昔は3倍以上速度が速かった!?雅楽の魅力とその歴史に迫る

関連キーワード

日本には古くから伝わる伝統芸能として様々なものがあります。それらは今も変わることなく、私たちの心に芸術という形でメッセージを訴えてくるのです。今回は、そんな日本の伝統芸能の中でも、雅楽についてご紹介していきたいと思います。

伝統芸能・雅楽、その歴史をご紹介

雅楽は、最古のオーケストラとも称される通り壮大で人々を惹きつける伝統芸能の一つです。もともとは中国や朝鮮半島から日本へ伝わってきた文化で、アジア大陸の音楽や舞が基本となっています。それらを日本の音楽や舞と融合したものが雅楽で、10世紀ごろから形態として出来上がったとされています。また、「雅楽」という言葉の語源としては、「俗楽」と反しているものとして、「雅生の楽舞」といった意味でつくられたものとなっています。

雅楽の元となった儀式用の音楽や舞が中国大陸や朝鮮半島、ベトナムなどから伝わったのが5世紀ごろ、その後大宝元年に雅楽寮と呼ばれる機関ができ、そこで日本古来のものと合わせて雅楽が管理されるようになったといいます。平安時代になると、雅楽寮はだんだんと縮小傾向になり、儀式用に雅楽を執り行うというよりは、宮廷音楽として貴族の間で好まれる、私的な音楽として発展していきました。

しかしその後、応仁の乱によって貴族の多くが失脚すると、それに伴い雅楽で使用していた資料や楽譜などが焼失したため、発展も一時途絶えることとなります。それから江戸時代にかけて、雅楽は徐々に復興の兆しも見せ、古曲が特に復曲され、大名たちに広く親しまれるようになっていきます。そうして明治時代には、のちの宮内省雅楽部ともなる雅楽局が置かれました。このさい、楽曲の取捨選択がなされ、明治選定譜と呼ばれる楽譜に統一されたことで、1000曲以上あった楽譜の半数が途絶えたともいわれています。現在に至っては、これらの演奏速度が遅くなったことで、曲によっては3倍近く長くなったものもあり、昔のものとはまた違った現代風の雅楽として確立されているのです。

雅楽の元となった儀式用の音楽や舞が中国大陸や朝鮮半島、ベトナムなどから伝わったのが5世紀ごろ、その後大宝元年に雅楽寮と呼ばれる機関ができ、そこで日本古来のものと合わせて雅楽が管理されるようになったといいます。平安時代になると、雅楽寮はだんだんと縮小傾向になり、儀式用に雅楽を執り行うというよりは、宮廷音楽として貴族の間で好まれる、私的な音楽として発展していきました。

しかしその後、応仁の乱によって貴族の多くが失脚すると、それに伴い雅楽で使用していた資料や楽譜などが焼失したため、発展も一時途絶えることとなります。それから江戸時代にかけて、雅楽は徐々に復興の兆しも見せ、古曲が特に復曲され、大名たちに広く親しまれるようになっていきます。そうして明治時代には、のちの宮内省雅楽部ともなる雅楽局が置かれました。このさい、楽曲の取捨選択がなされ、明治選定譜と呼ばれる楽譜に統一されたことで、1000曲以上あった楽譜の半数が途絶えたともいわれています。現在に至っては、これらの演奏速度が遅くなったことで、曲によっては3倍近く長くなったものもあり、昔のものとはまた違った現代風の雅楽として確立されているのです。

雅楽の演目は大きく分けて3種類

現在日本で雅楽として演奏されている演目は、大きく分けて3種類あります。一つ目は、先ほどちらっとご紹介した通り、雅楽の元となった、中国や朝鮮半島などの大陸系の楽舞です。これらは、5世紀~9世紀に日本にわたってきたものを、日本らしくアレンジした楽曲となっています。中国系のものを唐楽、朝鮮系のものを高麗楽とも呼びます。

2つ目は、国風歌舞(くにぶりのうたまい)と呼ばれる、神道や皇室に関係した楽曲たちです。これらは平安時代に確立されたもので、神楽・倭舞・東游・久米舞・五節舞などの演目があります。3つ目は、謡物(うたいもの)と呼ばれる、上記した二つのものの影響で合奏したものがあります。こちらも平安時代に作られました。

一方、それぞれ雅楽で使用される雅楽には、様式があります。たとえば西洋音楽では第1楽章と呼ばれる部分は、「序」と呼ばれ、これは旋律を演奏することが多いです。次に、西洋音楽で第2楽章と呼ばれる部分は、「破」と呼ばれ、拍子として一小節を八拍で演奏します。最後に、第3楽章の部分は「急」と呼ばれ、今度は一小節を四拍で演奏します。

2つ目は、国風歌舞(くにぶりのうたまい)と呼ばれる、神道や皇室に関係した楽曲たちです。これらは平安時代に確立されたもので、神楽・倭舞・東游・久米舞・五節舞などの演目があります。3つ目は、謡物(うたいもの)と呼ばれる、上記した二つのものの影響で合奏したものがあります。こちらも平安時代に作られました。

一方、それぞれ雅楽で使用される雅楽には、様式があります。たとえば西洋音楽では第1楽章と呼ばれる部分は、「序」と呼ばれ、これは旋律を演奏することが多いです。次に、西洋音楽で第2楽章と呼ばれる部分は、「破」と呼ばれ、拍子として一小節を八拍で演奏します。最後に、第3楽章の部分は「急」と呼ばれ、今度は一小節を四拍で演奏します。

雅楽の演奏で使用される楽器を一挙ご紹介

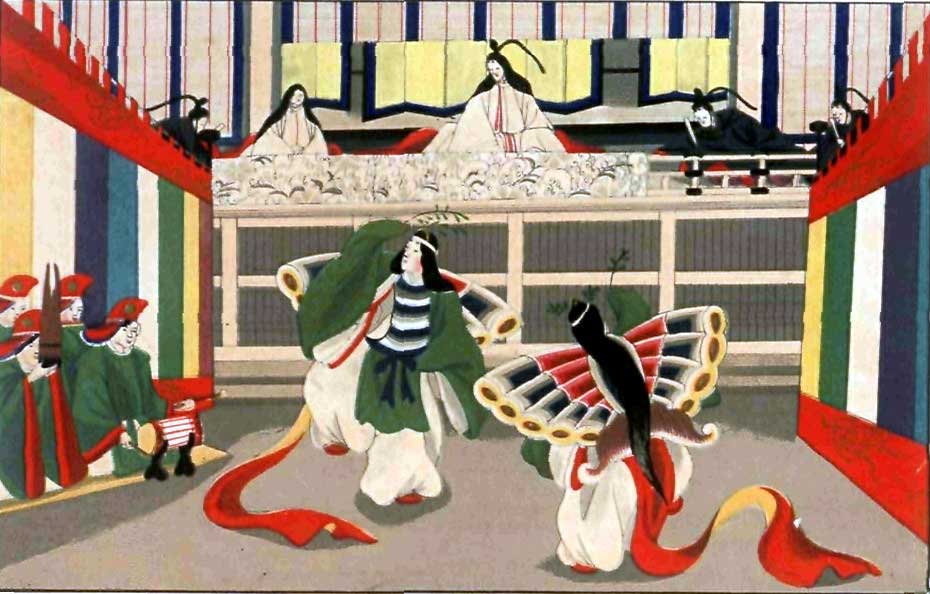

雅楽は管弦とよばれる楽器の演奏のみのものと、舞との融合を楽しむ舞楽とがあります。管弦は主に屋内で演奏することが多く、反対に舞楽は屋外での演奏の形が多くとられています。どちらにせよ、雅楽では楽器の演奏が必要不可欠であり、その際はさまざまな楽器が使用されます。

実際に雅楽で使用される楽器としては、「三管、三鼓、両弦」と呼ばれる、計8つとなっています。まず三管ですが、これは「笙」、「篳篥」、「龍笛」の3つを指すことが多いですが、高麗笛や神楽笛などを使用することもあります。

次に、三鼓ですが、これは楽太鼓、大太鼓、鉦鼓を指すことが多いですが、大鉦鼓や鞨鼓などを使用することもあります。両弦は、楽琵琶、楽筝のほか、和琴を指すこともあります。

いずれにせよ、雅楽では今は高価な楽器ばかりを使用します。また、楽人(演奏者)、舞人(踊りをする者)それぞれ専用の衣装を着ての演出となり、楽人は衣冠や狩衣の着用が原則とされています。一方、舞人はそれぞれ装束の色が演目の種類によって異なっており、中には指定の仮面の着用が決められている演目もあります。一方で、少年少女や女性が舞台で舞う場合には、舞台化粧をまとうか素顔のまま舞う場合もあります。

こういった衣装もそれぞれ高額です。財政に余裕がある施設や団体でしか雅楽は演じることができないため、現在は成人のみが演じるところも多いそうです。

雅楽は国の無形重要文化財としても、ユネスコの無形文化遺産としても、国内外問わずに評価が高い伝統芸能の一つです。日常生活で見られるものではないので、ぜひ機会があればご覧になってみてください。

実際に雅楽で使用される楽器としては、「三管、三鼓、両弦」と呼ばれる、計8つとなっています。まず三管ですが、これは「笙」、「篳篥」、「龍笛」の3つを指すことが多いですが、高麗笛や神楽笛などを使用することもあります。

次に、三鼓ですが、これは楽太鼓、大太鼓、鉦鼓を指すことが多いですが、大鉦鼓や鞨鼓などを使用することもあります。両弦は、楽琵琶、楽筝のほか、和琴を指すこともあります。

いずれにせよ、雅楽では今は高価な楽器ばかりを使用します。また、楽人(演奏者)、舞人(踊りをする者)それぞれ専用の衣装を着ての演出となり、楽人は衣冠や狩衣の着用が原則とされています。一方、舞人はそれぞれ装束の色が演目の種類によって異なっており、中には指定の仮面の着用が決められている演目もあります。一方で、少年少女や女性が舞台で舞う場合には、舞台化粧をまとうか素顔のまま舞う場合もあります。

こういった衣装もそれぞれ高額です。財政に余裕がある施設や団体でしか雅楽は演じることができないため、現在は成人のみが演じるところも多いそうです。

雅楽は国の無形重要文化財としても、ユネスコの無形文化遺産としても、国内外問わずに評価が高い伝統芸能の一つです。日常生活で見られるものではないので、ぜひ機会があればご覧になってみてください。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)