体験修行や座禅道場、座禅会に行く前に必ず知っておきたい《禅寺の用語解説》

関連キーワード

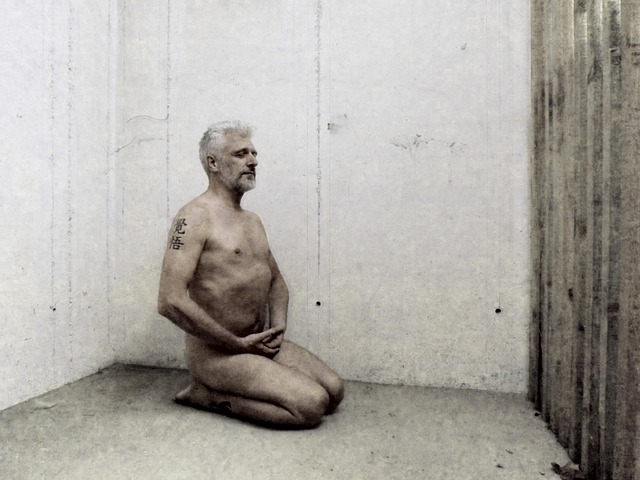

座禅を趣味としていると、宗教そのものには関心がなくても、禅宗でよく使われていることばにたくさん出会います。

また、禅寺や座禅道場で座禅会を体験した折などには、禅語や用語の意味に迷うことがあるものです。「建物の話かと思って聞いていると、人の話のようだ」「お坊さんへの呼び名がいろいろあって、役職名なのか、尊称なのか、どう呼んだらいいのかわからない」「年をとったお坊さんがみんな老師だと思っていたら、どうも違うようだ」など、迷いやすい禅寺まわりの用語についてまとめてみましょう。

また、禅寺や座禅道場で座禅会を体験した折などには、禅語や用語の意味に迷うことがあるものです。「建物の話かと思って聞いていると、人の話のようだ」「お坊さんへの呼び名がいろいろあって、役職名なのか、尊称なのか、どう呼んだらいいのかわからない」「年をとったお坊さんがみんな老師だと思っていたら、どうも違うようだ」など、迷いやすい禅寺まわりの用語についてまとめてみましょう。

禅宗寺院での僧の呼び名~「師家」「老師」など

禅寺に行って真っ先に迷うのは、今、目の前にいるお坊さんをどうお呼びしたらいいのかということではないでしょうか。お寺に住み込んでいる専従の僧侶で、寺の代表者は住職(住持職の略)という役職になります。

住職の資格は宗派ごとに違いますが、呼びかけには「和尚(おしょう)」さん、あるいは「和尚」様と言うのが一般的なようです。和尚はサンスクリット語の「オッジャー」の音写で、師匠という意味があります。ちなみに、日蓮宗は「上人」、浄土真宗は「御院、御前、院家などとよび、関西では「ごいんさん」なまって「ごえんさん」と呼ぶことが多いといいます。

歴史的には宗派ごとに「和尚」の読みが違っていて、禅宗と浄土宗がおしょう、天台宗と華厳宗がかしょう、真言宗・法相宗・浄土真宗はわじょうと読みます。律宗は「和上(わじょう)」と書き記します。

本山や宗派の長は、宗派によって呼び名が違います。臨済宗では管長(かんちょう)と呼びます。曹洞宗では本山が2つあるので、それぞれを貫主(かんしゅ)と呼び、2年ごとに管長を輪番で務めます。

「師家(しけ)」ということばは、一般的には先生自身や先生の家、武家の指導者として使われています。禅宗では修行僧を指導する先生にあたる僧を「師家」と呼びます。僧侶ではありませんが、座禅道場の主催者で認可を会える人のことも「師家」です。臨済宗の場合、修行僧に公案を与えその回答を調べる人のことになります。

「師家」の尊称として「老師(ろうし)」と呼ぶので、年をとっていない「老師」もいますし、年寄りの僧だから「老師」とは呼べないわけです。一般的に年取った先生のことを「老師」というので、そこが紛らわしいですね。

「禅師(ぜんじ)」は座禅をして禅定に通じている僧への称号です。禅行と呼ばれる山林修行を行った僧や僧医として治療活動を行った人の尊称でした。亡くなったのちに、朝廷からおくりなとして贈られる尊称でもありました。単純に、禅宗の僧侶に対しての呼称として用いる場合もあります。曹洞宗では、両大本山の貫首のみを「禅師」と尊称します。

住職の資格は宗派ごとに違いますが、呼びかけには「和尚(おしょう)」さん、あるいは「和尚」様と言うのが一般的なようです。和尚はサンスクリット語の「オッジャー」の音写で、師匠という意味があります。ちなみに、日蓮宗は「上人」、浄土真宗は「御院、御前、院家などとよび、関西では「ごいんさん」なまって「ごえんさん」と呼ぶことが多いといいます。

歴史的には宗派ごとに「和尚」の読みが違っていて、禅宗と浄土宗がおしょう、天台宗と華厳宗がかしょう、真言宗・法相宗・浄土真宗はわじょうと読みます。律宗は「和上(わじょう)」と書き記します。

本山や宗派の長は、宗派によって呼び名が違います。臨済宗では管長(かんちょう)と呼びます。曹洞宗では本山が2つあるので、それぞれを貫主(かんしゅ)と呼び、2年ごとに管長を輪番で務めます。

「師家(しけ)」ということばは、一般的には先生自身や先生の家、武家の指導者として使われています。禅宗では修行僧を指導する先生にあたる僧を「師家」と呼びます。僧侶ではありませんが、座禅道場の主催者で認可を会える人のことも「師家」です。臨済宗の場合、修行僧に公案を与えその回答を調べる人のことになります。

「師家」の尊称として「老師(ろうし)」と呼ぶので、年をとっていない「老師」もいますし、年寄りの僧だから「老師」とは呼べないわけです。一般的に年取った先生のことを「老師」というので、そこが紛らわしいですね。

「禅師(ぜんじ)」は座禅をして禅定に通じている僧への称号です。禅行と呼ばれる山林修行を行った僧や僧医として治療活動を行った人の尊称でした。亡くなったのちに、朝廷からおくりなとして贈られる尊称でもありました。単純に、禅宗の僧侶に対しての呼称として用いる場合もあります。曹洞宗では、両大本山の貫首のみを「禅師」と尊称します。

建物の呼称と役職名~「方丈」「東堂」など

寺院の建物を指しているのか、その建物にいる人を指しているのか、紛らわしいことばもあります。

禅宗寺院には「方丈(ほうじょう)」と呼ばれる建物があります。方丈は1辺が10尺(約3m)で4畳半を少し大きくしたくらいの広さの部屋で、質素を旨とする禅宗の住職の居室のこと。さらに「方丈」の部屋に住む人ということで、住職のことも「方丈」と呼ぶようになりました。曹洞宗の場合、住職は「和尚」様よりも「方丈」様と呼ぶのが一般的です。建物としての「方丈」は実際には住職の居室だけではなく、修行僧の指導を行うなどの公式な仕事をする場でもあるため、寺院の中でも大きな建物としてつくられています。

禅宗では前住職のことを「東堂」と呼びます。現在、そう呼ばれている建物が寺院内にあるわけではないのでずが、かつて引退した前住職の居室が東側にあったことから、前住職をさすことばとして用いられるようになりました。このことばの対をなすのが「西堂」です。ほかの寺院を引退した住職をさします。禅宗の儀式の中に、ほかの寺院の前住職を招いて行うものがあり、その際には客位である西に迎えることから「西堂」と呼ぶようになりました。

寺で主要な七つの建物のことを「七堂伽藍」といいます。「伽藍」とは僧侶が集まり修行する場所で、寺院の主要な建物をさします。どんな建物を含むかは宗派によって異なりますが、禅寺の「七堂」とは山門、仏殿、法堂(はっとう)、庫裏(くり)、僧堂、浴室、東司(とうす)を指すことが多いです。仏殿とはお寺の本尊をまつるところで大雄殿、大雄宝殿ともいいます。法堂はお経の講義を行うところ、庫裏は台所や住職の生活の場所です。僧堂は僧が修業や寝起きするところ、東司はトイレです。

禅宗寺院には「方丈(ほうじょう)」と呼ばれる建物があります。方丈は1辺が10尺(約3m)で4畳半を少し大きくしたくらいの広さの部屋で、質素を旨とする禅宗の住職の居室のこと。さらに「方丈」の部屋に住む人ということで、住職のことも「方丈」と呼ぶようになりました。曹洞宗の場合、住職は「和尚」様よりも「方丈」様と呼ぶのが一般的です。建物としての「方丈」は実際には住職の居室だけではなく、修行僧の指導を行うなどの公式な仕事をする場でもあるため、寺院の中でも大きな建物としてつくられています。

禅宗では前住職のことを「東堂」と呼びます。現在、そう呼ばれている建物が寺院内にあるわけではないのでずが、かつて引退した前住職の居室が東側にあったことから、前住職をさすことばとして用いられるようになりました。このことばの対をなすのが「西堂」です。ほかの寺院を引退した住職をさします。禅宗の儀式の中に、ほかの寺院の前住職を招いて行うものがあり、その際には客位である西に迎えることから「西堂」と呼ぶようになりました。

寺で主要な七つの建物のことを「七堂伽藍」といいます。「伽藍」とは僧侶が集まり修行する場所で、寺院の主要な建物をさします。どんな建物を含むかは宗派によって異なりますが、禅寺の「七堂」とは山門、仏殿、法堂(はっとう)、庫裏(くり)、僧堂、浴室、東司(とうす)を指すことが多いです。仏殿とはお寺の本尊をまつるところで大雄殿、大雄宝殿ともいいます。法堂はお経の講義を行うところ、庫裏は台所や住職の生活の場所です。僧堂は僧が修業や寝起きするところ、東司はトイレです。

修行生活で使われることば

一般の人でも宿泊して修行を行う「参禅体験」ができる寺院もあります。

その際には修行僧に準じた生活をしますが、そのときの一日のスケジュールにも難しいことばがでてきます。代表的なものを紹介します。

「振鈴(しんれい)」……鈴を振り鳴らすこと。鈴を鳴らして起床を促すこと。

「開静(かいじょう)」……雲板などをたたいて起床を促すこと。

「朝課(ちょうか)」……朝のおつとめのこと。法堂にお坊さんが集まってお経を唱えます。

「粥座(しゅくざ)」……朝食。朝食はおかゆ。たくあんや梅干しがつきます。

「止静(しじょう)」……座禅の始まり。座禅が始まるときは止静鐘が三度鳴らされます。

「放禅(ほうぜん)」……座禅の終わり。座禅が終わるときは放禅鐘が一度鳴らされます。

「作務(さむ))」……寺の清掃を中心とした作業のこと。

「齋座(さいざ)」……昼食。齋とは食事のこと。正式な食事です。

「晩課(ばんか)」……夕方のおつとめ。

「薬石(やくせき)」……薬はくすり、石は石で作った針のことで、薬剤や治療という意味です。仏門では午後に食事をとることは許されません。そこで夕食は食事ではなく、修行者の飢えを満たして修行を成就させるための薬と意味づけて「薬石」と呼びます。

「解定または開枕(かいちん)」……就寝すること。

以上、迷いやすい禅寺まわりの用語についてまとめてみました。

その際には修行僧に準じた生活をしますが、そのときの一日のスケジュールにも難しいことばがでてきます。代表的なものを紹介します。

「振鈴(しんれい)」……鈴を振り鳴らすこと。鈴を鳴らして起床を促すこと。

「開静(かいじょう)」……雲板などをたたいて起床を促すこと。

「朝課(ちょうか)」……朝のおつとめのこと。法堂にお坊さんが集まってお経を唱えます。

「粥座(しゅくざ)」……朝食。朝食はおかゆ。たくあんや梅干しがつきます。

「止静(しじょう)」……座禅の始まり。座禅が始まるときは止静鐘が三度鳴らされます。

「放禅(ほうぜん)」……座禅の終わり。座禅が終わるときは放禅鐘が一度鳴らされます。

「作務(さむ))」……寺の清掃を中心とした作業のこと。

「齋座(さいざ)」……昼食。齋とは食事のこと。正式な食事です。

「晩課(ばんか)」……夕方のおつとめ。

「薬石(やくせき)」……薬はくすり、石は石で作った針のことで、薬剤や治療という意味です。仏門では午後に食事をとることは許されません。そこで夕食は食事ではなく、修行者の飢えを満たして修行を成就させるための薬と意味づけて「薬石」と呼びます。

「解定または開枕(かいちん)」……就寝すること。

以上、迷いやすい禅寺まわりの用語についてまとめてみました。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)