女人高野「慈尊院」と「室生寺」女性のための高野山とは?

関連キーワード

皆さんは「女人高野」という言葉を聞いたことがありますか?

元来、和歌山県にある高野山は、女性の立ち入りを禁止していました。 そんな時、女性のための高野山として崇められてきたお寺がありました。

今回は現在でも特に人気で、代表的な女人高野のお寺のご紹介をしましょう!

元来、和歌山県にある高野山は、女性の立ち入りを禁止していました。 そんな時、女性のための高野山として崇められてきたお寺がありました。

今回は現在でも特に人気で、代表的な女人高野のお寺のご紹介をしましょう!

その前に……なぜ、高野山に女性が入ってはいけなかったのか?

高野山といえば真言宗で、空海が開祖であることはあまりにも有名ですよね。

そして、高野山は加持祈祷と門弟の修行場で、高野山真言宗の総本山は高野山にある金剛峯寺です。

明治以前は女人禁制のところは多くあり、高野山もその1つでした。

高野山のような霊山は特に、女性の立ち入りを禁止していました。

理由は様々あり、

・女性には生理があり、不浄とされていた

・山には女神様がいて、女性の登拝者にやきもちをやくから

・仏教では愛欲を煩悩とみなし、人間の欲の中でも克服しがたい性欲を抑制・断ち切るため

・巫女やイタコなど、神がかりには女性が多くあい、山で行う修行に向かない

など、たくさんありました。

そして、山には入山を規制する「女人結界」をはり、境界石を建てました。

しかし、信仰心のある女性も増え始め、念仏をするための「女人堂」も建てられました。

明治以降は女性の地位向上の傾向も相まって、高野山では1904年に女性の入山を解禁しました。

では、女人禁制が解禁されるまで、女性たちが念仏を唱えられた場所はどこだったのかご紹介しましょう!

そして、高野山は加持祈祷と門弟の修行場で、高野山真言宗の総本山は高野山にある金剛峯寺です。

明治以前は女人禁制のところは多くあり、高野山もその1つでした。

高野山のような霊山は特に、女性の立ち入りを禁止していました。

理由は様々あり、

・女性には生理があり、不浄とされていた

・山には女神様がいて、女性の登拝者にやきもちをやくから

・仏教では愛欲を煩悩とみなし、人間の欲の中でも克服しがたい性欲を抑制・断ち切るため

・巫女やイタコなど、神がかりには女性が多くあい、山で行う修行に向かない

など、たくさんありました。

そして、山には入山を規制する「女人結界」をはり、境界石を建てました。

しかし、信仰心のある女性も増え始め、念仏をするための「女人堂」も建てられました。

明治以降は女性の地位向上の傾向も相まって、高野山では1904年に女性の入山を解禁しました。

では、女人禁制が解禁されるまで、女性たちが念仏を唱えられた場所はどこだったのかご紹介しましょう!

空海の母が滞在した「慈尊院」

慈尊院は和歌山県伊都郡九度山町にある高野山真言宗の寺院です。

816年、空海が高野山を開創した時に、参詣の要所にあたる九度山の麓に寺務所を置き、宿所や冬期避寒修の場として創建しましたのが始まりです。

そして、空海の母・玉依御前が息子の開いた山を一目見よう、高齢ながらやってきました。

しかし、高野山は女人禁制のため、麓にある寺務所に滞在してご本尊の弥勒菩薩を厚く信仰しました。 空海はひと月に9度、20数kmある山道を下って母を訪ねたことからこの周辺を「九度山」と呼ばれるようになりました。 また、玉依御前は835年に亡くなり、崇拝していた弥勒菩薩に化身されたという信仰が広まりました。 そして、弥勒菩薩が別名「慈尊」ということから、この寺務所を「慈尊院」と呼ばれるようになりました。 高野山は女性が入ることのできない場所……ですが、この慈尊院は空海の母が滞在し祈りを捧げたことから、子宝や安産、育児、授乳など女性の願いを祈る場所として多くの女性の信仰を集めました。

このことから慈尊院は「女人高野」と呼ばれるようにもなりました。

816年、空海が高野山を開創した時に、参詣の要所にあたる九度山の麓に寺務所を置き、宿所や冬期避寒修の場として創建しましたのが始まりです。

そして、空海の母・玉依御前が息子の開いた山を一目見よう、高齢ながらやってきました。

しかし、高野山は女人禁制のため、麓にある寺務所に滞在してご本尊の弥勒菩薩を厚く信仰しました。 空海はひと月に9度、20数kmある山道を下って母を訪ねたことからこの周辺を「九度山」と呼ばれるようになりました。 また、玉依御前は835年に亡くなり、崇拝していた弥勒菩薩に化身されたという信仰が広まりました。 そして、弥勒菩薩が別名「慈尊」ということから、この寺務所を「慈尊院」と呼ばれるようになりました。 高野山は女性が入ることのできない場所……ですが、この慈尊院は空海の母が滞在し祈りを捧げたことから、子宝や安産、育児、授乳など女性の願いを祈る場所として多くの女性の信仰を集めました。

このことから慈尊院は「女人高野」と呼ばれるようにもなりました。

乳房型の絵馬で女性の願いを託そう!

慈尊院には玉依御前が描かれたお守りがたくさんあります。

中でも、女性のシンボルである乳房型の絵馬は大変珍しいもので、多くの人々が奉納しています。 子宝・安産・授乳・乳ガン平癒など、女性の願いを心をこめて作ってみてください。 もちろん、男性が作られても大丈夫です。 ぜひ、弥勒菩薩や玉依御前に願いを託してみてくださいね。

中でも、女性のシンボルである乳房型の絵馬は大変珍しいもので、多くの人々が奉納しています。 子宝・安産・授乳・乳ガン平癒など、女性の願いを心をこめて作ってみてください。 もちろん、男性が作られても大丈夫です。 ぜひ、弥勒菩薩や玉依御前に願いを託してみてくださいね。

四季折々が楽しめる女人高野「室生寺」

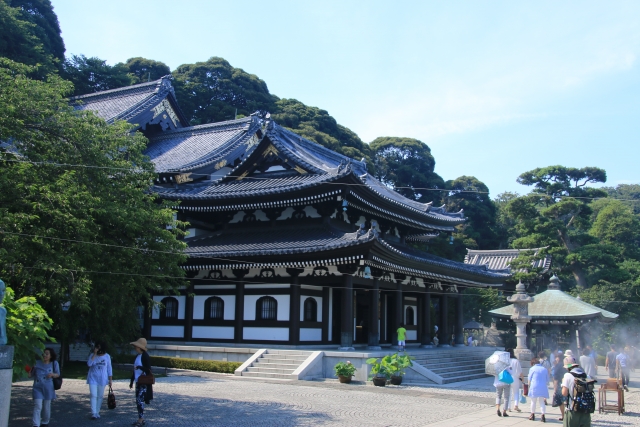

室生寺は奈良県宇陀市にある真言宗室生派大本山のお寺です。

室生寺は奈良時代末期、山部親王(のちの桓武天皇)の病気平癒のため、行いの正しい5人の僧侶が室生山で祈願しました。 すると、みるみるうちに快復したので、朝廷から寺院の造形を命じられた興福の高僧・賢憬がこの地に「室生寺」を建立しました。 元々、室生寺は興福寺との関係から法相宗でしたが、1698年に独立して、真言宗のお寺となりました。奥深い室生寺は密教の修行の場としてふさわしいと、たくさんの修行僧がいました。

そして、女性の入山が許されていない高野山に対し、室生山は許していたので次第に「女人高野」と呼ばれるようになりました。

室生寺の境内は、四季折々の風景が楽しめる素晴らしい場所で有名です。

特に、シャクナゲは湿気と寒さが適度な室生寺ではたくさん咲き、「女人高野」同様、室生寺の代名詞にもなっています。 花の色は濃い紅色からピンク色、白に近いピンク色へと変化していきます。 見頃は4月下旬〜5月初旬までとなっています。 ぜひ、お見逃しなく。

そして、シャクナゲの季節以外でも、春には桜、秋には紅葉、冬には雪景色が見られ、一年を通して楽しめるお寺なのです。

室生寺は奈良時代末期、山部親王(のちの桓武天皇)の病気平癒のため、行いの正しい5人の僧侶が室生山で祈願しました。 すると、みるみるうちに快復したので、朝廷から寺院の造形を命じられた興福の高僧・賢憬がこの地に「室生寺」を建立しました。 元々、室生寺は興福寺との関係から法相宗でしたが、1698年に独立して、真言宗のお寺となりました。奥深い室生寺は密教の修行の場としてふさわしいと、たくさんの修行僧がいました。

そして、女性の入山が許されていない高野山に対し、室生山は許していたので次第に「女人高野」と呼ばれるようになりました。

室生寺の境内は、四季折々の風景が楽しめる素晴らしい場所で有名です。

特に、シャクナゲは湿気と寒さが適度な室生寺ではたくさん咲き、「女人高野」同様、室生寺の代名詞にもなっています。 花の色は濃い紅色からピンク色、白に近いピンク色へと変化していきます。 見頃は4月下旬〜5月初旬までとなっています。 ぜひ、お見逃しなく。

そして、シャクナゲの季節以外でも、春には桜、秋には紅葉、冬には雪景色が見られ、一年を通して楽しめるお寺なのです。

日本で最も小さい「五重塔」

もう一つ、室生寺で有名なものといえば、この五重塔です。

屋外に立つ五重塔としては、日本で一番小さいのです。そして、有名な法隆寺の五重塔に次いで、2番目に古いといわれています。 また、室生寺の中では最も古い建造物です。 五重塔前の階段を上るときが、シャクナゲと五重塔が一緒に写真に映るベストポジションとなっています。

室生寺は、僧兵を持たなかったことや京の都からは離れていたため、戦乱や焼き討ちに巻き込まれることがなかったお寺です。そして、戦争の戦火にも遭うことがなかったため、密教美術を多く所持している貴重なお寺でもあるのです。 ぜひ、その素敵な芸術を楽しんでみてくださいね。

屋外に立つ五重塔としては、日本で一番小さいのです。そして、有名な法隆寺の五重塔に次いで、2番目に古いといわれています。 また、室生寺の中では最も古い建造物です。 五重塔前の階段を上るときが、シャクナゲと五重塔が一緒に写真に映るベストポジションとなっています。

室生寺は、僧兵を持たなかったことや京の都からは離れていたため、戦乱や焼き討ちに巻き込まれることがなかったお寺です。そして、戦争の戦火にも遭うことがなかったため、密教美術を多く所持している貴重なお寺でもあるのです。 ぜひ、その素敵な芸術を楽しんでみてくださいね。

「大和四神めぐり」は特別な御朱印がいただける!

2010年、奈良県で平城遷都1300年を記念して、「大和四神めぐりの会」を発足させました。

平城京は元明天皇が「四禽図にかない、三山鎮をなす」と、宣言されて造営が始まったといわれています。 「四禽図」とは、陰陽思想の「四神相応の吉相の地」であり、奈良県内の東西南北にあるお寺をそれぞれの方角を司る神獣とかけて、独自に位置づけたのです。 東には青龍(室生寺)、南には朱雀(金峯寺)、西には白虎(信貴山朝護孫子寺)、北には玄武(西大寺)となっています。そして、参拝者には特別記念品として、四神の散華朱印及び納めるための散華帖が授与されます。

室生寺に参詣し、残りも三ヶ寺も制覇してみてくださいね。 きっと、素敵な御利益があることでしょう。

いかがでしたか?

今回は女人高野として有名な「慈尊院」と「室生寺」をご紹介しました。

どちらも創建の理由は違いますが、女性のための高野山として親しまれ続けてきた由緒あるお寺です。

現在でも女性のためにそっと寄り添うような、優しい女人高野―――。

ぜひ、参詣してみてくださいね。

■所在地

○慈尊院

和歌山県伊都郡九度山町慈尊院832

○室生寺

奈良県宇陀市室生78

平城京は元明天皇が「四禽図にかない、三山鎮をなす」と、宣言されて造営が始まったといわれています。 「四禽図」とは、陰陽思想の「四神相応の吉相の地」であり、奈良県内の東西南北にあるお寺をそれぞれの方角を司る神獣とかけて、独自に位置づけたのです。 東には青龍(室生寺)、南には朱雀(金峯寺)、西には白虎(信貴山朝護孫子寺)、北には玄武(西大寺)となっています。そして、参拝者には特別記念品として、四神の散華朱印及び納めるための散華帖が授与されます。

室生寺に参詣し、残りも三ヶ寺も制覇してみてくださいね。 きっと、素敵な御利益があることでしょう。

いかがでしたか?

今回は女人高野として有名な「慈尊院」と「室生寺」をご紹介しました。

どちらも創建の理由は違いますが、女性のための高野山として親しまれ続けてきた由緒あるお寺です。

現在でも女性のためにそっと寄り添うような、優しい女人高野―――。

ぜひ、参詣してみてくださいね。

■所在地

○慈尊院

和歌山県伊都郡九度山町慈尊院832

○室生寺

奈良県宇陀市室生78

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)