紅葉の名所! 神護寺の自然の宝と国宝を見に行こう!!

関連キーワード

京都市右京区に神護寺があります。

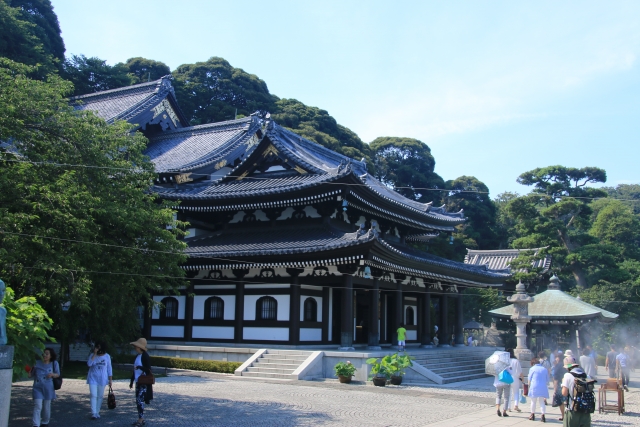

神護寺は『神護寺の高雄』として、『西明寺の槙尾』『高山寺の栂尾』とともに『三尾』とよばれていて、紅葉の名所となっています。 秋以外の季節でも春には桜が咲き、夏は緑豊かになり、冬は雪景色が広がったりと、四季折々の姿をみせてくれる美しいお寺です。

ところで、紅葉の名所として知られる神護寺のほかの見どころをご存知でしょうか?

いつごろ建てられたのか? なぜ、至宝が多いのか?

そこで今回は、神護寺の魅力をご紹介します!

神護寺は『神護寺の高雄』として、『西明寺の槙尾』『高山寺の栂尾』とともに『三尾』とよばれていて、紅葉の名所となっています。 秋以外の季節でも春には桜が咲き、夏は緑豊かになり、冬は雪景色が広がったりと、四季折々の姿をみせてくれる美しいお寺です。

ところで、紅葉の名所として知られる神護寺のほかの見どころをご存知でしょうか?

いつごろ建てられたのか? なぜ、至宝が多いのか?

そこで今回は、神護寺の魅力をご紹介します!

神護寺の歴史とは?

神護寺の山号は高雄山で、高野山真言宗のお寺です。

天応元年(781年)に、平安京造営に尽力した貴族の和気清麻呂によって創建されました。 清麻呂は国家安泰を祈願して、河内に『神願寺』を建て、山城には私寺として『高雄山寺』を建てました。この2つが神護寺の前身です。 しかし、清麻呂が『神願寺』と『高雄山寺』を建てる前はある苦難がありました。

神護景雲3年(769年)ごろ、当時の天皇は第48代称徳天皇という女性の天皇でした。 称徳天皇は第46代孝謙天皇にも就いていたことがあり、当時病を患ったときに看病してくれたことがきっかけでかわいがっている、法相宗の僧侶・道鏡がいました。 道鏡は、称徳天皇が孝謙天皇時代に藤原仲麻呂との権力争いに関わり、勝利したことから、ますますその力を増して、政治にまで介入するようになりました。 そのころ、太宰神主の中臣習宜阿曾麻呂によって、「道鏡が皇位に就けば、天下泰平である」という宇佐八幡宮の託宣(神が人にのりうつり、お告げをすること)がありました。

道鏡は皇位に就くことを望みましたが、称徳天皇はその託宣を確かめるため、自分に仕えていた法均という尼僧に勅使を命じました。 ところが、法均は病弱で、とても宇佐(現在の大分県宇佐市)まで行くことができないため、弟の清麻呂を勅使として向かわせました。 清麻呂は宇佐神宮へ参拝し、神様にお告げを頼むと、9mの僧の格好をした神様が現れ、「わが国は君臣の分が定まっている。いまだ臣もって君となしたことがない。天つ日嗣は必ず皇儲をたてよ」と、お告げを残したのです。

清麻呂は称徳天皇にお告げを報告すると、道鏡を皇位に就けたがっていた天皇は、「ウソのお告げで我々をだましている!」と、怒りました。 そして、大隅国(現在の鹿児島県)に流罪になり、名前も『別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)』と改名させられたのです。

1年後に天皇が崩御されると、許された清麻呂はふたたび天皇家に仕えました。 それから神願寺と高雄山寺を建立し、平安京への遷都後には新都市建設の長官を命じられるなど、忙しい日々を送りました。 そして、延暦18年(799年)に67歳の生涯を終えました。 高雄山中に墳墓が祀られ、高雄山寺は和気氏の菩提寺となりました。

天長元年(824年)には、清麻呂の子・和気真綱が河内の神願寺を高雄山寺に移して合併させ、『神護国祚真言寺(略して神護寺)』と改称しました。 そして、空海の弟子・真済が入寺し、真言密教寺院となりました。

ところが、平安末期には荒廃してしまい、建物は朽ち果て、住持する僧侶もいない状態でした。 真言宗の僧侶・文覚は復興に立ち上がり、後白河法皇や源頼朝らの援助によりその目的を果たしました。 『応仁の乱』のあと、またも衰退してしまいましたが、江戸時代に再興しました。 明治維新後には廃仏毀釈により、維持してきた寺域は分割された上に解体もされ、支院九と十五坊は焼失してしまいました。 別院二ヶ寺と末寺はすべてほかのお寺に移されてしまい、またも危機を迎えてしまったのです。 昭和10年(1935年)には、山口玄洞居士の寄進で再興され、旧堂も修復されました。 太平洋戦争後の昭和27年(1952年)には、寺領の一部が政府より返還され、現在の美しい姿になりました。

神護寺の美しさの裏には、さまざまな困難を乗り越えてきた歴史が刻まれているのですね。

天応元年(781年)に、平安京造営に尽力した貴族の和気清麻呂によって創建されました。 清麻呂は国家安泰を祈願して、河内に『神願寺』を建て、山城には私寺として『高雄山寺』を建てました。この2つが神護寺の前身です。 しかし、清麻呂が『神願寺』と『高雄山寺』を建てる前はある苦難がありました。

神護景雲3年(769年)ごろ、当時の天皇は第48代称徳天皇という女性の天皇でした。 称徳天皇は第46代孝謙天皇にも就いていたことがあり、当時病を患ったときに看病してくれたことがきっかけでかわいがっている、法相宗の僧侶・道鏡がいました。 道鏡は、称徳天皇が孝謙天皇時代に藤原仲麻呂との権力争いに関わり、勝利したことから、ますますその力を増して、政治にまで介入するようになりました。 そのころ、太宰神主の中臣習宜阿曾麻呂によって、「道鏡が皇位に就けば、天下泰平である」という宇佐八幡宮の託宣(神が人にのりうつり、お告げをすること)がありました。

道鏡は皇位に就くことを望みましたが、称徳天皇はその託宣を確かめるため、自分に仕えていた法均という尼僧に勅使を命じました。 ところが、法均は病弱で、とても宇佐(現在の大分県宇佐市)まで行くことができないため、弟の清麻呂を勅使として向かわせました。 清麻呂は宇佐神宮へ参拝し、神様にお告げを頼むと、9mの僧の格好をした神様が現れ、「わが国は君臣の分が定まっている。いまだ臣もって君となしたことがない。天つ日嗣は必ず皇儲をたてよ」と、お告げを残したのです。

清麻呂は称徳天皇にお告げを報告すると、道鏡を皇位に就けたがっていた天皇は、「ウソのお告げで我々をだましている!」と、怒りました。 そして、大隅国(現在の鹿児島県)に流罪になり、名前も『別部穢麻呂(わけべのきたなまろ)』と改名させられたのです。

1年後に天皇が崩御されると、許された清麻呂はふたたび天皇家に仕えました。 それから神願寺と高雄山寺を建立し、平安京への遷都後には新都市建設の長官を命じられるなど、忙しい日々を送りました。 そして、延暦18年(799年)に67歳の生涯を終えました。 高雄山中に墳墓が祀られ、高雄山寺は和気氏の菩提寺となりました。

天長元年(824年)には、清麻呂の子・和気真綱が河内の神願寺を高雄山寺に移して合併させ、『神護国祚真言寺(略して神護寺)』と改称しました。 そして、空海の弟子・真済が入寺し、真言密教寺院となりました。

ところが、平安末期には荒廃してしまい、建物は朽ち果て、住持する僧侶もいない状態でした。 真言宗の僧侶・文覚は復興に立ち上がり、後白河法皇や源頼朝らの援助によりその目的を果たしました。 『応仁の乱』のあと、またも衰退してしまいましたが、江戸時代に再興しました。 明治維新後には廃仏毀釈により、維持してきた寺域は分割された上に解体もされ、支院九と十五坊は焼失してしまいました。 別院二ヶ寺と末寺はすべてほかのお寺に移されてしまい、またも危機を迎えてしまったのです。 昭和10年(1935年)には、山口玄洞居士の寄進で再興され、旧堂も修復されました。 太平洋戦争後の昭和27年(1952年)には、寺領の一部が政府より返還され、現在の美しい姿になりました。

神護寺の美しさの裏には、さまざまな困難を乗り越えてきた歴史が刻まれているのですね。

最澄と空海も神護寺にやってきた!!

天台宗の開祖・最澄は、清麻呂の子である弘世と真綱に招かれ、高雄山寺で法華経の講演を行ったことがあります。

また、弘世は最澄が唐へ短期留学するのを支援し、帰国した後には高雄山寺で日本初の灌頂壇(密教の儀式)を開きました。

弘世と真綱は新しい仏教を広め、確立するために積極的に動いていったのです。

そして、真言宗の開祖・空海も高雄山寺で鎮護国家の修法(密教で壇を設けて行う加持祈祷の法)を行いました。

7日間にわたる修法は、初めての修法でもありました。

また、真綱は空海を後援し、弟の仲世とともに灌頂を受けました。

神護寺の前身である高雄山寺は、新仏教を牽引した最澄と空海が大きく関わっており、発展に貢献したのです。

神護寺は宝の山!

実は、神護寺にはたくさんの国宝や重要文化財があります!

とくに有名なのが、ご本尊の『薬師如来立像』です。 高さが約170cmあり、優しくも堂々な立ち姿と、すべてを見通すまなざしには畏敬の念を送らずにはいられません。 薬師如来は病気を治す仏様として親しまれていますが、この像が作られた奈良時代から平安時代初期は、罪を懺悔し国家の鎮護を祈る薬師悔過の本尊としての顔も持っており、人々が信仰していました。 こちらは国宝に指定されています。

とくに有名なのが、ご本尊の『薬師如来立像』です。 高さが約170cmあり、優しくも堂々な立ち姿と、すべてを見通すまなざしには畏敬の念を送らずにはいられません。 薬師如来は病気を治す仏様として親しまれていますが、この像が作られた奈良時代から平安時代初期は、罪を懺悔し国家の鎮護を祈る薬師悔過の本尊としての顔も持っており、人々が信仰していました。 こちらは国宝に指定されています。

続いては、『両界曼荼羅(高雄曼荼羅)』です。曼荼羅は密教の灌頂で用いるもので、金剛界・胎蔵界を表した絵が描かれています。

そして、現存最古の写しがこの『両界曼荼羅』です。

こちらは天長6年(829年)に、空海が淳和天皇の御願により灌頂堂用に制作したものです。

約4m四方の大きなもので、色は褪せてしまっていますが、当時のにおいが伝わってきそうな躍動感があります。

こちらも国宝に指定されています。

そして、私たちが一度はみたことがある『伝源頼朝像』も、国宝に指定されています。こちらは『似絵の先駆者』といわれている、藤原隆信が描いたもので、神護寺仙洞院にかけられていました。

隆信は頼朝以外にも、後白河天皇や平重盛、平業房、藤原光能を描き、神護寺には頼朝・重盛・光能の絵が残されているのではないかといわれています。

この頼朝の絵を見てみると、彼の意志の強そうなまなざしと威圧感を漂わせる絵になっていますよね。

ちなみに、隆信のこうした画法は家系に代々引き継げられているといいます。

このほかにも、神護寺にはたくさんの国宝があります! 『至宝の寺』にふさわしいお寺なのです。

このほかにも、神護寺にはたくさんの国宝があります! 『至宝の寺』にふさわしいお寺なのです。

かわらけ投げで厄を払おう!

かわらけ投げとは、素焼きの皿を投げて厄を払う儀式ですが、神護寺が発祥の地なのです!境内の一番奥にある地蔵院前の展望広場から、錦雲峽にむかって『厄除け』とかかれたお皿を投げます。

結構スカッとするかもしれませんね。

ストレスも厄も投げて、さっぱりと心を清めましょう!

いかがでしたか。

神護寺は紅葉の名所で、うっとりとする美しさがあるお寺です。 空海・最澄というふたりの天才が関わり、朝廷や幕府も支援を行うほど格式が高いのです。 そして、たくさんの国宝があり、豊かな自然とともにずっと守られ、現代に伝えています。 ぜひ、神護寺にお参りしてみてください!

■所在地

〒616ー8292

京都市右京区梅ヶ畑高雄町5

■拝観料

大人(中学生以上)600円

小学生300円

○団体割引(30名以上)

大人・大学生500円

高校生・中学生400円

小学生200円

○障害者

中学生以上300円

小学生200円

■拝観時間

9:00〜16:00(年中無休)

いかがでしたか。

神護寺は紅葉の名所で、うっとりとする美しさがあるお寺です。 空海・最澄というふたりの天才が関わり、朝廷や幕府も支援を行うほど格式が高いのです。 そして、たくさんの国宝があり、豊かな自然とともにずっと守られ、現代に伝えています。 ぜひ、神護寺にお参りしてみてください!

■所在地

〒616ー8292

京都市右京区梅ヶ畑高雄町5

■拝観料

大人(中学生以上)600円

小学生300円

○団体割引(30名以上)

大人・大学生500円

高校生・中学生400円

小学生200円

○障害者

中学生以上300円

小学生200円

■拝観時間

9:00〜16:00(年中無休)

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)