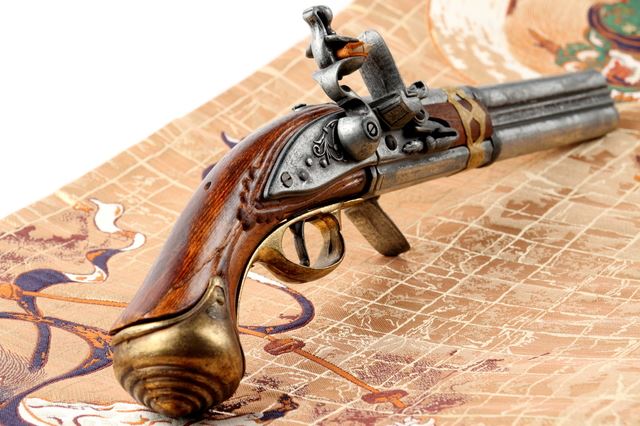

伝来前に火縄銃はなかった?

関連キーワード

1 鉄砲を伝えたのはだれ?

鉄砲伝来に関しての問題で漂着したポルトガル人の名前というものがあります。

「鉄炮記」があげる牟良叙舎・喜利志多侘孟太は何と読むのでしょうか?

ガルワンとピントがあげる名前のうち「ゼイモト」は一致しているので同一人物とみることができますが、これにあたる「鉄炮記」の名前はだれでしょうか。

これについて、牟良叙舎は発音としてはフランシスコに近いようです。したがって、こちらはガルワンのあげるフランシスコ=ゼイモトを指すのではないかという説があります。

喜利志多侘孟太の最後の二字、孟太はモッタと発音が近似しているので、これはガルワンのいうアントニオ=モッタと同一人物とみることができます。ピントのあげるのは彼自身とゼイモトのほか、クリストバン=ボラリヨです。クリストバンは喜利志多侘とよく似ています。これをモッタと同一人物とみることも不可能ではありませんが、孟太=モッタのほうが自然と思われます。

こうみてくると「鉄炮記」と外国側文献とのあいだにはちがいもありますが、かなり共通するところもあります。種子島に漂着した年代にも多少のズレがあり、漂着したポルトガル人が二人か三人かという人数とその名前についても完全な一致はありません。また漂着した船がポルトガル船なのか中国のジャンクのようなものだったかも断定しにくい部分があります。「鉄炮記」ではポルトガルの大船のように読み取れます。

これに対してガルワンやピントではどうもそうではないとしています。とくにガルワンでは「一艘のジャンクでシャムの港を出てシナに行こうとした」途中で漂流したと明記されています。

来航したポルトガル人がごく少数だったことからすれば、ガルワンのとおり、中国のジャンクとみたほうが自然です。

このように「鉄炮記」の記事についてはいろいろ吟味すべき問題もありますが、その記述が全体として外国側文献のしめす事実と、とてつもなくかけ離れていることはほとんどなく、しかも「鉄炮記」は現地の当事者である種子島家そのものの所伝であるので、信頼度は外国側文献にまさるとも劣りません。

「鉄炮記」があげる牟良叙舎・喜利志多侘孟太は何と読むのでしょうか?

ガルワンとピントがあげる名前のうち「ゼイモト」は一致しているので同一人物とみることができますが、これにあたる「鉄炮記」の名前はだれでしょうか。

これについて、牟良叙舎は発音としてはフランシスコに近いようです。したがって、こちらはガルワンのあげるフランシスコ=ゼイモトを指すのではないかという説があります。

喜利志多侘孟太の最後の二字、孟太はモッタと発音が近似しているので、これはガルワンのいうアントニオ=モッタと同一人物とみることができます。ピントのあげるのは彼自身とゼイモトのほか、クリストバン=ボラリヨです。クリストバンは喜利志多侘とよく似ています。これをモッタと同一人物とみることも不可能ではありませんが、孟太=モッタのほうが自然と思われます。

こうみてくると「鉄炮記」と外国側文献とのあいだにはちがいもありますが、かなり共通するところもあります。種子島に漂着した年代にも多少のズレがあり、漂着したポルトガル人が二人か三人かという人数とその名前についても完全な一致はありません。また漂着した船がポルトガル船なのか中国のジャンクのようなものだったかも断定しにくい部分があります。「鉄炮記」ではポルトガルの大船のように読み取れます。

これに対してガルワンやピントではどうもそうではないとしています。とくにガルワンでは「一艘のジャンクでシャムの港を出てシナに行こうとした」途中で漂流したと明記されています。

来航したポルトガル人がごく少数だったことからすれば、ガルワンのとおり、中国のジャンクとみたほうが自然です。

このように「鉄炮記」の記事についてはいろいろ吟味すべき問題もありますが、その記述が全体として外国側文献のしめす事実と、とてつもなくかけ離れていることはほとんどなく、しかも「鉄炮記」は現地の当事者である種子島家そのものの所伝であるので、信頼度は外国側文献にまさるとも劣りません。

2 火薬兵器はなかった?

そしてもうひとつの問題は、日本人はこのときまで本当に鉄砲と火薬についてまったく無知だったのかということです。

13世紀後半の「蒙古襲来絵詞」のなかには、元軍が発射して炸裂している「てつはう」が描かれています。しかし、これは我々の思う鉄砲ではなく、火薬をつめた鉄球だったようです。中国では火薬はよほど古くから知られており、硝石・硫黄・木炭の合成による火薬の作製は、すでに唐代に成功しているといわれています。そして火箭・火毬などとともに、火箭と石弾を鉄の筒から発射する素朴な大砲のようなものも宋代には使われだし、14世紀から15世紀になると神機火槍という鏃のような一種の弾丸を発射する火器も作られています。

このような、種子島銃以前の中国系火器は次第に日本にも知られるようになりました。文安3年(1446年)につくられた「?嚢抄」という辞書には、「鉄砲」ということばが載せられており、「碧山日録」にも応仁2年(1468年)、東軍の細川陣営には「鉄砲」「火槍」がそなえてある、という記事があります。さらに中国系小銃も、16世紀に入ると伝えられていたようです。「北条五代記」のなかには、

「我関東より毎年大峰へのぼる。享禄はじまる年、和泉の堺へ下りしに、あらけなく鳴物のこゑする、是は何事ぞやととへば、鉄砲と云物、唐国より永正7年に初めて渡りたると云て、目当とてうつ、我是を見、さても不思議きとくなる物かなとおもひ、此鉄砲を一挺かひて関東へ持て下り、屋形氏綱に進上す。」

という記事があります。

13世紀後半の「蒙古襲来絵詞」のなかには、元軍が発射して炸裂している「てつはう」が描かれています。しかし、これは我々の思う鉄砲ではなく、火薬をつめた鉄球だったようです。中国では火薬はよほど古くから知られており、硝石・硫黄・木炭の合成による火薬の作製は、すでに唐代に成功しているといわれています。そして火箭・火毬などとともに、火箭と石弾を鉄の筒から発射する素朴な大砲のようなものも宋代には使われだし、14世紀から15世紀になると神機火槍という鏃のような一種の弾丸を発射する火器も作られています。

このような、種子島銃以前の中国系火器は次第に日本にも知られるようになりました。文安3年(1446年)につくられた「?嚢抄」という辞書には、「鉄砲」ということばが載せられており、「碧山日録」にも応仁2年(1468年)、東軍の細川陣営には「鉄砲」「火槍」がそなえてある、という記事があります。さらに中国系小銃も、16世紀に入ると伝えられていたようです。「北条五代記」のなかには、

「我関東より毎年大峰へのぼる。享禄はじまる年、和泉の堺へ下りしに、あらけなく鳴物のこゑする、是は何事ぞやととへば、鉄砲と云物、唐国より永正7年に初めて渡りたると云て、目当とてうつ、我是を見、さても不思議きとくなる物かなとおもひ、此鉄砲を一挺かひて関東へ持て下り、屋形氏綱に進上す。」

という記事があります。

鉄砲が永正7年(1510年)に伝わったということは、このほか「重編応仁記」や「甲陽軍艦」にも記されています。これらの書物は同時代の日記などとは性質が違うので、そのまま鵜呑みにできるかどうかは問題ですが、中国に鉄砲が使われていたことからすれば、中国系の鉄砲が「種子島」以前に日本に伝えられていないと考えるほうが不自然です。「李朝実録」中宗3年(日本永正6年=1509年)4月9日の条には「倭船所有銃筒及長箭」とあるので、そのこと日本側もすでに中国系の銃器をもっていたことは確実です。

するとなぜ中国系の鉄砲が日本では普及しなかったのかという疑問がでてきます。これについては論証をともなった答えはだしにくいですが、この方面にすぐれた研究を進めている洞富雄氏によると、この中国系小銃は性質からいうと大砲を小銃にして携帯用にしたもので、性能が低かったようです。そこでこれらが武器として日本で広く活用される以前に、種子島銃が伝えられ、これが急速に普及したために中国系のものはそれなりになってしまったと考えられるのです。16世紀に入ったことのムスケット銃は命中率・飛弾距離・破壊力など、どの点をとっても中国系のものよりも優秀だったということです。

するとなぜ中国系の鉄砲が日本では普及しなかったのかという疑問がでてきます。これについては論証をともなった答えはだしにくいですが、この方面にすぐれた研究を進めている洞富雄氏によると、この中国系小銃は性質からいうと大砲を小銃にして携帯用にしたもので、性能が低かったようです。そこでこれらが武器として日本で広く活用される以前に、種子島銃が伝えられ、これが急速に普及したために中国系のものはそれなりになってしまったと考えられるのです。16世紀に入ったことのムスケット銃は命中率・飛弾距離・破壊力など、どの点をとっても中国系のものよりも優秀だったということです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)