世界的浮世絵師 歌川広重が描いた鯉のぼりとは?

関連キーワード

世界的に有名な江戸時代の浮世絵師・歌川広重。傑作と称される「東海道五十三次絵」など、数々の美しい浮世絵を描き上げた歌川広重は、ゴッホやモネなど印象派の巨匠たちにも影響を与えた画家としても有名です。そんな歌川広重の作品の中に鯉のぼりが描かれている迫力満点の1枚があることをご存知でしょうか?

江戸中の名所を描いた「名所江戸百景」

歌川広重が筆を執った作品集の中に「名所江戸百景」というものがあります。こちらは江戸の名所を春夏秋冬に分けてそれぞれの四季折々の風景を描いたもので、歌川広重の絶筆となった作品集です。極端なまでの遠近法を取り入れた大胆奇抜な構図は歌川広重が晩年に多く用いたもので、後にゴッホやモネといった世界の巨匠たちもこれを模写したと言われています。

その「名所江戸百景」の中に、ひときわ目を引く巨大な鯉のぼりが描かれた「水道橋駿河台」という作品があります。これは本郷台の方から臨む駿河台で、端午の節句の日を描いた作品です。鯉のぼりがはためく背景には富士山の姿が明瞭に見えることから、良く晴れた5月の日が描かれていることがわかります。ちなみに歌川広重といえば海外でも高く評価されている「ヒロシゲブルー」という青、藍色の配色が有名ですが、「水道橋駿河台」でもその美しい色遣いは用いられています。

その「名所江戸百景」の中に、ひときわ目を引く巨大な鯉のぼりが描かれた「水道橋駿河台」という作品があります。これは本郷台の方から臨む駿河台で、端午の節句の日を描いた作品です。鯉のぼりがはためく背景には富士山の姿が明瞭に見えることから、良く晴れた5月の日が描かれていることがわかります。ちなみに歌川広重といえば海外でも高く評価されている「ヒロシゲブルー」という青、藍色の配色が有名ですが、「水道橋駿河台」でもその美しい色遣いは用いられています。

鯉のぼりを描いた浮世絵は歌川広重以外でも

今では5月5日は「こどもの日」という認識が一般化していますが、正式名称は「端午の節句」という中国から伝わった年中行事のひとつでした。その5月5日に男の子の成長を願うための鯉のぼりを飾るという風習が浸透していったのは、江戸時代からだと考えられています。

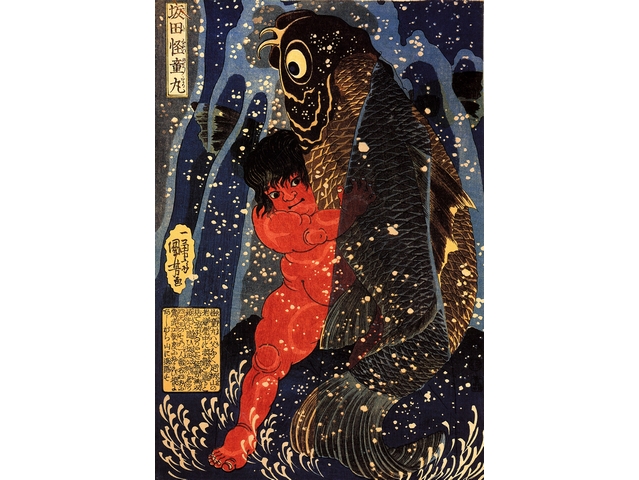

歌川広重の「水道橋駿河台」のような、鯉のぼりを描いた浮世絵は江戸時代以降に多く見受けられます。例えば磯田湖龍斎による「色錦姿の花年中行事」には鯉のぼりの吹き流しが描かれていますが、1775年の作品であるこの作品は「時代風 俗考証事典」の著者で浮世絵研究家・時代考証家の林 美一氏が知る最も古い鯉のぼりの絵だということです。その後は葛飾北斎や河鍋暁翠(ぎょうすい) 、三代目歌川豊国、歌川国芳など名だたる画家たちが作品の中で思い思いに鯉のぼりを描いています。

歌川広重の「水道橋駿河台」のような、鯉のぼりを描いた浮世絵は江戸時代以降に多く見受けられます。例えば磯田湖龍斎による「色錦姿の花年中行事」には鯉のぼりの吹き流しが描かれていますが、1775年の作品であるこの作品は「時代風 俗考証事典」の著者で浮世絵研究家・時代考証家の林 美一氏が知る最も古い鯉のぼりの絵だということです。その後は葛飾北斎や河鍋暁翠(ぎょうすい) 、三代目歌川豊国、歌川国芳など名だたる画家たちが作品の中で思い思いに鯉のぼりを描いています。

幻想的な浮世絵の鯉のぼり

当時の鯉のぼりは今とは違いカラフルではありませんが、浮世絵の中ではより雄大に、または幻想的な姿で描かれています。機会があればぜひ実際にその美しい姿をご覧になってみてください。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)