毘沙門天は戦いの神? 福の神? 三蔵法師や聖徳太子との意外な縁とは

関連キーワード

護法神で福徳神、毘沙門天の像と侮りがたい人脈

お正月に、御祈祷に。めでたい物、縁起物と言ったら宝船に乗った七福神。

すっかり日本で定着していますが、日本の神様はただの一柱(神様は「柱」と数えます)のみで、後はインドなどから取り入れた物です。

ありがたいことに変わりはありませんが、中には仏教のと関わり深く、意外な人脈を持った神様もいました。それは武装した毘沙門天です。

すっかり日本で定着していますが、日本の神様はただの一柱(神様は「柱」と数えます)のみで、後はインドなどから取り入れた物です。

ありがたいことに変わりはありませんが、中には仏教のと関わり深く、意外な人脈を持った神様もいました。それは武装した毘沙門天です。

基本像容と大まかな基礎知識

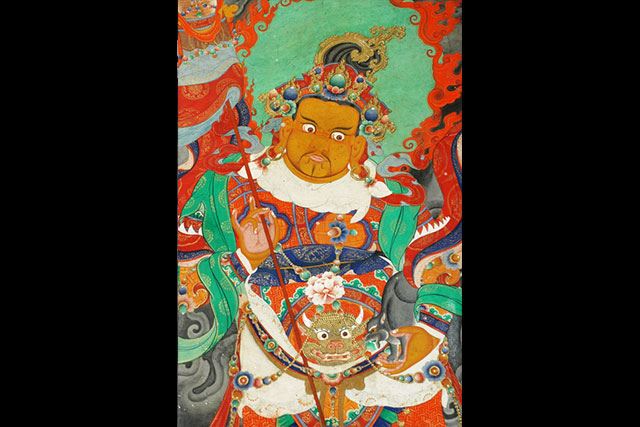

片手に戟と言う槍、もしくは宝棒を持ちます。

もう片方の手にはお釈迦様の遺骨の入った宝塔。表情は威嚇の忿怒相で、甲冑を着ているのが基本の像容です。福徳神としては七福神の一員となり、仏法並びに信者を守る護法神としては四天王、もしくは独尊で祀られます。インド神話から入って来た神様で、その頃より北方守護が担当です。

もう片方の手にはお釈迦様の遺骨の入った宝塔。表情は威嚇の忿怒相で、甲冑を着ているのが基本の像容です。福徳神としては七福神の一員となり、仏法並びに信者を守る護法神としては四天王、もしくは独尊で祀られます。インド神話から入って来た神様で、その頃より北方守護が担当です。

激動神様人生・財宝神から武闘神になったのは中国

毘沙門天というと武装しているイメージが強いですが、インドでは財宝の神様でした。

インドでの名前はクベーラ。日本でも七福神の一員であり、福徳や富を与える神様として知られています。中国に入ると四天王の一人として武闘神デビューを果たしました。ここで多聞天、或いは毘沙門天と二つの名前がつきます。毘沙門天が武闘神だとのイメージは中国でついたもので、『西遊記』や『封神演義』といった中国の伝奇小説でも、毘沙門天をモチーフにした神が戦闘をするシーンが描かれるほどの活躍ぶりです。

インドでの名前はクベーラ。日本でも七福神の一員であり、福徳や富を与える神様として知られています。中国に入ると四天王の一人として武闘神デビューを果たしました。ここで多聞天、或いは毘沙門天と二つの名前がつきます。毘沙門天が武闘神だとのイメージは中国でついたもので、『西遊記』や『封神演義』といった中国の伝奇小説でも、毘沙門天をモチーフにした神が戦闘をするシーンが描かれるほどの活躍ぶりです。

激動神様人生・日本で福徳神と護法神の二足のわらじを履く

日本では仏教以前に信仰していた神々が、実は仏の化身という垂迹神信仰が発生。

ここで、毘沙門天は恵比須様の本地仏とされました。本持仏とは、神々の正体である仏のことです。何で恵比寿様なのか、というと、かつての恵比寿様が武装していたため。また、毘沙門天を祀る鞍馬寺はその立地から近隣に商家が増え、次第に福徳神の性格も盛り返し、七福神に名を連ねました。「また福徳担当か。昔に戻ったな。いや、武闘神と兼任か。二足のわらじだな」と言った心境だったかもしれません。

ここで、毘沙門天は恵比須様の本地仏とされました。本持仏とは、神々の正体である仏のことです。何で恵比寿様なのか、というと、かつての恵比寿様が武装していたため。また、毘沙門天を祀る鞍馬寺はその立地から近隣に商家が増え、次第に福徳神の性格も盛り返し、七福神に名を連ねました。「また福徳担当か。昔に戻ったな。いや、武闘神と兼任か。二足のわらじだな」と言った心境だったかもしれません。

毘沙門天?多聞天?

所で、何故に名前が二つあるのでしょうか。

元々インドではクベーラの他ヴァイシュラヴァナと言う名前がありました。これは「(仏の教えを)多く聞く者)」と言う意味で、そこから多聞天の名がついたのです。毘沙門天は、ヴァイシュラヴァナをそのまま音訳した名前になります、日本に入ってからは「名前が二つもあるんじゃややこしいな」ということなのか、独尊で祀られる時は毘沙門天、四天王の一人としては多聞天と呼ばれるようになりました。統一しない当たり、当時の日本人も結構律儀です。

元々インドではクベーラの他ヴァイシュラヴァナと言う名前がありました。これは「(仏の教えを)多く聞く者)」と言う意味で、そこから多聞天の名がついたのです。毘沙門天は、ヴァイシュラヴァナをそのまま音訳した名前になります、日本に入ってからは「名前が二つもあるんじゃややこしいな」ということなのか、独尊で祀られる時は毘沙門天、四天王の一人としては多聞天と呼ばれるようになりました。統一しない当たり、当時の日本人も結構律儀です。

お父さんはシヴァ神

毘沙門天の物凄い人脈はインド時代に遡ります。

そもそも毘沙門天ことクベーラを産みだした父はヴィシュヴェーシュヴァラという神様。

実はこれシヴァ神の別名です。つまりインドの神の王の子に当たるのですが、何故シヴァ神ではなくヴィシュヴェーシュヴァラの方で通っていたのでしょうか。そもそもシヴァ神には恵みをもたらす面と破壊をもたらす二つの面がありました。

もっと言えば、あまりに偉大な為、「シヴァ様はガンジス川を支えておられる」「踊りにも長けていらっしゃる」と話に尾ひれがつきまくり、1000の名前を持つに至ったとされます。ヴィシュヴェーシュヴァラはその一つで、「あらゆる物の王」と言う意味です。名前だけでなく姿や役割も変わるようで、シヴァ神とヴィシュヴェーシュヴァラが別人であるかのような描写も見受けられます。

そもそも毘沙門天ことクベーラを産みだした父はヴィシュヴェーシュヴァラという神様。

実はこれシヴァ神の別名です。つまりインドの神の王の子に当たるのですが、何故シヴァ神ではなくヴィシュヴェーシュヴァラの方で通っていたのでしょうか。そもそもシヴァ神には恵みをもたらす面と破壊をもたらす二つの面がありました。

もっと言えば、あまりに偉大な為、「シヴァ様はガンジス川を支えておられる」「踊りにも長けていらっしゃる」と話に尾ひれがつきまくり、1000の名前を持つに至ったとされます。ヴィシュヴェーシュヴァラはその一つで、「あらゆる物の王」と言う意味です。名前だけでなく姿や役割も変わるようで、シヴァ神とヴィシュヴェーシュヴァラが別人であるかのような描写も見受けられます。

努力の果てに神になる・ブラフマー神との繋がり

相手はブラフマー神です。毘沙門天はクベーラ時代、血筋こそシヴァ神の者ですが、その血がにじむどころではないほどの修行を1000年も続けました。

その結果ブラフマー神により「やるでないの。神にしてやるよ」と認められた過去を持つ叩き上げでした。「クベーラちゃん、頑張ってるからこれあげる」と空飛ぶ戦車までもらいます。何だか大御所に気に入られた若手芸人のようです。「ここを都にしようっと」とランカー島に腰を落ち着けます。ヤクシャ族という、夜叉の王として君臨しました。夜叉は人食い鬼ですが、一説には森林の精霊で害はないとも言われます。

その結果ブラフマー神により「やるでないの。神にしてやるよ」と認められた過去を持つ叩き上げでした。「クベーラちゃん、頑張ってるからこれあげる」と空飛ぶ戦車までもらいます。何だか大御所に気に入られた若手芸人のようです。「ここを都にしようっと」とランカー島に腰を落ち着けます。ヤクシャ族という、夜叉の王として君臨しました。夜叉は人食い鬼ですが、一説には森林の精霊で害はないとも言われます。

異母兄弟のラーヴァナも地味に凄い

クベーラにはラーヴァナと言う異母兄弟がいるのですが、このラーヴァナも結構侮れません。

何と言ってもシヴァ神(の別名ヴィシュヴェーシュヴァラ)の息子です。凄くないわけがありません。頭が10個に腕が20本という異形ぶりはインド神話ではあまり珍しくないので置いておきますが、この人も結構努力型です。

母親はラクシャサ族の娘でしたが、このラクシャサと言うのは人食い鬼の羅刹に当たります。ついでに言うと傲慢な気質の人が大部分だったようで、元々統治していたランカー島を追われました。「俺が故郷を取り戻す!」と立ち上がりクベーラ同様1000年間修行します。

場合によっては少年漫画やドラマの主人公になれそうな生い立ちです。ちなみに修行内容は、頭を一つずつ切り落とし、火にくべるという物。何をどうしたらこれに1000年かかるのか分かりませんが、最後の一つを落とそうとした時、ブラフマーが「お前の覚悟はよく分かった」と神として認め、「神仏に対し、負けることがない」との権利をもらいます。ちょっと調子に乗ってシヴァ神の住む山を揺らしたことで罰せられますが、別の名前では親子に当たる為か許してもらえました。「もうやらないんだよ」「ハイ」と、許しの証としてチャンドラハースの名を持つ月の刀をゲット。

神様の世界も息子には甘いです。「よーし、父ちゃんにも許してもらったし、ラクシャサ族の悲願を達成しなくちゃね」とランカー島に向かいますが、そこにはヤクシャ族の王にして異母兄弟のクベーラがいました。「ちょっと、そこどいてくれない?元々俺らラクシャサ族の土地だから」「は?何言ってんの?今は俺の土地だよ?」と兄弟喧嘩勃発です。

人間ならまだ殴り合いで済みますが神様同士の兄弟喧嘩なので凄まじいことこの上なく、ヴィシュヴェーシュヴァラが仲裁に入る程。「ここ元々ラクシャサの土地なの。お前にはカイラス山をあげるから、ここは退いてあげて」さすがに万物の王ともなると、息子の喧嘩の仲裁もスケールが大きいです。クベーラは戦車を取られたこともあって大人しくその場を退きました。

その後ラーヴァナは冥界の主ヤマや雷神インドラに戦いを挑みしかも勝利することで完全に調子に乗り、ヴィシュヌ神に打たれるまで我が世の春を謳歌したのでした。ちなみにクベーラはカイラス山で北を守るようになります。

何と言ってもシヴァ神(の別名ヴィシュヴェーシュヴァラ)の息子です。凄くないわけがありません。頭が10個に腕が20本という異形ぶりはインド神話ではあまり珍しくないので置いておきますが、この人も結構努力型です。

母親はラクシャサ族の娘でしたが、このラクシャサと言うのは人食い鬼の羅刹に当たります。ついでに言うと傲慢な気質の人が大部分だったようで、元々統治していたランカー島を追われました。「俺が故郷を取り戻す!」と立ち上がりクベーラ同様1000年間修行します。

場合によっては少年漫画やドラマの主人公になれそうな生い立ちです。ちなみに修行内容は、頭を一つずつ切り落とし、火にくべるという物。何をどうしたらこれに1000年かかるのか分かりませんが、最後の一つを落とそうとした時、ブラフマーが「お前の覚悟はよく分かった」と神として認め、「神仏に対し、負けることがない」との権利をもらいます。ちょっと調子に乗ってシヴァ神の住む山を揺らしたことで罰せられますが、別の名前では親子に当たる為か許してもらえました。「もうやらないんだよ」「ハイ」と、許しの証としてチャンドラハースの名を持つ月の刀をゲット。

神様の世界も息子には甘いです。「よーし、父ちゃんにも許してもらったし、ラクシャサ族の悲願を達成しなくちゃね」とランカー島に向かいますが、そこにはヤクシャ族の王にして異母兄弟のクベーラがいました。「ちょっと、そこどいてくれない?元々俺らラクシャサ族の土地だから」「は?何言ってんの?今は俺の土地だよ?」と兄弟喧嘩勃発です。

人間ならまだ殴り合いで済みますが神様同士の兄弟喧嘩なので凄まじいことこの上なく、ヴィシュヴェーシュヴァラが仲裁に入る程。「ここ元々ラクシャサの土地なの。お前にはカイラス山をあげるから、ここは退いてあげて」さすがに万物の王ともなると、息子の喧嘩の仲裁もスケールが大きいです。クベーラは戦車を取られたこともあって大人しくその場を退きました。

その後ラーヴァナは冥界の主ヤマや雷神インドラに戦いを挑みしかも勝利することで完全に調子に乗り、ヴィシュヌ神に打たれるまで我が世の春を謳歌したのでした。ちなみにクベーラはカイラス山で北を守るようになります。

出家するお釈迦様をご案内した!?

財宝神クベーラ、実はお釈迦様の出家ともかかわっていました。仏教が起こる前に、その開祖となる人物の出家に手を貸したわけです。「はい、こっちですよー」とある意味引率の先生のごとく出家したってのお釈迦様を導く光景がガンダーラの仏殿の彫刻に残されています。

まとめ

インド時代から既に侮れない人脈を持っていたのですね。続いては、仲間たちや奇抜な像容などご紹介いたします。

単なる武装した七福神の一員でないことの証に、侮りがたい人脈を持つ、福徳と戦闘の神毘沙門天。続いては人間関係に重きを置いてみます。

四天王のリーダー

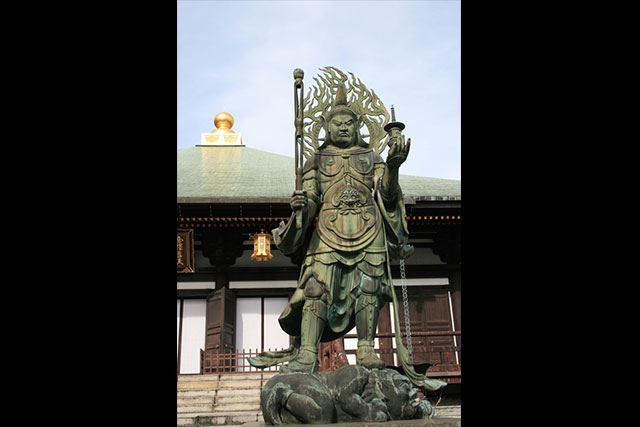

多聞天と言う名前で四天王のリーダーを務めてもいます。

片手に宝塔を持っているのは独尊時と同じ。クベーラが北を守っていたため、須弥山の北を継続して守護しています。仲間は皆龍や鬼を眷属として従える強豪ぞろいです。四天王像は基本的に邪鬼を踏んでいます。

片手に宝塔を持っているのは独尊時と同じ。クベーラが北を守っていたため、須弥山の北を継続して守護しています。仲間は皆龍や鬼を眷属として従える強豪ぞろいです。四天王像は基本的に邪鬼を踏んでいます。

上司は元雷神

四天王には上司に当たる存在がいますが、それはクベーラ時代、調子づいた異母兄弟のラーヴァナにより敗北した雷神のインドラです。

結構負け戦の多い神様ではあります。しかし一時は英雄として崇められていた時期もあり仏教入りした後も阿修羅との戦闘の時「アリさん踏んじゃダメ!」と慈悲の心を見せた懐深い所もあるのです。仏教入りした後の名前は帝釈天といいます。

結構負け戦の多い神様ではあります。しかし一時は英雄として崇められていた時期もあり仏教入りした後も阿修羅との戦闘の時「アリさん踏んじゃダメ!」と慈悲の心を見せた懐深い所もあるのです。仏教入りした後の名前は帝釈天といいます。

戦国武将だけじゃない?聖人君子とも関係あり・玄奘三蔵編

中国に伝わる頃から戦闘神として崇められて、戦国武将にも崇拝されていたわけですが、関係がある人物は何もそんな人たちだけじゃありませんでした。

『西遊記』でも知られる玄奘三蔵法師、並びに日本で初の憲法を作った聖徳太子ともかかわりはあります。

両方とも一見戦とは無関係ですが、意外な関係をお持ちでした。共に守る為、平和の為に戦ったという共通点があります。まず三蔵様ですが、彼が生きたのは唐の玄宗皇帝の時代でした。西域と戦を行っていたのですが、的に包囲されてしまいます。

そこで助けを乞うた相手が三蔵法師でした。「戦なんかするなよ」と思ったかは不明ですが、毘沙門天に祈りを捧げます。すると、毘沙門天が大量のネズミを従えてやってきました。ネズミは、敵の弓を噛み切ったというのです。このエピソードが元で、中国の毘沙門天像はネズミを持つようになりました。

『西遊記』でも知られる玄奘三蔵法師、並びに日本で初の憲法を作った聖徳太子ともかかわりはあります。

両方とも一見戦とは無関係ですが、意外な関係をお持ちでした。共に守る為、平和の為に戦ったという共通点があります。まず三蔵様ですが、彼が生きたのは唐の玄宗皇帝の時代でした。西域と戦を行っていたのですが、的に包囲されてしまいます。

そこで助けを乞うた相手が三蔵法師でした。「戦なんかするなよ」と思ったかは不明ですが、毘沙門天に祈りを捧げます。すると、毘沙門天が大量のネズミを従えてやってきました。ネズミは、敵の弓を噛み切ったというのです。このエピソードが元で、中国の毘沙門天像はネズミを持つようになりました。

戦国武将だけじゃない?聖人君子とも関係あり・聖徳太子編

聖徳太子も似たような伝説を持ちます。仏教が入りたての時代、受け入れるか突っぱねるかでもめた挙げ句、戦にまで発展しました。

仏教に系統していた聖徳太子は天に祈りました。寅年、寅の日、寅の刻、毘沙門天が現れて仏教排斥派を倒す方法を授けたとのことです。寅年で寅の日で寅の刻だったため、日本で毘沙門天と言えば虎、と言うことになりました。

このとき聖徳太子が願ったお寺、朝護孫子寺ではタイガースファンが必勝祈願に来るそうです。

仏教に系統していた聖徳太子は天に祈りました。寅年、寅の日、寅の刻、毘沙門天が現れて仏教排斥派を倒す方法を授けたとのことです。寅年で寅の日で寅の刻だったため、日本で毘沙門天と言えば虎、と言うことになりました。

このとき聖徳太子が願ったお寺、朝護孫子寺ではタイガースファンが必勝祈願に来るそうです。

建国にも関わっていた

仏教と共に日本へ渡る途中、毘沙門天はクスターナなる土地でやたら人気が出ました。

クスターナと言う国です。ここの王様にはなかなか子供ができませんでした。毘沙門天のお堂があったので、「子供を下さい」と祈った所、「しょうがないな」とばかりに祀られていた毘沙門天像の額がパカッと割れました。中からは玉のような王子。仏教版桃太郎です。王様は「怖ぇ!」とならず喜んでその子を王子として連れ帰ります。

しかしこの赤ん坊、毘沙門天の授かりものだけあって結構頑固だったのか、中々お乳を飲みません。王様はまたもお堂に相談に行きます。色々と大丈夫なんでしょうか、この人。ともかく、またも祈ると今度は地面が膨らみ、お乳のような物が出ました。大地の恵みにより王子はすくすく成長したそうです。実はこの土地、かつての毘沙門天の土地で、この王様はその子孫だとの伝説がありました。

これが原因なのか、この土地で毘沙門天信仰がやたらはやったそうです。ちなみに現在クスターナと言う国はなく、今はホータンと言う名前になっています。

クスターナと言う国です。ここの王様にはなかなか子供ができませんでした。毘沙門天のお堂があったので、「子供を下さい」と祈った所、「しょうがないな」とばかりに祀られていた毘沙門天像の額がパカッと割れました。中からは玉のような王子。仏教版桃太郎です。王様は「怖ぇ!」とならず喜んでその子を王子として連れ帰ります。

しかしこの赤ん坊、毘沙門天の授かりものだけあって結構頑固だったのか、中々お乳を飲みません。王様はまたもお堂に相談に行きます。色々と大丈夫なんでしょうか、この人。ともかく、またも祈ると今度は地面が膨らみ、お乳のような物が出ました。大地の恵みにより王子はすくすく成長したそうです。実はこの土地、かつての毘沙門天の土地で、この王様はその子孫だとの伝説がありました。

これが原因なのか、この土地で毘沙門天信仰がやたらはやったそうです。ちなみに現在クスターナと言う国はなく、今はホータンと言う名前になっています。

上杉謙信が旗に掲げた刀八毘沙門天

戦国武将にも人気が高く因縁深いのが毘沙門天です。

ことに有名なのが上杉謙信。何せ自称生まれ変わりですから。多くの戦国武将が信仰し、上杉謙信も勿論祀ったのがこの刀八毘沙門天です。姿はと言えばはっきり言って異形。腕が十本もしくは十日本あるのが基本とされますし、顔も三つか四つあります。「どこも隙がないぞゴラァ!」ということでしょうか。名前の通り、刀を八本持っていますが、完全武闘派というわけでもなく、大多数が如来を頭部に頂く像容となります。

異形系統でも、一般的な毘沙門天と信仰上の役割は同じです。寄り武勇無双のイメージが増した感じでしょうか。上杉謙信はこの刀八毘沙門天を自軍の旗印に掲げていました。

ことに有名なのが上杉謙信。何せ自称生まれ変わりですから。多くの戦国武将が信仰し、上杉謙信も勿論祀ったのがこの刀八毘沙門天です。姿はと言えばはっきり言って異形。腕が十本もしくは十日本あるのが基本とされますし、顔も三つか四つあります。「どこも隙がないぞゴラァ!」ということでしょうか。名前の通り、刀を八本持っていますが、完全武闘派というわけでもなく、大多数が如来を頭部に頂く像容となります。

異形系統でも、一般的な毘沙門天と信仰上の役割は同じです。寄り武勇無双のイメージが増した感じでしょうか。上杉謙信はこの刀八毘沙門天を自軍の旗印に掲げていました。

まだあった異様な像容、兜跋毘沙門天

毘沙門天像のちょっと変わった像容として先に刀八毘沙門天を挙げましたが、他にも兜跋毘沙門天と言う変わったものがあります。

これの何が変わっているかと言うと、足元です。邪鬼を踏んだりするのが一般的ですが、こちらは二名の鬼女、大地の女神により捧げるように支えられています。兜跋(トゥルファン)なる場所で現れたのでこの名前になったようですが、普通にびっくりしますね、このような現れ方をしたら。

これの何が変わっているかと言うと、足元です。邪鬼を踏んだりするのが一般的ですが、こちらは二名の鬼女、大地の女神により捧げるように支えられています。兜跋(トゥルファン)なる場所で現れたのでこの名前になったようですが、普通にびっくりしますね、このような現れ方をしたら。

自分同士で背中合わせ?双身毘沙門天

異形型の毘沙門天像として、双身毘沙門天も挙げられます。背中合わせに毘沙門天がくっついている像容なのですが、何故にこのような姿になったのか、これと言った定説はないようです。

インド時代に由来あり?チベットでマングースを持つ理由

チベットの毘沙門天(もしくは多聞天)は手にマングースを持っています。

これはマングースが財宝を吐き出すためなんですが、こうした神話が生まれた背景には、財宝神クベーラ時代の神話が関係していました。実は、クベーラとしての像の中にもマングースを持つものがあるのです。

その昔、インドの神話にはナーガという蛇の神様がいました。このナーガというのは一族名です。住んでいるのは海の底。ある時、洪水が起きて、多くの財宝が海中に没しました。「わーい、これ皆もらっていいんだね?海に落ちたんだから、もうワシらの物だよね?」とネコババを決め込みます。「勝手なことをするな」と宝に未練たらたらの神々でしたが、ナーガには天候を操る力があるので強く言えませんでした。そんな中、乳海攪拌という一大事業が起こります。これはインド神話における創世の物語でもあり、善側と悪側の神々が仲良く不老不死の薬、アムリタを作るという物でした。この時ナーガもアムリタ作りに参加したので、「チャンス!」とばかりに財宝の回収に成功します。「もうナーガに取られないように見張っといて」ということで財宝を守護する役に着いたのがクベーラというわけです。「え?ワシらのでしょ?」「海に落ちただけなの!もう回収したからこっちの物だよ」と一触即発。誰の物か、所有権はきっちりすべきです。お宝が欲しいから争っているわけではありません。そんなわけで、蛇の神ナーガとクベーラがにらみ合いを開始します。

さてここで少し話題を変えて。蛇と戦う動物と言えば、思い浮かぶ物がありませんか?そう、沖縄でハブ退治を行うマングースです。マングースが蛇を捕まえて食べる様を見た古代人、ピーンと来て「毘沙門天のお使いと言うことにしよう」となりました。

これはマングースが財宝を吐き出すためなんですが、こうした神話が生まれた背景には、財宝神クベーラ時代の神話が関係していました。実は、クベーラとしての像の中にもマングースを持つものがあるのです。

その昔、インドの神話にはナーガという蛇の神様がいました。このナーガというのは一族名です。住んでいるのは海の底。ある時、洪水が起きて、多くの財宝が海中に没しました。「わーい、これ皆もらっていいんだね?海に落ちたんだから、もうワシらの物だよね?」とネコババを決め込みます。「勝手なことをするな」と宝に未練たらたらの神々でしたが、ナーガには天候を操る力があるので強く言えませんでした。そんな中、乳海攪拌という一大事業が起こります。これはインド神話における創世の物語でもあり、善側と悪側の神々が仲良く不老不死の薬、アムリタを作るという物でした。この時ナーガもアムリタ作りに参加したので、「チャンス!」とばかりに財宝の回収に成功します。「もうナーガに取られないように見張っといて」ということで財宝を守護する役に着いたのがクベーラというわけです。「え?ワシらのでしょ?」「海に落ちただけなの!もう回収したからこっちの物だよ」と一触即発。誰の物か、所有権はきっちりすべきです。お宝が欲しいから争っているわけではありません。そんなわけで、蛇の神ナーガとクベーラがにらみ合いを開始します。

さてここで少し話題を変えて。蛇と戦う動物と言えば、思い浮かぶ物がありませんか?そう、沖縄でハブ退治を行うマングースです。マングースが蛇を捕まえて食べる様を見た古代人、ピーンと来て「毘沙門天のお使いと言うことにしよう」となりました。

まとめ

お国柄等の違いが分かって面白いですね。毘沙門天も手広くやっているだけあって色々な縁があるものです。そこに感慨を覚えつつ、次は日本の有名毘沙門天寺と眷属について見ていきます。

毘沙門天の人脈シリーズ、最後は日本の有名なお寺に祀られる毘沙門天像と、毘沙門天の眷属について記します。

実は作り直されたと説のある左手をかざした毘沙門天像

基本的に毘沙門天は片手に戟を持ち、もう片方の手には宝塔を持っています。

しかし、そんな常識を覆す像がありました。京都市鞍馬寺にある三尊像です。妻の吉祥天、子の善膩師童子を脇に据えた物ですが、変わっている点は、左手をかざして遠くを見るかのようなポージングになります。実は、一部で「腕は後付けで作ったのではないか」との噂があるのです。「最初は左手に檄を持って、右手は腰に当てていたのかもしれない」との説まであります。

このポージングの者は大覚寺毘沙門堂の毘沙門天がとっているのですが、どうも吉祥天像との作風に時代の風潮の差が見られる模様。

毘沙門天像が先に作られたと考えられていますが、時代に合せて「やっぱ別のポーズにしよう、時代に合わん」と考えて変えられたのでしょうか。色々と理由を考えるのも面白そうです。

しかし、そんな常識を覆す像がありました。京都市鞍馬寺にある三尊像です。妻の吉祥天、子の善膩師童子を脇に据えた物ですが、変わっている点は、左手をかざして遠くを見るかのようなポージングになります。実は、一部で「腕は後付けで作ったのではないか」との噂があるのです。「最初は左手に檄を持って、右手は腰に当てていたのかもしれない」との説まであります。

このポージングの者は大覚寺毘沙門堂の毘沙門天がとっているのですが、どうも吉祥天像との作風に時代の風潮の差が見られる模様。

毘沙門天像が先に作られたと考えられていますが、時代に合せて「やっぱ別のポーズにしよう、時代に合わん」と考えて変えられたのでしょうか。色々と理由を考えるのも面白そうです。

運慶作のシンボリックな毘沙門天

時代が貴族から武士により動かされるようになった鎌倉時代。

この頃現れたのが有名な仏師、運慶です。

願成就院にある毘沙門天像は正式には鎌倉時代前に作られた物ですが、壇ノ浦の合戦後であり、政権も武士へと移行する頃に当たります。動きや迫力のある像容、武士に似せたような堂々たる姿は後の世を象徴するかのようです。運慶の代表作の一つであり、「これからは武士の時代ですよ」と告げているような象徴的な作品と言えます。

この頃現れたのが有名な仏師、運慶です。

願成就院にある毘沙門天像は正式には鎌倉時代前に作られた物ですが、壇ノ浦の合戦後であり、政権も武士へと移行する頃に当たります。動きや迫力のある像容、武士に似せたような堂々たる姿は後の世を象徴するかのようです。運慶の代表作の一つであり、「これからは武士の時代ですよ」と告げているような象徴的な作品と言えます。

毘沙門天の眷属・二十八使者

毘沙門天の眷属・八大夜叉大将

毘沙門天は5000もの夜叉を眷属としています。その中でもトップクラスの八名が八大夜叉大将になります。中には明王だったり、鬼子母神の夫だったりと、これまたそうそうたるメンバーです。経典によって名前は異なりますが、大体が以下のようになります。

1. 宝顕夜叉

2. 満顕夜叉

3. 散支夜叉(または散支大将。鬼子母神の夫です)

4. 衆徳夜叉

5. 応念夜叉

6. 大満夜叉

7. 無比力夜叉(またの名を大元帥明王)

8. 密厳夜叉

1. 宝顕夜叉

2. 満顕夜叉

3. 散支夜叉(または散支大将。鬼子母神の夫です)

4. 衆徳夜叉

5. 応念夜叉

6. 大満夜叉

7. 無比力夜叉(またの名を大元帥明王)

8. 密厳夜叉

まとめ

部下に至るまで充実のラインナップでしたね。色々な関係者、奇抜な仏像など、結構興味深い毘沙門天特集でした。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)