敗北の悔しさを忘れない!徳川家康の「顰像(しかみぞう)」から現代人が学ぶこと

関連キーワード

天下分け目の関ヶ原を制し、混とんとした戦国時代の幕引きをした徳川家康。

以降200年以上にわたる天下泰平の世を作ったとして評価される人物です。

戦国の覇者、織田信長や豊臣秀吉ともよく比較されており、現代に伝わる家康像は血気盛んな戦上手というものよりも、じっと機が熟すのを待つ辛抱強さを持った老練な武将、といったイメージが持たれているようです。

家康の性格をよく表しているとされる「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の名言は特に有名ですね。

以降200年以上にわたる天下泰平の世を作ったとして評価される人物です。

戦国の覇者、織田信長や豊臣秀吉ともよく比較されており、現代に伝わる家康像は血気盛んな戦上手というものよりも、じっと機が熟すのを待つ辛抱強さを持った老練な武将、といったイメージが持たれているようです。

家康の性格をよく表しているとされる「鳴かぬなら鳴くまで待とうホトトギス」の名言は特に有名ですね。

そんな徳川家康の人生観を大きく変えたと言われているのが、1573年の「三方ヶ原の戦い」です。

織田信長と同盟を組んでいた徳川家康は、甲斐の武田軍との戦いに明け暮れる中、遠江国の三方ヶ原付近で武田軍と激突、大敗を喫します。このとき、当時まだ青年武将だった家康が陥ったのは、人生最大のピンチでした。武田信玄率いる武田軍には、智将と名高い真田幸村がおり、家康はあわや切腹!というところまで追い詰められてしまいます。身代わりになってくれた夏目吉信や鈴木久三郎などの存在や、武勇に優れた本田忠勝ら忠臣たちの活躍で、何とか生きて逃れることが出来た徳川家康でしたが、敗北したあげくさらに本城である浜松城まで敗走する時の恐怖体験は、彼の人生に大きな影響を与えました。

織田信長と同盟を組んでいた徳川家康は、甲斐の武田軍との戦いに明け暮れる中、遠江国の三方ヶ原付近で武田軍と激突、大敗を喫します。このとき、当時まだ青年武将だった家康が陥ったのは、人生最大のピンチでした。武田信玄率いる武田軍には、智将と名高い真田幸村がおり、家康はあわや切腹!というところまで追い詰められてしまいます。身代わりになってくれた夏目吉信や鈴木久三郎などの存在や、武勇に優れた本田忠勝ら忠臣たちの活躍で、何とか生きて逃れることが出来た徳川家康でしたが、敗北したあげくさらに本城である浜松城まで敗走する時の恐怖体験は、彼の人生に大きな影響を与えました。

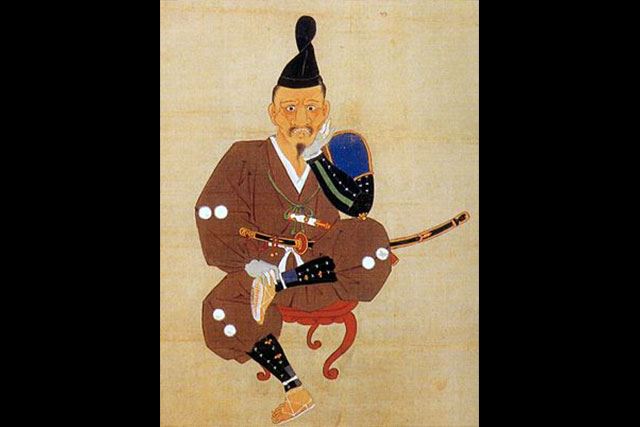

このときの敗北の悔しさを忘れまいと、憔悴したおのれの姿を絵師に書かせ慢心の戒めとしたという逸話が添えられた、徳川美術館所蔵『徳川家康三方ヶ原戦役画像』という絵があります。片足を反対の足の上にあげ、頬杖をつき、顔を顰めた家康像がそこにあり、その表情から「顰像(しかみぞう)」とも呼ばれています。

この絵のエピソードは実は諸説あり、多く人に知られている上記の逸話には史実性が見えないことから後世に付随されたものではないか、とも言われています。紀州徳川から尾張徳川へ輿入れした依姫が持参したものであり、家康本人が書かせたものではないという説や神格化した家康の礼拝像であるという説もあります。

しかしここで注目したいのは、その画の出自や正しさではなく、これが「家康が自戒の意味を込めて生涯そばに置いたものだ」と、現代人の間に流布されていることです。

「敗北の悔しさと恐怖を味わい、そしてその失敗を生かそうとする姿勢が、天下泰平の世を作ったのだ」、と人々が受け入れ、教訓としているところが非常に興味深いところですね。

この絵のエピソードは実は諸説あり、多く人に知られている上記の逸話には史実性が見えないことから後世に付随されたものではないか、とも言われています。紀州徳川から尾張徳川へ輿入れした依姫が持参したものであり、家康本人が書かせたものではないという説や神格化した家康の礼拝像であるという説もあります。

しかしここで注目したいのは、その画の出自や正しさではなく、これが「家康が自戒の意味を込めて生涯そばに置いたものだ」と、現代人の間に流布されていることです。

「敗北の悔しさと恐怖を味わい、そしてその失敗を生かそうとする姿勢が、天下泰平の世を作ったのだ」、と人々が受け入れ、教訓としているところが非常に興味深いところですね。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)