彼岸は宗教を重んじた歴史あり―象徴する句とは?

関連キーワード

お彼岸は年に二度あり、昔と変わらず今も続いている日本の仏教行事です。お彼岸という言葉をよく耳にしますが実際のところ先祖の供養のためにお墓参りに行く、牡丹餅やおはぎを食べる以外は知らないという人が多くなりました。

いつからか日本には主となる宗教がなくなり宗教の話もしなくなってしまったので無理はありません。彼岸とは日本人が仏教を重んじた時代に誕生した歴史ある行事です。

俳句の世界でも『彼岸』は季語として登場し、俳人の多くがこの彼岸の仏教行事を俳句に詠んでいます。 お彼岸がいまだに日本に残っている意味を知り、俳人が残した俳句の数々をともに鑑賞していきましょう。

いつからか日本には主となる宗教がなくなり宗教の話もしなくなってしまったので無理はありません。彼岸とは日本人が仏教を重んじた時代に誕生した歴史ある行事です。

俳句の世界でも『彼岸』は季語として登場し、俳人の多くがこの彼岸の仏教行事を俳句に詠んでいます。 お彼岸がいまだに日本に残っている意味を知り、俳人が残した俳句の数々をともに鑑賞していきましょう。

春分の日と秋分の日の真ん中のお彼岸

お彼岸は春と秋の二回行われるという事は有名なことでほとんどの人が知っています。ではいつからいつまでをお彼岸というのでしょうか。

春の彼岸を春彼岸、秋を秋彼岸と呼びます。年に二回あるお彼岸はどちらも春分の日・秋分の日の前後3日間を合わせた7日間と決まっています。春分の日は3月21日頃、秋分の日は9月23日頃、この前後3日間がお彼岸にあたるということです。 この日を境に、昼間と夜の長さが逆転します。春は昼が、秋は夜が長くなります。

春彼岸を過ぎると、日は長くなり暖かな気温に桜が花開き始め、春本番を迎えます。秋彼岸を過ぎると今度は一気に気温が下がり、紅葉が色づき始め冬の準備が始まります。

このように「彼岸」というのは日本の四季にも重要な関わりを持っているのです。

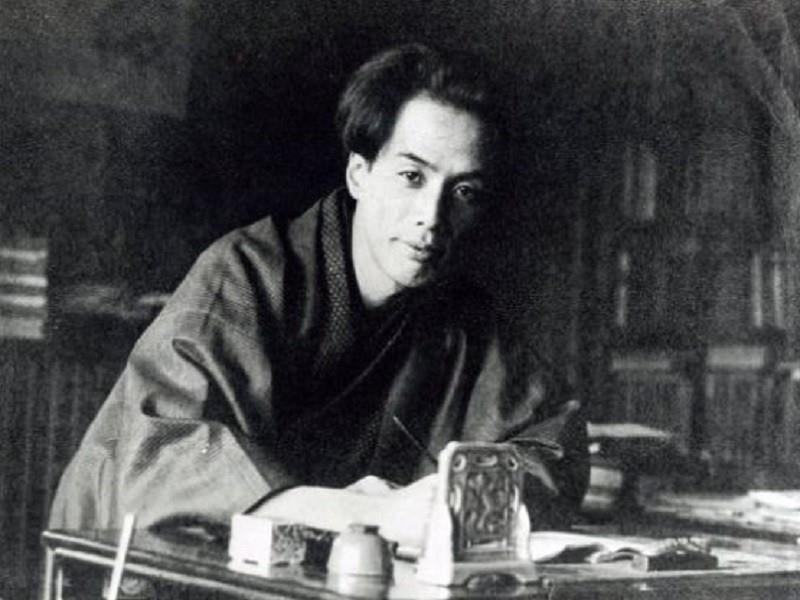

正岡子規が詠んだ俳句にこんな俳句があります。

『毎年よ 彼岸の入りに 寒いのは』(正岡子規/寒山落木)

毎年の事で、彼岸の入りには一気に寒くなる。

この句は秋彼岸に詠まれた一句です。 昔から伝わる言葉に、「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があります。正岡子規の俳句がまさにこのことを意味しています。

実はこの一句は正岡子規の言葉ではなく、子規の母が言った言葉をそのまま正岡子規が俳句にのせて詠んだというものです。今では正岡子規の有名な俳句として残されていますが、やはり「母は偉大なり」とこの俳句を鑑賞するたびに感じずにはいられません。

春の彼岸を春彼岸、秋を秋彼岸と呼びます。年に二回あるお彼岸はどちらも春分の日・秋分の日の前後3日間を合わせた7日間と決まっています。春分の日は3月21日頃、秋分の日は9月23日頃、この前後3日間がお彼岸にあたるということです。 この日を境に、昼間と夜の長さが逆転します。春は昼が、秋は夜が長くなります。

春彼岸を過ぎると、日は長くなり暖かな気温に桜が花開き始め、春本番を迎えます。秋彼岸を過ぎると今度は一気に気温が下がり、紅葉が色づき始め冬の準備が始まります。

このように「彼岸」というのは日本の四季にも重要な関わりを持っているのです。

正岡子規が詠んだ俳句にこんな俳句があります。

『毎年よ 彼岸の入りに 寒いのは』(正岡子規/寒山落木)

毎年の事で、彼岸の入りには一気に寒くなる。

この句は秋彼岸に詠まれた一句です。 昔から伝わる言葉に、「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉があります。正岡子規の俳句がまさにこのことを意味しています。

実はこの一句は正岡子規の言葉ではなく、子規の母が言った言葉をそのまま正岡子規が俳句にのせて詠んだというものです。今では正岡子規の有名な俳句として残されていますが、やはり「母は偉大なり」とこの俳句を鑑賞するたびに感じずにはいられません。

彼岸という言葉はどこから来たのか

「彼岸」ということばは春や秋の時期によく聞きます。いったいなぜお墓参りをする日を「お彼岸」と呼んでいるのでしょうか。

彼岸とは仏教から来た言葉でした。仏教を開いた釈迦の故郷・インドから来た言葉です。 インドのサンスクリット語の『波羅蜜多』という言葉から来ています。「波羅蜜」とはサンスクリット語で『最高である』の意味で、仏教におけるあらゆる修行を達成した、最高峰であるという意味です。

ではその波羅蜜と彼岸にはどのような関係があるのでしょうか。

よく知られている「彼岸」に「あの世」があります。ちなみに「この世」を「此岸(しがん)」と言います。 サンスクリット語で「此岸」は「シハー=しゃば」という意味です。「しゃば」という言葉はここから来ていたのです。

『此岸』とは煩悩や迷いの世界であるこの世です。此岸から、六波羅蜜の修行をすることで悟りの世界、すなわち『彼岸』の境地へ到達することができるというのです。これが有名な釈迦が広めた教えです。

「六波羅蜜」とは仏の境涯に至るための六つの修行のことを言い、その六波羅蜜の修行をし、「波羅蜜」に達したとき悟りの世界、即ち「彼岸」に到達するというのです。ここから『お彼岸』という言葉が誕生しました。

彼岸とは仏教から来た言葉でした。仏教を開いた釈迦の故郷・インドから来た言葉です。 インドのサンスクリット語の『波羅蜜多』という言葉から来ています。「波羅蜜」とはサンスクリット語で『最高である』の意味で、仏教におけるあらゆる修行を達成した、最高峰であるという意味です。

ではその波羅蜜と彼岸にはどのような関係があるのでしょうか。

よく知られている「彼岸」に「あの世」があります。ちなみに「この世」を「此岸(しがん)」と言います。 サンスクリット語で「此岸」は「シハー=しゃば」という意味です。「しゃば」という言葉はここから来ていたのです。

『此岸』とは煩悩や迷いの世界であるこの世です。此岸から、六波羅蜜の修行をすることで悟りの世界、すなわち『彼岸』の境地へ到達することができるというのです。これが有名な釈迦が広めた教えです。

「六波羅蜜」とは仏の境涯に至るための六つの修行のことを言い、その六波羅蜜の修行をし、「波羅蜜」に達したとき悟りの世界、即ち「彼岸」に到達するというのです。ここから『お彼岸』という言葉が誕生しました。

春分の日と秋分の日はご先祖様に一番近い日

春分・秋分の日は太陽が真東から昇って真西に沈む日です。此岸がある東から太陽が昇り、彼岸のある西に沈みます。この此岸と彼岸がもっとも通じやすくなる日が春分・秋分の日です。このためお彼岸にお墓参りをするということが古くからの日本の習わしになっていたのです。極楽浄土の世界は西の彼方にあると昔から言われていました。

平安時代を生きた平清盛も西に極楽浄土があることに倣い、現在の神戸から宮島へ都を移しています。 その頃から人々は此岸にいながらにして彼岸に近づくことを考えていたのです。

平安時代を生きた平清盛も西に極楽浄土があることに倣い、現在の神戸から宮島へ都を移しています。 その頃から人々は此岸にいながらにして彼岸に近づくことを考えていたのです。

なぜ彼岸の時におはぎや牡丹餅を食べるのか

お彼岸の時には牡丹餅やおはぎを食べるのも古くから日本にある習わしです。では何故、牡丹餅やおはぎがお彼岸に食べられるようになったのでしょうか。

一般に言われている、「小豆の赤色には災いが降りかからないようにする効果がある」や、「古くから邪気を払う食べ物」として小豆は信じられていました。先祖供養のお彼岸に小豆を食べるようになったのもこのためだと言われています。

また春の彼岸には「牡丹餅」を、秋の彼岸には「お萩」を昔の人は食べていました。春には牡丹の花が咲き、秋には萩の花が咲くからです。季節のお花とお餅を合わせ、「牡丹餅・お萩」と呼ばれるようになった由来は、季節や花を大切にしていた日本人ならではの素敵な発想です。

ところがいつからか「牡丹餅はこしあん」「お萩はつぶあん」という事以外の区別がなくなってしまい、現在では季節の区別は全くなくなってしまいました。

そのことが分かる正岡子規の俳句があります。

『牡丹餅の 昼夜を分つ 彼岸哉』(正岡子規/寒山落木)

牡丹餅を食べるお彼岸は昼と夜の長さを分ける日なのだなぁ。

この俳句は9月に詠まれています。春の牡丹餅の意味ではなく、どうやらこしあんの牡丹餅の意味で詠まれています。 甘党で知られる正岡子規は、お彼岸に牡丹餅を食べながらしみじみと感じたままに詠んだ一句だったのでしょう。

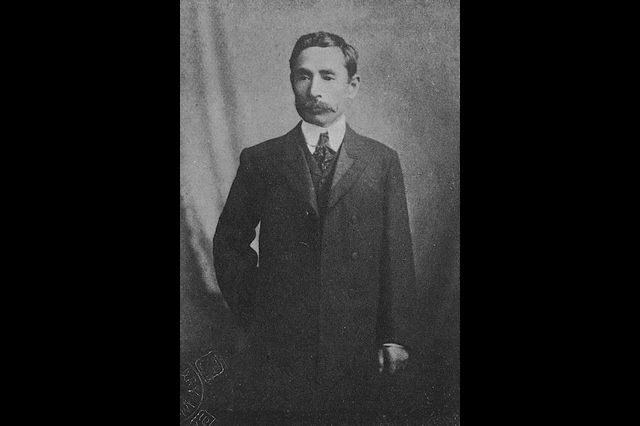

『牡丹餅に 夕飯遅き 彼岸かな』(高浜虚子/虚子句集)

お彼岸には牡丹餅を食べるから夕飯が遅くなると詠んだのでしょうか。それともお彼岸になると先祖供養のお墓参りに行き、食事の支度が遅くなる、それなら牡丹餅でも食べて夕飯を待とうか、ということでしょうか。 いずれにしても彼岸の俳句に夕飯と牡丹餅を織り込むというところに虚子のストレートな気持ちが表現されています。

一般に言われている、「小豆の赤色には災いが降りかからないようにする効果がある」や、「古くから邪気を払う食べ物」として小豆は信じられていました。先祖供養のお彼岸に小豆を食べるようになったのもこのためだと言われています。

また春の彼岸には「牡丹餅」を、秋の彼岸には「お萩」を昔の人は食べていました。春には牡丹の花が咲き、秋には萩の花が咲くからです。季節のお花とお餅を合わせ、「牡丹餅・お萩」と呼ばれるようになった由来は、季節や花を大切にしていた日本人ならではの素敵な発想です。

ところがいつからか「牡丹餅はこしあん」「お萩はつぶあん」という事以外の区別がなくなってしまい、現在では季節の区別は全くなくなってしまいました。

そのことが分かる正岡子規の俳句があります。

『牡丹餅の 昼夜を分つ 彼岸哉』(正岡子規/寒山落木)

牡丹餅を食べるお彼岸は昼と夜の長さを分ける日なのだなぁ。

この俳句は9月に詠まれています。春の牡丹餅の意味ではなく、どうやらこしあんの牡丹餅の意味で詠まれています。 甘党で知られる正岡子規は、お彼岸に牡丹餅を食べながらしみじみと感じたままに詠んだ一句だったのでしょう。

『牡丹餅に 夕飯遅き 彼岸かな』(高浜虚子/虚子句集)

お彼岸には牡丹餅を食べるから夕飯が遅くなると詠んだのでしょうか。それともお彼岸になると先祖供養のお墓参りに行き、食事の支度が遅くなる、それなら牡丹餅でも食べて夕飯を待とうか、ということでしょうか。 いずれにしても彼岸の俳句に夕飯と牡丹餅を織り込むというところに虚子のストレートな気持ちが表現されています。

先人たちの智恵により今の牡丹餅とお萩が存在する》

牡丹餅がこし餡、お萩がつぶあんになった理由はご存知ですか。実はここにも先人たちの智恵がつまっていたのです。

牡丹餅やお萩を食べるお彼岸は春と秋にあたります。いずれも農作物には欠かせない大切な季節です。 収穫の時期である秋の小豆は皮まで柔らかく「つぶあん」にしても美味しい。一方、春の小豆は厳しい冬を越し、皮が硬くなっているので小豆をこして「こしあん」にしたのです。これにより春の花の牡丹餅には「こしあん」を、秋の花のお萩には「つぶあん」を入れたという事です。

なるほど!とも言える先人の智恵が今に語り継がれているのです。

春には神に祈りを捧げ田植えをする。秋の収穫では神に感謝の祈りを捧げる。神様に感謝し捧げるものに『牡丹餅・お萩』がありました。そのまま先祖のお供物にもこの『牡丹餅・お萩』が供えられ、これも今に続いています。 『彼岸』とは昔の人々の仏教という宗教を重んじ、生命の源となる農作物、どちらもともに大切にして生きていたことの証なのです。

『お彼岸』には神聖な言葉がよく似合います。俳句を詠む時には、自然がくれた食や日本にあった宗教というものをほんの少し考え、織りまぜて詠むことにより俳句のみならず先祖の供養にもつながっていくのかもしれません。

牡丹餅やお萩を食べるお彼岸は春と秋にあたります。いずれも農作物には欠かせない大切な季節です。 収穫の時期である秋の小豆は皮まで柔らかく「つぶあん」にしても美味しい。一方、春の小豆は厳しい冬を越し、皮が硬くなっているので小豆をこして「こしあん」にしたのです。これにより春の花の牡丹餅には「こしあん」を、秋の花のお萩には「つぶあん」を入れたという事です。

なるほど!とも言える先人の智恵が今に語り継がれているのです。

春には神に祈りを捧げ田植えをする。秋の収穫では神に感謝の祈りを捧げる。神様に感謝し捧げるものに『牡丹餅・お萩』がありました。そのまま先祖のお供物にもこの『牡丹餅・お萩』が供えられ、これも今に続いています。 『彼岸』とは昔の人々の仏教という宗教を重んじ、生命の源となる農作物、どちらもともに大切にして生きていたことの証なのです。

『お彼岸』には神聖な言葉がよく似合います。俳句を詠む時には、自然がくれた食や日本にあった宗教というものをほんの少し考え、織りまぜて詠むことにより俳句のみならず先祖の供養にもつながっていくのかもしれません。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)