蝶のごとく自由に俳句を楽しもう

関連キーワード

春にはたくさんの花が咲き誇ります。のどかな春の陽気のもと、どこからか蝶々が蜜を吸いに飛んできます。花から花へ蜜を吸いながらひらひらと可憐に舞う姿がとても印象的です。

蝶が舞う姿に春の訪れを感じるのはそのせいでしょうか。

日本だけでも数種類の蝶が存在しているのはご存知ですか。

俳句の世界で「蝶」というと春の季語になりますが、「アゲハ蝶」は夏の季語になるのです。「凍て蝶」とすれば冬の季語、さらに「夏の~」や「冬の~」とつくとそれぞれの季節の季語に変わっていきます。

「蝶」だから春の季語と単純にいかないところにも蝶の魅力を感じます。

蝶が舞う姿に春の訪れを感じるのはそのせいでしょうか。

日本だけでも数種類の蝶が存在しているのはご存知ですか。

俳句の世界で「蝶」というと春の季語になりますが、「アゲハ蝶」は夏の季語になるのです。「凍て蝶」とすれば冬の季語、さらに「夏の~」や「冬の~」とつくとそれぞれの季節の季語に変わっていきます。

「蝶」だから春の季語と単純にいかないところにも蝶の魅力を感じます。

平安時代の和歌にも登場した蝶

『ちりぬれば のちはあくたに なる花を 思い知らずに 惑ふ蝶かな』(僧正遍昭/古今和歌集)

美しい花でも散ってしまえばごみになる。蝶はそのことを知っているのか。知らずにその花の美しさに惑わされひらひらと舞っているのか。 美しいものは一時的にすぎないということを詠んだ高僧らしい僧正遍昭の和歌です。

僧正遍昭とは天台宗の僧侶です。僧の中でも最高の位にまで昇りつめた人物。紀貫之に「近き世に その名聞こえたる人」とまで言わせた六歌仙の一人でもあります。 僧だからこそ、ただ一時だけの美しさなどに惑わされては欲しくないということを説きたかったのでしょう。

美しい花でも散ってしまえばごみになる。蝶はそのことを知っているのか。知らずにその花の美しさに惑わされひらひらと舞っているのか。 美しいものは一時的にすぎないということを詠んだ高僧らしい僧正遍昭の和歌です。

僧正遍昭とは天台宗の僧侶です。僧の中でも最高の位にまで昇りつめた人物。紀貫之に「近き世に その名聞こえたる人」とまで言わせた六歌仙の一人でもあります。 僧だからこそ、ただ一時だけの美しさなどに惑わされては欲しくないということを説きたかったのでしょう。

蝶だけではない!「てふ」という言葉があった

「てふてふ」という言葉を聞いた事はありますか。

和歌や俳句には時々この「てふてふ」が登場します。この「てふてふ」、実は蝶々の事です。

「てふてふ」とは1000年以上、平安時代よりももっと以前から使われていた言葉です。「てふ」が「蝶」というのは最近では一般的になりましたが、「蝶」以外の言葉も実はあるのです。

藤原定家が編纂した小倉百人一首を見てみましょう。

百人一首の二番目に登場する推古天皇に続く女性天皇・持統天皇の和歌の中にあります。時代は奈良時代にあたります。

『春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山』(持統天皇/新古今集)

「てふ」という言葉が含まれています。この「てふ」は蝶とは訳されません。蝶と訳してしまった瞬間、持統天皇が宮中から見たこの景色が180度変わってしまうのです。 ここでの「てふ」は「~と言う」と訳され、「衣ほすてふ」は「衣を干すと言う」という意味で使われています。

持統天皇の時代、都は明日香にありました。持統天皇が住んでいた明日香の宮中からは天の香具山が見えたのです。春の終わりになると天の香具山に清らかな巫女がその衣服を洗い、香具山に干す習慣がありました。天の香具山に白い衣服を干す頃には、行く春を思いながら夏を迎える、もう夏になるのだなぁとしみじみと感じている一句です。

この他にも「てふ」を使う名歌があります。平安時代といえばやはり恋の歌です。

『恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか』(壬生忠見(みぶのただみ)/拾遺集)

持統天皇の和歌同様、ここでの「てふ」は「~と言う」の意味で使われています。

「恋すてふ」は「恋すちょう」と詠まれ、「恋をしているという」と訳されます。

この歌を詠んだのは壬生忠見という三十六歌仙の一人で、平安時代の村上天皇時代の歌人です。 壬生忠見のこの歌は、村上天皇主催の歌合わせの決勝戦で詠まれた和歌です。この最後の歌に全てを捧げましたが残念ながら敗れてしまうのです。決勝戦で敗北した後、壬生忠見は完全に生きる希望を失い、打ちひしがれそのまま自らの命を絶ちました。

歌人にとって和歌とは、それほどまでの価値があり、人生はもちろん命さえも引き換えにするほどでした。

平安歌人の和歌にはこのような「てふ」の使われ方もあったのです。

話を「蝶」に戻すと、平安時代が終わり鎌倉時代あたりに読み方が「てふ」から「ちょう」に変わったと言われています。 その時代から「てふてふ」は「ちょうちょう」になり、今に至るということです。

和歌や俳句には時々この「てふてふ」が登場します。この「てふてふ」、実は蝶々の事です。

「てふてふ」とは1000年以上、平安時代よりももっと以前から使われていた言葉です。「てふ」が「蝶」というのは最近では一般的になりましたが、「蝶」以外の言葉も実はあるのです。

藤原定家が編纂した小倉百人一首を見てみましょう。

百人一首の二番目に登場する推古天皇に続く女性天皇・持統天皇の和歌の中にあります。時代は奈良時代にあたります。

『春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山』(持統天皇/新古今集)

「てふ」という言葉が含まれています。この「てふ」は蝶とは訳されません。蝶と訳してしまった瞬間、持統天皇が宮中から見たこの景色が180度変わってしまうのです。 ここでの「てふ」は「~と言う」と訳され、「衣ほすてふ」は「衣を干すと言う」という意味で使われています。

持統天皇の時代、都は明日香にありました。持統天皇が住んでいた明日香の宮中からは天の香具山が見えたのです。春の終わりになると天の香具山に清らかな巫女がその衣服を洗い、香具山に干す習慣がありました。天の香具山に白い衣服を干す頃には、行く春を思いながら夏を迎える、もう夏になるのだなぁとしみじみと感じている一句です。

この他にも「てふ」を使う名歌があります。平安時代といえばやはり恋の歌です。

『恋すてふ わが名はまだき 立ちにけり 人知れずこそ 思ひそめしか』(壬生忠見(みぶのただみ)/拾遺集)

持統天皇の和歌同様、ここでの「てふ」は「~と言う」の意味で使われています。

「恋すてふ」は「恋すちょう」と詠まれ、「恋をしているという」と訳されます。

この歌を詠んだのは壬生忠見という三十六歌仙の一人で、平安時代の村上天皇時代の歌人です。 壬生忠見のこの歌は、村上天皇主催の歌合わせの決勝戦で詠まれた和歌です。この最後の歌に全てを捧げましたが残念ながら敗れてしまうのです。決勝戦で敗北した後、壬生忠見は完全に生きる希望を失い、打ちひしがれそのまま自らの命を絶ちました。

歌人にとって和歌とは、それほどまでの価値があり、人生はもちろん命さえも引き換えにするほどでした。

平安歌人の和歌にはこのような「てふ」の使われ方もあったのです。

話を「蝶」に戻すと、平安時代が終わり鎌倉時代あたりに読み方が「てふ」から「ちょう」に変わったと言われています。 その時代から「てふてふ」は「ちょうちょう」になり、今に至るということです。

俳句の枠を越えた「てふてふ」が舞う

鎌倉時代に入ると「てふてふ」がやがて「蝶々」というに読み方に変わります。ところが、時代が変わってもあえて「てふてふ」と詠んでいる歌を今でも時々目にします。蝶々よりも、もしかすると心に残る言葉なのかもしれません。

心に残るといえば、シンプルですがとても覚えやすい心に残る俳句がありました。

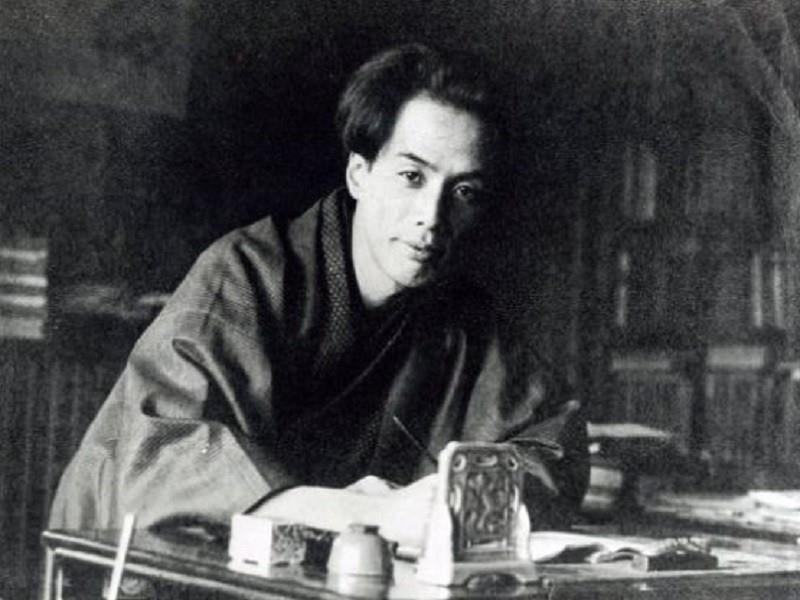

『てふてふひらひら いらかをこえた』(種田山頭火/草木塔)

種田山頭火の俳句です。五七五に捉われない自由な俳句。これは自由律俳句と呼ばれているものです。俳句には季語が必要、俳句とは五七五の十七音で作るもの。という二つの基本的な考え方を覆した斬新さにまた心を打たれる一句です。

そのほか、自由律俳句を詠む俳人に尾崎放哉(おざきほうさい)という俳人もいます。彼もまたとても個性的な俳句を詠む俳人として有名です。

俳句の枠にはまらない新しい時代の俳人達の歌に、個性的な「てふてふ」を発見した喜びは例えようがありません。

山頭火や尾崎放哉の句には、俳句のルールに捉われず、蝶のように自由に好きなように俳句を詠んでもよいのだということがわかります。

心に残るといえば、シンプルですがとても覚えやすい心に残る俳句がありました。

『てふてふひらひら いらかをこえた』(種田山頭火/草木塔)

種田山頭火の俳句です。五七五に捉われない自由な俳句。これは自由律俳句と呼ばれているものです。俳句には季語が必要、俳句とは五七五の十七音で作るもの。という二つの基本的な考え方を覆した斬新さにまた心を打たれる一句です。

そのほか、自由律俳句を詠む俳人に尾崎放哉(おざきほうさい)という俳人もいます。彼もまたとても個性的な俳句を詠む俳人として有名です。

俳句の枠にはまらない新しい時代の俳人達の歌に、個性的な「てふてふ」を発見した喜びは例えようがありません。

山頭火や尾崎放哉の句には、俳句のルールに捉われず、蝶のように自由に好きなように俳句を詠んでもよいのだということがわかります。

江戸時代の俳人が詠んだ蝶への想い

江戸時代の俳諧人はどうだったのでしょうか。

『蝶の飛ぶばかり野中の日影哉』(松尾芭蕉/笈日記)

春の野を蝶の飛び交う羽だけが、野中の日影になっている。 何もない野の中で蝶だけがひらひらと飛んでいる、そんな光景を芭蕉も見ていたのでしょうか。

『釣鐘にとまりて眠る胡てふかな』(与謝蕪村/題苑集)

可愛らしい蝶が目の前で眠っている姿に蕪村は心を奪われたのでしょう。春のうららかな陽気と蝶の美しさが表現された魅力的な一句です。

日本を誇る江戸時代の俳諧人が残した蝶と風景との調和、蝶だけが浮いてしまわない表現力は非の打ちどころがありません。

『蝶の飛ぶばかり野中の日影哉』(松尾芭蕉/笈日記)

春の野を蝶の飛び交う羽だけが、野中の日影になっている。 何もない野の中で蝶だけがひらひらと飛んでいる、そんな光景を芭蕉も見ていたのでしょうか。

『釣鐘にとまりて眠る胡てふかな』(与謝蕪村/題苑集)

可愛らしい蝶が目の前で眠っている姿に蕪村は心を奪われたのでしょう。春のうららかな陽気と蝶の美しさが表現された魅力的な一句です。

日本を誇る江戸時代の俳諧人が残した蝶と風景との調和、蝶だけが浮いてしまわない表現力は非の打ちどころがありません。

明治時代の蝶の俳句

江戸時代の俳諧から明治時代の俳句に変わり、蝶の歌はどのように変わっていくのでしょうか。

『俳諧』を『俳句』に変えた若き革命児。現代の日本に俳句が残っているのは正岡子規のお陰だとも言われています。

その正岡子規の蝶の俳句はどのような表現で詠まれているのでしょうか。

『ひらひらと 蝶々黄なり 水の上』(正岡子規/子規全集 寒山落木四)

黄色い蝶々がひらひらと水を求めて舞っている姿を詠んだのでしょうか。

黄色い蝶々といえば「モンキチョウ」が有名です。モンキチョウは四国にも生息しており、四国生まれの正岡子規は故郷で出会ったのか、旅を好んだ子規だから旅の途中で出会ったのか、十七音の俳句の世界に、ひらひらと可憐に羽を広げ、かけがえのない生命につながる水を求め、舞う蝶の姿を感じるままに表現しています。

正岡子規らしい写実の世界と生命の美しさを歌に込めて詠んだのでしょう。

平安時代の和歌に始まり明治時代の俳句まで紹介しました。目の前の蝶を目の前の風景でまとめて親しみやすい俳句にするか、小さな蝶を引き立たせるためにあえて大きな事物を織りまぜ俳句にするのか。

現代の俳句には自由律俳句のように自由な表現も許されています。思いきって今までとは違う表現で遊ぶのもまた面白いものです。 時には、自由に自分らしく蝶のように素敵な俳句に挑戦しましょう。

『俳諧』を『俳句』に変えた若き革命児。現代の日本に俳句が残っているのは正岡子規のお陰だとも言われています。

その正岡子規の蝶の俳句はどのような表現で詠まれているのでしょうか。

『ひらひらと 蝶々黄なり 水の上』(正岡子規/子規全集 寒山落木四)

黄色い蝶々がひらひらと水を求めて舞っている姿を詠んだのでしょうか。

黄色い蝶々といえば「モンキチョウ」が有名です。モンキチョウは四国にも生息しており、四国生まれの正岡子規は故郷で出会ったのか、旅を好んだ子規だから旅の途中で出会ったのか、十七音の俳句の世界に、ひらひらと可憐に羽を広げ、かけがえのない生命につながる水を求め、舞う蝶の姿を感じるままに表現しています。

正岡子規らしい写実の世界と生命の美しさを歌に込めて詠んだのでしょう。

平安時代の和歌に始まり明治時代の俳句まで紹介しました。目の前の蝶を目の前の風景でまとめて親しみやすい俳句にするか、小さな蝶を引き立たせるためにあえて大きな事物を織りまぜ俳句にするのか。

現代の俳句には自由律俳句のように自由な表現も許されています。思いきって今までとは違う表現で遊ぶのもまた面白いものです。 時には、自由に自分らしく蝶のように素敵な俳句に挑戦しましょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)