『白酒でひなまつりを祝う』-詠まれた俳句とは?

関連キーワード

白酒の季節がやってくるとそれは同時にひな祭りの時期でもあります。

その時期、大人は白濁とした酒を飲み、子供はひな祭りの雛飾りを手伝い、雛あられや雛祭りケーキを食べ過ごす。今や大人も子供も楽しめる行事になっています。

ところで昔からひな祭りには白酒を飲むという習慣や、今と同じようなひな祭りというものが実際に存在していたのでしょうか。

その時期、大人は白濁とした酒を飲み、子供はひな祭りの雛飾りを手伝い、雛あられや雛祭りケーキを食べ過ごす。今や大人も子供も楽しめる行事になっています。

ところで昔からひな祭りには白酒を飲むという習慣や、今と同じようなひな祭りというものが実際に存在していたのでしょうか。

ひな祭りが始まったのは平安時代から

今のひな祭りは、三月三日に雛人形を飾るというものが一般的です。この行事は、いったいいつから始まったのかというと、1500年以上も前の平安時代に始まった行事です。ところが平安時代のひな祭りは現代のひな祭りとは少し違っていたのです。

それでは平安時代にひな祭りが始まったきっかけを紹介します。

昔の日本の文化や歴史は中国から伝わったものがとても多かったのですが、このひな祭りも古代中国から伝わってきた行事です。もともとひな祭りは女の子の行事ではなく、春を祝い、無病息災を願う厄祓いの行事だったのです。

中国ではひな祭りのことを『上巳節(じょうしせつ)』と呼んでいました。「上巳」は旧暦の三月の最初の「巳の日」という意味です。ここから三月三日にこの行事を行うしきたりになったのです。

中国でいう「上巳」の頃は季節の変わり目で、災いをもたらす邪気が入りやすいといわれていました。そこで災いを人形に移し、その人形を川に流すことで禊ぎをしていたのです。

平安時代の日本ではまさにこの中国から伝わったままの姿でひな祭りが行われていました。それが今に伝わる宮中行事の『曲水の宴』でもあります。

それでは平安時代にひな祭りが始まったきっかけを紹介します。

昔の日本の文化や歴史は中国から伝わったものがとても多かったのですが、このひな祭りも古代中国から伝わってきた行事です。もともとひな祭りは女の子の行事ではなく、春を祝い、無病息災を願う厄祓いの行事だったのです。

中国ではひな祭りのことを『上巳節(じょうしせつ)』と呼んでいました。「上巳」は旧暦の三月の最初の「巳の日」という意味です。ここから三月三日にこの行事を行うしきたりになったのです。

中国でいう「上巳」の頃は季節の変わり目で、災いをもたらす邪気が入りやすいといわれていました。そこで災いを人形に移し、その人形を川に流すことで禊ぎをしていたのです。

平安時代の日本ではまさにこの中国から伝わったままの姿でひな祭りが行われていました。それが今に伝わる宮中行事の『曲水の宴』でもあります。

白酒とひな祭りのルーツは曲水の宴にあった

中国の「上巳節」が日本に伝わるとその名は、「曲水の宴」と変わります。ところで、日本のひな祭りのルーツとも言われる曲水の宴とはいったいどのような行事だったのでしょうか。

中国では人形を川や海に流していましたが、日本では宮中の庭園の曲水に沿って並び、上流から流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに和歌を詠み、流れてきた盃を取りお酒を飲み、盃を次の人へ流すというなんとも風流な遊びに変わっていました。

それと同時に、この盃がひな祭りの白酒を飲むという事に繋がっていった可能性が高いです。

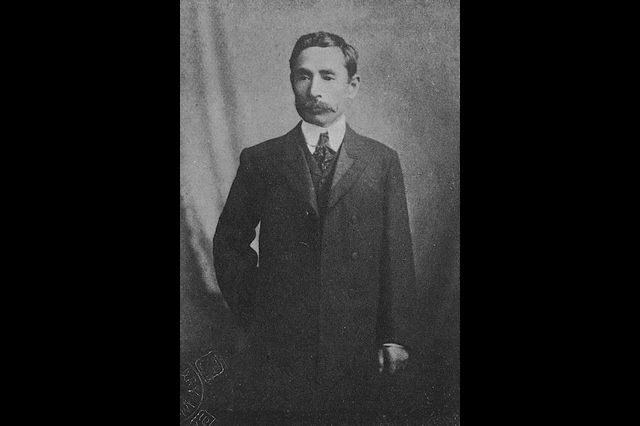

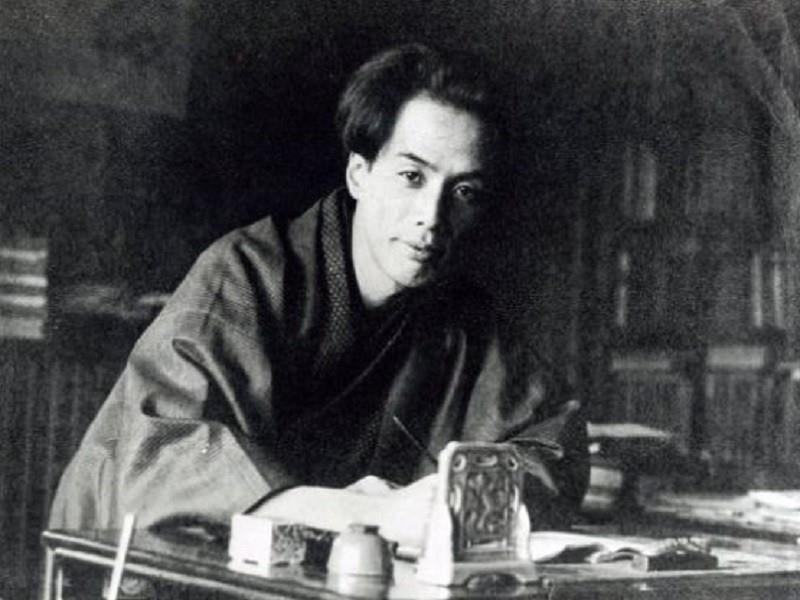

曲水の宴の様子を詠んだ正岡子規の俳句があります。

「曲水の詩や盃に遅れたる」(正岡子規/俳句稿)

正岡子規の俳句は昔の歴史あるものが登場することがえも多く、歴史を辿る参考にもなる興味深い俳句を数多く詠んでいます。正岡子規という人物が日本の歴史に精通していたことが俳句から見てとれます。

中国では人形を川や海に流していましたが、日本では宮中の庭園の曲水に沿って並び、上流から流れてくる盃が自分の前を通り過ぎるまでに和歌を詠み、流れてきた盃を取りお酒を飲み、盃を次の人へ流すというなんとも風流な遊びに変わっていました。

それと同時に、この盃がひな祭りの白酒を飲むという事に繋がっていった可能性が高いです。

曲水の宴の様子を詠んだ正岡子規の俳句があります。

「曲水の詩や盃に遅れたる」(正岡子規/俳句稿)

正岡子規の俳句は昔の歴史あるものが登場することがえも多く、歴史を辿る参考にもなる興味深い俳句を数多く詠んでいます。正岡子規という人物が日本の歴史に精通していたことが俳句から見てとれます。

女の子の行事になったのはいつから

ひな祭りは古代中国から伝わったということは分かりましたが、盃を曲水に流し和歌を詠むという宮中行事が、いったいいつから女の子の特別な行事になったのでしょうか。

それもまた曲水の宴が宮中行事だった事に繋がっていました。

宮中には天皇が住み、多くの側近や貴族たちが出入りをしていました。その天皇や貴族の子供たちが紙で人形を作り遊ぶことが宮中では盛んな遊びになっていたようで、単純にこれがきっかけだったのです。

そして、人形は小さく可愛らしいもの=雛人形と呼ばれ、雛遊びが中国の上巳節に結びつき、今のひな祭りに人形を飾るという事に繋がっていったのです。 その時も人形に邪気を移し、健やかに成長できるようにという願いを込めた行事だったです。

形は違えど願うことは中国から伝わったまま変わらなかったということです。

また三月には桃の花が咲くことで、桃の木には邪気を祓うパワーがあります。そこから『桃の節句』と呼ばれるようになりました。

それもまた曲水の宴が宮中行事だった事に繋がっていました。

宮中には天皇が住み、多くの側近や貴族たちが出入りをしていました。その天皇や貴族の子供たちが紙で人形を作り遊ぶことが宮中では盛んな遊びになっていたようで、単純にこれがきっかけだったのです。

そして、人形は小さく可愛らしいもの=雛人形と呼ばれ、雛遊びが中国の上巳節に結びつき、今のひな祭りに人形を飾るという事に繋がっていったのです。 その時も人形に邪気を移し、健やかに成長できるようにという願いを込めた行事だったです。

形は違えど願うことは中国から伝わったまま変わらなかったということです。

また三月には桃の花が咲くことで、桃の木には邪気を祓うパワーがあります。そこから『桃の節句』と呼ばれるようになりました。

白酒はひな祭りだけではなくおめでたい時に飲むもの

白酒は平安時代の曲水の宴に飲まれたことがきっかけで今ではひな祭りに飲まれるようになりました。ところが白酒はひな祭りの節句に飲まれるだけでなく、他の宮中行事でも飲まれていたのです。それは今も行われる十一月の宮中行事・新嘗祭です。

十一月二十三日頃に開かれた新嘗祭は、その年の収穫物に感謝をするためのお祭りとして国を挙げて盛大に祝うおめでたい行事です。

新嘗祭を祝う天皇が詠んだ和歌に白酒が登場しています。

「元柏(もとがしわ)白酒(しろき)黒酒(くろき)を打ちそそぎ 新嘗まつる あかつきの空」(桜町天皇/万葉集)

古い柏の葉に白酒や黒酒を注いで新嘗祭をあかつきの空を見ながら祝った。

この日は宮中が収穫の喜びをこの新嘗祭という形で祝うとてもおめでたい日です。白酒とはこのようにおめでたい時にも飲まれていました。その他の宮中行事でも同じように白酒は飲まれていたと想像できる一句です。

平安時代から今でも変わらず京都では三月三日の宮中行事として平安神宮で曲水の宴が催されます。その年の収穫に感謝をする新嘗祭も十一月二十三日に宮中を始め、全国の神社で五穀豊穣を神に感謝するというお祭りが今でも昔と同じように開催されています。そこには白酒を始めとしたお酒が振る舞われ、昔と同じように祝っているのです。

時代が変わっても日本人の心は昔のまま変わっていません。ひな祭りの印象が強い「白酒」ですが、昔と同じようにおめでたい時に飲むお酒として今後も変わらず伝わっていくことでしょう。

十一月二十三日頃に開かれた新嘗祭は、その年の収穫物に感謝をするためのお祭りとして国を挙げて盛大に祝うおめでたい行事です。

新嘗祭を祝う天皇が詠んだ和歌に白酒が登場しています。

「元柏(もとがしわ)白酒(しろき)黒酒(くろき)を打ちそそぎ 新嘗まつる あかつきの空」(桜町天皇/万葉集)

古い柏の葉に白酒や黒酒を注いで新嘗祭をあかつきの空を見ながら祝った。

この日は宮中が収穫の喜びをこの新嘗祭という形で祝うとてもおめでたい日です。白酒とはこのようにおめでたい時にも飲まれていました。その他の宮中行事でも同じように白酒は飲まれていたと想像できる一句です。

平安時代から今でも変わらず京都では三月三日の宮中行事として平安神宮で曲水の宴が催されます。その年の収穫に感謝をする新嘗祭も十一月二十三日に宮中を始め、全国の神社で五穀豊穣を神に感謝するというお祭りが今でも昔と同じように開催されています。そこには白酒を始めとしたお酒が振る舞われ、昔と同じように祝っているのです。

時代が変わっても日本人の心は昔のまま変わっていません。ひな祭りの印象が強い「白酒」ですが、昔と同じようにおめでたい時に飲むお酒として今後も変わらず伝わっていくことでしょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)