春雨には人生の奥深さを織りまぜてみたい

関連キーワード

空から降る雨には幾つもの種類があるということはご存知ですか。

五月雨、春雨、時雨…。同じ雨でもそれぞれに特徴があります。ここでは、春の季語でもある『春雨』はどのような雨なのかをご紹介します。

五月雨、春雨、時雨…。同じ雨でもそれぞれに特徴があります。ここでは、春の季語でもある『春雨』はどのような雨なのかをご紹介します。

春雨は生命の源

春雨は雨の粒が細かく柔らかい雨という特徴があります。冬の終わりを告げる二月の初めに降る暖かな雨です。

生命の目覚めを助ける雨、新しい生命を生み出す雨とも言われ、一雨降るごとに木の芽や花の芽がふくらみ、生命が動き始めるのです。そんな生命力に満ちあふれた雨が春雨です。

ところが時代が違うと春雨にも様々なイメージがあることがわかります。良いイメージばかりではありません。遠い昔の人々にとって春雨とはどのようなイメージだったのでしょうか。

生命の目覚めを助ける雨、新しい生命を生み出す雨とも言われ、一雨降るごとに木の芽や花の芽がふくらみ、生命が動き始めるのです。そんな生命力に満ちあふれた雨が春雨です。

ところが時代が違うと春雨にも様々なイメージがあることがわかります。良いイメージばかりではありません。遠い昔の人々にとって春雨とはどのようなイメージだったのでしょうか。

桜の花びらを散らしてしまう春雨

今では生命の成長を促す雨として歓迎されている春雨も時代をさかのぼると、桜の花びらを散らす雨でしかなかったのです。

平安時代の歌人で六歌仙の一人でもあった、大国黒主(おおくにのくろぬし)の和歌を見るとそのことがわかります。

『春雨の ふるは涙かさくら花 ちるををしまぬ 人しなければ』(大伴黒主/古今和歌集)

さくらの花が散るのを惜しまない人はいない、春雨が降るとさくらの花が落ちてしまう。さくらの花が散って悲しむ人々の涙が春雨という雨になったのだろうか。

この時代、有名な歌人を始め多くの歌には、「桜の花」とそれを散らす「雨」がセットとして登場しています。

『どうか雨よ、これ以上桜の花を散らさないでおくれ』という歌が多く、雨はまるで歓迎されていなかったかのように書かれています。

平安時代には、桜が散る頃に「春雨」が降り、今とは少し時間軸が異なりますので、この時代は二月の始めではなくもう少し遅い時期に春雨が降っていたことになります。

今でも桜を愛する人々にとって風や雨はあまり歓迎されていません。桜の花を散らす春雨があまり好まれていなかったというのは仕方のないことなのかもしれません。ここから分かることは、昔も今も桜は変わらず人々に愛されているという証だったということです。

平安時代の歌人で六歌仙の一人でもあった、大国黒主(おおくにのくろぬし)の和歌を見るとそのことがわかります。

『春雨の ふるは涙かさくら花 ちるををしまぬ 人しなければ』(大伴黒主/古今和歌集)

さくらの花が散るのを惜しまない人はいない、春雨が降るとさくらの花が落ちてしまう。さくらの花が散って悲しむ人々の涙が春雨という雨になったのだろうか。

この時代、有名な歌人を始め多くの歌には、「桜の花」とそれを散らす「雨」がセットとして登場しています。

『どうか雨よ、これ以上桜の花を散らさないでおくれ』という歌が多く、雨はまるで歓迎されていなかったかのように書かれています。

平安時代には、桜が散る頃に「春雨」が降り、今とは少し時間軸が異なりますので、この時代は二月の始めではなくもう少し遅い時期に春雨が降っていたことになります。

今でも桜を愛する人々にとって風や雨はあまり歓迎されていません。桜の花を散らす春雨があまり好まれていなかったというのは仕方のないことなのかもしれません。ここから分かることは、昔も今も桜は変わらず人々に愛されているという証だったということです。

むなしさには雨が似合う

雨に込める思いは人それぞれです。女性歌人の歌には、「むなしさ」と「雨」をかけ合わせ和歌が詠まれています。

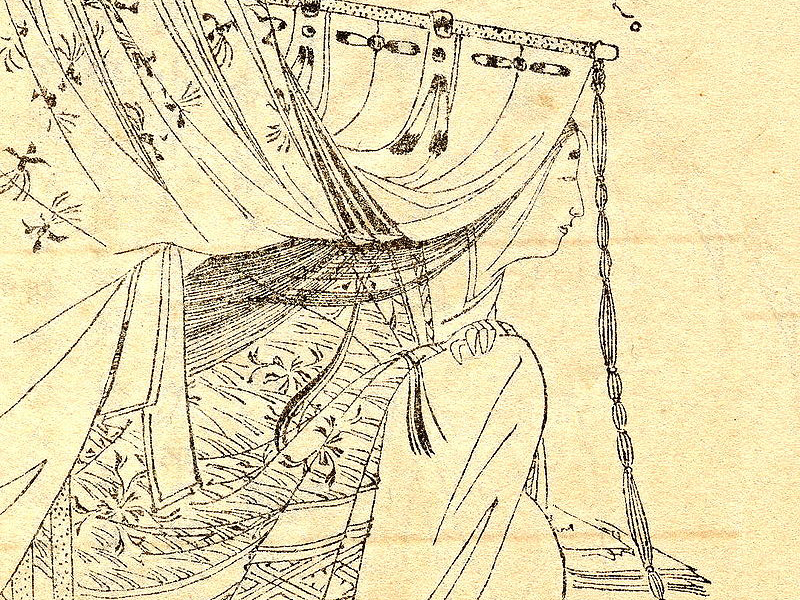

美しい時は短いと嘆きながら晩年をむなしく過ごし、そこに長く降る終わりが見えない雨を重ね合わせています。雨と自分の人生を重ねる女性ならではの和歌。小野小町の有名な和歌もそのひとつです。

『花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる 眺めせしまに』(小野小町/古今集)

小野小町が絶世の美女と言われていたのは有名な話です。クレオパトラ、楊貴妃に並ぶといわれるほど美しい女性だったのです。

美しい女性が故の和歌だと言えるでしょう。自身の衰えゆく容姿に耐えられるはずもなくこんな歌を詠んだのです。

この歌の中の『花の色』というのは『桜の花の色』を指します。小野小町が言わんとした事は、『桜の花』の中には、『若さ、美貌』という言葉が隠されており、桜の美しさと若さ、美貌は同じこと。若さは短く物思いにふけっているあいだにもむなしく色あせてしまう。というなんとも寂しい和歌なのです。

『ながめせしまに』のながめには「眺め」と「長雨」をかけています。たくさんの掛け言葉を巧みに使い、容姿だけではなく聡明な女性だったことが分かります。言葉遊びをふんだんに盛り込み寂しさだけでは終わらせない小野小町のユーモアも伝わってくる一句です。

小町が表現しているように、『むなしく時が経っていく』という歌にはやはり雨がとてもよく似合います。雨を登場させるだけでそのむなしさ、寂しさ、憂鬱までもが一気に伝ってくるからです。

絶世の美女と言われた小野小町は年老いていく自分自身を見つめ、むなしいと感じたのでしょう。美しいがゆえの発想です。

女性といえば後白河天皇の皇女であった式子内親王(しょくしないしんのう)もまた、「春雨」に自身の人生を重ね合わせています。

『花は散り その色となく ながむれば むなしき空に 春雨ぞ降る』(式子内親王(しょくしないしんのう)/新古今集)

桜の花が散ってしまい、とりわけ眺めるものもなくぼんやりとしていると、むなしい空に春雨が降ってきた。

花が散り何もなくなった風景と、色もなくぼんやりと何もない時を虚しく過ごしていた自分自身の今をかけ合わせています。その時、天からは春雨が降っていた。

やはり小野小町同様、「虚しく過ごす時」に「雨」を重ね合わせています。式子内親王のその後の人生に何か変化があったのかということがとても気になる和歌です。

むなしい時を過ごすにはやはり雨を織りまぜるのが効果的です。「雨」という言葉には虚しさを引き立てる要素がたくさん詰まっているということです。

美しい時は短いと嘆きながら晩年をむなしく過ごし、そこに長く降る終わりが見えない雨を重ね合わせています。雨と自分の人生を重ねる女性ならではの和歌。小野小町の有名な和歌もそのひとつです。

『花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる 眺めせしまに』(小野小町/古今集)

小野小町が絶世の美女と言われていたのは有名な話です。クレオパトラ、楊貴妃に並ぶといわれるほど美しい女性だったのです。

美しい女性が故の和歌だと言えるでしょう。自身の衰えゆく容姿に耐えられるはずもなくこんな歌を詠んだのです。

この歌の中の『花の色』というのは『桜の花の色』を指します。小野小町が言わんとした事は、『桜の花』の中には、『若さ、美貌』という言葉が隠されており、桜の美しさと若さ、美貌は同じこと。若さは短く物思いにふけっているあいだにもむなしく色あせてしまう。というなんとも寂しい和歌なのです。

『ながめせしまに』のながめには「眺め」と「長雨」をかけています。たくさんの掛け言葉を巧みに使い、容姿だけではなく聡明な女性だったことが分かります。言葉遊びをふんだんに盛り込み寂しさだけでは終わらせない小野小町のユーモアも伝わってくる一句です。

小町が表現しているように、『むなしく時が経っていく』という歌にはやはり雨がとてもよく似合います。雨を登場させるだけでそのむなしさ、寂しさ、憂鬱までもが一気に伝ってくるからです。

絶世の美女と言われた小野小町は年老いていく自分自身を見つめ、むなしいと感じたのでしょう。美しいがゆえの発想です。

女性といえば後白河天皇の皇女であった式子内親王(しょくしないしんのう)もまた、「春雨」に自身の人生を重ね合わせています。

『花は散り その色となく ながむれば むなしき空に 春雨ぞ降る』(式子内親王(しょくしないしんのう)/新古今集)

桜の花が散ってしまい、とりわけ眺めるものもなくぼんやりとしていると、むなしい空に春雨が降ってきた。

花が散り何もなくなった風景と、色もなくぼんやりと何もない時を虚しく過ごしていた自分自身の今をかけ合わせています。その時、天からは春雨が降っていた。

やはり小野小町同様、「虚しく過ごす時」に「雨」を重ね合わせています。式子内親王のその後の人生に何か変化があったのかということがとても気になる和歌です。

むなしい時を過ごすにはやはり雨を織りまぜるのが効果的です。「雨」という言葉には虚しさを引き立てる要素がたくさん詰まっているということです。

平安時代でも春雨をありがたく感じた歌人がいた

これまで平安時代の和歌の「春雨」には、良いイメージがありませんでした。

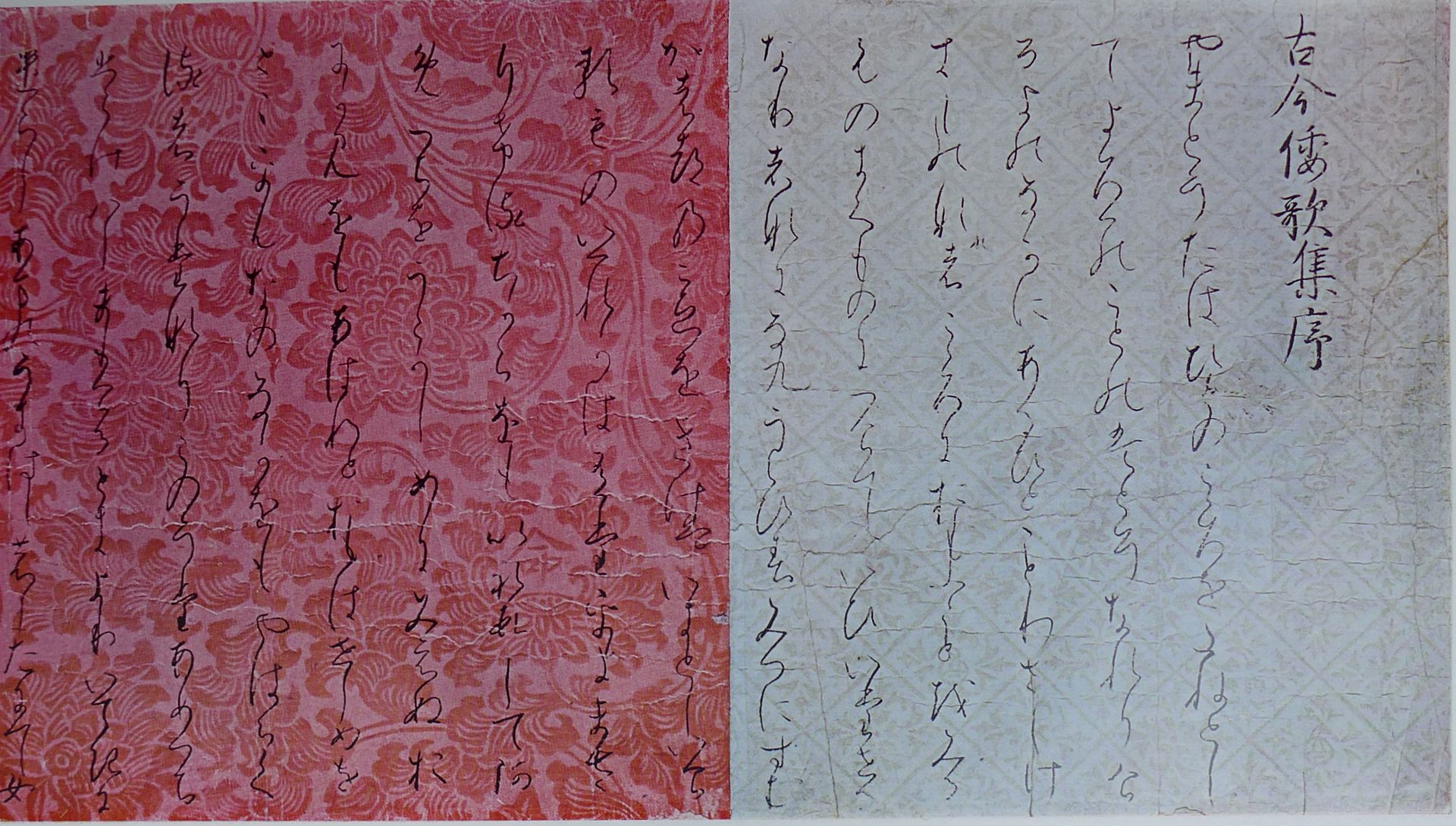

ところが、春雨を「生命の成長を助ける雨」と詠んだ歌人がいます。それが土佐日記で有名な紀貫之です。

『わが背子が 衣はるさめ ふるごとに 野辺のみどりぞ 色まさりける』(紀貫之/古今和歌集)

私の旦那様の衣が張る春雨が降ると、野辺の草木の緑がだんだんに濃くなっていくことよ。

紀貫之は男性歌人ですが、女性を装い執筆した土佐日記、女性の象徴だった仮名文字を作ったようにこの歌もまた女性の感性で歌が詠まれています。

この歌には、春雨が降ったことにより大地や自然の色が濃くなっていくという自然の生命力を感じます。

花や自然を愛した紀貫之らしい和歌です。

自然をより美しく和歌に織り込む紀貫之の「春雨」に対するイメージは、寂しいものでも虚しいものでもなく美しい自然として考えていたのでしょう。

同じ春雨という春の季語にも感じるイメージは人それぞれです。雨をマイナスと捉えるか、プラスと捉えるかで歌の世界が大きく変わるから面白いのです。

式子内親王が虚しいと感じ、紀貫之が、生ある自然と感じたように江戸時代の俳諧人も春雨という言葉にいくつもの違ったイメージを抱いたことでしょう。時代が違えど言葉は変わらない春雨のイメージを、次は江戸時代で見てみましょう。

ところが、春雨を「生命の成長を助ける雨」と詠んだ歌人がいます。それが土佐日記で有名な紀貫之です。

『わが背子が 衣はるさめ ふるごとに 野辺のみどりぞ 色まさりける』(紀貫之/古今和歌集)

私の旦那様の衣が張る春雨が降ると、野辺の草木の緑がだんだんに濃くなっていくことよ。

紀貫之は男性歌人ですが、女性を装い執筆した土佐日記、女性の象徴だった仮名文字を作ったようにこの歌もまた女性の感性で歌が詠まれています。

この歌には、春雨が降ったことにより大地や自然の色が濃くなっていくという自然の生命力を感じます。

花や自然を愛した紀貫之らしい和歌です。

自然をより美しく和歌に織り込む紀貫之の「春雨」に対するイメージは、寂しいものでも虚しいものでもなく美しい自然として考えていたのでしょう。

同じ春雨という春の季語にも感じるイメージは人それぞれです。雨をマイナスと捉えるか、プラスと捉えるかで歌の世界が大きく変わるから面白いのです。

式子内親王が虚しいと感じ、紀貫之が、生ある自然と感じたように江戸時代の俳諧人も春雨という言葉にいくつもの違ったイメージを抱いたことでしょう。時代が違えど言葉は変わらない春雨のイメージを、次は江戸時代で見てみましょう。

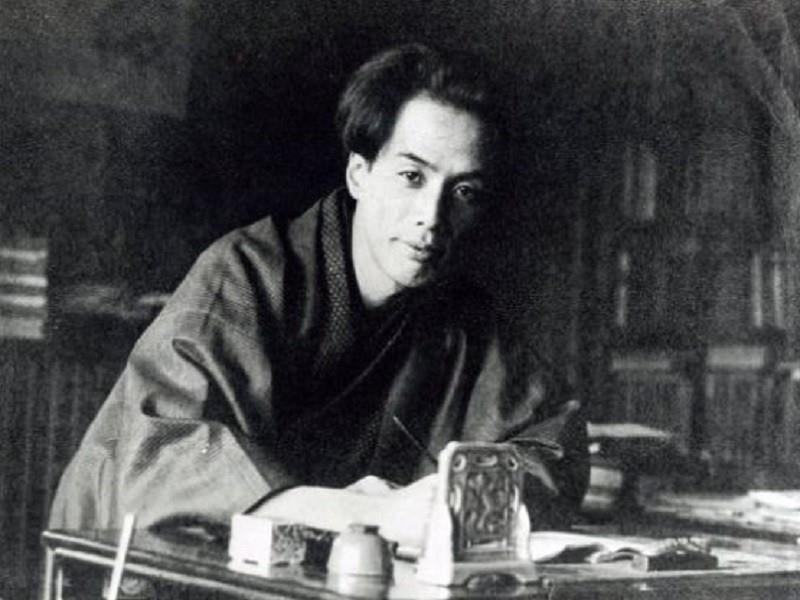

江戸時代の俳諧人の春雨という季語

江戸時代の俳諧では平安時代とは少し違い、春雨には自然をかけ合わせていることが多くなります。

江戸時代を代表する俳諧人の春雨の表現を見てみましょう。

『春雨や 蓬をのばす 草の道』 (松尾芭蕉/草の道)

『春雨の 中を流るゝ 大河かな』(与謝蕪村/蕪村遺稿)

『春雨や 膳の際迄 茶の木原』 (小林一茶/文化句帖)

『春雨の 中におぼろの 清水哉』(与謝蕪村/蕪村句集)

『春雨の 木下につたふ 清水かな』(松尾芭蕉/笈の小文)

『春雨の めぐみにもれぬ 草葉哉』(小林一茶/文化句帖)

どの表現も春雨の季語には、生命力あふれる自然との共存が描かれています。

この時代になると春雨は草花や蓬を成長させるプラスのイメージしかありません。

同じ言葉も時代によって良いイメージにも悪いイメージにもなり得るということです。

時代の移り変わりや人それぞれの感じ方によって『春雨』のイメージは大きく変わっていくのです。「春雨」とは、人それぞれにそれぞれの思いを乗せて使える季語。

せつなさ、虚しさを春雨という言葉に掛け合わせるのか、春雨に恋心をのせてみるのか。はたまた生命の大切さを織りまぜてみるのかは、実は歌を詠む人のこころ一つなのです。

「春雨」は春の季語です。春らしく春雨を詠むのもよし。平安歌人のように自分の人生そのものを掛け合わせてみるのもよし。

何をかけ合わせても、たいていのことでは驚かない「春雨」の季語だからこそ遊び心を添えて俳句を作ることがおすすめです。

江戸時代を代表する俳諧人の春雨の表現を見てみましょう。

『春雨や 蓬をのばす 草の道』 (松尾芭蕉/草の道)

『春雨の 中を流るゝ 大河かな』(与謝蕪村/蕪村遺稿)

『春雨や 膳の際迄 茶の木原』 (小林一茶/文化句帖)

『春雨の 中におぼろの 清水哉』(与謝蕪村/蕪村句集)

『春雨の 木下につたふ 清水かな』(松尾芭蕉/笈の小文)

『春雨の めぐみにもれぬ 草葉哉』(小林一茶/文化句帖)

どの表現も春雨の季語には、生命力あふれる自然との共存が描かれています。

この時代になると春雨は草花や蓬を成長させるプラスのイメージしかありません。

同じ言葉も時代によって良いイメージにも悪いイメージにもなり得るということです。

時代の移り変わりや人それぞれの感じ方によって『春雨』のイメージは大きく変わっていくのです。「春雨」とは、人それぞれにそれぞれの思いを乗せて使える季語。

せつなさ、虚しさを春雨という言葉に掛け合わせるのか、春雨に恋心をのせてみるのか。はたまた生命の大切さを織りまぜてみるのかは、実は歌を詠む人のこころ一つなのです。

「春雨」は春の季語です。春らしく春雨を詠むのもよし。平安歌人のように自分の人生そのものを掛け合わせてみるのもよし。

何をかけ合わせても、たいていのことでは驚かない「春雨」の季語だからこそ遊び心を添えて俳句を作ることがおすすめです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)