そうだったんだ! サムライと刀の時代に終わりを告げた「戊辰戦争」勃発の真実

関連キーワード

時は幕末。国内史上最大規模の内乱と言われる「戊辰戦争」が勃発しました。海外からの外圧、諸藩の思惑、近代化の波・・・さまざまな要因が悲しく入り混じって、歯止めの効かなくなってしまった痛ましい戦争でした。それでは、戊辰戦争について詳しく見ていくことにしましょう。

戊辰戦争の流れと時代背景

戊辰戦争は、1868年1月の『鳥羽・伏見の戦い』を契機とした、明治新政府軍と旧徳川幕府軍との戦いです。

1853年、浦賀沖にペリー率いる黒船が到着して以降、幕府の権威は下降の一途をたどりはじめます。旧態然とした幕府のあり方が問われ、実際に外国からの脅威を目の当たりに感じる西側の地方ではやがて、幕府を倒して新しい政治体制を作り外国に対抗していこう、という機運が高まってきました。近代式の戦い方を知る西からの勢力は次第に江戸に迫り、徳川家存亡の危機や江戸城総攻撃を避けるため、1867年10月、15代将軍徳川慶喜によって政治の権利を朝廷に返上するという「大政奉還」が行われました。やがて「王政復古の大号令」「江戸城無血開城」と歴史上でも大きな出来事が相次ぎます。こうして長く続いた江戸幕府はついに滅びてしまいます。しかし、それを不服とした幕府側の藩は徹底抗戦の構えを見せます。

徳川慶喜に対して新政府が行った将軍職を解き納めていた土地を没収した「辞官納地」の処遇は、旧幕臣や会津・桑名などの藩を激怒させました。一度大阪に引き上げ、兵を率い再び京を目指した徳川慶喜を、新政府軍が迎え撃った「鳥羽・伏見の戦い」が起こります。しかし新政府軍が掲げる正規軍であることを示す「錦の御旗」の前に、幕府軍は敗戦、薩長の起こしたクーデターが「正義」に変わった瞬間でした。

すでに戦意のない慶喜は江戸へ引き上げ恭順の意を示し、これがやがて「江戸城無血開城」へと続いていくのです。しかし、会津藩を始めとする東北諸藩は、奥羽越列藩同盟を組み武装を解かず反抗する姿勢を見せます。そして、抗戦すべきとする旧幕臣たちは北を目指しました。

ここで、戊辰戦争の流れを時系列にそって見ていきましょう。

・1868年1月・・・鳥羽・伏見の戦い(戊辰戦争開始)

・1868年5月・・・上野戦争

・1868年5~7月・・・長岡城の戦い

・1868年8~9月・・・会津戦争

・1869年5月・・・函館戦争(戊辰戦争終結)

1853年、浦賀沖にペリー率いる黒船が到着して以降、幕府の権威は下降の一途をたどりはじめます。旧態然とした幕府のあり方が問われ、実際に外国からの脅威を目の当たりに感じる西側の地方ではやがて、幕府を倒して新しい政治体制を作り外国に対抗していこう、という機運が高まってきました。近代式の戦い方を知る西からの勢力は次第に江戸に迫り、徳川家存亡の危機や江戸城総攻撃を避けるため、1867年10月、15代将軍徳川慶喜によって政治の権利を朝廷に返上するという「大政奉還」が行われました。やがて「王政復古の大号令」「江戸城無血開城」と歴史上でも大きな出来事が相次ぎます。こうして長く続いた江戸幕府はついに滅びてしまいます。しかし、それを不服とした幕府側の藩は徹底抗戦の構えを見せます。

徳川慶喜に対して新政府が行った将軍職を解き納めていた土地を没収した「辞官納地」の処遇は、旧幕臣や会津・桑名などの藩を激怒させました。一度大阪に引き上げ、兵を率い再び京を目指した徳川慶喜を、新政府軍が迎え撃った「鳥羽・伏見の戦い」が起こります。しかし新政府軍が掲げる正規軍であることを示す「錦の御旗」の前に、幕府軍は敗戦、薩長の起こしたクーデターが「正義」に変わった瞬間でした。

すでに戦意のない慶喜は江戸へ引き上げ恭順の意を示し、これがやがて「江戸城無血開城」へと続いていくのです。しかし、会津藩を始めとする東北諸藩は、奥羽越列藩同盟を組み武装を解かず反抗する姿勢を見せます。そして、抗戦すべきとする旧幕臣たちは北を目指しました。

ここで、戊辰戦争の流れを時系列にそって見ていきましょう。

・1868年1月・・・鳥羽・伏見の戦い(戊辰戦争開始)

・1868年5月・・・上野戦争

・1868年5~7月・・・長岡城の戦い

・1868年8~9月・・・会津戦争

・1869年5月・・・函館戦争(戊辰戦争終結)

近代化が生んだ「徹底的な戦争」

一連の戊辰戦争では、長岡と会津の戦いが激しいものでした。とくに薩長とは幕府内でも長年確執のあった会津との戦いは苛烈を極めています。「徳川憎し」で攻めてくる新政府軍に対し、家臣だけではなく、農民たちや女性・子どもまでが戦いに参加。敵に捕まり辱めをうける前に潔く死のう、そんな女性たちも多く、15歳~17歳までの子ども達によって編成された白虎隊の集団自決という悲劇も生みました。

一方北海道の蝦夷に向かった、榎本武明・大鳥圭介率いる旧幕府軍は函館五稜郭を占拠し、戦いの準備を始めます。薩長の動きがまだクーデターだった時期、会津藩の庇護のもと今日の治安維持に努めた新選組もこの地函館にいました。指揮を執るのは、新政府軍に捕まり斬首に処された局長近藤勇に代わり副長であった土方歳三です。榎本武明らは。ここに明治政府とは違う、新政府を樹立し蝦夷を治めていこう、という動きもみられましたが、それを許すはずもない明治政府の軍は海を越えてやってきました。二股口や函館湾での激しい戦いを経て、一本木関門で土方歳三が戦死、五稜郭にいた榎本武明の降伏をもって、戊辰戦争は終わりを告げました。勃発から1年と数カ月、多くの血を流した激しい戦争でした。

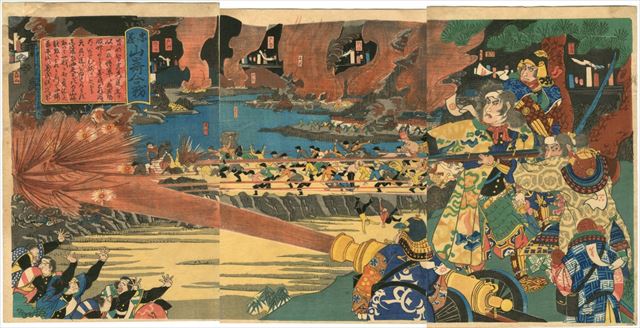

戦国の時代から主戦力だった刀や槍ではなく、新政府軍は銃を使用した戦い方を採用していました。大砲や連射の可能なガトリング砲などを駆使し、近代戦へと持ち込んでいったのです。その分戦いは厳しく、徹底的でした。

一方北海道の蝦夷に向かった、榎本武明・大鳥圭介率いる旧幕府軍は函館五稜郭を占拠し、戦いの準備を始めます。薩長の動きがまだクーデターだった時期、会津藩の庇護のもと今日の治安維持に努めた新選組もこの地函館にいました。指揮を執るのは、新政府軍に捕まり斬首に処された局長近藤勇に代わり副長であった土方歳三です。榎本武明らは。ここに明治政府とは違う、新政府を樹立し蝦夷を治めていこう、という動きもみられましたが、それを許すはずもない明治政府の軍は海を越えてやってきました。二股口や函館湾での激しい戦いを経て、一本木関門で土方歳三が戦死、五稜郭にいた榎本武明の降伏をもって、戊辰戦争は終わりを告げました。勃発から1年と数カ月、多くの血を流した激しい戦争でした。

戦国の時代から主戦力だった刀や槍ではなく、新政府軍は銃を使用した戦い方を採用していました。大砲や連射の可能なガトリング砲などを駆使し、近代戦へと持ち込んでいったのです。その分戦いは厳しく、徹底的でした。

戦いの後で~それぞれの目線~

薩長の働きは、江戸幕府の統治下ではクーデターにすぎませんでしたが、幕府瓦解のあとは「正義」となりました。そして旧幕府軍は「朝廷の敵」となり正規軍ではない「賊軍」となりました。サムライと刀の時代はここに終わり告げます。

戊辰戦争終結直後は、賊軍であるとして旧幕府軍側の戦死者は弔うことが憚られたこともあったそうです。

戊辰戦争が終結してからの日本は、生活が一気に近代化、西洋化していきます。「富国強兵」を掲げる明治政府のもと、国力を高めヨーロッパなどの諸外国と対等の立場になることを目標としました。このことはやがて、日清・日露戦争へと続く日本を好戦的な帝国主義国家に向かわせしまうのでした。

力と力がぶつかったこの悲しい戦争の記憶を、後世に活かすにはどうしたらよいのでしょうか。戊辰戦争をただの歴史年表の1つとしてではなく、そこからなんらかの意味をくみ取ることができたのなら。これは私たち現代人に課せられた使命の一つかもしれません。

戊辰戦争終結直後は、賊軍であるとして旧幕府軍側の戦死者は弔うことが憚られたこともあったそうです。

戊辰戦争が終結してからの日本は、生活が一気に近代化、西洋化していきます。「富国強兵」を掲げる明治政府のもと、国力を高めヨーロッパなどの諸外国と対等の立場になることを目標としました。このことはやがて、日清・日露戦争へと続く日本を好戦的な帝国主義国家に向かわせしまうのでした。

力と力がぶつかったこの悲しい戦争の記憶を、後世に活かすにはどうしたらよいのでしょうか。戊辰戦争をただの歴史年表の1つとしてではなく、そこからなんらかの意味をくみ取ることができたのなら。これは私たち現代人に課せられた使命の一つかもしれません。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)