杉田玄白はオランダ語が分からないのにどうやって『解体新書』を翻訳したのか。

関連キーワード

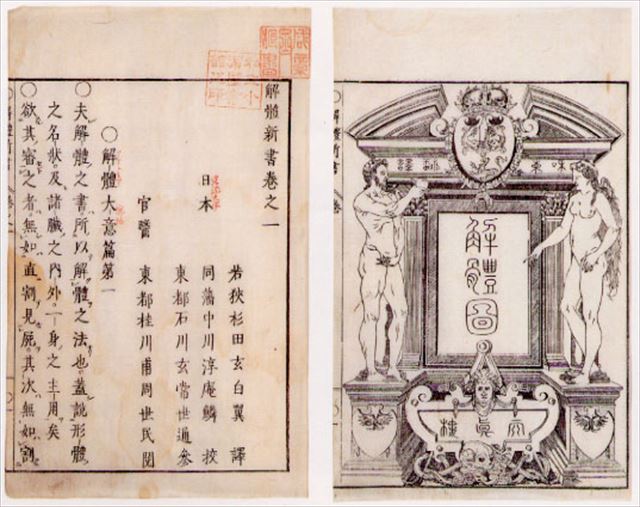

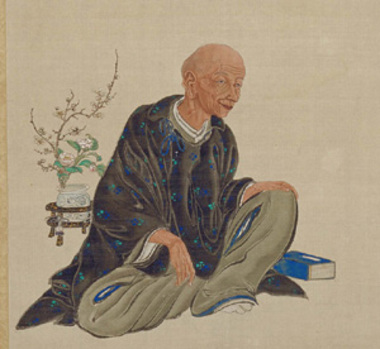

江戸時代の蘭学者だった杉田玄白は、オランダ語の解剖学書『ターヘル・アナトミア』の翻訳者としてもその名を知られています。『解体新書』という邦題で出版に至るまでの険しい道のりは、回顧録である『蘭学事始』に詳述されており、ご存知の方も多いでしょう。

杉田玄白の幼い頃を語る資料は多くありません。そのわずかな資料と『蘭学事始』をひも解いてゆくと、玄白が意外とせっかちな性格だったことが分かります。そして解体新書が世に出たのは、彼のその性格が功を奏したのではないかと思いたくなるのです。

「チャンネル登録」お願いします!趣味時間のYoutubeチャンネルが出来ました!

杉田玄白の幼い頃を語る資料は多くありません。そのわずかな資料と『蘭学事始』をひも解いてゆくと、玄白が意外とせっかちな性格だったことが分かります。そして解体新書が世に出たのは、彼のその性格が功を奏したのではないかと思いたくなるのです。

勉強熱心ではなかった幼少時代

杉田玄白が生まれたのは1733年(享保17年)。父親は小浜藩(現在の福岡県西部)の医師で、玄白は江戸牛込矢来町(現在の新宿区矢来町)の藩の下屋敷で誕生しました。

幼少期の玄白は勉強があまり好きではなかったようです。家にある医学書をポロポロと拾い読みしても内容がなかなか理解できず、「自分には医師になる才能がない」と思っていました。

玄白には兄が2人いましたが、 ひとりは早逝し、もうひとりは他家へ養子に出されました。必然的に家を継ぐことになった玄白はやっと医師になる決心をします。このときの玄白は10代後半。今でいうと高校生が医学部進学を決めるような感じでしょうか。あれだけの業績を残した人物ですが、スタートは案外平凡だったようです。

玄白は有名な外科医の元へ弟子入りし、毎日10km近い道のりを歩いて通ったと言われています。

幼少期の玄白は勉強があまり好きではなかったようです。家にある医学書をポロポロと拾い読みしても内容がなかなか理解できず、「自分には医師になる才能がない」と思っていました。

玄白には兄が2人いましたが、 ひとりは早逝し、もうひとりは他家へ養子に出されました。必然的に家を継ぐことになった玄白はやっと医師になる決心をします。このときの玄白は10代後半。今でいうと高校生が医学部進学を決めるような感じでしょうか。あれだけの業績を残した人物ですが、スタートは案外平凡だったようです。

玄白は有名な外科医の元へ弟子入りし、毎日10km近い道のりを歩いて通ったと言われています。

オランダ語の習得をあっさり放棄

25歳のときに医師として独立した玄白は、幅広い交友関係を通じて、オランダの学問がいかに優れているかということに気付きはじめます。蘭学書を長崎の通詞(通訳)に翻訳してもらえれば、必ず役に立つはずだと信じていました。しかし当時は、通詞に翻訳を頼むのも容易ではなかったようです。

あるとき玄白は、蘭学仲間である前野良沢とともに通詞のもとを訪ね、オランダ語を教えてほしいと頼みました。しかし、対応した通詞の西善三郎は、2人の申し出をあっけなく退けます。

通詞の家系に育った西は、小さい頃から日常的にオランダ語に接し、長年にわたり毎日オランダ語を使っていました。にもかかわらず、分からない言葉に遭遇するのは日常茶飯事。外国語を学ぶとはそれだけ大変なことであり、「あなた方がオランダ語を習得するのはとても無理」と、けんもほろろ。

これを聞いた玄白は、あっさりオランダ語をあきらめます。時間をかけてコツコツ続けなければならない語学は、自分には性に合わないと思ったようです。

あるとき玄白は、蘭学仲間である前野良沢とともに通詞のもとを訪ね、オランダ語を教えてほしいと頼みました。しかし、対応した通詞の西善三郎は、2人の申し出をあっけなく退けます。

通詞の家系に育った西は、小さい頃から日常的にオランダ語に接し、長年にわたり毎日オランダ語を使っていました。にもかかわらず、分からない言葉に遭遇するのは日常茶飯事。外国語を学ぶとはそれだけ大変なことであり、「あなた方がオランダ語を習得するのはとても無理」と、けんもほろろ。

これを聞いた玄白は、あっさりオランダ語をあきらめます。時間をかけてコツコツ続けなければならない語学は、自分には性に合わないと思ったようです。

付いたあだ名は「草葉の陰」

西善三郎に説得され、オランダの習得を何の未練もなくあきらめたはずの玄白。ところが『ターヘル・アナトミア』に出会い、その解剖図の正確さに感銘を受けると、自力でこの本を翻訳したいと思うようになりました。

そしてついに、前野良沢らとともに、『ターヘル・アナトミア』の翻訳に着手します。オランダ語のオの字も知らないなかでの翻訳がどれほど大変だったかは、想像に難くありません。

一日でも早く翻訳を終わらせたいと、玄白は焦りに焦ります。

「人はいつ死ぬかわからない。私はもう若くないし、あちこち調子も悪い。のんびりやっていたら、草葉の陰(あの世)で翻訳の完成を見ることになる」。

こんな風に嘆く玄白は、若い蘭学者から「草葉の陰」というあだ名まで付けられてしまいます。このときの玄白は40歳前後。江戸時代の平均寿命は50歳ぐらいだったそうですから、焦るのも無理はなかったのかも知れません。

そんな努力の甲斐あって、2年もするとほぼひと通りの翻訳が完了したのです。

そしてついに、前野良沢らとともに、『ターヘル・アナトミア』の翻訳に着手します。オランダ語のオの字も知らないなかでの翻訳がどれほど大変だったかは、想像に難くありません。

一日でも早く翻訳を終わらせたいと、玄白は焦りに焦ります。

「人はいつ死ぬかわからない。私はもう若くないし、あちこち調子も悪い。のんびりやっていたら、草葉の陰(あの世)で翻訳の完成を見ることになる」。

こんな風に嘆く玄白は、若い蘭学者から「草葉の陰」というあだ名まで付けられてしまいます。このときの玄白は40歳前後。江戸時代の平均寿命は50歳ぐらいだったそうですから、焦るのも無理はなかったのかも知れません。

そんな努力の甲斐あって、2年もするとほぼひと通りの翻訳が完了したのです。

出版実現のその裏で

単語の解読からはじまった『ターヘル・アナトミア』も、紆余曲折を経て、『解体新書』という邦題でついに出版されることになりました。

しかし『解体新書』の翻訳者のリストに、苦楽を共にした前野良沢の名前はありませんでした。この事実を受けて、玄白と良沢のあいだに何かしらの確執が起こり、出版間近に仲違いしたのではないかという説が浮上します。

実は『ターヘル・アナトミア』の内容のほとんどを訳したのは、前野良沢だと言われています。翻訳作業メンバーのなかで、かろうじてオランダ語を理解していたのは良沢のみだったからです。

通詞の西善三郎に教授を断られたとき、玄白は簡単にオランダ語の習得をあきらめましたが、良沢は逆でした。さらにオランダ語にのめり込んでいったのです。人がやらないことに挑戦していきたいという強い気持ちがあったようです。加えて完璧主義だった良沢は、『解体新書』の自分の翻訳にまったく満足しておらず、中途半端なものを世に出したくないと思っていました。

一方の玄白も、この翻訳が完全ではないことは十分に承知していました。それでも玄白は一日でも早く『解体新書』を世に出そうとしていたので、噂どおり、2人のあいだには出版時期をめぐっての衝突があったのかも知れません。

不完全な状態で出版するのであれば、自分の名前は伏せてほしい。

良沢のこの願いを、玄白は聞き入れました。

こうして『解体新書』は、なんとか日の目を見るに至りました。

しかし『解体新書』の翻訳者のリストに、苦楽を共にした前野良沢の名前はありませんでした。この事実を受けて、玄白と良沢のあいだに何かしらの確執が起こり、出版間近に仲違いしたのではないかという説が浮上します。

実は『ターヘル・アナトミア』の内容のほとんどを訳したのは、前野良沢だと言われています。翻訳作業メンバーのなかで、かろうじてオランダ語を理解していたのは良沢のみだったからです。

通詞の西善三郎に教授を断られたとき、玄白は簡単にオランダ語の習得をあきらめましたが、良沢は逆でした。さらにオランダ語にのめり込んでいったのです。人がやらないことに挑戦していきたいという強い気持ちがあったようです。加えて完璧主義だった良沢は、『解体新書』の自分の翻訳にまったく満足しておらず、中途半端なものを世に出したくないと思っていました。

一方の玄白も、この翻訳が完全ではないことは十分に承知していました。それでも玄白は一日でも早く『解体新書』を世に出そうとしていたので、噂どおり、2人のあいだには出版時期をめぐっての衝突があったのかも知れません。

不完全な状態で出版するのであれば、自分の名前は伏せてほしい。

良沢のこの願いを、玄白は聞き入れました。

こうして『解体新書』は、なんとか日の目を見るに至りました。

玄白はなぜそこまで出版を急いだのか

玄白はなぜ良沢の名前をはずしてまで『解体新書』の早期出版にこだわったのでしょうか。

玄白が『解体新書』の出版にこだわったのは、単なる名誉や出世欲だけではかなったようです。玄白は出版までに10回以上も推敲を重ね、翻訳に関する一切の責任を取る決意をしていました。『解体新書』の各巻の巻頭に「杉田玄白翼 訳」と自分の名前を載せたのは、その覚悟の表れだと言われており、大きな使命感を持って翻訳に取り組んでいたことがうかがわれます。

オランダ語の習得はいともあっさり観念した玄白でしたが、西洋医学の情報収集には誰よりも熱心でした。「実際に役立つ医学」を常に求め、医学に関する正しい知識を少しでも早く、ひとりでも多くの人に知ってほしいという純粋な思いがあったのです。名前の掲載を拒否した前野良沢に対しても、「彼がいなければ、解体新書の出版はありえなかった」と、感謝こそすれ恨むようなことはなかったようです。

前野良沢はというと、『解体新書』が出版されたあとは、ますますオランダ語の勉強に夢中になります。オランダ語に関する本もたくさん書きました。しかし自分が書いたものを出版することはしませんでした。そこはやはり完璧主義の良沢、完全ではないものを人目にさらしたくなかったのでしょう。

こうした良沢の気質をふまえると、玄白が「少しでも早く」とせかしていなければ、『解体新書』が世に出ることはなかったかも知れません。

玄白が『解体新書』の出版にこだわったのは、単なる名誉や出世欲だけではかなったようです。玄白は出版までに10回以上も推敲を重ね、翻訳に関する一切の責任を取る決意をしていました。『解体新書』の各巻の巻頭に「杉田玄白翼 訳」と自分の名前を載せたのは、その覚悟の表れだと言われており、大きな使命感を持って翻訳に取り組んでいたことがうかがわれます。

オランダ語の習得はいともあっさり観念した玄白でしたが、西洋医学の情報収集には誰よりも熱心でした。「実際に役立つ医学」を常に求め、医学に関する正しい知識を少しでも早く、ひとりでも多くの人に知ってほしいという純粋な思いがあったのです。名前の掲載を拒否した前野良沢に対しても、「彼がいなければ、解体新書の出版はありえなかった」と、感謝こそすれ恨むようなことはなかったようです。

前野良沢はというと、『解体新書』が出版されたあとは、ますますオランダ語の勉強に夢中になります。オランダ語に関する本もたくさん書きました。しかし自分が書いたものを出版することはしませんでした。そこはやはり完璧主義の良沢、完全ではないものを人目にさらしたくなかったのでしょう。

こうした良沢の気質をふまえると、玄白が「少しでも早く」とせかしていなければ、『解体新書』が世に出ることはなかったかも知れません。

解体新書〜日本の発展の礎となった書〜

1771年(明和8年)、小塚原にて腑分けが行われました。この腑分けとは、刑死した罪人の体を解剖するものです。

この場に立ち会ったのは、中津藩医・前野良沢、若狭藩医・杉田玄白、中川淳庵でした。彼らは、従来の漢学書にある内臓の記述に疑問をもち、西洋医学書「ターヘルアナトミア」を手にして、実際の臓器を確認したのです。

その結果、「ターヘルアナトミア」の正確な記述に驚きます。そして、3人は医学の発展のため、「ターヘルアナトミア」を翻訳しようと決意したのです。

この場に立ち会ったのは、中津藩医・前野良沢、若狭藩医・杉田玄白、中川淳庵でした。彼らは、従来の漢学書にある内臓の記述に疑問をもち、西洋医学書「ターヘルアナトミア」を手にして、実際の臓器を確認したのです。

その結果、「ターヘルアナトミア」の正確な記述に驚きます。そして、3人は医学の発展のため、「ターヘルアナトミア」を翻訳しようと決意したのです。

困難を極める翻訳作業

しかし、翻訳作業は困難を極めます。まず3人のうち、杉田玄白、中川淳庵は蘭語が読めませんでした。前野良沢もわずか100語程度の蘭語がわかるのみだったのです。これは彼らだけではありません。当時の日本は、いわゆる鎖国状態にあり、海外の情報はほとんど入ってきていなかったのです。そのため辞書がなかったのです。また、オランダ語を話す通詞も長崎にしかいない上に、彼らはいわゆる耳学問で言葉を学ぶため、蘭書を読むことはほとんどできませんでした。誰にも蘭語を教われない状態で医学書を訳すことは大変な作業だったのです。

当時の作業を示す有名な「フルへヘンド」の逸話があります。フルへヘンドという単語がわからず、他の書物でどのような使われ方をしているか調べていくと「落ち葉を集めるとフルへヘンドになる」という使われ方がありました。また、別の顔を示す単語がわかりました。

顔の中央でフルへヘンドしているという記述から、フルへヘンドは「うず高い」ことだと推測し、「鼻」であることがわかるというものです。これは翻訳ではなく、暗号解読作業に近いものでした。こうした苦労を経て、1773年(安永2年)にようやく翻訳に目途が立ってきました。

世間の反応を見る

この翻訳作業には、外科の分野で幕府奥医師である桂川甫周や石川玄常らが加わりました。このような絶望的な状態から驚異的なペースで翻訳を進めた彼らは、次の壁にぶつかりました。それは、伝統です。

今までの伝統として医師が学んできた漢方と内容が大きく異なるため、いきなり出版すると、内科などを中心とする幕府の医師や諸藩の藩医などの守旧派の医師たちからの大きな反発が予想されました。そのため翻訳の業績そのものが否定される惧れがありました。

そこで杉田玄白は、まずは絵図を中心にした解体新書の抜粋である「解体約図」を出版し世間の反応を確認しようとしました。また、こうした活動は幕府の許可を得たものではなかったので、幕府の禁忌に触れないかどうかの確認も意図していました。

こうして出版された「解体約図」は好評で、玄白たちは手応えを感じていました。

今までの伝統として医師が学んできた漢方と内容が大きく異なるため、いきなり出版すると、内科などを中心とする幕府の医師や諸藩の藩医などの守旧派の医師たちからの大きな反発が予想されました。そのため翻訳の業績そのものが否定される惧れがありました。

そこで杉田玄白は、まずは絵図を中心にした解体新書の抜粋である「解体約図」を出版し世間の反応を確認しようとしました。また、こうした活動は幕府の許可を得たものではなかったので、幕府の禁忌に触れないかどうかの確認も意図していました。

こうして出版された「解体約図」は好評で、玄白たちは手応えを感じていました。

良沢と玄白の対立

幾多の困難を経て、出版可能な段階に入った「解体新書」ですが、最後に大きな問題が勃発します。出版時期を巡って、翻訳作業の中心人物だった良沢と玄白が対立してしまうのです。

良沢は「翻訳作業は不完全で誤訳が多い。人の命を扱う医学書だからこそ、この状態で出版できない」という考えでした。一方の玄白は「確かに誤訳は多いだろう。だが、不正確な知識によって治療されている医学界の現状では、出版することで助かる命もあるはずだ」というものでした。どちらも間違っていないため、折り合いがつかなかったのです。

両者の対立は、出版がとん挫するかと思った段階で良沢が折れました。ただし、出版に同意する条件が、自分の名を一切出さないことだったのです。自分の意に反する書物に自分の名を使われたくないという良沢の意地でした。この結果、翻訳者から前野良沢の名前が消えたのです。

良沢は「翻訳作業は不完全で誤訳が多い。人の命を扱う医学書だからこそ、この状態で出版できない」という考えでした。一方の玄白は「確かに誤訳は多いだろう。だが、不正確な知識によって治療されている医学界の現状では、出版することで助かる命もあるはずだ」というものでした。どちらも間違っていないため、折り合いがつかなかったのです。

両者の対立は、出版がとん挫するかと思った段階で良沢が折れました。ただし、出版に同意する条件が、自分の名を一切出さないことだったのです。自分の意に反する書物に自分の名を使われたくないという良沢の意地でした。この結果、翻訳者から前野良沢の名前が消えたのです。

知る人ぞ知る良沢の功績

1774年(安永3年)に出版された解体新書ですが、現在では前野良沢が関わったことが知られています。それはこのような分けでした。解体新書への反発を恐れた玄白たちは、語学の権威であるオランダ語通詞の吉尾耕牛に序文を依頼しました。耕牛は序文で翻訳に関わった良沢と玄白を讃える一方、良沢なくして翻訳はならなかったと記したのです。この序文のおかげで、良沢の名は現在にまで伝わっています。

この序文は、良沢が仕える中津藩主・奥平昌鹿も目にしました。昌鹿は良沢の労を労いました。そして、良沢の語学に対する真摯な姿勢を賞して、「蘭語の化け物」と綽名しました。良沢は以後、この綽名をもじって「蘭化」と号しました。こののち、語学に熱心な中津藩の伝統を生み、幕末・明治期には言論でもって政府と戦う「福沢諭吉」に受け継がれていくのです。

この序文は、良沢が仕える中津藩主・奥平昌鹿も目にしました。昌鹿は良沢の労を労いました。そして、良沢の語学に対する真摯な姿勢を賞して、「蘭語の化け物」と綽名しました。良沢は以後、この綽名をもじって「蘭化」と号しました。こののち、語学に熱心な中津藩の伝統を生み、幕末・明治期には言論でもって政府と戦う「福沢諭吉」に受け継がれていくのです。

日本近代の芽生えになった不思議な書

医学書である「解体新書」ですが、その影響は医学に留まりませんでした。翻訳作業を通じて、日蘭辞典が作られることに繋がり、西洋の文化を吸収するための下地ができたのです。解体新書なくして、明治維新はなかったと言えるでしょう。明治政府もその功績を認め、前野良沢、杉田玄白に正四位を追贈しています。

幾多の困難を乗り越えて完成した「解体新書」は、日本の発展の礎を築いた書物といっても過言ではないのです。

幾多の困難を乗り越えて完成した「解体新書」は、日本の発展の礎を築いた書物といっても過言ではないのです。

驚きの連続であった翻訳譚。『蘭学事始』を翻訳した杉田玄白

1815年(文化12年)、80歳をこえた杉田玄白が書き上げた『蘭学事始』は、日本史の教科書に必ず載るというほどの有名な作品です。

オランダ語で書かれた『ターヘル・アナトミア』の翻訳に挑んだ杉田らの苦労譚ぐらいに知られている『蘭学事始』ですが、実際に読んだ方は多くはないのではないでしょうか。

オランダ語で書かれた『ターヘル・アナトミア』の翻訳に挑んだ杉田らの苦労譚ぐらいに知られている『蘭学事始』ですが、実際に読んだ方は多くはないのではないでしょうか。

『蘭学事始』の成立

『蘭学事始』はいつ、どのような動機で書かれはじめたのでしょうか。杉田玄白の弟子、大槻玄沢は、杉田玄白は1814年(文化11年)、『蘭学事始』の執筆をはじめ、途中体調を崩して中断、翌年大槻玄沢の校訂を経て完成した、と語っています。執筆の動機については、蘭学の創始者は自分だ、とみだりに吹聴する輩やエセ蘭学者が多くいたことを憂慮した杉田玄白が、後代に蘭学のはじまりを正しく伝えるために書いた、と大槻玄沢は述べ、杉田玄白も同じ趣旨のことを『蘭学事始』の冒頭で述べています。

『蘭学事始』のテキスト

こうして完成した『蘭学事始』の原稿ですが、杉田の自筆原稿は失われており、今日普通に用いられるテキストは、明治時代になってから露店で発見された写本に基づいています。この写本の出版には福沢諭吉も関わっており、彼の尽力もあって『蘭学事始』は広く知られるようになりました。

蘭学の濫觴

「今時、世間に蘭学といふこと専ら行はれ、志を立つる人は篤く学び、無識なるものは漫りにこれを誇張す。」このような一文でもって『蘭学事始』ははじまります。

『蘭学事始』の冒頭部分では、南蛮船の来航から、長崎でのオランダとの交流、徳川吉宗時代の洋書輸入の解禁など、蘭学の歴史が簡単に述べられます。

杉田は、毎年春、オランダ商館長(カピタン)は「江戸参府」のために江戸にやってくることになっていましたが、その際に付き添う通詞(通訳)からオランダ語を学んだのが江戸における蘭学のはじまりである、と考えています。そのほか、野呂元丈や平賀源内ら蘭学のはじまりに寄与した人物に関するいきいきとした描写が挟まれます。

『蘭学事始』の冒頭部分では、南蛮船の来航から、長崎でのオランダとの交流、徳川吉宗時代の洋書輸入の解禁など、蘭学の歴史が簡単に述べられます。

杉田は、毎年春、オランダ商館長(カピタン)は「江戸参府」のために江戸にやってくることになっていましたが、その際に付き添う通詞(通訳)からオランダ語を学んだのが江戸における蘭学のはじまりである、と考えています。そのほか、野呂元丈や平賀源内ら蘭学のはじまりに寄与した人物に関するいきいきとした描写が挟まれます。

『ターヘル・アナトミア』

『解体新書』の原書として知られる『ターヘル・アナトミア』ですが、『蘭学事始』は、この書物が中心となって語られます。

杉田玄白によると、1771年(明和8年)の江戸参府の際に『ターヘル・アナトミア』と『カスパリュス・アナトミア』の二冊が持ち込まれたことを中川淳庵から聞き、藩の金銭援助を受けて入手した、というのが『ターヘル・アナトミア』との出会いだったようです。

後日、杉田は前野良沢、中川淳庵を誘い合わせて「観臓」という、死刑囚の解剖に参加します。

このとき、駆け付けた良沢も『ターヘル・アナトミア』を携えており、これについて杉田は「これ誠に奇遇なりとて、互ひに手をうちて感ぜり」と当時の感慨を述べています。さらに杉田は、「良沢と相ともに携へ行きし和蘭図に照らし合せ見しに、一としてその図に聊か(いささか)違ふことなき品々なり」と、体内から取り出される臓器がどれも『ターヘル・アナトミア』に書いてある通りであった、と当時の驚きを綴っています。

また、「苟くも医の業を以て互ひに主君主君に仕ふる身にして、その術の基本とすべき吾人の形態の真形をも知らず、今まで一日一日とこの業を勤め来りしは面目もなき次第なり」と杉田が述懐するように、この観臓体験は杉田・前野・中川にショックを与え、帰る際に、3人は『ターヘル・アナトミア』の翻訳をすることを決意します。

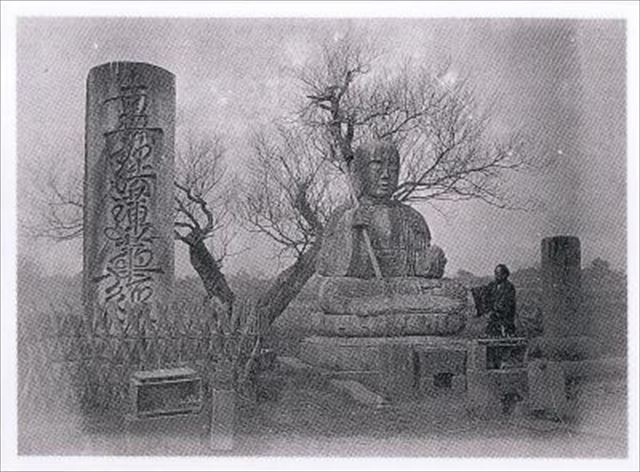

ちなみにこの観臓の舞台となった千住骨ヶ原は、現在、小塚原とよばれており、小塚原回向院には、蘭学の画期となった杉田玄白らの観臓を記念した碑が建てられています。

杉田玄白によると、1771年(明和8年)の江戸参府の際に『ターヘル・アナトミア』と『カスパリュス・アナトミア』の二冊が持ち込まれたことを中川淳庵から聞き、藩の金銭援助を受けて入手した、というのが『ターヘル・アナトミア』との出会いだったようです。

後日、杉田は前野良沢、中川淳庵を誘い合わせて「観臓」という、死刑囚の解剖に参加します。

このとき、駆け付けた良沢も『ターヘル・アナトミア』を携えており、これについて杉田は「これ誠に奇遇なりとて、互ひに手をうちて感ぜり」と当時の感慨を述べています。さらに杉田は、「良沢と相ともに携へ行きし和蘭図に照らし合せ見しに、一としてその図に聊か(いささか)違ふことなき品々なり」と、体内から取り出される臓器がどれも『ターヘル・アナトミア』に書いてある通りであった、と当時の驚きを綴っています。

また、「苟くも医の業を以て互ひに主君主君に仕ふる身にして、その術の基本とすべき吾人の形態の真形をも知らず、今まで一日一日とこの業を勤め来りしは面目もなき次第なり」と杉田が述懐するように、この観臓体験は杉田・前野・中川にショックを与え、帰る際に、3人は『ターヘル・アナトミア』の翻訳をすることを決意します。

ちなみにこの観臓の舞台となった千住骨ヶ原は、現在、小塚原とよばれており、小塚原回向院には、蘭学の画期となった杉田玄白らの観臓を記念した碑が建てられています。

『ターヘル・アナトミア』の翻訳

観臓の翌日、3人は前野良沢の自宅に集まり、『ターヘル・アナトミア』に向かいます。

この時の途方にくれた3人の気持ちを杉田は、次のように表現しています。 「誠に艫舵(ろかじ)なき船の大海に乗り出せし如く、茫洋として寄るべきかたなく、ただあきれにあきれて居たるまでなり」

このほかにも翻訳の苦労話が披瀝されています。

たとえば、「眉というものは目の上に生えている毛である」という一文ですら、一朝一夕には訳すことができなかったといいます。あるいは、「フルヘッヘンド」という単語の意味がわからず、例文を手掛かりにしてあれこれと推測し、やっとのことで「堆(うづたかし)」という意味であることをひらめく、というエピソードは、のちに菊池寛の小説『蘭学事始』によって広く知られるようになりました。杉田らはわからない単語に出会うと、その言葉に「くつわ十文字」という目じるしをつけていたそうですが、すぐに「くつわ十文字」だらけになってしまった、という話もあります。

はじめこそ苦労を極めた翻訳活動でしたが、1年ほど経つと次第に翻訳のペースも上がり、3年を過ぎる頃には、「さとうきびを噛むように」面白く、みんなで集まって翻訳に取り掛かることが待ち遠しくなったと杉田は述懐しています。そして幾度も稿を改めた末、ついに杉田は『解体新書』を上梓しました。杉田玄白が『ターヘル・アナトミア』に向かって途方に暮れてから、実に4年の歳月が流れていました。

この時の途方にくれた3人の気持ちを杉田は、次のように表現しています。 「誠に艫舵(ろかじ)なき船の大海に乗り出せし如く、茫洋として寄るべきかたなく、ただあきれにあきれて居たるまでなり」

このほかにも翻訳の苦労話が披瀝されています。

たとえば、「眉というものは目の上に生えている毛である」という一文ですら、一朝一夕には訳すことができなかったといいます。あるいは、「フルヘッヘンド」という単語の意味がわからず、例文を手掛かりにしてあれこれと推測し、やっとのことで「堆(うづたかし)」という意味であることをひらめく、というエピソードは、のちに菊池寛の小説『蘭学事始』によって広く知られるようになりました。杉田らはわからない単語に出会うと、その言葉に「くつわ十文字」という目じるしをつけていたそうですが、すぐに「くつわ十文字」だらけになってしまった、という話もあります。

はじめこそ苦労を極めた翻訳活動でしたが、1年ほど経つと次第に翻訳のペースも上がり、3年を過ぎる頃には、「さとうきびを噛むように」面白く、みんなで集まって翻訳に取り掛かることが待ち遠しくなったと杉田は述懐しています。そして幾度も稿を改めた末、ついに杉田は『解体新書』を上梓しました。杉田玄白が『ターヘル・アナトミア』に向かって途方に暮れてから、実に4年の歳月が流れていました。

<豆知識>

ちなみに『ターヘル・アナトミア』は正式名称ではなく、杉田らの翻訳仲間での間の通称であると考えられ、オランダ語版のタイトルは「解剖表」を意味する『オントレードクンディゲ・ターフェレン』となっています。

また、杉田らは『ターヘル・アナトミア』をオランダで書かれた書物であると考えていましたが、これは錯覚で、実際はドイツ人医師クルムスが書いた、ドイツ語による解剖書でした。

また、杉田らは『ターヘル・アナトミア』をオランダで書かれた書物であると考えていましたが、これは錯覚で、実際はドイツ人医師クルムスが書いた、ドイツ語による解剖書でした。

長生きの秘訣!【杉田玄白】が唱えた「養生七不可」とは

「いろいろ病気もあるし、私はいつ死ぬか分からない」といい完璧に仕上げないまま「解体新書」の刊行を急いだ杉田玄白ですが、実は85歳まで長生きしています。85歳という年齢は、現代でも長生きですが、江戸時代では相当の長寿です。

杉田玄白は自らも医師であったこともあって、70歳の古希を迎えるとき、健康で長生きするための秘訣を提唱しています。

それが「養生七不可」と言われているものです。

現代医学技術に生かされ、ただ長らえるばかりではなく、「健康寿命」を延ばすために、現代の私たちも参考にしてみてはいかがでしょうか。

杉田玄白は自らも医師であったこともあって、70歳の古希を迎えるとき、健康で長生きするための秘訣を提唱しています。

それが「養生七不可」と言われているものです。

現代医学技術に生かされ、ただ長らえるばかりではなく、「健康寿命」を延ばすために、現代の私たちも参考にしてみてはいかがでしょうか。

杉田玄白の「養生七不可」

・その1 昨日の非は恨悔すべからず

(過ぎてしまった昨日のことをくよくよと悩んで後悔してはいけません)

・その2 明日の是は慮念すべからず

(明日のことをあれこれ心配しててはいけません)

・その3 飲と食とは度を過すべからず

(飲食は度を越してはいけません)

・その4 正物に非ざれば苟(いやしく)も食すべからず

(新鮮でないもの、変わったものは食べてはいけません)

・その5 事なき時は薬を服すべからず

(何でもないときはむやみに薬を飲んではいけません)

・その6 壮実を頼んで、房を過ごすべからず

(元気だからといって無理をしてはいけません)

※「房」とは寝室のこと、寝室で行われる情事のことを示すと言われています

・その7 動作を務めて、安を好むべからず

(適度な運動を心掛けて、ラクしてはいけません)

いかがでしょうか。

前向きな思考パターンを持ち、旬のものを腹八分目に飲食し、怠惰な生活はしない。

薬ばかりに頼らず、自然治癒力を大切に、決して無理はしない事

言っていることはその通り、かつシンプルですが、これがなかなか実践となると難しいものですよね。

実際、病がちだったと言われる杉田玄白ですが、晩年に至るまで往診を続け、歩くことが多かったようです。適度な緊張感と運動、規則正しい毎日を過ごしていました。70代のときインフルエンザのような当時とすれば思い病にかかったときも、一時危篤状態になったものの無事治癒しています。すごいですよね!

杉田玄白のこの「養生七不可」は現在でもお医者さんや健康的に年を重ねたいたくさんの人々に読まれ続けています。

(過ぎてしまった昨日のことをくよくよと悩んで後悔してはいけません)

・その2 明日の是は慮念すべからず

(明日のことをあれこれ心配しててはいけません)

・その3 飲と食とは度を過すべからず

(飲食は度を越してはいけません)

・その4 正物に非ざれば苟(いやしく)も食すべからず

(新鮮でないもの、変わったものは食べてはいけません)

・その5 事なき時は薬を服すべからず

(何でもないときはむやみに薬を飲んではいけません)

・その6 壮実を頼んで、房を過ごすべからず

(元気だからといって無理をしてはいけません)

※「房」とは寝室のこと、寝室で行われる情事のことを示すと言われています

・その7 動作を務めて、安を好むべからず

(適度な運動を心掛けて、ラクしてはいけません)

いかがでしょうか。

前向きな思考パターンを持ち、旬のものを腹八分目に飲食し、怠惰な生活はしない。

薬ばかりに頼らず、自然治癒力を大切に、決して無理はしない事

言っていることはその通り、かつシンプルですが、これがなかなか実践となると難しいものですよね。

実際、病がちだったと言われる杉田玄白ですが、晩年に至るまで往診を続け、歩くことが多かったようです。適度な緊張感と運動、規則正しい毎日を過ごしていました。70代のときインフルエンザのような当時とすれば思い病にかかったときも、一時危篤状態になったものの無事治癒しています。すごいですよね!

杉田玄白のこの「養生七不可」は現在でもお医者さんや健康的に年を重ねたいたくさんの人々に読まれ続けています。

似ている?貝原益軒の「養生訓」もご紹介

貝原益軒とは、杉田玄白よりもずっと前の時代、江戸初期の儒学者。本草学者としても活躍しています。貝原益軒には多数の著書がありますが、武士身分の人々だけではなく、庶民や女性や子供など、誰にでも分かりやすいように簡単な言葉を選んで書かれているものも多数あります。そんななかでも、益軒が83歳の頃に書いたとされる長寿の心得「養生訓」は、多くの人々の間で愛読されました。「医は仁術なり」の銘文でご存知の方も多いのではないでしょうか。

その内容は、運動も栄養も過不足なく過ごすことの重要さや、喫煙・食べ過ぎを戒め、薬の効能と害、耳鼻・目・口内の機能と衛生の啓蒙など、多岐にわたっており、病気にかからないように養生することの大切さやその具体的な方法などが書かれています。体だけではなく、心や精神面でも養生を取り扱ったことが特徴的です。

養生訓より

◇三楽

1 道を行い、善を積むことを楽しむ

2 病にかかることのない「健康」を快く楽しむ

3 長生きすることを楽しむ

◇四欲(抑えるべき欲)

1 あれこれ食べてみたいという食欲

2 色欲

3 むやみに眠りたがる欲

4 徒にしゃべりたがる欲

多くの人に親しまれ読み継がれてきたれたこの書は、後に生まれた杉田玄白にも多くの影響を与えたことでしょう。

もちろん、「養生訓」を踏まえての「養生七不可」であったと推測されます。

心と体の両方にわたった長寿論は、「養生訓」の特徴と前述しましたが、杉田玄白の養生七不可(その1とその2)にも、過去をクヨクヨしない、未来を思い煩わない、と精神衛生の処方が書いてあるからです。

その内容は、運動も栄養も過不足なく過ごすことの重要さや、喫煙・食べ過ぎを戒め、薬の効能と害、耳鼻・目・口内の機能と衛生の啓蒙など、多岐にわたっており、病気にかからないように養生することの大切さやその具体的な方法などが書かれています。体だけではなく、心や精神面でも養生を取り扱ったことが特徴的です。

養生訓より

◇三楽

1 道を行い、善を積むことを楽しむ

2 病にかかることのない「健康」を快く楽しむ

3 長生きすることを楽しむ

◇四欲(抑えるべき欲)

1 あれこれ食べてみたいという食欲

2 色欲

3 むやみに眠りたがる欲

4 徒にしゃべりたがる欲

多くの人に親しまれ読み継がれてきたれたこの書は、後に生まれた杉田玄白にも多くの影響を与えたことでしょう。

もちろん、「養生訓」を踏まえての「養生七不可」であったと推測されます。

心と体の両方にわたった長寿論は、「養生訓」の特徴と前述しましたが、杉田玄白の養生七不可(その1とその2)にも、過去をクヨクヨしない、未来を思い煩わない、と精神衛生の処方が書いてあるからです。

「自然にはかなわない」という杉田玄白のスタイル

上記した「養生七不可」のその4とその5をもう一度見てください。

「正物に非ざれば苟も食すべからず」の「正物」とは、旬のもの、新鮮なもの。

冷蔵庫やレトルトパウチなどの保存・加工技術や、温室栽培などの農業技術もない当時では、食べ物は新鮮なものが基本でした。変わったものや腐らないように加工したものは、その分余計なものを摂取することにつながり、健康的ではありません。

また、平賀源内は、大したこともないのにむやみに薬を飲むこともやめた方がよい、と提唱しています。私たち現代人には毎日飲む「むやみに飲む薬」がたくさんあります。規則正しい生活と程度の運動、食べ過ぎや飲み過ぎを防いで、心身共に健康的に過ごすことができれば生活習慣病にかかるリスクもずいぶんと減る、ということは分かっているのですが……

杉田玄白は、人間が本来持っている自然治癒力をとても大切にした医者です。それは、玄白がもともとは漢方医であったからこそ。ターヘル・アナトミアをはじめとした蘭学で西洋の解剖学や外科的な技術は学んだけれど、予防や体質の個体差、医食同源など、漢方医学で得た知識と経験が、自身の長寿とこの「養生七不可」を生んだのではないでしょうか。

さいごに、杉田玄白が亡くなる直前残したと言われているひと言をご紹介します。

< 医事不如自然 > (医事は自然に如かず(及ばない))

自然であることを大切することは、人体の持つ力を信じることでもあります。まさにこの一言に、杉田玄白が貫いた医師人生が凝縮されています。

「正物に非ざれば苟も食すべからず」の「正物」とは、旬のもの、新鮮なもの。

冷蔵庫やレトルトパウチなどの保存・加工技術や、温室栽培などの農業技術もない当時では、食べ物は新鮮なものが基本でした。変わったものや腐らないように加工したものは、その分余計なものを摂取することにつながり、健康的ではありません。

また、平賀源内は、大したこともないのにむやみに薬を飲むこともやめた方がよい、と提唱しています。私たち現代人には毎日飲む「むやみに飲む薬」がたくさんあります。規則正しい生活と程度の運動、食べ過ぎや飲み過ぎを防いで、心身共に健康的に過ごすことができれば生活習慣病にかかるリスクもずいぶんと減る、ということは分かっているのですが……

杉田玄白は、人間が本来持っている自然治癒力をとても大切にした医者です。それは、玄白がもともとは漢方医であったからこそ。ターヘル・アナトミアをはじめとした蘭学で西洋の解剖学や外科的な技術は学んだけれど、予防や体質の個体差、医食同源など、漢方医学で得た知識と経験が、自身の長寿とこの「養生七不可」を生んだのではないでしょうか。

さいごに、杉田玄白が亡くなる直前残したと言われているひと言をご紹介します。

< 医事不如自然 > (医事は自然に如かず(及ばない))

自然であることを大切することは、人体の持つ力を信じることでもあります。まさにこの一言に、杉田玄白が貫いた医師人生が凝縮されています。

『ターヘル・アナトミア』

『解体新書』の原書として知られる『ターヘル・アナトミア』ですが、『蘭学事始』は、この書物が中心となって語られます。

杉田玄白によると、1771年の江戸参府の際に『ターヘル・アナトミア』と『カスパリュス・アナトミア』の二冊が持ち込まれたことを中川淳庵から聞き、藩の金銭援助を受けて入手した、というのが『ターヘル・アナトミア』との出会いだったようです。

後日、杉田は前野良沢、中川淳庵を誘い合わせて「観臓」という、死刑囚の解剖に参加します。

この時、駆け付けた良沢も『ターヘル・アナトミア』を携えており、これについて杉田は「これ誠に奇遇なりとて、互ひに手をうちて感ぜり。」と当時の感慨を述べています。さらに杉田は、「良沢と相ともに携へ行きし和蘭図に照らし合せ見しに、一としてその図に聊か(いささか)違ふことなき品々なり。」と、体内から取り出される臓器がどれも『ターヘル・アナトミア』に書いてある通りであった、と当時の驚きを綴っています。

また、「苟くも医の業を以て互ひに主君主君に仕ふる身にして、その術の基本とすべき吾人の形態の真形をも知らず、今まで一日一日とこの業を勤め来りしは面目もなき次第なり。」と杉田が述懐するように、この観臓体験は杉田、前野、中川にショックを与え、帰るさいに、3人は『ターヘル・アナトミア』の翻訳をすることを決意します。

ちなみにこの観臓の舞台となった千住骨ヶ原は、現在、小塚原とよばれており、小塚原回向院には、蘭学の画期となった杉田玄白らの観臓を記念した碑が建てられています。

杉田玄白によると、1771年の江戸参府の際に『ターヘル・アナトミア』と『カスパリュス・アナトミア』の二冊が持ち込まれたことを中川淳庵から聞き、藩の金銭援助を受けて入手した、というのが『ターヘル・アナトミア』との出会いだったようです。

後日、杉田は前野良沢、中川淳庵を誘い合わせて「観臓」という、死刑囚の解剖に参加します。

この時、駆け付けた良沢も『ターヘル・アナトミア』を携えており、これについて杉田は「これ誠に奇遇なりとて、互ひに手をうちて感ぜり。」と当時の感慨を述べています。さらに杉田は、「良沢と相ともに携へ行きし和蘭図に照らし合せ見しに、一としてその図に聊か(いささか)違ふことなき品々なり。」と、体内から取り出される臓器がどれも『ターヘル・アナトミア』に書いてある通りであった、と当時の驚きを綴っています。

また、「苟くも医の業を以て互ひに主君主君に仕ふる身にして、その術の基本とすべき吾人の形態の真形をも知らず、今まで一日一日とこの業を勤め来りしは面目もなき次第なり。」と杉田が述懐するように、この観臓体験は杉田、前野、中川にショックを与え、帰るさいに、3人は『ターヘル・アナトミア』の翻訳をすることを決意します。

ちなみにこの観臓の舞台となった千住骨ヶ原は、現在、小塚原とよばれており、小塚原回向院には、蘭学の画期となった杉田玄白らの観臓を記念した碑が建てられています。

『ターヘル・アナトミア』の翻訳

観臓の翌日、3人は前野良沢の自宅に集まり、『ターヘル・アナトミア』に向かいます。

この時の途方にくれた3人の気持ちを杉田は、次のように表現しています。 「誠に艫舵(ろかじ)なき船の大海に乗り出せし如く、茫洋として寄るべきかたなく、ただあきれにあきれて居たるまでなり」

このほかにも翻訳の苦労話が披瀝されています。

たとえば、「眉というものは目の上に生えている毛である」という一文ですら、一朝一夕には訳すことができなかったと言います。あるいは、「フルヘッヘンド」という単語の意味がわからず、例文を手掛かりにしてあれこれと推測し、やっとのことで「堆(うづたかし)」という意味であることをひらめく、というエピソードは、のちに菊池寛の小説『蘭学事始』によって広く知られるようになりました。杉田らはわからない単語に出会うと、その言葉に「くつわ十文字」という目じるしをつけていたそうですが、すぐに「くつわ十文字」だらけになってしまった、という話もあります。

はじめこそ苦労を極めた翻訳活動でしたが、1年ほど経つと次第に翻訳のペースも上がり、3年を過ぎる頃には、「さとうきびを噛むように」面白く、みんなで集まって翻訳に取り掛かることが待ち遠しくなったと杉田は述懐しています。そして幾度も稿を改めた末、ついに杉田は『解体新書』を上梓しました。杉田玄白が『ターヘル・アナトミア』に向かって途方に暮れてから、実に4年の歳月が流れていました。

この時の途方にくれた3人の気持ちを杉田は、次のように表現しています。 「誠に艫舵(ろかじ)なき船の大海に乗り出せし如く、茫洋として寄るべきかたなく、ただあきれにあきれて居たるまでなり」

このほかにも翻訳の苦労話が披瀝されています。

たとえば、「眉というものは目の上に生えている毛である」という一文ですら、一朝一夕には訳すことができなかったと言います。あるいは、「フルヘッヘンド」という単語の意味がわからず、例文を手掛かりにしてあれこれと推測し、やっとのことで「堆(うづたかし)」という意味であることをひらめく、というエピソードは、のちに菊池寛の小説『蘭学事始』によって広く知られるようになりました。杉田らはわからない単語に出会うと、その言葉に「くつわ十文字」という目じるしをつけていたそうですが、すぐに「くつわ十文字」だらけになってしまった、という話もあります。

はじめこそ苦労を極めた翻訳活動でしたが、1年ほど経つと次第に翻訳のペースも上がり、3年を過ぎる頃には、「さとうきびを噛むように」面白く、みんなで集まって翻訳に取り掛かることが待ち遠しくなったと杉田は述懐しています。そして幾度も稿を改めた末、ついに杉田は『解体新書』を上梓しました。杉田玄白が『ターヘル・アナトミア』に向かって途方に暮れてから、実に4年の歳月が流れていました。

<豆知識>

ちなみに『ターヘル・アナトミア』は正式名称ではなく、杉田らの翻訳仲間での間の通称であると考えられ、オランダ語版のタイトルは「解剖表」を意味する『オントレードクンディゲ・ターフェレン』となっています。

また、杉田らは『ターヘル・アナトミア』をオランダで書かれた書物であると考えていましたが、これは錯覚で、実際はドイツ人医師クルムスが書いた、ドイツ語による解剖書でした。

また、杉田らは『ターヘル・アナトミア』をオランダで書かれた書物であると考えていましたが、これは錯覚で、実際はドイツ人医師クルムスが書いた、ドイツ語による解剖書でした。

<豆知識>

ちなみに『ターヘル・アナトミア』は正式名称ではなく、杉田らの翻訳仲間での間の通称であると考えられ、オランダ語版のタイトルは「解剖表」を意味する『オントレードクンディゲ・ターフェレン』となっています。

また、杉田らは『ターヘル・アナトミア』をオランダで書かれた書物であると考えていましたが、これは錯覚で、実際はドイツ人医師クルムスが書いた、ドイツ語による解剖書でした。

また、杉田らは『ターヘル・アナトミア』をオランダで書かれた書物であると考えていましたが、これは錯覚で、実際はドイツ人医師クルムスが書いた、ドイツ語による解剖書でした。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)