前夜、なにがあった?応仁の乱が長引いた理由とは

関連キーワード

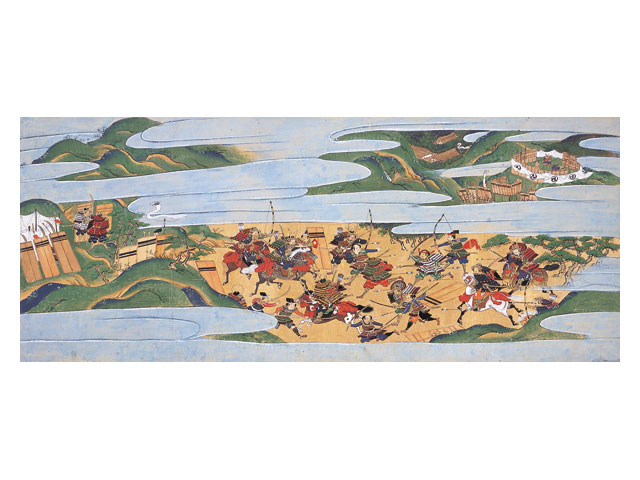

戦国時代に突入するきっかけとなった戦いと言われる「応仁の乱」。

応仁の乱は、室町幕府管領(将軍に次ぐ権力をも持つ)畠山氏と斯波氏のお家騒動、細川勝元と山名宗全の勢力争い、さらに室町幕府8代将軍・足利義政の継嗣争いが、複雑怪奇に絡み合って起きました。

小さなにらみ合いから始まり、どんどんと飛び火し、勢力図は入り乱れ、もうキッカケが何だったか、敵は誰で、どこに味方がいて、どんな理由で戦っているのか、当事者さえも分からなくなってしまうような。あげく、誰も勝者のいない「和睦」という幕引き・・・・まるで、お互いが振り上げたこぶしを降ろすタイミングを失ったかのような、実に不毛な戦乱でした。応仁の乱が起こった応仁元年(1467年)から文明9年(1477年)までの約11年もの間、京の町を燃やし人々を疲弊させ続けた結果、幕府の権威は地に落ち、都は荒廃し、疫病や一揆がはびこる恐ろしい世の中になってしまっていたのです。

歴史ファンとしても、この戦いを本当に理解するのはなかなかに難しいもの。

今回は、応仁の乱前夜、乱のきっかけを作った対立関係に、注目してみたいと思います。

応仁の乱は、室町幕府管領(将軍に次ぐ権力をも持つ)畠山氏と斯波氏のお家騒動、細川勝元と山名宗全の勢力争い、さらに室町幕府8代将軍・足利義政の継嗣争いが、複雑怪奇に絡み合って起きました。

小さなにらみ合いから始まり、どんどんと飛び火し、勢力図は入り乱れ、もうキッカケが何だったか、敵は誰で、どこに味方がいて、どんな理由で戦っているのか、当事者さえも分からなくなってしまうような。あげく、誰も勝者のいない「和睦」という幕引き・・・・まるで、お互いが振り上げたこぶしを降ろすタイミングを失ったかのような、実に不毛な戦乱でした。応仁の乱が起こった応仁元年(1467年)から文明9年(1477年)までの約11年もの間、京の町を燃やし人々を疲弊させ続けた結果、幕府の権威は地に落ち、都は荒廃し、疫病や一揆がはびこる恐ろしい世の中になってしまっていたのです。

歴史ファンとしても、この戦いを本当に理解するのはなかなかに難しいもの。

今回は、応仁の乱前夜、乱のきっかけを作った対立関係に、注目してみたいと思います。

揺れる幕府の基盤

そもそも、室町幕府は、将軍の下にいる管領家や守護大名などによる合議制ということもあって、私たちが比較的よく知る江戸幕府のように、将軍に絶対的な権力が集中しているわけではありませんでした。4代目将軍足利義持の弟で、くじ引きで将軍に選ばれた6代将軍足利義教は、守護大名らが独自に力をつけ、将軍家に対しても権限が強まることを懸念し、「強い幕府」を誇示するために専制政治を行っていました。

一方、力を抑えられては当然反発も起きます。その結果、足利義教は赤松満祐という人物によって暗殺されてしまいました。この事件を「嘉吉の乱」と言います。嘉吉の乱を収束に導いたのが、管領家である細川持之と畠山持国です。

乱の平定後、畠山持国は足利義教に抑えられていた守護大名たちを次々と取り立て、人気を集めました。畠山持国は、義教亡き後の7代将軍になった当時9歳の足利義勝が急逝すると、義勝の弟、当時8歳であった足利義政を8代将軍に指名します。

足利家のことは足利家で決めたら良かったのに、と思いますが、権力を誇示するために管領家だって口を出します。さらに、義政と持国は、管領家の斯波家のお家騒動にも口を出して、余計こじらせてしまったりするのです。

一方、力を抑えられては当然反発も起きます。その結果、足利義教は赤松満祐という人物によって暗殺されてしまいました。この事件を「嘉吉の乱」と言います。嘉吉の乱を収束に導いたのが、管領家である細川持之と畠山持国です。

乱の平定後、畠山持国は足利義教に抑えられていた守護大名たちを次々と取り立て、人気を集めました。畠山持国は、義教亡き後の7代将軍になった当時9歳の足利義勝が急逝すると、義勝の弟、当時8歳であった足利義政を8代将軍に指名します。

足利家のことは足利家で決めたら良かったのに、と思いますが、権力を誇示するために管領家だって口を出します。さらに、義政と持国は、管領家の斯波家のお家騒動にも口を出して、余計こじらせてしまったりするのです。

管領・畠山家のお家騒動

さて、そんな畠山持国には、それまで子どもがなく、弟の畠山持富を養子にし、後々跡目を継がせようとしていました。しかしその後、なんと持国に子どもができたので、弟の持富を廃嫡、実子である義就を嫡子とします。

それに不服を唱えたのは、畠山家重臣の遊佐氏と神保氏です。そしてここに大きな対立が生まれました。

「持富を廃嫡し実子・義就を跡継ぎに!の持国派」と、「持富(は亡くなったので)の子・弥三郎こそが正当な跡継ぎだ!の神保・遊佐両氏派」が、争いを起こします。そして争いの末、持国によって神保氏が暗殺されると、不利になった弥三郎は弟の政長と共に、弥三郎押しの畠山家臣と細川勝元、山名宗全らに保護されます。

姻戚関係で結ばれた細川勝元、山名宗全らは、畠山持国を襲撃。結果、持国は隠居し、息子義就は京を追い出されてしまいます。こうなっては、持国派だった将軍足利義政も、弥三郎が嫡子であることを認めるしかありませんでした。

それに不服を唱えたのは、畠山家重臣の遊佐氏と神保氏です。そしてここに大きな対立が生まれました。

「持富を廃嫡し実子・義就を跡継ぎに!の持国派」と、「持富(は亡くなったので)の子・弥三郎こそが正当な跡継ぎだ!の神保・遊佐両氏派」が、争いを起こします。そして争いの末、持国によって神保氏が暗殺されると、不利になった弥三郎は弟の政長と共に、弥三郎押しの畠山家臣と細川勝元、山名宗全らに保護されます。

姻戚関係で結ばれた細川勝元、山名宗全らは、畠山持国を襲撃。結果、持国は隠居し、息子義就は京を追い出されてしまいます。こうなっては、持国派だった将軍足利義政も、弥三郎が嫡子であることを認めるしかありませんでした。

きりがないケンカの応酬

争い原因を作ったとして、義政は持国親子と細川勝元の両方に処罰を与えます。

いわゆる喧嘩両成敗、ということでしたが、しかし、山名宗全は納得がいきません。「え?何で?持国悪いでしょ。ていうか、なんで細川も処罰受け入れちゃってんの?おかしくない?」と山名宗全が叫んだかどうかは定かではありませんが、反発しました。また、そんな山名の態度に将軍義政は怒り返して、「山名め!私の言うことが聞けんのか!やっつけてやる!!」とばかりに討伐命令を出す始末・・・。ここは細川勝元のとりなしで討伐命はさがり、山名宗全が但馬に隠居することでひとまずこの件は収まります。

ところが、山名宗全が京からいなくなると、好機とばかりに再び畠山義就が軍を率いて上洛、家督争いに名乗りを上げます。そして、なんと義就が正式な畠山家の跡取りに返り咲くのです。(みなさん、大丈夫ですか?ついてきていますか?混とんとしていますね、まったく。)

頼みの山名が京にいない今、逃げた弥三郎は細川勝元を頼ります。京を追われた雪辱を晴らすべく弥三郎憎しと燃える義就と、弥三郎を擁した細川勝元は、戦闘を開始するのです。

そして、どういうわけか、但馬にいたはずの山名宗全は義就側に付きます。

そうです、ここに、「山名宗全vs細川勝元」応仁の乱の対立関係が生まれたのでした。

いわゆる喧嘩両成敗、ということでしたが、しかし、山名宗全は納得がいきません。「え?何で?持国悪いでしょ。ていうか、なんで細川も処罰受け入れちゃってんの?おかしくない?」と山名宗全が叫んだかどうかは定かではありませんが、反発しました。また、そんな山名の態度に将軍義政は怒り返して、「山名め!私の言うことが聞けんのか!やっつけてやる!!」とばかりに討伐命令を出す始末・・・。ここは細川勝元のとりなしで討伐命はさがり、山名宗全が但馬に隠居することでひとまずこの件は収まります。

ところが、山名宗全が京からいなくなると、好機とばかりに再び畠山義就が軍を率いて上洛、家督争いに名乗りを上げます。そして、なんと義就が正式な畠山家の跡取りに返り咲くのです。(みなさん、大丈夫ですか?ついてきていますか?混とんとしていますね、まったく。)

頼みの山名が京にいない今、逃げた弥三郎は細川勝元を頼ります。京を追われた雪辱を晴らすべく弥三郎憎しと燃える義就と、弥三郎を擁した細川勝元は、戦闘を開始するのです。

そして、どういうわけか、但馬にいたはずの山名宗全は義就側に付きます。

そうです、ここに、「山名宗全vs細川勝元」応仁の乱の対立関係が生まれたのでした。

火種は残る

世の中が落ち着かない時代、この頃に起こったとされるお家騒動は富樫氏・小笠原氏・六角氏などが知られています。畠山氏や斯波氏以外でも、お家騒動が起きるたびに、幕府が間に入り調停に努めますが、(ただ口を出しているだけ、という説も)幕府の対応には一貫性がなく、幕府の威信は下降していきました。

お家騒動で各家に残った火種は、応仁の乱開戦というきっかけに触発され、また新たな戦火を生みました。まさしくこのことが、応仁の乱がこれほど長引いた理由なのかもしれません。

応仁の乱を始めた山名宗全も細川勝元もまさか11年も長く戦闘が続くとは思ってもいなかったでしょう。戦いの途中で両氏ともなくなり、次の代に変わってからの「和睦」による乱の収束。モヤモヤ感が残りますね。

そして世の中は、ますます混とんとした戦国時代へと突入していくのでした。

お家騒動で各家に残った火種は、応仁の乱開戦というきっかけに触発され、また新たな戦火を生みました。まさしくこのことが、応仁の乱がこれほど長引いた理由なのかもしれません。

応仁の乱を始めた山名宗全も細川勝元もまさか11年も長く戦闘が続くとは思ってもいなかったでしょう。戦いの途中で両氏ともなくなり、次の代に変わってからの「和睦」による乱の収束。モヤモヤ感が残りますね。

そして世の中は、ますます混とんとした戦国時代へと突入していくのでした。

応仁の乱~「下克上、いい感じ!」な雰囲気はなぜ生まれた?

「強い幕府」を目指した足利将軍家はなぜ弱体化した?

室町幕府が最盛期を迎えた時代は、三代将軍・足利義満の時代でした。

約半世紀にわたり、朝廷がふたつに分かれた南北朝時代が、この義満の代でひとつにまとまり、政治権力は幕府のもとに集約されることになったのです。

さらに、倭寇の暴挙に頭を悩ませた明と義満の間で、勘合を持つ者だけが正式な交易商人と認めるという勘合貿易が始まったことで、貿易による富が日本に蓄積されるようになりました。

すでに「強い幕府」となる材料は揃っていたはずなのですが、室町幕府には、その創立以来の悩みの種となっている事実がありました。

強いのは幕府だけではなく、幕府を守る守護大名が握る武力や権力も、幕府に負けず劣らず強かったことです。

後に「応仁の乱」が起きた原因は、この「強すぎる守護大名」の権力争いに加え、足利将軍家の跡目争いが繰り返し起こることで、そのたびごとに将軍家の力が弱まっていったことによるとも言われています。

強い勢力には、より強い勢力を持って毅然と立ち向かうこと。

「柔能く剛を制す」の逆を行く、強権的態度で守護大名を頭から押さえ込もう、という方針があけすけな将軍家に対し、守護大名は名の通り「柔能く剛を制す」の要領で、一見すると言う事を聞いているように見えながら、跡目争いの後見人など将軍家の弱い部分をサポートして取り入ることで、政治にますます口を挟みやすくなる実態を作り上げます。

「応仁の乱」の後の戦国時代のキャッチコピーとも言える「下克上」の雰囲気は、すでに足利義満以降の政界で、守護大名たちにより醸成されていたのでした。

約半世紀にわたり、朝廷がふたつに分かれた南北朝時代が、この義満の代でひとつにまとまり、政治権力は幕府のもとに集約されることになったのです。

さらに、倭寇の暴挙に頭を悩ませた明と義満の間で、勘合を持つ者だけが正式な交易商人と認めるという勘合貿易が始まったことで、貿易による富が日本に蓄積されるようになりました。

すでに「強い幕府」となる材料は揃っていたはずなのですが、室町幕府には、その創立以来の悩みの種となっている事実がありました。

強いのは幕府だけではなく、幕府を守る守護大名が握る武力や権力も、幕府に負けず劣らず強かったことです。

後に「応仁の乱」が起きた原因は、この「強すぎる守護大名」の権力争いに加え、足利将軍家の跡目争いが繰り返し起こることで、そのたびごとに将軍家の力が弱まっていったことによるとも言われています。

強い勢力には、より強い勢力を持って毅然と立ち向かうこと。

「柔能く剛を制す」の逆を行く、強権的態度で守護大名を頭から押さえ込もう、という方針があけすけな将軍家に対し、守護大名は名の通り「柔能く剛を制す」の要領で、一見すると言う事を聞いているように見えながら、跡目争いの後見人など将軍家の弱い部分をサポートして取り入ることで、政治にますます口を挟みやすくなる実態を作り上げます。

「応仁の乱」の後の戦国時代のキャッチコピーとも言える「下克上」の雰囲気は、すでに足利義満以降の政界で、守護大名たちにより醸成されていたのでした。

応仁の乱前夜、人々の生活はどうだった?

平安時代末期から鎌倉時代、室町時代と、政権が前の政権によって滅ぼされ、そのたびに人材が上下かまわずにシャッフルされてきました。

政権争いに破れ、京を落ちてきた教養人が、日本各地にある荘園や、有力な農民のいる農村にたどり着き、そこで京都の最新ビジネスやニュースを広めました。

そして、1400年代の室町時代になると、民衆による農業の効率化が、作物の育て方から農業グッズにいたるまで格段にバージョンアップされ、牛馬を使い広大な田畑を耕し、十分な肥料が行き届いたその田畑では稲と麦の二毛作が行われ、農民が財力とともに力と知恵をつけていきました。

羽子板のようなもので子供が遊び、「御伽草子」で教養を蓄え、得意な手芸を極めて櫛やゲタなどを作って売る職人も現れました。

そんな知恵と財、そして最新の都事情に詳しい地方の民から、権力争いに夢中で民衆を金儲けマシーンとしか考えてない幕府は、すでに敬われる存在ではなく、排除されてしかるべきやっかい者となっていました。

生活苦や飢饉に窮した民は、繰り返し一揆を行い、忌まわしい幕府の手先や増税ばかりの領主、金貸しに立ち向かっていたのです。

ここにも、「下克上、いい感じ!」の種が育っていました。

政権争いに破れ、京を落ちてきた教養人が、日本各地にある荘園や、有力な農民のいる農村にたどり着き、そこで京都の最新ビジネスやニュースを広めました。

そして、1400年代の室町時代になると、民衆による農業の効率化が、作物の育て方から農業グッズにいたるまで格段にバージョンアップされ、牛馬を使い広大な田畑を耕し、十分な肥料が行き届いたその田畑では稲と麦の二毛作が行われ、農民が財力とともに力と知恵をつけていきました。

羽子板のようなもので子供が遊び、「御伽草子」で教養を蓄え、得意な手芸を極めて櫛やゲタなどを作って売る職人も現れました。

そんな知恵と財、そして最新の都事情に詳しい地方の民から、権力争いに夢中で民衆を金儲けマシーンとしか考えてない幕府は、すでに敬われる存在ではなく、排除されてしかるべきやっかい者となっていました。

生活苦や飢饉に窮した民は、繰り返し一揆を行い、忌まわしい幕府の手先や増税ばかりの領主、金貸しに立ち向かっていたのです。

ここにも、「下克上、いい感じ!」の種が育っていました。

応仁の乱の大元、日野富子とはどんな人?

銀閣寺(東山慈照寺)でお馴染の8代足利義政は、リアルで夢のない政治よりも、アートの世界に住まう性格の人だったようで、パトロン兼アーティストとして、センスのいい建築物を才能ある絵師や庭師とともに、現代では「これぞJAPAN」として海外からファンが殺到する「和風」の文化を築き上げました。

「東山文化」と呼ばれる自分の世界に没頭する夫の妻は、リアルな蓄財に明け暮れていました。

日野富子が「悪女」と言われる理由は、自分の財を増やすために増税を繰り返したことにありました。有名なのは、京の出入り口全てに関所を作り、通行税を庶民から巻き上げ巨万の富を得たことです。

政治に興味のない夫に代わり幕府の実権を握っていた富子は、長く男児を授からず、そのため義政は弟の義視を次代将軍に据えたのですが、その翌年に待望の男児を富子は授かりました。

わが子を次代将軍にしたい富子は、有力守護大名の山名宗全を後見人にして、子の義尚に譲るよう義視に迫ります。

一方義視は、彼の後見人である細川勝元の力を借りて対抗しました。

1467年、この両軍が衝突。「応仁の乱」のはじまりです。

「東山文化」と呼ばれる自分の世界に没頭する夫の妻は、リアルな蓄財に明け暮れていました。

日野富子が「悪女」と言われる理由は、自分の財を増やすために増税を繰り返したことにありました。有名なのは、京の出入り口全てに関所を作り、通行税を庶民から巻き上げ巨万の富を得たことです。

政治に興味のない夫に代わり幕府の実権を握っていた富子は、長く男児を授からず、そのため義政は弟の義視を次代将軍に据えたのですが、その翌年に待望の男児を富子は授かりました。

わが子を次代将軍にしたい富子は、有力守護大名の山名宗全を後見人にして、子の義尚に譲るよう義視に迫ります。

一方義視は、彼の後見人である細川勝元の力を借りて対抗しました。

1467年、この両軍が衝突。「応仁の乱」のはじまりです。

イケイケの山名宗全、マジメな細川勝元、どう違う?

あまたいる守護大名の中で、なぜ山名宗全と細川勝元がそれぞれ将軍家の後見人として激突することになったのでしょう?

さかのぼること4代将軍足利義教の時代、守護大名に強権的な恐怖政治をしていた義教を暗殺した赤松満祐を討伐した山名持豊の功により、幕府の重臣となった山名家は、その勢いのままに将軍家に物を言える強い守護大名として君臨していました。日野富子はその力をわが子義尚を将軍にするために使おうと考え、出家して山名持豊から宗全に名を変えた彼を担ぎ出しました。政界の泳ぎ方を知っているイケイケの山名宗全は、将軍家の跡目争いに、敵方の義視の後見人である細川勝元が、やはり後見人をしていた畠山家の跡目争いの火種を利用し、細川勝元を牽制します。

幕府管領を20年以上も務めたご意見番たる細川勝元は、あからさまに戦の火種を撒く山名宗全に手を焼いていたものの、幕府の決めたルールを尊び自省します。

しかし、じわじわと老獪に味方を増やす山名宗全、足利幕府の正統な跡目を守ろうとする細川勝元は、両軍25万もの兵を集めての全面戦争に突入しました。

さかのぼること4代将軍足利義教の時代、守護大名に強権的な恐怖政治をしていた義教を暗殺した赤松満祐を討伐した山名持豊の功により、幕府の重臣となった山名家は、その勢いのままに将軍家に物を言える強い守護大名として君臨していました。日野富子はその力をわが子義尚を将軍にするために使おうと考え、出家して山名持豊から宗全に名を変えた彼を担ぎ出しました。政界の泳ぎ方を知っているイケイケの山名宗全は、将軍家の跡目争いに、敵方の義視の後見人である細川勝元が、やはり後見人をしていた畠山家の跡目争いの火種を利用し、細川勝元を牽制します。

幕府管領を20年以上も務めたご意見番たる細川勝元は、あからさまに戦の火種を撒く山名宗全に手を焼いていたものの、幕府の決めたルールを尊び自省します。

しかし、じわじわと老獪に味方を増やす山名宗全、足利幕府の正統な跡目を守ろうとする細川勝元は、両軍25万もの兵を集めての全面戦争に突入しました。

応仁の乱後、日本中に伝播される京文化

応仁元年の1467年に始まった応仁の乱は、義政が義尚に将軍職を譲ることで、1477年に終わります。

時すでに遅し、将軍家の権威は地に落ち、地方にまで広まった戦乱の影響で守護大名は11年の内に幕府の権力の及ばない強大な力を持ちました。

守護大名が留守にしていた領地では、留守の間に領地が家臣や別勢力に占領されていたり、隣国から攻められてなくなっていたりと、弱肉強食の「戦国時代」が幕を開けます。

応仁の乱で混乱し、治安が悪化した京から、各地にある荘園や縁戚をたどって逃れた京都の貴族たちにより、京の最新モードが地方に伝播しました。将軍家ゆかりの文化が地方豪族の庇護のもと、時にはその土地の特産となって後の世にまで残ることになり、日本のあちこちで今でも「小京都」と呼ばれている土地は、このころ花開いた文化によるものが多いそうです。

時すでに遅し、将軍家の権威は地に落ち、地方にまで広まった戦乱の影響で守護大名は11年の内に幕府の権力の及ばない強大な力を持ちました。

守護大名が留守にしていた領地では、留守の間に領地が家臣や別勢力に占領されていたり、隣国から攻められてなくなっていたりと、弱肉強食の「戦国時代」が幕を開けます。

応仁の乱で混乱し、治安が悪化した京から、各地にある荘園や縁戚をたどって逃れた京都の貴族たちにより、京の最新モードが地方に伝播しました。将軍家ゆかりの文化が地方豪族の庇護のもと、時にはその土地の特産となって後の世にまで残ることになり、日本のあちこちで今でも「小京都」と呼ばれている土地は、このころ花開いた文化によるものが多いそうです。

応仁の乱はなぜ起こってしまったのか?

時は8代将軍・足利義政の時代、公家の出である正室の日野冨子との間には跡継ぎとなる嫡子が生まれませんでした。

各地は内紛に内紛で乱れ、主導権も握れない現状に義政自身も嫌気が差し、早く跡継ぎを決めてしまいたいと思っていたのでした。

そこで白羽の矢が立ったのが義政の弟で、今は寺の住職となっている義尋(ぎじん)でした。

養子となって将軍職を継いで欲しいという兄の申し出に義尋は頑なに辞退しましたが義政は引きません。

果てはこの後、万が一嫡子が生まれたとしても絶対に将軍職は譲らないという誓いまで立てる始末。

根負けした義尋は次期将軍となる旨を決意し、還俗して名を足利義視と改めました。

本来はこれで万事が丸く収まるはずでしたが、その万が一が起きてしまいます。

そう、義政と冨子との間に嫡子・義尚が誕生してしまったのです。

自分の期待に応えてくれた義視に対してバツが悪い義政でしたが冨子が黙っていません。

義尚を次期将軍に据えるため、冨子は四職の一家である、山名家の山名宗全に協力を要請しました。

対して義視は、三管領の一つである、細川京兆家の細川勝元に協力を依頼しました。

ところが当の義政はどちらを跡継ぎにするか一向に決める様子がありません。

そうこうするうちに昨日の敵は今日の友、三管領の一つである畠山家の内紛から全国に大乱の渦が巻き起こりました。

義政も内紛に介入し、敵だった細川勝元に協力し、山名宗全追討を命じました。

対して義視は山名宗全側につき、細川勝元側が東軍、山名宗全側を西軍として全国規模の応仁の乱が勃発したのです。

各地は内紛に内紛で乱れ、主導権も握れない現状に義政自身も嫌気が差し、早く跡継ぎを決めてしまいたいと思っていたのでした。

そこで白羽の矢が立ったのが義政の弟で、今は寺の住職となっている義尋(ぎじん)でした。

養子となって将軍職を継いで欲しいという兄の申し出に義尋は頑なに辞退しましたが義政は引きません。

果てはこの後、万が一嫡子が生まれたとしても絶対に将軍職は譲らないという誓いまで立てる始末。

根負けした義尋は次期将軍となる旨を決意し、還俗して名を足利義視と改めました。

本来はこれで万事が丸く収まるはずでしたが、その万が一が起きてしまいます。

そう、義政と冨子との間に嫡子・義尚が誕生してしまったのです。

自分の期待に応えてくれた義視に対してバツが悪い義政でしたが冨子が黙っていません。

義尚を次期将軍に据えるため、冨子は四職の一家である、山名家の山名宗全に協力を要請しました。

対して義視は、三管領の一つである、細川京兆家の細川勝元に協力を依頼しました。

ところが当の義政はどちらを跡継ぎにするか一向に決める様子がありません。

そうこうするうちに昨日の敵は今日の友、三管領の一つである畠山家の内紛から全国に大乱の渦が巻き起こりました。

義政も内紛に介入し、敵だった細川勝元に協力し、山名宗全追討を命じました。

対して義視は山名宗全側につき、細川勝元側が東軍、山名宗全側を西軍として全国規模の応仁の乱が勃発したのです。

応仁の乱 東軍の陣容

総大将 細川勝元

三代将軍・足利義満によって定められた、幕府の総理大臣を輩出できる家柄である三管領の一つである細川京兆家の当主です。

本国の阿波を中心に一族で9カ国の守護を歴任しており、16歳で管領に就任してから44年の生涯のうち23年間もの間、管領として幕府の政治の中心におりました。

初めは義視が将軍職に就くのが妥当だと考えていましたが、義政の味方をしている内に義政が宗全と対立したため、義政と結託。義視自身は山名宗全と組んだために自然と義尚擁立派にまわる事になりました。

文明5年(1473年)5月11日にライバルである山名宗全の後を追うように亡くなりました。

畠山政長

三管領の一つ、畠山氏の一人です。義政に畠山家の家督と管領職を叔父の庶子である義就にすげ替えられ、勝元を頼るも赦免され再度家督と管領職を取り戻した政長は、義就には宗全が味方していることから西軍と戦うことになりました。

政長と義就は応仁の乱後も戦い続け、明応2年(1493年)、明応の政変にて、義就の息子に城を包囲され自害に追い込まれました。

三代将軍・足利義満によって定められた、幕府の総理大臣を輩出できる家柄である三管領の一つである細川京兆家の当主です。

本国の阿波を中心に一族で9カ国の守護を歴任しており、16歳で管領に就任してから44年の生涯のうち23年間もの間、管領として幕府の政治の中心におりました。

初めは義視が将軍職に就くのが妥当だと考えていましたが、義政の味方をしている内に義政が宗全と対立したため、義政と結託。義視自身は山名宗全と組んだために自然と義尚擁立派にまわる事になりました。

文明5年(1473年)5月11日にライバルである山名宗全の後を追うように亡くなりました。

畠山政長

三管領の一つ、畠山氏の一人です。義政に畠山家の家督と管領職を叔父の庶子である義就にすげ替えられ、勝元を頼るも赦免され再度家督と管領職を取り戻した政長は、義就には宗全が味方していることから西軍と戦うことになりました。

政長と義就は応仁の乱後も戦い続け、明応2年(1493年)、明応の政変にて、義就の息子に城を包囲され自害に追い込まれました。

応仁の乱 西軍の陣容

総大将 山名宗全(持豊)

室町幕府の軍事・警察を司る侍所の長官を輩出できる、四職の一つである山名家の支配者であり、その領国は但馬を中心に8カ国を有していました。

勢力拡大に余念がなく、勝元の細川家とも婚姻関係があり、初めのうちは関係も良好でしたが、西国の大大名である大内氏と手を結んだことにより、勝元との関係にヒビが入るようになります。

畠山家の内紛など勝元とは逆の勢力に味方したため、自然と反勝元派が宗全側に集まり、西軍を形成するに至りました。

失脚していた義尚の乳父・伊勢貞親を義政が呼び戻したことにより、義視の居場所が無くなり宗全を頼ることになります。

勝元より二回りも年上であり、文明5年(1473年)3月18日に病死しました。

畠山義就

父である畠山持国により跡継ぎに指名されますが、家臣達からの支持が得られず孤立するも、義就が畠山家の家督を相続します。

ですが将軍・義政の怒りを買い、所領を没収され逼塞生活を送りますが、赦免されたのを気に表舞台に返り咲き、支持してくれた宗全と共に、勝元と結んだ政長と戦い続けます。

応仁の乱後は幕府から賊軍扱いを受けますが、最後まで政長と戦い続け、延徳2年(1490年)に亡くなりました。

大内政弘

周防を中心とした4カ国の守護を務める大大名の一つです。

勘合貿易を巡って勝元と争っていた政弘は、西軍に味方して10年に渡り西軍の主力として畿内を転戦して回りますが、9代将軍に就任した義尚により、西国4カ国の守護職を安堵されると京より撤収。これが応仁の乱の収束につながりました。

帰国後は、荒廃した京より下向して来た皇族や公家などを本拠地・山口に迎え入れ、京の文化を吸収し、西の京として山口文化が花開くのです。

室町幕府の軍事・警察を司る侍所の長官を輩出できる、四職の一つである山名家の支配者であり、その領国は但馬を中心に8カ国を有していました。

勢力拡大に余念がなく、勝元の細川家とも婚姻関係があり、初めのうちは関係も良好でしたが、西国の大大名である大内氏と手を結んだことにより、勝元との関係にヒビが入るようになります。

畠山家の内紛など勝元とは逆の勢力に味方したため、自然と反勝元派が宗全側に集まり、西軍を形成するに至りました。

失脚していた義尚の乳父・伊勢貞親を義政が呼び戻したことにより、義視の居場所が無くなり宗全を頼ることになります。

勝元より二回りも年上であり、文明5年(1473年)3月18日に病死しました。

畠山義就

父である畠山持国により跡継ぎに指名されますが、家臣達からの支持が得られず孤立するも、義就が畠山家の家督を相続します。

ですが将軍・義政の怒りを買い、所領を没収され逼塞生活を送りますが、赦免されたのを気に表舞台に返り咲き、支持してくれた宗全と共に、勝元と結んだ政長と戦い続けます。

応仁の乱後は幕府から賊軍扱いを受けますが、最後まで政長と戦い続け、延徳2年(1490年)に亡くなりました。

大内政弘

周防を中心とした4カ国の守護を務める大大名の一つです。

勘合貿易を巡って勝元と争っていた政弘は、西軍に味方して10年に渡り西軍の主力として畿内を転戦して回りますが、9代将軍に就任した義尚により、西国4カ国の守護職を安堵されると京より撤収。これが応仁の乱の収束につながりました。

帰国後は、荒廃した京より下向して来た皇族や公家などを本拠地・山口に迎え入れ、京の文化を吸収し、西の京として山口文化が花開くのです。

そして応仁の大乱へ

応仁の乱とは応仁元年(1467年)から文明9年(1477年)までの、約11年間の内乱のことを言います。

東軍16万、西軍11万ともいわれる大軍が、京の都を中心に死闘を繰り広げることになりました。

一般に幕府や朝廷を味方に付けた東軍が官軍であり、西軍は賊軍といわれていますが、西軍にも義視や、皇族、公家の一部が協力していたことから、賊軍と言い切れるものではありませんでした。

大乱の最中、勝元と宗全が相次いで亡くなる中、主導者のいなくなった両軍は自制が聞かなくなり、畠山義就と大内政弘が京から退去したことにより、西軍勢力が瓦解し応仁の乱は収束したのです。

東軍16万、西軍11万ともいわれる大軍が、京の都を中心に死闘を繰り広げることになりました。

一般に幕府や朝廷を味方に付けた東軍が官軍であり、西軍は賊軍といわれていますが、西軍にも義視や、皇族、公家の一部が協力していたことから、賊軍と言い切れるものではありませんでした。

大乱の最中、勝元と宗全が相次いで亡くなる中、主導者のいなくなった両軍は自制が聞かなくなり、畠山義就と大内政弘が京から退去したことにより、西軍勢力が瓦解し応仁の乱は収束したのです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)