初心者が覚えておきたい盆栽の代表的な樹形

関連キーワード

盆栽初心者が覚えておきたい盆栽の代表的な樹形は、15種類あります。

盆栽の基本的な樹形づくりは、できるだけ自然の中で自生している樹姿を盆栽鉢の中で再現することなので、代表的な15種類の樹形と特徴を覚えておくと、初心者の樹形づくりに役立ちます。

盆栽の基本的な樹形づくりは、できるだけ自然の中で自生している樹姿を盆栽鉢の中で再現することなので、代表的な15種類の樹形と特徴を覚えておくと、初心者の樹形づくりに役立ちます。

親しまれている2つの樹形

親しまれている樹形には、「直幹」と「寄せ植え」の2つがあります。

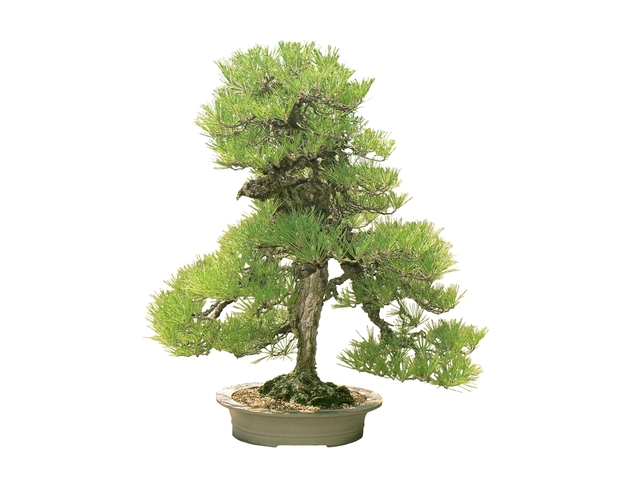

「直幹」は、しっかりと四方に張った根元から立ち上がった幹が天に向かって真っ直ぐに伸び、梢までが樹木の頂点に向かった段々細く伸びている樹形です。

良い「直幹」の樹形は、根元からの幹の立ち上がりに力強さがあり、幹の左右前後にバランスが取れた役枝が伸び、頂点に行くにしたがって枝は細くなり枝間隔も狭くなっているものです。

「直幹」は、盆栽の中でも基本的な樹形なのでごまかしがきかないため、難しい樹形の一つです。「直幹」の樹形に仕立てた盆栽を複数並べてみると、樹形の良し悪しの比較が他の樹形に比べて出来ます。

また、「直幹」の仲間には、「ほうき立ち」と「模様直幹」があります。「ほうき立ち」は、欅などの樹木を一本立ちに仕立てた樹形です。この樹形は、庭竹箒を逆さにしたような樹形をしています。

「模様直幹」は、楓などの樹木が仕立てられる樹形です。遠くから見ると「直幹」の樹形をしていますが、よく見ると幹に自然の小模様がついている樹形です。

「寄せ植え」は、複数の樹を同じ鉢の中にそれぞれの特徴を生かして植え付けた樹形です。この樹形には、決まったルールはないですが、同じ樹種で作ることがポイントです。

松柏類や雑木類の樹種は、「寄せ植え」作りに向いています。

「直幹」は、しっかりと四方に張った根元から立ち上がった幹が天に向かって真っ直ぐに伸び、梢までが樹木の頂点に向かった段々細く伸びている樹形です。

良い「直幹」の樹形は、根元からの幹の立ち上がりに力強さがあり、幹の左右前後にバランスが取れた役枝が伸び、頂点に行くにしたがって枝は細くなり枝間隔も狭くなっているものです。

「直幹」は、盆栽の中でも基本的な樹形なのでごまかしがきかないため、難しい樹形の一つです。「直幹」の樹形に仕立てた盆栽を複数並べてみると、樹形の良し悪しの比較が他の樹形に比べて出来ます。

また、「直幹」の仲間には、「ほうき立ち」と「模様直幹」があります。「ほうき立ち」は、欅などの樹木を一本立ちに仕立てた樹形です。この樹形は、庭竹箒を逆さにしたような樹形をしています。

「模様直幹」は、楓などの樹木が仕立てられる樹形です。遠くから見ると「直幹」の樹形をしていますが、よく見ると幹に自然の小模様がついている樹形です。

「寄せ植え」は、複数の樹を同じ鉢の中にそれぞれの特徴を生かして植え付けた樹形です。この樹形には、決まったルールはないですが、同じ樹種で作ることがポイントです。

松柏類や雑木類の樹種は、「寄せ植え」作りに向いています。

多くの樹種に向いている樹形

多くの樹種に向いている樹形には、「模様木」、「双幹」、「三幹」、「株立ち」の4つの樹形があります。

「模様木」は、幹元の根張りが力強く四方に張り、幹が左右前後に曲がってよじれながら伸びている樹形です。樹木の頂点に行くにしたがって曲がりが小さくなっているものが良い「模様木」の樹形と言われています。この樹形には自然が作り出す美しさがあります。また、「模様木」の樹形に不向きな樹種はあまりないので、多くの樹種に向いている樹形なので盆栽の樹形の中で最も多い樹形です。

「双幹」は、幹が幹元から2本に分かれて伸びている樹形です。2本伸びている幹の内、一方が「主」として丈が高くて幹が太く、もう一方は「副」として低くて細く、バランスが取れているものが良い「双幹」です。「双幹」の樹形は双樹とも呼ばれ、縁起の良い盆栽として人気があります。

「三幹」は、字の如く3つの幹が根ぎわから伸び出している樹形です。この樹形は、盆栽作りの中でも特に難しい樹形です。「三幹」は、3本の幹の太さと樹丈の違いがバランスよく異なって奥行きが感じられるように仕立てるので、遠近法の技法を使って仕立てます。

「株立ち」は、幹の数が根ぎわから5本以上幹立ちをしている樹形の総称です。好まれている株立ちの幹数は、5、7、9のように奇数です。市販されている盆栽の中で幹が1本のものは多いですが、複数本の幹立をしているものは比較的少ないです。良い株立ちの樹形は、しっかりとした主幹と他の幹との調和が良いものです。初心者がこの樹形づくりをする際は、全ての幹や枝に日が当たるようにすることです。

「模様木」は、幹元の根張りが力強く四方に張り、幹が左右前後に曲がってよじれながら伸びている樹形です。樹木の頂点に行くにしたがって曲がりが小さくなっているものが良い「模様木」の樹形と言われています。この樹形には自然が作り出す美しさがあります。また、「模様木」の樹形に不向きな樹種はあまりないので、多くの樹種に向いている樹形なので盆栽の樹形の中で最も多い樹形です。

「双幹」は、幹が幹元から2本に分かれて伸びている樹形です。2本伸びている幹の内、一方が「主」として丈が高くて幹が太く、もう一方は「副」として低くて細く、バランスが取れているものが良い「双幹」です。「双幹」の樹形は双樹とも呼ばれ、縁起の良い盆栽として人気があります。

「三幹」は、字の如く3つの幹が根ぎわから伸び出している樹形です。この樹形は、盆栽作りの中でも特に難しい樹形です。「三幹」は、3本の幹の太さと樹丈の違いがバランスよく異なって奥行きが感じられるように仕立てるので、遠近法の技法を使って仕立てます。

「株立ち」は、幹の数が根ぎわから5本以上幹立ちをしている樹形の総称です。好まれている株立ちの幹数は、5、7、9のように奇数です。市販されている盆栽の中で幹が1本のものは多いですが、複数本の幹立をしているものは比較的少ないです。良い株立ちの樹形は、しっかりとした主幹と他の幹との調和が良いものです。初心者がこの樹形づくりをする際は、全ての幹や枝に日が当たるようにすることです。

個性のある樹形

盆栽で個性のある樹形は、「石付け」、「文人木」、「斜幹」、「筏吹き」の4つです。

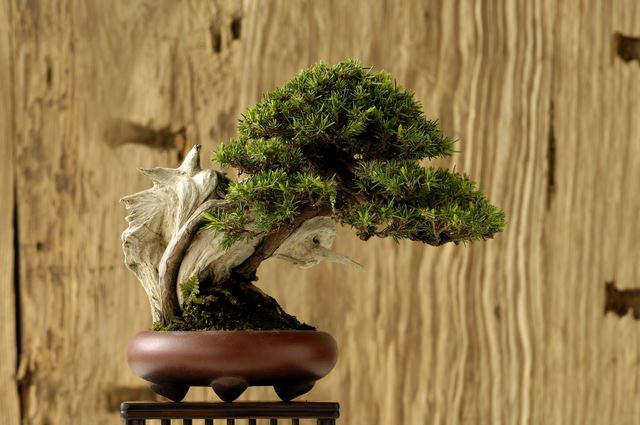

「石付け」は石に樹を植え付けて、断崖絶壁、狐島、渓谷などの雄大な自然の光景を再現している樹形なので、初心者が見てもわかりやすいです。石選びがポイントの「石付け」には、主に2つの作風があります。一つは、石の上に直接樹木を植える作風です。もう一つは、石の上に植えた樹木を盆栽鉢に据え、根を鉢の中の土まで伸ばす作風です。

「文人木」は、幹が細くて樹丈が高く、幹に自然の曲があり、枝が梢の近くに数本位出ている樹形です。しっかりと根が張っている樹木を「文人木」の樹形に仕立てると、この樹形が持っている美しさや自然の趣を損ねてしまいます。

棚飾りとして陳列する小品盆栽には、「文人木」のものが使われています。盆栽初心者の多くは、幹が太くて力強い樹形の盆栽に注目しがちですが、幹が細くてどこがもの悲しさや寂しさが感じられる「文人木」の樹形も風情があります。松柏類や梅などの樹種は、この樹形に向いています。

「斜幹」は、樹が左右のどちらかに傾いている樹形です。この樹形のポイントは、傾いている幹を支えるために根張りに安定感があり、幹の立ち上がりと傾きとのバランスが取れていることです。多くの樹種は「斜幹」の樹形に仕立てることができますがこの樹形に不向きな樹種には、ヒノキ、杉、欅、松柏類などがあります。

「筏吹き」は、幹を鉢の中に寝かせるように植え、幹から出ている枝を立ち上がらせて幹のように見立て直して作られた樹形です。この樹形は「根連なり」と間違いやすいです。今日、この樹形はあまり作られていないですが八ッ房トウショウの樹木は、この樹形に仕立てられているものが多いです。

「石付け」は石に樹を植え付けて、断崖絶壁、狐島、渓谷などの雄大な自然の光景を再現している樹形なので、初心者が見てもわかりやすいです。石選びがポイントの「石付け」には、主に2つの作風があります。一つは、石の上に直接樹木を植える作風です。もう一つは、石の上に植えた樹木を盆栽鉢に据え、根を鉢の中の土まで伸ばす作風です。

「文人木」は、幹が細くて樹丈が高く、幹に自然の曲があり、枝が梢の近くに数本位出ている樹形です。しっかりと根が張っている樹木を「文人木」の樹形に仕立てると、この樹形が持っている美しさや自然の趣を損ねてしまいます。

棚飾りとして陳列する小品盆栽には、「文人木」のものが使われています。盆栽初心者の多くは、幹が太くて力強い樹形の盆栽に注目しがちですが、幹が細くてどこがもの悲しさや寂しさが感じられる「文人木」の樹形も風情があります。松柏類や梅などの樹種は、この樹形に向いています。

「斜幹」は、樹が左右のどちらかに傾いている樹形です。この樹形のポイントは、傾いている幹を支えるために根張りに安定感があり、幹の立ち上がりと傾きとのバランスが取れていることです。多くの樹種は「斜幹」の樹形に仕立てることができますがこの樹形に不向きな樹種には、ヒノキ、杉、欅、松柏類などがあります。

「筏吹き」は、幹を鉢の中に寝かせるように植え、幹から出ている枝を立ち上がらせて幹のように見立て直して作られた樹形です。この樹形は「根連なり」と間違いやすいです。今日、この樹形はあまり作られていないですが八ッ房トウショウの樹木は、この樹形に仕立てられているものが多いです。

厳しい自然環境によって作られた樹形

厳しい自然環境によって作られた樹形は、「懸崖」、「半懸崖」、「根連なり」、「吹き流し」、「蟠幹」の5つです。

「懸崖」は、海風の強い断崖絶壁などの斜面から根元の幹が上に立ち上がれないで垂れ下がって伸びているような樹形です。この樹形は、幹が下に垂れ下がっているため上の枝より下の枝の生育が悪くなってしまう傾向があるので、初心者にとっては育てにくい樹形です。

「懸崖」は、初心者が育てにくい樹形ですが「半懸崖」の樹形は、比較的育てやすいです。この樹形は、懸崖より幹を下げないで仕立てるので樹木の生育も良いため、初心者でも仕立てやすく、梅などの樹種はこの樹形づくりに適しています。

「根連なり」は、傾斜地に自生している樹の幹が、土砂崩れや激しい風雪によって埋まり、地上に残った枝の一部で土に埋もれているところから発根をして、幹のようになって生きている樹形です。

「吹き流し」の樹形の条件は、幹が細くて片枝であることです。この樹形は、常に一方から吹き付けている強風によって風が当たっている側の枝は枯れていますが、厳しい自然の環境の中でも幹を曲げながら力強く伸びている樹形です。この樹形には、強風に吹かれながらも懸命に幹や枝を伸ばしている自然の姿が表れているので、松柏類の樹種がこの樹形づくりに向いています。

「蟠幹」(ばんかん)は、根元から幹が積雪などによって押しつぶされ、蛇がトグロを捲いたように屈折転曲している樹形です。この樹形は自然の厳しさによって作られているので、針金掛けなどで人工的に樹形づくりを試みても自然の厳しいさが感じられる樹形に仕立てることは不可能な樹形です。

今日、この「蟠幹」の樹形で仕立てた盆栽は貴重なので、銘木が出展される盆栽展覧会などで観賞することができれば幸運です。この樹形は、松柏類などの樹種が向いています。

盆栽の樹形は、自然の中で自生している樹の樹形を参考にして名称がつけられ、分類されたたもので、初心者が盆栽作りを始める際は、決まっている樹形の枠にとらわれない自由な発想で樹を育てながら自分の好みに樹形作りを楽しむことが大事です。

「懸崖」は、海風の強い断崖絶壁などの斜面から根元の幹が上に立ち上がれないで垂れ下がって伸びているような樹形です。この樹形は、幹が下に垂れ下がっているため上の枝より下の枝の生育が悪くなってしまう傾向があるので、初心者にとっては育てにくい樹形です。

「懸崖」は、初心者が育てにくい樹形ですが「半懸崖」の樹形は、比較的育てやすいです。この樹形は、懸崖より幹を下げないで仕立てるので樹木の生育も良いため、初心者でも仕立てやすく、梅などの樹種はこの樹形づくりに適しています。

「根連なり」は、傾斜地に自生している樹の幹が、土砂崩れや激しい風雪によって埋まり、地上に残った枝の一部で土に埋もれているところから発根をして、幹のようになって生きている樹形です。

「吹き流し」の樹形の条件は、幹が細くて片枝であることです。この樹形は、常に一方から吹き付けている強風によって風が当たっている側の枝は枯れていますが、厳しい自然の環境の中でも幹を曲げながら力強く伸びている樹形です。この樹形には、強風に吹かれながらも懸命に幹や枝を伸ばしている自然の姿が表れているので、松柏類の樹種がこの樹形づくりに向いています。

「蟠幹」(ばんかん)は、根元から幹が積雪などによって押しつぶされ、蛇がトグロを捲いたように屈折転曲している樹形です。この樹形は自然の厳しさによって作られているので、針金掛けなどで人工的に樹形づくりを試みても自然の厳しいさが感じられる樹形に仕立てることは不可能な樹形です。

今日、この「蟠幹」の樹形で仕立てた盆栽は貴重なので、銘木が出展される盆栽展覧会などで観賞することができれば幸運です。この樹形は、松柏類などの樹種が向いています。

盆栽の樹形は、自然の中で自生している樹の樹形を参考にして名称がつけられ、分類されたたもので、初心者が盆栽作りを始める際は、決まっている樹形の枠にとらわれない自由な発想で樹を育てながら自分の好みに樹形作りを楽しむことが大事です。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)