神楽の魅力とその成り立ちを知ったら、実際に見に行こう!

関連キーワード

神楽の魅力とその成り立ちを知ったら、実際に見に行こう!

日本で古くから浸透している神道において、神事の際に行われる歌舞のことを神楽と呼びます。神楽は日本中の神社のほか、お寺などでも催されることが多く、大半は「神楽殿」と呼ばれる神楽専用の舞台で演出されます。

今回は、そんな神楽について、その成り立ちや魅力などをご紹介していきたいと思います。実際に神楽が開催されている場所なども見ていきますので、ぜひチェックしてみてください。

今回は、そんな神楽について、その成り立ちや魅力などをご紹介していきたいと思います。実際に神楽が開催されている場所なども見ていきますので、ぜひチェックしてみてください。

平安中期に確立された神楽

神楽は、平安中期にその様式が確立されたといわれています。

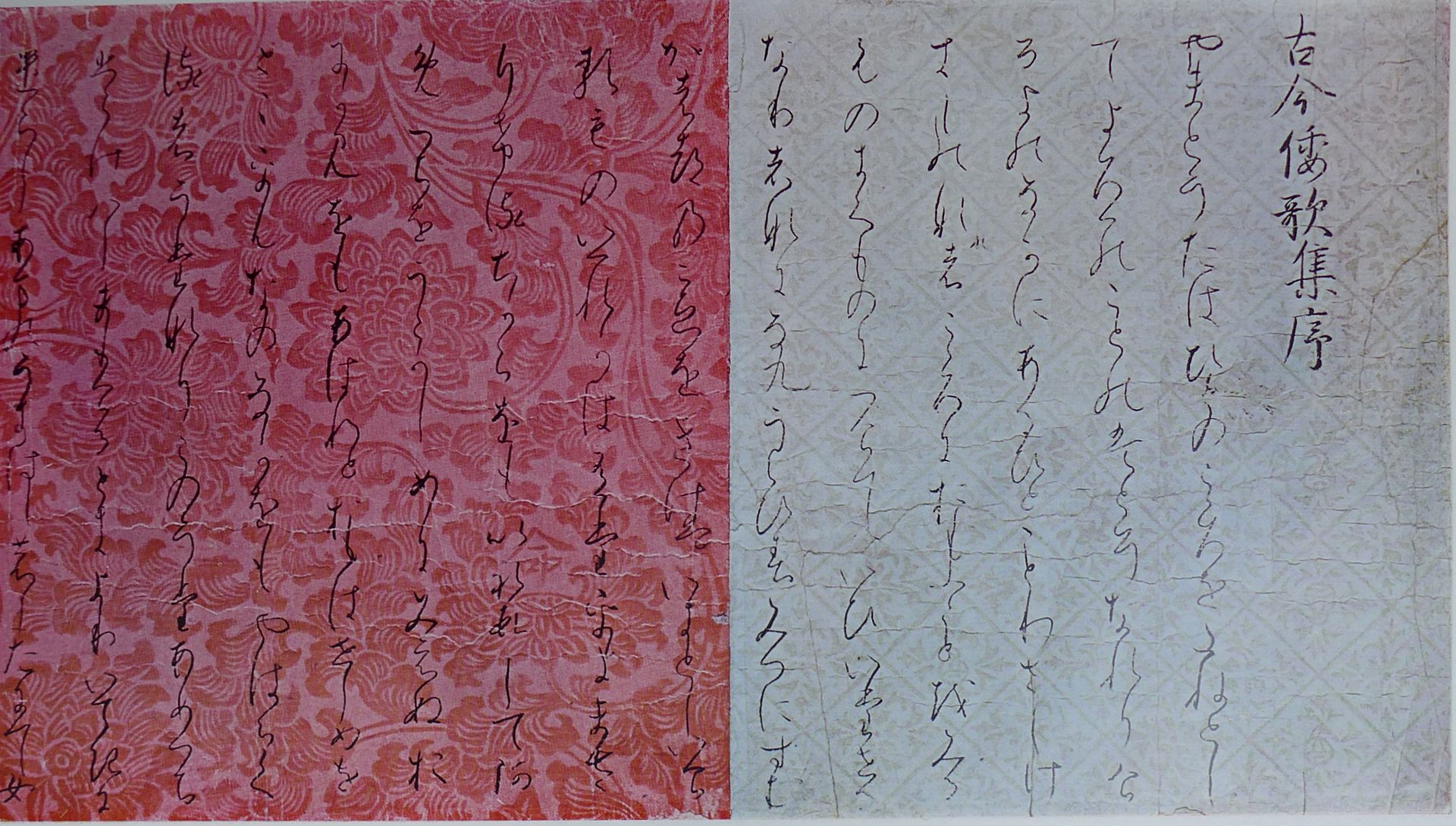

そもそも「神楽」という呼び名の元となったのが、「神座」であり、これが転じたともいわれています。もともとは神座にて、神様を巫女などの身体に降ろすことで、助言を得たり穢れを払ったともされています。また、神楽の成り立ちは、古くは古事記・日本書紀にまで巻き戻ります。古事記・日本書紀に記されている岩戸の段で、神様でもあるアメノウズメが躍った舞が神楽の起源とする説もあり、神楽を巡っては、その歴史は詳しくはわかっていないのです。

そもそも「神楽」という呼び名の元となったのが、「神座」であり、これが転じたともいわれています。もともとは神座にて、神様を巫女などの身体に降ろすことで、助言を得たり穢れを払ったともされています。また、神楽の成り立ちは、古くは古事記・日本書紀にまで巻き戻ります。古事記・日本書紀に記されている岩戸の段で、神様でもあるアメノウズメが躍った舞が神楽の起源とする説もあり、神楽を巡っては、その歴史は詳しくはわかっていないのです。

神楽は大きく分けて2種類

神様に奉納する歌舞として行われている神楽には、大きく分けて2種類のものが存在します。そのそれぞれを紹介していきましょう。

1. 里神楽

一般的に、神楽と呼ばれるものはこちらの里神楽となります。里神楽は、事実上は関東で民間において継承されている神楽のことで、さらに4つに分類することができます。この分類方法は、芸能研究者である本田安次さんが提案したものとなります。

・巫女神楽

こちらは、祈祷や奉納を目的として、巫女が舞う形式の神楽のことを指します。この際、鈴や扇など採物を持ちながら踊ることも特徴のひとつです。

・獅子神楽

獅子の頭をご神体として、各地を巡る形式の神楽です。俗にいう獅子舞のことを指し、各地を回って祈祷やお祓いを行います。

・湯立神楽

こちらは伊勢外宮の摂末社の方々が行ったとされている神楽で、別名「伊勢流神楽」とも呼ばれています。巫女が沸かした湯を人々にかけることで清めの儀式とする「湯立」が取り入られています。

・採物神楽

別名「出雲流神楽」とも呼ばれるこちらの神楽は、出雲の国の佐陀大社で行われていた神楽のことを指します。こちらの採物神楽と元として、中国地方では娯楽性を高めた神楽が各地で広まっていったとされています。

また、里神楽の中では「太神楽」と呼ばれるものもあります。これは悪魔祓いとして行われていた神楽の一種で、獅子舞と曲芸で成り立っています。その中でも、曲芸は余興の一種として披露されていたのですが、江戸時代には舞台芸として発展を遂げるようになります。江戸末期ごろには実際に落語が行われる寄席の席で、余興として曲芸が披露されることが多くなっていったといわれています。こういった寄席で行われる神楽は、太神楽曲芸と呼ばれています。

2. 御神楽

里神楽と対をなす神楽の形として、御神楽があります。御神楽とは、宮中の賢所と呼ばれる場所で行われる神楽のことを指し、雅楽の一種でもあります。賀茂臨時祭の還立の神楽などをもととしており、毎年12月中旬に現在も催されている年中行事でもあります。

1. 里神楽

一般的に、神楽と呼ばれるものはこちらの里神楽となります。里神楽は、事実上は関東で民間において継承されている神楽のことで、さらに4つに分類することができます。この分類方法は、芸能研究者である本田安次さんが提案したものとなります。

・巫女神楽

こちらは、祈祷や奉納を目的として、巫女が舞う形式の神楽のことを指します。この際、鈴や扇など採物を持ちながら踊ることも特徴のひとつです。

・獅子神楽

獅子の頭をご神体として、各地を巡る形式の神楽です。俗にいう獅子舞のことを指し、各地を回って祈祷やお祓いを行います。

・湯立神楽

こちらは伊勢外宮の摂末社の方々が行ったとされている神楽で、別名「伊勢流神楽」とも呼ばれています。巫女が沸かした湯を人々にかけることで清めの儀式とする「湯立」が取り入られています。

・採物神楽

別名「出雲流神楽」とも呼ばれるこちらの神楽は、出雲の国の佐陀大社で行われていた神楽のことを指します。こちらの採物神楽と元として、中国地方では娯楽性を高めた神楽が各地で広まっていったとされています。

また、里神楽の中では「太神楽」と呼ばれるものもあります。これは悪魔祓いとして行われていた神楽の一種で、獅子舞と曲芸で成り立っています。その中でも、曲芸は余興の一種として披露されていたのですが、江戸時代には舞台芸として発展を遂げるようになります。江戸末期ごろには実際に落語が行われる寄席の席で、余興として曲芸が披露されることが多くなっていったといわれています。こういった寄席で行われる神楽は、太神楽曲芸と呼ばれています。

2. 御神楽

里神楽と対をなす神楽の形として、御神楽があります。御神楽とは、宮中の賢所と呼ばれる場所で行われる神楽のことを指し、雅楽の一種でもあります。賀茂臨時祭の還立の神楽などをもととしており、毎年12月中旬に現在も催されている年中行事でもあります。

実際に神楽を見ることができる場所をご紹介

最後に、実際に神楽を間近に見ることができる場所をいくつか紹介していきたいと思います。

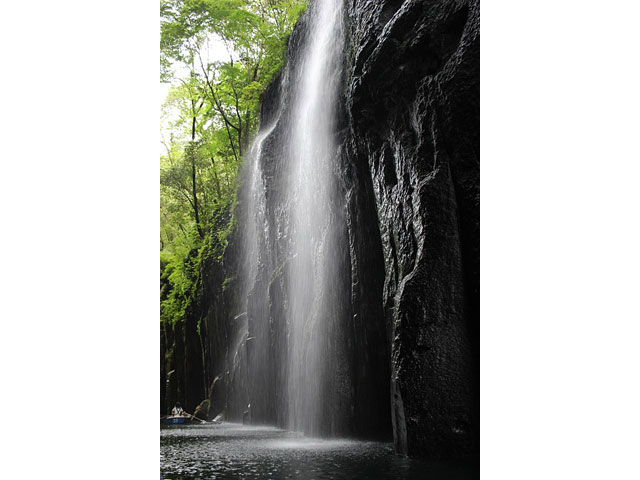

1. 高千穂神社の高千穂神楽

宮崎県高千穂にある高千穂神社では、1年を通して毎日神楽を見ることができます。毎日19時から受け塚を介しており、20時~21時までの約1時間、高千穂神社境内の神楽殿で行われています。主な演目としては、神楽の演目の中でも代表格ともいえる「手力雄の舞」「鈿女の舞」「戸取の舞」「御神体の舞」となっています。毎回、神楽の名手がその舞を披露してくれます。

料金は700円、車約100台が収納できる駐車場も完備されていますので、ぜひ足を運んでみてください。

詳しくはこちら

http://takachiho-kanko.info/kagura/

2. 石見地方の石見神楽

島根県江津市では、さまざまな神楽に関するイベントは開催されています。たとえば有福温泉湯では毎週土曜日の20:30~21:30に、石見神楽の定期公演会が開催されています。同じくしまね海洋館アクアス、「はっしー広場」では毎週日曜日13:00~15:00に、石見神楽を見ることができます。

また、これらの場所以外にも、江津市では定期的にいろいろな場所で岩見神楽を見る機会があります。それに加えて、神楽についての勉強会なども開催されていますので、神楽についてもっと良く知りたい、という方はぜひ一度江津市に足を運んでみてください。

このほかにも、日本中のさまざまな場所でそれぞれに見所がある神楽を見ることができます。気になる方は、ぜひ各自治体の情報を調べてみてください。もしかしたらお近くで神楽を見ることができるかもしれませんよ。

1. 高千穂神社の高千穂神楽

宮崎県高千穂にある高千穂神社では、1年を通して毎日神楽を見ることができます。毎日19時から受け塚を介しており、20時~21時までの約1時間、高千穂神社境内の神楽殿で行われています。主な演目としては、神楽の演目の中でも代表格ともいえる「手力雄の舞」「鈿女の舞」「戸取の舞」「御神体の舞」となっています。毎回、神楽の名手がその舞を披露してくれます。

料金は700円、車約100台が収納できる駐車場も完備されていますので、ぜひ足を運んでみてください。

詳しくはこちら

http://takachiho-kanko.info/kagura/

2. 石見地方の石見神楽

島根県江津市では、さまざまな神楽に関するイベントは開催されています。たとえば有福温泉湯では毎週土曜日の20:30~21:30に、石見神楽の定期公演会が開催されています。同じくしまね海洋館アクアス、「はっしー広場」では毎週日曜日13:00~15:00に、石見神楽を見ることができます。

また、これらの場所以外にも、江津市では定期的にいろいろな場所で岩見神楽を見る機会があります。それに加えて、神楽についての勉強会なども開催されていますので、神楽についてもっと良く知りたい、という方はぜひ一度江津市に足を運んでみてください。

このほかにも、日本中のさまざまな場所でそれぞれに見所がある神楽を見ることができます。気になる方は、ぜひ各自治体の情報を調べてみてください。もしかしたらお近くで神楽を見ることができるかもしれませんよ。

日本人として、一度は見たい神楽

いかがでしたか?神楽は日本伝統の、神々しい儀式でもあります。その美しく厳かな舞は、見る人全てを魅了することでしょう。ぜひ機会があれば、一度神楽を見てみてください。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)