奥羽の名城、仙台城(青葉城)・若松城・盛岡城・山形城の特徴と歴史をご紹介!

関連キーワード

1 仙台城

仙台市青葉山に建つ東北の大藩62万石の伊達氏の居城です。これから別名「青葉城」と呼ばれることもあります。伊達政宗は豊臣秀吉によって出羽から陸奥岩出山城に移されましたが、関が原の戦いの後、徳川家康の覇権が確立すると、その信任を得て現在地へ移りました。元々この場所には千代城がありましたが、ここを治めていた伊達盛重が伊達家を出奔して佐竹氏に仕えてからは廃城となっていました。そこを政宗みずからが縄張を行い、仙台城としたのです。

標高130mの青葉山に築かれた山城は総面積2万坪に至る広大な城で、南は深い谷、西は人馬通行の困難な山林、北は広瀬川で仕切られ、東も断崖をへだてて広瀬川に面する天然の要害です。

山頂の本丸は、東西約245m、南北約250mの平坦地で、5ヶ所に櫓を設けて土塁・石塁・塀でつなぎ、鉄砲狭間・矢狭間があります。南西部に天守台はありますが、天守は設けられませんでした。これは伊達政宗が徳川氏に遠慮したとも、警戒されるのを嫌ったためとも言われています。

郭内には桃山風書院建築の粋を集めた豪華な本丸御殿が建てられました。ここを訪れたスペイン人ビスカイノはその報告書の中で「仙台城は日本で最もすぐれ、また堅固なものの一つだ」と称えています。

しかし世の中が平穏になってくると山城は不便になってきます。そのため、二代忠宗のときに本丸より一段低いところに二の丸・三の丸がつくられ、以後は二の丸が中心となりました。この段階になると平山城と言えるでしょう。

のちにはさらに西の丸が本丸の南西に増設されました。ここに至って東北第一の巨大な城が完成することになります。その後、江戸時代を通じて火事や地震で損傷を受けますがそのたびに修復され、幕末期にはついに戦火にさらされることもありませんでした。そのため、この堅固な要害は本格的な攻撃を一度も受けることなく明治を迎えます。

少しずつ解体されていく中でも二の丸大手門は残っていました。これは肥前名護屋城の大手門を移した二階建ての門でしたが、これもついに1945年の空襲で焼失してしまいました。現在は復元された大手門隅櫓と、本丸・二の丸の石垣が残るのみとなっています。

標高130mの青葉山に築かれた山城は総面積2万坪に至る広大な城で、南は深い谷、西は人馬通行の困難な山林、北は広瀬川で仕切られ、東も断崖をへだてて広瀬川に面する天然の要害です。

山頂の本丸は、東西約245m、南北約250mの平坦地で、5ヶ所に櫓を設けて土塁・石塁・塀でつなぎ、鉄砲狭間・矢狭間があります。南西部に天守台はありますが、天守は設けられませんでした。これは伊達政宗が徳川氏に遠慮したとも、警戒されるのを嫌ったためとも言われています。

郭内には桃山風書院建築の粋を集めた豪華な本丸御殿が建てられました。ここを訪れたスペイン人ビスカイノはその報告書の中で「仙台城は日本で最もすぐれ、また堅固なものの一つだ」と称えています。

しかし世の中が平穏になってくると山城は不便になってきます。そのため、二代忠宗のときに本丸より一段低いところに二の丸・三の丸がつくられ、以後は二の丸が中心となりました。この段階になると平山城と言えるでしょう。

のちにはさらに西の丸が本丸の南西に増設されました。ここに至って東北第一の巨大な城が完成することになります。その後、江戸時代を通じて火事や地震で損傷を受けますがそのたびに修復され、幕末期にはついに戦火にさらされることもありませんでした。そのため、この堅固な要害は本格的な攻撃を一度も受けることなく明治を迎えます。

少しずつ解体されていく中でも二の丸大手門は残っていました。これは肥前名護屋城の大手門を移した二階建ての門でしたが、これもついに1945年の空襲で焼失してしまいました。現在は復元された大手門隅櫓と、本丸・二の丸の石垣が残るのみとなっています。

2 若松城

会津若松は中世以降、蘆名氏が支配しており、黒川城がその居城でした。この蘆名氏と連年戦いを続けていた伊達政宗が豊臣秀吉の制止を振り切ってついに蘆名義広を攻め滅ぼし、黒川城を手に入れました。しかし、その後、政宗が秀吉に臣従した際に会津は取り上げられ、かわって蒲生氏郷がこの地に入りました。その際に、この地を若松と改め、1591年から2年がかりで黒川城を若松城に大改修しました。

南に湯川の流れる台地上に本丸を築き、7層の大天守を置きました。本丸の北西には帯郭、東には二の丸・三の丸を張り出した梯郭式縄張の城になっています。

城は慶長の大地震(1611年)で大被害を受けましたが、後に入った加藤氏が1639年に大改築します。天守台の石垣は蒲生氏時代の野面積みのままですが、天守は5層の連結式天守で、外壁は白漆喰の総塗りごめとなりました。

本丸には壮麗な御殿を設け、北と西の出丸を整備し、大手を三の丸から北出丸へ移しています。

城主はやがて保科氏(会津松平氏)に変わり、幕末の戊辰戦争時に新政府軍の激しい攻撃を受けることになります。板垣退助の部隊に薩摩の部隊も加勢して1ヶ月に渡って攻撃しますが、ついに城は落ちず、後に開城するまで持ちこたえました。この際、飯盛山から様子を見ていた白虎隊士20名が城が落ちたと誤解して自刃したのはあまりにも有名です。

明治になって建物は壊されていき、天守は1965年に復元されました。

南に湯川の流れる台地上に本丸を築き、7層の大天守を置きました。本丸の北西には帯郭、東には二の丸・三の丸を張り出した梯郭式縄張の城になっています。

城は慶長の大地震(1611年)で大被害を受けましたが、後に入った加藤氏が1639年に大改築します。天守台の石垣は蒲生氏時代の野面積みのままですが、天守は5層の連結式天守で、外壁は白漆喰の総塗りごめとなりました。

本丸には壮麗な御殿を設け、北と西の出丸を整備し、大手を三の丸から北出丸へ移しています。

城主はやがて保科氏(会津松平氏)に変わり、幕末の戊辰戦争時に新政府軍の激しい攻撃を受けることになります。板垣退助の部隊に薩摩の部隊も加勢して1ヶ月に渡って攻撃しますが、ついに城は落ちず、後に開城するまで持ちこたえました。この際、飯盛山から様子を見ていた白虎隊士20名が城が落ちたと誤解して自刃したのはあまりにも有名です。

明治になって建物は壊されていき、天守は1965年に復元されました。

3 盛岡城

盛岡は旧名を不来方といいましたが、この用字を嫌った二代盛岡藩主の南部利直が森ヶ丘と改め、それが盛岡となったとされています。

当初、初代南部信直は九戸城を居城としていたのですが、陸奥支配を進める蒲生氏郷から少し北すぎるという指摘を受け、不来方に移ってきたとされています。この城は南部氏三代をかけて造った平城で、中津川と北上川(当時は城のすぐ西を流れていた)との間の台地に、南から北へ本丸・二の丸・三の丸と並ぶ連郭式になっています。かつては本丸に三重櫓(天守に改造)や二重櫓がありましたが、今はすべて失われ昔を偲べるのは石垣と堀だけです。特に石垣は穴太の石工の手によるものとされています。

城を囲む形で、城下町もいわゆる「五の字型」の道路を考えた上で計画的につくられました。

当初、初代南部信直は九戸城を居城としていたのですが、陸奥支配を進める蒲生氏郷から少し北すぎるという指摘を受け、不来方に移ってきたとされています。この城は南部氏三代をかけて造った平城で、中津川と北上川(当時は城のすぐ西を流れていた)との間の台地に、南から北へ本丸・二の丸・三の丸と並ぶ連郭式になっています。かつては本丸に三重櫓(天守に改造)や二重櫓がありましたが、今はすべて失われ昔を偲べるのは石垣と堀だけです。特に石垣は穴太の石工の手によるものとされています。

城を囲む形で、城下町もいわゆる「五の字型」の道路を考えた上で計画的につくられました。

4 山形城

山形城のはじまりは南北朝時代に北朝方の斯波兼頼が築いた館でした。斯波氏の子孫は最上氏と称しましたが、16世紀末ごろに最上義光が城を拡張・改築し、城下町も整えました。

平城で、本丸・二の丸・三の丸と三重の塀をめぐらせた輪郭式縄張の典型で、全国有数の規模を誇っていました。本丸には天守とされた三重櫓をはじめ、多くの櫓もあったようです。

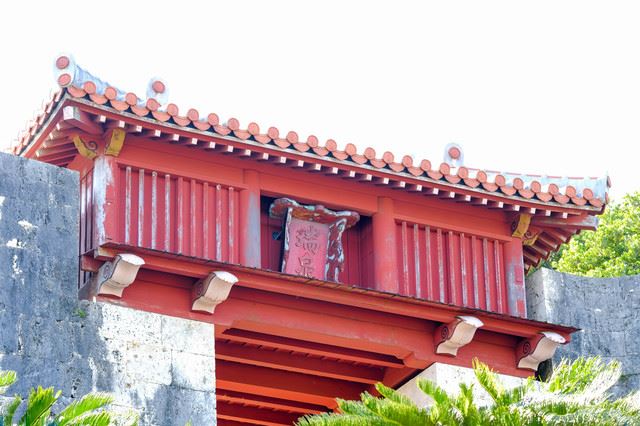

高い石垣や深い堀、広い郭内などに昔の面影を残しています。1991年には二の丸東大手門が復元されました。

平城で、本丸・二の丸・三の丸と三重の塀をめぐらせた輪郭式縄張の典型で、全国有数の規模を誇っていました。本丸には天守とされた三重櫓をはじめ、多くの櫓もあったようです。

高い石垣や深い堀、広い郭内などに昔の面影を残しています。1991年には二の丸東大手門が復元されました。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)