日本の北と南、東北の館と沖縄のグスクにみる特色ある城と砦

関連キーワード

1 東北の館

東北地方北部には大館・角館・平舘など館のつく地名が多くあります。中世に舘が築造されたことを示すものですが、東北・北海道の館とはどんなものなのでしょうか。

秋田県鹿角市、米代川右岸の台地に七館の跡があります。文字通り七つの舘が高さ20mほどの台地上に空堀で区画されて存在し、最大の第4号の舘跡は東西170m、郭内には6つの竪穴が検出されました。七つの舘はそれぞれの集落が連合して砦を構築したものであろうと考えられています。

北海道の南部には道南十二館があります。15~16世紀に道南に進出した和人が対アイヌの拠点として構築したもので、いずれも海岸や谷川沿いの舌状台地に作られています。

現函館市の志苔の舘は東西152m、南北112mの台地の平坦部に高さ1.5m~3mの土塁で囲まれています。この舘は1457年、アイヌのコシャマインの攻撃によって陥落しました。

コシャマインを倒したのは上ノ国の花沢館にいた武田信広でしたが、花沢館は標高30m~50mの丘陵上にあり、各所に堀・土塁・柵列など防御施設が整っていました。

舘の調査はまだ不十分ですが、道南の場合は明らかに砦の機能を果たしました。東北の場合は、在地土豪の分立・抗争の情勢が舘を生み出したと考えられています。

舘との関係が問題にされているのは北海道のチャシです。チャシはアイヌ語で砦・舘・柵・柵囲いの意味ですが、祭りや談判をする場所とか、見張り場という意味合いもあります。

チャシは全道で340基を超えますが、多くは北海道東部の太平洋沿岸部にあります。海岸沿いに行くと、まず沙流側流域に三十三ヶ所まとまっており、浦幌町のオタフンベチャシは高さ27mの丘頂にあって、お供え餅型をしています。陸別町のユクエピラチャシは内陸部最大のチャシで高さ80mの丘頂を堀で囲み、800平方メートルもあります。根室半島ではオホーツク海側の段丘上などに30ヶ所のチャシ群があります。

これらのチャシは形態も様々ですが、その機能も様々です。軍事的な砦もあれば祭場らしいチャシもあります。釧路市の鶴ヶ岱チャランケチャシなどは湖のなかに半島状に突き出し、二重の堀があり、談判の場ではなかったかとされています。

秋田県鹿角市、米代川右岸の台地に七館の跡があります。文字通り七つの舘が高さ20mほどの台地上に空堀で区画されて存在し、最大の第4号の舘跡は東西170m、郭内には6つの竪穴が検出されました。七つの舘はそれぞれの集落が連合して砦を構築したものであろうと考えられています。

北海道の南部には道南十二館があります。15~16世紀に道南に進出した和人が対アイヌの拠点として構築したもので、いずれも海岸や谷川沿いの舌状台地に作られています。

現函館市の志苔の舘は東西152m、南北112mの台地の平坦部に高さ1.5m~3mの土塁で囲まれています。この舘は1457年、アイヌのコシャマインの攻撃によって陥落しました。

コシャマインを倒したのは上ノ国の花沢館にいた武田信広でしたが、花沢館は標高30m~50mの丘陵上にあり、各所に堀・土塁・柵列など防御施設が整っていました。

舘の調査はまだ不十分ですが、道南の場合は明らかに砦の機能を果たしました。東北の場合は、在地土豪の分立・抗争の情勢が舘を生み出したと考えられています。

舘との関係が問題にされているのは北海道のチャシです。チャシはアイヌ語で砦・舘・柵・柵囲いの意味ですが、祭りや談判をする場所とか、見張り場という意味合いもあります。

チャシは全道で340基を超えますが、多くは北海道東部の太平洋沿岸部にあります。海岸沿いに行くと、まず沙流側流域に三十三ヶ所まとまっており、浦幌町のオタフンベチャシは高さ27mの丘頂にあって、お供え餅型をしています。陸別町のユクエピラチャシは内陸部最大のチャシで高さ80mの丘頂を堀で囲み、800平方メートルもあります。根室半島ではオホーツク海側の段丘上などに30ヶ所のチャシ群があります。

これらのチャシは形態も様々ですが、その機能も様々です。軍事的な砦もあれば祭場らしいチャシもあります。釧路市の鶴ヶ岱チャランケチャシなどは湖のなかに半島状に突き出し、二重の堀があり、談判の場ではなかったかとされています。

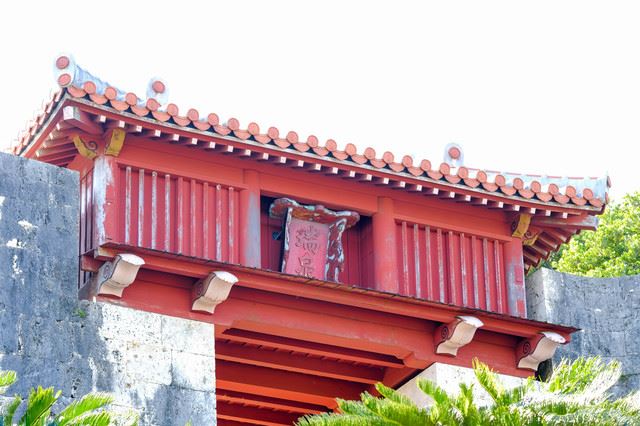

2 沖縄のグスク

グスクは中世の沖縄諸島に築かれた城砦です。総数は約250~300で、うち170前後が沖縄本島とその周辺にあります。

グスクの多くは海岸沿いの崖の上や小高い山の上に周りを石で囲んでつくられ、按司と呼ばれる支配者の根拠となっていました。首里城・中城城・今帰仁城などはいずれもその代表です。

しかし、グスクは必ずしも支配者の城塞とは限りません。グスクは沖縄本島南部に多く、一村落に二つ以上存在することもあり、本来は各地の共同体の防御集落でした。そのさい、必ず成員たちの聖域を核として形成されたようです。

おもなグスクを見てみます。首里城は標高130mの丘に外周約90mの城壁で内郭を囲い、その周囲に外郭を設けた平山城です。

内部は正殿を軸として、西側を表と呼ぶ行政施設区域、東側を御内原と称する王家や女官らの住居区域とします。重要なのは「京の内」とよばれる聖域があり、ここに神が降りてくるとされ、内部は石積みによって五郭に分けられていました。

城内にはかつて10の御嶽と称する聖域があったとされています。グスクはまさしく政治・宗教の統一的存在でした。

中城城は沖縄のグスクのうち、もっとも保存状態が良いグスクです。13~14世紀につくられ、15世紀半ばに中山王尚氏に重用された按司護佐丸の居城となりました。面積は約13000平方メートル、標高150mの丘の上に壮大な石垣の城壁をかまえ、内部は六つの郭に仕切って郭と郭とはアーチ状の門でつながっています。

石垣は自然の岩石を積み上げ、各所にえぐり入り部があって美しい曲線を示しています。井戸も二ヶ所にあります。明らかに軍事的城塞ですが、各所に拝所が存在することは注目です。

沖縄本島北部にはグスクは少ないですが本部半島北部に築かれた今帰仁城は面積49500平方メートル、首里城につぐ規模を持ち、かつては北山王国の主城でした。築城は14世紀末ごろと推定されています。

表門は南西の平朗門で、ここから長い石段をのぼると大庭という宮殿跡の広場へ出ます。その北に御内原とよぶ聖域があります。城の東は断崖絶壁で難攻不落を誇っていましたが、1416年に中山国王尚巴志の軍に攻められ、栄華の歴史を閉じます。

グスクの多くは海岸沿いの崖の上や小高い山の上に周りを石で囲んでつくられ、按司と呼ばれる支配者の根拠となっていました。首里城・中城城・今帰仁城などはいずれもその代表です。

しかし、グスクは必ずしも支配者の城塞とは限りません。グスクは沖縄本島南部に多く、一村落に二つ以上存在することもあり、本来は各地の共同体の防御集落でした。そのさい、必ず成員たちの聖域を核として形成されたようです。

おもなグスクを見てみます。首里城は標高130mの丘に外周約90mの城壁で内郭を囲い、その周囲に外郭を設けた平山城です。

内部は正殿を軸として、西側を表と呼ぶ行政施設区域、東側を御内原と称する王家や女官らの住居区域とします。重要なのは「京の内」とよばれる聖域があり、ここに神が降りてくるとされ、内部は石積みによって五郭に分けられていました。

城内にはかつて10の御嶽と称する聖域があったとされています。グスクはまさしく政治・宗教の統一的存在でした。

中城城は沖縄のグスクのうち、もっとも保存状態が良いグスクです。13~14世紀につくられ、15世紀半ばに中山王尚氏に重用された按司護佐丸の居城となりました。面積は約13000平方メートル、標高150mの丘の上に壮大な石垣の城壁をかまえ、内部は六つの郭に仕切って郭と郭とはアーチ状の門でつながっています。

石垣は自然の岩石を積み上げ、各所にえぐり入り部があって美しい曲線を示しています。井戸も二ヶ所にあります。明らかに軍事的城塞ですが、各所に拝所が存在することは注目です。

沖縄本島北部にはグスクは少ないですが本部半島北部に築かれた今帰仁城は面積49500平方メートル、首里城につぐ規模を持ち、かつては北山王国の主城でした。築城は14世紀末ごろと推定されています。

表門は南西の平朗門で、ここから長い石段をのぼると大庭という宮殿跡の広場へ出ます。その北に御内原とよぶ聖域があります。城の東は断崖絶壁で難攻不落を誇っていましたが、1416年に中山国王尚巴志の軍に攻められ、栄華の歴史を閉じます。

3 首里城の復元

琉球王国の中心だった首里城は三度の火災にあい、(1453・1666・1709年)、そのたびに再建されましたが、1945年の戦火で燃え落ちました。

国宝の指定を受けていたこの歴史的建築物の復元は沖縄の本土復帰記念事業として行われ、石を敷き詰めた御庭を囲む五つの建物(正殿・北殿・南殿・番所・奉神門)が1992年に完成しました。

再建された正殿は、正面11間(約29m)、奥行7間(約21m)、高さ16mで木造、二重屋根、三階建ての建物です。

正面石段の両側には高さ約4mの大竜柱があり、華やかに飾られた三間の唐破風屋根をくぐって内部に入ると一面の真紅の世界が広がります。

国宝の指定を受けていたこの歴史的建築物の復元は沖縄の本土復帰記念事業として行われ、石を敷き詰めた御庭を囲む五つの建物(正殿・北殿・南殿・番所・奉神門)が1992年に完成しました。

再建された正殿は、正面11間(約29m)、奥行7間(約21m)、高さ16mで木造、二重屋根、三階建ての建物です。

正面石段の両側には高さ約4mの大竜柱があり、華やかに飾られた三間の唐破風屋根をくぐって内部に入ると一面の真紅の世界が広がります。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)