正岡子規の弟子の語る、子規との思い出

関連キーワード

1902年(明治25年)、正岡子規は34歳にしてこの世を去りました。しかし、子規の遺志は彼の弟子たちによって受け継がれました。

子規のもとには生前、多くの弟子たちが集まりました。高浜虚子・河東碧梧桐・伊藤左千夫・長塚節といった文人はもちろん、画家の中村不折も子規のもとを訪れては絵や俳句について子規と語りました。

多くの弟子のなかでも、子規がもっとも可愛がり、一時は自身の後継者としても考えていたのが高浜虚子(1874~1959)でした。実際、子規の弟子として第一に名前があがるのは虚子であろうと思います。

子規の没後、弟子の多くが子規との思い出を語りました。虚子も子規との思い出を語りました。虚子が子規をどう思っていたか、虚子が子規との日々を回想した『正岡子規』から、正岡子規と高浜虚子の師弟関係をご紹介します。

子規のもとには生前、多くの弟子たちが集まりました。高浜虚子・河東碧梧桐・伊藤左千夫・長塚節といった文人はもちろん、画家の中村不折も子規のもとを訪れては絵や俳句について子規と語りました。

多くの弟子のなかでも、子規がもっとも可愛がり、一時は自身の後継者としても考えていたのが高浜虚子(1874~1959)でした。実際、子規の弟子として第一に名前があがるのは虚子であろうと思います。

子規の没後、弟子の多くが子規との思い出を語りました。虚子も子規との思い出を語りました。虚子が子規をどう思っていたか、虚子が子規との日々を回想した『正岡子規』から、正岡子規と高浜虚子の師弟関係をご紹介します。

1. 子規との出会い

雑誌『ホトトギス』の主幹として、夏目漱石の『吾輩は猫である』との関わりでも知られている高浜虚子。彼と正岡子規はいつ、どこで出会ったのでしょうか。

高浜虚子は正岡子規と同じ、愛媛県松山市の生まれ。彼の子規との出会いは中学時代。虚子が仲間と松山城の近くの練兵場で野球をしていたときのこと、そこへ東京帰りと思われる書生たちがぞろぞろとやってきました。「ちょっとお借しの」と言われるがままに、バットとボールを彼ら東京帰りの書生たちに渡すと、書生たちのなかのひとり、下駄をはき時期外れのシャツを来た人物にバットがわたりました。どうやら彼が書生たちの中心人物のようでした。その人物はなかなかの快音を響かせました。一度、虚子が転がってきたボールを投げ返すとその人物は「失敬」と一言。この何気ない「失敬」は虚子の心をすずろに引きつけました。この人物こそ正岡子規でした。

虚子が子規に弟子入りするきっかけは中学時代。小説家を目指して文学雑誌に熱中していた虚子は、友人の河東秉五郎(碧梧桐)が正岡子規へ手紙を書いているのを聞き、子規に手紙を送りました。美しい文字で書かれた返信は若き虚子を感動させるものでした。以後、虚子は碧梧桐と競って子規に手紙を送りました。子規はいつでも丁寧に返事を書きました。子規の手紙にはいつも発句(俳句)が書いてあり、しばしば虚子らに批評を求めました。これがきっかけで、虚子と碧梧桐は俳句に心をとめるようになりました。

高浜虚子は正岡子規と同じ、愛媛県松山市の生まれ。彼の子規との出会いは中学時代。虚子が仲間と松山城の近くの練兵場で野球をしていたときのこと、そこへ東京帰りと思われる書生たちがぞろぞろとやってきました。「ちょっとお借しの」と言われるがままに、バットとボールを彼ら東京帰りの書生たちに渡すと、書生たちのなかのひとり、下駄をはき時期外れのシャツを来た人物にバットがわたりました。どうやら彼が書生たちの中心人物のようでした。その人物はなかなかの快音を響かせました。一度、虚子が転がってきたボールを投げ返すとその人物は「失敬」と一言。この何気ない「失敬」は虚子の心をすずろに引きつけました。この人物こそ正岡子規でした。

虚子が子規に弟子入りするきっかけは中学時代。小説家を目指して文学雑誌に熱中していた虚子は、友人の河東秉五郎(碧梧桐)が正岡子規へ手紙を書いているのを聞き、子規に手紙を送りました。美しい文字で書かれた返信は若き虚子を感動させるものでした。以後、虚子は碧梧桐と競って子規に手紙を送りました。子規はいつでも丁寧に返事を書きました。子規の手紙にはいつも発句(俳句)が書いてあり、しばしば虚子らに批評を求めました。これがきっかけで、虚子と碧梧桐は俳句に心をとめるようになりました。

2. 子規と虚子の師弟関係

子規と虚子の文通関係は、いつしか文学を超えた付き合いとなっていました。虚子という号は「清」という本名から子規が授けたものです。

文学で身を立てる野望を抱く虚子は、中学を終えたら進学せず、すぐに上京して作家となりたい、周旋してくれぬか、と子規にうかがいをたてました。これに対し子規の返答は、いかん、学校をやめては衣食をどう工面するつもりか、という趣旨の冷静なものでした。虚子は、「衣食の問題」を突きつけられ、多いに煩悶しました。しかし、結局は子規のほうが先に退学し、それを追うように虚子も退学しました。当時の子規 ・ 虚子・碧梧桐の師弟関係について、虚子は面白い表現をしています。

「石橋」(しゃっきょう)という能がある。親獅子は舞台に出て舞い、子獅子は橋がかりで舞うのであるが、ちょっと余と子規居士との関係はそういったような状態であった。 居士はまだ舞ってはいかぬいかぬと言いながら舞台で舞い始めたので、余は堪えきれずに橋がかりで舞い出したのであった。碧梧桐君もその頃はほとんど余と同身一体のような有様であった。性格の全く異なった二人は常に同一行動を取っていた。橋がかりの子獅子は二匹であったのである。

(『正岡子規』高浜虚子)

日清戦争からの帰路、子規は喀血します。帰国後すぐ神戸の病院に入院しました。虚子が訪ねたとき、子規は死んだように横たわっていました。囁く子規の口元からは血の臭いが漂っていました。

虚子と碧梧桐は、イチゴを摘んでは病床の子規のもとへ届けることを日課としていました。この神戸の入院生活中に食べたイチゴについて、子規は次のように回想しています。

明治廿八年の五月の末から余は神戸病院に入院して居った。この時虚子が来てくれてその後碧梧桐も来てくれて看護の手は充分に届いたのであるが、余は非常な衰弱で一杯の牛乳も一杯のソップも飲む事が出来なんだ。そこで医者の許しを得て、少しばかりのいちごを食う事を許されて、毎朝こればかりは闕かした事がなかった。それも町に売っておるいちごは古くていかぬというので、虚子と碧梧桐が毎朝一日がわりにいちご畑へ行て取て来てくれるのであった。余は病牀でそれを待ちながら二人が爪上りのいちご畑でいちごを摘んでいる光景などを頻りに目前に描いていた。やがて一籠のいちごは余の病牀に置かれるのであった。このいちごの事がいつまでも忘れられぬので余は東京の寓居に帰って来て後、庭の垣根に西洋いちごを植えて楽んでいた。

子規の病状が快方へ向かうと、子規と虚子は須磨でともにときを過ごしました。須磨を立つ前日、子規は改まって虚子に向い、献身的な介抱を感謝していること、先の短い自分の後継者として、虚子をと考えていること、虚子は大成するには碧梧桐と離れて静かに学問をするべきこと、を告げます。出し抜けに後継者に指名された虚子は、プレッシャーを感じながらも頷くばかりでした。

東京に戻ってから再び子規は手紙で虚子を呼び出しました。刈り取りの終わった寂しげな稲田を臨む道灌山の茶屋に子規と虚子は腰をおろしました。「どうかな、少し学問は出来るかな」と切り出した子規ですが、虚子はすでに学問をやめる決心を固めていました。二人の会話は食い違い、沈黙ばかりが続くなか、ついに虚子は「私(あし)は学問をする気はない」と断言しました。こうして子規の虚子を自分の後継者とする思いは立ち消えとなりました。

文学で身を立てる野望を抱く虚子は、中学を終えたら進学せず、すぐに上京して作家となりたい、周旋してくれぬか、と子規にうかがいをたてました。これに対し子規の返答は、いかん、学校をやめては衣食をどう工面するつもりか、という趣旨の冷静なものでした。虚子は、「衣食の問題」を突きつけられ、多いに煩悶しました。しかし、結局は子規のほうが先に退学し、それを追うように虚子も退学しました。当時の子規 ・ 虚子・碧梧桐の師弟関係について、虚子は面白い表現をしています。

「石橋」(しゃっきょう)という能がある。親獅子は舞台に出て舞い、子獅子は橋がかりで舞うのであるが、ちょっと余と子規居士との関係はそういったような状態であった。 居士はまだ舞ってはいかぬいかぬと言いながら舞台で舞い始めたので、余は堪えきれずに橋がかりで舞い出したのであった。碧梧桐君もその頃はほとんど余と同身一体のような有様であった。性格の全く異なった二人は常に同一行動を取っていた。橋がかりの子獅子は二匹であったのである。

(『正岡子規』高浜虚子)

日清戦争からの帰路、子規は喀血します。帰国後すぐ神戸の病院に入院しました。虚子が訪ねたとき、子規は死んだように横たわっていました。囁く子規の口元からは血の臭いが漂っていました。

虚子と碧梧桐は、イチゴを摘んでは病床の子規のもとへ届けることを日課としていました。この神戸の入院生活中に食べたイチゴについて、子規は次のように回想しています。

明治廿八年の五月の末から余は神戸病院に入院して居った。この時虚子が来てくれてその後碧梧桐も来てくれて看護の手は充分に届いたのであるが、余は非常な衰弱で一杯の牛乳も一杯のソップも飲む事が出来なんだ。そこで医者の許しを得て、少しばかりのいちごを食う事を許されて、毎朝こればかりは闕かした事がなかった。それも町に売っておるいちごは古くていかぬというので、虚子と碧梧桐が毎朝一日がわりにいちご畑へ行て取て来てくれるのであった。余は病牀でそれを待ちながら二人が爪上りのいちご畑でいちごを摘んでいる光景などを頻りに目前に描いていた。やがて一籠のいちごは余の病牀に置かれるのであった。このいちごの事がいつまでも忘れられぬので余は東京の寓居に帰って来て後、庭の垣根に西洋いちごを植えて楽んでいた。

子規の病状が快方へ向かうと、子規と虚子は須磨でともにときを過ごしました。須磨を立つ前日、子規は改まって虚子に向い、献身的な介抱を感謝していること、先の短い自分の後継者として、虚子をと考えていること、虚子は大成するには碧梧桐と離れて静かに学問をするべきこと、を告げます。出し抜けに後継者に指名された虚子は、プレッシャーを感じながらも頷くばかりでした。

東京に戻ってから再び子規は手紙で虚子を呼び出しました。刈り取りの終わった寂しげな稲田を臨む道灌山の茶屋に子規と虚子は腰をおろしました。「どうかな、少し学問は出来るかな」と切り出した子規ですが、虚子はすでに学問をやめる決心を固めていました。二人の会話は食い違い、沈黙ばかりが続くなか、ついに虚子は「私(あし)は学問をする気はない」と断言しました。こうして子規の虚子を自分の後継者とする思いは立ち消えとなりました。

3. 虚子がみた師正岡子規

道灌山での決裂後も子規は師匠として虚子にアドバイスを続けました。虚子は子規が師匠として振る舞わずにはいられない性分であることを看破していました。彼の見るところでは、子規の人柄には人の師になるに欠かせない「執着」がありました。虚子は、「人の師匠となり親分となるにも第一に欠くことのできぬものはこの執着である。」と言います。子規は、気ままに自分の欲するところに従う弟子たちをも手放すことのできない執着があったというのです。この執着は子規の欲でもあり、愛でもあった、と虚子は言います。

4. 病床の子規

子規の病が篤くなり、自分で動くことが出来なくなってからは、虚子が子規のもとを時折訪れては看病を手伝う日々が続きました。子規は毎日新聞に短文を投稿することを日課としていましたが、虚子はその短文の口述筆記も務めました。子規はこの新聞への投稿を毎日の楽しみとしており、新聞に自分の文章が載っているのを見れば喜び、そうないと癇癪を起こすという調子でした。この短文がすなわち『病床六尺』です。

子規は病気でひどい癇癪をおこすこともありましたが、納豆売りの声を聞くや、納豆売りの労をねぎらうため、わざわざ食べたいわけでもないのに、家のものに買わせる、といった思いやりのある一面を見せることもありました。虚子とはよく須磨の思い出話をしました。

臨終の夜、虚子は子規の看病を交代で勤めていました。庭には美しい月が糸瓜の向こうに見える夜のことでした。子規の母と看病を交代した虚子が一旦、座敷で仮眠を取っていたときでした。「清さん、清さん」と呼ばれた虚子が病床にかけつけると、子規はすでに亡くなっていました。師の臨終の報せを碧梧桐らに伝えるため、虚子が門を出ると、空天には月が明明と光っていました。「子規居士の霊が今空中に騰りつつあるのではないか」と思わせる霊妙な月を見た虚子の口からは、ひとりでに

子規逝くや 十七日の 月明に

という言葉がたちのぼりました。そして子規の霊を見上げるような心持ちで月明の空を見上げました。

帰ってくると、子規の家は涙に沈んでいました。虚子が、かきくらす子規の母の傍に座ると、子規の母は言いました。「升(ノボ)は清さんが一番好きであった。清さんには一方ならんお世話になった。」虚子はただ黙って座っているばかりでした。

v 虚子は子規との思い出の最後に次のように述べています。「私は今でもなお、居士の新しい骸の前で母堂の言われた言葉を思い出すたびに、深い考えに沈むのである。余の生涯は要するに居士の好意に辜負した生涯であったのだろう。」

子規は病気でひどい癇癪をおこすこともありましたが、納豆売りの声を聞くや、納豆売りの労をねぎらうため、わざわざ食べたいわけでもないのに、家のものに買わせる、といった思いやりのある一面を見せることもありました。虚子とはよく須磨の思い出話をしました。

臨終の夜、虚子は子規の看病を交代で勤めていました。庭には美しい月が糸瓜の向こうに見える夜のことでした。子規の母と看病を交代した虚子が一旦、座敷で仮眠を取っていたときでした。「清さん、清さん」と呼ばれた虚子が病床にかけつけると、子規はすでに亡くなっていました。師の臨終の報せを碧梧桐らに伝えるため、虚子が門を出ると、空天には月が明明と光っていました。「子規居士の霊が今空中に騰りつつあるのではないか」と思わせる霊妙な月を見た虚子の口からは、ひとりでに

子規逝くや 十七日の 月明に

という言葉がたちのぼりました。そして子規の霊を見上げるような心持ちで月明の空を見上げました。

帰ってくると、子規の家は涙に沈んでいました。虚子が、かきくらす子規の母の傍に座ると、子規の母は言いました。「升(ノボ)は清さんが一番好きであった。清さんには一方ならんお世話になった。」虚子はただ黙って座っているばかりでした。

v 虚子は子規との思い出の最後に次のように述べています。「私は今でもなお、居士の新しい骸の前で母堂の言われた言葉を思い出すたびに、深い考えに沈むのである。余の生涯は要するに居士の好意に辜負した生涯であったのだろう。」

短くも新風を吹き込んだ正岡子規の35年の人生とは

『俳句』ということばは、明治時代、正岡子規より作られたということはご存知でしょうか。

文学をこよなく愛し、日本の文学史に多大なる影響を与えた正岡子規の文学人生35年間に迫ります。

文学の入り口は漢詩との出会いから

正岡子規は、1867年(慶応3年)現在の愛媛県松山市花園町で松山藩の下級武士の子として生まれました。

北に松山城を眺め、名湯・道後温泉や道後平野が広がる風光明媚な場所。

松山では俳句が盛んで正岡子規も幼い頃から俳句と触れ合っていたようです。

ところで1867年(慶応3年)の日本と言えば、ひとつの時代が終わりを迎えるまさに激動の真只中にありました。

270年以上続いた徳川幕府の終焉、徳川慶喜による大政奉還から始まり龍馬の暗殺、年号が江戸慶応から明治へと変わり、歴史が大きく動いた年の秋に生まれました。 正岡子規の父は子規が4歳の時に他界し、母の手で育てられました。 母方の父は儒学者の大原観山であり、幼い頃から観山の私塾で漢詩を学びます。 わずか8歳で漢詩の素読を始め、素読を通じて文学全般の教養を身に付けていったのです。

10歳には漢詩を作り、漢詩の添削を受けていました。 ここで11歳の時に子規が作った漢詩をご紹介します。

聞子規(子規全集・漢詩八巻/正岡子規)

一聲孤月下 一声 孤月の下 (いっせいこげつのもと)

啼血不堪聞 啼血 聞くに堪えず (ちにないてきくにたえず)

半夜空欹枕 半夜 空しく枕を欹 (はんやむなしくまくらをそばたつ)

古郷萬里雲 古郷 万里の雲 (こきょうばんりのくも)

漢詩にはリズムがあり独特のことばの響きがあります。

正岡子規の俳句や短歌にはこうしたリズム、清々しいまでの引き締まった表現力があり、幼少期に漢詩によって文学の基礎が養われていったのが分かります。

この詩のタイトル『子規』とは、ホトトギスのことです。

やがて来る自らの運命を物語っているかのようで、子規の人生をこの漢詩と重ね合わせてしまいます。 また明治十八年の子規の俳句が残っており、この頃から俳句を作り始めたと言われています。

「ねころんて書よむ人や春の草」 明治十八年(寒山落木一/正岡子規)

「一重づつ一重つつ散れ八重桜」 明治十九年(寒山落木一/正岡子規)

「ちる花にもつるつる鳥の翼かな」 明治二十年(寒山落木一/正岡子規)

年を追うごとにどんどん味わい深くなっていく子規の俳句は、子規全集・寒山落木を通して楽しめます。

寒山落木は、明治十八年~二十九年までの子規の俳句を五巻にわたって紹介しています。

こうして俳人・正岡子規と文学の始まりは周りの人々や風光明媚な松山の自然、漢詩との出会いにより育まれていったのでしょう。

ところで1867年(慶応3年)の日本と言えば、ひとつの時代が終わりを迎えるまさに激動の真只中にありました。

270年以上続いた徳川幕府の終焉、徳川慶喜による大政奉還から始まり龍馬の暗殺、年号が江戸慶応から明治へと変わり、歴史が大きく動いた年の秋に生まれました。 正岡子規の父は子規が4歳の時に他界し、母の手で育てられました。 母方の父は儒学者の大原観山であり、幼い頃から観山の私塾で漢詩を学びます。 わずか8歳で漢詩の素読を始め、素読を通じて文学全般の教養を身に付けていったのです。

10歳には漢詩を作り、漢詩の添削を受けていました。 ここで11歳の時に子規が作った漢詩をご紹介します。

聞子規(子規全集・漢詩八巻/正岡子規)

一聲孤月下 一声 孤月の下 (いっせいこげつのもと)

啼血不堪聞 啼血 聞くに堪えず (ちにないてきくにたえず)

半夜空欹枕 半夜 空しく枕を欹 (はんやむなしくまくらをそばたつ)

古郷萬里雲 古郷 万里の雲 (こきょうばんりのくも)

漢詩にはリズムがあり独特のことばの響きがあります。

正岡子規の俳句や短歌にはこうしたリズム、清々しいまでの引き締まった表現力があり、幼少期に漢詩によって文学の基礎が養われていったのが分かります。

この詩のタイトル『子規』とは、ホトトギスのことです。

やがて来る自らの運命を物語っているかのようで、子規の人生をこの漢詩と重ね合わせてしまいます。 また明治十八年の子規の俳句が残っており、この頃から俳句を作り始めたと言われています。

「ねころんて書よむ人や春の草」 明治十八年(寒山落木一/正岡子規)

「一重づつ一重つつ散れ八重桜」 明治十九年(寒山落木一/正岡子規)

「ちる花にもつるつる鳥の翼かな」 明治二十年(寒山落木一/正岡子規)

年を追うごとにどんどん味わい深くなっていく子規の俳句は、子規全集・寒山落木を通して楽しめます。

寒山落木は、明治十八年~二十九年までの子規の俳句を五巻にわたって紹介しています。

こうして俳人・正岡子規と文学の始まりは周りの人々や風光明媚な松山の自然、漢詩との出会いにより育まれていったのでしょう。

同級生・夏目漱石との出会い

1880年代に入り日本が自由民権運動に沸いた頃、子規自らも青年演説をするなど政治の世界にのめり込んでいきました。そして松山を離れ東京へ上京、共立学校を経て東京予備門へ入学。そこで同級生・夏目漱石に出会います。

のちに親友となる2人の共通点は漢詩と落語、2人とも寄席にうつつをぬかした時期もあったようで、寄席に通いながら心も通わせていったのでしょう。

夏目漱石が執筆した「正岡子規」では、子規とのこうしたやりとりが書かれており、子規の人となりが分かる作品になっています。 漱石は子規に俳句を作ることを勧められ、少しずつ俳句の世界に足を踏み入れる事になるのです。

のちに親友となる2人の共通点は漢詩と落語、2人とも寄席にうつつをぬかした時期もあったようで、寄席に通いながら心も通わせていったのでしょう。

夏目漱石が執筆した「正岡子規」では、子規とのこうしたやりとりが書かれており、子規の人となりが分かる作品になっています。 漱石は子規に俳句を作ることを勧められ、少しずつ俳句の世界に足を踏み入れる事になるのです。

二十二歳 俳号を子規とする

1889年(明治22年)5月、22歳という若さで結核に侵された正岡子規。

このとき、啼いて血を吐くホトトギスの意味を持つ「子規」を俳号としたのです。

「卯の花の散るまで啼くか子規(ホトトギス)」(子規全集・第九巻/正岡子規)

ホトトギスは元来、夏の到来を告げる鳥、卯の花も清々しい初夏の花です。

5月は卯月とも子規の生まれた卯の年とも言われており、それらをうまく結びつけ俳句にしたためたのでしょう。

「卯の花はすなわち自分、子規はホトトギス」

明治時代、ホトトギスはその啼き声と口の中が血を吐いた様に真っ赤な事から、肺病の代名詞と言われていました。

正岡子規は喀血した頃から自分の人生はあまり長くないと悟り、書く事や詠むことで未来を切り開いて行こうと決意したのです。

正岡子規にとって文学を志すことが病に打ち克つ一筋の希望の光だったのかも知れません。

このとき、啼いて血を吐くホトトギスの意味を持つ「子規」を俳号としたのです。

「卯の花の散るまで啼くか子規(ホトトギス)」(子規全集・第九巻/正岡子規)

ホトトギスは元来、夏の到来を告げる鳥、卯の花も清々しい初夏の花です。

5月は卯月とも子規の生まれた卯の年とも言われており、それらをうまく結びつけ俳句にしたためたのでしょう。

「卯の花はすなわち自分、子規はホトトギス」

明治時代、ホトトギスはその啼き声と口の中が血を吐いた様に真っ赤な事から、肺病の代名詞と言われていました。

正岡子規は喀血した頃から自分の人生はあまり長くないと悟り、書く事や詠むことで未来を切り開いて行こうと決意したのです。

正岡子規にとって文学を志すことが病に打ち克つ一筋の希望の光だったのかも知れません。

人生に悩み松尾芭蕉が歩いた木曽路を子規も歩く

江戸時代の俳諧人・松尾芭蕉は木曽路を歩き「更科紀行」を、江戸時代後期には広重、英泉が「木曽街道六十九次」を描いた事で有名な木曽路。 1891年(明治24年)6月、正岡子規も善光寺街道から木曽路を歩き「かけはしの紀」を執筆していたのです。

旅立ちの前、松尾芭蕉は命をかけて旅立つ事を友人たちに告げ、旅を始めるのですが、正岡子規もまた病に倒れる覚悟をし、友に別れを告げ旅に出ています。 その覚悟からこの「かけはしの記」は始まります。

まだ学生の頃、進むべき道に迷い苦悩する途上での旅、先が長くない事を感じていた子規は自分には何が出来るか、何を残して行けるのかを思い悩んでいました。 上野を出発し木曽路を歩き、そして美濃路へと進んでいく。

ここでの旅の目的は木曽路。 旅の途中、馬に乗りながら路の辺に咲く白い花を見つけ、この花を「卯の花」と聞き「いと うれしくて」と大変喜び短歌を作っています。

「むらきえし 山の白雪きてみれば 駒のあかきに ゆれる卯の花」(かけはしの記/正岡子規)

喀血した時に詠んだ「卯の花」は子規にとって特別な意味を持っていたのでしょうか。

松本では早く木曽路に入りたいと木曽路までの道のりを急ぎ、木曽路に入った折には、木曽の山々の景色や山から流れる水の美しさが尋常ではないとその美しさを口ずさんでいます。

「やさしくも あやめさきけり 木曽の山」(かけはしの記/正岡子規)

また薮原宿では名産品の「お六櫛」を購入し、誰にあげるでもないのに我ながらあやしと書き記し、正岡子規らしさをうかがわせます 旅の途中、大雨に降られたときの一句。

「折からの 木曽の旅路を 五月雨」(かけはしの記/正岡子規)

雨のなか、木曽のかけはしを訪れた子規は、岩岩が数十メートルもそそり立つような場所にある桟(かけはし)を一双の屏風のようだと表現し、その危なき場所に神代の昔から生え重なっているだろう苔の上を、なにげなく咲いているツツジの花がいかにも狩野派の絵か、それとも土佐派の絵でも見ているかのようだと感嘆しています。 「かけはしや あぶない処に山つつじ」(かけはしの記/正岡子規)正岡子規のこうした類い稀なる表現力がこの「かけはしの記」の面白さでもあります。

この先も木曽路を歩き、美濃路から故郷松山へと進んでいきました。 かけはしの記を執筆したこの旅は、後に俳句を革新していく重要な旅になったと言われています。

旅立ちの前、松尾芭蕉は命をかけて旅立つ事を友人たちに告げ、旅を始めるのですが、正岡子規もまた病に倒れる覚悟をし、友に別れを告げ旅に出ています。 その覚悟からこの「かけはしの記」は始まります。

まだ学生の頃、進むべき道に迷い苦悩する途上での旅、先が長くない事を感じていた子規は自分には何が出来るか、何を残して行けるのかを思い悩んでいました。 上野を出発し木曽路を歩き、そして美濃路へと進んでいく。

ここでの旅の目的は木曽路。 旅の途中、馬に乗りながら路の辺に咲く白い花を見つけ、この花を「卯の花」と聞き「いと うれしくて」と大変喜び短歌を作っています。

「むらきえし 山の白雪きてみれば 駒のあかきに ゆれる卯の花」(かけはしの記/正岡子規)

喀血した時に詠んだ「卯の花」は子規にとって特別な意味を持っていたのでしょうか。

松本では早く木曽路に入りたいと木曽路までの道のりを急ぎ、木曽路に入った折には、木曽の山々の景色や山から流れる水の美しさが尋常ではないとその美しさを口ずさんでいます。

「やさしくも あやめさきけり 木曽の山」(かけはしの記/正岡子規)

また薮原宿では名産品の「お六櫛」を購入し、誰にあげるでもないのに我ながらあやしと書き記し、正岡子規らしさをうかがわせます 旅の途中、大雨に降られたときの一句。

「折からの 木曽の旅路を 五月雨」(かけはしの記/正岡子規)

雨のなか、木曽のかけはしを訪れた子規は、岩岩が数十メートルもそそり立つような場所にある桟(かけはし)を一双の屏風のようだと表現し、その危なき場所に神代の昔から生え重なっているだろう苔の上を、なにげなく咲いているツツジの花がいかにも狩野派の絵か、それとも土佐派の絵でも見ているかのようだと感嘆しています。 「かけはしや あぶない処に山つつじ」(かけはしの記/正岡子規)正岡子規のこうした類い稀なる表現力がこの「かけはしの記」の面白さでもあります。

この先も木曽路を歩き、美濃路から故郷松山へと進んでいきました。 かけはしの記を執筆したこの旅は、後に俳句を革新していく重要な旅になったと言われています。

俳諧を俳句へと革新していく出会い

1894年(明治27年)、日本ではちょうど日清戦争が始まった年です。

子規は大学を中退し、新聞社に入社していました。

子規の勤める新聞社では日清戦争の煽りを受け、新聞「小日本」が僅か半年足らずで廃刊に追い込まれています。 しかし、悪いことばかりではありませんでした。 挿絵画家の中村不折と出会い、絵画の技法「写生」を俳句にも応用出来るのではないかと考え始めたのもこの年でした。 その後、正岡子規は「写生」に基づき俳諧を革新させていきます。

西洋文学が日本に入って来たことにより、一時は俳諧や短歌も衰退の一途を辿りますが、その時代の流れに歯止めをかけたのが、正岡子規その人だったのです。 のちに新しく連載する事になる新聞「日本」を活用し、俳諧から俳句へと名前を改め、理想ばかりの月並み俳句から写生を基にした現在の俳句へと確立させていくのです。

子規の勤める新聞社では日清戦争の煽りを受け、新聞「小日本」が僅か半年足らずで廃刊に追い込まれています。 しかし、悪いことばかりではありませんでした。 挿絵画家の中村不折と出会い、絵画の技法「写生」を俳句にも応用出来るのではないかと考え始めたのもこの年でした。 その後、正岡子規は「写生」に基づき俳諧を革新させていきます。

西洋文学が日本に入って来たことにより、一時は俳諧や短歌も衰退の一途を辿りますが、その時代の流れに歯止めをかけたのが、正岡子規その人だったのです。 のちに新しく連載する事になる新聞「日本」を活用し、俳諧から俳句へと名前を改め、理想ばかりの月並み俳句から写生を基にした現在の俳句へと確立させていくのです。

子規28歳、喀血し倒れる

1895年(明治28年)、子規28歳

「六月を 奇麗な風の 吹くことよ」(寒山落木四/正岡子規)

従軍記者として遼東半島に渡り帰国の途上、船の中で激しく喀血しそのまま病院に担ぎ込まれています。 生きるか死ぬかの境を何とか脱した六月の景色には、梅雨晴れの涼やかな風が吹いていたのでしょうか。 「吹くことよ」には生きているからこそ感じられる風の感触、そこには深い詠嘆とともに子規は何を思ったのでしょう。

その後静養のため松山に一旦帰郷します。

夏目漱石もまた英語教師としてこの地を訪れていました。 五十余日という短い時間でしたが二人は共同生活を楽しみます。 二人が共同生活をした愚陀仏庵(ぐだぶつあん)での暮らしは、正岡子規が一階、漱石は二階で過ごし、子規の部屋ではしばしば句会が開かれ次第に漱石も俳句にのめり込んで行きました。

周りからは結核の子規とはあまり付き合わない方がいいと忠告されていたようですが、いつも漱石は構わず子規の面倒を見ていたのです。 子規が少しでも良くなればと道後温泉にも一緒に行っています。 現在も道後温泉の近くには子規記念館があり、子規の足跡を色濃く残している場所です。

子規は体調も良くなり新連載、新聞「日本」のため東京に戻ることになります。

この時、漱石に別れの一句を贈っています。

「行く我にとどまる汝(なれ)に秋二つ」(寒山落木四/正岡子規)

別々の場所で、別々の秋を過ごすことになるという寂しげな句でしょうか。

この年は子規にとっても漱石にとっても忘れられないもう1つの別れがありました。子規の従兄弟で、漱石の教え子でもあった藤野古白との別れ、古白はこの年に亡くなっています。子規はこの古白のことを何度も俳句に残しています。

「春の夜の そこ行くは誰そ 行くは誰そ (古白を思いて)」 (寒山落木四/正岡子規)

「古白死して二年 桜咲き 我病めり」 明治三十年夏 (寒山落木四/正岡子規)

明治28年、いくつもの別れの中、子規は松山を去りましたが帰京の途中に立ち寄った奈良で有名なこの一句が生まれました。

「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」(寒山落木四/正岡子規)

のちにこの句は、松尾芭蕉の「古池や~」と並ぶ俳句の代名詞となりました。

夏目漱石もまた松山での英語教師、子規との同居生活により「坊ちゃん」を執筆しています。

松山での二人の何気ない暮らしが、のちの日本の近代文学に多大な影響を与えることになったのです。

「六月を 奇麗な風の 吹くことよ」(寒山落木四/正岡子規)

従軍記者として遼東半島に渡り帰国の途上、船の中で激しく喀血しそのまま病院に担ぎ込まれています。 生きるか死ぬかの境を何とか脱した六月の景色には、梅雨晴れの涼やかな風が吹いていたのでしょうか。 「吹くことよ」には生きているからこそ感じられる風の感触、そこには深い詠嘆とともに子規は何を思ったのでしょう。

その後静養のため松山に一旦帰郷します。

夏目漱石もまた英語教師としてこの地を訪れていました。 五十余日という短い時間でしたが二人は共同生活を楽しみます。 二人が共同生活をした愚陀仏庵(ぐだぶつあん)での暮らしは、正岡子規が一階、漱石は二階で過ごし、子規の部屋ではしばしば句会が開かれ次第に漱石も俳句にのめり込んで行きました。

周りからは結核の子規とはあまり付き合わない方がいいと忠告されていたようですが、いつも漱石は構わず子規の面倒を見ていたのです。 子規が少しでも良くなればと道後温泉にも一緒に行っています。 現在も道後温泉の近くには子規記念館があり、子規の足跡を色濃く残している場所です。

子規は体調も良くなり新連載、新聞「日本」のため東京に戻ることになります。

この時、漱石に別れの一句を贈っています。

「行く我にとどまる汝(なれ)に秋二つ」(寒山落木四/正岡子規)

別々の場所で、別々の秋を過ごすことになるという寂しげな句でしょうか。

この年は子規にとっても漱石にとっても忘れられないもう1つの別れがありました。子規の従兄弟で、漱石の教え子でもあった藤野古白との別れ、古白はこの年に亡くなっています。子規はこの古白のことを何度も俳句に残しています。

「春の夜の そこ行くは誰そ 行くは誰そ (古白を思いて)」 (寒山落木四/正岡子規)

「古白死して二年 桜咲き 我病めり」 明治三十年夏 (寒山落木四/正岡子規)

明治28年、いくつもの別れの中、子規は松山を去りましたが帰京の途中に立ち寄った奈良で有名なこの一句が生まれました。

「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」(寒山落木四/正岡子規)

のちにこの句は、松尾芭蕉の「古池や~」と並ぶ俳句の代名詞となりました。

夏目漱石もまた松山での英語教師、子規との同居生活により「坊ちゃん」を執筆しています。

松山での二人の何気ない暮らしが、のちの日本の近代文学に多大な影響を与えることになったのです。

最後まで文学に邁進し文学を愛した正岡子規

新連載 新聞「日本」のために帰京した子規は、「明治九年の俳句界」を掲載、その後、短歌の革新のため着手した「歌よみに与ふる書」を発表し日本中を震撼させます。この頃になると子規の病状も徐々に悪化し、次第に歩くことも出来なくなっていくのです。

それでもなお正岡子規は書くことだけはやめなかったのです。

1897年(明治30年)になると夏目漱石が子規を訪ねます。

漱石はイギリスに行くため子規に別れを言いに来たのでしょう。

「秋の雨 荷物ぬらすな 風引くな」 (寒山落木四/正岡子規)

「萩芒 来年逢ん さりながら」 (寒山落木四/正岡子規)

正岡子規が漱石に送った句です。

子規の悲しみを隠した優しさ、もう二度と会えないだろうという強い覚悟さえ伝わってきます。

1897年(明治30年)になると夏目漱石が子規を訪ねます。

漱石はイギリスに行くため子規に別れを言いに来たのでしょう。

「秋の雨 荷物ぬらすな 風引くな」 (寒山落木四/正岡子規)

「萩芒 来年逢ん さりながら」 (寒山落木四/正岡子規)

正岡子規が漱石に送った句です。

子規の悲しみを隠した優しさ、もう二度と会えないだろうという強い覚悟さえ伝わってきます。

晩年を過ごした子規庵にて

「五月雨や 上野の山も 見飽きたり」 (俳句稿/正岡子規)

「棚ノ糸瓜 思フ処へ ブラ下ル」 (俳句稿/正岡子規)

1901年(明治34年)に書いたこの句は亡くなる一年ほど前に詠んだものです。

この頃になると動くことすらできず毎日の苦しみのなか、病床で窓からの同じ景色を眺めていたのでしょう。

病床で書き上げた随筆「墨汁一滴」が新聞「日本」に連載、9月には「仰臥漫録(びょうがまんろく)」を書き始め、最後の年には「病状六尺」を新聞「日本」で連載しています。 この三作品は、動けなくともなお精力的に書くことを求め続けた証でもあります。

最後の年の子規の句です。

「時鳥 啼かず卯の花 くだしつつ」(俳句稿/正岡子規)

卯の花の咲く五月雨が降りつづいている5月頃の様子でしょうか。

「君を送る 狗ころ 柳散る頃に」

ヨーロッパへ行く人の許へ根岸の笹の雪を贈りて(病牀六尺/正岡子規)

亡くなる4日前には、随筆「九月十四日の朝」を口述で執筆。

前日には、絶筆・糸瓜(へちま)三句を残していました、そのなかの一句です。

「をととひの へちまの水も 取らざり」(病牀六尺/正岡子規)

秋を好んだ正岡子規は9月19日の未明、35年の短い生涯に幕を閉じました。

晩年は病に倒れ、動くことすら出来ず、自分には何が残せるのだろうかと苦悩しながらも俳句の世界を革新した正岡子規。 俳句は今も「写生」を基に作られその形を変えていません。

松山から始まった正岡子規の人生とは、俳句という言葉とともに日本の文学界に新風を吹かせ、多くの人々に愛され、また多くの人々に影響を与えた35年間でした。

松山はもちろん日本の俳句界では今もなお子規の風が確かに吹き続けています。

「棚ノ糸瓜 思フ処へ ブラ下ル」 (俳句稿/正岡子規)

1901年(明治34年)に書いたこの句は亡くなる一年ほど前に詠んだものです。

この頃になると動くことすらできず毎日の苦しみのなか、病床で窓からの同じ景色を眺めていたのでしょう。

病床で書き上げた随筆「墨汁一滴」が新聞「日本」に連載、9月には「仰臥漫録(びょうがまんろく)」を書き始め、最後の年には「病状六尺」を新聞「日本」で連載しています。 この三作品は、動けなくともなお精力的に書くことを求め続けた証でもあります。

最後の年の子規の句です。

「時鳥 啼かず卯の花 くだしつつ」(俳句稿/正岡子規)

卯の花の咲く五月雨が降りつづいている5月頃の様子でしょうか。

「君を送る 狗ころ 柳散る頃に」

ヨーロッパへ行く人の許へ根岸の笹の雪を贈りて(病牀六尺/正岡子規)

亡くなる4日前には、随筆「九月十四日の朝」を口述で執筆。

前日には、絶筆・糸瓜(へちま)三句を残していました、そのなかの一句です。

「をととひの へちまの水も 取らざり」(病牀六尺/正岡子規)

秋を好んだ正岡子規は9月19日の未明、35年の短い生涯に幕を閉じました。

晩年は病に倒れ、動くことすら出来ず、自分には何が残せるのだろうかと苦悩しながらも俳句の世界を革新した正岡子規。 俳句は今も「写生」を基に作られその形を変えていません。

松山から始まった正岡子規の人生とは、俳句という言葉とともに日本の文学界に新風を吹かせ、多くの人々に愛され、また多くの人々に影響を与えた35年間でした。

松山はもちろん日本の俳句界では今もなお子規の風が確かに吹き続けています。

歌詠むキャッチャー? 正岡子規と野球の関係!

正岡子規は大の野球ファンでした。正岡子規と言えば、晩年の日記である『病牀六尺』や『仰臥漫録』が有名で、結核によって夭折したこともあって、体の弱いイメージがあり、あまりスポーツと結びつかないようですが、ことに野球に関しては周囲も驚くような熱意を持っていました。そんな子規の熱意が伝わる野球に関するエッセイや俳句を紹介します。

1. 正岡子規による野球解説 『松蘿玉液』より

新聞「日本」紙上に連載された『松蘿玉液』(しょうらぎょくえき)のなかに、子規が野球に関して書いた面白い随筆があります。随筆が書かれたのは1896年。お雇い外国人ホーレス・ウィルソンによって日本に野球が伝えられたのは1871年のことですから、随筆が書かれた当時はルールや訳語が定まっておらず、野球の知名度も低かったのでしょう、子規は『松蘿玉液』で野球の啓蒙を試みています。毎日のように世界トップレベルのプロ野球を見ている現代人には隔世の観のある内容ですが、逆にそのことが随筆の面白味を増しています。カート・ヴォネガットの『チャンピオンたちの朝食』(Breakfast of Champions)のようなユーモアといえばわかっていただけるでしょうか。(未読の方は是非。)

さて、実際に子規の文章に目を移してみましょう。まずは日本の野球事情を概観した7月19日の記事から。以下に引用するのは冒頭の一文。

ベースボールに至りてはこれを行う者極めて少くこれを知る人の区域も甚だ狭かりしが近時第一高等学校と在横浜米人との間に仕合(マッチ)ありしより以来ベースボールという語ははしなく世人の耳に入りたり。

野球は知名度の低いスポーツであったが、第一高等学校(一高)vs.アメリカ人の試合があってから、野球は思いがけず話頭にのぼるようになった、といいます。ちなみに子規が言及している試合は、横浜に居留していたアメリカ人との間で1896年5月23日に行われ、日本が大勝しています。また、翌月のリベンジマッチでも、日本が勝っています。こうした日米戦のおかげで野球が多少知られるようになったものの、子規が「されどもベースボールの何たるやはほとんどこれを知る人なかるべし。」と述べているように、依然として野球はマイナースポーツの地位に甘んじていたようです。子規は続いて日本における野球受容史やルールの変容を語っています。

続いて7月23日、7月27日の記事に移りましょう。この二つの記事では野球のルールが、新聞の随筆欄とは思えないほど事細かに説明されています。子規が苦心して翻訳した言葉遣いに注目です。

まず子規は野球に必要な道具を列挙します。子規がどんな調子で説明しているか、参考のため、長いですが引用します。(読みやすいように箇条書きにしています。)

○ベースボールに要するものは

・およそ千坪ばかりの平坦なる地面(芝生ならばなお善よし)

・皮にて包みたる小球(ボール)(直径二寸ばかりにして中はゴム、糸の類たぐいにて充実したるもの)

・投者(ピッチャー)が投げたる球を打つべき木の棒(バット)(長さ四尺ばかりにして先の方やや太く手にて持つ処ところやや細きもの)

・一尺四方ばかりの荒布にて坐蒲団のごとく拵えたる基(ベース)三個本基(ホームベース)

・投者(ピッチャー)の位置に置くべき鉄板様の物一個ずつ

・攫者(キャッチャー)の後方に張りて球を遮るべき網(高さ一間半、幅はば二、三間位)

・競技者十八人(九人ずつ敵味方に分るるもの)

・審判者(アムパイア)一人

・幹事一人(勝負を記すもの)等なり。

子規は万事この調子です。とにかく真面目に真面目に淡々とルールを解説していきます。笑うべきところはないのですが、どこか不思議とユーモラスではありませんか。さて、子規は続いてご丁寧に図まで用意して野球場の解説に移ります。以下の図がその図。なお、キャプションは原文ママですが、ふりがなを省いています。どれがどのポジションの訳語か、図を見ずにわかるでしょうか。

さて、実際に子規の文章に目を移してみましょう。まずは日本の野球事情を概観した7月19日の記事から。以下に引用するのは冒頭の一文。

ベースボールに至りてはこれを行う者極めて少くこれを知る人の区域も甚だ狭かりしが近時第一高等学校と在横浜米人との間に仕合(マッチ)ありしより以来ベースボールという語ははしなく世人の耳に入りたり。

野球は知名度の低いスポーツであったが、第一高等学校(一高)vs.アメリカ人の試合があってから、野球は思いがけず話頭にのぼるようになった、といいます。ちなみに子規が言及している試合は、横浜に居留していたアメリカ人との間で1896年5月23日に行われ、日本が大勝しています。また、翌月のリベンジマッチでも、日本が勝っています。こうした日米戦のおかげで野球が多少知られるようになったものの、子規が「されどもベースボールの何たるやはほとんどこれを知る人なかるべし。」と述べているように、依然として野球はマイナースポーツの地位に甘んじていたようです。子規は続いて日本における野球受容史やルールの変容を語っています。

続いて7月23日、7月27日の記事に移りましょう。この二つの記事では野球のルールが、新聞の随筆欄とは思えないほど事細かに説明されています。子規が苦心して翻訳した言葉遣いに注目です。

まず子規は野球に必要な道具を列挙します。子規がどんな調子で説明しているか、参考のため、長いですが引用します。(読みやすいように箇条書きにしています。)

○ベースボールに要するものは

・およそ千坪ばかりの平坦なる地面(芝生ならばなお善よし)

・皮にて包みたる小球(ボール)(直径二寸ばかりにして中はゴム、糸の類たぐいにて充実したるもの)

・投者(ピッチャー)が投げたる球を打つべき木の棒(バット)(長さ四尺ばかりにして先の方やや太く手にて持つ処ところやや細きもの)

・一尺四方ばかりの荒布にて坐蒲団のごとく拵えたる基(ベース)三個本基(ホームベース)

・投者(ピッチャー)の位置に置くべき鉄板様の物一個ずつ

・攫者(キャッチャー)の後方に張りて球を遮るべき網(高さ一間半、幅はば二、三間位)

・競技者十八人(九人ずつ敵味方に分るるもの)

・審判者(アムパイア)一人

・幹事一人(勝負を記すもの)等なり。

子規は万事この調子です。とにかく真面目に真面目に淡々とルールを解説していきます。笑うべきところはないのですが、どこか不思議とユーモラスではありませんか。さて、子規は続いてご丁寧に図まで用意して野球場の解説に移ります。以下の図がその図。なお、キャプションは原文ママですが、ふりがなを省いています。どれがどのポジションの訳語か、図を見ずにわかるでしょうか。

(い) 本基

(ろ) 第一基(基を置く)

(は) 第二基(基を置く)

(に) 第三基(基を置く)

(一) 攫者の位置(攫者の後方に網を張る)

(二) 投者の位置

(三) 短遮の位置

(四) 第一基人の位置

(五) 第二基人の位置

(六) 第三基人の位置

(七) 場右の位置

(八) 場中の位置

(九) 場左の位置

ここでも子規はあくまで真面目。「直線いほ及びいへ(実際には線なし、あるいは白灰にて引く事あり)は無限に延長せられたるものとし直角ほいへの内は無限大の競技場たるべし。」なんだか幾何学の問題めいてさえいます。また、子規は「裏表で1回(イニング)、計9回」という野球のルールを次のように説明しています。

勝負は小勝負九度を重ねて完結する者にして小勝負一度とは甲組(九人の味方)が防禦の地に立つ事と乙組(すなわち甲組の敵)が防禦の地に立つ事との二度の半勝負に分るるなり。

「勝負」=「1回」、「小勝負」=「裏or表」という意味ですが、なんだかややこしいですね。まだまだ面白い表現は尽きませんが、あまりに長くなるので、お気に入りの文章をいくつか紹介して終わりにしたいと思います。

○ベースボールの球

ベースボールにはただ一個の球(ボール)あるのみ。しかして球は常に防者の手にあり。この球こそこの遊戯の中心となる者にして球の行く処すなわち遊戯の中心なり。球は常に動く故に遊戯の中心も常に動く。されば防者九人の目は瞬時も球を離るるを許さず。打者走者も球を見ざるべからず。傍観者もまた球に注目せざればついにその要領を得ざるべし。

野球において注意の焦点となるのが「皮にて包みたる小球」。そのことを子規は躍動感ある文体で見事に表現しています。この名文は、斎藤茂吉をして感嘆せしめています。(『子規と野球』)なお、斎藤茂吉は「松羅玉液の文章は驚くべきほど明快でてきぱきしてゐる」とも書いています。

最後に紹介する次の一節には、「子規は野球が好きだったんだなあ」と思わせる、子規の野球贔屓がよく表れています。

○ベースボールの特色

競漕競馬競走のごときはその方法甚だ簡単にして勝敗は遅速の二に過ぎず。故に傍観者には興少すくなし。球戯はその方法複雑にして変化多きをもって傍観者にも面白く感ぜらる。かつ所作の活溌にして生気あるはこの遊技の特色なり、観者をして覚えず喝采せしむる事多し。

野球ファンなら「ウム、その通り」と納得の文章でしょう。片や、テレビで見たくもない巨人戦を父親に見せられた経験のある方なら「?」でしょうか。ちなみに、子規は文章の最後の追記に「升(のぼる)附記」と書いています。この子規の幼名から取られたペンネームが「のボール」、すなわち「野球」にかけた洒落であることは有名なお話。

(ろ) 第一基(基を置く)

(は) 第二基(基を置く)

(に) 第三基(基を置く)

(一) 攫者の位置(攫者の後方に網を張る)

(二) 投者の位置

(三) 短遮の位置

(四) 第一基人の位置

(五) 第二基人の位置

(六) 第三基人の位置

(七) 場右の位置

(八) 場中の位置

(九) 場左の位置

ここでも子規はあくまで真面目。「直線いほ及びいへ(実際には線なし、あるいは白灰にて引く事あり)は無限に延長せられたるものとし直角ほいへの内は無限大の競技場たるべし。」なんだか幾何学の問題めいてさえいます。また、子規は「裏表で1回(イニング)、計9回」という野球のルールを次のように説明しています。

勝負は小勝負九度を重ねて完結する者にして小勝負一度とは甲組(九人の味方)が防禦の地に立つ事と乙組(すなわち甲組の敵)が防禦の地に立つ事との二度の半勝負に分るるなり。

「勝負」=「1回」、「小勝負」=「裏or表」という意味ですが、なんだかややこしいですね。まだまだ面白い表現は尽きませんが、あまりに長くなるので、お気に入りの文章をいくつか紹介して終わりにしたいと思います。

○ベースボールの球

ベースボールにはただ一個の球(ボール)あるのみ。しかして球は常に防者の手にあり。この球こそこの遊戯の中心となる者にして球の行く処すなわち遊戯の中心なり。球は常に動く故に遊戯の中心も常に動く。されば防者九人の目は瞬時も球を離るるを許さず。打者走者も球を見ざるべからず。傍観者もまた球に注目せざればついにその要領を得ざるべし。

野球において注意の焦点となるのが「皮にて包みたる小球」。そのことを子規は躍動感ある文体で見事に表現しています。この名文は、斎藤茂吉をして感嘆せしめています。(『子規と野球』)なお、斎藤茂吉は「松羅玉液の文章は驚くべきほど明快でてきぱきしてゐる」とも書いています。

最後に紹介する次の一節には、「子規は野球が好きだったんだなあ」と思わせる、子規の野球贔屓がよく表れています。

○ベースボールの特色

競漕競馬競走のごときはその方法甚だ簡単にして勝敗は遅速の二に過ぎず。故に傍観者には興少すくなし。球戯はその方法複雑にして変化多きをもって傍観者にも面白く感ぜらる。かつ所作の活溌にして生気あるはこの遊技の特色なり、観者をして覚えず喝采せしむる事多し。

野球ファンなら「ウム、その通り」と納得の文章でしょう。片や、テレビで見たくもない巨人戦を父親に見せられた経験のある方なら「?」でしょうか。ちなみに、子規は文章の最後の追記に「升(のぼる)附記」と書いています。この子規の幼名から取られたペンネームが「のボール」、すなわち「野球」にかけた洒落であることは有名なお話。

2.野球も詠んだ正岡子規

名高い俳人にしては、野球に関してはずいぶんドライな文章を書いていた子規でしたが、野球に関する短歌・俳句も残しています。そのうち、面白いものをいくつかご紹介します。

九つの人九つの場を占めて ベースボールのはじまらんとす

野球が今や始まらんとする高揚感。今でも「ナイン」と言えば野球。類歌に次のようなものも。

九つの人九つのあらそひに ベースボールの今日も暮れけり

今やかの三つのベースに人満ちて そぞろに胸の打ち騒ぐかな

満塁の高揚感をストレートに表現しています。

若人のすなる遊びはさはにあれど ベースボールに如くものもあらじ

「さはに」は万葉集に見える言葉で、「たくさん」の意味。「野球が一番!」と言うことですね。「打ち」は「ベース」の縁語でしょうか。

うちあぐるボールは高く雲に入りて 又落ち来る人の手の中に

フライですね。「雲」がスケール感を出しています。

久方のアメリカ人のはじめにし ベースボールは見れど飽かぬかも

「久方の」は「天」、「雨」を導く枕詞ですが、子規は洒落っ気たっぷりに「雨」のかわりに「アメリカ」を続けています。また、俳句に「アメリカ人」・「ベースボール」とカタカナが出てくる大胆さも面白いところです。

句の意味はとくに面白味のあるものではありませんが、どの俳句にも、今も昔も変わらぬ野球ファンの気持ちが歌われています。

春風や まりを投げたき 草の原

さわやかな春の一句。この一句は、上野恩賜公園内の「正岡子規記念球場」にある野球のボールをかたどった句碑に刻まれています。

九つの人九つの場を占めて ベースボールのはじまらんとす

野球が今や始まらんとする高揚感。今でも「ナイン」と言えば野球。類歌に次のようなものも。

九つの人九つのあらそひに ベースボールの今日も暮れけり

今やかの三つのベースに人満ちて そぞろに胸の打ち騒ぐかな

満塁の高揚感をストレートに表現しています。

若人のすなる遊びはさはにあれど ベースボールに如くものもあらじ

「さはに」は万葉集に見える言葉で、「たくさん」の意味。「野球が一番!」と言うことですね。「打ち」は「ベース」の縁語でしょうか。

うちあぐるボールは高く雲に入りて 又落ち来る人の手の中に

フライですね。「雲」がスケール感を出しています。

久方のアメリカ人のはじめにし ベースボールは見れど飽かぬかも

「久方の」は「天」、「雨」を導く枕詞ですが、子規は洒落っ気たっぷりに「雨」のかわりに「アメリカ」を続けています。また、俳句に「アメリカ人」・「ベースボール」とカタカナが出てくる大胆さも面白いところです。

句の意味はとくに面白味のあるものではありませんが、どの俳句にも、今も昔も変わらぬ野球ファンの気持ちが歌われています。

春風や まりを投げたき 草の原

さわやかな春の一句。この一句は、上野恩賜公園内の「正岡子規記念球場」にある野球のボールをかたどった句碑に刻まれています。

3. 野球殿堂入り

2002年(平成14年)、正岡子規没後100年にあたるこの年に、正岡子規は野球殿堂入りを果たしました。『松蘿玉液』での野球の紹介や、野球に題材をとった俳句などの業績が評価されてのことでした。なお、前述の日本に野球をもたらしたお雇い外国人ホーレス・ウィルソンも、子規に続いて2003年(平成15年)に野球殿堂に名を連ねました。また、1896年(明治29年)の第一高等学校と横浜のアメリカ人との日米交流戦に登板した青井鉞男(あおいよきおorえつお)も殿堂入りしています。

それから、「ベースボール」を「野球」と訳したのは正岡子規ではありません。「野球」という訳語の生みの親は、1970年(昭和45年)に野球殿堂入りした中馬庚(ちゅうまんかなえ)という人物でした。中馬は名二塁手として活躍し、野球の研究書を書いています。「ショート」に「遊撃手」という訳語があてられるようになったのも中馬の功績。ちなみに、子規はShortstopをそのままに「短遮」と訳しています。うーん。

それから、「ベースボール」を「野球」と訳したのは正岡子規ではありません。「野球」という訳語の生みの親は、1970年(昭和45年)に野球殿堂入りした中馬庚(ちゅうまんかなえ)という人物でした。中馬は名二塁手として活躍し、野球の研究書を書いています。「ショート」に「遊撃手」という訳語があてられるようになったのも中馬の功績。ちなみに、子規はShortstopをそのままに「短遮」と訳しています。うーん。

<おまけ>

問い:次の一文を正岡子規風に翻訳しなさい。

・ショート、二塁へのフライをつかんでバッターはアウトとなりました。

答え:短遮、第二基への飛球を攫みて打者は除外となりぬ。

問い:次の一文を正岡子規風に翻訳しなさい。

・ショート、二塁へのフライをつかんでバッターはアウトとなりました。

答え:短遮、第二基への飛球を攫みて打者は除外となりぬ。

<菓子パン大好き!>俳人正岡子規の食道楽

子規晩年の日記のひとつ、『仰臥漫録』には日々の体調、出来事に加えて、食べたものが記録されています。以下に引用するのは、病床の子規のある日の献立。

朝 雑炊三椀 佃煮 梅干 牛乳一合ココア入り 菓子パン二個

昼 鰹のさしみ 粥三椀 みそ汁 佃煮 梨二つ 葡萄酒一杯(これは食時の例なり 前日日記にぬかす)

間色 芋坂団子を買い来たらしむ(これに付悶着あり。)あん付三本焼き一本を食ふ 麦湯一杯 塩煎餅三枚 茶一碗

晩 粥三椀 なまり節 キャベツのひたし物 梨一つ

この病人としては(病人ではなくとも?)驚くような、スポーツ選手並の食事量からもわかるように、子規は食べることが大好きでした。そこで、「子規と食べ物」をテーマに、正岡子規の一面を探っていきたいと思います。

朝 雑炊三椀 佃煮 梅干 牛乳一合ココア入り 菓子パン二個

昼 鰹のさしみ 粥三椀 みそ汁 佃煮 梨二つ 葡萄酒一杯(これは食時の例なり 前日日記にぬかす)

間色 芋坂団子を買い来たらしむ(これに付悶着あり。)あん付三本焼き一本を食ふ 麦湯一杯 塩煎餅三枚 茶一碗

晩 粥三椀 なまり節 キャベツのひたし物 梨一つ

この病人としては(病人ではなくとも?)驚くような、スポーツ選手並の食事量からもわかるように、子規は食べることが大好きでした。そこで、「子規と食べ物」をテーマに、正岡子規の一面を探っていきたいと思います。

1. 正岡子規とくだもの

「柿くへば 鐘がなるなり 法隆寺」とは、正岡子規が詠んだもっとも有名な俳句。「古池や 蛙とびこむ 水の音」、「赤信号 みんなで渡れば 恐くない」と並ぶ、俳句界のスーパースターです。

冗談はさておき、今回注目するのは「くだもの」。子規は柿をはじめ、くだものに目がありませんでした。そういうわけで、子規はくだものに関するエッセイ、評論を残しています。それらの文章は、いずれもくだものへの愛と情熱にあふれた名品です。

ところで「くだもの」とはなんでしょうか。普通の人は「おいしくて、みずみずしい木の実」ほどの認識でまず困ることはないでしょう。しかし、「くだものオタク」の正岡子規はそこで終わりません。彼は「くだもの」は腐るという意味の「くだす」に由来すると言います。以下、子規は「栗や胡桃はくだものではなく木の実だ、俳句ではくだものと木の実は別物だ、それなら、いちごや葡萄は木の実ではないのか?じゃあ、木の実と草の実をわけよう……」といった調子で「くだもの」の分類・大きさ・色・香り・おいしいくだものの鑑定法・好き嫌いについて、延々と(うんざりするほど)自問自答しています。そして最後に来るのが「くだものと余」という節。この節は比較的興味深いので、子規の文章を交えながらご紹介します。

子規が語るには、子規のくだもの好きは生来のものだったようです。

余がくだものを好むのは病気のためであるか、他に原因があるか一向にわからん、子供の頃はいうまでもなく書生時代になっても菓物は好きであったから、二ヶ月の学費が手に入って牛肉を食いに行たあとでは、いつでも菓物を買うて来て食うのが例であった。大きな梨ならば六つか七つ、樽柿ならば七つか八つ、蜜柑ならば十五か二十位食うのが常習であった。

控えめにいって食べ過ぎですね。そして、このくだもの狂は、子規が病床に伏してからもおさまらず、むしろエスカレートしました。

病気になって全く床を離れぬようになってからは外に楽みがないので、食物の事が一番贅沢になり、終には菓物も毎日食うようになった。毎日食うようになっては何が旨いというよりは、ただ珍らしいものが旨いという事になって、とりとめた事はない。

「毎日食うようになっては~~」のくだりは正直で面白いですが、ところで子規さん、みかんを15~20個も食べていたときは飽きなかったのですか?

冗談はさておき、今回注目するのは「くだもの」。子規は柿をはじめ、くだものに目がありませんでした。そういうわけで、子規はくだものに関するエッセイ、評論を残しています。それらの文章は、いずれもくだものへの愛と情熱にあふれた名品です。

ところで「くだもの」とはなんでしょうか。普通の人は「おいしくて、みずみずしい木の実」ほどの認識でまず困ることはないでしょう。しかし、「くだものオタク」の正岡子規はそこで終わりません。彼は「くだもの」は腐るという意味の「くだす」に由来すると言います。以下、子規は「栗や胡桃はくだものではなく木の実だ、俳句ではくだものと木の実は別物だ、それなら、いちごや葡萄は木の実ではないのか?じゃあ、木の実と草の実をわけよう……」といった調子で「くだもの」の分類・大きさ・色・香り・おいしいくだものの鑑定法・好き嫌いについて、延々と(うんざりするほど)自問自答しています。そして最後に来るのが「くだものと余」という節。この節は比較的興味深いので、子規の文章を交えながらご紹介します。

子規が語るには、子規のくだもの好きは生来のものだったようです。

余がくだものを好むのは病気のためであるか、他に原因があるか一向にわからん、子供の頃はいうまでもなく書生時代になっても菓物は好きであったから、二ヶ月の学費が手に入って牛肉を食いに行たあとでは、いつでも菓物を買うて来て食うのが例であった。大きな梨ならば六つか七つ、樽柿ならば七つか八つ、蜜柑ならば十五か二十位食うのが常習であった。

控えめにいって食べ過ぎですね。そして、このくだもの狂は、子規が病床に伏してからもおさまらず、むしろエスカレートしました。

病気になって全く床を離れぬようになってからは外に楽みがないので、食物の事が一番贅沢になり、終には菓物も毎日食うようになった。毎日食うようになっては何が旨いというよりは、ただ珍らしいものが旨いという事になって、とりとめた事はない。

「毎日食うようになっては~~」のくだりは正直で面白いですが、ところで子規さん、みかんを15~20個も食べていたときは飽きなかったのですか?

2. 子規とくだものpart 2 ~「柿くへば」制作秘話~

子規とくだものといえば、やっぱり「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」。この名俳句が生まれた背景について子規が語っている文章がありますので、紹介します。

1895年(明治28年)、退院をして東京へ帰る道すがら子規は奈良を訪れます。時期はちょうど柿のなる秋。そこで子規は、柿を俳句に詠むという、「新しい配合」を思い付きます。そんな時、子規はひとつの出来事を経験します。

或夜夕飯も過ぎて後、宿屋の下女にまだ御所柿は食えまいかというと、もうありますという。余は国を出てから十年ほどの間御所柿を食った事がないので非常に恋しかったから、早速沢山持て来いと命じた。やがて下女は直径一尺五寸もありそうな錦手の大丼鉢山の如く柿を盛て来た。さすが柿好きの余も驚いた。それから下女は余のために庖丁を取て柿をむいでくれる様子である。余は柿も食いたいのであるがしかし暫しの間は柿をむいでいる女のややうつむいている顔にほれぼれと見とれていた。この女は年は十六、七位で、色は雪の如く白くて、目鼻立まで申分のないように出来ておる。生れは何処かと聞くと、月か瀬の者だというので余は梅の精霊でもあるまいかと思うた。やがて柿はむけた。余はそれを食うていると彼は更に他の柿をむいでいる。柿も旨い、場所もいい。余はうっとりとしているとボーンという釣鐘の音が一つ聞こえた。

なんとはない出来事ですが、子規の簡潔で美しい文章が光っています。子規はこのあと「女」に鐘のありかを訪ねます。「女」の答えは東大寺。実は、「柿くへば」の歌に出てくる「法隆寺」は子規の創作だったのです。「柿くへば 鐘が鳴るなり東大寺」。やっぱり法隆寺にして正解だったのでは、と思ってしまいます。「ほ~りゅ~じ」と、ゆったりのんびりした響きをもつ法隆寺のほうが、悠久なるときの流れを伝えてくれるように思えるのです。

1895年(明治28年)、退院をして東京へ帰る道すがら子規は奈良を訪れます。時期はちょうど柿のなる秋。そこで子規は、柿を俳句に詠むという、「新しい配合」を思い付きます。そんな時、子規はひとつの出来事を経験します。

或夜夕飯も過ぎて後、宿屋の下女にまだ御所柿は食えまいかというと、もうありますという。余は国を出てから十年ほどの間御所柿を食った事がないので非常に恋しかったから、早速沢山持て来いと命じた。やがて下女は直径一尺五寸もありそうな錦手の大丼鉢山の如く柿を盛て来た。さすが柿好きの余も驚いた。それから下女は余のために庖丁を取て柿をむいでくれる様子である。余は柿も食いたいのであるがしかし暫しの間は柿をむいでいる女のややうつむいている顔にほれぼれと見とれていた。この女は年は十六、七位で、色は雪の如く白くて、目鼻立まで申分のないように出来ておる。生れは何処かと聞くと、月か瀬の者だというので余は梅の精霊でもあるまいかと思うた。やがて柿はむけた。余はそれを食うていると彼は更に他の柿をむいでいる。柿も旨い、場所もいい。余はうっとりとしているとボーンという釣鐘の音が一つ聞こえた。

なんとはない出来事ですが、子規の簡潔で美しい文章が光っています。子規はこのあと「女」に鐘のありかを訪ねます。「女」の答えは東大寺。実は、「柿くへば」の歌に出てくる「法隆寺」は子規の創作だったのです。「柿くへば 鐘が鳴るなり東大寺」。やっぱり法隆寺にして正解だったのでは、と思ってしまいます。「ほ~りゅ~じ」と、ゆったりのんびりした響きをもつ法隆寺のほうが、悠久なるときの流れを伝えてくれるように思えるのです。

3.子規の大好物 菓子パン

冒頭で挙げた『仰臥漫録』のなかの食事記録に「菓子パン二個」とあったことを覚えておられるでしょうか。この菓子パンは、子規の大の好物で、『仰臥漫録』を見ると、かなりの頻度で食べていたことが分かります。朝食に菓子パン、間食に菓子パンなんて日もちらほらあるくらいです。また、子規による菓子パンの水彩画が残っています。(『仰臥漫録』の角川ソフィア文庫版には、その絵がカラーで掲載されています)

子規の大好物だった菓子パン、食べてみたくはありませんか。なんと、子規の愛した菓子パンは「いろは屋」さんから復刻され販売されています。販売は松山空港か通販。明治時代のパンの製法を再現し、イーストの代わりに「酒種」を使っているのが特徴だそうで、「愛媛県知事賞受賞」とその味は知事の折紙付き。皆さんも子規の真似をして「お粥」や「牛乳(ココア入り)」と一緒に菓子パンを召し上がってみては。

子規の大好物だった菓子パン、食べてみたくはありませんか。なんと、子規の愛した菓子パンは「いろは屋」さんから復刻され販売されています。販売は松山空港か通販。明治時代のパンの製法を再現し、イーストの代わりに「酒種」を使っているのが特徴だそうで、「愛媛県知事賞受賞」とその味は知事の折紙付き。皆さんも子規の真似をして「お粥」や「牛乳(ココア入り)」と一緒に菓子パンを召し上がってみては。

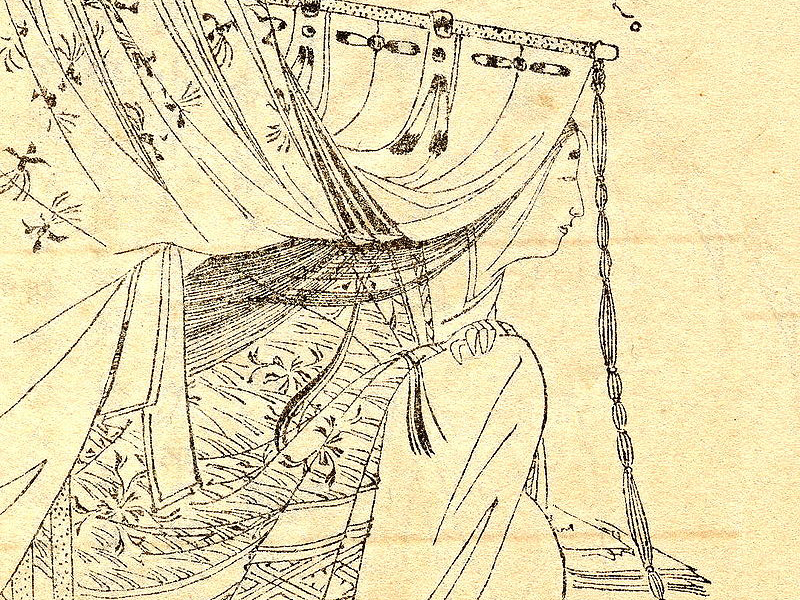

5分で学ぶ『古今和歌集』正岡子規に批判されたって本当?

日本初の勅撰和歌集として歴史に名高い『古今和歌集』。

『古今和歌集』は日本史上初の勅撰和歌集であり、『万葉集』以後の本格的な和歌集としてのちの和歌文化の規範となるなど、歴史的に重要な歌集として位置付けられています。

『古今和歌集』はどのように成立したのか、中身はどのような感じなのか、どのように受容されてきたのか。

『古今和歌集』のたどった1100年以上の歴史を5分で読めるようにまとめました。

『古今和歌集』は日本史上初の勅撰和歌集であり、『万葉集』以後の本格的な和歌集としてのちの和歌文化の規範となるなど、歴史的に重要な歌集として位置付けられています。

『古今和歌集』はどのように成立したのか、中身はどのような感じなのか、どのように受容されてきたのか。

『古今和歌集』のたどった1100年以上の歴史を5分で読めるようにまとめました。

1. 『古今和歌集』はどのように成立したのか。

まずはしばし、『古今和歌集』の編纂がなされるおよそ100年前、嵯峨天皇の御代に目を向けてみましょう。

当時の王朝では、『文華秀麗集』に代表される勅撰漢詩集の編纂など、唐の文化の吸収が進んでいました。また、律令制下の官僚育成期間であった大学寮の紀伝道というコースでは、漢詩の巧拙が出世に関わるなど、漢詩に大きな社会的比重が置かれていました。一方で漢詩ブームのあおりを受ける形で、和歌の人気は思わしくなく、『万葉集』以降目立った和歌集の編纂は行われませんでした。

しかし、9世紀も終わりに近づく宇多天皇の時代には、遣唐使の廃止に象徴されるように、唐の文化を吸収したいま、新たに自国の文化を確立しようという時勢が徐々に訪れます。たとえば、宇多天皇が和歌好きであったこともあって宮中では和歌の催しがよく開かれたり、和歌の新しい読み手である六歌仙が登場したり、仮名文学である『竹取物語』がものされたりと、和歌の復権の兆しがあらわれます。こうした流れのなかで897年(寛平9年)に即位した醍醐天皇は『万葉集』を継ぐにふさわしい勅撰和歌集編纂事業に取りかかります。

選者は紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑の4名。『万葉集』に漏れた古歌をベースに、在原業平や小野小町を筆頭とする六歌仙の歌や、宇多・醍醐期の歌が加えられていき、905年(延喜5年)、最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』が完成しました。なお、『古今和歌集』には905年(延喜5年)以降の歌がみられることから、増補を経たと考えられています。

当時の王朝では、『文華秀麗集』に代表される勅撰漢詩集の編纂など、唐の文化の吸収が進んでいました。また、律令制下の官僚育成期間であった大学寮の紀伝道というコースでは、漢詩の巧拙が出世に関わるなど、漢詩に大きな社会的比重が置かれていました。一方で漢詩ブームのあおりを受ける形で、和歌の人気は思わしくなく、『万葉集』以降目立った和歌集の編纂は行われませんでした。

しかし、9世紀も終わりに近づく宇多天皇の時代には、遣唐使の廃止に象徴されるように、唐の文化を吸収したいま、新たに自国の文化を確立しようという時勢が徐々に訪れます。たとえば、宇多天皇が和歌好きであったこともあって宮中では和歌の催しがよく開かれたり、和歌の新しい読み手である六歌仙が登場したり、仮名文学である『竹取物語』がものされたりと、和歌の復権の兆しがあらわれます。こうした流れのなかで897年(寛平9年)に即位した醍醐天皇は『万葉集』を継ぐにふさわしい勅撰和歌集編纂事業に取りかかります。

選者は紀友則・紀貫之・凡河内躬恒・壬生忠岑の4名。『万葉集』に漏れた古歌をベースに、在原業平や小野小町を筆頭とする六歌仙の歌や、宇多・醍醐期の歌が加えられていき、905年(延喜5年)、最初の勅撰和歌集である『古今和歌集』が完成しました。なお、『古今和歌集』には905年(延喜5年)以降の歌がみられることから、増補を経たと考えられています。

2.『古今和歌集』の中身はどのような感じ?

『古今和歌集』の構成をざっとご紹介します。全部で20巻からなり、「春夏秋冬」という区分で6巻を費やし、残りの14巻で恋や旅、哀傷の歌に関する歌がジャンルごとに分けられています。収録歌数は1100あまりで、そのうち紀貫之が102首と最多、ついで凡河内躬恒が60首、それぞれ入選しています。

『古今和歌集』の特徴として「仮名序」と「真名序」があります。「仮名序」とは平仮名で書かれた序文で、次のような有名な一節で始まります。

「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける 世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふ事を、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり 花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生きるもの、いづれか歌をよまざりける 力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり」(『古今和歌集仮名序』)

一方で「真名序」は漢字で書かれた序文で、「夫和歌者、託其根於心地」云々と続きます。

内容は「仮名序」と「真名序」でおおむね一致し、和歌とは何か、和歌の歴史・六歌仙の歌いぶり・『古今和歌集』編纂の意図などを述べています。これら2つの序文は、後代にたびたび引用される和歌論としてもさることながら、『古今和歌集』を『万葉集』を継ぐ歌集に仕上げようという選者の自負が表れていることも注目されます。

『古今和歌集』の特徴として「仮名序」と「真名序」があります。「仮名序」とは平仮名で書かれた序文で、次のような有名な一節で始まります。

「やまとうたは、人の心を種として、万の言の葉とぞなれりける 世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に思ふ事を、見るもの聞くものにつけて、言ひ出せるなり 花に鳴く鶯、水に住む蛙の声を聞けば、生きとし生きるもの、いづれか歌をよまざりける 力をも入れずして天地を動かし、目に見えぬ鬼神をもあはれと思はせ、男女のなかをもやはらげ、猛き武士の心をも慰むるは、歌なり」(『古今和歌集仮名序』)

一方で「真名序」は漢字で書かれた序文で、「夫和歌者、託其根於心地」云々と続きます。

内容は「仮名序」と「真名序」でおおむね一致し、和歌とは何か、和歌の歴史・六歌仙の歌いぶり・『古今和歌集』編纂の意図などを述べています。これら2つの序文は、後代にたびたび引用される和歌論としてもさることながら、『古今和歌集』を『万葉集』を継ぐ歌集に仕上げようという選者の自負が表れていることも注目されます。

3. 『古今和歌集』はいかにして読まれてきたのか。

最後に、905年(延喜5年)の成立から現代に至るまで、『古今和歌集』がどのように読まれ、歴史的にどのような地位にあったかを簡単にたどっていきます。

『古今和歌集』は日本最初の勅撰和歌集として、平安時代を通して和歌の規範として読まれていきます。のちに『古今和歌集』から『新古今和歌集』までの勅撰和歌集を8代集と呼び習わすようになることからも、『古今和歌集』が王朝和歌文化の先駆として認識されていたことがうかがえます。また、『源氏物語』をはじめ、成立から100年たった国風文化の時代に書かれた文学にも『古今和歌集』からの引き歌が見え、当時から和歌集の古典として評価されていたことがわかります。

平安時代末期から鎌倉時代に入ると、「古今伝授」という動きがあらわれます。

古今伝授とは、『古今和歌集』の和歌に関する解釈や由来、伝説といった知識を、師匠から弟子へ奥義として伝えていく習わしを言います。つまり、成立から時代が下ると、『古今和歌集』に関する知識は門外不出のものとして重宝され、時には和歌学者の権威にさえ見なされることもあったのです。

しかし近代になると、こうした『古今和歌集』への高い評価を見直す動きも出てきます。『古今和歌集』の神聖視に異議をさし挟んだ人物として最も有名な人物が、正岡子規です。正岡子規は『再び歌よみに与ふる書』(1888) において、「けちょんけちょん」に『古今和歌集』をけなします。正岡子規は「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候。」と言い、『古今和歌集』を規範に取った歌よみに対しては「只之を真似るをのみ芸とする後世の奴こそ気の知れぬ奴には候なれ」とひどい言い様。正岡子規のほかにも、『古今和歌集』よりも『万葉集』を高く評価した斎藤茂吉がおり、明治時代以降、『古今和歌集』はかつてほしいままにした栄耀を失いました。

正岡子規のセンセーショナルな『古今和歌集』批判から100年以上を経た現代、『古今和歌集』は、一辺倒な崇拝と批判ではない、新しい再評価の時代を迎えていると言えるでしょう。

『古今和歌集』は日本最初の勅撰和歌集として、平安時代を通して和歌の規範として読まれていきます。のちに『古今和歌集』から『新古今和歌集』までの勅撰和歌集を8代集と呼び習わすようになることからも、『古今和歌集』が王朝和歌文化の先駆として認識されていたことがうかがえます。また、『源氏物語』をはじめ、成立から100年たった国風文化の時代に書かれた文学にも『古今和歌集』からの引き歌が見え、当時から和歌集の古典として評価されていたことがわかります。

平安時代末期から鎌倉時代に入ると、「古今伝授」という動きがあらわれます。

古今伝授とは、『古今和歌集』の和歌に関する解釈や由来、伝説といった知識を、師匠から弟子へ奥義として伝えていく習わしを言います。つまり、成立から時代が下ると、『古今和歌集』に関する知識は門外不出のものとして重宝され、時には和歌学者の権威にさえ見なされることもあったのです。

しかし近代になると、こうした『古今和歌集』への高い評価を見直す動きも出てきます。『古今和歌集』の神聖視に異議をさし挟んだ人物として最も有名な人物が、正岡子規です。正岡子規は『再び歌よみに与ふる書』(1888) において、「けちょんけちょん」に『古今和歌集』をけなします。正岡子規は「貫之は下手な歌よみにて古今集はくだらぬ集に有之候。」と言い、『古今和歌集』を規範に取った歌よみに対しては「只之を真似るをのみ芸とする後世の奴こそ気の知れぬ奴には候なれ」とひどい言い様。正岡子規のほかにも、『古今和歌集』よりも『万葉集』を高く評価した斎藤茂吉がおり、明治時代以降、『古今和歌集』はかつてほしいままにした栄耀を失いました。

正岡子規のセンセーショナルな『古今和歌集』批判から100年以上を経た現代、『古今和歌集』は、一辺倒な崇拝と批判ではない、新しい再評価の時代を迎えていると言えるでしょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)