女性たちの『古今和歌集』~女性歌人特集~

関連キーワード

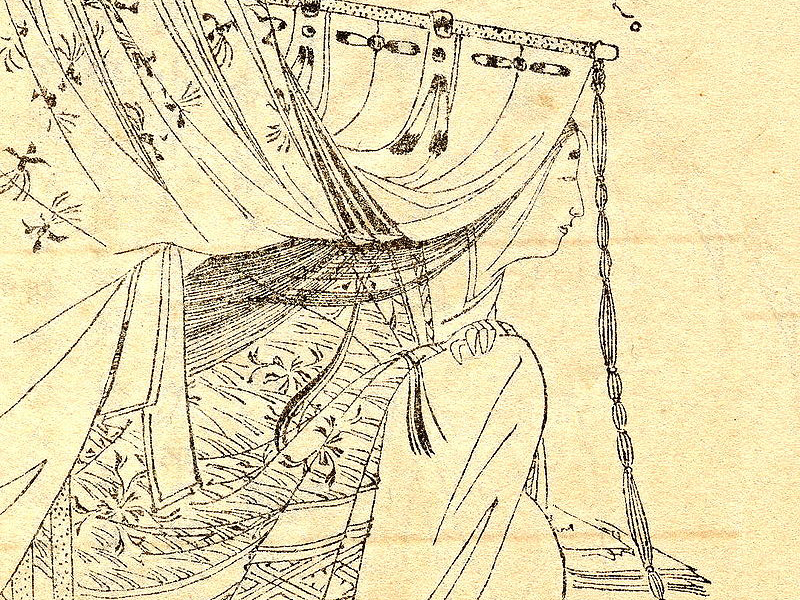

出典:https://upload.wikimedia.org|https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/da/Ch20_asago.jpg/535px-Ch20_asago.jpg

平安時代はかな文学が芽吹き、そして開花した時代でした。そして、「女手」、「女文字」とよばれて女性の文字とされた、かな文字による文学の登場は、女性の文学の世界での活躍を意味しました。紫式部に清少納言と、平安時代の文学の頂点を飾る二大作品を書いたのは、男性ではなく女性でした。

和歌の世界でも女性は男性に劣らず活躍しました。『万葉集』のときにはすでに、額田王や持統天皇といった女性歌人がいましたが、『古今和歌集』ではさらに多くの女性歌人が登場します。『古今和歌集』は、かな文字で書かれたはじめての和歌集 であり、女性の文学世界への進出の画期となった記念碑といえるかもしれません。

というわけで、「女性」という切り口から『古今和歌集』を紹介します。登場する歌人は小野小町と伊勢。恋あり、恨みあり、昔も今も、女は怖い?

和歌の世界でも女性は男性に劣らず活躍しました。『万葉集』のときにはすでに、額田王や持統天皇といった女性歌人がいましたが、『古今和歌集』ではさらに多くの女性歌人が登場します。『古今和歌集』は、かな文字で書かれたはじめての和歌集 であり、女性の文学世界への進出の画期となった記念碑といえるかもしれません。

というわけで、「女性」という切り口から『古今和歌集』を紹介します。登場する歌人は小野小町と伊勢。恋あり、恨みあり、昔も今も、女は怖い?

1. 謎多き歌人 小野小町

女性歌人一番手は、謎多き女性、小野小町。『古今和歌集』仮名序で批評される六歌仙(僧正遍昭、在原業平、文屋康秀、喜撰法師、小野小町、大友黒主)の一人であり、藤原公任が選んだ三十六歌仙にも選ばれた和歌の名手。その生涯は謎に包まれており、絶世の美女であったとか、晩年は落魄したとか、様々な伝承があります。そのため、小野小町にちなむ作品は数多く、小野小町の落魄を描いた『玉造小町壮衰書』や、室町時代の御伽草子『小町草子』、それに歌舞伎や能の作品など、「小町物」とよばれる作品が多く書かれました。また、日本各地に小野小町のものと伝わる墓が存在しています。

小野小町の歌風について『古今和歌集』仮名序は次のように書いています。

しみじみと身にしみるような歌であるが、強くはない。いわば、美しい女が病を得た風情に似ている。強くないのは、女の歌だからであろう。(『古今和歌集』仮名序、高田祐彦訳 角川ソフィア文庫)

『古今和歌集』には小野小町の歌が18首選ばれています。そのなかから、仮名序の古註に挙げられている代表的な3首を紹介します。歌意と解説を付けましたが、解説というほどの代物ではございません。あしからず。

思ひつつ 寝ればや人の 見えつらむ 夢と知りせば さめざらましを

<歌意>

あの人のことを思いながら寝たからだろうか、夢にあの人と会ったのは。夢としっていたら目を覚まさなかったろうに。

<解説>

夢のなかで恋人と出会うという和歌はいくつかありますが、これはその代表的な一首。また、この歌に続く、

うたた寝に 恋しき人を 見てしより 夢てふものは 頼み初めてき

いとせめて 恋しき時は むばたまの 夜の衣を 返してぞ着る

の二首(いづれも小野小町作)とあわせて「夢三部作」といわれることもあります。どうでもいいですが、夢をみながら夢と自覚しているとき、その夢のことを「明晰夢」(Lucid Dream)と言いますよね。あなたは「明晰夢」を見るでしょうか。「夢と知りせば 明晰夢なり」、どうも失礼いたしました。

色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける

<歌意>

色として表面に現れず、あせてしまうのは、世の中の人の心の花なのであった。

<解説>

「うつろう」ものといったら「色」、これが和歌のセオリーというものです。ですから、「色見えで うつろふ」というのは「アレッ」と思うところです。この「アレッ」を「ナルホド」に変えるのが、「人の心の花」という斬新な表現。「心うつろふ」といえば、「心変わりする」という意味でよく使われますし、そこに「心の花」という一捻りを加えることで、前半の違和感が解消される、というわけです。

わびぬれば 身をうき草の 根をたえて 誘う水あらば いなむとぞ思う

<歌意>

つらい気持ちになったので、私の身を、根のない浮き草が水に流されるように、私も誘う人がいたら、都を去ろうと思います。

<解説>

この歌には詞書があり、歌の詠まれた背景(設定)が説明されています。それによると、六歌仙の一人、文屋康秀が三河掾(みかわのじょう)になり、県見(あがたみ:地方視察のこと)に小町が来ることはできるか、と誘ったときの返事として詠まれたのがこの歌だということです。

「うき草」に「浮き」と「憂き」という掛詞が使われています。この歌は『古今著聞集』の説話のタネともなっています。

以上の三つの歌は小野小町の歌としては古くから大変有名で、『小町草紙』にすべて登場します。

ちなみに、『古今和歌集』には「小野小町姉」(おののこまちがあね)という名前の歌人が読んだ歌が一首入集しています。その歌とは、離れ離れになった恋人に向けて詠んだ次の一首。

時過ぎて かれゆく小野の 浅茅には 今ぞ思ひぞ たえず燃えける

<歌意>

表:時期が終わって枯れゆく小野の浅茅には、今、野を焼く火がいつも燃えている。

裏:愛される時が終わって、あなたが離れゆくなか、私は今、思いの火に燃え続けているのです。

「かれ」に「枯れ」と「離れ」、「小野」に「小さな野」と「小野小町姉」、「思ひ」には「思いの火」がそれぞれ掛けられています。掛け言葉を駆使したわりとオーソドックスな歌ですが、「小野」に自分の名前を掛けたところが工夫の一首です。

小野小町の歌風について『古今和歌集』仮名序は次のように書いています。

しみじみと身にしみるような歌であるが、強くはない。いわば、美しい女が病を得た風情に似ている。強くないのは、女の歌だからであろう。(『古今和歌集』仮名序、高田祐彦訳 角川ソフィア文庫)

『古今和歌集』には小野小町の歌が18首選ばれています。そのなかから、仮名序の古註に挙げられている代表的な3首を紹介します。歌意と解説を付けましたが、解説というほどの代物ではございません。あしからず。

思ひつつ 寝ればや人の 見えつらむ 夢と知りせば さめざらましを

<歌意>

あの人のことを思いながら寝たからだろうか、夢にあの人と会ったのは。夢としっていたら目を覚まさなかったろうに。

<解説>

夢のなかで恋人と出会うという和歌はいくつかありますが、これはその代表的な一首。また、この歌に続く、

うたた寝に 恋しき人を 見てしより 夢てふものは 頼み初めてき

いとせめて 恋しき時は むばたまの 夜の衣を 返してぞ着る

の二首(いづれも小野小町作)とあわせて「夢三部作」といわれることもあります。どうでもいいですが、夢をみながら夢と自覚しているとき、その夢のことを「明晰夢」(Lucid Dream)と言いますよね。あなたは「明晰夢」を見るでしょうか。「夢と知りせば 明晰夢なり」、どうも失礼いたしました。

色見えで うつろふものは 世の中の 人の心の 花にぞありける

<歌意>

色として表面に現れず、あせてしまうのは、世の中の人の心の花なのであった。

<解説>

「うつろう」ものといったら「色」、これが和歌のセオリーというものです。ですから、「色見えで うつろふ」というのは「アレッ」と思うところです。この「アレッ」を「ナルホド」に変えるのが、「人の心の花」という斬新な表現。「心うつろふ」といえば、「心変わりする」という意味でよく使われますし、そこに「心の花」という一捻りを加えることで、前半の違和感が解消される、というわけです。

わびぬれば 身をうき草の 根をたえて 誘う水あらば いなむとぞ思う

<歌意>

つらい気持ちになったので、私の身を、根のない浮き草が水に流されるように、私も誘う人がいたら、都を去ろうと思います。

<解説>

この歌には詞書があり、歌の詠まれた背景(設定)が説明されています。それによると、六歌仙の一人、文屋康秀が三河掾(みかわのじょう)になり、県見(あがたみ:地方視察のこと)に小町が来ることはできるか、と誘ったときの返事として詠まれたのがこの歌だということです。

「うき草」に「浮き」と「憂き」という掛詞が使われています。この歌は『古今著聞集』の説話のタネともなっています。

以上の三つの歌は小野小町の歌としては古くから大変有名で、『小町草紙』にすべて登場します。

ちなみに、『古今和歌集』には「小野小町姉」(おののこまちがあね)という名前の歌人が読んだ歌が一首入集しています。その歌とは、離れ離れになった恋人に向けて詠んだ次の一首。

時過ぎて かれゆく小野の 浅茅には 今ぞ思ひぞ たえず燃えける

<歌意>

表:時期が終わって枯れゆく小野の浅茅には、今、野を焼く火がいつも燃えている。

裏:愛される時が終わって、あなたが離れゆくなか、私は今、思いの火に燃え続けているのです。

「かれ」に「枯れ」と「離れ」、「小野」に「小さな野」と「小野小町姉」、「思ひ」には「思いの火」がそれぞれ掛けられています。掛け言葉を駆使したわりとオーソドックスな歌ですが、「小野」に自分の名前を掛けたところが工夫の一首です。

2. 燃える恋心 伊勢

伊勢は三十六歌仙の一人で、家集に『伊勢集』がある、古今集を代表する女性歌人です。『古今和歌集』には計22首が選ばれ、これは女性歌人最多。『小倉百人一首』にも「難波潟 みじかき芦の ふしのまも あはでこの世を 過ぐしてよとや」という歌が選ばれています。

彼女の「伊勢」という名前は父が伊勢守であったことに由来します。宇多天皇の中宮温子に仕え、宇多天皇の寵愛を受けます。時代は異なりますが、ちょうど清少納言や紫式部と同じ立ち位置にあたるといっていいでしょう。そして宇多天皇の皇子敦慶との間に娘中務を生みました。中務も三十六歌仙に選ばれた女性歌人で、彼女の名前もまた、父であった敦慶親王が中務であったことから名付けられています。伊勢は宇多天皇の崩御の後、隠棲しました。

知るといへば 枕だにせで 寝しものを 塵ならぬ名の そらに立つらむ

<歌意>

枕というのは秘密の恋を知るというので、枕さえしないで寝ていたというのに、どうして塵でもない噂が、根拠もなしに立つのでしょうか。

<解説>

巻第十三 恋歌三の掉尾を飾る一首。「枕」は内に秘めたる恋を知るものとして知られていました。その枕もしなかったというのに、なぜ恋の「名」(噂)が立ってしまったのだろう、という一首です。有名な色男、平貞文(平中)をはじめ、様々な恋で知られた、恋多き女性らしい一首です。

わたつみと あれにし床(とこ)を いまさらに 払はば袖や 泡と浮きなむ

<歌意>

海のように荒れ、恋人が去って荒んでしまった床を、いまになって払ったら、袖は涙で泡となって、浮いてしまうだろうか。

<解説>

たいへん激しい歌です。「わたつみ」はあまり恋の歌には出てこないのですが、ここでは袖の涙という既存の表現に激しさを与える効果を出しています。袖の涙を大海原に浮かぶ泡に例えたところも大胆。大げさすぎて苦手という方もいておかしくありません。

難波なる 長柄の橋も つくるなり 今はわが身を 何にたとへむ

<歌意>

難波にあるという長柄橋も新しく造られるという。これから私の身をなにに喩えたら良いのだろうか。

<解説>

訳しただけでは意味が通りません。難波にある「長柄橋」というのは、よく歌に詠まれる「歌枕」の一つで、『古今和歌集』の別の歌にも登場しています。たとえば、

世の中に 古りぬるものは 津の国の 長柄の橋と われとなりけり

(世の中で古びてしまったものは、摂津の国の長柄橋と、私なのであった。)

というように、長柄橋は「長ら」という音から、「古いもの」の象徴として歌に詠み込まれています。この歌を踏まえると、伊勢の歌は、「年老いたわが身を喩えるものが無くなってしまった」と言っていることがわかります。ここでは、年取って、もはや恋などできない伊勢の悲しげな諧謔が表現されているのです。「な」という音が繰り返されることで生まれる上の句のリズムもこの歌の魅力です。

彼女の「伊勢」という名前は父が伊勢守であったことに由来します。宇多天皇の中宮温子に仕え、宇多天皇の寵愛を受けます。時代は異なりますが、ちょうど清少納言や紫式部と同じ立ち位置にあたるといっていいでしょう。そして宇多天皇の皇子敦慶との間に娘中務を生みました。中務も三十六歌仙に選ばれた女性歌人で、彼女の名前もまた、父であった敦慶親王が中務であったことから名付けられています。伊勢は宇多天皇の崩御の後、隠棲しました。

知るといへば 枕だにせで 寝しものを 塵ならぬ名の そらに立つらむ

<歌意>

枕というのは秘密の恋を知るというので、枕さえしないで寝ていたというのに、どうして塵でもない噂が、根拠もなしに立つのでしょうか。

<解説>

巻第十三 恋歌三の掉尾を飾る一首。「枕」は内に秘めたる恋を知るものとして知られていました。その枕もしなかったというのに、なぜ恋の「名」(噂)が立ってしまったのだろう、という一首です。有名な色男、平貞文(平中)をはじめ、様々な恋で知られた、恋多き女性らしい一首です。

わたつみと あれにし床(とこ)を いまさらに 払はば袖や 泡と浮きなむ

<歌意>

海のように荒れ、恋人が去って荒んでしまった床を、いまになって払ったら、袖は涙で泡となって、浮いてしまうだろうか。

<解説>

たいへん激しい歌です。「わたつみ」はあまり恋の歌には出てこないのですが、ここでは袖の涙という既存の表現に激しさを与える効果を出しています。袖の涙を大海原に浮かぶ泡に例えたところも大胆。大げさすぎて苦手という方もいておかしくありません。

難波なる 長柄の橋も つくるなり 今はわが身を 何にたとへむ

<歌意>

難波にあるという長柄橋も新しく造られるという。これから私の身をなにに喩えたら良いのだろうか。

<解説>

訳しただけでは意味が通りません。難波にある「長柄橋」というのは、よく歌に詠まれる「歌枕」の一つで、『古今和歌集』の別の歌にも登場しています。たとえば、

世の中に 古りぬるものは 津の国の 長柄の橋と われとなりけり

(世の中で古びてしまったものは、摂津の国の長柄橋と、私なのであった。)

というように、長柄橋は「長ら」という音から、「古いもの」の象徴として歌に詠み込まれています。この歌を踏まえると、伊勢の歌は、「年老いたわが身を喩えるものが無くなってしまった」と言っていることがわかります。ここでは、年取って、もはや恋などできない伊勢の悲しげな諧謔が表現されているのです。「な」という音が繰り返されることで生まれる上の句のリズムもこの歌の魅力です。

『古今和歌集』vs.『新古今和歌集』 夏の歌合戦!比べてわかる違い

『古今和歌集』と『新古今和歌集』は、天皇が編纂を命じた勅撰和歌集のなかでもとくに重要な和歌集として文学史に名を連ねています。

『古今和歌集』は醍醐天皇の御代、905年に成立し、『新古今和歌集』は13世紀はじめ後鳥羽天皇の御代に成立、この二つの歌集は「八代集」のはじめと終わりを飾ります。

名前が似ているといえども、時代の経過による趣味の変化もあって、新旧古今集には雰囲気に違いが認められます。単語の使用頻度や、体言止めの頻度、掛詞の頻度など、データを根拠として歌集の特徴をあぶり出すという研究も行われていますが、そんなことをせずとも、二つの歌集を並べて味わってゆけば自ずと違った香りを感じるはずです。

今回は「夏の歌」をテーマに『古今和歌集』と『新古今和歌集』の「巻第三 夏歌」から短歌を選出しました。

あなたは『古今和歌集』派?それとも『新古今和歌集』派?

『古今和歌集』は醍醐天皇の御代、905年に成立し、『新古今和歌集』は13世紀はじめ後鳥羽天皇の御代に成立、この二つの歌集は「八代集」のはじめと終わりを飾ります。

名前が似ているといえども、時代の経過による趣味の変化もあって、新旧古今集には雰囲気に違いが認められます。単語の使用頻度や、体言止めの頻度、掛詞の頻度など、データを根拠として歌集の特徴をあぶり出すという研究も行われていますが、そんなことをせずとも、二つの歌集を並べて味わってゆけば自ずと違った香りを感じるはずです。

今回は「夏の歌」をテーマに『古今和歌集』と『新古今和歌集』の「巻第三 夏歌」から短歌を選出しました。

あなたは『古今和歌集』派?それとも『新古今和歌集』派?

1. 夏の訪れ ~香りと風景~

両和歌集ともに、夏歌の巻のはじめには「夏の訪れ」をテーマにした短歌が置かれています。春去って新緑ますます深まる初夏の時候、二つの和歌集はどのような言葉で表現しているのでしょうか。

<『古今和歌集』>

139 五月待つ花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする

訳:五月を待って咲く橘の香りをかぐと、昔の恋人の袖のにおいがするよ。

よみ人知らずの一句。「昔の人」はおそらく恋人でしょう。「袖の香」とは文字通り袖に焚き染めた香りを指しますが、当時はお互いの袖を枕にして寝る、という習慣があったことから、とくに共寝した時の香りを指しているのでしょうか。五月を「待つ」橘の香りから、「昔」を思い出す、という時間の転換や、自然と人情のうつろいが表現された歌で、『伊勢物語』にも登場する有名句です。

<『新古今和歌集』>

175 春過ぎて夏来にけらし白たへの 衣干すてふ天の香具山

訳:春が過ぎて夏が来たらしい。夏になると真白い衣を干すという天の香具山に、衣が干されているのだから。

小倉百人一首でご存知の方も多いのではないでしょうか、持統天皇の御製歌です。実は『万葉集』にも似たような歌が集録されており、そこでは「夏来るらし」、「衣干したり」となっています。「てふ」という言葉によって伝聞・伝承の奥行きを出しているのが『新古今和歌集』版の工夫といえるでしょうか。

「衣干すてふ天の香具山」とは、夏になると白い衣を干す、という伝承を指します。この伝承が根拠になって、「夏来にけらし」という推定がなされるわけです。

ちなみに、大和三山の一つである天の香具山は、天から降ってきた山として知られ、それに付随して様々な伝承があるようです。

<『古今和歌集』>

139 五月待つ花橘の香をかげば 昔の人の袖の香ぞする

訳:五月を待って咲く橘の香りをかぐと、昔の恋人の袖のにおいがするよ。

よみ人知らずの一句。「昔の人」はおそらく恋人でしょう。「袖の香」とは文字通り袖に焚き染めた香りを指しますが、当時はお互いの袖を枕にして寝る、という習慣があったことから、とくに共寝した時の香りを指しているのでしょうか。五月を「待つ」橘の香りから、「昔」を思い出す、という時間の転換や、自然と人情のうつろいが表現された歌で、『伊勢物語』にも登場する有名句です。

<『新古今和歌集』>

175 春過ぎて夏来にけらし白たへの 衣干すてふ天の香具山

訳:春が過ぎて夏が来たらしい。夏になると真白い衣を干すという天の香具山に、衣が干されているのだから。

小倉百人一首でご存知の方も多いのではないでしょうか、持統天皇の御製歌です。実は『万葉集』にも似たような歌が集録されており、そこでは「夏来るらし」、「衣干したり」となっています。「てふ」という言葉によって伝聞・伝承の奥行きを出しているのが『新古今和歌集』版の工夫といえるでしょうか。

「衣干すてふ天の香具山」とは、夏になると白い衣を干す、という伝承を指します。この伝承が根拠になって、「夏来にけらし」という推定がなされるわけです。

ちなみに、大和三山の一つである天の香具山は、天から降ってきた山として知られ、それに付随して様々な伝承があるようです。

2. 夏真っ盛り ~ああ、ほととぎす~

夏の訪れの後は、夏も本番にさしかかります。夏特有のなんともいえない情感を、『古今』・『新古今』の歌はどのように表現しているのでしょうか。

<『古今和歌集』>

148 思ひ出づるときはの山のほととぎす 韓紅のふり出でてぞなく

訳:昔のことを思い出すときは、常盤の山のほととぎすが、韓紅の血を吐くように声を絞って鳴いている、そのように私は泣くのだ。

『古今和歌集』の夏歌には「ほととぎす」が頻出します。ほととぎすは夏とともにあらわれ、その鳴き声は昔の恋を思い出させるものとしてしばしば歌に詠み込まれます。この一首においても「思ひ出づる」、と懐古的な言葉で始まり、「なく」(泣く・鳴く)という掛詞によって、ほととぎすの鳴き声を詠み手の悲しみに転化します。韓紅とは着物の染色に使われる赤い染料です。染色にあたっては、衣に染料がよく馴染むように水の中で振ります。「振り出づ」とはこのことを意味しています。山の緑と韓紅の色彩的なコントラスト。

<『新古今和歌集』>

201 昔思ふ草のいほりの夜の雨に 涙なそへそ山ほととぎす

訳:昔に想いを馳せる私の草庵に降る五月雨。しんみりした夏の夜に、なおいっそう涙を添えてくれるな、山ほととぎすよ。

藤原俊成の作。「昔思ふ」、「五月雨」「涙」、「ほととぎす」という『古今和歌集』の組み合わせを踏襲しながら、「草のいほりの夜の雨に」というリズム感、「涙なそへそ」という問いかけ、「山」という言葉の醸し出す侘しさがポイント。定家によって「幽玄」と評価されました。俊成はのちに『千載和歌集』の夏歌としてこの歌を入れました。

<『古今和歌集』>

148 思ひ出づるときはの山のほととぎす 韓紅のふり出でてぞなく

訳:昔のことを思い出すときは、常盤の山のほととぎすが、韓紅の血を吐くように声を絞って鳴いている、そのように私は泣くのだ。

『古今和歌集』の夏歌には「ほととぎす」が頻出します。ほととぎすは夏とともにあらわれ、その鳴き声は昔の恋を思い出させるものとしてしばしば歌に詠み込まれます。この一首においても「思ひ出づる」、と懐古的な言葉で始まり、「なく」(泣く・鳴く)という掛詞によって、ほととぎすの鳴き声を詠み手の悲しみに転化します。韓紅とは着物の染色に使われる赤い染料です。染色にあたっては、衣に染料がよく馴染むように水の中で振ります。「振り出づ」とはこのことを意味しています。山の緑と韓紅の色彩的なコントラスト。

<『新古今和歌集』>

201 昔思ふ草のいほりの夜の雨に 涙なそへそ山ほととぎす

訳:昔に想いを馳せる私の草庵に降る五月雨。しんみりした夏の夜に、なおいっそう涙を添えてくれるな、山ほととぎすよ。

藤原俊成の作。「昔思ふ」、「五月雨」「涙」、「ほととぎす」という『古今和歌集』の組み合わせを踏襲しながら、「草のいほりの夜の雨に」というリズム感、「涙なそへそ」という問いかけ、「山」という言葉の醸し出す侘しさがポイント。定家によって「幽玄」と評価されました。俊成はのちに『千載和歌集』の夏歌としてこの歌を入れました。

3. 夏の終わり ~ゆきかう夏と秋~

夏も終わりに近づき、まもなく涼しげな秋風が吹き始めます。どこかさみしさも感じる晩夏の情趣、どのように歌い上げるのでしょうか。

<『古今和歌集』>

168 夏と秋ゆきかふ空のかよひぢは かたへ涼しき風や吹くらむ

訳:夏と秋がゆきかう空の通い路では、一方には涼しい風が吹いているのだろうか。

「空のかよひぢ」という表現が斬新な凡河内躬恒の一首。晩夏の暑さが残るなかで、空に秋の涼しげな風を見、秋のおとづれを予感する気持ちが表現されています。ここで使われている、空で季節がゆきかうイメージは『新古今和歌集』に引き継がれていきます。

<『新古今和歌集』>

282 夏衣かたへ涼しくなりぬなり 夜やふけぬらむ行合ひの空

訳:夏衣のかた方が涼しくなったようだ。夜が更けたのだろうか、空の通い路では夏と秋がゆきかっている。

晩夏の朝を歌った慈円の一首。朝、夏衣が冷たいことに秋を感じ、空に秋と夏が出会う、「空の通ひ路」という凡河内躬恒のイメージを受け継ぎ、季節のうつろいをみごとに捉えています。

以上、夏のはじめからおわりまで、二つの和歌集の歌いぶりを鑑賞しました。

『古今和歌集』と『新古今和歌集』。似ているところもあれば違うところもある、この兄弟のような和歌集は、脈々と伝わる短歌の大河をわれわれに感じさせてくれるのではないでしょうか。

<『古今和歌集』>

168 夏と秋ゆきかふ空のかよひぢは かたへ涼しき風や吹くらむ

訳:夏と秋がゆきかう空の通い路では、一方には涼しい風が吹いているのだろうか。

「空のかよひぢ」という表現が斬新な凡河内躬恒の一首。晩夏の暑さが残るなかで、空に秋の涼しげな風を見、秋のおとづれを予感する気持ちが表現されています。ここで使われている、空で季節がゆきかうイメージは『新古今和歌集』に引き継がれていきます。

<『新古今和歌集』>

282 夏衣かたへ涼しくなりぬなり 夜やふけぬらむ行合ひの空

訳:夏衣のかた方が涼しくなったようだ。夜が更けたのだろうか、空の通い路では夏と秋がゆきかっている。

晩夏の朝を歌った慈円の一首。朝、夏衣が冷たいことに秋を感じ、空に秋と夏が出会う、「空の通ひ路」という凡河内躬恒のイメージを受け継ぎ、季節のうつろいをみごとに捉えています。

以上、夏のはじめからおわりまで、二つの和歌集の歌いぶりを鑑賞しました。

『古今和歌集』と『新古今和歌集』。似ているところもあれば違うところもある、この兄弟のような和歌集は、脈々と伝わる短歌の大河をわれわれに感じさせてくれるのではないでしょうか。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)