源頼朝が崇敬した三嶋大社は静岡屈指のパワースポット!!

関連キーワード

静岡県三島市にある三嶋大社は、緑豊かな境内と大きな鳥居が特徴の神社です。

神社の名前から地名がつけられたほど、古来から地元の人々から崇敬されてきました。

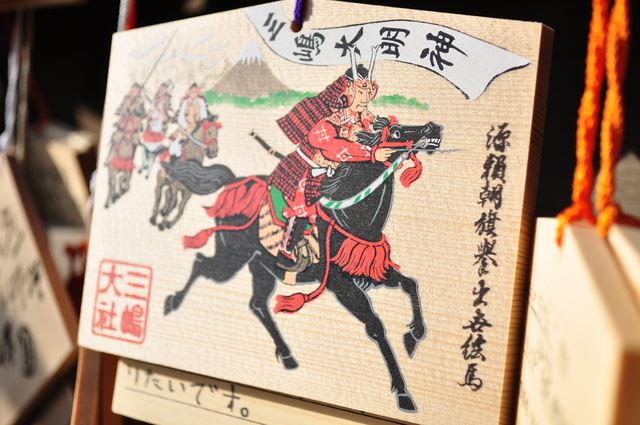

三嶋大社は鎌倉幕府を開いた源頼朝が深く関わり、源氏が熱く信仰してきました。

地域の人々や将軍までも惹きつける魅力とは?

今回は三嶋大社の見どころをたっぷりとご紹介します!

地域の人々や将軍までも惹きつける魅力とは?

今回は三嶋大社の見どころをたっぷりとご紹介します!

三嶋大社のご祭神や歴史とは?

三嶋大社には三嶋大明神という神様が祀られています。

三嶋大明神とは、大山祇神と積羽八重事代主神の総称です。 大山祇神は山林や農産の守護神であり、山を司る神様です。 別名を『和多志大神』といい、和多は海、志は支配を意味していて、海の守護神でもあるのです。 そして、積羽八重事代主神は商売の神様・恵比寿さまと同一神で、工業や漁業の神様でもあります。 そのため、三嶋大明神はとくに漁業者の信仰を集めていました。 また、古くから伊豆の国魂の神・国土開発の神として、信仰されてきました。

三嶋大社の創建の年代は定かではなく、文献に『天平宝字二年(758年)、三嶋神に朝廷から封戸十三戸が寄せられた』と、記されています。 ですから、奈良時代前期にはすでに存在していたのです。 さらに、平安時代中期に成立した延喜式神名帳には『名神大』と記されていて、名神大社として霊験あらかたな神社であると伝えられていました。

鎌倉幕府を開いた源頼朝は伊豆に流されていた頃、三嶋大社に源氏再興を祈願しました。 そして、三嶋大社への奉幣を行い、祭礼の夜に山木兼隆の討ち取りをしたのです。 それから、平家との戦いの際にも三嶋大社で祈願し、勝利しました。 源氏再興の成功から、『旗揚げの神』『戦勝の神』として崇められるようになりました。 源氏をはじめ、多くの武将たちが参拝して戦勝を祈願し、室町幕府や江戸幕府からは寄進を受けたりしました。 中世から三嶋大社は伊豆国の一宮になり、伊豆国の中で一番社格の高い神社であると位置づけられました。 三嶋大社は農林漁業関係者から武将まで、幅広い支持を得られる貴い神社なのです。

三嶋大明神とは、大山祇神と積羽八重事代主神の総称です。 大山祇神は山林や農産の守護神であり、山を司る神様です。 別名を『和多志大神』といい、和多は海、志は支配を意味していて、海の守護神でもあるのです。 そして、積羽八重事代主神は商売の神様・恵比寿さまと同一神で、工業や漁業の神様でもあります。 そのため、三嶋大明神はとくに漁業者の信仰を集めていました。 また、古くから伊豆の国魂の神・国土開発の神として、信仰されてきました。

三嶋大社の創建の年代は定かではなく、文献に『天平宝字二年(758年)、三嶋神に朝廷から封戸十三戸が寄せられた』と、記されています。 ですから、奈良時代前期にはすでに存在していたのです。 さらに、平安時代中期に成立した延喜式神名帳には『名神大』と記されていて、名神大社として霊験あらかたな神社であると伝えられていました。

鎌倉幕府を開いた源頼朝は伊豆に流されていた頃、三嶋大社に源氏再興を祈願しました。 そして、三嶋大社への奉幣を行い、祭礼の夜に山木兼隆の討ち取りをしたのです。 それから、平家との戦いの際にも三嶋大社で祈願し、勝利しました。 源氏再興の成功から、『旗揚げの神』『戦勝の神』として崇められるようになりました。 源氏をはじめ、多くの武将たちが参拝して戦勝を祈願し、室町幕府や江戸幕府からは寄進を受けたりしました。 中世から三嶋大社は伊豆国の一宮になり、伊豆国の中で一番社格の高い神社であると位置づけられました。 三嶋大社は農林漁業関係者から武将まで、幅広い支持を得られる貴い神社なのです。

『お水取り』で三嶋大社のパワーをいただこう!

お水取りは開運方法のひとつで、良い日の吉方位へ向かい、神社やお寺の湧き水をいただくことです。

実は、三嶋大社には富士山から送られる水が湧き出ていて、三島市自体も『水の都』と言われています。

三嶋大社の社務所の北側に、お水を汲める場所があります。 三嶋大社のお水を9日間いただくと、三嶋大社に長く滞在した時と同じ効果がもたらされると伝えられています。 お水取りは三嶋大社のご利益をありがたくいただけるのです! ただ、現地にペットボトルやコップなどはありませんので、ご自身で用意をしてくださいね。

三嶋大社の社務所の北側に、お水を汲める場所があります。 三嶋大社のお水を9日間いただくと、三嶋大社に長く滞在した時と同じ効果がもたらされると伝えられています。 お水取りは三嶋大社のご利益をありがたくいただけるのです! ただ、現地にペットボトルやコップなどはありませんので、ご自身で用意をしてくださいね。

境内にある厳島神社は女性の強い味方!

大鳥居を通りすぎると、左側に摂社の厳島神社があります。

鮮やかな朱色が特徴的ですね。

厳島神社のご祭神は、日本の最高神・天照大御神の御子神である市杵島姫命という女神様です。

源頼朝の妻・北条政子がこの地に市杵島姫命を勧請し、信仰しました。 厳島神社は『家門繁栄』『商売繁盛』、さらには『安産』や『裁縫』のご利益があります。 政子が鎌倉幕府のために、そして家族のために厚く信仰していたのもうなずけます。 政子を守護した女神様にぜひ、会いに行ってみてくださいね。

源頼朝の妻・北条政子がこの地に市杵島姫命を勧請し、信仰しました。 厳島神社は『家門繁栄』『商売繁盛』、さらには『安産』や『裁縫』のご利益があります。 政子が鎌倉幕府のために、そして家族のために厚く信仰していたのもうなずけます。 政子を守護した女神様にぜひ、会いに行ってみてくださいね。

その厚みに圧巻! 三嶋大社だけの三嶋駒とは?

三嶋大社にはオリジナルの絵馬があります!

その厚みはなんと約4.5cm。大駒では約6cmもあります。

表の絵柄はその年の干支になっており、12年前の同じ干支でも絵柄が変わるので、楽しみに集めている方もいるそう。 そして、裏には『三嶋大社』の焼き印が押されています。 絵馬の上部には麻ひもが取り付けられていて、神職や巫女が手作業で焼き印や麻ひもの取り付けを行っています。 三嶋駒は家庭や仕事場の神棚、床の間に飾り、心願成就や家内安全、開運大吉のお守りとして授与されています。

毎年12月25日より授与の開始があり、『三嶋駒』が初穂料1200円、『三嶋大駒』が初穂料10000円です。

ぜひ、年末にお参りする時にはいただいてくださいね!

表の絵柄はその年の干支になっており、12年前の同じ干支でも絵柄が変わるので、楽しみに集めている方もいるそう。 そして、裏には『三嶋大社』の焼き印が押されています。 絵馬の上部には麻ひもが取り付けられていて、神職や巫女が手作業で焼き印や麻ひもの取り付けを行っています。 三嶋駒は家庭や仕事場の神棚、床の間に飾り、心願成就や家内安全、開運大吉のお守りとして授与されています。

毎年12月25日より授与の開始があり、『三嶋駒』が初穂料1200円、『三嶋大駒』が初穂料10000円です。

ぜひ、年末にお参りする時にはいただいてくださいね!

福太郎茶屋で草餅をいただこう!

三嶋大社の大鳥居を通り、総門の手前を右に行くと『福太郎茶屋』があります。

ここでは三嶋大社の名物・福太郎をいただけます!

福太郎はこしあんでくるんだ草餅で、もち米も小豆もこだわって作られています。もちろん、無添加。 お茶がついて200円という安さで、参拝後の休憩にはもってこいのお菓子なのです。 静岡のお茶がいただけるのも嬉しいですよね。 また、お土産にも最適な箱入りもありますので、ぜひご購入してみてください。

草餅に含まれるヨモギは邪気を払うといわれ、カルシウムも多く含んでいます。また、餅は生命力を宿すといわれています。 しかし、なぜ三嶋大社で草餅が売られるようになったのでしょうか。

三嶋大社では毎年1月7日に『お田打ち神事』が行われます。 静岡県の無形民族文化財にも指定されていて、その起源は平安時代と言われています。 鎌倉時代には盛んに行われていたと考えられており、室町時代に狂言の形式になったと言われています。 『お田打ち神事』は、白いお面をつけた舅の穂長がその年の恵方から現れ、黒いお面をつけた婿の福太郎と苗代所の選定から種まき、鳥追いまでの稲作行事を演じるお祭です。 その年の五穀豊穣や天下泰平を祈り、紅白のお餅や種もみがまかれ、参拝者に福をまいていくのです。 福太郎は『福の種まく福太郎』と呼ばれ、当日は福をいただこうとたくさんの参拝客がつめかけます。

草餅を見てみると、顔のように見えませんか?

こしあん部分は烏帽子で、福太郎の形をしてるのです。 夏には福太郎を乗せたかき氷も売られているのでぜひ、ご賞味ください。

いかがでしたか。

三嶋大社は緑に囲まれ、澄んだ水がある素晴らしい神社です。 富士山の恵みによって育まれてきたパワーは、たくさんの人々を癒してきました。 お茶や草餅をいただき、心身ともにリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。 ぜひ、三嶋大社にお参りしてみてくださいね!

■所在地

静岡県三島市大宮町2ー1ー5

ここでは三嶋大社の名物・福太郎をいただけます!

福太郎はこしあんでくるんだ草餅で、もち米も小豆もこだわって作られています。もちろん、無添加。 お茶がついて200円という安さで、参拝後の休憩にはもってこいのお菓子なのです。 静岡のお茶がいただけるのも嬉しいですよね。 また、お土産にも最適な箱入りもありますので、ぜひご購入してみてください。

草餅に含まれるヨモギは邪気を払うといわれ、カルシウムも多く含んでいます。また、餅は生命力を宿すといわれています。 しかし、なぜ三嶋大社で草餅が売られるようになったのでしょうか。

三嶋大社では毎年1月7日に『お田打ち神事』が行われます。 静岡県の無形民族文化財にも指定されていて、その起源は平安時代と言われています。 鎌倉時代には盛んに行われていたと考えられており、室町時代に狂言の形式になったと言われています。 『お田打ち神事』は、白いお面をつけた舅の穂長がその年の恵方から現れ、黒いお面をつけた婿の福太郎と苗代所の選定から種まき、鳥追いまでの稲作行事を演じるお祭です。 その年の五穀豊穣や天下泰平を祈り、紅白のお餅や種もみがまかれ、参拝者に福をまいていくのです。 福太郎は『福の種まく福太郎』と呼ばれ、当日は福をいただこうとたくさんの参拝客がつめかけます。

草餅を見てみると、顔のように見えませんか?

こしあん部分は烏帽子で、福太郎の形をしてるのです。 夏には福太郎を乗せたかき氷も売られているのでぜひ、ご賞味ください。

いかがでしたか。

三嶋大社は緑に囲まれ、澄んだ水がある素晴らしい神社です。 富士山の恵みによって育まれてきたパワーは、たくさんの人々を癒してきました。 お茶や草餅をいただき、心身ともにリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。 ぜひ、三嶋大社にお参りしてみてくださいね!

■所在地

静岡県三島市大宮町2ー1ー5

源頼朝は、久安3年(1147年)4月8日に、源義朝の三男として、尾張国の熱田神宮宮司・藤原季範の別邸にて誕生しました。

頼朝には二人の兄がいましたがどちらも母親が違い、頼朝を産んだ藤原季範の娘・由良御前の家格の方が高かったため、頼朝が源氏の次期棟梁として祭り上げられることになりました。

源氏の棟梁とはどんなものか。元々、源氏の氏族は清和天皇の末裔であり、河内国を中心に勢力基盤を築いたのち、各地に源氏の分家が興り、その中の本家が頼朝が継ぐことになる河内源氏だったのです。

そんな源氏にもライバルがいました。それが桓武天皇の末裔である平家の棟梁である平清盛です。

源氏の義朝と平家の清盛。保元元年(1156年)に起こった後白河天皇と崇徳上皇との内紛である「保元の乱」においては、お互い後白河天皇側に付き、協力して崇徳上皇の軍勢を撃破するなど協力体制にありました。

ですが、その後の待遇はといえば、清盛の平家が昇進を重ねるのとは裏腹に、義朝の源氏はといえば、不祥事が続いたことも相まってパッとしませんでした。

その長い停滞に業を煮やした義朝は藤原信頼と手を組んで、出世を阻害する後白河上皇の側近である信西を討ち取ってしまいました。

頼朝も初陣で参加し、戦後、信西から権力を奪い返した信頼の手によって源氏と平家の立場を逆転させることに成功しました。

しかしこの逆転劇は所詮クーデターであり、清盛もそのまま手をこまねいて見ているわけではありません。

二条天皇を味方に付けた清盛は信頼方を賊軍に指定してしまいました。その中には当然加担した源氏も含まれています。

官軍の平家に対して、賊軍である義朝に味方するものは無く、あえなく壊滅し信頼は処刑され、義朝も東国に落ち延びる途中で郎党に裏切られ殺されてしまいました。この一連のクーデターは当時の元号から後世「平治の乱」と呼ばれることになりました。

幼い頼朝はといえば、落ち延びる途中で平家方に捕らえられ、清盛の面前にて処刑されるところを、清盛の養母である「池禅尼」の鶴の一声によって死一等を減じられ、伊豆国の蛭ヶ小島に流されることになったのです。

頼朝には二人の兄がいましたがどちらも母親が違い、頼朝を産んだ藤原季範の娘・由良御前の家格の方が高かったため、頼朝が源氏の次期棟梁として祭り上げられることになりました。

源氏の棟梁とはどんなものか。元々、源氏の氏族は清和天皇の末裔であり、河内国を中心に勢力基盤を築いたのち、各地に源氏の分家が興り、その中の本家が頼朝が継ぐことになる河内源氏だったのです。

そんな源氏にもライバルがいました。それが桓武天皇の末裔である平家の棟梁である平清盛です。

源氏の義朝と平家の清盛。保元元年(1156年)に起こった後白河天皇と崇徳上皇との内紛である「保元の乱」においては、お互い後白河天皇側に付き、協力して崇徳上皇の軍勢を撃破するなど協力体制にありました。

ですが、その後の待遇はといえば、清盛の平家が昇進を重ねるのとは裏腹に、義朝の源氏はといえば、不祥事が続いたことも相まってパッとしませんでした。

その長い停滞に業を煮やした義朝は藤原信頼と手を組んで、出世を阻害する後白河上皇の側近である信西を討ち取ってしまいました。

頼朝も初陣で参加し、戦後、信西から権力を奪い返した信頼の手によって源氏と平家の立場を逆転させることに成功しました。

しかしこの逆転劇は所詮クーデターであり、清盛もそのまま手をこまねいて見ているわけではありません。

二条天皇を味方に付けた清盛は信頼方を賊軍に指定してしまいました。その中には当然加担した源氏も含まれています。

官軍の平家に対して、賊軍である義朝に味方するものは無く、あえなく壊滅し信頼は処刑され、義朝も東国に落ち延びる途中で郎党に裏切られ殺されてしまいました。この一連のクーデターは当時の元号から後世「平治の乱」と呼ばれることになりました。

幼い頼朝はといえば、落ち延びる途中で平家方に捕らえられ、清盛の面前にて処刑されるところを、清盛の養母である「池禅尼」の鶴の一声によって死一等を減じられ、伊豆国の蛭ヶ小島に流されることになったのです。

源頼朝 伊豆での生活

頼朝は永暦元年(1160年)から治承4年(1180年)までの20年間を伊豆で過ごすことになりましたが比較的自由に動くことはできたようです。

ここで後の有力御家人となる安達盛長や佐々木定綱らが従者として頼朝に仕えることになります。

ですが色恋沙汰はままならず、伊豆の豪族の一人である伊藤祐親の娘である八重姫と恋に落ち、二人の間に子供も出来ましたが、平家への体面を恐れた祐親によって殺されてしまい、八重姫も別の男性に嫁がされてしまいました。

源氏であるが故の仕打ちに絶望する頼朝ですが、ここでさらなる運命の出会いが待っていたのです。

ここで後の有力御家人となる安達盛長や佐々木定綱らが従者として頼朝に仕えることになります。

ですが色恋沙汰はままならず、伊豆の豪族の一人である伊藤祐親の娘である八重姫と恋に落ち、二人の間に子供も出来ましたが、平家への体面を恐れた祐親によって殺されてしまい、八重姫も別の男性に嫁がされてしまいました。

源氏であるが故の仕打ちに絶望する頼朝ですが、ここでさらなる運命の出会いが待っていたのです。

正室・北条政子との出会い

伊豆の豪族である北条時政には一人の娘がおりました。政子と名乗る娘は頼朝を慕っていましたが、父である時政は平家より頼朝の監視役を仰せつかっており快くは思っていませんでした。

しかし監視役であるならば接点が増えることから、頼朝と政子は自ずと恋仲になって行きます。

危惧した時政は、新たに伊豆の代官として配属された山木兼隆に政子を嫁がせるべく画策し、政子は兼隆と祝言を挙げさせられることになってしまいました。

頼朝を慕う政子は祝言の晩に婚礼会場を抜け出し頼朝の元に向かいます。根負けした時政は頼朝との婚姻を認め、頼朝にとっての有力な後援者となるのです。

しかし監視役であるならば接点が増えることから、頼朝と政子は自ずと恋仲になって行きます。

危惧した時政は、新たに伊豆の代官として配属された山木兼隆に政子を嫁がせるべく画策し、政子は兼隆と祝言を挙げさせられることになってしまいました。

頼朝を慕う政子は祝言の晩に婚礼会場を抜け出し頼朝の元に向かいます。根負けした時政は頼朝との婚姻を認め、頼朝にとっての有力な後援者となるのです。

源頼朝 平家に対する反撃の狼煙

頼朝が伊豆で着々と力を蓄えているころ、京の都では平家がこの世の春を謳歌していました。官位はほぼ平家一門に独占され、政も平家に牛耳られ、朝廷の出る幕はありませんでした。

「平家に非ずば人に非ず」と言われるくらいの平家の驕りぶりに対して民衆の反感は高まるばかりでした。

平家が全てを支配する情景を何とかしたいと憂える後白河上皇の子である似仁王は治承4年(1180年)、平家追討の檄を全国の源氏一門に呼びかけます。

この檄文は伊豆の頼朝にも届きましたが、まだ時ではないと頼朝は静観に徹しました。

案の定、力の差があり過ぎた平家の手によって似仁王と、皇子を支えた源頼政は平家に敗れ討ち取られてしまいました。

頼朝にその気はなくとも檄文を受け取ってしまった以上は平家に狙われてもおかしくなく、現に平家は檄文を受け取った諸国の源氏を追討しようと企てています。

意を決した頼朝は挙兵を決断し、まずは現在伊豆を支配する代官であり、因縁のある山木兼隆に狙いを定め、兼隆の屋敷を襲い、兼隆を討ち取ることに成功しました。

兼隆を討ち取ったことによって伊豆を平定した頼朝の下には各地の豪族たちが我先にと味方すべく集まってきました。その数300騎。平家に比べれば毛ほどの数でもありませんが、全てを失った頼朝にとっては頼もしい一筋の光となったのでした。

そして五年後の文治元年(1185年)3月24日、立場は再度逆転し、わずか300騎から始まった頼朝率いる源氏の活躍により、この世の栄華を極めた平家は壇ノ浦の戦いで滅亡することになるのです。

「平家に非ずば人に非ず」と言われるくらいの平家の驕りぶりに対して民衆の反感は高まるばかりでした。

平家が全てを支配する情景を何とかしたいと憂える後白河上皇の子である似仁王は治承4年(1180年)、平家追討の檄を全国の源氏一門に呼びかけます。

この檄文は伊豆の頼朝にも届きましたが、まだ時ではないと頼朝は静観に徹しました。

案の定、力の差があり過ぎた平家の手によって似仁王と、皇子を支えた源頼政は平家に敗れ討ち取られてしまいました。

頼朝にその気はなくとも檄文を受け取ってしまった以上は平家に狙われてもおかしくなく、現に平家は檄文を受け取った諸国の源氏を追討しようと企てています。

意を決した頼朝は挙兵を決断し、まずは現在伊豆を支配する代官であり、因縁のある山木兼隆に狙いを定め、兼隆の屋敷を襲い、兼隆を討ち取ることに成功しました。

兼隆を討ち取ったことによって伊豆を平定した頼朝の下には各地の豪族たちが我先にと味方すべく集まってきました。その数300騎。平家に比べれば毛ほどの数でもありませんが、全てを失った頼朝にとっては頼もしい一筋の光となったのでした。

そして五年後の文治元年(1185年)3月24日、立場は再度逆転し、わずか300騎から始まった頼朝率いる源氏の活躍により、この世の栄華を極めた平家は壇ノ浦の戦いで滅亡することになるのです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)