楷書を美しく見せるコツ 基礎から見直して形を正す

関連キーワード

楷書とは、隷書を元に崩さずに書く書体。一点一画を性格に書くもので、まずはこの書体から始めるのが通例です。

どの方も一度は見たことのある馴染みのあるものですね。

漢字には個人的に苦手なものもあるかと思います。ですが、楷書を美しく見せるコツさえ習得出来れば不得意な漢字もしっかりと綺麗に書けるようになりますよ。

どの方も一度は見たことのある馴染みのあるものですね。

漢字には個人的に苦手なものもあるかと思います。ですが、楷書を美しく見せるコツさえ習得出来れば不得意な漢字もしっかりと綺麗に書けるようになりますよ。

まずは基礎から学ぶ

碑文というものをご存知でしょうか?

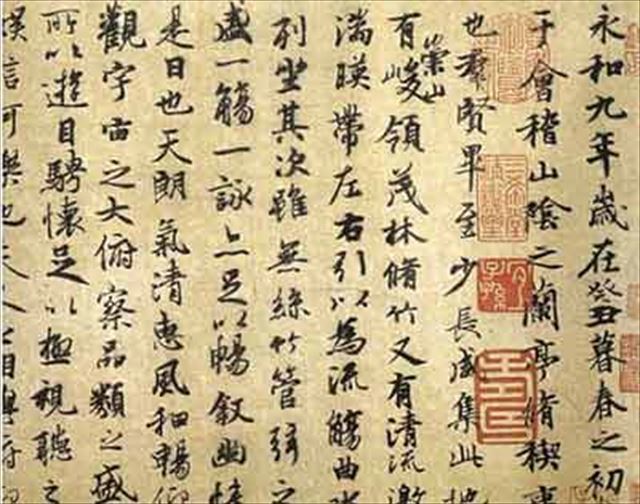

例えば、楷書で書かれた碑文として有名なものであれば『九成宮醴泉銘』でありますが、これは唐の欧陽詢の作品を碑にされたものです。

この碑文を元に臨書という形で楷書の基礎を学んでいきます。

筆の使い方、ハネや止め、全体のバランスのとり方など、楷書に関する書法で必要不可欠になるものを読み取ることが出来ます。

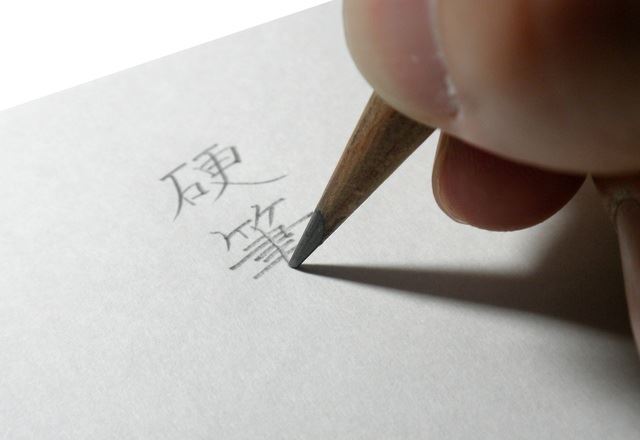

碑文になるわけですので、常用漢字以外の漢字も入っているため、字形を捉えるためにも一度鉛筆で字の線の枠をなぞって書いてみるのも良いかと思います(能字をとると言います)。

例えば、楷書で書かれた碑文として有名なものであれば『九成宮醴泉銘』でありますが、これは唐の欧陽詢の作品を碑にされたものです。

この碑文を元に臨書という形で楷書の基礎を学んでいきます。

筆の使い方、ハネや止め、全体のバランスのとり方など、楷書に関する書法で必要不可欠になるものを読み取ることが出来ます。

碑文になるわけですので、常用漢字以外の漢字も入っているため、字形を捉えるためにも一度鉛筆で字の線の枠をなぞって書いてみるのも良いかと思います(能字をとると言います)。

真似て字を学ぶ

古典を真似て学ぶことを臨書と言います。楷書の場合、まずはこの『九成宮醴泉銘』から始まることが多いので、勉強してみて損はないと思います。

特徴としては、右上がりであり、縦長の字形で長い線と引き締める部分とのメリハリがしっかりしています。また、字自体を見るとよくわかりますが、字の中が明るい印象を受けるのが特徴ですね。

この「字の中が明るい」というのは、バランスを考えて明るくなるように書いているということになりますね。

特徴としては、右上がりであり、縦長の字形で長い線と引き締める部分とのメリハリがしっかりしています。また、字自体を見るとよくわかりますが、字の中が明るい印象を受けるのが特徴ですね。

この「字の中が明るい」というのは、バランスを考えて明るくなるように書いているということになりますね。

字形を捉えたら実践に移す

これは筆耕士の方の臨書ですが、このようにまずは半紙に書いていきます。

臨書をする際の字の大きさは、このように半紙に数文字書いてもよいですが、始めたばかりの方は半紙に大きく一文字を書き、字の特徴を捉えていきます。

基本的に九成宮醴泉銘は基礎練習として勉強していきます。

臨書をする際の字の大きさは、このように半紙に数文字書いてもよいですが、始めたばかりの方は半紙に大きく一文字を書き、字の特徴を捉えていきます。

基本的に九成宮醴泉銘は基礎練習として勉強していきます。

線美を生かす

とめ、はね、はらいを含む線の一本一本が妥協を許さず誤魔化しの利かないもの。手真似ではなく線の美しさを学ぶために集中して練習していきましょう。

筆の毛先を整え、毛先が一本になるよう硯で筆の形をしっかり整えてから書きます。

『にじみ』『かすれ』が大敵の楷書。

墨が程よく筆に乗るようににじまない墨の含み具合を一度新聞紙や不要な紙で試し書きをしてみるのもひとつです。

筆の毛先を整え、毛先が一本になるよう硯で筆の形をしっかり整えてから書きます。

『にじみ』『かすれ』が大敵の楷書。

墨が程よく筆に乗るようににじまない墨の含み具合を一度新聞紙や不要な紙で試し書きをしてみるのもひとつです。

最後まで気を抜くなかれ

楷書で文字を書く場合、起筆(線の始まり)はもちろんのこと終筆(終わり部分)が最も気を付けないといけない部分です。

『とめ』『はね』『はらい』のいずれかが必ず入って終わりますが、これを練習するのに最適の漢字をご存知でしょうか?

『永』という字です。まず一画目の点で『とめ』を。

真ん中の線である二画目で『はね』を。

三画目、四画目、五画目で左右の『はらい』を練習します。

『とめ』『はね』『はらい』のいずれかが必ず入って終わりますが、これを練習するのに最適の漢字をご存知でしょうか?

『永』という字です。まず一画目の点で『とめ』を。

真ん中の線である二画目で『はね』を。

三画目、四画目、五画目で左右の『はらい』を練習します。

こちらが上で述べてきた『九成宮醴泉銘』で書かれている『永』の字です。

右上がりに入る一画目の起筆も鋭くスッキリとしています。

この基礎さえしっかり出来ていればどんな漢字も画数に差はあれど書きやすくなりますし、文字の捉え方も特徴を押さえて捉えられるようになります。

欧陽詢が書いた『九成宮醴泉銘』ではそれぞれの文字の中が明るいと述べましたが、そのため細かい線もしっかり把握することが出来ます。

右上がりに入る一画目の起筆も鋭くスッキリとしています。

この基礎さえしっかり出来ていればどんな漢字も画数に差はあれど書きやすくなりますし、文字の捉え方も特徴を押さえて捉えられるようになります。

欧陽詢が書いた『九成宮醴泉銘』ではそれぞれの文字の中が明るいと述べましたが、そのため細かい線もしっかり把握することが出来ます。

本を参考にする

練習がある程度できれば、このような碑文の写真が載せられた本を参考に色々な文字を書いていくようにしましょう。

最初は半紙に2文字~4文字の練習。慣れてきたら5文字~6文字の配字にして字の大きさを徐々に小さくしていきます。

形に慣れてきたら、字画の少ないものは小さく、字画の多いものは大きく書くように心がけます。字のバランスを取ることで実際の作品を書くときに前後の文字と文字の間隔もうまくつかめるようになります。

こちらで取り上げた九成宮醴泉銘の本を含め、『中国法書選』というシリーズには全60冊の本があります。それぞれ楷書だけでなく行書・隷書・草書に至るまで様々な書体が収録されていますので、一度気になるものを手に取ってみても良いかもしれませんね。

最初は半紙に2文字~4文字の練習。慣れてきたら5文字~6文字の配字にして字の大きさを徐々に小さくしていきます。

形に慣れてきたら、字画の少ないものは小さく、字画の多いものは大きく書くように心がけます。字のバランスを取ることで実際の作品を書くときに前後の文字と文字の間隔もうまくつかめるようになります。

こちらで取り上げた九成宮醴泉銘の本を含め、『中国法書選』というシリーズには全60冊の本があります。それぞれ楷書だけでなく行書・隷書・草書に至るまで様々な書体が収録されていますので、一度気になるものを手に取ってみても良いかもしれませんね。

他の人の臨書作品を見る

他の人が書いた臨書作品を見ることで、筆使いや『とめ』『はね』『はらい』といった特徴をどのようにとらえるべきかがわかることがあります。

碑文の場合、先に転写した人がその碑文の所々に傷を付けてしまうこともあり、完全に残っているものを探すのがかなり困難になります。

そのため、消えてしまっている箇所は想像で書くか、もしくは別箇所にある同じ字を探してあてがうしかありません。

また、名のある書家の書いた臨書作品であれば、自分の書いた字と照らし合わせてみると見なければならない特徴が見つかる可能性もあります。

他人の作品を見るというのは自分にとってとても大きな勉強になります。

書道を勉強していくと自然と高名な書家の名前に触れることもありますので、機会があれば展覧会に足を運んでみても良いかもしれません。

碑文の場合、先に転写した人がその碑文の所々に傷を付けてしまうこともあり、完全に残っているものを探すのがかなり困難になります。

そのため、消えてしまっている箇所は想像で書くか、もしくは別箇所にある同じ字を探してあてがうしかありません。

また、名のある書家の書いた臨書作品であれば、自分の書いた字と照らし合わせてみると見なければならない特徴が見つかる可能性もあります。

他人の作品を見るというのは自分にとってとても大きな勉強になります。

書道を勉強していくと自然と高名な書家の名前に触れることもありますので、機会があれば展覧会に足を運んでみても良いかもしれません。

『楷書』を作品に

『楷書』と一言で言っても、上記で取り上げた『九成宮醴泉銘』意外にも沢山の素晴らしい書があります。色々な字体に触れ、最終的には自分が一番綺麗に書ける方法を模索してみてはいかがでしょうか。

『楷書』は、書に取り組む姿勢を正せる書体でもあります。

基礎だからと言って手を抜かず、一筆一筆を大切に書いていってください。

本当に息を詰めて書く必要はありませんが、それくらい自分の呼吸までも大切にしながら書くという書家も中にはいます。

これから『楷書』を使って作品を書いていきたいという方も半紙を使ってまずは字に慣れ、それから半切という140cmほどの紙に書いていくという流れを試してみて下さい。

『楷書』の場合、半切以上の大きさの紙に書く場合は横の字をそろえなければなりません。この時に字画の多さが関係してくるため、画数の大きい字でも同じに並びになるよう字の大きさの調整が必要です。

『九成宮醴泉銘』においては字の中の余白を取ることが大切になっていました。このようなそれぞれの書家の特徴をしっかりと捉えて作品にしていくことは難しいことですが、それが書道を勉強していく上で必要不可欠になります。

基礎から始めることでその勉強が『当たり前』という習慣になり、常に基本を意識した書が書けるようになります。

『楷書』は、書に取り組む姿勢を正せる書体でもあります。

基礎だからと言って手を抜かず、一筆一筆を大切に書いていってください。

本当に息を詰めて書く必要はありませんが、それくらい自分の呼吸までも大切にしながら書くという書家も中にはいます。

これから『楷書』を使って作品を書いていきたいという方も半紙を使ってまずは字に慣れ、それから半切という140cmほどの紙に書いていくという流れを試してみて下さい。

『楷書』の場合、半切以上の大きさの紙に書く場合は横の字をそろえなければなりません。この時に字画の多さが関係してくるため、画数の大きい字でも同じに並びになるよう字の大きさの調整が必要です。

『九成宮醴泉銘』においては字の中の余白を取ることが大切になっていました。このようなそれぞれの書家の特徴をしっかりと捉えて作品にしていくことは難しいことですが、それが書道を勉強していく上で必要不可欠になります。

基礎から始めることでその勉強が『当たり前』という習慣になり、常に基本を意識した書が書けるようになります。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)