基礎から上級者まで、長く使える書道セットをご紹介!

関連キーワード

書道用品と一言で言っても、その種類や物によっては成分まで様々なものがあり、一概にコレ!というものを決めるのはとても難しいものですね。

でも、例えば『こういうものを揃えておけば大丈夫!』という基準があれば探して準備がしやすいですよね。

そこで、まずは初心者から、そして上級者までこれなら使い続けるというものをご紹介しようと思います。

でも、例えば『こういうものを揃えておけば大丈夫!』という基準があれば探して準備がしやすいですよね。

そこで、まずは初心者から、そして上級者までこれなら使い続けるというものをご紹介しようと思います。

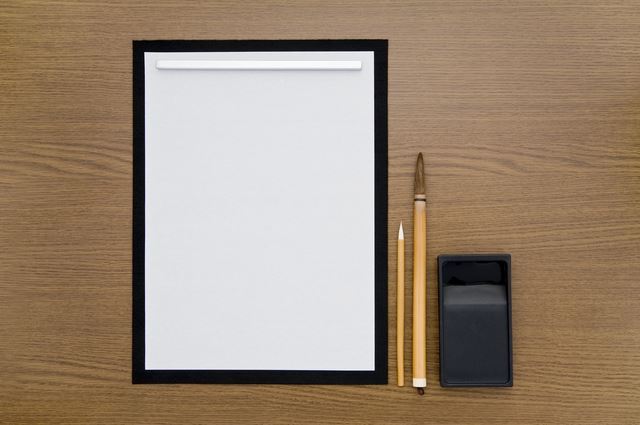

書道セットとして紹介されているものとは?

基本的に量販店において書道セットとして販売されているものは子供向けに組まれているものが多く、筆を見ていただければよくわかりますが、中筆をセットにされているものがほとんどです。

書道セットとして販売されているものの中には『大人用』とか、『大人の為の』という表記がされているものもありますね。

こちらに関しては、これから始める方用として気軽に始められるセットになっており、価格もリーズナブルなものもあります。

中には6000円以上の書道セットもありますが、本格的に始められるとしたらこれくらいの価格帯のセットを準備されておくと良いでしょう。

基本的に書道セットの中で値段が高いと良いものであると言えるのは筆と墨です。

もちろん、硯においても良質なものが・・と言えなくもないのですが、実際に使って書こうとするものは筆と墨(墨汁)ですね。

書道セットとして販売されているものの中には『大人用』とか、『大人の為の』という表記がされているものもありますね。

こちらに関しては、これから始める方用として気軽に始められるセットになっており、価格もリーズナブルなものもあります。

中には6000円以上の書道セットもありますが、本格的に始められるとしたらこれくらいの価格帯のセットを準備されておくと良いでしょう。

基本的に書道セットの中で値段が高いと良いものであると言えるのは筆と墨です。

もちろん、硯においても良質なものが・・と言えなくもないのですが、実際に使って書こうとするものは筆と墨(墨汁)ですね。

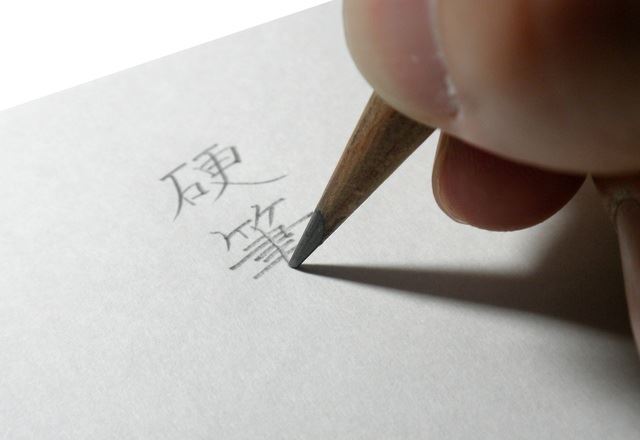

注目してまず選ぶのが筆!

何を置いてもまず決めなければいけないのが筆です。

書道家の方であれば自分が選んだ材質の毛であったり、自分の持ちやすい長さの柄であったりとこだわりがある方もいらっしゃるため、書道家の方が開いている教室であればその先生が考えた筆を販売している教室も少なくありません。

そのため、予め筆を購入しておかないといけないという教室とそうでない教室があるため、もし教室に通われるならば購入を待つ方が良いかもしれません。

教室に通わずに通信講座などで書道を始めようとする方や、個人的に筆を購入しようと考えていらっしゃる場合、筆の『名称』を見て一度調べてから購入されることをおススメします。

筆には様々な動物の毛を使っているので、『名称』を調べることでどのような毛が使われているのかを知ることが出来ます。

書道家の方であれば自分が選んだ材質の毛であったり、自分の持ちやすい長さの柄であったりとこだわりがある方もいらっしゃるため、書道家の方が開いている教室であればその先生が考えた筆を販売している教室も少なくありません。

そのため、予め筆を購入しておかないといけないという教室とそうでない教室があるため、もし教室に通われるならば購入を待つ方が良いかもしれません。

教室に通わずに通信講座などで書道を始めようとする方や、個人的に筆を購入しようと考えていらっしゃる場合、筆の『名称』を見て一度調べてから購入されることをおススメします。

筆には様々な動物の毛を使っているので、『名称』を調べることでどのような毛が使われているのかを知ることが出来ます。

毛の種類

<馬の毛>

馬の毛は非常に良質で使いやすいということもあり、胴毛をはじめ、たてがみ・脚毛・尾などといった全身の毛が使われます。それぞれ毛の質が異なるため、用いられる筆も多岐に渡ります。栗毛や赤毛と言うようにその毛色も様々ですね。

代表的なものとして、天尾と呼ばれる部分は弾力があるためしっかりとした線が書ける太筆に。柔らかな胴毛は上毛として用いられます。

<羊の毛>

衣類の表示でよく見かける羊毛ではなく、こちらは中国の山羊の毛を用いています。

山羊の種類によっても用いられる筆が多岐に渡り、中には高級品にも使われるような材質の良い毛もあります。

羊毛は聞いて名の通り柔らかさが特徴の毛ですので、非常に墨の持ちが良く、衣類にも用いられるように耐久性があるため太筆・細筆の両方に使われています。

<狸の毛>

非常に弾力のある狸の毛は毛先が硬いため、筆先の筆力を上げるために用いられます。

狸の毛として使われる毛には白と黒があり、その毛の質も異なります。

狸の姿を想像されるとよくお分かりかと思いますが、白毛の方が貴重で、とてもしなやかな線が書けます。

<イタチの毛>

こちらのイタチの毛は尾のみが用いられています。

弾力のある毛は大変重宝され、毛先の細さやまとまりの良さから仮名筆に多く用いられています。

<猫の毛>

猫を飼われている方ならよくご存じかと思いますが、猫の毛先はとても柔らかく、仮名筆に最適な質をしています。

毛先付近が玉のように膨らんでいるため、玉毛と呼ばれています。

<鹿の毛>

鹿の毛の内部が空洞になっているのが一番の特徴の鹿の毛ですが、その質は大変弾力があり、主に筆の腰と呼ばれる部分に使われています。

内部が空洞のため、墨の含みが非常に良いです。

<豚の毛>

短毛が特徴の豚の毛。

大変力強い反面、くせのある毛であり、枝毛も多いため書道用の筆としては腰の部分にしか使われていません。

馬の毛は非常に良質で使いやすいということもあり、胴毛をはじめ、たてがみ・脚毛・尾などといった全身の毛が使われます。それぞれ毛の質が異なるため、用いられる筆も多岐に渡ります。栗毛や赤毛と言うようにその毛色も様々ですね。

代表的なものとして、天尾と呼ばれる部分は弾力があるためしっかりとした線が書ける太筆に。柔らかな胴毛は上毛として用いられます。

<羊の毛>

衣類の表示でよく見かける羊毛ではなく、こちらは中国の山羊の毛を用いています。

山羊の種類によっても用いられる筆が多岐に渡り、中には高級品にも使われるような材質の良い毛もあります。

羊毛は聞いて名の通り柔らかさが特徴の毛ですので、非常に墨の持ちが良く、衣類にも用いられるように耐久性があるため太筆・細筆の両方に使われています。

<狸の毛>

非常に弾力のある狸の毛は毛先が硬いため、筆先の筆力を上げるために用いられます。

狸の毛として使われる毛には白と黒があり、その毛の質も異なります。

狸の姿を想像されるとよくお分かりかと思いますが、白毛の方が貴重で、とてもしなやかな線が書けます。

<イタチの毛>

こちらのイタチの毛は尾のみが用いられています。

弾力のある毛は大変重宝され、毛先の細さやまとまりの良さから仮名筆に多く用いられています。

<猫の毛>

猫を飼われている方ならよくご存じかと思いますが、猫の毛先はとても柔らかく、仮名筆に最適な質をしています。

毛先付近が玉のように膨らんでいるため、玉毛と呼ばれています。

<鹿の毛>

鹿の毛の内部が空洞になっているのが一番の特徴の鹿の毛ですが、その質は大変弾力があり、主に筆の腰と呼ばれる部分に使われています。

内部が空洞のため、墨の含みが非常に良いです。

<豚の毛>

短毛が特徴の豚の毛。

大変力強い反面、くせのある毛であり、枝毛も多いため書道用の筆としては腰の部分にしか使われていません。

墨は墨液でも固形でも基本は同じではない

手軽で使いやすい墨液を使う方は多くいらっしゃると思いますし、私も『書芸呉竹』という墨液を使っています。

書きたい時にすぐに出して使え、濃度を気にせずにいつも同じ濃度で書くことが出来る墨液。

固形の墨との違いをご紹介します。

書きたい時にすぐに出して使え、濃度を気にせずにいつも同じ濃度で書くことが出来る墨液。

固形の墨との違いをご紹介します。

墨液とは

小・中学校の書写の授業や高校であれば書道の選択授業、または部活動においてよく使われているプラスチックの容器に入った黒いインクを指します。

これの成分としては着色料として煤が用いられ、安定剤として人工の合成樹脂を粉末にしたものが加えられています。水に溶かすことで墨汁が出来ます。

墨のように塊ができてしまうといけないため、塩化ナトリウムも凝固防止のために使われています。

このように、化学製品の使われている墨汁は、天然成分で作られている筆を傷めてしまう可能性が高いため、筆が長持ち出来ないというデメリットや、墨本来の特徴である『滲み』の見せ所で黒い点ができてしまうこともあるという厳しい点もあります。

これの成分としては着色料として煤が用いられ、安定剤として人工の合成樹脂を粉末にしたものが加えられています。水に溶かすことで墨汁が出来ます。

墨のように塊ができてしまうといけないため、塩化ナトリウムも凝固防止のために使われています。

このように、化学製品の使われている墨汁は、天然成分で作られている筆を傷めてしまう可能性が高いため、筆が長持ち出来ないというデメリットや、墨本来の特徴である『滲み』の見せ所で黒い点ができてしまうこともあるという厳しい点もあります。

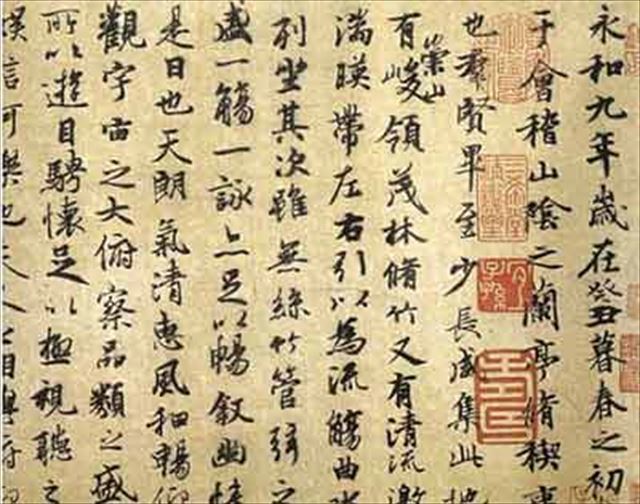

固形墨とは

墨の原料となる煤を生成するために油を燃やして煙を出し、それを集め、接着剤の役目となる膠(にかわ)と香料を混ぜて練り固め乾燥させて出来ます。

簡単に述べましたが、この工程は全て熟達した職人の手により作られていくもので、良い墨ほど表情豊かな線が書けることが特徴になります。

化学製品の混ぜられた墨汁とは違い、天然成分で出来ているため筆に優しいのも特徴です。

簡単に述べましたが、この工程は全て熟達した職人の手により作られていくもので、良い墨ほど表情豊かな線が書けることが特徴になります。

化学製品の混ぜられた墨汁とは違い、天然成分で出来ているため筆に優しいのも特徴です。

半紙って呼ぶそれは本当に半紙ですか?

よくご存じの半紙。

それって本当に「半紙」なんでしょうか?

実は、半紙とは、あのよく想像される大きさに切られている和紙のことを指します。

太い筆を使って濃い墨を使い作品を作る「漢字」や「調和体」用の厚みのある和紙と、細い筆を使って薄墨で作品を流れるように書いていく「かな」用の薄い和紙。

それぞれに種類があり、滲みやすさや擦れ具合の良い紙もあれば、その反対もあります。

書道をしている人の間では、この紙にも様々な大きさがあるため、全てを「半紙」とは呼ばずに、それぞれの大きさを指す呼び方で呼んでいます。

紙の寸法は尺を使って図って裁断されます。

基本的なサイズとしては全紙(ぜんし)と呼ばれる695cm×1365cmのサイズがあります。

これを基準に3/4ほどの幅で裁断したものを聯落(れんおち)、全紙を縦に裁断したものを半切と呼びます。

それって本当に「半紙」なんでしょうか?

実は、半紙とは、あのよく想像される大きさに切られている和紙のことを指します。

太い筆を使って濃い墨を使い作品を作る「漢字」や「調和体」用の厚みのある和紙と、細い筆を使って薄墨で作品を流れるように書いていく「かな」用の薄い和紙。

それぞれに種類があり、滲みやすさや擦れ具合の良い紙もあれば、その反対もあります。

書道をしている人の間では、この紙にも様々な大きさがあるため、全てを「半紙」とは呼ばずに、それぞれの大きさを指す呼び方で呼んでいます。

紙の寸法は尺を使って図って裁断されます。

基本的なサイズとしては全紙(ぜんし)と呼ばれる695cm×1365cmのサイズがあります。

これを基準に3/4ほどの幅で裁断したものを聯落(れんおち)、全紙を縦に裁断したものを半切と呼びます。

他にもあります必需品!

筆と墨!そして半紙!これがないと出来ない!というものを詳しくご紹介しましたが、もちろんこれだけじゃ出来ないのが書道です。

書く際に重石をする文鎮は、大きな紙を使い書く場合は重い方が良いとされています。

硯(墨池)に関しては硯は固形の墨を磨るために用い、墨池は墨汁を注いで筆に墨が浸かるような大きさのものを必要とします。

半紙の下に汚れ防止と書いていく際に滑らかな筆遣いが出来るように敷く下敷きも必要ですね。

基本としてはこの6点セットです。

これから始められる方は書道セットを一式で購入されても差し支えありませんが、本格的に始めたいという方は、入会される書道教室でご質問頂いて、先生の勧められる書道用品を購入されることをおススメします。

書く際に重石をする文鎮は、大きな紙を使い書く場合は重い方が良いとされています。

硯(墨池)に関しては硯は固形の墨を磨るために用い、墨池は墨汁を注いで筆に墨が浸かるような大きさのものを必要とします。

半紙の下に汚れ防止と書いていく際に滑らかな筆遣いが出来るように敷く下敷きも必要ですね。

基本としてはこの6点セットです。

これから始められる方は書道セットを一式で購入されても差し支えありませんが、本格的に始めたいという方は、入会される書道教室でご質問頂いて、先生の勧められる書道用品を購入されることをおススメします。

![お手軽銭湯から究極の贅沢宿まで~日帰り温泉の楽しみ方[首都圏編]~](../images/20160713b01.jpg)

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)