基本を見直して綺麗な行書を書いてみませんか?基礎から上級者へステップアップ

関連キーワード

かっちりと一画一画、トメ・ハネ・ハライに至るまで一切崩さずに正しい字を書くのが楷書でした。

それに対抗して流れを作り、次の字へと繋げていくために読める程度に崩した字を書くことを行書と呼びます。

ペンや筆ペンでご自分の名前だけでも基礎を全て知らないまでも少し崩した形にして書かれた方は少なくないのではないでしょうか?

今回は、前回の楷書に引き続き、毛筆を使っての行書を基礎から見直していきます。

それに対抗して流れを作り、次の字へと繋げていくために読める程度に崩した字を書くことを行書と呼びます。

ペンや筆ペンでご自分の名前だけでも基礎を全て知らないまでも少し崩した形にして書かれた方は少なくないのではないでしょうか?

今回は、前回の楷書に引き続き、毛筆を使っての行書を基礎から見直していきます。

行書でも基本を知る

行書においてはその漢字の一画一画をかっちりと硬い線で書くことよりも字と字の流れを大切に柔らかな線で一画一画を時には繋げ、時には離して書いていきます。

この一画一画の離し方や繋げ方をまず理解しないと書いていけないですよね。

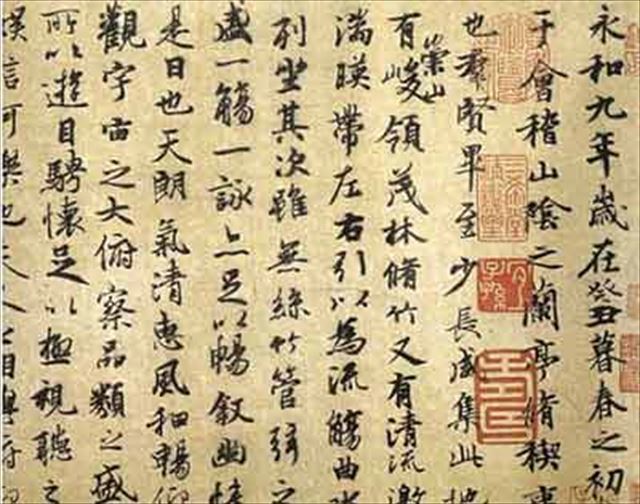

そこで、行書の基礎として臨書(手本にして書くこと)しておきたいのが王義之の蘭亭序です。

線の繋げ方や離し方、また、行書で大切となってくる文字の中の明るい余白部分の取り方を学ぶのにとても適しています。

書道の展覧会に行くとこの蘭亭序の臨書作品がとてもよく並んでいます。

それほど、この王義之の蘭亭序は行書の基礎として注目されています。

楷書で取り上げた『九成宮醴泉銘』は碑文として欧陽詢が揮毫したとされていますが、こちらの王義之の蘭亭序は王義之の書いたものを唐代の能筆家の手により石に刻まれたものとされています。

この一画一画の離し方や繋げ方をまず理解しないと書いていけないですよね。

そこで、行書の基礎として臨書(手本にして書くこと)しておきたいのが王義之の蘭亭序です。

線の繋げ方や離し方、また、行書で大切となってくる文字の中の明るい余白部分の取り方を学ぶのにとても適しています。

書道の展覧会に行くとこの蘭亭序の臨書作品がとてもよく並んでいます。

それほど、この王義之の蘭亭序は行書の基礎として注目されています。

楷書で取り上げた『九成宮醴泉銘』は碑文として欧陽詢が揮毫したとされていますが、こちらの王義之の蘭亭序は王義之の書いたものを唐代の能筆家の手により石に刻まれたものとされています。

字の中での流れを見つつ字形を捉える

行書の場合、字の形を考える際に必要となるものの一つに、実線と実線にはならずに筆が紙の上でどう動いているかという流れで生まれて繋がっていく線と言うものがあります。

これは何?と思う方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと一筆書きでその字を書いてみると実際には必要でない線が生まれます。

しかしながら、その線全てを実際に作品として書いてしまうと字がつぶれ、見えなくなってしまいますよね?

そこで、ある部分は繋げて書く。ある部分は離して書くという必要が出てきます。繋がって見える線を『連綿線(れんめんせん)』と言い、離してしまう線がこの『紙の上で実際には書かないが字の中では繋がりとして存在している線』になります。

書道用語で『筆脈』や『気脈』と言います。

この2つの線が行書を書いていく上でとても大切なものになります。

『行書』は、書き手の書きやすさを重視した書体であり、曲線の混じる形をしているため、流れるように筆を運ぶことが出来ます。

これは何?と思う方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと一筆書きでその字を書いてみると実際には必要でない線が生まれます。

しかしながら、その線全てを実際に作品として書いてしまうと字がつぶれ、見えなくなってしまいますよね?

そこで、ある部分は繋げて書く。ある部分は離して書くという必要が出てきます。繋がって見える線を『連綿線(れんめんせん)』と言い、離してしまう線がこの『紙の上で実際には書かないが字の中では繋がりとして存在している線』になります。

書道用語で『筆脈』や『気脈』と言います。

この2つの線が行書を書いていく上でとても大切なものになります。

『行書』は、書き手の書きやすさを重視した書体であり、曲線の混じる形をしているため、流れるように筆を運ぶことが出来ます。

文の中での流れ方を考える

字の中で流れが出来たら、次は文の中での流れを考えてみましょう。

実際に取り上げて行書作品を見てみると字と字の間に繋がった線は見受けられませんね。実際に繋がってはいませんが、こちらも字の中の実線にはならない筆脈を捉えることで文の流れが自然なものになります。

実際に取り上げて行書作品を見てみると字と字の間に繋がった線は見受けられませんね。実際に繋がってはいませんが、こちらも字の中の実線にはならない筆脈を捉えることで文の流れが自然なものになります。

線の繋がりのない行書

いづれにしても、まずは半紙で4文字くらいを目安に一度字形を見ながら上下の文字と文字との間に流れが出来るよう練習してみることも大切です。

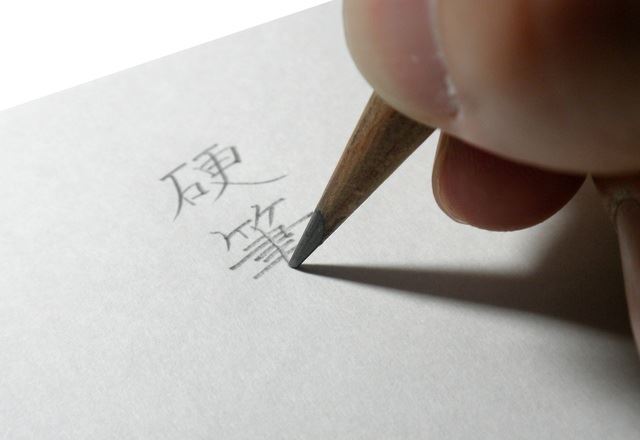

練習として書いてみたら、一度本当に見えない線で繋がっているのかを指や鉛筆を使って線の上からなぞって確かめてみても良いですね。

練習として書いてみたら、一度本当に見えない線で繋がっているのかを指や鉛筆を使って線の上からなぞって確かめてみても良いですね。

書籍を参考にする

やはり行書においても重要になってくるのがお手本です。

書道を習い始めた方には古典を自分で研究していくことは大変です。そこで、楷書のように全て読める書体というわけではなく、中には読みづらい字も出てくる可能性もあると仮定し、このように大きく拡大された見やすい字やそれぞれの字に関する解説の書かれた本を参考にすることで、文字やその特徴を理解しながら学んでいくことが出来ます。

書道を習い始めた方には古典を自分で研究していくことは大変です。そこで、楷書のように全て読める書体というわけではなく、中には読みづらい字も出てくる可能性もあると仮定し、このように大きく拡大された見やすい字やそれぞれの字に関する解説の書かれた本を参考にすることで、文字やその特徴を理解しながら学んでいくことが出来ます。

書道に慣れてきた方や、上級者の方であれば、王羲之の蘭亭序をおすすめします。

こちらは、上で取り上げた本とは違い、文字の形を線描きしたもの、そして文の内容の読解文が書かれているものになります。

見分け方としては、インターネットで購入を検討される場合、中身の表示で判断する必要があります。また、通常の書店でも閲覧・購入が可能ですが、ものによっては古書店にしかないものもあります。

こちらは、上で取り上げた本とは違い、文字の形を線描きしたもの、そして文の内容の読解文が書かれているものになります。

見分け方としては、インターネットで購入を検討される場合、中身の表示で判断する必要があります。また、通常の書店でも閲覧・購入が可能ですが、ものによっては古書店にしかないものもあります。

他の人の臨書作品を見る

他人の書いた作品は、それぞれの古典の解釈の仕方が伺えるものです。

まったく同じように書こうとするのではなく、見方を変えて作品作りをするための参考にしてみてください。

書道を始められて間もない方であれば自分の作っていく作品をどのような形にしたいかという参考にもなりますし、中級から上級者の方であれば様々な角度からみた線の作り方や筆の運び方、また気脈の捉え方の参考にもなります。

全国展であればインターネットで入賞作品を閲覧できるものもありますが、可能であれば実際に展覧会に赴き、書いていくうちに徐々に擦れていくであろう字に含まれている墨の濃淡や全体のバランスを見てみることもとても勉強になります。

まったく同じように書こうとするのではなく、見方を変えて作品作りをするための参考にしてみてください。

書道を始められて間もない方であれば自分の作っていく作品をどのような形にしたいかという参考にもなりますし、中級から上級者の方であれば様々な角度からみた線の作り方や筆の運び方、また気脈の捉え方の参考にもなります。

全国展であればインターネットで入賞作品を閲覧できるものもありますが、可能であれば実際に展覧会に赴き、書いていくうちに徐々に擦れていくであろう字に含まれている墨の濃淡や全体のバランスを見てみることもとても勉強になります。

『行書』を作品に

行書を書くことに慣れてきたら実際に作品作りが始まります。

小さい半紙であっても大作になる全紙の紙においても基本は変わらず、自分がどのような気持ちを持って書いていくかということが行書では大切です。

字の大小や用いる筆に違いはあってもそれぞれの字の捉え方や書き方に変わりはありません。

上記で述べたように、行書における特徴として字形や字のバランス、また字の中に置いての余白や字の流れをしっかりと身に付けながら作品を作っていきましょう。

楷書のように一字一字で呼吸を整えながらかいていくのではなく、自然に生まれる流れに乗り、筆を運ぶことを意識します。

よく『筆を走らせる』と言う言葉を聞きますが、書道においては『筆を運ぶ』を言います。

いくら流れのある行書であっても、急いで書くということは書道という芸術には当てはまりません。

今回取り上げた王義之の『蘭亭序』は、王義之が酒に酔っていた時に書いたものと言われています。

実際に飲酒される必要はありませんが、行書を書く時には肩の力を抜いてゆったりとした気持ちで書くことも大切です。

畏まって書かれていないこの行書という書体は、ある意味書き手の自然体の線が出てくるため、贈られる側にとっては書き手の性情を知る手段にもなります。

楷書とはまた違った線の良さを練習する中で身に付けてください。

小さい半紙であっても大作になる全紙の紙においても基本は変わらず、自分がどのような気持ちを持って書いていくかということが行書では大切です。

字の大小や用いる筆に違いはあってもそれぞれの字の捉え方や書き方に変わりはありません。

上記で述べたように、行書における特徴として字形や字のバランス、また字の中に置いての余白や字の流れをしっかりと身に付けながら作品を作っていきましょう。

楷書のように一字一字で呼吸を整えながらかいていくのではなく、自然に生まれる流れに乗り、筆を運ぶことを意識します。

よく『筆を走らせる』と言う言葉を聞きますが、書道においては『筆を運ぶ』を言います。

いくら流れのある行書であっても、急いで書くということは書道という芸術には当てはまりません。

今回取り上げた王義之の『蘭亭序』は、王義之が酒に酔っていた時に書いたものと言われています。

実際に飲酒される必要はありませんが、行書を書く時には肩の力を抜いてゆったりとした気持ちで書くことも大切です。

畏まって書かれていないこの行書という書体は、ある意味書き手の自然体の線が出てくるため、贈られる側にとっては書き手の性情を知る手段にもなります。

楷書とはまた違った線の良さを練習する中で身に付けてください。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)