書道を志すなら必見!毛筆でカッコよく書こう!

関連キーワード

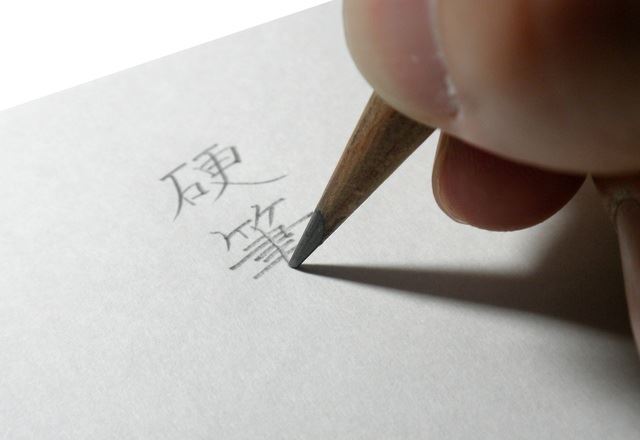

書道には鉛筆やボールペン、万年筆と言った芯の硬い筆記具で書いていく『硬筆』と何本もの動物の毛によって作られた筆を使った『毛筆』があります。

この『毛筆』が格好よく書けたら!なんて思ったことはありませんか?

慶弔の席に帳簿があると記名しなければなりませんが、筆ペンしかなかったら困りますよね。

『毛筆』とはどのようなものか、また、『毛筆』で綺麗な字を書くにはどのようにすれば良いのかをご紹介していきましょう。

この『毛筆』が格好よく書けたら!なんて思ったことはありませんか?

慶弔の席に帳簿があると記名しなければなりませんが、筆ペンしかなかったら困りますよね。

『毛筆』とはどのようなものか、また、『毛筆』で綺麗な字を書くにはどのようにすれば良いのかをご紹介していきましょう。

『硬筆』が書けるだけでは筆文字は書けない

『毛筆』は簡単そうに見えますか?

書道パフォーマンスというものがありますが、リズミカルに体全身を使って大きな筆を使って大きな紙にダイナミックに書く手法です。

『大げさ』とよく思われるこの方法ですが、実は小さな半紙に書く時にもこの心構えが必要だということをご存知でしょうか。

『硬筆』は姿勢を正しあまり肩や腕を動かさずに書くことを基本としますが、『毛筆』は手首を固定して体を使って字を書きます。

最初はなかなかなれませんが、手首を固定して筆を持つことで安定した線が書けるようになります。

一番基本的なことですが、『硬筆』にはないこの書き方をマスターしなければなりません。

『硬筆』と『毛筆』で簡単だと言えるのは『硬筆』はある程度の大きさでしかあまり書くことがないため、誤魔化しが利くということ、そしてその字の太さに変わりはあれど筆記具を変えない限りは同じ筆圧で書き続けることができるということです。

書道パフォーマンスというものがありますが、リズミカルに体全身を使って大きな筆を使って大きな紙にダイナミックに書く手法です。

『大げさ』とよく思われるこの方法ですが、実は小さな半紙に書く時にもこの心構えが必要だということをご存知でしょうか。

『硬筆』は姿勢を正しあまり肩や腕を動かさずに書くことを基本としますが、『毛筆』は手首を固定して体を使って字を書きます。

最初はなかなかなれませんが、手首を固定して筆を持つことで安定した線が書けるようになります。

一番基本的なことですが、『硬筆』にはないこの書き方をマスターしなければなりません。

『硬筆』と『毛筆』で簡単だと言えるのは『硬筆』はある程度の大きさでしかあまり書くことがないため、誤魔化しが利くということ、そしてその字の太さに変わりはあれど筆記具を変えない限りは同じ筆圧で書き続けることができるということです。

筆の持ち方

筆の持ち方は主に単鉤法(たんくほう)と呼ばれる、人差し指、中指で筆を挟み親指を添える持ち方。

双鉤法(そうくほう)呼ばれる、人差し指と中指を筆の前側に持ち中指と薬指で筆を支えて親指を添える持ち方があります。

持ちやすい持ち方としては単鉤法になりますが、筆が倒れてきやすく太い線になりがちなので、書道入門者には安定した線の書ける双鉤法を進めている書道教室もあります。

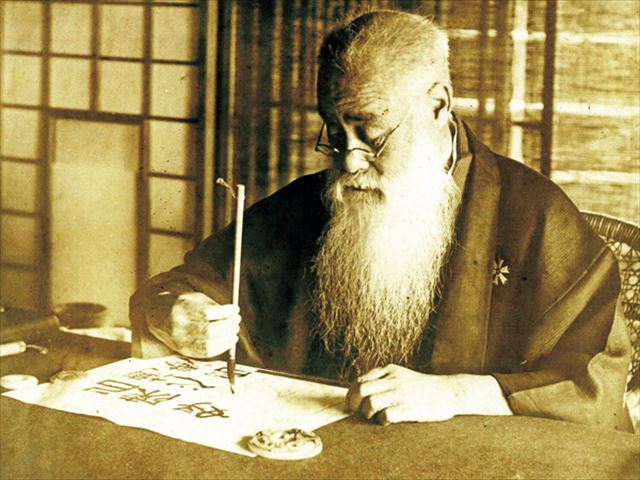

また、特殊な持ち方として廻腕法(かいわんほう)と呼ばれる持ち方をご紹介しますが、こちらは親指と他の4本の指で筆をつまむようにして持ち、親指が内側を向くようにして書きます。これは日本では明治13年に清の駐日大使の随員として来日した金石学者の楊守敬(ようしゅけい)によって伝えられました。

明治の三筆と呼ばれ、中国書法の研究をしていた日下部鳴鶴がこの持ち方をしていたことで有名です。この持ち方こそ手首では書けない書き方ですね。

双鉤法(そうくほう)呼ばれる、人差し指と中指を筆の前側に持ち中指と薬指で筆を支えて親指を添える持ち方があります。

持ちやすい持ち方としては単鉤法になりますが、筆が倒れてきやすく太い線になりがちなので、書道入門者には安定した線の書ける双鉤法を進めている書道教室もあります。

また、特殊な持ち方として廻腕法(かいわんほう)と呼ばれる持ち方をご紹介しますが、こちらは親指と他の4本の指で筆をつまむようにして持ち、親指が内側を向くようにして書きます。これは日本では明治13年に清の駐日大使の随員として来日した金石学者の楊守敬(ようしゅけい)によって伝えられました。

明治の三筆と呼ばれ、中国書法の研究をしていた日下部鳴鶴がこの持ち方をしていたことで有名です。この持ち方こそ手首では書けない書き方ですね。

腕の構え方

今度は筆を持った時の腕の構え方になります。

一般的な方法が3つあり、懸腕法(けんわんほう)と呼ばれる肘を浮かせて脇を開け、肩の筋肉を使って外側に肘を広げて書く方法です。

提腕法(ていわんほう)と呼ばれる、肘を軽く紙の上に置き滑るように書く方法です。

枕腕法(ちんわんほう)は読んで字の通り、左手の甲を枕のようにして右手首を上に乗せ、枕にした左手と一緒に動かしながら書く方法です。

太い線で書く『漢字』分野の作品や漢字かな混じりの『調和体』を書く際には、骨盤より上を動かし体全体で書ける『懸腕法』が向いています。

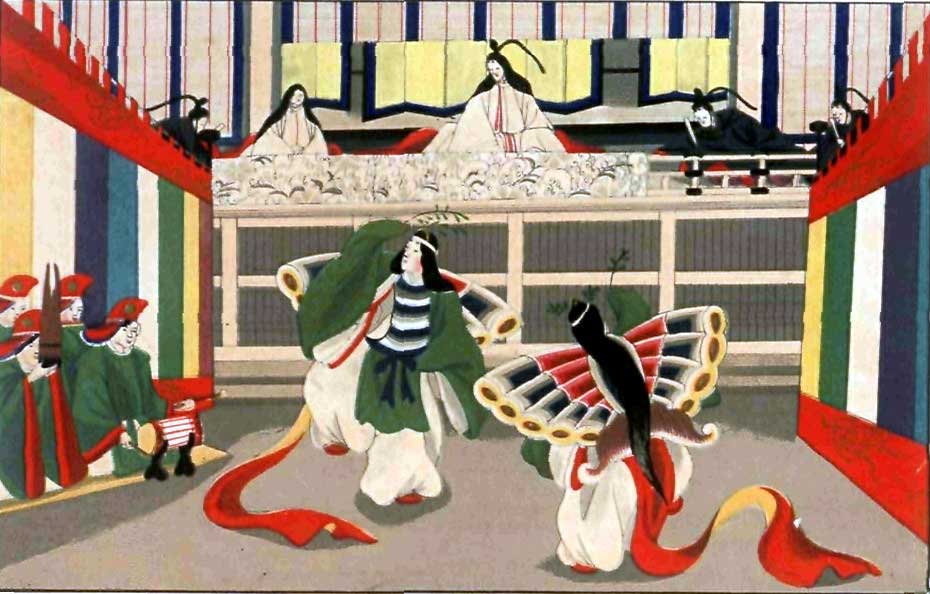

それとは対照的に、支えのある『提腕法』は筆が安定しやすいので細い字や平安時代に女性が好んで使っていた『かな』を使った作品作りに適しています。また、『枕腕法』も同様に筆先が安定する方法ですので同じく『かな』作品に用います。

一般的な方法が3つあり、懸腕法(けんわんほう)と呼ばれる肘を浮かせて脇を開け、肩の筋肉を使って外側に肘を広げて書く方法です。

提腕法(ていわんほう)と呼ばれる、肘を軽く紙の上に置き滑るように書く方法です。

枕腕法(ちんわんほう)は読んで字の通り、左手の甲を枕のようにして右手首を上に乗せ、枕にした左手と一緒に動かしながら書く方法です。

太い線で書く『漢字』分野の作品や漢字かな混じりの『調和体』を書く際には、骨盤より上を動かし体全体で書ける『懸腕法』が向いています。

それとは対照的に、支えのある『提腕法』は筆が安定しやすいので細い字や平安時代に女性が好んで使っていた『かな』を使った作品作りに適しています。また、『枕腕法』も同様に筆先が安定する方法ですので同じく『かな』作品に用います。

書体を決める

『毛筆』を始める時に知っておきたいことのひとつとして書体を学ぶ必要があります。

書体には『楷書』『行書』『草書』『隷書(れいしょ)』『篆書(てんしょ)』というものがあります。

『楷書』は一画一画を続けずに筆を離して書き、意識してとめ、はね、はらいをしっかりつけ、かすれや滲みのないように丁寧に書いていく書体です。

『行書』は楷書を崩し、ひとつの漢字の中に続けて書く部分を持つ書体で、流れのある字になります。

『草書』は速く書くことを目的として生まれたもので、大きく漢字の省略がされているため、形を覚えていないと書くことも読むことも出来ないものが多い書体です。

『隷書』は、左右のはらいを用いて右肩下がりになるように書き、一字一字が横長になるように書体です。多くの書体は重心が中心になるように書くのに比べ、隷書ではその字の左側に重心がくるようにします。

『篆書』は金文よりもさらに字形の整理が進み、字の大きさが均等になったもので縦長の字になります。直線よりは曲線で表現される字が多いのも特徴です。一般的には印鑑に使われているのを見ることもあります。

書体には『楷書』『行書』『草書』『隷書(れいしょ)』『篆書(てんしょ)』というものがあります。

『楷書』は一画一画を続けずに筆を離して書き、意識してとめ、はね、はらいをしっかりつけ、かすれや滲みのないように丁寧に書いていく書体です。

『行書』は楷書を崩し、ひとつの漢字の中に続けて書く部分を持つ書体で、流れのある字になります。

『草書』は速く書くことを目的として生まれたもので、大きく漢字の省略がされているため、形を覚えていないと書くことも読むことも出来ないものが多い書体です。

『隷書』は、左右のはらいを用いて右肩下がりになるように書き、一字一字が横長になるように書体です。多くの書体は重心が中心になるように書くのに比べ、隷書ではその字の左側に重心がくるようにします。

『篆書』は金文よりもさらに字形の整理が進み、字の大きさが均等になったもので縦長の字になります。直線よりは曲線で表現される字が多いのも特徴です。一般的には印鑑に使われているのを見ることもあります。

分野で書いていく内容が変わる

筆にはいろいろな太さがありますが、それぞれが適した分野というものがあります。

『漢字』は書いて字のごとく、漢字のみを使った詩文や碑文を書いていきます。その中で上で説明した『楷書』『行書』『草書』『隷書』『篆書』の区別がなされます。一般的には中筆くらいの太さの筆を用いますが、教室で指導する先生によって使う筆の材質や毛の長さ、毛の量が変わるため一概にこれというのは言えません。

『かな』は日本古来、平安時代に女性が好んで書いていた、漢字を崩してひらがなにしたものを用いて書きます。単純に我々の知るひらがなである場合もあれば、『変体仮名』と呼ばれる特殊な仮名文字を使うものまで様々です。『漢字』に比べると薄墨を使うのも特徴です。

『調和体』は『漢字』と『かな』を調和よく書いたものです。『漢字かな交じり書』というのが総称です。こちらは比較的新しい現代の書と呼ばれるもので、硬い印象の『漢字』と柔らかい印象の『かな』が合わさることで読みやすく親しみやすい作品になります。

『毛筆』と一言で言っても様々な決まりや作品の作り方があります。興味があるものから勉強していくことが大切です。

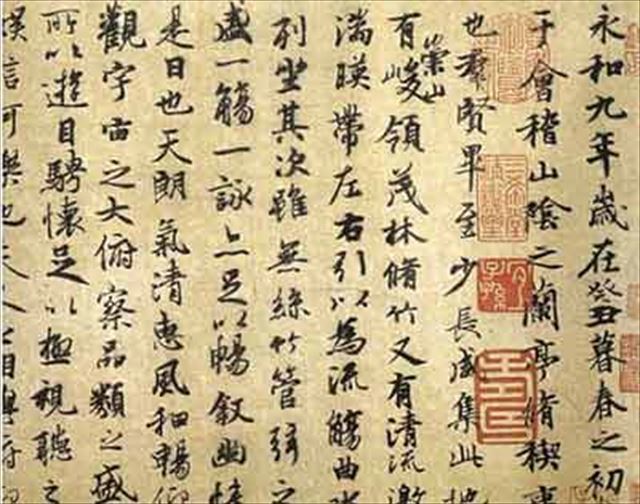

どんなに素晴らしい作品を書く書家でも、基本は古典にあり。基本が出来ていないと良い作品は書けません。書きたい分野や書体が決まったら、それを書いていた代表的な故人(例えば楷書であれば『九成宮醴泉銘』を書いた欧陽詢)の作品を探し、特徴をつかんでまず真似て書いてみることから始めましょう。

『漢字』は書いて字のごとく、漢字のみを使った詩文や碑文を書いていきます。その中で上で説明した『楷書』『行書』『草書』『隷書』『篆書』の区別がなされます。一般的には中筆くらいの太さの筆を用いますが、教室で指導する先生によって使う筆の材質や毛の長さ、毛の量が変わるため一概にこれというのは言えません。

『かな』は日本古来、平安時代に女性が好んで書いていた、漢字を崩してひらがなにしたものを用いて書きます。単純に我々の知るひらがなである場合もあれば、『変体仮名』と呼ばれる特殊な仮名文字を使うものまで様々です。『漢字』に比べると薄墨を使うのも特徴です。

『調和体』は『漢字』と『かな』を調和よく書いたものです。『漢字かな交じり書』というのが総称です。こちらは比較的新しい現代の書と呼ばれるもので、硬い印象の『漢字』と柔らかい印象の『かな』が合わさることで読みやすく親しみやすい作品になります。

『毛筆』と一言で言っても様々な決まりや作品の作り方があります。興味があるものから勉強していくことが大切です。

どんなに素晴らしい作品を書く書家でも、基本は古典にあり。基本が出来ていないと良い作品は書けません。書きたい分野や書体が決まったら、それを書いていた代表的な故人(例えば楷書であれば『九成宮醴泉銘』を書いた欧陽詢)の作品を探し、特徴をつかんでまず真似て書いてみることから始めましょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)