いつからがはじめ時?書道を始めるのは『今』!

関連キーワード

自分が趣味として書道を始めようと考える方は多いと思いますが、それってどういう時に始めたら良いの?と思いませんか?

また、親になって、お子さんに習い事を始めさせる時期っていつなんだろう?って思う方は多いのではないでしょうか?

その中でも、字の綺麗なことにこしたことはないと大人になってから強く思い、自分の子供にはきれいな字を書けるようにしてあげたいと思う方は多いはずです。

では、いつごろから子供に書道や習字を習わせれば良いのか、調べてみたいと思います。

また、親になって、お子さんに習い事を始めさせる時期っていつなんだろう?って思う方は多いのではないでしょうか?

その中でも、字の綺麗なことにこしたことはないと大人になってから強く思い、自分の子供にはきれいな字を書けるようにしてあげたいと思う方は多いはずです。

では、いつごろから子供に書道や習字を習わせれば良いのか、調べてみたいと思います。

書道と習字の違いって?

そもそも、書道と習字っていう言い方がありますが、どちらがどう違うのでしょうか?

*書道

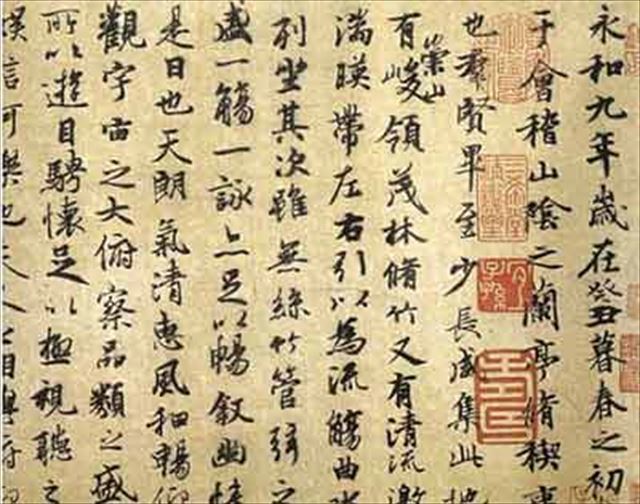

文字を書くこと自体が文化であるが、その文字を書く上で『美しさ』を追求するもののことを言う。(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%81%93)

『書道は芸術です。』とはどこかで聞いた言葉です。その言葉の通り、ただ正しく書くことだけでなく、その文字一つから始まり紙の上に広がる世界の美しさを追い求めるものですね。

こちらはもう既に文字を書くことに慣れた小学生からでも全国展として競う場所があるように、ある程度文字が書ける年齢から始まります。

*習字

手本をもとにして文字を書く練習をすること。美しく正しく書く練習をすることを言う。書写とも言う。(http://www.weblio.jp/content/%E7%BF%92%E5%AD%97)

変わって習字、書写と呼ばれるものは『手習い』としてその文字の意味や形を正しく理解し、正確に綺麗に書く練習をするというものですので、比較的小さい頃(保育園・幼稚園頃)から始められます。

*書道

文字を書くこと自体が文化であるが、その文字を書く上で『美しさ』を追求するもののことを言う。(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9B%B8%E9%81%93)

『書道は芸術です。』とはどこかで聞いた言葉です。その言葉の通り、ただ正しく書くことだけでなく、その文字一つから始まり紙の上に広がる世界の美しさを追い求めるものですね。

こちらはもう既に文字を書くことに慣れた小学生からでも全国展として競う場所があるように、ある程度文字が書ける年齢から始まります。

*習字

手本をもとにして文字を書く練習をすること。美しく正しく書く練習をすることを言う。書写とも言う。(http://www.weblio.jp/content/%E7%BF%92%E5%AD%97)

変わって習字、書写と呼ばれるものは『手習い』としてその文字の意味や形を正しく理解し、正確に綺麗に書く練習をするというものですので、比較的小さい頃(保育園・幼稚園頃)から始められます。

幼児・児童のための入門として

小学校ならば国語教育の一環として書写という時間が時間割に組み込まれているように、字を丁寧かつ正確に書くことを目的としています。

基本的には「この時期が最適!」という基準はありませんが、一般的には子供がやりたいと思う時が始め時であると考えている人が多いですね。

保育園や幼稚園に入園したことを境に習い事をさせたいと思う教育ママもいらっしゃるかもしれませんが、まずは「自分のことが自分で出来て、習い事のためにその時間の間ちゃんとじっと座っていられること」が第一であると考えられますね。

字の意味や漢字を習い始める小学校に入学してから始めるのが一番子供の負担にもなりにくいのではないかと考えられます。

子供にとっては興味というのが一番の栄養です!

「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますが、まさにその通りで、子供の興味がその習い事にぴったり当てはまっていれば短期間で大人よりも上達する速度はとても速いそうですよ。

このことから、子供が習字を習い始めるのに遅いという時期はあまりないのかもしれないですね。

基本的には「この時期が最適!」という基準はありませんが、一般的には子供がやりたいと思う時が始め時であると考えている人が多いですね。

保育園や幼稚園に入園したことを境に習い事をさせたいと思う教育ママもいらっしゃるかもしれませんが、まずは「自分のことが自分で出来て、習い事のためにその時間の間ちゃんとじっと座っていられること」が第一であると考えられますね。

字の意味や漢字を習い始める小学校に入学してから始めるのが一番子供の負担にもなりにくいのではないかと考えられます。

子供にとっては興味というのが一番の栄養です!

「好きこそものの上手なれ」という言葉がありますが、まさにその通りで、子供の興味がその習い事にぴったり当てはまっていれば短期間で大人よりも上達する速度はとても速いそうですよ。

このことから、子供が習字を習い始めるのに遅いという時期はあまりないのかもしれないですね。

大人の書道入門

今度は私達大人の書道の始め時について私の経験をお話ししたいと思いますね。

私が大学生の時に通っていた書道研究所では、ほとんどが高齢の方でした。

7割が退職されてから書道を始めた人で、残る3割の人が社会人でそれも20代後半から50代までの人がパラパラと在籍されていました。

若年層は仕事の合間の息抜きに趣味として、自分のスキルを磨くために通い、高年層は老後の楽しみとして書道を始めるという感じですね。

高齢の方の場合、若い頃は戦後ということもあり、自分のために勉強ができるという環境ではなかったそうで、退職後の「自分の時間」を学ぶことに費やそうという考えの人が多いようです。

年齢層もばらつきがある大人の場合こそ始め時というのは決まっていませんが、子供と同様「やりたい時」が始め時と言えますね。

ただ、大人の場合は時間の制限や機会を探す手間も自分のために使うのが億劫と思ってしまうとどうしても後回しになってしまい、結果まぁいっか・・で終わることになる可能性も高いため、「始めよう」と思ったらすぐに行動に移すことをおススメします。

私が大学生の時に通っていた書道研究所では、ほとんどが高齢の方でした。

7割が退職されてから書道を始めた人で、残る3割の人が社会人でそれも20代後半から50代までの人がパラパラと在籍されていました。

若年層は仕事の合間の息抜きに趣味として、自分のスキルを磨くために通い、高年層は老後の楽しみとして書道を始めるという感じですね。

高齢の方の場合、若い頃は戦後ということもあり、自分のために勉強ができるという環境ではなかったそうで、退職後の「自分の時間」を学ぶことに費やそうという考えの人が多いようです。

年齢層もばらつきがある大人の場合こそ始め時というのは決まっていませんが、子供と同様「やりたい時」が始め時と言えますね。

ただ、大人の場合は時間の制限や機会を探す手間も自分のために使うのが億劫と思ってしまうとどうしても後回しになってしまい、結果まぁいっか・・で終わることになる可能性も高いため、「始めよう」と思ったらすぐに行動に移すことをおススメします。

準備しておくこと

子供の場合でも大人の場合でも、何かを始める場合はそれに関するものを準備しておかないといけないですよね。

書道の場合の準備物をご紹介したいと思います。

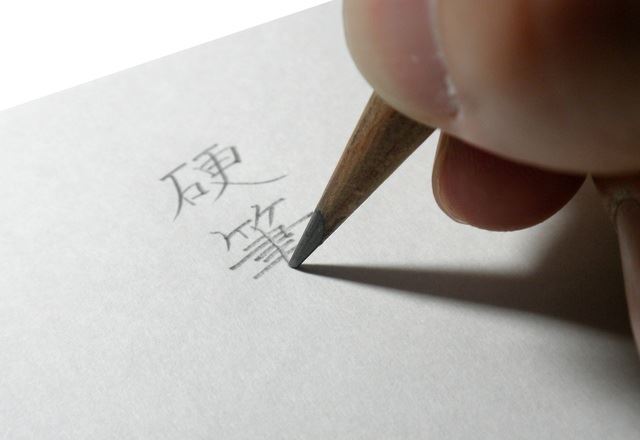

上の写真にあるように、

太筆(中筆)

半紙以上の大きさの紙に中文字から大文字を書く際に用います。

細筆(仮名筆)

仮名の作品を作る際に用います。

太すぎる筆で作品を書いた際に名前が書けない時や、賞状を書くときに濃い墨を用いて書くこともあります。

硯

仮名の作品を作る際には墨を磨って薄墨を作るのに用います。漢字・調和体と呼ばれる分野においては墨液を用いることが一般的のため、深さのあるものが理想です。

半紙

紙の質によっては仮名用紙と呼ぶものもある。また、紙の大きさによっては「半切」「全紙」「聯落」「2×8」「3×8」「2.6×6」など呼び方があります。

下敷き

毛氈とも呼びます。

フェルト生地で、紙の大きさが大きいほど大きいものが好ましいです。

文鎮

紙を押さえるのに用いる。軽すぎると動いてしまうため、ある程度重さのあるものを選ぶことをおススメします。

新聞紙

書いた作品を並べて乾かすのに用います。

このほかに、仮名作品を作成するときには水入れが必要になります。

また、楷書体か行書体か書く文字を調べるために「五体字類」と呼ばれる辞書が必要だったり、お手本となるもの(九成宮禮泉銘といった紀文や古文の碑文の写しなど)も用意する必要がありますね。

準備する物と言えばこのような物が必要になりますね。

一番必要で大切な準備物としては、落ち着いて穏やかな気持ちで筆を持つこと!これが出来ないと何枚書いたとしてもいい作品が作れません。

紙に向かう時は、一呼吸おいてから書き始めるようにしてください。

書道の場合の準備物をご紹介したいと思います。

上の写真にあるように、

太筆(中筆)

半紙以上の大きさの紙に中文字から大文字を書く際に用います。

細筆(仮名筆)

仮名の作品を作る際に用います。

太すぎる筆で作品を書いた際に名前が書けない時や、賞状を書くときに濃い墨を用いて書くこともあります。

硯

仮名の作品を作る際には墨を磨って薄墨を作るのに用います。漢字・調和体と呼ばれる分野においては墨液を用いることが一般的のため、深さのあるものが理想です。

半紙

紙の質によっては仮名用紙と呼ぶものもある。また、紙の大きさによっては「半切」「全紙」「聯落」「2×8」「3×8」「2.6×6」など呼び方があります。

下敷き

毛氈とも呼びます。

フェルト生地で、紙の大きさが大きいほど大きいものが好ましいです。

文鎮

紙を押さえるのに用いる。軽すぎると動いてしまうため、ある程度重さのあるものを選ぶことをおススメします。

新聞紙

書いた作品を並べて乾かすのに用います。

このほかに、仮名作品を作成するときには水入れが必要になります。

また、楷書体か行書体か書く文字を調べるために「五体字類」と呼ばれる辞書が必要だったり、お手本となるもの(九成宮禮泉銘といった紀文や古文の碑文の写しなど)も用意する必要がありますね。

準備する物と言えばこのような物が必要になりますね。

一番必要で大切な準備物としては、落ち着いて穏やかな気持ちで筆を持つこと!これが出来ないと何枚書いたとしてもいい作品が作れません。

紙に向かう時は、一呼吸おいてから書き始めるようにしてください。

まとめ

いかがでしたか?

書道にしても習字にしても、やりたいと思う時が一番の始め時です。

どうしようか悩むよりはまず行動してみて下さい。

子供の習字に関しては、お母さんが「大丈夫かな?」というGOサインを出してあげることが重要になってきます。

気持ちの余裕を持つためにも、『今』書道を始めてみませんか?

書道にしても習字にしても、やりたいと思う時が一番の始め時です。

どうしようか悩むよりはまず行動してみて下さい。

子供の習字に関しては、お母さんが「大丈夫かな?」というGOサインを出してあげることが重要になってきます。

気持ちの余裕を持つためにも、『今』書道を始めてみませんか?

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)