綺麗な字を書くにはこんなコツが!正しく綺麗に字を書きませんか?

関連キーワード

自筆で署名しなければならない時、「イヤだなぁ・・」って思いませんか?

おそらく、こちらの記事をご覧になっている方のほとんどが「その通り!」と思われているはずですよね。

そこで!このコツさえ押さえれば誰でも簡単に綺麗な字を書けるという方法を7つご紹介したいと思います。

おそらく、こちらの記事をご覧になっている方のほとんどが「その通り!」と思われているはずですよね。

そこで!このコツさえ押さえれば誰でも簡単に綺麗な字を書けるという方法を7つご紹介したいと思います。

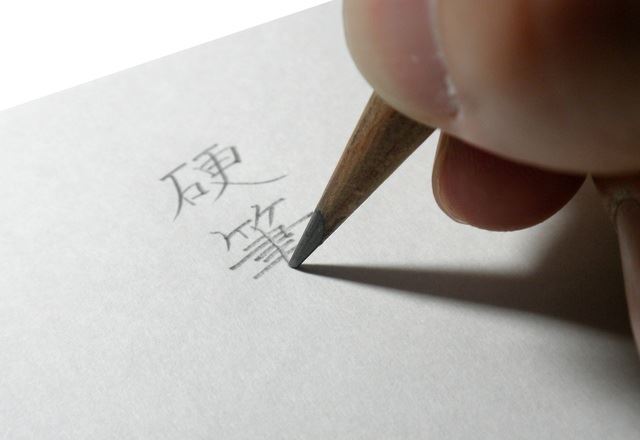

正しい持ち方でペンを持てていますか?

鉛筆を始めて持ち始めたら必ず教えられた正しい鉛筆の持ち方。

あなたは今でも変わらずにその持ち方で書けていますか?

何事も基本からと言いますが、まずはこのポイントを見直すことが大切です。

いつも書いている字が小さい方はおそらく「持つ位置が低い」方でしょう。

いつも書いている字が大きい方は高い確率で「持つ位置が高い」方だと思われます。

実際にその字を書いている手を見なくてもこの2点だけは容易に想像できるのがペンの持ち方の面白いところです。

正しいペンの持ち方としては、ペン先から3cm程上の部分に親指、人差し指、中指の3本を使い、ペンをつまむように持ちます。

ちょうどペンを持った時に親指と人差し指がよく見る葉っぱの形になっていれば大丈夫です。

また、手首を机に固定することでペン先がぶれてしまうことを防ぐことが出来ますし、細かい字や画数の多い字を書く際にも役立ちます。

あなたは今でも変わらずにその持ち方で書けていますか?

何事も基本からと言いますが、まずはこのポイントを見直すことが大切です。

いつも書いている字が小さい方はおそらく「持つ位置が低い」方でしょう。

いつも書いている字が大きい方は高い確率で「持つ位置が高い」方だと思われます。

実際にその字を書いている手を見なくてもこの2点だけは容易に想像できるのがペンの持ち方の面白いところです。

正しいペンの持ち方としては、ペン先から3cm程上の部分に親指、人差し指、中指の3本を使い、ペンをつまむように持ちます。

ちょうどペンを持った時に親指と人差し指がよく見る葉っぱの形になっていれば大丈夫です。

また、手首を机に固定することでペン先がぶれてしまうことを防ぐことが出来ますし、細かい字や画数の多い字を書く際にも役立ちます。

いつも書いている字の大きさを見てみる

普段、鉛筆やボールペンを持って字を書く時、紙の大きさにも関係すると思いますが、「比較的大きな紙に自由に文字を書いてみて下さい」と言われたらどれくらいの大きさで文字を書きますか?

少し記憶を辿って頂きたいのですが、文字を書き始めた小学校入学くらいの時、どの方も大きなマスに大きな字を書いていたのではないでしょうか?

それが次第に大学ノートに文字を書くようになり、徐々に書く文字が小さくなっていったと思います。

そこで、もう一度文字を書き始めた頃に戻って大きな字を書いてみましょう。

ひらがなやカタカナであれば基本的なトメ・ハネ・ハライを見直してみることが出来ますし、漢字であればその形や書き順もしっかりと見直すことが出来ます。

また、大きい字を書こうとすることで、その字を丁寧に書こうと自然に意識されますし、自信のない字なら途中で手が止まってしまうかもしれませんね。

もちろん、普段書く字は今まで通りの大きさで構いませんが、ご自分の書いている字を見直したいと思う時や、筆ペンを使って字を書かなければならない時の練習をされる時には最低でも2~3cm四方のマスを意識して書いてみることをおススメします。

少し記憶を辿って頂きたいのですが、文字を書き始めた小学校入学くらいの時、どの方も大きなマスに大きな字を書いていたのではないでしょうか?

それが次第に大学ノートに文字を書くようになり、徐々に書く文字が小さくなっていったと思います。

そこで、もう一度文字を書き始めた頃に戻って大きな字を書いてみましょう。

ひらがなやカタカナであれば基本的なトメ・ハネ・ハライを見直してみることが出来ますし、漢字であればその形や書き順もしっかりと見直すことが出来ます。

また、大きい字を書こうとすることで、その字を丁寧に書こうと自然に意識されますし、自信のない字なら途中で手が止まってしまうかもしれませんね。

もちろん、普段書く字は今まで通りの大きさで構いませんが、ご自分の書いている字を見直したいと思う時や、筆ペンを使って字を書かなければならない時の練習をされる時には最低でも2~3cm四方のマスを意識して書いてみることをおススメします。

右肩上がりの法則

いつも書いている字、あなたの字は右が下がったり、真っ直ぐになっていたりしませんか?

新聞で見られる活字は基本的に真っ直ぐですよね。

でも、手書きの文字とは違い横線は細く、縦線は太いのが特徴です。この特徴があるため、新聞の文字が読みやすいと感じられます。

でも、手書きの文字であればそういうわけにはいきません。

そのためにいつも書いている字を少し右肩上がりになるように書いてみましょう。

わざわざ分度器を探してきて角度を測る必要はありませんが、15度くらいの角度を見ていただくと上がりすぎず綺麗な字への一歩として練習してみて下さい。

新聞で見られる活字は基本的に真っ直ぐですよね。

でも、手書きの文字とは違い横線は細く、縦線は太いのが特徴です。この特徴があるため、新聞の文字が読みやすいと感じられます。

でも、手書きの文字であればそういうわけにはいきません。

そのためにいつも書いている字を少し右肩上がりになるように書いてみましょう。

わざわざ分度器を探してきて角度を測る必要はありませんが、15度くらいの角度を見ていただくと上がりすぎず綺麗な字への一歩として練習してみて下さい。

字の重心を右下に

字がふわふわと浮いている感覚はありませんか?

その感覚に思い当たる方は、右下に来ている線がどの線よりも上になったり、同じ高さになったりしていませんか?

一番右下になる線をいつもより下になるように書いてみましょう。

重心をグッと右下に置くことで字に安定感が出来ます。

また、この点を意識することで、字のバランスも取りやすくなります。

その感覚に思い当たる方は、右下に来ている線がどの線よりも上になったり、同じ高さになったりしていませんか?

一番右下になる線をいつもより下になるように書いてみましょう。

重心をグッと右下に置くことで字に安定感が出来ます。

また、この点を意識することで、字のバランスも取りやすくなります。

字の間隔を均等に

普段字を書くときに何か意識して書いていらっしゃいますか?

先程述べた右肩上がりもそうですが、字の中に同じ感覚の隙間を作ることで字が整って見えるようになります。

一番わかりやすい字を挙げると、「田」という字を想像して、一度書いてみて下さい。

この字は見ていただくとよくわかりますが、合計4つの空間がありますね。

それぞれの空間を均等にすることで整った字が出来上がります。

また、こちらも字のバランスが取りやすくなるというのが利点ですね。

先程述べた右肩上がりもそうですが、字の中に同じ感覚の隙間を作ることで字が整って見えるようになります。

一番わかりやすい字を挙げると、「田」という字を想像して、一度書いてみて下さい。

この字は見ていただくとよくわかりますが、合計4つの空間がありますね。

それぞれの空間を均等にすることで整った字が出来上がります。

また、こちらも字のバランスが取りやすくなるというのが利点ですね。

決めるところはしっかり決める

「どこがくっつけるところだったかな?」なんて疑問に思ったり、「書きなれているからこれで良いわ」と適当なところを開けて書いたり、ピタっと留めないといけないところをシュッと流していたりしていませんか?

正しい字の形を取り戻すことでしっかりとした漢字を書くことが出来ます。

正しい字の形を取り戻すことでしっかりとした漢字を書くことが出来ます。

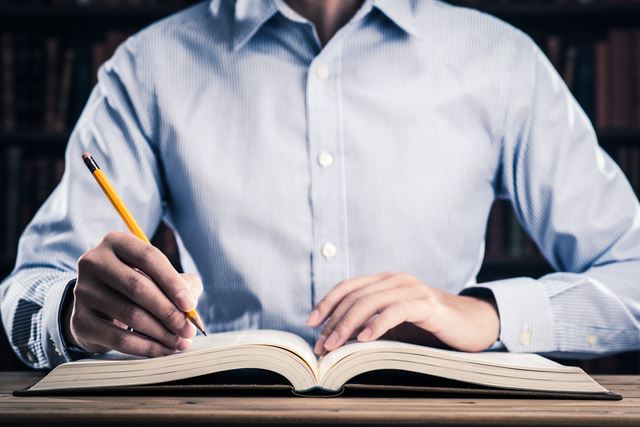

書くスピードを考える

何かを書き留めようと急いでいるとどうしてもパパッと書くことになりますよね?

ですが、急いでいない時はいかがでしょうか?同じようにパパッと慌てて書いていませんか?

ゆっくり書こうと意識するだけでも実は落ち着いて字を書くひとつのステップになります。

ですが、急いでいない時はいかがでしょうか?同じようにパパッと慌てて書いていませんか?

ゆっくり書こうと意識するだけでも実は落ち着いて字を書くひとつのステップになります。

応用編!慣れてきたらお試しを!

ある程度字を書くことに自信が持ててきた方必見!

なかなか文字ひとつだけを書くことはないはずですよね?

つまりは文を書かなければならないですね。

今度は応用編として、文を書いていく上でこのコツを押さえれば綺麗に見えるという方法を3つご紹介します。

なかなか文字ひとつだけを書くことはないはずですよね?

つまりは文を書かなければならないですね。

今度は応用編として、文を書いていく上でこのコツを押さえれば綺麗に見えるという方法を3つご紹介します。

字の形の次は字の種類の大きさに変化を

文字ひとつひとつを丁寧にカッコ良く書けるようになったら、次は実践です。

実際に何か文を書いてみましょう。

字の画数が多い字に関しては自然と大きくなりがちな手書きの文字ですが、あなたはいかがでしょうか?

画数が多いというと、平仮名や片仮名ではなく漢字を指しますよね?

そうなんです!

基本、文を書いていくならば、字画の多い漢字を100%の大きさとし、片仮名は80%、平仮名は70%の大きさで書くと見栄えの良い文が仕上がると考えられています。

実際に何か文を書いてみましょう。

字の画数が多い字に関しては自然と大きくなりがちな手書きの文字ですが、あなたはいかがでしょうか?

画数が多いというと、平仮名や片仮名ではなく漢字を指しますよね?

そうなんです!

基本、文を書いていくならば、字画の多い漢字を100%の大きさとし、片仮名は80%、平仮名は70%の大きさで書くと見栄えの良い文が仕上がると考えられています。

文の中での字と字の間隔をつくる

縦書きであっても横書きであっても文字と文字の間隔をきっちると取ることで文全体がスッキリと綺麗に仕上がります。

この文字と文字の間隔においても、字画の多い文字の次の字は一番多く空けるように、また少ない字画の文字の次の字は比較的少ない空白を作るようにしてみてください。

このようにすることで、大きさの違う字が並んでいるはずなのに、同じくらいの字間が保たれているように見えます。

この文字と文字の間隔においても、字画の多い文字の次の字は一番多く空けるように、また少ない字画の文字の次の字は比較的少ない空白を作るようにしてみてください。

このようにすることで、大きさの違う字が並んでいるはずなのに、同じくらいの字間が保たれているように見えます。

字の並ぶ「高さ」を均一に

縦書きであれば縦に真っすぐ書くことが必須となっていますが、横書きの場合はいかがでしょう?

もちろん、綺麗に見えるコツがあります。

「字の高さを均一にすること」

これを意識するととても整った文に見えるようになります!

具体的には、文字の中心でバランスを取って書く方法、文字の底辺を合わせる方法、また、文字の上辺を合わせる方法があります。

見やすく綺麗な文を書かれている方のほとんどがこの中でも文字の底辺を合わせる方法で書かれている方だと思います。 どれかひとつでも構いませんが、なによりも「意識して綺麗に書こう」と思うことが大切になります。 過去に書道の先生に匙を投げられた方でも、人前で字が書けないという人も、けして諦めないでくださいね。

もちろん、綺麗に見えるコツがあります。

「字の高さを均一にすること」

これを意識するととても整った文に見えるようになります!

具体的には、文字の中心でバランスを取って書く方法、文字の底辺を合わせる方法、また、文字の上辺を合わせる方法があります。

見やすく綺麗な文を書かれている方のほとんどがこの中でも文字の底辺を合わせる方法で書かれている方だと思います。 どれかひとつでも構いませんが、なによりも「意識して綺麗に書こう」と思うことが大切になります。 過去に書道の先生に匙を投げられた方でも、人前で字が書けないという人も、けして諦めないでくださいね。

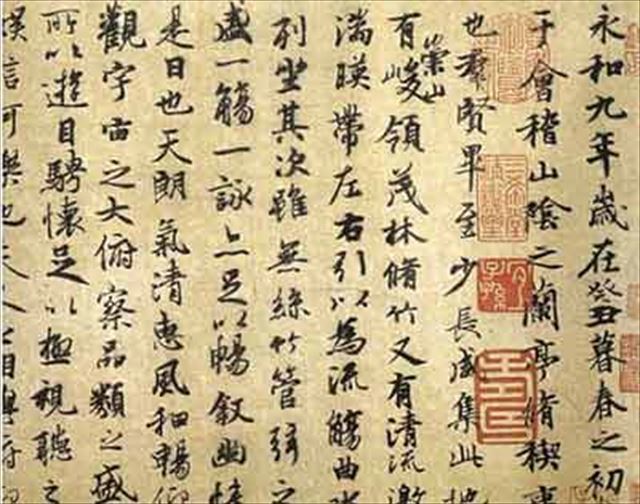

かっちりと一画一画、トメ・ハネ・ハライに至るまで一切崩さずに正しい字を書くのが楷書でした。

それに対抗して流れを作り、次の字へと繋げていくために読める程度に崩した字を書くことを行書と呼びます。

ペンや筆ペンでご自分の名前だけでも基礎を全て知らないまでも少し崩した形にして書かれた方は少なくないのではないでしょうか?

今回は、前回の楷書に引き続き、毛筆を使っての行書を基礎から見直していきます。

それに対抗して流れを作り、次の字へと繋げていくために読める程度に崩した字を書くことを行書と呼びます。

ペンや筆ペンでご自分の名前だけでも基礎を全て知らないまでも少し崩した形にして書かれた方は少なくないのではないでしょうか?

今回は、前回の楷書に引き続き、毛筆を使っての行書を基礎から見直していきます。

行書でも基本を知る

行書においてはその漢字の一画一画をかっちりと硬い線で書くことよりも字と字の流れを大切に柔らかな線で一画一画を時には繋げ、時には離して書いていきます。

この一画一画の離し方や繋げ方をまず理解しないと書いていけないですよね。

そこで、行書の基礎として臨書(手本にして書くこと)しておきたいのが王義之の蘭亭序です。

線の繋げ方や離し方、また、行書で大切となってくる文字の中の明るい余白部分の取り方を学ぶのにとても適しています。

書道の展覧会に行くとこの蘭亭序の臨書作品がとてもよく並んでいます。

それほど、この王義之の蘭亭序は行書の基礎として注目されています。

楷書で取り上げた『九成宮醴泉銘』は碑文として欧陽詢が揮毫したとされていますが、こちらの王義之の蘭亭序は王義之の書いたものを唐代の能筆家の手により石に刻まれたものとされています。

この一画一画の離し方や繋げ方をまず理解しないと書いていけないですよね。

そこで、行書の基礎として臨書(手本にして書くこと)しておきたいのが王義之の蘭亭序です。

線の繋げ方や離し方、また、行書で大切となってくる文字の中の明るい余白部分の取り方を学ぶのにとても適しています。

書道の展覧会に行くとこの蘭亭序の臨書作品がとてもよく並んでいます。

それほど、この王義之の蘭亭序は行書の基礎として注目されています。

楷書で取り上げた『九成宮醴泉銘』は碑文として欧陽詢が揮毫したとされていますが、こちらの王義之の蘭亭序は王義之の書いたものを唐代の能筆家の手により石に刻まれたものとされています。

字の中での流れを見つつ字形を捉える

行書の場合、字の形を考える際に必要となるものの一つに、実線と実線にはならずに筆が紙の上でどう動いているかという流れで生まれて繋がっていく線と言うものがあります。

これは何?と思う方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと一筆書きでその字を書いてみると実際には必要でない線が生まれます。

しかしながら、その線全てを実際に作品として書いてしまうと字がつぶれ、見えなくなってしまいますよね?

そこで、ある部分は繋げて書く。ある部分は離して書くという必要が出てきます。繋がって見える線を『連綿線(れんめんせん)』と言い、離してしまう線がこの『紙の上で実際には書かないが字の中では繋がりとして存在している線』になります。

書道用語で『筆脈』や『気脈』と言います。

この2つの線が行書を書いていく上でとても大切なものになります。

『行書』は、書き手の書きやすさを重視した書体であり、曲線の混じる形をしているため、流れるように筆を運ぶことが出来ます。

これは何?と思う方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと一筆書きでその字を書いてみると実際には必要でない線が生まれます。

しかしながら、その線全てを実際に作品として書いてしまうと字がつぶれ、見えなくなってしまいますよね?

そこで、ある部分は繋げて書く。ある部分は離して書くという必要が出てきます。繋がって見える線を『連綿線(れんめんせん)』と言い、離してしまう線がこの『紙の上で実際には書かないが字の中では繋がりとして存在している線』になります。

書道用語で『筆脈』や『気脈』と言います。

この2つの線が行書を書いていく上でとても大切なものになります。

『行書』は、書き手の書きやすさを重視した書体であり、曲線の混じる形をしているため、流れるように筆を運ぶことが出来ます。

文の中での流れ方を考える

字の中で流れが出来たら、次は文の中での流れを考えてみましょう。

実際に取り上げて行書作品を見てみると字と字の間に繋がった線は見受けられませんね。実際に繋がってはいませんが、こちらも字の中の実線にはならない筆脈を捉えることで文の流れが自然なものになります。

実際に取り上げて行書作品を見てみると字と字の間に繋がった線は見受けられませんね。実際に繋がってはいませんが、こちらも字の中の実線にはならない筆脈を捉えることで文の流れが自然なものになります。

線の繋がりのない行書

いづれにしても、まずは半紙で4文字くらいを目安に一度字形を見ながら上下の文字と文字との間に流れが出来るよう練習してみることも大切です。

練習として書いてみたら、一度本当に見えない線で繋がっているのかを指や鉛筆を使って線の上からなぞって確かめてみても良いですね。

練習として書いてみたら、一度本当に見えない線で繋がっているのかを指や鉛筆を使って線の上からなぞって確かめてみても良いですね。

書籍を参考にする

やはり行書においても重要になってくるのがお手本です。

書道を習い始めた方には古典を自分で研究していくことは大変です。そこで、楷書のように全て読める書体というわけではなく、中には読みづらい字も出てくる可能性もあると仮定し、このように大きく拡大された見やすい字やそれぞれの字に関する解説の書かれた本を参考にすることで、文字やその特徴を理解しながら学んでいくことが出来ます。

書道を習い始めた方には古典を自分で研究していくことは大変です。そこで、楷書のように全て読める書体というわけではなく、中には読みづらい字も出てくる可能性もあると仮定し、このように大きく拡大された見やすい字やそれぞれの字に関する解説の書かれた本を参考にすることで、文字やその特徴を理解しながら学んでいくことが出来ます。

書道に慣れてきた方や、上級者の方であれば、王羲之の蘭亭序をおすすめします。

こちらは、上で取り上げた本とは違い、文字の形を線描きしたもの、そして文の内容の読解文が書かれているものになります。

見分け方としては、インターネットで購入を検討される場合、中身の表示で判断する必要があります。また、通常の書店でも閲覧・購入が可能ですが、ものによっては古書店にしかないものもあります。

こちらは、上で取り上げた本とは違い、文字の形を線描きしたもの、そして文の内容の読解文が書かれているものになります。

見分け方としては、インターネットで購入を検討される場合、中身の表示で判断する必要があります。また、通常の書店でも閲覧・購入が可能ですが、ものによっては古書店にしかないものもあります。

他の人の臨書作品を見る

他人の書いた作品は、それぞれの古典の解釈の仕方が伺えるものです。

まったく同じように書こうとするのではなく、見方を変えて作品作りをするための参考にしてみてください。

書道を始められて間もない方であれば自分の作っていく作品をどのような形にしたいかという参考にもなりますし、中級から上級者の方であれば様々な角度からみた線の作り方や筆の運び方、また気脈の捉え方の参考にもなります。

全国展であればインターネットで入賞作品を閲覧できるものもありますが、可能であれば実際に展覧会に赴き、書いていくうちに徐々に擦れていくであろう字に含まれている墨の濃淡や全体のバランスを見てみることもとても勉強になります。

まったく同じように書こうとするのではなく、見方を変えて作品作りをするための参考にしてみてください。

書道を始められて間もない方であれば自分の作っていく作品をどのような形にしたいかという参考にもなりますし、中級から上級者の方であれば様々な角度からみた線の作り方や筆の運び方、また気脈の捉え方の参考にもなります。

全国展であればインターネットで入賞作品を閲覧できるものもありますが、可能であれば実際に展覧会に赴き、書いていくうちに徐々に擦れていくであろう字に含まれている墨の濃淡や全体のバランスを見てみることもとても勉強になります。

『行書』を作品に

行書を書くことに慣れてきたら実際に作品作りが始まります。

小さい半紙であっても大作になる全紙の紙においても基本は変わらず、自分がどのような気持ちを持って書いていくかということが行書では大切です。

字の大小や用いる筆に違いはあってもそれぞれの字の捉え方や書き方に変わりはありません。

上記で述べたように、行書における特徴として字形や字のバランス、また字の中に置いての余白や字の流れをしっかりと身に付けながら作品を作っていきましょう。

楷書のように一字一字で呼吸を整えながらかいていくのではなく、自然に生まれる流れに乗り、筆を運ぶことを意識します。

よく『筆を走らせる』と言う言葉を聞きますが、書道においては『筆を運ぶ』を言います。

いくら流れのある行書であっても、急いで書くということは書道という芸術には当てはまりません。

今回取り上げた王義之の『蘭亭序』は、王義之が酒に酔っていた時に書いたものと言われています。

実際に飲酒される必要はありませんが、行書を書く時には肩の力を抜いてゆったりとした気持ちで書くことも大切です。

畏まって書かれていないこの行書という書体は、ある意味書き手の自然体の線が出てくるため、贈られる側にとっては書き手の性情を知る手段にもなります。

楷書とはまた違った線の良さを練習する中で身に付けてください。

小さい半紙であっても大作になる全紙の紙においても基本は変わらず、自分がどのような気持ちを持って書いていくかということが行書では大切です。

字の大小や用いる筆に違いはあってもそれぞれの字の捉え方や書き方に変わりはありません。

上記で述べたように、行書における特徴として字形や字のバランス、また字の中に置いての余白や字の流れをしっかりと身に付けながら作品を作っていきましょう。

楷書のように一字一字で呼吸を整えながらかいていくのではなく、自然に生まれる流れに乗り、筆を運ぶことを意識します。

よく『筆を走らせる』と言う言葉を聞きますが、書道においては『筆を運ぶ』を言います。

いくら流れのある行書であっても、急いで書くということは書道という芸術には当てはまりません。

今回取り上げた王義之の『蘭亭序』は、王義之が酒に酔っていた時に書いたものと言われています。

実際に飲酒される必要はありませんが、行書を書く時には肩の力を抜いてゆったりとした気持ちで書くことも大切です。

畏まって書かれていないこの行書という書体は、ある意味書き手の自然体の線が出てくるため、贈られる側にとっては書き手の性情を知る手段にもなります。

楷書とはまた違った線の良さを練習する中で身に付けてください。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)