十字軍がヨーロッパをボロボロに…騎士達は何をした?

関連キーワード

突然ですが、みんなが大好きな東京ディズニーシー(千葉県浦安市)に、西洋史の精巧なレプリカが揃ったアトラクションがあるのをご存知でしょうか?

そのアトラクションの名は、「タワー・オブ・テラー」です。

古びた高層ホテルで繰り広げられるミステリーと絶叫フリーフォールは、東京ディズニーシーに遊びに来たら何が何でも乗りたいアトラクションなのですが、このバックストーリーというのが洒落ています。

ホテルのオーナーであるハリソン・ハイタワー三世は、「紳士の嗜み」である博物学を趣味としていて、世界各地の遺跡や秘境から強引な手法で宝物を持ち帰りました。その呪いによってエレベーターが永遠にフリーフォール状態となっているのですが、それはさておき、つまりアトラクション内部はディズニークォリティで統一された骨董レプリカの博物館の様相です。

長蛇の列ながらも、骨董レプリカを見学するツアーだと思うと案外楽しめますし、列の先には「十字軍の装備レプリカ」が並んだ小部屋が待っています。

棚や壁に無造作に陳列された、十字軍時代のラウンドシールド、スクエアシールド、鎖帷子のフルアーマーや大ぶりの太刀、馬術に使うあぶみや鞍など、国内の博物館ではこれほどの十字軍セットを一堂に介してチェックすることは難しい装備品ばかりです。

これほど重くて不自由な鉄装備を身につけ、ヨーロッパの中央からはるばるイスラーム圏内まで移動し、戦うことを「善」とした騎士たちとは、いったいどのような人々だったのでしょう。

そのアトラクションの名は、「タワー・オブ・テラー」です。

古びた高層ホテルで繰り広げられるミステリーと絶叫フリーフォールは、東京ディズニーシーに遊びに来たら何が何でも乗りたいアトラクションなのですが、このバックストーリーというのが洒落ています。

ホテルのオーナーであるハリソン・ハイタワー三世は、「紳士の嗜み」である博物学を趣味としていて、世界各地の遺跡や秘境から強引な手法で宝物を持ち帰りました。その呪いによってエレベーターが永遠にフリーフォール状態となっているのですが、それはさておき、つまりアトラクション内部はディズニークォリティで統一された骨董レプリカの博物館の様相です。

長蛇の列ながらも、骨董レプリカを見学するツアーだと思うと案外楽しめますし、列の先には「十字軍の装備レプリカ」が並んだ小部屋が待っています。

棚や壁に無造作に陳列された、十字軍時代のラウンドシールド、スクエアシールド、鎖帷子のフルアーマーや大ぶりの太刀、馬術に使うあぶみや鞍など、国内の博物館ではこれほどの十字軍セットを一堂に介してチェックすることは難しい装備品ばかりです。

これほど重くて不自由な鉄装備を身につけ、ヨーロッパの中央からはるばるイスラーム圏内まで移動し、戦うことを「善」とした騎士たちとは、いったいどのような人々だったのでしょう。

イスラーム教徒と戦えばすべての罪が許される

1095年、時のローマ教皇は言いました。

「聖戦に加わった兵士は罪が赦され、勇者には天国での永遠の幸福が待っている」と。

当時のイスラーム諸国は、中国などの東アジア貿易の中心地として文化的にも財政的にもヨーロッパと比較にならないほど潤い、その勢力圏を広めようと幾度もヨーロッパに攻め入っていました。1071年にはヨーロッパ最終防衛拠点であったビザンツ帝国が撃破されたことで、ビザンツ帝国の皇帝は救援をローマ教皇・ウルバヌス2世に求めたのです。

そして前述の宣言が全ヨーロッパに伝わり、十字軍による聖戦に参加すれば全ての罪が赦されることを知った人々は、次々に十字軍に参入しました。

「聖戦に加わった兵士は罪が赦され、勇者には天国での永遠の幸福が待っている」と。

当時のイスラーム諸国は、中国などの東アジア貿易の中心地として文化的にも財政的にもヨーロッパと比較にならないほど潤い、その勢力圏を広めようと幾度もヨーロッパに攻め入っていました。1071年にはヨーロッパ最終防衛拠点であったビザンツ帝国が撃破されたことで、ビザンツ帝国の皇帝は救援をローマ教皇・ウルバヌス2世に求めたのです。

そして前述の宣言が全ヨーロッパに伝わり、十字軍による聖戦に参加すれば全ての罪が赦されることを知った人々は、次々に十字軍に参入しました。

エルサレムを取り戻すためにヨーロッパ団結、しかし

1096年に始まった第一回十字軍遠征はおよそ4年でしたが、騎士たちの勢いは凄まじく、念願のエルサレム奪還に成功したものの、1187年には逆にエジプトのイスラーム王朝がによって、エルサレムを再びイスラーム圏内に取り戻されてしまいます。

そして1189年、ヨーロッパの王たちが団結を呼びかけました。イングランド王リチャード1世、フランス王フリードリヒ2世、神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ1世が最高の軍備をそろえ、意気揚々と出発したものの、エルサレムに到着するまでもなく不運が重なります。

フリードリヒ一世は川に落ちて溺死し、フィリップ2世は発病してフランスに帰還、やむをえずリチャード1世のみでイスラーム圏内まで進軍をしたものの、多勢に無勢では勝ち目はなく、敵側のイスラーム王に休戦を申し込み、まさに無駄足といった様相で帰国しました。(しかし自国イングランドの王位争いに巻き込まれたあげく、遠征時に受けた矢傷がもとで早世するはめになりました。)

そして1189年、ヨーロッパの王たちが団結を呼びかけました。イングランド王リチャード1世、フランス王フリードリヒ2世、神聖ローマ帝国皇帝フリードリヒ1世が最高の軍備をそろえ、意気揚々と出発したものの、エルサレムに到着するまでもなく不運が重なります。

フリードリヒ一世は川に落ちて溺死し、フィリップ2世は発病してフランスに帰還、やむをえずリチャード1世のみでイスラーム圏内まで進軍をしたものの、多勢に無勢では勝ち目はなく、敵側のイスラーム王に休戦を申し込み、まさに無駄足といった様相で帰国しました。(しかし自国イングランドの王位争いに巻き込まれたあげく、遠征時に受けた矢傷がもとで早世するはめになりました。)

十字軍のせいで瀕死になったヨーロッパ

イスラーム軍の進撃を阻止するはずの十字軍が、その役割を果たすどころか、1204年の第四回十字軍遠征では火事場泥棒のような真似をします。イスラーム軍からの救援を求めていたキリスト国ビザンツ帝国の首都コンスタンティノーブルを一団が略奪したのです。

十字軍の名は失墜し、イスラームに対抗するために団結しなければならないヨーロッパはバラバラになってしまいました。

その上、度重なる十字軍とイスラーム軍との接触により、未曾有の病気がヨーロッパに持ち込まれます。

「黒死病」は、シルクロードを経て中国から持ち込まれたと考えられており、十字軍を経由したさまざまな東国との交流で持ち込まれた「黒死病」はヨーロッパで猛威をふるい、人口の約7割を失った都市も多くあったそうです。パンデミック状態のヨーロッパの平均寿命が17歳だったというデータからも、その恐ろしさがわかります。

十字軍の名は失墜し、イスラームに対抗するために団結しなければならないヨーロッパはバラバラになってしまいました。

その上、度重なる十字軍とイスラーム軍との接触により、未曾有の病気がヨーロッパに持ち込まれます。

「黒死病」は、シルクロードを経て中国から持ち込まれたと考えられており、十字軍を経由したさまざまな東国との交流で持ち込まれた「黒死病」はヨーロッパで猛威をふるい、人口の約7割を失った都市も多くあったそうです。パンデミック状態のヨーロッパの平均寿命が17歳だったというデータからも、その恐ろしさがわかります。

十字軍はほぼ機能せず

以後、第九回(七回説もあり)まで続いた十字軍ですが、次第にその目的を見失っていきました。最後の十字軍に至っては、目的地はエルサレムですらなく、アフリカでした。

エルサレムを奪回してはイスラームに奪い返されるという構図を繰り返した十字軍遠征は、多くの死傷者と多額の戦費だけが大きく数を伸ばし、やがてはヨーロッパ全体を疲弊させていったのです。ローマ教皇を中心としたカトリック世界がそのプライドを示そうとした結果が、これでした。

イベリア半島ではレコンキスタが進み、イスラーム勢力を駆逐したキリスト教勢力が気勢を挙げてはいましたが、これは広大なヨーロッパにおいてはごく一部地域のこと。

先に述べたように、第四回十字軍遠征でほぼ同士討ちとなったコンスタンティノープル略奪により、ビザンツ帝国は国力を低下させ滅亡へと転落していったわけですから、十字軍はヨーロッパの疲弊を招いた一因にもなるわけですね。

加えて、十字軍はイスラーム勢力だけに向けられたのではなかったこともお伝えしておきたいと思います。その相手は、同じキリスト教勢力でした。

エルサレムを奪回してはイスラームに奪い返されるという構図を繰り返した十字軍遠征は、多くの死傷者と多額の戦費だけが大きく数を伸ばし、やがてはヨーロッパ全体を疲弊させていったのです。ローマ教皇を中心としたカトリック世界がそのプライドを示そうとした結果が、これでした。

イベリア半島ではレコンキスタが進み、イスラーム勢力を駆逐したキリスト教勢力が気勢を挙げてはいましたが、これは広大なヨーロッパにおいてはごく一部地域のこと。

先に述べたように、第四回十字軍遠征でほぼ同士討ちとなったコンスタンティノープル略奪により、ビザンツ帝国は国力を低下させ滅亡へと転落していったわけですから、十字軍はヨーロッパの疲弊を招いた一因にもなるわけですね。

加えて、十字軍はイスラーム勢力だけに向けられたのではなかったこともお伝えしておきたいと思います。その相手は、同じキリスト教勢力でした。

異端派排除のためのアルビジョワ十字軍

キリスト教と言っても、ローマ教皇庁はカトリック。もちろんその他の宗派も存在していました。しかし、カトリックと異なる教義を信奉する宗派に対しては、教皇は公会議などで異端を宣告し、排除する動きを見せたのです。

中でも、1209年からのアルビジョワ十字軍は、異端とされたカタリ派(アルビ派)を制圧する目的で行われました。

当時、南仏のアルビを拠点としたカタリ派は、爆発的に拡大し信徒を増やしていました。

これを危惧したローマ教皇は、アルビに使者を派遣し、カトリック復帰を説得したのです。

しかし、その説得はあえなく拒否されました。その上使者が殺害されたため、当初は穏便に話し合いで解決しようとしていた教皇ですが、カタリ派制圧のための十字軍を派遣することに決めたのです。

中でも、1209年からのアルビジョワ十字軍は、異端とされたカタリ派(アルビ派)を制圧する目的で行われました。

当時、南仏のアルビを拠点としたカタリ派は、爆発的に拡大し信徒を増やしていました。

これを危惧したローマ教皇は、アルビに使者を派遣し、カトリック復帰を説得したのです。

しかし、その説得はあえなく拒否されました。その上使者が殺害されたため、当初は穏便に話し合いで解決しようとしていた教皇ですが、カタリ派制圧のための十字軍を派遣することに決めたのです。

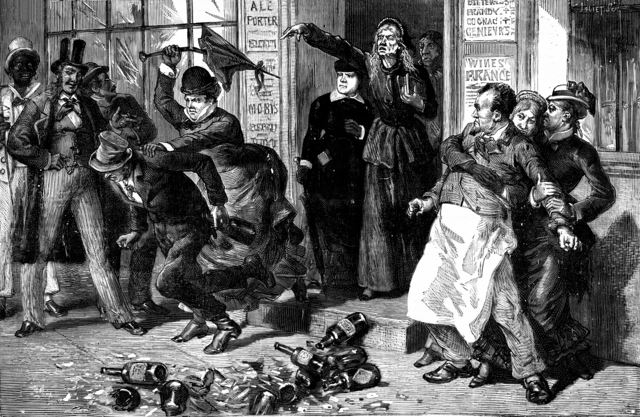

カタリ派でも、そうでなくても虐殺

アルビジョワ十字軍は南仏の都市を攻撃しましたが、最もひどかったのがベジエという街でした。ここで彼らは、住民がカタリ派かそうでないかを見極めることもなく、約1万人を無差別に虐殺したのです。「見分けるのは神だ」と言ったとか。

また、次に攻撃目標としたカルカッソンヌでは、住民を殺害することはありませんでしたが、彼らに一切の持ち物を携帯することを禁じ、文字通り身一つで街から追放したのでした。

住民や現地の諸侯のひとり・トゥールーズ伯レーモン6世と7世の父子は、アルビジョワ十字軍に抵抗を見せましたが、戦いが長引くにつれ両者は疲労の色を濃くし、ついに協定を結んで20年に及ぶ戦いを終結させたのです。

アルビジョワ十字軍とカタリ派の戦いでは、一説にはおよそ100万人もの命が失われたとも言われています。

また、次に攻撃目標としたカルカッソンヌでは、住民を殺害することはありませんでしたが、彼らに一切の持ち物を携帯することを禁じ、文字通り身一つで街から追放したのでした。

住民や現地の諸侯のひとり・トゥールーズ伯レーモン6世と7世の父子は、アルビジョワ十字軍に抵抗を見せましたが、戦いが長引くにつれ両者は疲労の色を濃くし、ついに協定を結んで20年に及ぶ戦いを終結させたのです。

アルビジョワ十字軍とカタリ派の戦いでは、一説にはおよそ100万人もの命が失われたとも言われています。

異端審問が加速させた南仏の衰退

アルビジョワ十字軍によって南仏の都市は疲弊しましたが、それ以上にダメージを与えたのが、その後に続いた異端審問でした。

カタリ派と認定されれば即、火あぶりになるという残酷なもので、これによって多くの人々が殺されていったのです。すでに亡くなっていても、遺体を掘り起こした上で改めて火刑に処すということも行われました。

異端審問が至るところで行われた結果、南仏はかつて持っていた自由さや開放感を失っていきました。以前はユダヤ教やその他の宗教、カトリックや他派が対立することなく暮らしていた都市は、見る影もなくなってしまったのです。

カタリ派と認定されれば即、火あぶりになるという残酷なもので、これによって多くの人々が殺されていったのです。すでに亡くなっていても、遺体を掘り起こした上で改めて火刑に処すということも行われました。

異端審問が至るところで行われた結果、南仏はかつて持っていた自由さや開放感を失っていきました。以前はユダヤ教やその他の宗教、カトリックや他派が対立することなく暮らしていた都市は、見る影もなくなってしまったのです。

中世ヨーロッパに影を落とした異端審問

異端審問の犠牲者は、カタリ派の人々だけではありませんでした。第一回十字軍から巡礼者の警護を担ってきたテンプル騎士団にも、それは及んだのです。

テンプル騎士団は、後期においては各国の王や諸侯たち相手に資金の貸付や援助を行うほどの力を持っていました。14世紀のフランス王フィリップ4世は彼らの力を奪うために、異端審問を利用したのです。異端のいわれなき咎めを受けてテンプル騎士団は解体され、19世紀までその名誉は回復されませんでした。

多くの戦い、それに続いた異端審問の時代によって血が流れ、人口は減り、都市は破壊され、経済も立ち行かなくなっていきました。

このようにして、カトリック、ひいては中世ヨーロッパの負の側面がつくり出されたのです。黒死病の流行も影を落としていましたが、中世は何かとダークな雰囲気が漂うヨーロッパ。それを導いてきたのは、他ならぬ十字軍だったのです。

ただその一方で、聖地エルサレム奪還という大義の旗の下に集った十字軍は、後の世に差し込む光をわずかながらも導いてきたのでした。

テンプル騎士団は、後期においては各国の王や諸侯たち相手に資金の貸付や援助を行うほどの力を持っていました。14世紀のフランス王フィリップ4世は彼らの力を奪うために、異端審問を利用したのです。異端のいわれなき咎めを受けてテンプル騎士団は解体され、19世紀までその名誉は回復されませんでした。

多くの戦い、それに続いた異端審問の時代によって血が流れ、人口は減り、都市は破壊され、経済も立ち行かなくなっていきました。

このようにして、カトリック、ひいては中世ヨーロッパの負の側面がつくり出されたのです。黒死病の流行も影を落としていましたが、中世は何かとダークな雰囲気が漂うヨーロッパ。それを導いてきたのは、他ならぬ十字軍だったのです。

ただその一方で、聖地エルサレム奪還という大義の旗の下に集った十字軍は、後の世に差し込む光をわずかながらも導いてきたのでした。

宗教は国を越えて団結する

東西の交易が緊密になり、お互いの富を略奪しあい、文化を交流させることで、キリスト圏とイスラーム圏は言い方によっては切磋琢磨する関係でもありました。知の交流は大航海時代を生み、イスラーム圏内の中央に君臨していたオスマン帝国が自壊した後、ヨーロッパは世界の覇権を帝国主義にて牛耳ることになります。

十字軍は、その功績こそみじめなもので、時にキリスト教内での異端排除にまで使われたこともありましたが、宗教によって国境を越えて人は団結し戦えるという前例を作り上げたのです。 ただ、現在に至るまでの巨大で根深い宗教対立を作り出してしまったという事実も否めません。

十字軍は、その功績こそみじめなもので、時にキリスト教内での異端排除にまで使われたこともありましたが、宗教によって国境を越えて人は団結し戦えるという前例を作り上げたのです。 ただ、現在に至るまでの巨大で根深い宗教対立を作り出してしまったという事実も否めません。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)