印象派の常識を覆したエドガー・ドガ

関連キーワード

印象派の常識を覆したといわれいてる、フランスの画家がエドガー・ドガです。

舞踏会であったり、オペラ、踊り子、競馬などの風俗的な側面をモチーフとした作品を多く描き続けてきたエドガー・ドガは、数多くの名作を残してきたことでも知られています。

今回、印象派を変えたと言われているエドガー・ドガの人生を探っていきます。

舞踏会であったり、オペラ、踊り子、競馬などの風俗的な側面をモチーフとした作品を多く描き続けてきたエドガー・ドガは、数多くの名作を残してきたことでも知られています。

今回、印象派を変えたと言われているエドガー・ドガの人生を探っていきます。

古典美術を研究する日々

作家の人生の多くは、貧しい家に育ったというものが多いのですが、エドガー・ドガは1834年、銀行家として活躍する父親のもとにパリで生まれた、貴族階級の人間でした。

ドガという名前は、新興ブルジョワとしてフランス革命後に勢力を伸ばしていったといわれている名前であり、フランスにとっては大変威厳のある名前であることで知られています。

しかし、後になって分かっていることですが、ドガの生家はさほど裕福な家庭ということではなく、一般的な生活をしている、ごく普通の家庭であったともいわれています。

ドガは、幼少の頃から美術に関心を持っていたことからも、エコール・デ・ボザールという美術学校で絵画を学んでいました。画家ルイ・ラモートに師事をしていたことが知られており、非常に注目度が高い人物として知られています。

また、この画家ルイ・ラモートの影響もあってか、ドガは古典美術の勉強に力を入れるようになっていたと言われています。そのため、1856年から58年にはイタリアを訪れて古典美術を学ぶ遊学にも出かけているのです。

ドガという名前は、新興ブルジョワとしてフランス革命後に勢力を伸ばしていったといわれている名前であり、フランスにとっては大変威厳のある名前であることで知られています。

しかし、後になって分かっていることですが、ドガの生家はさほど裕福な家庭ということではなく、一般的な生活をしている、ごく普通の家庭であったともいわれています。

ドガは、幼少の頃から美術に関心を持っていたことからも、エコール・デ・ボザールという美術学校で絵画を学んでいました。画家ルイ・ラモートに師事をしていたことが知られており、非常に注目度が高い人物として知られています。

また、この画家ルイ・ラモートの影響もあってか、ドガは古典美術の勉強に力を入れるようになっていたと言われています。そのため、1856年から58年にはイタリアを訪れて古典美術を学ぶ遊学にも出かけているのです。

印象派の一員として活躍

印象派は、後になって大きな話題となる一派ですが、当時は斬新な構図や下品と世間でいわれているものをモチーフとしていたなど、散々叩かれている一派として知られています。ドガも、そんな印象派の一人としてよく知られていますが、特に熱心に印象派の展覧会には参加していたことで知られています。

全8回の印象派展という印象派の展覧会のなかでも、全7回という多さで出展をしているのはかなり珍しいといえます。

印象派の巨匠として知られているマネと出会った後には、「カフェ・ゲルボワ」というグループ展にも積極的に参加するなど、印象派の一員の中心人物としても活躍していました。

全8回の印象派展という印象派の展覧会のなかでも、全7回という多さで出展をしているのはかなり珍しいといえます。

印象派の巨匠として知られているマネと出会った後には、「カフェ・ゲルボワ」というグループ展にも積極的に参加するなど、印象派の一員の中心人物としても活躍していました。

古典をベースにした独特の画風

光や壁など、こういった構図で絵画を描くことで知られている印象派ですが、ドガの場合はやや違った角度から作品を描いていたことでも知られています。その手法は、古典をベースにしたものであり、どこか浮世絵であったり、ルネサンスの巨匠などの画風に強い影響を受けていたことで知られています。

さらに、ポイントとなるのが浮世絵とドガの関係性です。小林太市郎という人物によって後にドガの画風が大変、浮世絵に影響されていることが指摘されており、ジャポニズムの影響力になったことでも知られています。こういった古典的なアプローチを使って、最先端のパリの風俗を描くという、当時では非常に斬新なアプローチが多くの人々の心を掴んで離さなかったのです。

さらに、ポイントとなるのが浮世絵とドガの関係性です。小林太市郎という人物によって後にドガの画風が大変、浮世絵に影響されていることが指摘されており、ジャポニズムの影響力になったことでも知られています。こういった古典的なアプローチを使って、最先端のパリの風俗を描くという、当時では非常に斬新なアプローチが多くの人々の心を掴んで離さなかったのです。

ドガの作品の流れ

ドガは、人物画から風景画、そして舞台、オペラなどを題材にさまざまな絵画を描いてたことで知られています。

初期の作品の多くは、海辺などを描くのどかなものであったことで知られています。そのため、初期のドガの作品は大変珍しいことで知られており、美術愛好家たちのなかではそれらの作品はとても貴重なものとして扱われています。また、1870年代後半になっていくと、娼婦と客を中心に描く作品が多く見受けられるようになります。

この頃から、パリの裏側の世界、というよりはリアルなパリを描こうと心に決心していたのではないかと見られています。

さらに、ドガは1880年代半ばになると、パステルを用いた作品を多く描くようになっていきます。パステルの持つ、独特なやわらかさに惹かれていたのか、ドガは閉ざされた部屋のなかで、針仕事などをしている女性をモチーフに多くの作品を描くようになっています。

初期の作品の多くは、海辺などを描くのどかなものであったことで知られています。そのため、初期のドガの作品は大変珍しいことで知られており、美術愛好家たちのなかではそれらの作品はとても貴重なものとして扱われています。また、1870年代後半になっていくと、娼婦と客を中心に描く作品が多く見受けられるようになります。

この頃から、パリの裏側の世界、というよりはリアルなパリを描こうと心に決心していたのではないかと見られています。

さらに、ドガは1880年代半ばになると、パステルを用いた作品を多く描くようになっていきます。パステルの持つ、独特なやわらかさに惹かれていたのか、ドガは閉ざされた部屋のなかで、針仕事などをしている女性をモチーフに多くの作品を描くようになっています。

ドガが生み出す作品の特徴とは

ドガが競馬場、舞台、密室などを多く描いていた理由として知られているのが、網膜の病気といわれている「まぶしがり症」という症状を患っていたからといわれています。

バレエの踊り子と浴女の女性をモチーフとしたものが多いことからも、外ではなく、屋内で見せる女性たちの動きや感情の揺れ、そしてそういった一瞬の光を描写することに命を賭けていたと見られています。

また、肖像画に関してもドガは力を入れて描いたことで知られており、マラルメとルノワールの肖像画は現在でも大変人気の高い作品として知られています。

ちなみに、ドガがパステル画を描くようになったのは、父親の残した遺産にて兄が失敗してしまったので、それを補うために大量に絵画を描くことになったからともいわれています。また、ドガの晩年には、さまざまな塑像や彫刻作品も見つかっており、絵画だけではなく、視力の衰えからも、こういったアプローチでの作品づくりにも精を出していたと思われています。

バレエの踊り子と浴女の女性をモチーフとしたものが多いことからも、外ではなく、屋内で見せる女性たちの動きや感情の揺れ、そしてそういった一瞬の光を描写することに命を賭けていたと見られています。

また、肖像画に関してもドガは力を入れて描いたことで知られており、マラルメとルノワールの肖像画は現在でも大変人気の高い作品として知られています。

ちなみに、ドガがパステル画を描くようになったのは、父親の残した遺産にて兄が失敗してしまったので、それを補うために大量に絵画を描くことになったからともいわれています。また、ドガの晩年には、さまざまな塑像や彫刻作品も見つかっており、絵画だけではなく、視力の衰えからも、こういったアプローチでの作品づくりにも精を出していたと思われています。

孤立した生活を送っていたドガ

ドガの作品を崇拝している人々は多くいますが、やはりドガの性格に大変難があったために、孤立する人生を送っていた人生だったといわれています。

ドガは、ほかの印象派のように外に出て光や影を追いかけるのではなく、暗い室内えまったくアプローチを変えた作風に精を出していた画家でした。ただ、そのバランスを人は人、自分は自分といって保つことができれば良かったのですが、気難しく、さらには自らの芸術こそが至高と思っていたドガは、たびたびほかの作家のやり方や作品にケチをつけていたとして知られています。そのため、やっかみの声なども多く、仲違いを多くするようになっていったのです。

ルノワールが非常に理解者として側にいたようですが、結果的に友人たちが離れていき、ルノワール自体も大変不快な思いを多くしたということで、結果的にドガと絶好することとなります。結果、印象派として作品を皆で出すことはあっても、友人としてドガを迎え入れるような人は誰一人いなくなってしまったのです。

ドガは、ほかの印象派のように外に出て光や影を追いかけるのではなく、暗い室内えまったくアプローチを変えた作風に精を出していた画家でした。ただ、そのバランスを人は人、自分は自分といって保つことができれば良かったのですが、気難しく、さらには自らの芸術こそが至高と思っていたドガは、たびたびほかの作家のやり方や作品にケチをつけていたとして知られています。そのため、やっかみの声なども多く、仲違いを多くするようになっていったのです。

ルノワールが非常に理解者として側にいたようですが、結果的に友人たちが離れていき、ルノワール自体も大変不快な思いを多くしたということで、結果的にドガと絶好することとなります。結果、印象派として作品を皆で出すことはあっても、友人としてドガを迎え入れるような人は誰一人いなくなってしまったのです。

バレエを愛したドガ

ドガは、バレエをモチーフとして作品を数多く描いていることでも知られています。

この、ドガがバレエをモチーフとして描いていることは大変有名な話しであったことからも、楽屋や舞台裏など、さまざまな関係者だけしか入ることが許されなかった、そういった場所にも忍び込んでいたことで知られています。

それも、銀行家の息子であり、さらには貴族階級出身者ということもあってから、オペラ座の定期会員になっていたことも関係しているでしょう。

逆に、自らの特権を芸術のダシに使っていったというドガは、ある意味では非常に匠な策士だったとも考えられます。

一般会員は上流階級の社交場としても大変有名な場所であったことからも、参加しているだけで多くの上流階級の人々と出会うことができたので、貧しくなった後もドガはこの会員を去ることはありませんでした。もしかしたら、こういった部分も他の画家たちから敬遠されてしまった部分かもしれません。

しかしながら、多くの名作はこの場所から生まれているのです。

この、ドガがバレエをモチーフとして描いていることは大変有名な話しであったことからも、楽屋や舞台裏など、さまざまな関係者だけしか入ることが許されなかった、そういった場所にも忍び込んでいたことで知られています。

それも、銀行家の息子であり、さらには貴族階級出身者ということもあってから、オペラ座の定期会員になっていたことも関係しているでしょう。

逆に、自らの特権を芸術のダシに使っていったというドガは、ある意味では非常に匠な策士だったとも考えられます。

一般会員は上流階級の社交場としても大変有名な場所であったことからも、参加しているだけで多くの上流階級の人々と出会うことができたので、貧しくなった後もドガはこの会員を去ることはありませんでした。もしかしたら、こういった部分も他の画家たちから敬遠されてしまった部分かもしれません。

しかしながら、多くの名作はこの場所から生まれているのです。

ドガの作品

ドガは、非常に写実的で古典的な手法で作品を描きます。一見、当たり前の風景に見えますが、構図が面白く、さらには現代社会の闇や風刺も含まれています。ぜひ、ドガを鑑賞されたことが無いかたは一度、ドガの芸術に触れてみてはいかがでしょうか。

エドガー・ドガの代表作

数多くの印象派のなかでも、とくに奇抜な構図、都会的な対象を写実的に捉えて描き続けいてたのが、エドガー・ドガという画家です。

踊り子から競馬、都会の風景画など、日常の生活を描くことで、多くの人たちの心を捉えました。今回、印象派の巨匠としても大変有名な、エドガー・ドガの代表作をいくつか紹介していきます。

踊り子から競馬、都会の風景画など、日常の生活を描くことで、多くの人たちの心を捉えました。今回、印象派の巨匠としても大変有名な、エドガー・ドガの代表作をいくつか紹介していきます。

「オペラ座のオーケストラ」

ドガが多く描いていた演奏会をモチーフとした作品のなかでも、最も近代的都会性が現れているといわれているのが、「オペラ座のオーケストラ」という作品です。パリ・オペラ座で演奏する管弦楽団を描いたものですが、緻密に描かれている写実的なタッチがドガの技術力の高さを印象づけます。

舞台の方で踊っている華やかな踊り子たちの淡い色合いと手前で演奏を続ける、深みのある黒の対比が大変興味深い作品となっています。チュチュを踊り子が身にまとっていますが、これはチュチュを使いだした頃の作品ということで、歴史的にも大変貴重なものであるとして重宝されている絵画です。

舞台の方で踊っている華やかな踊り子たちの淡い色合いと手前で演奏を続ける、深みのある黒の対比が大変興味深い作品となっています。チュチュを踊り子が身にまとっていますが、これはチュチュを使いだした頃の作品ということで、歴史的にも大変貴重なものであるとして重宝されている絵画です。

「競馬場の馬車(プロヴァンスの競馬場)」

ドガは、競馬を題材にした作品も多く手掛けていることでも知られています。競馬場の馬車(プロヴァンスの競馬場)は、印象派としてのドガの最高傑作と呼ばれているひとつの作品です。娯楽的競技として競馬が上流階級の人々に楽しまれていたものですが、ドガ自身が貴族階級であったことからも、興味を示したといわれています。

しかし、レース前の張りつめるような緊張感であったり、レース以外の部分に惹かれていたようで、この作品もその間の風景を描写したものとなっています。

アルジャンタンの競馬場を舞台にして描かれているのですが、構図自体がとても奇抜であるといわれています。手前にある四輪の馬車と遠方にあるレース上、そしてどこか配置のバランスがおかしいと思われる立体感。浮世絵にも通じるような、そういった構図が人々の心を掴み、そしてドガという作家の個性を際立たせていたといわれています。

しかし、レース前の張りつめるような緊張感であったり、レース以外の部分に惹かれていたようで、この作品もその間の風景を描写したものとなっています。

アルジャンタンの競馬場を舞台にして描かれているのですが、構図自体がとても奇抜であるといわれています。手前にある四輪の馬車と遠方にあるレース上、そしてどこか配置のバランスがおかしいと思われる立体感。浮世絵にも通じるような、そういった構図が人々の心を掴み、そしてドガという作家の個性を際立たせていたといわれています。

「室内(強姦)」

ドガの作品には、とても不思議な雰囲気を持つ作品が多くありますが、問題作として話題となった作品が、「室内(強姦)」というものです。ドガ自身、愛すべき我が風俗画として自画自賛している作品ですが、暗い部屋に男女が二人絶っているだけの、シンプルな作品ではあります。

しかし、多くの美術評論家たちから、さまざまな角度で検証されており、今もなお、注目作品としてファンからも熱い注目を集めています。一説には、エドモン・デュランティの作品のシーンを描いたともいわれていますが、結果的それは本当にそうなのかは分かっています。

スーツに身を包む男性と半裸の女性、そして二人の絶妙な距離感がこの二人の男女が持つ独特の空気感を演出しています。薄暗いランプの灯りや独特のバランスで描かれている陰影など、ドガにしか分からない本当のストーリーがここに描かれています。

しかし、多くの美術評論家たちから、さまざまな角度で検証されており、今もなお、注目作品としてファンからも熱い注目を集めています。一説には、エドモン・デュランティの作品のシーンを描いたともいわれていますが、結果的それは本当にそうなのかは分かっています。

スーツに身を包む男性と半裸の女性、そして二人の絶妙な距離感がこの二人の男女が持つ独特の空気感を演出しています。薄暗いランプの灯りや独特のバランスで描かれている陰影など、ドガにしか分からない本当のストーリーがここに描かれています。

「女と菊の花(菊のある婦人像)」

ドガは、いくつか肖像画も描いている作家でがありますが、そのなかでも代表作として知られているのが、女と菊の花(菊のある婦人像)という作品です。1865年に制作されているものですが、さまざまな種類の花をさした豪華な花瓶とヴァルパンソン夫人の肖像の構図が見事な作品です。

中心に大胆な花のモチーフを描き、右端にヴァルパンソン夫人を配置するといった大胆な構図が話題と呼びます。

色使いも、印象派でありながらも具象画のようなタッチであり、奥川の窓や背景の色づかい、遠近などを感じることの無いユニークな作品となっています。憂鬱な表情を見せる婦人の姿が、美しく咲き乱れている花々と対照的であり、大変注目すべきものだと思われます。

中心に大胆な花のモチーフを描き、右端にヴァルパンソン夫人を配置するといった大胆な構図が話題と呼びます。

色使いも、印象派でありながらも具象画のようなタッチであり、奥川の窓や背景の色づかい、遠近などを感じることの無いユニークな作品となっています。憂鬱な表情を見せる婦人の姿が、美しく咲き乱れている花々と対照的であり、大変注目すべきものだと思われます。

「オーケストラ席の音楽家たち(オーケストラの楽士たち)」

乗馬やオペラなど、上流階級出身のドガらしいモチーフの絵画が多いのですが、そのなかで代表作といわれているのが、「オーケストラ席の音楽家たち(オーケストラの楽士たち)」という作品です。

肖像画のように描かれている手前の演奏者たちと、光を浴びている踊り子たちの構図がやはりドガらしい、遊び心に溢れている様子となっています。

また、非常の奥のセットとなっている木々を細かい描写で描くことからも、現実世界と夢の世界が混合しているような独特な世界観が表現されていることもユニークなポイントです。暗く、重たい印象の色使いでありながらも、華やかさも感じさせるドガらしい知的好奇心を煽る作品となっています。

肖像画のように描かれている手前の演奏者たちと、光を浴びている踊り子たちの構図がやはりドガらしい、遊び心に溢れている様子となっています。

また、非常の奥のセットとなっている木々を細かい描写で描くことからも、現実世界と夢の世界が混合しているような独特な世界観が表現されていることもユニークなポイントです。暗く、重たい印象の色使いでありながらも、華やかさも感じさせるドガらしい知的好奇心を煽る作品となっています。

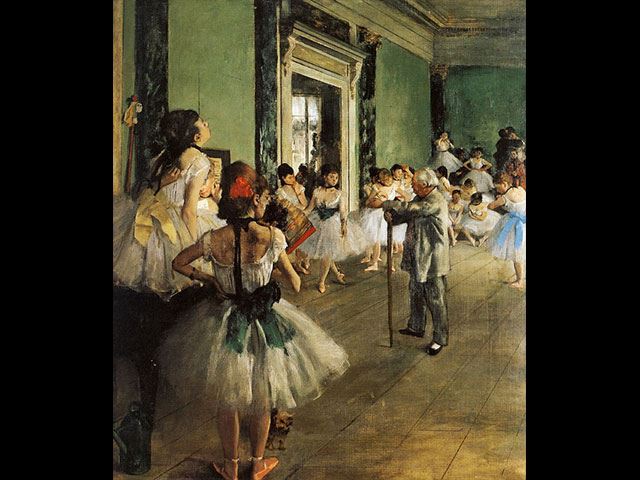

「オペラ座の稽古場(ル・ペルティエ街のオペラ座のバレエ教室、踊りの審査)」

バレエの踊り子をモチーフとして多く描いてきたドガの有名作品のひとつといえば、「オペラ座の稽古場(ル・ペルティエ街のオペラ座のバレエ教室、踊りの審査)」でしょう。バレエ教室の踊りの審査をしている最中をモチーフとしたといわれている作品ですが、緊張感が伝わってくるすばらしい作品です。

実に実写的な作品であり、踊りを見せている者と待っているもの、その姿を見ているものと、全てが集中した雰囲気で描かれているためにその空気感をも伝わってきます。これは、ドガがアメリカへの渡航前に制作されたものと推測されています。

実に実写的な作品であり、踊りを見せている者と待っているもの、その姿を見ているものと、全てが集中した雰囲気で描かれているためにその空気感をも伝わってきます。これは、ドガがアメリカへの渡航前に制作されたものと推測されています。

「舞台の2人の踊り子」

美しさとその儚さ、努力と葛藤、過去と栄光など、さまざまな人間ドラマを持ち合わせている踊り子に魅せられていたドガ。彼の踊り子を描いた作品のなかでも、もっともすばらしいと賞讃されている作品が、「 舞台の2人の踊り子」という作品です。

本番か練習中かは分かりませんが、踊り子たちがまるで動いているかのような描写に仕上げている、その技術力の高さが見るものをしっかりと釘付けにするすばらしい作品です。構図としては、右側で舞っている二人の踊り子をベースにしているのですが、左側にはさりげなくチュチュが見えていることからも、3人がこの舞台にいることが分かります。

そして、背景を多少抽象的に描くことにより、踊り子たちが具象化していき、ドガらしい空気感を持つ作品となっているのです。実は、ドガが描いているこの二人の踊り子ですが、『舞台のバレエ稽古』であったり、当時では斬新であったといわれている光源処理を行っているなど、一見シンプルな作品に見えていながらも大変斬新なものであることが分かります。

本番か練習中かは分かりませんが、踊り子たちがまるで動いているかのような描写に仕上げている、その技術力の高さが見るものをしっかりと釘付けにするすばらしい作品です。構図としては、右側で舞っている二人の踊り子をベースにしているのですが、左側にはさりげなくチュチュが見えていることからも、3人がこの舞台にいることが分かります。

そして、背景を多少抽象的に描くことにより、踊り子たちが具象化していき、ドガらしい空気感を持つ作品となっているのです。実は、ドガが描いているこの二人の踊り子ですが、『舞台のバレエ稽古』であったり、当時では斬新であったといわれている光源処理を行っているなど、一見シンプルな作品に見えていながらも大変斬新なものであることが分かります。

「アプサントを飲む人(カフェにて)」

競馬やオペラ、踊り子など、動的なものをモチーフとして描いていたことが多かったのが、このドガですが、「アプサントを飲む人(カフェにて)」に関しては非常に繊細に静的な印象で描かれている作品です。

この「アプサントを飲む人(カフェにて)」は、第三回印象派展に出展されていたものであり、アプサントという蒸留酒を飲んでいる女性と禁酒を貫いてたマルスラン・デブータンの姿を描いた、皮肉を込めた作品として話題となったものです。

この当時、パリでは多くのアルコール中毒者が増加していたこともあり、それらを皮肉を込めて問うた画像であることで知られています。

非常に現実社会への痛烈な批判にも感じることができますが、当時は印象派が注目されていなかったこともあり、「胸が悪くなる酔っ払いが描かれた不道徳な絵」など、とても辛辣な評価を得ていたことでも知られています。現在では、ドガの持つ非常に真面目で社会派な一面を見れる貴重な作品として愛されており、今後もこの作品は注目され続けられるだろうと言われています。

この「アプサントを飲む人(カフェにて)」は、第三回印象派展に出展されていたものであり、アプサントという蒸留酒を飲んでいる女性と禁酒を貫いてたマルスラン・デブータンの姿を描いた、皮肉を込めた作品として話題となったものです。

この当時、パリでは多くのアルコール中毒者が増加していたこともあり、それらを皮肉を込めて問うた画像であることで知られています。

非常に現実社会への痛烈な批判にも感じることができますが、当時は印象派が注目されていなかったこともあり、「胸が悪くなる酔っ払いが描かれた不道徳な絵」など、とても辛辣な評価を得ていたことでも知られています。現在では、ドガの持つ非常に真面目で社会派な一面を見れる貴重な作品として愛されており、今後もこの作品は注目され続けられるだろうと言われています。

「踊りの花形(エトワール、又は舞台の踊り子)」

ドガ、最高傑作のひとつといわれている作品が、「踊りの花形(エトワール、又は舞台の踊り子)」です。一目で分かるような、美しく激しい動きの踊り子と幻想的な雰囲気を持った背景のデザインが見事な作品となっています。

また、人工的な光源によって照らされている踊り子の姿や、夜会服のパトロンであったり、出番を舞っている踊り子の姿も描かれているなど、中心で踊ることができている特別な踊り子との対比を、辛辣に描いている作品でもあります。

構図としても、遠近法としても独特なタッチやバランスで描かれていることからも、浮世絵にも強い影響を受けていたことが、これを見ても確認することが可能です。踊り子を愛し、その世界観を芸術的に表現できた画家はドガだけだったのではないでしょうか。

また、人工的な光源によって照らされている踊り子の姿や、夜会服のパトロンであったり、出番を舞っている踊り子の姿も描かれているなど、中心で踊ることができている特別な踊り子との対比を、辛辣に描いている作品でもあります。

構図としても、遠近法としても独特なタッチやバランスで描かれていることからも、浮世絵にも強い影響を受けていたことが、これを見ても確認することが可能です。踊り子を愛し、その世界観を芸術的に表現できた画家はドガだけだったのではないでしょうか。

ドガの作品

ドガは、どこか社会風刺を含めた風俗画を描くことが得意でした。

非常に写実的であり、さらには光、色、構図が独創的な世界観を持っており、ほかの印象派とは別の魅力を兼ね備えていたのです。今後も、ドガは注目され続ける存在となっていくのではないでしょうか。

非常に写実的であり、さらには光、色、構図が独創的な世界観を持っており、ほかの印象派とは別の魅力を兼ね備えていたのです。今後も、ドガは注目され続ける存在となっていくのではないでしょうか。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)