お釈迦様の後継者?仏像以外ではまだ見ぬ仏様『弥勒菩薩』

関連キーワード

弥勒菩薩ってどんな仏様?

「菩薩像」といえば一般的に華美な装飾品をつけ、顔、腕がこれでもかとついている。そんなイメージを持たれる方も多いかもしれません。そんな中にあって、予備知識なしで「弥勒菩薩像」を見た場合、「なんだか地味」と思われるのではないでしょうか。

しかし、実はこの方、「お釈迦様の後継者」なんです。お釈迦様の入滅(つまり、亡くなられること)の後56億年7000万年経過して仏教が廃れた際地上に現れて衆生を救うという使命を負った方なのです。何でそんな先やねんとお思いでしょうが、寿命の関係です。まだ完全なる悟りに至っていないため、現在は「兜率天(とそつてん)」という場所で修業中の身。そのため「未来仏」とも呼ばれます。そこでの寿命が尽きた時、人間の世界に来られて衆生を救う模様。(かつては4000年の寿命を持つとされていましたが、後に「0」が一つ増えました)この件(兜率天)に関しては後程詳しくご説明いたします。

しかし、実はこの方、「お釈迦様の後継者」なんです。お釈迦様の入滅(つまり、亡くなられること)の後56億年7000万年経過して仏教が廃れた際地上に現れて衆生を救うという使命を負った方なのです。何でそんな先やねんとお思いでしょうが、寿命の関係です。まだ完全なる悟りに至っていないため、現在は「兜率天(とそつてん)」という場所で修業中の身。そのため「未来仏」とも呼ばれます。そこでの寿命が尽きた時、人間の世界に来られて衆生を救う模様。(かつては4000年の寿命を持つとされていましたが、後に「0」が一つ増えました)この件(兜率天)に関しては後程詳しくご説明いたします。

「弥勒」という名前の意味

さて、最初に「弥勒菩薩」という名前について。「菩薩」というのは、如来、つまり悟りを開いた仏様になるため修行中の仏様全般を指します。(ついでに言うと、菩薩というのは出家前のお釈迦様のお姿。元は王子の身分であったため派手な服装なのかもしれません)では、「弥勒」の方は?これは元々サンスクリット語の「マイトレーヤ」を日本語風に訳したもの。もちろんちゃんと意味はあります。「慈悲」あるいは「友情」。「慈悲から生まれた存在」と言った意味であるため、「慈氏(じし)菩薩」とも呼ばれるようです。

何故にあんなポージング?

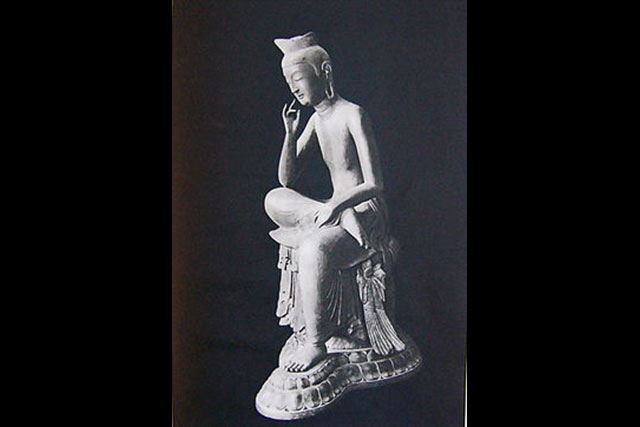

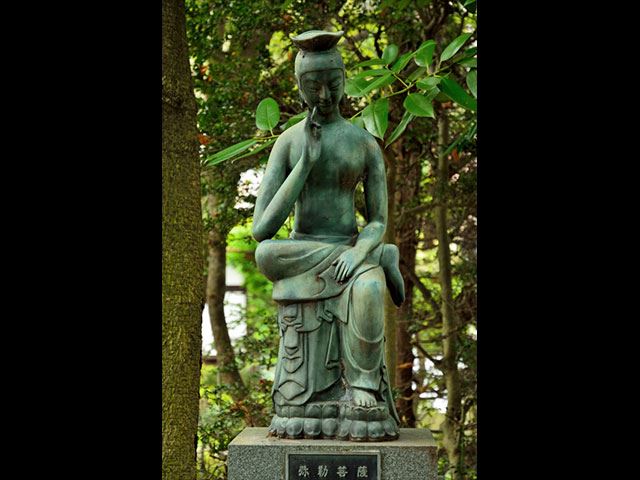

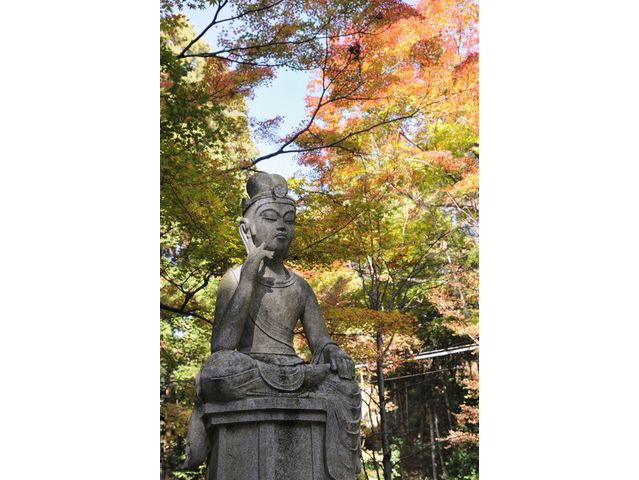

ところで、大概弥勒菩薩像と言ったら片足組んで、右手を上げてのポージングをまず想像されると思います。半跏思惟(はんかしゆい)と呼ばれるこのポージング。見ようによってはお行儀が悪いように見えますが、弥勒様は「いかにして人間たちを救うか・・・」ということを真剣に考えておられるのです。しかし、このポージングをした弥勒菩薩像が作られたのは、実は奈良時代まで。平安時代以降は他の仏像同様に、坐像、立像が多くなったそうです。半跏思惟姿のものは「弥勒菩薩『半跏思惟』像」と区別する模様。

ネガティヴ妄想「末法思想」が生んだ「弥勒如来像」

未来の救世主たる弥勒様。まだ修行中の菩薩であるのに、人間たちが勝手に「悟った後の姿」である「弥勒如来」なんて仏像を作っちゃいます。そこには、ある思想が関係していました。仏教においては「いつか仏の教えを伝える者がいなくなる、世界が乱れてお先真っ暗、色々廃れてこの世は終わり」なんてネガティヴな考えがあります。平安人はそのネガティヴ妄想力により、儀式や占いで日々の行動などを決めていたそうな。「末法思想」と呼ばれるこの思想が、平安時代やけにはやりました。平安人、蹴鞠だの歌会だのやって遊んでばっかじゃなかったんです。意外と暗いところあったんです。「もうこの世終わる!怖い!56億年!?そんな先まで待ってられっか!今すぐ助けて弥勒様!」と、すがる思いで作られたのが「弥勒如来」。お釈迦様や他の如来像同様、堂々たる佇まいです。しかも、像によっては「降魔(ごうま)印」と呼ばれる印を結んでおられることも。これはお釈迦様が悟りを開かれた後、「魔」を払うために取られた印。人差し指で地面を指しています。他には皆を安心させる施無畏(せむい)印、願いを聞き入れる与願(よがいん)印などを取られる模様。さすがお釈迦様の後継ぎですが、人間たちのこの状況を見てどう思われたやら。少なくとも精神的には救えたわけですし、「救済にも色々あるんだなあ」なんて思われたんじゃないでしょうか。心境としては複雑だったかもしれませんけども。

仏教界の大学院生?修行しながら神様たちに説法の日々

現在「修行中」の弥勒様ですが、お住まいとして「兜率天」なる場所におられることは先にも述べた通り。「それ具体的にどんなところよ」と言われれば、いわゆる「天界」の一つ。仏教世界には「須弥山(しゅみせん)」という、世界の中心にでーんとそびえる山が存在します。天界は「神々」の住まうところとされていますが、仏教の「神」、いわゆる「天」は全知全能の存在というわけではないようです。「仏」こそが最上位の仏教界に置いて、「天」とは悟りを開いてはおらず、人間ほどではないにしろ「欲」にまみれることもある存在です。「天界」が人間界、修羅界、畜生界といった「六道」のひとつであることはよく知られていますが、それらみな同心円状に連なる「欲界」という世界に含まれています。とはいえ、天界は比較的極楽に近く、人間よりも苦しみが少なければ、寿命だってずっと長い。しかしだからこそ悟るのが逆に難しいとも言えます。楽しい所にいたら悟りとか何かどうでもよくなっちゃいますもんね。前置きが長くなりましたが、「兜率天」という所。何だかある意味大学のような場所です。将来悟りを開いて仏様となるべき菩薩が住まう場所とされていて、弥勒はそこで修業をしつつ、天、つまり神々相手に説法を行っているわけです。大学院生が大学生を教えているのに通じませんか?非常に俗っぽいたとえになっちゃいますが。弥勒が住まい、説法を行う内院と、皆で遊楽する(つまり遊ぶ)外院とが存在。うん、大学のキャンパスっぽい。名誉教授釈迦牟尼先生の後釜となるべく勉学に励む有望な学生弥勒、そんな図さえ浮かんできます。

坐像、立像の鑑賞ポイント

坐像では菩薩らしく(?)豪勢な冠を頭にかぶっています。そして両手には宝塔(ミニチュアサイズのお寺)。実はこの宝塔を持っているかどうかが他の「菩薩」像との違いのようです。何たってお釈迦様の後継者。他の菩薩との「区別」ポイントがあって然るべき方です。宝塔は直接手に持っている場合、手の上の蓮に乗っている場合などがあります。他にもお釈迦様の像同様あごに三本のラインが入っているなどの違いが見受けられるようです。立像の場合は、如来像同様与願印を組んでいることがあります。菩薩の段階で既に如来のオーラ、「未来の救世主」感をそこはかとなく出しているわけです。立像、坐像共に蓮華座という蓮の花を模した台座に乗っておられますが、これは蓮の花が泥で咲く、けがれなき花だから。他の菩薩も蓮華座に乗ってはおられますが、先に述べた「お釈迦様の後継者ポイント」があるため区別するのは比較的簡単かと思われます。

次世代の救世主、弥勒菩薩とは

様々な業界に、巨匠と呼ばれる人物がいます。そしてそんな巨匠に認められて世に出る人。そんな関係が多々あるのが人の世。

仏の世界にもそんな関係の二人がいました。仏教の開祖お釈迦様と、弥勒菩薩です。

お釈迦様が亡くなり(入滅と言います)、五十六億年の後には仏の教えを解く者が誰もいなくなり、人の世は秩序を失い、終わる。と言うか人類滅亡と言った思想がありました。これを末法思想と言います。

弥勒菩薩はその末法の時期に現れて衆生を救う未来仏、後の救世主というわけです。サンスクリット名はマイトレーヤ。意味は「慈悲」または「友」です。

仏の世界にもそんな関係の二人がいました。仏教の開祖お釈迦様と、弥勒菩薩です。

お釈迦様が亡くなり(入滅と言います)、五十六億年の後には仏の教えを解く者が誰もいなくなり、人の世は秩序を失い、終わる。と言うか人類滅亡と言った思想がありました。これを末法思想と言います。

弥勒菩薩はその末法の時期に現れて衆生を救う未来仏、後の救世主というわけです。サンスクリット名はマイトレーヤ。意味は「慈悲」または「友」です。

意外と知られていない、菩薩の条件

いずれ如来となる菩薩。ではその菩薩となるための条件は何か?一言で言えばスカウトのようなものです。

「君、悟りをゲットして如来になっちゃいなヨ!ていうかなれるヨ!修行次第だけどネ!」と現役の如来から言われることが最低条件なんです。マイトレーヤは『平家物語』の冒頭にもある祇園精舎(インドの地院です)でお釈迦様のお話を熱心に聞いていました。しかも、完璧に理解したとのこと。

その利発さたるや、像でもないのに後光がさして見えたんじゃないでしょうか。お釈迦様は「君凄いよ!私がいなくなった後、衆生を救うのは君だ!」とここまで熱くはなくともマイトレーヤを後継者として直々に決めたのでした。マイトレーヤ、弥勒菩薩はお釈迦様の入滅前に仏教の中心地須弥山の兜率天に入ります。

如来になるとされた面々の集まる学校のような場所ですが、いつしかここで説法をするようになりました。

「君、悟りをゲットして如来になっちゃいなヨ!ていうかなれるヨ!修行次第だけどネ!」と現役の如来から言われることが最低条件なんです。マイトレーヤは『平家物語』の冒頭にもある祇園精舎(インドの地院です)でお釈迦様のお話を熱心に聞いていました。しかも、完璧に理解したとのこと。

その利発さたるや、像でもないのに後光がさして見えたんじゃないでしょうか。お釈迦様は「君凄いよ!私がいなくなった後、衆生を救うのは君だ!」とここまで熱くはなくともマイトレーヤを後継者として直々に決めたのでした。マイトレーヤ、弥勒菩薩はお釈迦様の入滅前に仏教の中心地須弥山の兜率天に入ります。

如来になるとされた面々の集まる学校のような場所ですが、いつしかここで説法をするようになりました。

三会の説法

お釈迦様の入滅から五十六億年後、弥勒菩薩は現世に降り、竜華樹と言う木の下で悟りを開きます。

そして行うのが三会(さんえ)の説法。一度目で96億人、二度目で94億人、三度目で94億人を救うとされています。これはお釈迦様が救いきれなかった数であり、弥勒菩薩は全ての衆生を救う有能な人材なのです。

そして行うのが三会(さんえ)の説法。一度目で96億人、二度目で94億人、三度目で94億人を救うとされています。これはお釈迦様が救いきれなかった数であり、弥勒菩薩は全ての衆生を救う有能な人材なのです。

兜率天浄土について

兜率天、と言うのは通称で正式には兜率天浄土(とそつてんじょうど)。

宮沢賢治の詩にも登場しますね。浄土というと極楽浄土を連想する方も多いかもしれませんが、浄土というのは元々仏様の土地なのです。

八世紀頃には四方仏と称し、お釈迦様の霊鷲山浄土を中心に、東西南北に四種の仏が浄土を持っている、と言う考えが生まれました。

弥勒菩薩の浄土、兜率天浄土は北に位置。先に述べたように菩薩たちが修行をする場でもありますが、内と外とに分かれていて、弥勒菩薩が説法する内院、天神が遊ぶ外院とに分けられます。ここで菩薩に教えるだけでなく、自身でも修行を行っているわけです。

宮沢賢治の詩にも登場しますね。浄土というと極楽浄土を連想する方も多いかもしれませんが、浄土というのは元々仏様の土地なのです。

八世紀頃には四方仏と称し、お釈迦様の霊鷲山浄土を中心に、東西南北に四種の仏が浄土を持っている、と言う考えが生まれました。

弥勒菩薩の浄土、兜率天浄土は北に位置。先に述べたように菩薩たちが修行をする場でもありますが、内と外とに分かれていて、弥勒菩薩が説法する内院、天神が遊ぶ外院とに分けられます。ここで菩薩に教えるだけでなく、自身でも修行を行っているわけです。

上生信仰、下生信仰

弥勒の信仰は大きく分けて、上生信仰と下生信仰があります。分かりやすく言えば、自分が死ぬ時に兜率天に生まれ変わる(上生)か、弥勒菩薩が現世に降り立つ時に一緒に生まれ変わる(下生)かの違いです。

先に生まれたのは下生信仰で、互いにある意味切磋琢磨するように発展してきました。この思想は朝鮮半島で生まれた物で、六世紀頃、像と共に日本に伝わりました。

先に生まれたのは下生信仰で、互いにある意味切磋琢磨するように発展してきました。この思想は朝鮮半島で生まれた物で、六世紀頃、像と共に日本に伝わりました。

道長公も実践した、安心の埋経

弥勒菩薩が篤く信仰されるようになったのは、平安時代。

政治は混乱、飢饉が続くなどして、人々は「もしかしてもう末法の世なのじゃあ」と青ざめます。

「南無阿弥陀仏と唱えれば極楽往生できますよ」という浄土教共々弥勒信仰も盛んになりますが、「いつになったら弥勒様来るの?」「五十六億年って何でそんなに待たなきゃならないの?」との不安もあり、弥勒如来と言う「悟りを得て、衆生を救う未来の姿」まで作られました。

それでもまだ不安が尽きなかったのか、「仏様の教えを未来に残そう」と金属(主に銅)製の筒に経文を入れて埋め、上に石の塔を建てる人々も出てきます。

「お経埋めたので、これが功徳になった。救われる」という考えです。これは主に貴族に広まったものですが、その中に平安貴族のトップセレブ、藤原道長公も参加しました。

現世で隆盛を極めても、やっぱり不安はあったのですね。道長公は密教方式のご祈祷を行って無病息災を、死んだら極楽浄土か弥勒菩薩の浄土に行けるよう祈ったそうです。「ワシの思い通りにならないことはなーい」なんて言いながら、不安を抱えていたとは、何か切ない物がありますね。

ちなみに、『法華経』を読めば弥勒浄土に行けるとの伝承もあります。

政治は混乱、飢饉が続くなどして、人々は「もしかしてもう末法の世なのじゃあ」と青ざめます。

「南無阿弥陀仏と唱えれば極楽往生できますよ」という浄土教共々弥勒信仰も盛んになりますが、「いつになったら弥勒様来るの?」「五十六億年って何でそんなに待たなきゃならないの?」との不安もあり、弥勒如来と言う「悟りを得て、衆生を救う未来の姿」まで作られました。

それでもまだ不安が尽きなかったのか、「仏様の教えを未来に残そう」と金属(主に銅)製の筒に経文を入れて埋め、上に石の塔を建てる人々も出てきます。

「お経埋めたので、これが功徳になった。救われる」という考えです。これは主に貴族に広まったものですが、その中に平安貴族のトップセレブ、藤原道長公も参加しました。

現世で隆盛を極めても、やっぱり不安はあったのですね。道長公は密教方式のご祈祷を行って無病息災を、死んだら極楽浄土か弥勒菩薩の浄土に行けるよう祈ったそうです。「ワシの思い通りにならないことはなーい」なんて言いながら、不安を抱えていたとは、何か切ない物がありますね。

ちなみに、『法華経』を読めば弥勒浄土に行けるとの伝承もあります。

弥勒来迎図

来迎と言うと阿弥陀如来を想像しますが、弥勒菩薩の来迎図もあるのです。ただ、数が少ないのですね。「五十億年以上も待ってられるか!」「阿弥陀様のが分かりやすい!」という焦り等の感情もあって、阿弥陀来迎図に比べるとあまり数は多くありません。

戒律の復興、釈迦信仰、弥勒信仰

時代が鎌倉に移ると、またも信仰に変化が生じます。「南無阿弥陀仏」で成仏できる、と言う考えに「待った」がかかったのですね。

「念仏唱えるだけでイイなんて、ちょっとムシがよすぎない?救ってもらうだけじゃなくて、守るべき界率は守ろうよ」という風紀委員のような真面目組が、南都(奈良)登場しました。この戒律を中心にお釈迦様を信仰し、その後継者である弥勒菩薩も進行したわけです。「やっぱり仏教はお釈迦様だよね。もういないって?未来に弥勒様が現れるから大丈夫」と言った所。

「念仏唱えるだけでイイなんて、ちょっとムシがよすぎない?救ってもらうだけじゃなくて、守るべき界率は守ろうよ」という風紀委員のような真面目組が、南都(奈良)登場しました。この戒律を中心にお釈迦様を信仰し、その後継者である弥勒菩薩も進行したわけです。「やっぱり仏教はお釈迦様だよね。もういないって?未来に弥勒様が現れるから大丈夫」と言った所。

布袋様との意外な関係

意外な関係というものもあります。七福神の一員布袋様と弥勒菩薩を同一視する見方もあるのです。

信仰対象という所以外共通点がないに等しいように思われますが、元は契此(きひ)という、中国に実在したお坊さんでした。

大きな袋に必要な物を何でも入れて持ち歩く、何だか不思議なこの僧侶はいつしか「雪の中で寝ても、雪に埋もれない」「占いができる」など、伝説を盛られるようになります。

袋を持ち歩いていたので「布袋」と呼ばれるようにもなりました。「聖人だ」と見る人もいたようですが、そこにはこんな伝説がありました。布袋さんは亡くなり、一旦は埋葬されるのですが、「布袋さん死んだの!?え、そんな前?ついこないだ別の所で見たけど」と死後の目撃談が出るようになったのです。

普通に怖いというか「別人じゃないの」と疑わず、「やっぱただモンじゃなかったねえ」と済ます辺りに中国四千年の歴史の懐深さを感じさせます。そんな布袋様が何故弥勒菩薩と同一視されるようになったか。

布袋様は亡くなる前、こんな意味の文を書いていました。「弥勒様はたくさんの分身がいるのだよ。時々人間にもなるけど、誰も気づかないよ」。本人は気づいていたけれど、と言うパターンでしょうか。

信仰対象という所以外共通点がないに等しいように思われますが、元は契此(きひ)という、中国に実在したお坊さんでした。

大きな袋に必要な物を何でも入れて持ち歩く、何だか不思議なこの僧侶はいつしか「雪の中で寝ても、雪に埋もれない」「占いができる」など、伝説を盛られるようになります。

袋を持ち歩いていたので「布袋」と呼ばれるようにもなりました。「聖人だ」と見る人もいたようですが、そこにはこんな伝説がありました。布袋さんは亡くなり、一旦は埋葬されるのですが、「布袋さん死んだの!?え、そんな前?ついこないだ別の所で見たけど」と死後の目撃談が出るようになったのです。

普通に怖いというか「別人じゃないの」と疑わず、「やっぱただモンじゃなかったねえ」と済ます辺りに中国四千年の歴史の懐深さを感じさせます。そんな布袋様が何故弥勒菩薩と同一視されるようになったか。

布袋様は亡くなる前、こんな意味の文を書いていました。「弥勒様はたくさんの分身がいるのだよ。時々人間にもなるけど、誰も気づかないよ」。本人は気づいていたけれど、と言うパターンでしょうか。

ミスラ神

「起源が一緒なのではないか」とされています。契約もしくは友を意味する、インドの神様です。マニ教、ゾロアスター教など、あらゆる宗教と関係しており、太陽神や英雄神として祀られてきました。その辺り、明日の救世主である弥勒菩薩と通ずるものがありますね。

僧形に如来姿も。未来を救う弥勒菩薩の意外な姿とは?

「なるようにしかならない」「ままならない」。よく聞く言葉です。諦めの気持ちとも取れますし、ヤケでも前向きな響きととる人もいるでしょう。

宗教という物が今なお世界中で信仰されているのは、この二つのという考え、意外と言葉と真逆に見えて関係しているかもしれません。

「見えない何かに縋ってでも、安心が欲しい」と言うのも、ある意味では前向きと言えます。そこにあるのが恐怖だとしても、その感情は真っ向から対象を見ている為、と言う考えだってあるのです。

宗教という物が今なお世界中で信仰されているのは、この二つのという考え、意外と言葉と真逆に見えて関係しているかもしれません。

「見えない何かに縋ってでも、安心が欲しい」と言うのも、ある意味では前向きと言えます。そこにあるのが恐怖だとしても、その感情は真っ向から対象を見ている為、と言う考えだってあるのです。

直々のスカウトで指名された後継者

祇園総社でお釈迦様に見出されて直々にスカウトされた弥勒菩薩は、「この世の終わり」とも目される末法思想への恐怖から、人々を救う役目を結果的に果たしました。しかし弥勒菩薩の本当の役目はこれからです。お釈迦さま入滅の後五十六億年七千年後に悟りを得て人々を救うのが、本来お釈迦様に託された使命なのですから。

よく見る像容、半跏思惟像の別名は「詩人」

弥勒菩薩像と言ったら半跏思惟(はんかしゆい)像を思い浮かべる人も多いと思います。

「いや、それどんな座り方よ」かという方の為にご説明すると、片手を頬に軽く添え、片方の足をもう片方の膝に乗せるという座り方。表情は慈悲相と呼ばれるもので、瞑想中であることも表しています。「さーていかにして衆生を救うか」と考えてもいますね。

そんな意味合いが込められている為か、徳に子の表情や様相について知らない人からも人気は高いようです。ついでに言うとこのポージング、ロダンの『考える人』に似ていることから「東洋の詩人」なんてロマンチックな異名もあります。

仏教界はロダンよりも1000年以上前に魅惑のポージングを生み出していたわけですね。この像容は奈良時代辺りまでのもので、平安時代以降は坐像、立像が増えていきます。

「いや、それどんな座り方よ」かという方の為にご説明すると、片手を頬に軽く添え、片方の足をもう片方の膝に乗せるという座り方。表情は慈悲相と呼ばれるもので、瞑想中であることも表しています。「さーていかにして衆生を救うか」と考えてもいますね。

そんな意味合いが込められている為か、徳に子の表情や様相について知らない人からも人気は高いようです。ついでに言うとこのポージング、ロダンの『考える人』に似ていることから「東洋の詩人」なんてロマンチックな異名もあります。

仏教界はロダンよりも1000年以上前に魅惑のポージングを生み出していたわけですね。この像容は奈良時代辺りまでのもので、平安時代以降は坐像、立像が増えていきます。

他の菩薩像との違いは?

半跏思惟以外だと、他の菩薩像と同じくじゃラットアクセサリーを着けており、立ったり座ったりしているので「どれが弥勒様?」とちょっと戸惑うかもしれません。

しかし、ちゃんと見分けポイントを用意するのが、意外に凝る所は凝る仏師、仏教、人の性。それはすなわち、宝塔です。これは元々御釈迦様の遺骨、通称舎利弗を納めた物。「君は凄い。私の後継いで衆生を救いなさい」とお釈迦様から直々に指名された弥勒菩薩がこの宝塔を持つのは象徴的です。

「入滅後の世界は私が救う」という決意すら感じます。片手にニューッと長い花を持ち、その先端に宝塔が乗っているパターンもあり、結構バラエティがあって面白いです。

しかし、ちゃんと見分けポイントを用意するのが、意外に凝る所は凝る仏師、仏教、人の性。それはすなわち、宝塔です。これは元々御釈迦様の遺骨、通称舎利弗を納めた物。「君は凄い。私の後継いで衆生を救いなさい」とお釈迦様から直々に指名された弥勒菩薩がこの宝塔を持つのは象徴的です。

「入滅後の世界は私が救う」という決意すら感じます。片手にニューッと長い花を持ち、その先端に宝塔が乗っているパターンもあり、結構バラエティがあって面白いです。

僧形も取ります

僧形弥勒なんてものもあります。

お釈迦様の後継ぎということは、究極の修行者なわけですし、僧侶たちの精神的なリーダーとして僧形の弥勒菩薩像が作られるのも頷けますね。やはり宝塔を持っているので、弥勒菩薩だと分かります。

もう片方の手に如意という道具を持つこともあるようです。文殊菩薩と一緒に宇宙の偽仏化された毘盧遮那仏のきょうじをつとめることもあります。いつもソロ活動ばっかりじゃないのですよ。

お釈迦様の後継ぎということは、究極の修行者なわけですし、僧侶たちの精神的なリーダーとして僧形の弥勒菩薩像が作られるのも頷けますね。やはり宝塔を持っているので、弥勒菩薩だと分かります。

もう片方の手に如意という道具を持つこともあるようです。文殊菩薩と一緒に宇宙の偽仏化された毘盧遮那仏のきょうじをつとめることもあります。いつもソロ活動ばっかりじゃないのですよ。

説法風景をジオラマにした法隆寺

ソロではないと言えば、法隆寺では弥勒菩薩を中心にしたジオラマのような群像を作り上げています。

弥勒菩薩が兜率天という、自分の土地、浄土で説法をしたり修行をしている光景です。金剛力士像や智慧仏文殊菩薩という有名どころもおり、鍾乳洞のような周囲の作り込みがこの世の物ではない世界を表していて、何とも言えない美を醸し出しています。西院伽藍という所で見られるそうです。南面の「弥勒仏像土」という名前。説法中というより記念写真っぽいのがちょっと残念。

弥勒菩薩が兜率天という、自分の土地、浄土で説法をしたり修行をしている光景です。金剛力士像や智慧仏文殊菩薩という有名どころもおり、鍾乳洞のような周囲の作り込みがこの世の物ではない世界を表していて、何とも言えない美を醸し出しています。西院伽藍という所で見られるそうです。南面の「弥勒仏像土」という名前。説法中というより記念写真っぽいのがちょっと残念。

微笑の宝冠弥勒と泣きの宝髻弥勒

京都は映画撮影で有名な太秦にある広隆寺にも、国宝の弥勒菩薩があります。

典型的な半跏思惟像ですが、頬笑みを浮かべた物と、憂いある表情で指も何高「思案しています」といった様相の物があります。前者は宝冠弥勒、後者は宝髻弥勒と呼ばれており、彫刻における国宝としては第1号なのですね。さすがは未来仏です。ただ、宝冠弥勒は出自が謎のベールに包まれているのです。

『日本書紀』に記されている、「推古天皇の時代に新羅から来た像」ではないか、と言われてはいます。「赤松で作られているけど、当時の日本にそんな物はなかったから韓国製だ」という説はありますが、「表現が新羅っぽくないよ?材料をもらって日本で作ったんじゃない?」何だかミステリアスですが、像容も含めて惹きつけるものがありますね。

典型的な半跏思惟像ですが、頬笑みを浮かべた物と、憂いある表情で指も何高「思案しています」といった様相の物があります。前者は宝冠弥勒、後者は宝髻弥勒と呼ばれており、彫刻における国宝としては第1号なのですね。さすがは未来仏です。ただ、宝冠弥勒は出自が謎のベールに包まれているのです。

『日本書紀』に記されている、「推古天皇の時代に新羅から来た像」ではないか、と言われてはいます。「赤松で作られているけど、当時の日本にそんな物はなかったから韓国製だ」という説はありますが、「表現が新羅っぽくないよ?材料をもらって日本で作ったんじゃない?」何だかミステリアスですが、像容も含めて惹きつけるものがありますね。

当来仏弥勒如来は左手がポイント

時は平安時代頃。仏教における「世の終わり」が訪れたと、人々は恐怖に怯えていました。

仏教には「仏の教え伝える人いなくなったら、人類終わり」という身も蓋もない終末の思想、通称末法思想があり、「計算するとちょうど今くらいじゃないか」と皆真っ青になりました。

しかし完全に追い詰められることがなかったのは、「弥勒様が助けてくれる」との考えがあったため。ポジティブなのかネガティブなのか分かりませんが、「もう末法なのに弥勒様まだ修行中なの!?もう菩薩像作るの止めにして、如来バージョン作んない?」と弥勒如来が完成。

如来の特徴である白毫(額の巻き毛)、螺髪(二段重ねの巻き毛)も凛々しいですが、「他の如来とどこで見分けるか」との疑問もありますね。それは左手にあります。

薬師如来は薬壺(やっこ)持ち、阿弥陀如来はOKマークを作っていて、陀日如来は派手派手、という覚え方もありますが、「お釈迦様とどこで見分けるの」という時に、左手が役立つわけです。

弥勒如来は左手を地面に向ける降魔印という印が特徴。お釈迦様は左掌を上に向けています。この降魔印はその名の通り、魔を退ける為の物。

お釈迦様も悟りを開く前に悪魔に邪魔された時期があるので、それを踏襲していると言えます。宗教は違いますが、キリスト様も悪魔に邪魔されました。案外悪魔は試験官のようなものなのじゃないかとさえ思えて来ます。

ただ、常にこのポーズというわけではありません。

仏教には「仏の教え伝える人いなくなったら、人類終わり」という身も蓋もない終末の思想、通称末法思想があり、「計算するとちょうど今くらいじゃないか」と皆真っ青になりました。

しかし完全に追い詰められることがなかったのは、「弥勒様が助けてくれる」との考えがあったため。ポジティブなのかネガティブなのか分かりませんが、「もう末法なのに弥勒様まだ修行中なの!?もう菩薩像作るの止めにして、如来バージョン作んない?」と弥勒如来が完成。

如来の特徴である白毫(額の巻き毛)、螺髪(二段重ねの巻き毛)も凛々しいですが、「他の如来とどこで見分けるか」との疑問もありますね。それは左手にあります。

薬師如来は薬壺(やっこ)持ち、阿弥陀如来はOKマークを作っていて、陀日如来は派手派手、という覚え方もありますが、「お釈迦様とどこで見分けるの」という時に、左手が役立つわけです。

弥勒如来は左手を地面に向ける降魔印という印が特徴。お釈迦様は左掌を上に向けています。この降魔印はその名の通り、魔を退ける為の物。

お釈迦様も悟りを開く前に悪魔に邪魔された時期があるので、それを踏襲していると言えます。宗教は違いますが、キリスト様も悪魔に邪魔されました。案外悪魔は試験官のようなものなのじゃないかとさえ思えて来ます。

ただ、常にこのポーズというわけではありません。

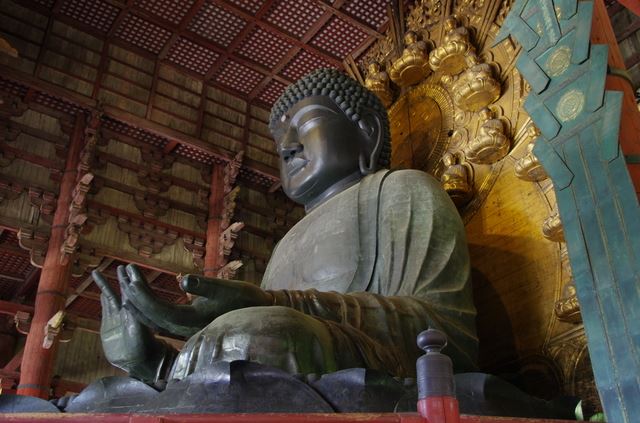

奈良大仏にソックリ!東大寺の弥勒如来

弥勒如来の中に、「試みの大仏」と呼ばれるものがあります。左手が降魔印なのです。

奈良の大仏様のプロトタイプのようなものだと言われていますが、実際にはこの弥勒如来像の方が後で出来たのですね。「パチモンか!」なんていっちゃいけません。名画や彫刻の技巧を真似ることはよくあることですし、そもそも真似たかどうかも不明です。優れた物は似る、という好例かもしれませんね。

ある意味では象徴的と言えます。宇宙の真理を体現した毘盧遮那仏と、後の救世主たる弥勒如来の像容が何だか似ている、というのも。ちなみにこの弥勒如来、長らく重要文化財でしたが、国宝に指定されました。

奈良の大仏様のプロトタイプのようなものだと言われていますが、実際にはこの弥勒如来像の方が後で出来たのですね。「パチモンか!」なんていっちゃいけません。名画や彫刻の技巧を真似ることはよくあることですし、そもそも真似たかどうかも不明です。優れた物は似る、という好例かもしれませんね。

ある意味では象徴的と言えます。宇宙の真理を体現した毘盧遮那仏と、後の救世主たる弥勒如来の像容が何だか似ている、というのも。ちなみにこの弥勒如来、長らく重要文化財でしたが、国宝に指定されました。

弥勒菩薩は二百を超える衆生を救う運命にあるとされますが、如来像を作られることで間接的にとは言え、一応は平安人を救いました。七福神の一員、布袋様が実は弥勒菩薩の化身という説もあります。ちょくちょくこの世に来て、なるようにしかならない、ままならないこの世を見て救済のヒントにしていたのかもしれません。

意外と面白い、弥勒菩薩信仰の変遷

意外と面白い、弥勒菩薩信仰の変遷

「過去があるなら未来もあるのでは?」という発想から誕生

仏教には「過去仏」という物が存在します。

お釈迦様について論じるうちに仏教も進化し、「お釈迦様だけが仏」とする上部座仏教から派生するように、大乗仏教が誕生。日本でも主流のこちらでは「仏(如来)はたくさんいる」とされています。

加速する信仰の中、「お釈迦様の前にも仏(如来)がいたのではないか」との考えが生まれました。更には、「過去にいたなら未来も出るでしょ」という単純というか安直というか、ある意味まっすぐな理由で設定されたのが弥勒なのです。

お釈迦様について論じるうちに仏教も進化し、「お釈迦様だけが仏」とする上部座仏教から派生するように、大乗仏教が誕生。日本でも主流のこちらでは「仏(如来)はたくさんいる」とされています。

加速する信仰の中、「お釈迦様の前にも仏(如来)がいたのではないか」との考えが生まれました。更には、「過去にいたなら未来も出るでしょ」という単純というか安直というか、ある意味まっすぐな理由で設定されたのが弥勒なのです。

「救われたい」が出発点・下生経

そもそもの始まりは、「末法思想」にありました。

末法思想、もしくは末法の世とは、仏教版の人類滅亡です。その内容は、「仏の教えを告げる者がいなくなって、人類が終わる」となっています。末法の世が訪れるのは、お釈迦様の入滅から56億年後のこと。衆生を全て救うとされており、合計282億人を救う予定。現在いるのは兜率天という所です。そこで修行をしつつ、説法をして来たるべきに備えています。

弥勒の到来は下生(げしょう)といい、その時に立ち会って救われようというのが最初の信仰でした。尻に火がついてから助けを乞うパターンです。

末法思想、もしくは末法の世とは、仏教版の人類滅亡です。その内容は、「仏の教えを告げる者がいなくなって、人類が終わる」となっています。末法の世が訪れるのは、お釈迦様の入滅から56億年後のこと。衆生を全て救うとされており、合計282億人を救う予定。現在いるのは兜率天という所です。そこで修行をしつつ、説法をして来たるべきに備えています。

弥勒の到来は下生(げしょう)といい、その時に立ち会って救われようというのが最初の信仰でした。尻に火がついてから助けを乞うパターンです。

一緒に兜率天へ行く上生経

「それじゃ遅くない?いっそ死んだらすぐに兜率天に行って、弥勒様と一緒に過ごしてお話を聞きたい。その為に徳を積んでおこう」との考えも生まれました。これを上生信仰と言います。ある種、受験勉強や就活を早めに行う学生に似ていると言えます。

お経を埋めて、功徳を積もう

これはかの藤原道長行も行ったとされる「埋経」。

「仏法が滅んだら困るから、お経を作って埋めておこう」との考えの流行です。「すべての衆生が救われる」と言っているにも拘らず、中世に至るまで流行しました。主に埋められたのは『法華経』『阿弥陀経』『般若心経』。

「この功徳で助けてもらえる!」という気持ちが少なからずあったようで、「『法華経』を持って念じれば、弥勒様の所に行ける」とまで信じられていました。念には念をの精神が垣間見えます。

「仏法が滅んだら困るから、お経を作って埋めておこう」との考えの流行です。「すべての衆生が救われる」と言っているにも拘らず、中世に至るまで流行しました。主に埋められたのは『法華経』『阿弥陀経』『般若心経』。

「この功徳で助けてもらえる!」という気持ちが少なからずあったようで、「『法華経』を持って念じれば、弥勒様の所に行ける」とまで信じられていました。念には念をの精神が垣間見えます。

阿弥陀如来とある意味一緒?弥勒来迎図

日本では平安時代に弥勒信仰が盛んになりました。

そう、例による末法思想です。当時、庶民にとって仏教は難解至極な上、そうそう触れる機会のない物。お経は読めませんし、像も作れません。功徳が積めないと救われないという思いの中、「南無阿弥陀仏」と唱えるだけで極楽往生可能な浄土宗が流行りました。「何も苦しまなくていい所だって!」と人々は浄土信仰、阿弥陀信仰に飛びつきます。

人間の思考力は侮れない物で、「弥勒様の兜率天も、阿弥陀様の極楽浄土も同じだろう」とある種ごっちゃにして「弥勒様もお迎えに来て下さるかなあ。いや、きっと来て下さるよ」と、「弥勒来迎図」が誕生します。ポジティブなのかネガティブなのか分からなくなりそうですが、それだけ必死だったのです。

そう、例による末法思想です。当時、庶民にとって仏教は難解至極な上、そうそう触れる機会のない物。お経は読めませんし、像も作れません。功徳が積めないと救われないという思いの中、「南無阿弥陀仏」と唱えるだけで極楽往生可能な浄土宗が流行りました。「何も苦しまなくていい所だって!」と人々は浄土信仰、阿弥陀信仰に飛びつきます。

人間の思考力は侮れない物で、「弥勒様の兜率天も、阿弥陀様の極楽浄土も同じだろう」とある種ごっちゃにして「弥勒様もお迎えに来て下さるかなあ。いや、きっと来て下さるよ」と、「弥勒来迎図」が誕生します。ポジティブなのかネガティブなのか分からなくなりそうですが、それだけ必死だったのです。

はっと目が覚め戒律復活、鎌倉時代に浄土宗と対立

鎌倉時代になると、「浄土宗って『南無阿弥陀仏』と唱えるだけで極楽往生できるよね?いくら何でも頼りすぎでしょう。守られるからには、それなりの徳がないといけないのでは?」との気運が起こり、戒律重視の釈迦信仰が復興し始めました。「弥勒様も来迎して下さるよ」信仰はどうしたと言いたいところですが、どうも南都(奈良県)で「今の仏教って堕落してない!?もっと頑張ろうよ皆!守られるだけじゃアカン!」との気質が起きたようなのです。言わば「はっと目が覚めた」状態。ある意味では熱血です。

これは浄土宗を「死んだら極楽に行ける、アハハウフフ」という一種現実逃避的な物ととらえて生まれたもののようです。より現世的に、現実的に、着実な方を選ぼうというわけですね。戒律重視のこの信仰の中、僧形の弥勒菩薩も作られました。一見お地蔵さんに見えますが、お釈迦様の遺骨、仏舎利の入った宝塔が目印になっているのですぐ分かります。

これは浄土宗を「死んだら極楽に行ける、アハハウフフ」という一種現実逃避的な物ととらえて生まれたもののようです。より現世的に、現実的に、着実な方を選ぼうというわけですね。戒律重視のこの信仰の中、僧形の弥勒菩薩も作られました。一見お地蔵さんに見えますが、お釈迦様の遺骨、仏舎利の入った宝塔が目印になっているのですぐ分かります。

何故56億年後?下生の時期に関する考察

ところで、何故に56億年先なのでしょうか?これには弥勒菩薩の寿命が関わっていました。

その寿命、4万年。ただこれは兜率天時間。人間時間に直すと56億年先、となるわけです。ちなみにこの寿命も最初は4000年で、5億年後だったのですが、後に0が一つ増えてしまいます。「一行に救われる気配がない」という諦観もあったのかもしれません。ただ一方で、「単に『滅茶苦茶長い時間』てことでしょ。

そんな先までかからないよ。せいぜい数千年じゃないか」とする経典もあるようです。速く救われるか、それともこの世が続くのを望むか。さて、どちらを選びますか?

その寿命、4万年。ただこれは兜率天時間。人間時間に直すと56億年先、となるわけです。ちなみにこの寿命も最初は4000年で、5億年後だったのですが、後に0が一つ増えてしまいます。「一行に救われる気配がない」という諦観もあったのかもしれません。ただ一方で、「単に『滅茶苦茶長い時間』てことでしょ。

そんな先までかからないよ。せいぜい数千年じゃないか」とする経典もあるようです。速く救われるか、それともこの世が続くのを望むか。さて、どちらを選びますか?

像容の変遷

像容も変化していきます。半跏思惟像と呼ばれる、有名なあのポーズは衆生を救う方法について深く瞑想する物。

朝鮮や中国から伝わって来たもので、日本では初期に作られた像のみがこのポーズを取ります。それ以降は宝塔を付けた花を持つなど、お釈迦様の後継者であることをさりげなく知らせる像が多く作られました。もう一つの見分けの印とは、服装です。「如来になることが決まっているから」と、如来の服装である法衣を着せられている像もあります。救済を託す真剣味を感じますね。

朝鮮や中国から伝わって来たもので、日本では初期に作られた像のみがこのポーズを取ります。それ以降は宝塔を付けた花を持つなど、お釈迦様の後継者であることをさりげなく知らせる像が多く作られました。もう一つの見分けの印とは、服装です。「如来になることが決まっているから」と、如来の服装である法衣を着せられている像もあります。救済を託す真剣味を感じますね。

あの運慶も作った、弥勒如来

現存する中で最古の弥勒如来像は當麻寺金堂の本尊です。

あの運慶により修繕された像もあります。興福寺が源平合戦の影響で焼かれた時、運慶らの一門が修繕に当たったとのこと。この頃、運慶やその一門は無名で、興福寺の修繕は彼らの名を上げるに十分な仕事となりました。天才仏師を引き上げさせるとは、さすが未来の救世主。

弥勒如来はお釈迦様と同じ降魔印という、魔物を退ける印を結んでいます。お釈迦様は掌を上に向けていますが、弥勒如来の場合は下に向けているのが特徴です。

あの運慶により修繕された像もあります。興福寺が源平合戦の影響で焼かれた時、運慶らの一門が修繕に当たったとのこと。この頃、運慶やその一門は無名で、興福寺の修繕は彼らの名を上げるに十分な仕事となりました。天才仏師を引き上げさせるとは、さすが未来の救世主。

弥勒如来はお釈迦様と同じ降魔印という、魔物を退ける印を結んでいます。お釈迦様は掌を上に向けていますが、弥勒如来の場合は下に向けているのが特徴です。

何故にお釈迦様の後継者?弥勒菩薩いろいろ基礎知識

どんな道を歩んでも、ある程度熟練の技を見に付けると、後継者というものを考えたりするのではないでしょうか。

悟りを得たお釈迦様とて、それは同じだったかもしれません。現実では摩訶迦葉という人物を後継者として指名しましたが、更に上を行く仏門の後継者がいました。弥勒菩薩です。

悟りを得たお釈迦様とて、それは同じだったかもしれません。現実では摩訶迦葉という人物を後継者として指名しましたが、更に上を行く仏門の後継者がいました。弥勒菩薩です。

摩訶迦葉との違い

後継者を決めたのに、何故改めて弥勒菩薩を指名したのか?そこには壮大なる予言が関係していました。「弥勒よ。お前は私が死んで56億年後、私が救いきれなかった衆生を全て救うのだ」。

実在の是非もありますが、摩訶迦葉は経典を作るなどして仏教を広めた後継者であり、弥勒菩薩はそんな仏典や教えがなくなる頃に降りて来て衆生を救うのが役目なのです。

現代風に言えば、広報兼二代目社長と、未来の社長と言ったところでしょうか。弥勒が現世に降りてくることを「下生(げしょう)」といいます。

実在の是非もありますが、摩訶迦葉は経典を作るなどして仏教を広めた後継者であり、弥勒菩薩はそんな仏典や教えがなくなる頃に降りて来て衆生を救うのが役目なのです。

現代風に言えば、広報兼二代目社長と、未来の社長と言ったところでしょうか。弥勒が現世に降りてくることを「下生(げしょう)」といいます。

お釈迦様に見いだされる

それはお釈迦様がまだご健在だった頃。祇園精舎と呼ばれるインドの寺院で説法をなさっていました。

その経典を聞いていた、弟子のマイトレーヤ(弥勒のサンスクリット名です)はその内容を完璧に理解。これにはさしものお釈迦様も驚きました。「コイツできる!」として、マイトレーヤを未来仏、救世主として直々に指名したのです。

その経典を聞いていた、弟子のマイトレーヤ(弥勒のサンスクリット名です)はその内容を完璧に理解。これにはさしものお釈迦様も驚きました。「コイツできる!」として、マイトレーヤを未来仏、救世主として直々に指名したのです。

名前の意味と祇園精舎

サンスクリット名のマイトレーヤには、友情、もしくは慈悲という意味があります。「慈悲より生まれた存在」との意味もありますが、お釈迦様によって指名を受けた祇園精舎と相通ずるところがあるようです。

祇園精舎は元々、スダッタという金持ちの人物が貧者などに食事を施していた場所。「アンタええ人やあ」と感謝されていたスダッタさんは、ある時お釈迦様から説法を受けました。そして、感銘を受け寺院を建てたということです。

直接の関係はないにせよ、「慈悲」の名を持つ者が弱者の保護施設のような場所でお釈迦様により後継者に任命されると思うと、感慨深い物がありませんか?

祇園精舎は元々、スダッタという金持ちの人物が貧者などに食事を施していた場所。「アンタええ人やあ」と感謝されていたスダッタさんは、ある時お釈迦様から説法を受けました。そして、感銘を受け寺院を建てたということです。

直接の関係はないにせよ、「慈悲」の名を持つ者が弱者の保護施設のような場所でお釈迦様により後継者に任命されると思うと、感慨深い物がありませんか?

まるで大学講師?入如来養成所兜率天で説法の日々

お釈迦様から指名を受けた弥勒は、まず兜率天へ向かいました。ここは菩薩が如来となる者の養成所です。

如来、つまり悟った者になるには現役の如来から「お前は見込みがある」とのお墨付きをもらい、菩薩となることが第一歩。そこから兜率天と呼ばれる浄土で修行をするのです。

ただ修行をするだけでなく、弥勒菩薩は他の菩薩に対し説法まで行います。何だか大学院に通う講師のようです。

如来、つまり悟った者になるには現役の如来から「お前は見込みがある」とのお墨付きをもらい、菩薩となることが第一歩。そこから兜率天と呼ばれる浄土で修行をするのです。

ただ修行をするだけでなく、弥勒菩薩は他の菩薩に対し説法まで行います。何だか大学院に通う講師のようです。

前世について

「当来仏だよ」「未来の救世主だよ、凄いねえ」と、未来にばかり目が行きがちですが、実は前世も中々です。

弥勒菩薩の前世は、求命(ぐみょう)。一説には出家する前の俗名とも言われますが、この求命さん、修行者としてはあまり感心しない方だったようです。

それは、まだお釈迦様の時代になる前のこと。求道者でありながら、それらしい修行という物を行っていませんでした。戒律を守らず遊び呆け、名誉欲に駆られてお経もロクに読まない体たらく。そんな人が次期救世主として生まれ変わるとは、一体どういうことなのでしょうか?実は求命さん、ある日突然「私が間違っていました!」とばかりに心を入れ替えて一生懸命に修行。善行を積んで、その功徳を持って色々な仏に出会い、更に道を究めたとされます。

その後悟りを得たようですが、まだまだ足りなかったのか弥勒菩薩として転生。兜率天で修行して改めて新たな救世主となる修行をしているというわけですね。

ちなみに、弥勒菩薩は自分の前世を智慧仏、文殊菩薩から聞いたそうです。お釈迦様の白毫(額のほくろのような巻き毛)がビカーッと光った時に「あー、前もこんなことあったな」と文殊菩薩が言いだしたのが、前世語りの始まり。

仏教に伝わる因果応報、何事にも始まりはあるものです。

弥勒菩薩の前世は、求命(ぐみょう)。一説には出家する前の俗名とも言われますが、この求命さん、修行者としてはあまり感心しない方だったようです。

それは、まだお釈迦様の時代になる前のこと。求道者でありながら、それらしい修行という物を行っていませんでした。戒律を守らず遊び呆け、名誉欲に駆られてお経もロクに読まない体たらく。そんな人が次期救世主として生まれ変わるとは、一体どういうことなのでしょうか?実は求命さん、ある日突然「私が間違っていました!」とばかりに心を入れ替えて一生懸命に修行。善行を積んで、その功徳を持って色々な仏に出会い、更に道を究めたとされます。

その後悟りを得たようですが、まだまだ足りなかったのか弥勒菩薩として転生。兜率天で修行して改めて新たな救世主となる修行をしているというわけですね。

ちなみに、弥勒菩薩は自分の前世を智慧仏、文殊菩薩から聞いたそうです。お釈迦様の白毫(額のほくろのような巻き毛)がビカーッと光った時に「あー、前もこんなことあったな」と文殊菩薩が言いだしたのが、前世語りの始まり。

仏教に伝わる因果応報、何事にも始まりはあるものです。

半跏思惟像

弥勒菩薩と言ったらこのポーズ、という程に有名ですね。

片足を膝に乗せ、片方の手を頬に当てる、あのポーズです。仏教が伝わって来た時も、半跏思惟ポーズでした。「何でこんな座り方なの」何故でしょう。実はこの座り方は弥勒菩薩だけのものではなく、四天王寺(大阪府)の救世観音像もしているのです。こちらは、いつでも立ち上がり、衆生を救いに行けるようスタンバイ中との話。

「どうやって衆生を救おうか」と考えている弥勒菩薩ですが、同じくスタンバイしていると考えられるでしょう。ただこの半跏思惟像、中国などから持ち込まれた物や、日本でも初期にしか作られておらず、他は立像や座像が多いです。

片足を膝に乗せ、片方の手を頬に当てる、あのポーズです。仏教が伝わって来た時も、半跏思惟ポーズでした。「何でこんな座り方なの」何故でしょう。実はこの座り方は弥勒菩薩だけのものではなく、四天王寺(大阪府)の救世観音像もしているのです。こちらは、いつでも立ち上がり、衆生を救いに行けるようスタンバイ中との話。

「どうやって衆生を救おうか」と考えている弥勒菩薩ですが、同じくスタンバイしていると考えられるでしょう。ただこの半跏思惟像、中国などから持ち込まれた物や、日本でも初期にしか作られておらず、他は立像や座像が多いです。

未来仏の証・菩薩編

「じゃ、他の菩薩とどこで見分ける?」と言われたら、色々と見分けポイントはあります。

【宝塔】

これはお釈迦様の遺骨、仏舎利在中の壺です。インドでは石塔という名前で大きな物が建てられましたが、菩薩形でこの宝塔を片手に持っていれば弥勒仏と見ていいでしょう。場合によっては、手にした蓮華の花から顔をのぞかせている場合もあります。結構凝った演出の像もあるのです。

【頭も割とポイント】

阿弥陀如来の脇侍、勢至菩薩は頭に水瓶を付け、観音菩薩は小さな仏像、化仏をつけています。これらの者が見受けられなければまず弥勒菩薩です。

【動物には乗りません】

文殊菩薩は獅子に、普賢菩薩は象に乗っています。何に載っているかも菩薩を見分けるポイントなので、覚えていて損はないかと。

【宝塔】

これはお釈迦様の遺骨、仏舎利在中の壺です。インドでは石塔という名前で大きな物が建てられましたが、菩薩形でこの宝塔を片手に持っていれば弥勒仏と見ていいでしょう。場合によっては、手にした蓮華の花から顔をのぞかせている場合もあります。結構凝った演出の像もあるのです。

【頭も割とポイント】

阿弥陀如来の脇侍、勢至菩薩は頭に水瓶を付け、観音菩薩は小さな仏像、化仏をつけています。これらの者が見受けられなければまず弥勒菩薩です。

【動物には乗りません】

文殊菩薩は獅子に、普賢菩薩は象に乗っています。何に載っているかも菩薩を見分けるポイントなので、覚えていて損はないかと。

未来仏の証・如来編

平安時代頃になると飢饉やら天変地異が続いて、仏教に説かれるこの世の週末、「末法の世」が訪れたと人々は絶望しました。弥勒菩薩と末法思想は切っても切れません。他の菩薩と違い、「如来になった姿」が作られたのが弥勒様です。「そんな先まで待てません」作られたわけですが、何がどう他の如来と違うのかと言えば、以下の点です。

阿弥陀如来→指で輪っかを作っています。

薬師如来→唯一物を持つ如来です。

毘盧遮那如来→光背の部分に仏を配します。宇宙そのもののこの仏様、あの奈良の大仏様です。

その他、降魔印という印(仏の手の組み方)。お釈迦様も同じく、悟りを得る前悪魔を追い払ったとされる印です。お釈迦様の掌は上をむいていますが、弥勒如来の場合は下に向けています。お釈迦様との違いは、手の向きくらいです。ただ、常にこの印をとっているわけではありませんのでご注意を。

阿弥陀如来→指で輪っかを作っています。

薬師如来→唯一物を持つ如来です。

毘盧遮那如来→光背の部分に仏を配します。宇宙そのもののこの仏様、あの奈良の大仏様です。

その他、降魔印という印(仏の手の組み方)。お釈迦様も同じく、悟りを得る前悪魔を追い払ったとされる印です。お釈迦様の掌は上をむいていますが、弥勒如来の場合は下に向けています。お釈迦様との違いは、手の向きくらいです。ただ、常にこの印をとっているわけではありませんのでご注意を。

スリーショットで表す、現在・過去・未来、三世仏

奈良県には、泉涌寺など、阿弥陀如来者お釈迦様共々如来状態で、スリーショットで祀られることもあります。

この形式を三世物と呼び、諸説ありますが阿弥陀如来が過去(自分の浄土を持っている為)、お釈迦様が現在(現在の仏教を作った為)、弥勒如来が未来(まだ菩薩なので)を表すそうです。

この形式を三世物と呼び、諸説ありますが阿弥陀如来が過去(自分の浄土を持っている為)、お釈迦様が現在(現在の仏教を作った為)、弥勒如来が未来(まだ菩薩なので)を表すそうです。

ミロクの名を継ぐ実在の僧侶

弥勒菩薩は、お釈迦様の弟子として実在していたとの説があります。そちらの弥勒ことマイトレーヤは若くして亡くなってしまいますが、後にミロクの名を受け継ぐ僧侶が現れました。

この人は弥勒菩薩同様、マイトレーヤの名を持ちますが、お釈迦様の時代とは隔たりがあるので別人です。

共に生没年は不明ですが、お釈迦様が紀元前の人物であるのに対し、こちらの弥勒は無著(サンスクリット名、アサンガ)と同年代頃の人物とされます。

弥勒は大乗仏教時代の人でもあります。と言って、この弥勒が「単なる同じ名前の人」というわけではありません。

現に昭和初期頃までは弥勒菩薩と同一視されていました。仏教の思想において功績も遺しています。その功績とは、瑜伽行唯識学派(ゆがぎょう ゆいしき がくは)の開祖となったこと。名前だけだと何のこっちゃです。

瑜伽行唯識学派というのは、元々あった唯識という考えに瑜伽、つまりヨーガを足したものになります。唯識とは五つの感覚、意識と二種類の無意識が世界を作っているとの考えです。

世界に起きる現象は心が生み出したもので、実体なんてものはない仮のもの。それが唯識です。

この思想は無著と弟の世親が完成させました。しかし、元をたどると開祖は弥勒なのです。僧侶としての弥勒の名は『弥勒五法』の著者として伝えられます。

この人は弥勒菩薩同様、マイトレーヤの名を持ちますが、お釈迦様の時代とは隔たりがあるので別人です。

共に生没年は不明ですが、お釈迦様が紀元前の人物であるのに対し、こちらの弥勒は無著(サンスクリット名、アサンガ)と同年代頃の人物とされます。

弥勒は大乗仏教時代の人でもあります。と言って、この弥勒が「単なる同じ名前の人」というわけではありません。

現に昭和初期頃までは弥勒菩薩と同一視されていました。仏教の思想において功績も遺しています。その功績とは、瑜伽行唯識学派(ゆがぎょう ゆいしき がくは)の開祖となったこと。名前だけだと何のこっちゃです。

瑜伽行唯識学派というのは、元々あった唯識という考えに瑜伽、つまりヨーガを足したものになります。唯識とは五つの感覚、意識と二種類の無意識が世界を作っているとの考えです。

世界に起きる現象は心が生み出したもので、実体なんてものはない仮のもの。それが唯識です。

この思想は無著と弟の世親が完成させました。しかし、元をたどると開祖は弥勒なのです。僧侶としての弥勒の名は『弥勒五法』の著者として伝えられます。

悟りまであと一歩。弥勒菩薩の段位

武芸には段位が存在します。剣道三段などと言われるあの「段」は、仏の世界にもありました。仏僧の目的は「悟ること」。煩悩も迷いも捨て去り、悟りを得ると、宇宙の真理が分かります。それが仏教における究極の幸福なのです。

凡夫(一般人)には及びもつかない境地と言えるでしょうが、真理が分かれば何者にも煩わされません。その悟りにも段階があるのです。その段階の数、何と52。この段位の名前は五十二位です。

五十二位は菩薩の修行の段階であり、完全に悟った状況とは言えません。ちなみに、ここでいう菩薩とは、地蔵菩薩などの信仰の対象ではなく修行僧全般を示します。

弥勒菩薩の段位は51段。ほとんど仏に近い状態なので等覚(とうかく)とも呼ばれます。

つまり、あと一歩で完全な悟りの境地にいるのです。「何だ、50億年もかからないじゃないか」と思ったら大きな間違い。

そもそもこの悟りの段階とは、単なるステップアップではありません。一段一段の差がそれはもう激しいのです。「一段違うだけで意識が変わる」そんなレベルではなく、種すら違うと言われます。

つまり、何も考えず本能だけで生きる昆虫と、色々と悩み考える人間。たった一段でそれだけの差が生じるのです。ちなみに、世に様々な高僧が誕生しましたが、そんな高僧たちでも仏の段階までは程遠い位置にいました。

禅宗を開いた達磨大師は30段、お釈迦様に次いで高度な悟りを得たとされる龍樹菩薩で41段です。達磨大師や「お釈迦様の次にすごい」とされる人々でもこのレベル。仏の道がいかに厳しいかお分かりいただけたでしょうか。

お釈迦様と同じ生まれ方をし、すべての衆生を救済するあらゆる物は変化する、というのが仏教の考えの一つです。

仏教自体の思想も、根本は同じですが細かい所がちょこちょこと変わって今に至ります。その一つが菩薩信仰です。

原始仏教では菩薩はいませんでした。まさに菩薩の「ぼ」の次もない状態です。それはひとえにお釈迦様という救世主が現世にいた為ですが、そのお釈迦様が亡くなると、信者はあることに気づきました。「今って仏様がいないよね?誰が救ってくれるの!?」と軽くパニックです。

しかし、人間にはアイディアを生み出す能力があります。恐怖心を抑える方法もすぐに思いつきました。「世界はたくさんある。色んな世界に主に当たる仏(如来)様がいるに違いない」という他方多仏の思想を誕生させました。

これが出家僧以外も救われるべきだとの大乗仏教の時代になると、菩薩の誕生に至ります。サンスクリット語のボダイサッタ、つまり「悟るために修行する者」です。ボダイが悟り、サッタが「人」に当たります。今現在日本で信仰される大乗仏教では多くの菩薩が存在しますが、元々菩薩とは「誰でも修行をすればお釈迦様みたいに悟って、仏様になれますよ」という意味なのです。

やがて観音菩薩が生まれると、「何か神通力を持っていて、助けてくれるらしい」と崇められるようになりました。後に仏の教えが忘れ去られることに現れる弥勒菩薩ですが、お釈迦様の後継ぎということもあって、色々と他の菩薩と、仏像容が違います。

半跏思惟増は勿論のこと、着飾った菩薩姿でもお釈迦様の遺骨を入れたストゥーパを手にすることさえあるのです。

遂には「時が来たら、母親の脇の下から人として生まれる」といった予言までされるようになりました。この生まれ方は、お釈迦様の誕生を踏襲したものです。

凡夫(一般人)には及びもつかない境地と言えるでしょうが、真理が分かれば何者にも煩わされません。その悟りにも段階があるのです。その段階の数、何と52。この段位の名前は五十二位です。

五十二位は菩薩の修行の段階であり、完全に悟った状況とは言えません。ちなみに、ここでいう菩薩とは、地蔵菩薩などの信仰の対象ではなく修行僧全般を示します。

弥勒菩薩の段位は51段。ほとんど仏に近い状態なので等覚(とうかく)とも呼ばれます。

つまり、あと一歩で完全な悟りの境地にいるのです。「何だ、50億年もかからないじゃないか」と思ったら大きな間違い。

そもそもこの悟りの段階とは、単なるステップアップではありません。一段一段の差がそれはもう激しいのです。「一段違うだけで意識が変わる」そんなレベルではなく、種すら違うと言われます。

つまり、何も考えず本能だけで生きる昆虫と、色々と悩み考える人間。たった一段でそれだけの差が生じるのです。ちなみに、世に様々な高僧が誕生しましたが、そんな高僧たちでも仏の段階までは程遠い位置にいました。

禅宗を開いた達磨大師は30段、お釈迦様に次いで高度な悟りを得たとされる龍樹菩薩で41段です。達磨大師や「お釈迦様の次にすごい」とされる人々でもこのレベル。仏の道がいかに厳しいかお分かりいただけたでしょうか。

お釈迦様と同じ生まれ方をし、すべての衆生を救済するあらゆる物は変化する、というのが仏教の考えの一つです。

仏教自体の思想も、根本は同じですが細かい所がちょこちょこと変わって今に至ります。その一つが菩薩信仰です。

原始仏教では菩薩はいませんでした。まさに菩薩の「ぼ」の次もない状態です。それはひとえにお釈迦様という救世主が現世にいた為ですが、そのお釈迦様が亡くなると、信者はあることに気づきました。「今って仏様がいないよね?誰が救ってくれるの!?」と軽くパニックです。

しかし、人間にはアイディアを生み出す能力があります。恐怖心を抑える方法もすぐに思いつきました。「世界はたくさんある。色んな世界に主に当たる仏(如来)様がいるに違いない」という他方多仏の思想を誕生させました。

これが出家僧以外も救われるべきだとの大乗仏教の時代になると、菩薩の誕生に至ります。サンスクリット語のボダイサッタ、つまり「悟るために修行する者」です。ボダイが悟り、サッタが「人」に当たります。今現在日本で信仰される大乗仏教では多くの菩薩が存在しますが、元々菩薩とは「誰でも修行をすればお釈迦様みたいに悟って、仏様になれますよ」という意味なのです。

やがて観音菩薩が生まれると、「何か神通力を持っていて、助けてくれるらしい」と崇められるようになりました。後に仏の教えが忘れ去られることに現れる弥勒菩薩ですが、お釈迦様の後継ぎということもあって、色々と他の菩薩と、仏像容が違います。

半跏思惟増は勿論のこと、着飾った菩薩姿でもお釈迦様の遺骨を入れたストゥーパを手にすることさえあるのです。

遂には「時が来たら、母親の脇の下から人として生まれる」といった予言までされるようになりました。この生まれ方は、お釈迦様の誕生を踏襲したものです。

お釈迦様と同じ生まれ方をし、すべての衆生を救済する

あらゆる物は変化する、というのが仏教の考えの一つです。仏教自体の思想も、根本は同じですが細かい所がちょこちょこと変わって今に至ります。その一つが菩薩信仰です。

原始仏教では菩薩はいませんでした。まさに菩薩の「ぼ」の次もない状態です。それはひとえにお釈迦様という救世主が現世にいた為ですが、そのお釈迦様が亡くなると、信者はあることに気づきました。「今って仏様がいないよね?誰が救ってくれるの!?」と軽くパニックです。

しかし、人間にはアイディアを生み出す能力があります。恐怖心を抑える方法もすぐに思いつきました。「世界はたくさんある。色んな世界に主に当たる仏(如来)様がいるに違いない」という他方多仏の思想を誕生させました。

これが出家僧以外も救われるべきだとの大乗仏教の時代になると、菩薩の誕生に至ります。サンスクリット語のボダイサッタ、つまり「悟るために修行する者」です。ボダイが悟り、サッタが「人」に当たります。今現在日本で信仰される大乗仏教では多くの菩薩が存在しますが、元々菩薩とは「誰でも修行をすればお釈迦様みたいに悟って、仏様になれますよ」という意味なのです。

やがて観音菩薩が生まれると、「何か神通力を持っていて、助けてくれるらしい」と崇められるようになりました。後に仏の教えが忘れ去られることに現れる弥勒菩薩ですが、お釈迦様の後継ぎということもあって、色々と他の菩薩と、仏像容が違います。半跏思惟増は勿論のこと、着飾った菩薩姿でもお釈迦様の遺骨を入れたストゥーパを手にすることさえあるのです。

遂には「時が来たら、母親の脇の下から人として生まれる」といった予言までされるようになりました。この生まれ方は、お釈迦様の誕生を踏襲したものです。

原始仏教では菩薩はいませんでした。まさに菩薩の「ぼ」の次もない状態です。それはひとえにお釈迦様という救世主が現世にいた為ですが、そのお釈迦様が亡くなると、信者はあることに気づきました。「今って仏様がいないよね?誰が救ってくれるの!?」と軽くパニックです。

しかし、人間にはアイディアを生み出す能力があります。恐怖心を抑える方法もすぐに思いつきました。「世界はたくさんある。色んな世界に主に当たる仏(如来)様がいるに違いない」という他方多仏の思想を誕生させました。

これが出家僧以外も救われるべきだとの大乗仏教の時代になると、菩薩の誕生に至ります。サンスクリット語のボダイサッタ、つまり「悟るために修行する者」です。ボダイが悟り、サッタが「人」に当たります。今現在日本で信仰される大乗仏教では多くの菩薩が存在しますが、元々菩薩とは「誰でも修行をすればお釈迦様みたいに悟って、仏様になれますよ」という意味なのです。

やがて観音菩薩が生まれると、「何か神通力を持っていて、助けてくれるらしい」と崇められるようになりました。後に仏の教えが忘れ去られることに現れる弥勒菩薩ですが、お釈迦様の後継ぎということもあって、色々と他の菩薩と、仏像容が違います。半跏思惟増は勿論のこと、着飾った菩薩姿でもお釈迦様の遺骨を入れたストゥーパを手にすることさえあるのです。

遂には「時が来たら、母親の脇の下から人として生まれる」といった予言までされるようになりました。この生まれ方は、お釈迦様の誕生を踏襲したものです。

東方からおいでになる?弥勒踊り

弥勒菩薩が悟りを開くのは56億年後。これはよく知られていることです。では、どこからやってくるのか。これはあまり知られていないのではないでしょうか。

いわゆる民間信仰ということになりますが、「東の方から船に乗ってやってくる」という信仰が生まれました。

救世主とされる弥勒菩薩のこと、太陽の出る方角から来る、と信じられるのも無理からぬことでしょう。茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県、沖縄県など海に面した県では「弥勒踊り」なるものが存在します。

各地の神社などの信仰と結びついた名前で呼ばれることもあるこの弥勒踊りは、弥勒菩薩の来訪を歌や舞などで願うものです。

弥勒信仰には上生信仰と下生信仰が存在しますが、弥勒踊りは「今現在弥勒様が来られるから、その準備をする」との下生信仰に基づくとされます。

元々弥勒信仰には「救世主様、早く来て」といった性格もありました。単なる逃げというより、平和を願う気持ちの表れといった方が近いでしょう。救世主が来る。そんな期待に賭けるしかない時代もあったのです。

弥勒菩薩は沖縄においては幸福をもたらす神、「ミルク」と呼ばれます。元々沖縄には「東の方にニライカナイと呼ばれる海に浮かぶ場所があって、そこから神々が五穀豊穣をもたらすために訪れる」との親交があり、弥勒信仰とミックスされました。沖縄にも弥勒踊りは存在します。

いわゆる民間信仰ということになりますが、「東の方から船に乗ってやってくる」という信仰が生まれました。

救世主とされる弥勒菩薩のこと、太陽の出る方角から来る、と信じられるのも無理からぬことでしょう。茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県、沖縄県など海に面した県では「弥勒踊り」なるものが存在します。

各地の神社などの信仰と結びついた名前で呼ばれることもあるこの弥勒踊りは、弥勒菩薩の来訪を歌や舞などで願うものです。

弥勒信仰には上生信仰と下生信仰が存在しますが、弥勒踊りは「今現在弥勒様が来られるから、その準備をする」との下生信仰に基づくとされます。

元々弥勒信仰には「救世主様、早く来て」といった性格もありました。単なる逃げというより、平和を願う気持ちの表れといった方が近いでしょう。救世主が来る。そんな期待に賭けるしかない時代もあったのです。

弥勒菩薩は沖縄においては幸福をもたらす神、「ミルク」と呼ばれます。元々沖縄には「東の方にニライカナイと呼ばれる海に浮かぶ場所があって、そこから神々が五穀豊穣をもたらすために訪れる」との親交があり、弥勒信仰とミックスされました。沖縄にも弥勒踊りは存在します。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)