視覚をうねらせたような独創的なタッチが特徴的なエドヴァルト・ムンクの人生

関連キーワード

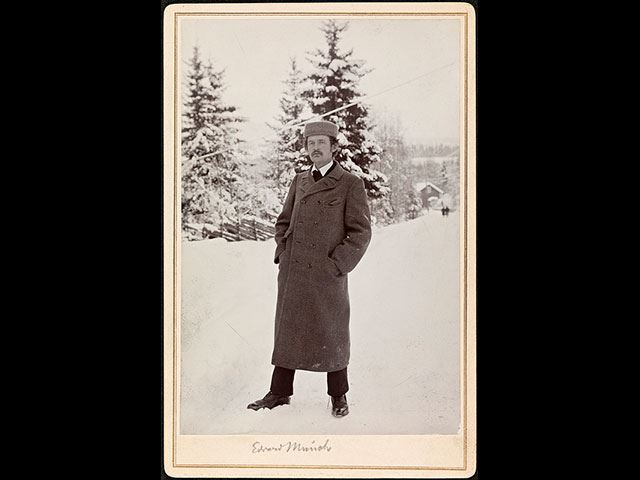

「ムンクの叫び」で有名な画家といえば、エドヴァルト・ムンクです。精神過敏的な家系に生まれたことが関係しているのか、常に先にある死の不安と戦い続け、その気持ちを吐き出すように芸術に真摯に向き合った画家です。

ムンクの叫びのイメージが強いエドヴァルト・ムンクだけに、画風が非常にアヴァンギャルドという印象ですが、実は非常に繊細で光を上手に使った、柔らかく優しいタッチの画風の作品が多いようです。今回、エドヴァルト・ムンクの人生について紹介していきましょう。

ムンクの叫びのイメージが強いエドヴァルト・ムンクだけに、画風が非常にアヴァンギャルドという印象ですが、実は非常に繊細で光を上手に使った、柔らかく優しいタッチの画風の作品が多いようです。今回、エドヴァルト・ムンクの人生について紹介していきましょう。

子ども時代のムンク

エドヴァルト・ムンクは、1863年の12月にノルウェーに生まれています。父親は医者から人生をスタートさせていたものの、陸軍軍医となった後に結婚。先に姉のハンネ・ソフィーエが生まれ、その次にエドヴァルト・ムンクが生を受けています。

エドヴァルト・ムンクの人格を形成するキッカケとなったのが、父親の存在だったといわれています。父親は医者であったこともあるのか、もともと非常に信心深い性格であったようで、愛する妻がこの世を去った後にキリスト教信仰にのめり込んでいったといわれています。

正しい行いと罰が下る・・・。こういったことからか、子どもたちのしつけは異様に厳しく、半分狂乱していたものだったともいわれています。そして、エドヴァルト・ムンクが後に語っていることではありますが、父親がキリスト教にのめりこんでいることを批判した時、父親が自分の部屋のベッドで手を合わせ、祈りを捧げている姿に驚嘆してしまったといわれています。

そして、この時ムンクが絵画を書いたのです。この父の姿をスケッチすることにより、ムンクは気持ちを落ち着けることができたといわれています。

エドヴァルト・ムンクの人格を形成するキッカケとなったのが、父親の存在だったといわれています。父親は医者であったこともあるのか、もともと非常に信心深い性格であったようで、愛する妻がこの世を去った後にキリスト教信仰にのめり込んでいったといわれています。

正しい行いと罰が下る・・・。こういったことからか、子どもたちのしつけは異様に厳しく、半分狂乱していたものだったともいわれています。そして、エドヴァルト・ムンクが後に語っていることではありますが、父親がキリスト教にのめりこんでいることを批判した時、父親が自分の部屋のベッドで手を合わせ、祈りを捧げている姿に驚嘆してしまったといわれています。

そして、この時ムンクが絵画を書いたのです。この父の姿をスケッチすることにより、ムンクは気持ちを落ち着けることができたといわれています。

ムンク永遠のモチーフは青年期に

狂信的にキリスト教にのめり込んでいった父親のもと、家族はグリューネル・ルッケン地区という場所に引越をしています。

幸せに過ごせるよう、おそらくエドヴァルト・ムンクの父親は神に誓いをたてていたのでしょうが、神にその思いは届くことはなく、ムンクは慢性気管支炎を患ってしまいます。そして、姉であったヨハンネ・ソフィーエは結核に感染してしまい、15歳という若さで亡くなってしまうのです。

若くして、身近な家族の死と向き合ったムンクは、この時から「死」について強く意識することとなります。ムンクが生涯描き続けた作品の多くは、「死」をモチーフにしていたものであり、病室などを舞台とした作品も多く手掛けるようになったのです。

幸せに過ごせるよう、おそらくエドヴァルト・ムンクの父親は神に誓いをたてていたのでしょうが、神にその思いは届くことはなく、ムンクは慢性気管支炎を患ってしまいます。そして、姉であったヨハンネ・ソフィーエは結核に感染してしまい、15歳という若さで亡くなってしまうのです。

若くして、身近な家族の死と向き合ったムンクは、この時から「死」について強く意識することとなります。ムンクが生涯描き続けた作品の多くは、「死」をモチーフにしていたものであり、病室などを舞台とした作品も多く手掛けるようになったのです。

絵画だけがムンクを救った

姉が他界し、死を強くするようになったエドヴァルト・ムンクですが、画家を本格的に志したのも学生の頃といわれています。当初、学校を中退した頃から画家になりたいということを父親に相談していましたが、猛烈な反対に合い、技師になるように勧められ専門学校へと通うこととなります。

しかし、もともと体の弱かったエドヴァルト・ムンクだけに、リューマチ熱が頻発して学校を休みがちとなってしまいます。結果、技師への道を諦めることとなります。

しかし、ムンクは画家になりたいと心から強く思っていたこともあり、精神的な部分から発熱してしまっていたのではないかと思われています。

退学後、エドヴァルト・ムンクの日記には、「今こそ、画家になることが運命である」としっかりと記載されていることが分かっています。退学の半年前、油絵画材を一式購入しており、すでに教会を写生しているようです。

しかし、もともと体の弱かったエドヴァルト・ムンクだけに、リューマチ熱が頻発して学校を休みがちとなってしまいます。結果、技師への道を諦めることとなります。

しかし、ムンクは画家になりたいと心から強く思っていたこともあり、精神的な部分から発熱してしまっていたのではないかと思われています。

退学後、エドヴァルト・ムンクの日記には、「今こそ、画家になることが運命である」としっかりと記載されていることが分かっています。退学の半年前、油絵画材を一式購入しており、すでに教会を写生しているようです。

ノルウェーでの試みとパリ時代

ムンクはその後、父親を説得してノルウェー王立絵画学校に入学して絵画を学びます。精神的安定を取り戻したムンクですが、彼の前衛的な作品は当時のノルウェーでは批判の的となります。しかしながら、フリッツ・タウロウという人物に才能が認められ、彼に連れて行かれサロンを鑑賞。

マネなどの画風を習得していったといわれています。ムンクはどこか、オルタナティブな部分があったようで、当時サロンで人気だった画風を一蹴。しかし、その後に出した『画家カール・イェンセン=イェル像』も酷評されるなど、世間に受け入れられることがなかなかありませんでした。

その後、1885年にムンクの代表的な作品でもある、『病める子』などを展示会に出品。非常に辛辣な意見での批判も受けますが、ムンクは落ち込むことはなく、「ノルウェーでここまで話題となった絵はないだろう」と自分の芸術に自信を持っていたといわれています。

その後、重病を患うムンクですが、名作『春』を描き上げ、徐々にその評判を上げていきます。1889年、政府奨励金が与えられてパリで1年間留学することになります。しかし、その時に叔母から父親の死を告げられます。『サン=クルーの夜』という作品を描き、その後「病室や編み物をする女性を描いてはいけない、生き生きとした人間を描く」と誓ったといわれています。

マネなどの画風を習得していったといわれています。ムンクはどこか、オルタナティブな部分があったようで、当時サロンで人気だった画風を一蹴。しかし、その後に出した『画家カール・イェンセン=イェル像』も酷評されるなど、世間に受け入れられることがなかなかありませんでした。

その後、1885年にムンクの代表的な作品でもある、『病める子』などを展示会に出品。非常に辛辣な意見での批判も受けますが、ムンクは落ち込むことはなく、「ノルウェーでここまで話題となった絵はないだろう」と自分の芸術に自信を持っていたといわれています。

その後、重病を患うムンクですが、名作『春』を描き上げ、徐々にその評判を上げていきます。1889年、政府奨励金が与えられてパリで1年間留学することになります。しかし、その時に叔母から父親の死を告げられます。『サン=クルーの夜』という作品を描き、その後「病室や編み物をする女性を描いてはいけない、生き生きとした人間を描く」と誓ったといわれています。

生命のフリーズ

パリから帰国後、「生命のフリーズ」の構想を固め始めます。装飾のように自らの作品をテーマに沿って結びつけていく試みです。ノルウェー人画家アデルスティーン・ノーマンの招きなどで、ベルリンで個展を開きますが批判に晒され1週間で打ち切りとなりますが、各所を巡回してファンを増やしていったようです。

そして、版画などの技術を習得したムンクは、この頃にあの「叫び」や、「月光」「少女と死」などの名作を数々と製作することとなります。そして、1902年にベルリン分離派展にて、生命のフリーズシリーズを展示して完成させました。

そして、版画などの技術を習得したムンクは、この頃にあの「叫び」や、「月光」「少女と死」などの名作を数々と製作することとなります。そして、1902年にベルリン分離派展にて、生命のフリーズシリーズを展示して完成させました。

精神的な病におかされたムンク

その後、さまざまな依頼などが舞い込むことも多くなり、画業が成功を収めていきます。しかし、それと反するようにムンクは精神的に追い込まれていきます。

若年の頃より死と向かい合っては来たものの、以前の恋人とトラブルなどで死にかけた経験などが関係してか、非常に辛い妄想に取り憑かれていきました。そして、アルコールでその不安を解消すべく、画家仲間との揉み合いの喧嘩を起こすなど不安が高まり続けていきました。

ムンクはアルコール依存症となっており、結果的には自らの意思でダニエル・ヤーコブソン教授の精神病院に入院しています。

しかし、その間ムンクの評判は高まり続け、人気がピークを迎えます。詩文集『アルファとオメガ』を執筆しており、精神的にも安定したことで退院。しかし、その後の作品は昔ほどの緊張感が薄れている・・・という指摘も多く、まさに画家としてのムンクのピークがここにあったといわれています。

若年の頃より死と向かい合っては来たものの、以前の恋人とトラブルなどで死にかけた経験などが関係してか、非常に辛い妄想に取り憑かれていきました。そして、アルコールでその不安を解消すべく、画家仲間との揉み合いの喧嘩を起こすなど不安が高まり続けていきました。

ムンクはアルコール依存症となっており、結果的には自らの意思でダニエル・ヤーコブソン教授の精神病院に入院しています。

しかし、その間ムンクの評判は高まり続け、人気がピークを迎えます。詩文集『アルファとオメガ』を執筆しており、精神的にも安定したことで退院。しかし、その後の作品は昔ほどの緊張感が薄れている・・・という指摘も多く、まさに画家としてのムンクのピークがここにあったといわれています。

眼病と戦ったムンクと最後

退院後、現役として活動を続けていくためにノルウェーへと帰還したムンクですが、眼病を患ってしまいその活動は頓挫してしまいます。70歳の頃、聖オーラヴ勲章大十字章、レジオンドヌール勲章など名誉ある賞がムンクに贈られます。

その後、ドイツナチスの台頭により、ヨーロッパ情勢に緊張が走る日々が続くことになります。『自画像/時計とベッドの間』という最後の自画像を描いた後の1944年。レジスタンスの破壊工作の影響で自宅の窓ガラスが破損し、その凍える夜にムンクは気管支炎を起こし他界します。

死と向き合い続けながら、批判にも耐え自らの芸術を貫き続けたムンク。「叫び」という作品だけが一人歩きしてしまっていますが、彼の人生を反映するような美しい作品は数多く残っており、それらは現代の人々たちの心を揺さぶり続けています。

その後、ドイツナチスの台頭により、ヨーロッパ情勢に緊張が走る日々が続くことになります。『自画像/時計とベッドの間』という最後の自画像を描いた後の1944年。レジスタンスの破壊工作の影響で自宅の窓ガラスが破損し、その凍える夜にムンクは気管支炎を起こし他界します。

死と向き合い続けながら、批判にも耐え自らの芸術を貫き続けたムンク。「叫び」という作品だけが一人歩きしてしまっていますが、彼の人生を反映するような美しい作品は数多く残っており、それらは現代の人々たちの心を揺さぶり続けています。

エドヴァルト・ムンクの代表作

象徴主義の大家として世界中に知られている画家といえば、エドヴァルト・ムンクです。「叫び」に代表される、視覚をうねらせたような独創的なタッチが特徴的な作品を多く描いていた人物です。

しかし、エドヴァルト・ムンクは「叫び」のイメージが強過ぎるためか、前衛的な画家として認識されていますが、画風もさまざまで数多くの作品を生み出しています。今回、ここではエドヴァルト・ムンクの代表作を紹介していきたいと思います。

しかし、エドヴァルト・ムンクは「叫び」のイメージが強過ぎるためか、前衛的な画家として認識されていますが、画風もさまざまで数多くの作品を生み出しています。今回、ここではエドヴァルト・ムンクの代表作を紹介していきたいと思います。

「思春期」

ムンクは、死をテーマにした作品を多く描いていますが、少女をモチーフとした作品も多く残していることで知られています。「思春期」は、油彩だけではなく、エッチング技法を使ったものなど、さまざまな技法で描かれたものが残っていることで知られています。

大胆な筆致で描かれている作品ですが、ベッドの上に少女が裸体で座っており、じっとこちらを見つめているという非常に精神的な側面の強い作品となっています。どこか、少女が不安に満ちたような顔をしており、足を組み膝を手にかけているポーズからも、性への目覚めに対する戸惑いなどが見てとれます。

これは、一見ムンクの性的な欲求などへの嫌悪と見られる向きもありますが、少女がムンク自身であり、ムンクがこの性への不安を表現していたと考えられています。人妻と恋愛関係にあり、さらにはワイン商の娘に求婚されながらも拒否を続けていたムンクは、どこか性への恐怖心があり、こういった作品を描いていたのではないかといわれています。

「思春期」シリーズは、ムンクが名声を獲得してから描かれているものであり、非常にその思いが強く伝わってくる作品となっているのではないでしょうか。

大胆な筆致で描かれている作品ですが、ベッドの上に少女が裸体で座っており、じっとこちらを見つめているという非常に精神的な側面の強い作品となっています。どこか、少女が不安に満ちたような顔をしており、足を組み膝を手にかけているポーズからも、性への目覚めに対する戸惑いなどが見てとれます。

これは、一見ムンクの性的な欲求などへの嫌悪と見られる向きもありますが、少女がムンク自身であり、ムンクがこの性への不安を表現していたと考えられています。人妻と恋愛関係にあり、さらにはワイン商の娘に求婚されながらも拒否を続けていたムンクは、どこか性への恐怖心があり、こういった作品を描いていたのではないかといわれています。

「思春期」シリーズは、ムンクが名声を獲得してから描かれているものであり、非常にその思いが強く伝わってくる作品となっているのではないでしょうか。

「病気の子ども」

ムンクの作品の多くには、死をイメージさせる作品があります。そのなかでも、代表的な作品として知られているのが、「病気の子ども」です。「病気の子ども」は、同様のタイトルがつけられている作品が6つ存在していますが、それぞれリトグラフなどの技法で描かれているようです。

この「病気の子ども」は、空想ではなく、実際に姉であるヨハンナが結核で14歳の頃に亡くなったことをモチーフにして描かれている作品です。ムンクは、病弱な幼少期を過ごしたことで知られており、さらにはこの姉の結核による死によって“死”ということに大変敏感になっていったことで有名です。

「病気の子ども」の作品にてベッドに横たわるのは姉のヨハンネ、そしてその手を握って横で励ましているのが叔母のカレンであるといわれています。ムンクは、この光景を常日頃から見ていたことから、この風景をトラウマとして捉えており、その風景を忘れようとするのではなく芸術という技法で昇華していったのです。

この「病気の子ども」は、空想ではなく、実際に姉であるヨハンナが結核で14歳の頃に亡くなったことをモチーフにして描かれている作品です。ムンクは、病弱な幼少期を過ごしたことで知られており、さらにはこの姉の結核による死によって“死”ということに大変敏感になっていったことで有名です。

「病気の子ども」の作品にてベッドに横たわるのは姉のヨハンネ、そしてその手を握って横で励ましているのが叔母のカレンであるといわれています。ムンクは、この光景を常日頃から見ていたことから、この風景をトラウマとして捉えており、その風景を忘れようとするのではなく芸術という技法で昇華していったのです。

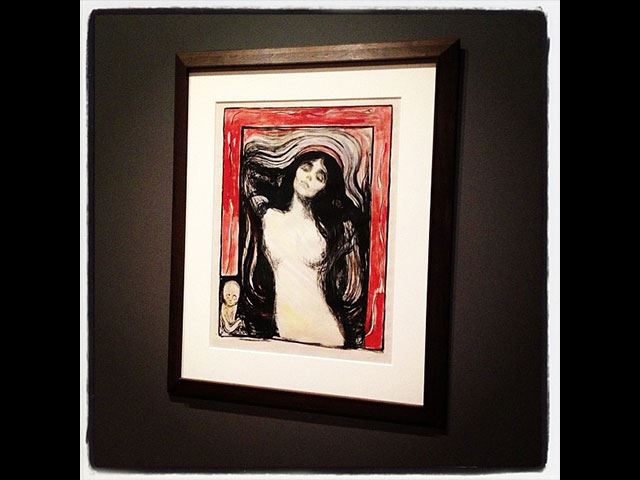

「マドンナ」

ムンクが愛した人物がモチーフとなっているといわれているのが、この「マドンナ」という作品です。ベレー帽をかぶった黒髪の女性が裸体で悩ましげなポーズを取っている作品であり、油彩と版画の二作が存在しています。

ただし、これは聖母マリアを描いているという見方もありますが、かなり構図が珍しいということからも、聖母マリアではなく愛する女性ということになるのではないかといわれています。

ただし、この作品のモデルをつとめている「マドンナダニー・ジュエル・プリッツィーヴェス」の美しさとマリアの美しさを混合したともいわれており、非常に奥深く、謎深い作品のひとつとして美術ファンを魅了し続けています。

うねるような不気味な背景に重めのタッチの肌質、そしてダークな色使い。不気味な世界観が表現されていながらも、どことなく美しさを忘れさせないその魅惑の仕上がりが、ムンクの持つ画力のなせるわざなのではないでしょうか。

ただし、これは聖母マリアを描いているという見方もありますが、かなり構図が珍しいということからも、聖母マリアではなく愛する女性ということになるのではないかといわれています。

ただし、この作品のモデルをつとめている「マドンナダニー・ジュエル・プリッツィーヴェス」の美しさとマリアの美しさを混合したともいわれており、非常に奥深く、謎深い作品のひとつとして美術ファンを魅了し続けています。

うねるような不気味な背景に重めのタッチの肌質、そしてダークな色使い。不気味な世界観が表現されていながらも、どことなく美しさを忘れさせないその魅惑の仕上がりが、ムンクの持つ画力のなせるわざなのではないでしょうか。

「橋の上の少女たち」

死を連想させるトラウマ的な作品やうねりを背景に加えた不気味な印象の作品の多く、ムンク。しかし、「橋の上の少女たち」は一転、やわらかく牧歌的な雰囲気にさえ感じさせる、やわらかさに満ちた作品となっています。

「橋の上の少女たち」は、ムンクの作品のなかでも大変人気のある作品であり、晩年に向かって数多くの技法で描かれている作品のひとつとしてしられています。オースゴールストランにある風景を描いている作品ですが、この橋は「叫び」と同じ場所をモチーフにしているといわれています。

その向きが逆方向であることもポイントとなっているのではないでしょうか。白い服、赤い服、そして緑の服。それぞれ違った服を身につけている女性たちが3人、川を眺めている風景ではありますが、赤髪の女性が登場しているところはムンクの作品に多くあるアプローチとなっています。

奥側に存在している白い家や、大きな木、低い位置にある月や明るい空。遠近感の無い平面的なアプローチでありながらも、どこか立体感を演出することができている、ムンクの技術力の高さが伺える1愛となっています。

「橋の上の少女たち」は、ムンクの作品のなかでも大変人気のある作品であり、晩年に向かって数多くの技法で描かれている作品のひとつとしてしられています。オースゴールストランにある風景を描いている作品ですが、この橋は「叫び」と同じ場所をモチーフにしているといわれています。

その向きが逆方向であることもポイントとなっているのではないでしょうか。白い服、赤い服、そして緑の服。それぞれ違った服を身につけている女性たちが3人、川を眺めている風景ではありますが、赤髪の女性が登場しているところはムンクの作品に多くあるアプローチとなっています。

奥側に存在している白い家や、大きな木、低い位置にある月や明るい空。遠近感の無い平面的なアプローチでありながらも、どこか立体感を演出することができている、ムンクの技術力の高さが伺える1愛となっています。

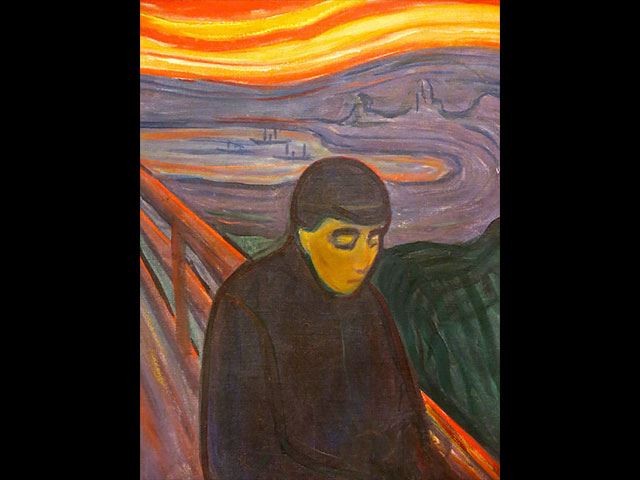

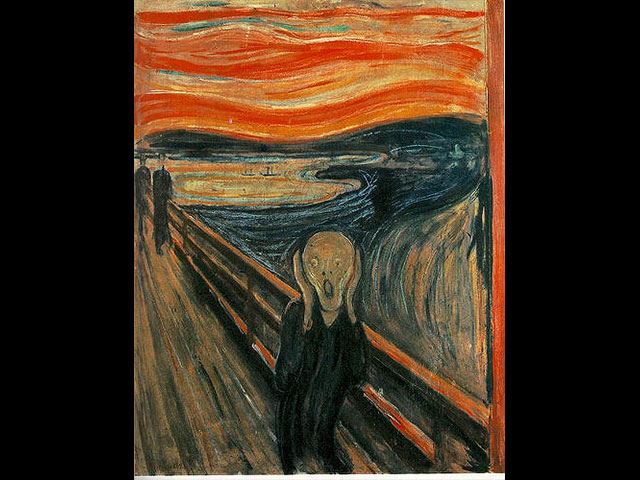

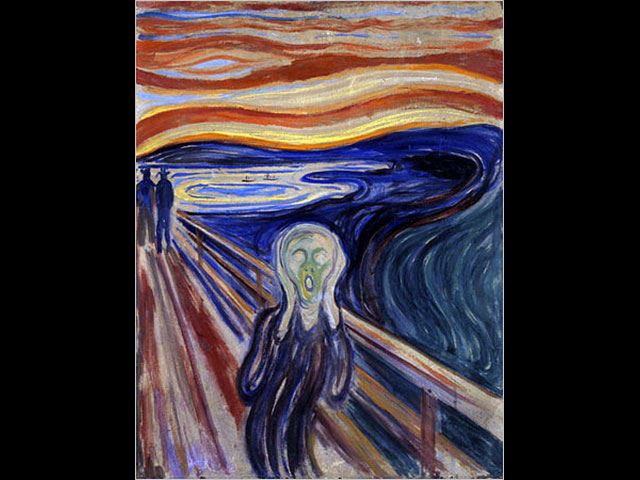

「叫び」

ムンクの作品のなかで、もっとも多くメディアなどに登場し、広く知られている作品は「叫び」のほかにないでしょう。独創的な色彩と全体的にうねったタッチ、そして亡霊のような雰囲気の人物が大きな声を挙げて発狂しているようなモチーフ。

絵画としてだけではなく、さまざまなシーンで使われており、ある意味でピカソに並び世界的に知られている作品といっても過言ではありません。この「叫び」ですが、生命のフリーズといったムンクが新しく取り組んだシリーズのなかのひとつの作品となっています。

この作品は、ムンクが苦しんでいたとか、世の中の人々の苦しみを発狂している人物を描いて表現したものではありません。フィヨルドのほとりを歩いていたムンクが、空を見上げると見事な赤色をしていたことから、自然が貫く叫びと捉え、それをモチーフに描いた作品であるといわれています。

それでも、これだけインパクトを与えたのは、煌々と赤く燃え盛るようにうねる空と紺色の対比、さらには髪の毛などの無駄なもの一切なくした、ドクロのような人物をうねるように描いたことから感じさせるものです。

安定感がなく、そういった不安定な構図も「叫び」を人々の脳裏に印象づけるポイントとなっていたのではないでしょうか。

絵画としてだけではなく、さまざまなシーンで使われており、ある意味でピカソに並び世界的に知られている作品といっても過言ではありません。この「叫び」ですが、生命のフリーズといったムンクが新しく取り組んだシリーズのなかのひとつの作品となっています。

この作品は、ムンクが苦しんでいたとか、世の中の人々の苦しみを発狂している人物を描いて表現したものではありません。フィヨルドのほとりを歩いていたムンクが、空を見上げると見事な赤色をしていたことから、自然が貫く叫びと捉え、それをモチーフに描いた作品であるといわれています。

それでも、これだけインパクトを与えたのは、煌々と赤く燃え盛るようにうねる空と紺色の対比、さらには髪の毛などの無駄なもの一切なくした、ドクロのような人物をうねるように描いたことから感じさせるものです。

安定感がなく、そういった不安定な構図も「叫び」を人々の脳裏に印象づけるポイントとなっていたのではないでしょうか。

さまざまな「叫び」

ムンクの描いた作品のなかでも、「叫び」に勝るほど有名な絵画はありませんでした。2012年に行われたサザビーズでのオークションでは、「叫び」のパステル画バージョンが1億2000万円で落札されるなど、現代でも大変注目されている作品のひとつです。

この「叫び」ですが、一般的な油彩で描かれているものだけではなく、いくつかのパターンが用意されています。

リトグラフ版やパステル、テンペラ画によるものなど、各パターンがあります。特に、パステル画で描かれている「叫び」に関しては、色彩が豊に使われていることから、とても立体的で華やかな雰囲気すら感じさせる作品となっています。

リトグラフ版は、全てモノクロの世界となっており、人物やうねり、橋の木目などもしっかりと描かれていることから、ややポップな印象を持つこともできます。数々の「叫び」を鑑賞して、その差を比較してみるのも良いでしょう。

この「叫び」ですが、一般的な油彩で描かれているものだけではなく、いくつかのパターンが用意されています。

リトグラフ版やパステル、テンペラ画によるものなど、各パターンがあります。特に、パステル画で描かれている「叫び」に関しては、色彩が豊に使われていることから、とても立体的で華やかな雰囲気すら感じさせる作品となっています。

リトグラフ版は、全てモノクロの世界となっており、人物やうねり、橋の木目などもしっかりと描かれていることから、ややポップな印象を持つこともできます。数々の「叫び」を鑑賞して、その差を比較してみるのも良いでしょう。

ムンクの世界観を楽しむ

ムンクは、「叫び」だけではなく、非常に多くの作品を描いています。当初、ノルウェーやドイツでは批判に晒されていたムンクですが、それだけ個性が強く、人々の心に訴えかけることができる作品を描いていたということです。

ぜひ、これからもムンクの作品を追いかけ続けていきましょう。

ぜひ、これからもムンクの作品を追いかけ続けていきましょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)