仏教界のマネージャー?如来、菩薩を支える眷属たち

関連キーワード

人の理解をはるかに超えた力を持つ仏様たちですが、時にはサポートも必要となります。

それらは眷属と呼ばれており、各尊に複数のメンバーとしてついているのが普通です。眷属は大概がガーディアンのような存在で、主に如来に仕えています。

まずは、お釈迦様の弟子だった十大弟子から話を始めましょう。初めの眷属とも言っても過言ではありません。

それらは眷属と呼ばれており、各尊に複数のメンバーとしてついているのが普通です。眷属は大概がガーディアンのような存在で、主に如来に仕えています。

まずは、お釈迦様の弟子だった十大弟子から話を始めましょう。初めの眷属とも言っても過言ではありません。

智慧第一・舎利弗

サンスクリット名はシャーリプトラ。智慧第一の弟子で、仏を相手に説法を行ったと『般若心経』に記されるほどに智慧の優れた人物でした。仏教での智慧とは、頭の良さと言うよりも、悟りを開くために必要な精神の働きを指します。

お盆は彼から始まった・目?連

サンスクリット名はマハーマウドガリヤーマナ。神通第一の弟子です。人通とは超能力のこと。現在のお盆こと盂蘭盆会のきっかけを作った人です。お釈迦様の直弟子でも有能な人になると、生きた状態であの世にも行けます。母に会いに行ったら地獄で責め苦にあっており、それを救う為の供養を行ったのが盂蘭盆会の始まりです。

お釈迦様の後継者・摩訶迦葉

サンスクリット名マハーカーシャパ。頭陀(ずだ)第一の弟子。頭陀というのは、衣食住に対する必要以上の執着を断つことです。お釈迦様から直に後継者として定められ経典の編纂を行いました。

孫悟空の師匠?須菩提

サンスクリット名スブーティ。解空(げくう)第一の弟子。

空(くう)をよーく理解していることからこう呼ばれます。空と言うのは簡単に言えば「全ての物ごとは因縁によって結びついて仮の姿をしている。実体などはない」と言った思想です。「お隣の息子さんが高校生になって、野球部に入った」としましょう。親御さんにとっては息子ですが、祖父母にとっては孫です。兄弟がいれば兄もしくは弟になります。高校に入ったので高校生と呼ばれる身分ですが、卒業すれば進路に応じてまた別の呼び名にもなるでしょう。しかし、彼自身は同一人物です。大学に入ろうが専門学校に入ろう就職しようが、同じ人物に変わりありません。

四季が巡るように、人生においては子供時代と大人時代で考え方も違ってきます。一時であっても確かに存在するのです。そしてその存在は親が産みだしたもの。いわば因縁と言えます。お隣さんや職場の上司など、縁で繋がっているものの、その関係は永遠ではないのです。

そんな空を理解していた須菩提ですが、中国の伝奇小説『西遊記』の主人公、孫悟空の師匠として登場しています。

といっても、お釈迦様の弟子ではなく、仙人としての登場でした。名前を借りただけかと思う所ですが、弟子の名前が「空を悟る」という字面になっています。そこの辺りに整合性を取らせたのかもしれません。

空(くう)をよーく理解していることからこう呼ばれます。空と言うのは簡単に言えば「全ての物ごとは因縁によって結びついて仮の姿をしている。実体などはない」と言った思想です。「お隣の息子さんが高校生になって、野球部に入った」としましょう。親御さんにとっては息子ですが、祖父母にとっては孫です。兄弟がいれば兄もしくは弟になります。高校に入ったので高校生と呼ばれる身分ですが、卒業すれば進路に応じてまた別の呼び名にもなるでしょう。しかし、彼自身は同一人物です。大学に入ろうが専門学校に入ろう就職しようが、同じ人物に変わりありません。

四季が巡るように、人生においては子供時代と大人時代で考え方も違ってきます。一時であっても確かに存在するのです。そしてその存在は親が産みだしたもの。いわば因縁と言えます。お隣さんや職場の上司など、縁で繋がっているものの、その関係は永遠ではないのです。

そんな空を理解していた須菩提ですが、中国の伝奇小説『西遊記』の主人公、孫悟空の師匠として登場しています。

といっても、お釈迦様の弟子ではなく、仙人としての登場でした。名前を借りただけかと思う所ですが、弟子の名前が「空を悟る」という字面になっています。そこの辺りに整合性を取らせたのかもしれません。

舌で信徒を増やした話し上手・富楼那弥多羅尼子

通称は富楼那です。サンスクリット名はプールナマイトラーヤニプトラ。

舌を噛みそうですが、恐らく富楼那は下を噛むということはあまりなかったかもしれません。この人物は弁舌第一の弟子とされます。言葉巧みなわけですが、怪しい人ではないのでご安心を。お釈迦様と同い年て、生まれ年も一緒です。裕福な商人の息子でしたが、愛人の子でした。その為か周りから冷遇を受け、遺産ももらえずで、頼りは持って生まれた頭の良さのみ。家から放り出された時「いいよいいよ、俺は俺の才覚で成り上がってやんよ!」と男一匹で商売を開始。元々聡明だった上に恵まれない幼少期を過ごしたこともあって観察眼が優れていたらしく、すぐに富を築きました。このまま商売人を続けていたら豪商として名が残ったかもしれませんが、運命は彼を別の方向へ向かわせます。貿易商人として船に乗っていたわけですが、コーサラから来た商人が呟く歌のような物が気になりました。「それ何て歌?」「歌に聞こえた?仏陀のありがたい教えを復唱してるんだよ」と、ざっと教えを話してくれましたが、富楼那はすぐさま「何その教え、スンバラシー!」と感激します。財産を捨てるように家族に渡すと、弟子入りの為お釈迦様の元へ向かいました。元々「世の中って世知辛い」との思いがあったようです。弟子入りした後は多くの人々に布教をしました。

時に面白く、分かりやすく、仏の教えを使い、上人時代の観察眼で人の心を見抜いて信徒を10万人近く増やしたとのことです。十大弟子で一番の古株でもあります。

舌を噛みそうですが、恐らく富楼那は下を噛むということはあまりなかったかもしれません。この人物は弁舌第一の弟子とされます。言葉巧みなわけですが、怪しい人ではないのでご安心を。お釈迦様と同い年て、生まれ年も一緒です。裕福な商人の息子でしたが、愛人の子でした。その為か周りから冷遇を受け、遺産ももらえずで、頼りは持って生まれた頭の良さのみ。家から放り出された時「いいよいいよ、俺は俺の才覚で成り上がってやんよ!」と男一匹で商売を開始。元々聡明だった上に恵まれない幼少期を過ごしたこともあって観察眼が優れていたらしく、すぐに富を築きました。このまま商売人を続けていたら豪商として名が残ったかもしれませんが、運命は彼を別の方向へ向かわせます。貿易商人として船に乗っていたわけですが、コーサラから来た商人が呟く歌のような物が気になりました。「それ何て歌?」「歌に聞こえた?仏陀のありがたい教えを復唱してるんだよ」と、ざっと教えを話してくれましたが、富楼那はすぐさま「何その教え、スンバラシー!」と感激します。財産を捨てるように家族に渡すと、弟子入りの為お釈迦様の元へ向かいました。元々「世の中って世知辛い」との思いがあったようです。弟子入りした後は多くの人々に布教をしました。

時に面白く、分かりやすく、仏の教えを使い、上人時代の観察眼で人の心を見抜いて信徒を10万人近く増やしたとのことです。十大弟子で一番の古株でもあります。

一度聞いたら忘れません・摩訶迦旃延

サンスクリット名はマハーカッチャーナ。論議第一の弟子です。

頭の良さでは富楼那に負けず劣らずで、兄がいる点も同じでした。「ちょっと兄が嫉妬するかもなあ」と思った父親は、お釈迦様に対し「アンタ、悟って仏陀になるよ」と言ったアジタ仙人に迦旃延を託しました。師匠の下で修行をしますが、いくら頭が良くても分からないことはあります。「そう言えば、師匠がいずれ仏陀になると言っていた人がいたな。その人なら分かるかも」とお釈迦様の元を訪ね、やがて弟子入りしました。後に辺境の地での布教に尽力したとされます。

頭の良さでは富楼那に負けず劣らずで、兄がいる点も同じでした。「ちょっと兄が嫉妬するかもなあ」と思った父親は、お釈迦様に対し「アンタ、悟って仏陀になるよ」と言ったアジタ仙人に迦旃延を託しました。師匠の下で修行をしますが、いくら頭が良くても分からないことはあります。「そう言えば、師匠がいずれ仏陀になると言っていた人がいたな。その人なら分かるかも」とお釈迦様の元を訪ね、やがて弟子入りしました。後に辺境の地での布教に尽力したとされます。

不眠で心眼ゲット・阿那律

サンスクリット名はアヌルッダ。天眼第一の弟子です。

ある日、コーサラでの祇園精舎でのことでした。阿那律はお釈迦様の説法の最中についウトウト。授業中に寝る学生のような物です。お釈迦様は「お前は眠る為に出家したの?」とやんわり忠告。ここで阿那律はもう二度と眠らない、横にもならないという極端な誓いを立てました。お釈迦様が「目が悪くなるから眠りなさい」と言っても聞きません。遂には失明してしまいました。

ところがその時に、阿那律は肉眼では見通すことのできない物も見える天眼通を得ており、優れた弟子として数えられるようになっていたのです。

ある日、コーサラでの祇園精舎でのことでした。阿那律はお釈迦様の説法の最中についウトウト。授業中に寝る学生のような物です。お釈迦様は「お前は眠る為に出家したの?」とやんわり忠告。ここで阿那律はもう二度と眠らない、横にもならないという極端な誓いを立てました。お釈迦様が「目が悪くなるから眠りなさい」と言っても聞きません。遂には失明してしまいました。

ところがその時に、阿那律は肉眼では見通すことのできない物も見える天眼通を得ており、優れた弟子として数えられるようになっていたのです。

カーストを覆したストイックカリスマ美容師・優波利

サンスクリット名はウパーリ。持律第一の弟子。

元は釈迦族の王家専属の理髪師で、頭の毛を剃るという縁でお釈迦様の弟子になります。戒律で言えばシュードラ、奴隷に当たりました。お釈迦様の弟子になっても心理的なカーストはあったようで、王族からしたの身分に儀式を行うことになっていました。しかし優波利の人となりが素晴らしかったため、王族出身の弟子が「どうぞ」と先を譲ったのです。これにはお釈迦様も感激したと伝わっています。戒律をよく守る実直ぶりが認められたわけです。お釈迦様の死後は戒律についての経典を編纂しました。

元は釈迦族の王家専属の理髪師で、頭の毛を剃るという縁でお釈迦様の弟子になります。戒律で言えばシュードラ、奴隷に当たりました。お釈迦様の弟子になっても心理的なカーストはあったようで、王族からしたの身分に儀式を行うことになっていました。しかし優波利の人となりが素晴らしかったため、王族出身の弟子が「どうぞ」と先を譲ったのです。これにはお釈迦様も感激したと伝わっています。戒律をよく守る実直ぶりが認められたわけです。お釈迦様の死後は戒律についての経典を編纂しました。

開祖の息子は苦労が多い?羅?羅

サンスクリット名はラーフラ。密行第一の弟子です。何でも厳密に行うという意味になります。実はこの人、お釈迦様の実の息子さんです。特別扱いを受けること盛りましたが、「俺開祖の息子だから」と慢心することなく修行に励み皆の尊敬を集めました。

お釈迦様の右腕・阿難陀

サンスクリット名はアーナンダ。多聞第一の弟子です。お釈迦様のおそばに控え、最も説法をよく聞いたため多聞第一と呼ばれるようになりました。女性の出家が許されたのは彼の尽力による所だと伝えられます。

まとめ

まずは十大弟子から記しました。まだまだ魅惑の眷属はたくさんいます。人から神仏へと、眷属も質が変わって行くのです。

神仏に付き従う眷属について。当初の仏教ではお釈迦様しか仏様はいませんでした。時代が下るにつれて多くの仏が生み出されていき、それに付随する眷属も考え出されました。

下は十六、上は五百・羅漢

羅漢と言うのは阿羅漢の略です。サンスクリット語ではアラハンと言い、「仏敵を打ち倒す者」との意味を持ちます。

十大弟子同様仏と言うよりも「神通力を持ちの坊さん」と言った方が近いです。最初期ではお釈迦様を指しましたが、少し後の上部座仏教では、最高の僧侶の位でもありました。そんな「上部座仏教で一番偉い坊さん」の像が作られたのは中国からで、インドでは作られませんでした。お釈迦様の弟子として十大弟子が有名ですが、それとは別に、「お釈迦様の教えは我らが受け継ぎます!」と十六名が立ち上がりました。それが十六羅漢です。像容は特に決められていません。

【賓度羅跋羅堕尊者】

中国では食堂(じきどう)と呼ばれるお寺の食堂に祀られており、日本ではお堂の前に置いて撫でると悪い所が治るとされる為「おびんずる様」の愛称で呼ばれます。おびんずる様は大羅漢です。その為、1000の羅漢を眷属とします。住居は須弥山の西午貸州。ここは四天王の広目天が守る場所です。割といい所に住んでいます。

【迦諾迦伐蹉尊者】

こちらは500の羅漢を従えてインドのカシミールで説法をしていました。

【迦諾迦跋釐堕闍尊者】

600羅漢と共に、四天王の持国天が守る東勝神州にいます。

【蘇頻陀尊者】

700羅漢と共に、四天王の多聞天が守る北倶蘆州にいます。

【諾矩羅尊者】

800羅漢と共に四天王の増長天が守る南瞻部州にいます。

【跋陀羅尊者】

900羅漢と共にスリランカにお住まいです。

【迦哩迦尊者】

900羅漢と共に僧伽荼州なる場所を住処にしています。

【伐闍羅弗多羅尊者】

1100の羅漢と共に鉢剌拏州を住処にしています。

【戌博迦尊者】

900羅漢と共に南瞻部州最北の山々、香酔山に住んでいます。

【半咤迦】

周利槃特の兄です。1300の羅漢と共に天界の?利天に住みます。

【羅怙羅尊者】

お釈迦様の息子のラーフラです。900羅漢と共に畢利?瞿州にいます。唯一の十大弟子メンバーです。

【那伽犀那尊者】

1200の羅漢と共に半度波山に住んでいます。

【因掲陀尊者】

1300の羅漢と共に廣脇山を住まいとします。

【伐那婆斯尊者】

1400の羅漢と共に可住む山にいます。

【阿氏多尊者】

1500の羅漢と共に霊鷲山にいます。弥勒菩薩と同一視する経典もあります。

【注荼半託迦尊者】

1600の羅漢と共に持軸山にいます。今でこそ十六羅漢に名を連ねますが、修行時代は自分の名前も書けない程の愚か者でした。お釈迦様から「もうお経とか読まなくていいから掃除してなさい」と言われて実行。汚れを取ると、そこには本来の姿、真理があると悟ったとの伝説を持ちます。

これに達磨大師と布袋様(一説)を加え十八羅漢とする場合もあれば、更に増殖した五百羅漢もあり、数の多さが更にありがたみを増して圧巻の一言です。「何で500に増えたの」と言えば、このメンバーはお釈迦様の仏滅後初に行われた仏典の編纂作業に集まった面々と言われます。

十大弟子同様仏と言うよりも「神通力を持ちの坊さん」と言った方が近いです。最初期ではお釈迦様を指しましたが、少し後の上部座仏教では、最高の僧侶の位でもありました。そんな「上部座仏教で一番偉い坊さん」の像が作られたのは中国からで、インドでは作られませんでした。お釈迦様の弟子として十大弟子が有名ですが、それとは別に、「お釈迦様の教えは我らが受け継ぎます!」と十六名が立ち上がりました。それが十六羅漢です。像容は特に決められていません。

【賓度羅跋羅堕尊者】

中国では食堂(じきどう)と呼ばれるお寺の食堂に祀られており、日本ではお堂の前に置いて撫でると悪い所が治るとされる為「おびんずる様」の愛称で呼ばれます。おびんずる様は大羅漢です。その為、1000の羅漢を眷属とします。住居は須弥山の西午貸州。ここは四天王の広目天が守る場所です。割といい所に住んでいます。

【迦諾迦伐蹉尊者】

こちらは500の羅漢を従えてインドのカシミールで説法をしていました。

【迦諾迦跋釐堕闍尊者】

600羅漢と共に、四天王の持国天が守る東勝神州にいます。

【蘇頻陀尊者】

700羅漢と共に、四天王の多聞天が守る北倶蘆州にいます。

【諾矩羅尊者】

800羅漢と共に四天王の増長天が守る南瞻部州にいます。

【跋陀羅尊者】

900羅漢と共にスリランカにお住まいです。

【迦哩迦尊者】

900羅漢と共に僧伽荼州なる場所を住処にしています。

【伐闍羅弗多羅尊者】

1100の羅漢と共に鉢剌拏州を住処にしています。

【戌博迦尊者】

900羅漢と共に南瞻部州最北の山々、香酔山に住んでいます。

【半咤迦】

周利槃特の兄です。1300の羅漢と共に天界の?利天に住みます。

【羅怙羅尊者】

お釈迦様の息子のラーフラです。900羅漢と共に畢利?瞿州にいます。唯一の十大弟子メンバーです。

【那伽犀那尊者】

1200の羅漢と共に半度波山に住んでいます。

【因掲陀尊者】

1300の羅漢と共に廣脇山を住まいとします。

【伐那婆斯尊者】

1400の羅漢と共に可住む山にいます。

【阿氏多尊者】

1500の羅漢と共に霊鷲山にいます。弥勒菩薩と同一視する経典もあります。

【注荼半託迦尊者】

1600の羅漢と共に持軸山にいます。今でこそ十六羅漢に名を連ねますが、修行時代は自分の名前も書けない程の愚か者でした。お釈迦様から「もうお経とか読まなくていいから掃除してなさい」と言われて実行。汚れを取ると、そこには本来の姿、真理があると悟ったとの伝説を持ちます。

これに達磨大師と布袋様(一説)を加え十八羅漢とする場合もあれば、更に増殖した五百羅漢もあり、数の多さが更にありがたみを増して圧巻の一言です。「何で500に増えたの」と言えば、このメンバーはお釈迦様の仏滅後初に行われた仏典の編纂作業に集まった面々と言われます。

薬師如来の眷属・干支に当てはめられる十二神将

薬師如来の眷属です。薬師如来の信者を増やし、守るのが主な役目。薬師如来の掲げた12の西岸に因み、何かと「12」という数字と関連付けられます。時間、月などです。方角や時間の関係で、干支とも関連付けられるようにもなっています。元は夜叉でしたが、仏教に入り護法神となりました。各尊が7000ずつ、夜叉の部下を従えています。

宮毘羅(子)、伐折羅(丑)、迷企羅(寅)、安底羅(卯)、??羅(辰)、珊底羅(巳)、因達羅(午)、波夷羅(未)、摩虎羅(申)、真達羅(酉)、招杜羅(戌)、毘羯羅(亥)がメンバーです。名称や像容などは仏典により変わります。

宮毘羅(子)、伐折羅(丑)、迷企羅(寅)、安底羅(卯)、??羅(辰)、珊底羅(巳)、因達羅(午)、波夷羅(未)、摩虎羅(申)、真達羅(酉)、招杜羅(戌)、毘羯羅(亥)がメンバーです。名称や像容などは仏典により変わります。

文殊菩薩とワンセットの眷属・五台山文殊メンバー

智慧仏、文殊菩薩の眷属は取り立てて「文殊5」など、メンバーとしての名前はありません。強いていうなら五台山文殊メンバーと言ったところでしょうか。この五台山文殊と言うのは、部卿伝来を、海を渡って日本へやって来る文殊菩薩とその眷属という形で再現した物です。

【優填王】

伝承の上で初めて仏像を作らせた人物。お釈迦様を慕っていました。文殊菩薩の乗る獅子の手綱を引いています。

【善財童子】

文殊菩薩の勧めで「これは!」と思った人物に誰彼構わず話を聞き、悟りにいたった人物です。話を聞いた中には異教徒や遊女もいましたが、それだけに有意義な智慧を得ることができ、弥勒菩薩、文殊菩薩(智慧)、普賢菩薩(修行)の話を聞き終えて悟りに至りました。

【仏陀波利三蔵】

僧形の人物。釈迦十大弟子の一人、須菩提との説もあります。位置は向かって右の後ろ側(金戒光明寺)です。

【最勝老人】

向かって左の後ろ側に位置します。一説には文殊菩薩の分身です。海を渡ろうとする仏陀波利三蔵の前に現れた、との伝承も残っています。

【優填王】

伝承の上で初めて仏像を作らせた人物。お釈迦様を慕っていました。文殊菩薩の乗る獅子の手綱を引いています。

【善財童子】

文殊菩薩の勧めで「これは!」と思った人物に誰彼構わず話を聞き、悟りにいたった人物です。話を聞いた中には異教徒や遊女もいましたが、それだけに有意義な智慧を得ることができ、弥勒菩薩、文殊菩薩(智慧)、普賢菩薩(修行)の話を聞き終えて悟りに至りました。

【仏陀波利三蔵】

僧形の人物。釈迦十大弟子の一人、須菩提との説もあります。位置は向かって右の後ろ側(金戒光明寺)です。

【最勝老人】

向かって左の後ろ側に位置します。一説には文殊菩薩の分身です。海を渡ろうとする仏陀波利三蔵の前に現れた、との伝承も残っています。

毘沙門天の眷属・八大夜叉大将

七福神並びに四天王を兼任する毘沙門天の眷属が八大夜叉大将です。かつては人食いの鬼だった夜叉ですが、仏教に入ると善側になりました。お釈迦様という良き指導者に巡り合えた為です。やんちゃな武闘派ぶりはそのままに、「仏法を守るのだぁ!」との決意を持って、毘沙門天の名の下に5000もいる夜叉集団をまとめ上げています。

まとめ

お釈迦様の弟子から始まり、菩薩の眷属、元荒くれ者集団と次第にバリエーションも豊富になって来ました。後編では人気の千手観音の眷属をご紹介します。こちらもバラエティ豊かですよ。何せ皆大物ですから。

仏の世界でも腕の多さナンバーワンと言ったら千手観音でしょう。線の掌に戦の目を持ち、あらゆる衆生をあらゆる方法で救う菩薩です。これだけ腕があれば一人で何でもこなせそうですが、大いなる慈悲を持つ千手観音に、皆がついてきたと言った印象です。人気の証とも言えましょう。

大物だらけの二十八部衆

実はメンバーは皆、四天王、金剛力士、梵天に帝釈天に弁財天、鬼子母神、興福寺でもおなじみ八部衆と言った大物の天部たち。

中には十二神将の一員や、毘沙門天の眷属と兼任する天部、夜叉もいます。そんな超大物たちに、更に風神雷神が加わった30体バージョンもあるのです。三十三間堂では、一般的に知られた名前ではない別名で祀られています。

中には十二神将の一員や、毘沙門天の眷属と兼任する天部、夜叉もいます。そんな超大物たちに、更に風神雷神が加わった30体バージョンもあるのです。三十三間堂では、一般的に知られた名前ではない別名で祀られています。

金剛力士吽形・密迹金剛力士

金剛力士、つまり仁王とは元々執金剛神という一人の神で、二体に分かれたとのいわれがありますが、二十八部衆としては密迹金剛力士が執金剛神になるようです。

金剛力士阿形・那羅延堅固王

阿行の方は一説にはヒンドゥー教のヴィシュヌ神とされます。といっても説によっては名前を借りただけとあり、その奥深さがより高みを感じさせる一因です。

四天王・東方天

東西南北を守る守護神です。東方天は東を守る持国天が元になっています。

四天王・毘楼勒叉天

南を守る増長天が元になります。

四天王・毘楼博叉天

西を守る広目天です。広目天は記録係で、筆を持つのが一般的な像容ですが、三十三間堂などでは完全武装の護法神としての勇壮な姿を見せてくれます。

四天王・毘沙門天

七福神の一員としても有名ですね。二十八部衆には毘沙門天の部下もいますが、「共に千手観音様をお守りしよう!」ということなのか同列にならびます。

大梵天

ヒンドゥー教では宇宙の真理を表すブラフマーが元です。悟りたてのお釈迦様に「仏教を広めなさい」と言った、仏教勃興の立役者でもあります。

帝釈天

ヒンドゥー教の雷神、インドラです。四天王の上司でもあります。インドでは色々とやんちゃな行いもしましたが、今は禅側に達仏法や、千手観音の信者を守る立場です。

金剛力士阿形・那羅延堅固王

阿行の方は一説にはヒンドゥー教のヴィシュヌ神とされます。といっても説によっては名前を借りただけとあり、その奥深さがより高みを感じさせる一因です。

四天王・東方天

東西南北を守る守護神です。東方天は東を守る持国天が元になっています。

四天王・毘楼勒叉天

南を守る増長天が元になります。

四天王・毘楼博叉天

西を守る広目天です。広目天は記録係で、筆を持つのが一般的な像容ですが、三十三間堂などでは完全武装の護法神としての勇壮な姿を見せてくれます。

四天王・毘沙門天

七福神の一員としても有名ですね。二十八部衆には毘沙門天の部下もいますが、「共に千手観音様をお守りしよう!」ということなのか同列にならびます。

大梵天

ヒンドゥー教では宇宙の真理を表すブラフマーが元です。悟りたてのお釈迦様に「仏教を広めなさい」と言った、仏教勃興の立役者でもあります。

帝釈天

ヒンドゥー教の雷神、インドラです。四天王の上司でもあります。インドでは色々とやんちゃな行いもしましたが、今は禅側に達仏法や、千手観音の信者を守る立場です。

八部衆・阿修羅王

三面六臂で知られる阿修羅です。元は鬼神、悪神のイメージが強いですが、元々インドではアスラ神族という、本当に悪神の一族でした。帝釈天との戦いの中自分を見失っていましたが、お釈迦様に諭されて護法神になります。

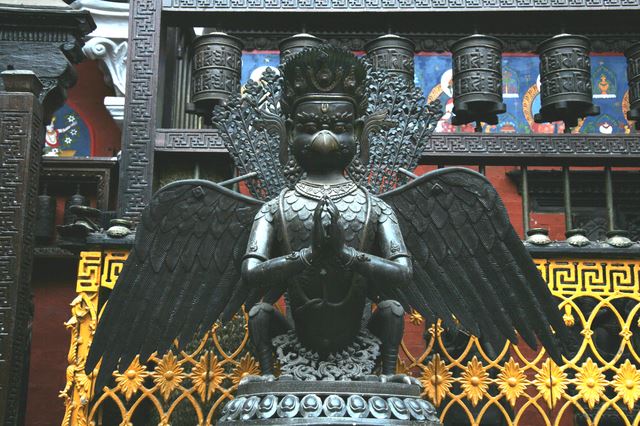

八部衆・迦楼羅王

鳥の頭に人の体をした姿で表されます。インドではヴィシュヌ神の乗り物で、ガルーダという名前でした。単なる聖鳥ではなく煩悩の象徴とされていた龍を食らい、口からは火を吐きます。この炎は不動明王の背後で燃え盛っている、煩悩を焼き祓い浄める炎なのです。

八部衆・沙羯羅王

ナーガと呼ばれる龍の一族です。龍には煩悩だけではなく、天候を操る神としての一面もある為、そちらの説が採用された模様。沙羯羅というのはナーガ、龍族の王を指し、『法華経』や『今昔物語』では娘が活躍するなど、一族郎党大物です。

【善女龍王】

沙羯羅の娘で、三女。と言っても像容では男性の姿で表されることが多いです。824年。日照りが続きました。雨乞いの為、興福寺の守敏と当時の空海にそれぞれ雨乞いの命が出されました。いずれも自信を持って紀等を行いますが、雨は降りませんでした。「おかしいな。龍族に祈ったのに」と調べると、「空海が何だ!」と妬んだ守敏により、龍族は皆壺の中。人間に簡単に閉じ込められてどうすると言いたくなりますが、善女龍王だけは捕まらなかったため、雨を降らせることに成功しました。

八部衆・乾闥婆王

インドではソーマと呼ばれる酒を守る楽団でした。楽団兼酒の護衛です。女好きだけど、清らかな娘は守るという、紳士な一面を持ちます。食事はせず、香りを食べ、音や香りがどこから来るか分からないため、インド名ガンダルヴァは蜃気楼の語源にもなりました。

八部衆・緊那羅王

ブラフマーの爪先から生まれた、「人なのか何なのか」よく分からないという存在です。乾闥婆と同じく楽団でもあります。

八部衆・五部浄天

別名は天。興福寺では五名の聖人が合体した姿として表されていました。そちらは旨から上、そして右腕の一部しか残っていませんが、三十三間堂などでは勇ましい姿を拝むことができます。

八部衆・毘婆伽羅王

像容では男性ですが、インドではシヴァ神の妻にして美貌のパールヴァティーでした。しかし、夫をも踏みつけるほどの恐るべき戦闘の神でもあり、その性格が仏教で護法神として扱われるようになったようです。

八部衆・摩侯羅王

乾闥婆、緊那羅に続く元ミュージシャン護法神です。その時の名残か琵琶を持っています。それでも強そうに見えるから不思議です。

金大王と満仙王

毘沙門天の眷属で、共に八大夜叉大将の一員です。八大夜叉大将とは、5000の夜叉のトップに立つ8名を示します。

金毘羅王

十二神将の一人、子年屋根の方角の守護者、リーダーの宮毘羅(くびら)です。元はインドで水の神とされていました。

満善車王

あまり数が多いとダブりもあります。満善車王は満仙王(満顕夜叉)と緊那羅王とのダブりが認められる一尊です。

沙羯羅の娘で、三女。と言っても像容では男性の姿で表されることが多いです。824年。日照りが続きました。雨乞いの為、興福寺の守敏と当時の空海にそれぞれ雨乞いの命が出されました。いずれも自信を持って紀等を行いますが、雨は降りませんでした。「おかしいな。龍族に祈ったのに」と調べると、「空海が何だ!」と妬んだ守敏により、龍族は皆壺の中。人間に簡単に閉じ込められてどうすると言いたくなりますが、善女龍王だけは捕まらなかったため、雨を降らせることに成功しました。

八部衆・乾闥婆王

インドではソーマと呼ばれる酒を守る楽団でした。楽団兼酒の護衛です。女好きだけど、清らかな娘は守るという、紳士な一面を持ちます。食事はせず、香りを食べ、音や香りがどこから来るか分からないため、インド名ガンダルヴァは蜃気楼の語源にもなりました。

八部衆・緊那羅王

ブラフマーの爪先から生まれた、「人なのか何なのか」よく分からないという存在です。乾闥婆と同じく楽団でもあります。

八部衆・五部浄天

別名は天。興福寺では五名の聖人が合体した姿として表されていました。そちらは旨から上、そして右腕の一部しか残っていませんが、三十三間堂などでは勇ましい姿を拝むことができます。

八部衆・毘婆伽羅王

像容では男性ですが、インドではシヴァ神の妻にして美貌のパールヴァティーでした。しかし、夫をも踏みつけるほどの恐るべき戦闘の神でもあり、その性格が仏教で護法神として扱われるようになったようです。

八部衆・摩侯羅王

乾闥婆、緊那羅に続く元ミュージシャン護法神です。その時の名残か琵琶を持っています。それでも強そうに見えるから不思議です。

金大王と満仙王

毘沙門天の眷属で、共に八大夜叉大将の一員です。八大夜叉大将とは、5000の夜叉のトップに立つ8名を示します。

金毘羅王

十二神将の一人、子年屋根の方角の守護者、リーダーの宮毘羅(くびら)です。元はインドで水の神とされていました。

満善車王

あまり数が多いとダブりもあります。満善車王は満仙王(満顕夜叉)と緊那羅王とのダブりが認められる一尊です。

金色孔雀王

怒れる忿怒相で知られる明王で唯一菩薩顔をした孔雀明王です。孔雀明王としては孔雀に乗っていますが、二十八部衆の時は立像が主になります。

大弁功徳天

弁財天、もしくは吉祥天とされます。元々この両者は同一視されることもありますが、これを期に役割を見分けるのもいいでしょう。弁天様は元川の神で水を関係があります。一時武装していましたが今は琵琶を持ち、音楽や財宝の神として信仰されるのが一般的です。吉祥天は毒損では唐風の着物を着、福徳を司る神です。

神母天

子供の守護神、鬼子母神です。500人もしくは1000人の子を持ち、自分の子供の為他者の子をさらっていた鬼女でしたが、お釈迦様に一番下の子を隠されたことで子を失う悲しみを思い知って改心した経緯は有名ですね。

散脂大将

鬼子母神の夫とされます。

難陀龍王

八大龍王の一員です。

魔醯首羅王

別名大自在天。その正体は、インドの破壊神、シヴァ神でした。何という大物を従えているのでしょうか、千手観音。

藪数仙人

神ではなく、聖人上がりの眷属です。しかしかつては殺生の罪で地獄に落とされました。そこをお釈迦様に救われて仏門に入り、二十八部衆となります。仏教版構成物語です。

摩和羅女

老婆の姿をしていますが、インドでは大地の女神です。何だかエネルギーを感じますが、同時に恵みをもたらしてくれる存在としてはやはり若い美女よりも老婆姿の方があっているかもしれません。お釈迦様が悟りを開いた時に地面から姿を現して祝福したとの伝説を持ちます。

風神と雷神

屏風絵でも有名な、太鼓を背負った雷神と袋を持った風神です。この姿は中国な石インドから伝えられたもので日本産ではありません。

大弁功徳天

弁財天、もしくは吉祥天とされます。元々この両者は同一視されることもありますが、これを期に役割を見分けるのもいいでしょう。弁天様は元川の神で水を関係があります。一時武装していましたが今は琵琶を持ち、音楽や財宝の神として信仰されるのが一般的です。吉祥天は毒損では唐風の着物を着、福徳を司る神です。

神母天

子供の守護神、鬼子母神です。500人もしくは1000人の子を持ち、自分の子供の為他者の子をさらっていた鬼女でしたが、お釈迦様に一番下の子を隠されたことで子を失う悲しみを思い知って改心した経緯は有名ですね。

散脂大将

鬼子母神の夫とされます。

難陀龍王

八大龍王の一員です。

魔醯首羅王

別名大自在天。その正体は、インドの破壊神、シヴァ神でした。何という大物を従えているのでしょうか、千手観音。

藪数仙人

神ではなく、聖人上がりの眷属です。しかしかつては殺生の罪で地獄に落とされました。そこをお釈迦様に救われて仏門に入り、二十八部衆となります。仏教版構成物語です。

摩和羅女

老婆の姿をしていますが、インドでは大地の女神です。何だかエネルギーを感じますが、同時に恵みをもたらしてくれる存在としてはやはり若い美女よりも老婆姿の方があっているかもしれません。お釈迦様が悟りを開いた時に地面から姿を現して祝福したとの伝説を持ちます。

風神と雷神

屏風絵でも有名な、太鼓を背負った雷神と袋を持った風神です。この姿は中国な石インドから伝えられたもので日本産ではありません。

まとめ

時代が変われば信仰も変わります。いずれ劣らぬ超大物ばかりでしたが、それを眷属にするというのはやはり大きな優しさの証なのでしょう。時に顕著に、時に影ながら仏を支える眷属特集でした。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)