とっても強そう!【征夷大将軍】は時代と共に役割が変わっていった称号だった

関連キーワード

皆さんは征夷大将軍と聞いて、誰を想像しますか?坂上田村麻呂?源頼朝?それとも足利尊氏や徳川家康でしょうか。将軍、というくらいですからとても偉そうですね。一口に征夷大将軍といっても、長い日本の歴史の中で、その意味合いが次第に変わっていきました。

今回はそんな「征夷大将軍」について、ご紹介します。

今回はそんな「征夷大将軍」について、ご紹介します。

征夷、ってどういう意味?

征夷とは、「夷」を武力で制圧し支配下に置こうという意味です。では、「夷」とは何か・・・。それは、実は中国から輸入された考え方「中華思想」がもとになっています。

中華思想は「中国(漢民族)こそが宇宙、世界の文化、政治といったあらゆるものの中心である」との考え方を持っていて、中国王朝の支配下にない国や地域を、未開発で文化のない野蛮な民族が住んでいて、服従させるべき劣った国々であると捉えていました。

中国王朝から見た四方にいる民族に「東夷(とうい)、西戎(せいじゅう)、北狄(ほくてき)、南蛮(なんばん)」といった蔑称ともいえる名を付けており、それは「四夷」と呼ばれています。

中国との交流が盛んになる中でこの「中華思想」や「四夷」の考え方が日本に導入され都の人々の間に浸透していきます。このようにしてヤマト朝廷から見たら東側となる、距離的にも思想的にも朝廷の支配の及んでいない北陸、東北などが「夷」と呼ばれるようになりました。(もともとは、日本だって中国からしたら「東夷」なわけですが)

中華思想は「中国(漢民族)こそが宇宙、世界の文化、政治といったあらゆるものの中心である」との考え方を持っていて、中国王朝の支配下にない国や地域を、未開発で文化のない野蛮な民族が住んでいて、服従させるべき劣った国々であると捉えていました。

中国王朝から見た四方にいる民族に「東夷(とうい)、西戎(せいじゅう)、北狄(ほくてき)、南蛮(なんばん)」といった蔑称ともいえる名を付けており、それは「四夷」と呼ばれています。

中国との交流が盛んになる中でこの「中華思想」や「四夷」の考え方が日本に導入され都の人々の間に浸透していきます。このようにしてヤマト朝廷から見たら東側となる、距離的にも思想的にも朝廷の支配の及んでいない北陸、東北などが「夷」と呼ばれるようになりました。(もともとは、日本だって中国からしたら「東夷」なわけですが)

飛鳥・奈良・平安時代(律令制時代)の征夷大将軍

古代の日本は、中国に習って法的秩序を持った官僚国家を目指した律令制の時代でした。

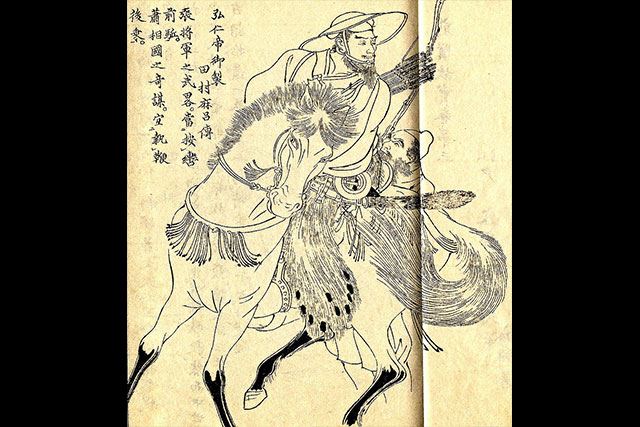

その頃朝廷から征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂は、蝦夷対策に活躍しました。現在の岩手県のあたりで蝦夷のリーダー阿弖流為(アテルイ)と交戦し、勝利を納めます。阿弖流為は母礼(モレ)と共に降伏、平安京で詮議を受けますが、結局は処刑されてしまいました。

ここでいう蝦夷とは、エゾではなくエミシとよみます。エゾシカやエゾリスなどの名前にその名残が見られるような、北海道やアイヌ民族のことではなく、古代日本における朝廷の支配下になかった、主に東北の人々をエミシと呼んでいました。

そんな東北にいる「夷」を、制圧するために朝廷が任命した役職が征夷大将軍です。桓武天皇の治世(在位781~806年)にはじめて設置された役職でした。あまり知られてはいないもしれませんが、日本海側を進む征夷軍には「征狄将軍(鎮狄将軍とも)」、九州などに進む征夷軍には「征西将軍(鎮西将軍とも)」が、それぞれ指揮を執っています。朝廷にとっての「夷」は東北だけではなかったのですね。

もちろん、征夷大将軍となったのは、坂上田村麻呂だけではありません。桓武天皇以前にも「征夷大将軍」と同じ意味またはそれに準ずるような役職はあり、記録に残っている人数は10人に及びます。

・720年 多治比県守(たじひのあがたもり)

・724年 藤原宇合(ふじわらのうまかい)

・737年 藤原麻呂(ふじわらのまろ)

・780年 藤原継縄(ふじわらのつぐただ)

・780年 藤原小黒麻呂(ふじわらのおぐろまろ)

・784年 大伴家持(おおとものやかもち)

・788年 紀古佐美(きのこさみ)

・791年 大友弟麻呂(おおとものおとまろ)

・797年 坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)

・811年 文屋綿麻呂(ふんやのわたまろ)

蝦夷対策と同時期に平安京への遷都も行った桓武天皇でしたが、民衆の負担は大きく、晩年である805年には、若き参議の藤原緒嗣の「天下の民が苦しむのは軍事(対蝦夷政策)と造作(平安京の造営)です」との主張を聞き入れ、その二大事業を中止することに決定しました。その後の平城天皇を経て嵯峨天皇の御代に一度出された蝦夷討伐軍(征夷大将軍・文屋綿麻呂)を最後に、長きにわたる東北への干渉は終焉を迎えました。

その頃朝廷から征夷大将軍に任命された坂上田村麻呂は、蝦夷対策に活躍しました。現在の岩手県のあたりで蝦夷のリーダー阿弖流為(アテルイ)と交戦し、勝利を納めます。阿弖流為は母礼(モレ)と共に降伏、平安京で詮議を受けますが、結局は処刑されてしまいました。

ここでいう蝦夷とは、エゾではなくエミシとよみます。エゾシカやエゾリスなどの名前にその名残が見られるような、北海道やアイヌ民族のことではなく、古代日本における朝廷の支配下になかった、主に東北の人々をエミシと呼んでいました。

そんな東北にいる「夷」を、制圧するために朝廷が任命した役職が征夷大将軍です。桓武天皇の治世(在位781~806年)にはじめて設置された役職でした。あまり知られてはいないもしれませんが、日本海側を進む征夷軍には「征狄将軍(鎮狄将軍とも)」、九州などに進む征夷軍には「征西将軍(鎮西将軍とも)」が、それぞれ指揮を執っています。朝廷にとっての「夷」は東北だけではなかったのですね。

もちろん、征夷大将軍となったのは、坂上田村麻呂だけではありません。桓武天皇以前にも「征夷大将軍」と同じ意味またはそれに準ずるような役職はあり、記録に残っている人数は10人に及びます。

・720年 多治比県守(たじひのあがたもり)

・724年 藤原宇合(ふじわらのうまかい)

・737年 藤原麻呂(ふじわらのまろ)

・780年 藤原継縄(ふじわらのつぐただ)

・780年 藤原小黒麻呂(ふじわらのおぐろまろ)

・784年 大伴家持(おおとものやかもち)

・788年 紀古佐美(きのこさみ)

・791年 大友弟麻呂(おおとものおとまろ)

・797年 坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)

・811年 文屋綿麻呂(ふんやのわたまろ)

蝦夷対策と同時期に平安京への遷都も行った桓武天皇でしたが、民衆の負担は大きく、晩年である805年には、若き参議の藤原緒嗣の「天下の民が苦しむのは軍事(対蝦夷政策)と造作(平安京の造営)です」との主張を聞き入れ、その二大事業を中止することに決定しました。その後の平城天皇を経て嵯峨天皇の御代に一度出された蝦夷討伐軍(征夷大将軍・文屋綿麻呂)を最後に、長きにわたる東北への干渉は終焉を迎えました。

源頼朝以降の征夷大将軍

貴族の時代が終焉をむかえ、かわって武士が台頭してきた平安末期~鎌倉時代。官僚的な支配ではなく武力によって政府を作っていく時代がやってきました。京の都で力を持っていた平氏を、さらなる武力で追い出し京を制圧した木曽義仲は、朝廷より200ほど前から形骸化してしまっていた「征夷大将軍」の位を与えられました。形骸化する前の征夷大将軍は東国を制圧するという意味合いが強かったため、東にいる源頼朝を意識していたものと思われます。結果的に木曽義仲も朝廷の不興を買い、朝廷は頼朝へ義仲討伐命を出します。そして源頼朝もまた、朝廷により征夷大将軍の位を任ぜられることになるのです。

こうして、鎌倉幕府の成立以降「征夷大将軍」は、幕府の最高権力者に対して朝廷から認められる役職と変わっていきました。南北朝時代には皇族が将軍となり室町時代では足利将軍が、そして徳川家が、代々征夷大将軍を引き継いでいくことになります。じつに、最後の徳川将軍、15代徳川慶喜が大政奉還を行うまで、征夷大将軍という役職は続いていきました。

こうして、鎌倉幕府の成立以降「征夷大将軍」は、幕府の最高権力者に対して朝廷から認められる役職と変わっていきました。南北朝時代には皇族が将軍となり室町時代では足利将軍が、そして徳川家が、代々征夷大将軍を引き継いでいくことになります。じつに、最後の徳川将軍、15代徳川慶喜が大政奉還を行うまで、征夷大将軍という役職は続いていきました。

おまけ~現代にみる中華思想の名残「南蛮」

カモ南蛮、南蛮漬け、カレー南蛮・・・などの料理名に使われる南蛮は、中華思想の「四夷」では、東南アジアやポルトガル、スペインの人々のことを指していたようです。

日本に渡ってきた宣教師や交易のためにやってきたポルトガル人やスペイン人から伝わった料理のことを南蛮、と呼ぶようになったそうです。南蛮漬けはマリネなどが元となった甘酢を使った料理で、南蛮ソバなどの南蛮は、ネギのことを指しています。理由はポルトガル・スペイン人が好んでネギを食べていたから・・・だそう。ほかにもトウガラシのことも、南蛮辛子と呼んだりします。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)