まさにジャパンオリジナル!平安時代の画期的な大発明「ひらがな」

関連キーワード

「じぶんのなまえをかいてみよう」と、小学校になったら一番初めに習うのはこのひらがなです。

日本に文字が入ってきたのは、中国から漢字が輸入されたことによります。それまで話し言葉としての音はありましたが、地域による差も大きくまた、それを書いて伝えたり残したりすることはできていませんでした。中国からもたらされたばかりの漢字は、現代のように意味を重視するのではなく、発音を重視するものでした。

たとえば、古代の歌集・万葉集の中でも有名な、額田王の一首

「あかねさす紫野行き標行き野守は見ずや君が袖ふる」

も、原文では

「茜草指武良野逝標野行野守者不見哉君之袖布流」

となっています。

これは万葉仮名と言って、「単語を示す漢字」と「発音の音だけを示す漢字」を組み合わせた表現方法です。いま私たちが万葉集を楽しく鑑賞できるのは偏に万葉研究者たちの解読があってこそ。このように、古代の日本語は全部漢字ばかりでした。

日本に文字が入ってきたのは、中国から漢字が輸入されたことによります。それまで話し言葉としての音はありましたが、地域による差も大きくまた、それを書いて伝えたり残したりすることはできていませんでした。中国からもたらされたばかりの漢字は、現代のように意味を重視するのではなく、発音を重視するものでした。

たとえば、古代の歌集・万葉集の中でも有名な、額田王の一首

「あかねさす紫野行き標行き野守は見ずや君が袖ふる」

も、原文では

「茜草指武良野逝標野行野守者不見哉君之袖布流」

となっています。

これは万葉仮名と言って、「単語を示す漢字」と「発音の音だけを示す漢字」を組み合わせた表現方法です。いま私たちが万葉集を楽しく鑑賞できるのは偏に万葉研究者たちの解読があってこそ。このように、古代の日本語は全部漢字ばかりでした。

ひらがなの発明

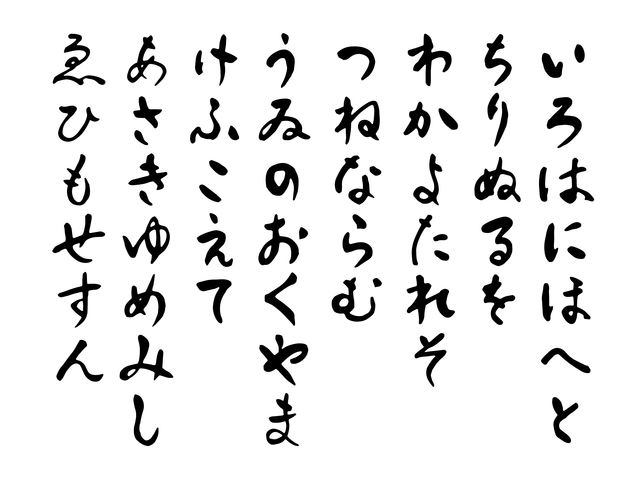

丸みを帯びた優しい雰囲気が特徴のひらがなは、平安時代に、借字と呼ばれた万葉仮名をもとにして作られました。借字とは、借りてきた文字という意味です。

誰がひらがなを作ったか、と言う問題は諸説あり、はっきりとしたことは分かっていませんが、なにしろこれは画期的な発明でした。細かい線が引ける鉛筆なんてない筆書きの時代でしたから、簡素なひらがなはじわじわと宮中を中心に広がりました。男性が書く文字や公式な文書は漢字で、女性が書く文字や和歌、覚書などはひらがなで、と使い分けて使用していたのです。

できた当時はひらがなも200文字ほどあったようですが、時代が下がるにつれ洗練され現代の50文字が定着しています。

誰がひらがなを作ったか、と言う問題は諸説あり、はっきりとしたことは分かっていませんが、なにしろこれは画期的な発明でした。細かい線が引ける鉛筆なんてない筆書きの時代でしたから、簡素なひらがなはじわじわと宮中を中心に広がりました。男性が書く文字や公式な文書は漢字で、女性が書く文字や和歌、覚書などはひらがなで、と使い分けて使用していたのです。

できた当時はひらがなも200文字ほどあったようですが、時代が下がるにつれ洗練され現代の50文字が定着しています。

実はカタカナの方が先だった

現代では一年生で習うのはひらがなが先ですので、カタカナは後からできたと思われがちですが、実はカタカナの方が先に作られていました。これは、僧たちが中国の漢字で書かれた仏教の経典を読み下す際に、読解をサポートする文字として借字を簡略化したものを漢字の横に小さく添えたのが始まりです。漢文についているレ点を想像してもらえると分かりやすいと思います。

ひらがなと同じ借字を起源とするカタカナですが、文字の美しさや個性も鑑賞対象になるひらがなと比べ、カタカナは、記号的要素が強いのが特徴と言えます。

たった50個の、易しく書ける簡単な形の文字「ひらがな」。私たち日本人が一生親しんでいくこの日本だけの文字を、これからも大切に守っていきたいですね。

ひらがなと同じ借字を起源とするカタカナですが、文字の美しさや個性も鑑賞対象になるひらがなと比べ、カタカナは、記号的要素が強いのが特徴と言えます。

たった50個の、易しく書ける簡単な形の文字「ひらがな」。私たち日本人が一生親しんでいくこの日本だけの文字を、これからも大切に守っていきたいですね。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)