弱いからこそ結集しよう!民衆のパワーが世の中を動かした「一揆」とは

関連キーワード

歴史の授業で一度は聞いたことがある「一揆」。

一揆は、「農民が武器を持って起こした反乱」だとか「民衆が米屋を襲った打ち壊し」といったイメージを持たれがちですが、そればかりではなく真相は少し違うようです。

一揆は、「農民が武器を持って起こした反乱」だとか「民衆が米屋を襲った打ち壊し」といったイメージを持たれがちですが、そればかりではなく真相は少し違うようです。

「一揆」とは

一揆とは、単に反乱・暴動といった行動のことを指すのではなく、「考え方を共にし一致団結した集団」のことを指します。

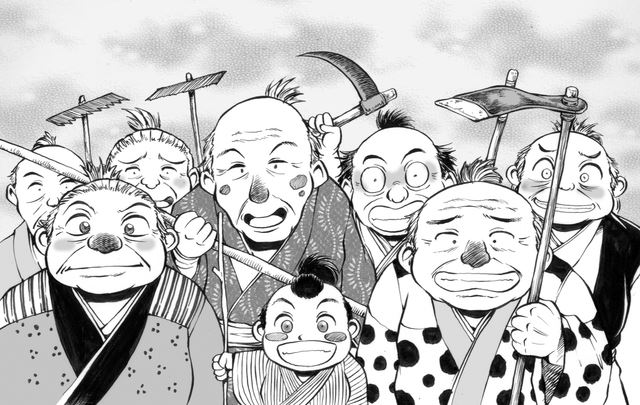

例えば百姓一揆では、鎌や鍬などの農具を持って集まり、領主に年貢の免除などを要求するものが多いですが、はじめから領主を傷つけてやろうという気で襲い掛かる訳ではありません。領主を殺してしまったら、自分たちの権益も無くなってしまうからです。現代でいうところのデモやストライキのようなもので、要求を通すために集団で行う活動が「一揆」と呼ばれているのです。

例えば百姓一揆では、鎌や鍬などの農具を持って集まり、領主に年貢の免除などを要求するものが多いですが、はじめから領主を傷つけてやろうという気で襲い掛かる訳ではありません。領主を殺してしまったら、自分たちの権益も無くなってしまうからです。現代でいうところのデモやストライキのようなもので、要求を通すために集団で行う活動が「一揆」と呼ばれているのです。

一揆の種類

一口に「一揆」と言ってもさまざまな形態があります。

<土一揆>

室町時代に、土民(土着の農民)たちが連帯組織を形成し、幕府や守護などの支配階級者に、主に徳政令の発布を要求した一揆。徳政令とは、朝廷や幕府が、債権者や金融業者に対して債権放棄を命じること、いわゆる「借金帳消し」です。ほかにも土民たちの要求は、疫病対策・貧困救済・将軍の不信任などと多岐にわたりました。

<国一揆>

国一揆は南北朝・室町時代に、領主層の人々が領地の自治権や領主権の確保を要求し、一揆を組織したものです。

<百姓一揆>

江戸時代に百姓・農民が、幕府や大名などの支配者に対し行った反抗活動が百姓一揆です。発生の原因はさまざまで、領主の悪政や検地の不正、厳しい年貢の取り立てや助郷(すけごう:労働課役)の重い負担などがあげられます。

<信仰による一揆>

戦国時代に起こった浄土真宗の本願寺教団による権力へ反抗運動である「一向一揆」や、江戸時代、圧政と重税、キリスト教への弾圧が原因となった「天草・島原一揆(天草・島原の乱)」などがあげられます。

<世直し一揆>

世直し一揆は江戸時代後半から明治時代初めに、新規の徴税、徴兵、米価高騰などの原因で起こった打ち壊しや一揆の総称です。

<土一揆>

室町時代に、土民(土着の農民)たちが連帯組織を形成し、幕府や守護などの支配階級者に、主に徳政令の発布を要求した一揆。徳政令とは、朝廷や幕府が、債権者や金融業者に対して債権放棄を命じること、いわゆる「借金帳消し」です。ほかにも土民たちの要求は、疫病対策・貧困救済・将軍の不信任などと多岐にわたりました。

<国一揆>

国一揆は南北朝・室町時代に、領主層の人々が領地の自治権や領主権の確保を要求し、一揆を組織したものです。

<百姓一揆>

江戸時代に百姓・農民が、幕府や大名などの支配者に対し行った反抗活動が百姓一揆です。発生の原因はさまざまで、領主の悪政や検地の不正、厳しい年貢の取り立てや助郷(すけごう:労働課役)の重い負担などがあげられます。

<信仰による一揆>

戦国時代に起こった浄土真宗の本願寺教団による権力へ反抗運動である「一向一揆」や、江戸時代、圧政と重税、キリスト教への弾圧が原因となった「天草・島原一揆(天草・島原の乱)」などがあげられます。

<世直し一揆>

世直し一揆は江戸時代後半から明治時代初めに、新規の徴税、徴兵、米価高騰などの原因で起こった打ち壊しや一揆の総称です。

一揆の結果

弱い立場、被支配側の人々が、団結して生活の改善を訴えた「一揆」。一揆の多くは支配者たちによって鎮圧されました。要求が届く代わりに主導者らが死罪などの厳罰に処されたり、それどころか武力で押さえられ一揆軍が殲滅してしまうという悲劇もありました。

政治情勢が不安定な時、災害や疫病の流行、激しい飢饉の時などに一揆は起きています。一揆は世相を色濃く反映した民衆の声そのものであるといえます。

政治情勢が不安定な時、災害や疫病の流行、激しい飢饉の時などに一揆は起きています。一揆は世相を色濃く反映した民衆の声そのものであるといえます。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)