「玄関」の由来をご存知ですか?禅語から学ぶ仏教の教え

関連キーワード

禅宗の文献に記された禅師のことばや用語を禅語と言います。禅の教えを説くときに使う特別なことばとして伝えられたものですが、長い年月を経て意味が変わり、日常語になっていることばもたくさんあります。例えば「玄関」も禅語です。

もともと「玄関」は「奥深い仏道への入り口」「悟りの道への関門」という仏教用語でした。室町時代以降、書院造の建物が作られるようになり、訪問客を応対するため、式台をつけた格式のある出入り口が書院や寺院の方丈などに設けられました。こうした寺院の出入り口に、「ここは奥深い仏道への入り口」という意味を込めて「玄関」と文字を掲げたことから、禅寺の入り口や山門のことを「玄関」と呼ぶようになりました。現在のように、普通の家の入り口を玄関と呼ぶようになったのは、式台のある出入り口が一般の家屋にも取り入れられるようになった江戸時代以降のことです。

このように、変わってきた禅語もありますが、禅師が弟子とのやりとりで教えられたことばは書籍とともに変わらず残されています。そのことばは仏教の教えや禅の真理を知る手がかりであるとともに、日々の暮らしに活かしたい真理を含んでいます。有名な禅語からいくつか紹介します。

もともと「玄関」は「奥深い仏道への入り口」「悟りの道への関門」という仏教用語でした。室町時代以降、書院造の建物が作られるようになり、訪問客を応対するため、式台をつけた格式のある出入り口が書院や寺院の方丈などに設けられました。こうした寺院の出入り口に、「ここは奥深い仏道への入り口」という意味を込めて「玄関」と文字を掲げたことから、禅寺の入り口や山門のことを「玄関」と呼ぶようになりました。現在のように、普通の家の入り口を玄関と呼ぶようになったのは、式台のある出入り口が一般の家屋にも取り入れられるようになった江戸時代以降のことです。

このように、変わってきた禅語もありますが、禅師が弟子とのやりとりで教えられたことばは書籍とともに変わらず残されています。そのことばは仏教の教えや禅の真理を知る手がかりであるとともに、日々の暮らしに活かしたい真理を含んでいます。有名な禅語からいくつか紹介します。

「一日作さざれば、一日食らはず」

洪州宗の系譜を継ぐ唐代の僧、百丈懐海禅師(794~894年)のことばです。百丈禅師は西山慧照和尚のもとで出家され、衡山の法朝律師の許で具足戒を受けられました。そして馬祖同一大師のもとで修業されてその法を嗣ぎ、百丈寺で黄檗希運禅師(臨済禅師の師)など、数多くの禅師を育てられました。禅門の規範のことを「清規(しんぎ)」と言いますが、初めて清規をつくられたのは、百丈禅師と言われています。

インド仏教の戒律では僧侶の労働を禁じ、僧侶の生活は寄進と托鉢に頼っています。インドから中国に仏教が入ってきたときも、その戒律は守られていました。しかし、出家者の急増が社会的に悪影響を及ぼしたため、僧侶淘汰令が出て寺院経営ができなくなり、僧侶は自給自足の生活を強いられました。こういった唐代の社会状況をインド仏教の戒律と照らし合わせて折衷されたのが百丈禅師です。百丈禅師は『百丈清規(ひゃくじょうしんぎ)』を定め、労働の中に悟りへの道、修行の場を見出して、自給自足の体制を確立されました。

「一日作さざれば」の「作」は、作務すなわち労働のことです。百丈禅師は高齢になっても、日々の労働を欠かさず、自給自足の生活を実践されていました。見かねた弟子たちが農具を隠したため、働けなかった百丈はその日の食事をとりませんでした。弟子たちが「なぜ食事を召し上がらないのですか?」と尋ねたとき、百丈禅師の答えが「一日作さざれば一日食らわず」でした。

百丈禅師は「働くことこそ仏のはからいであり姿である」と、作務を仏道の修行とされました。食べることはたくさんの命をいただくことです。私たちはその命を奪って自分の命を成り立たせています。今日の自分は、たくさんの命に値する働き、修行をしたただろうか。そう思うと食べることができない。百丈禅師のことばからは、労働が生活の糧を得るためだけの行為だけではなく、仏教の教えを得る大切な修行のひとつであること、労働の大切さが伝わってきます。今日の禅宗でも、作務は大切な修行とされていますが、その根本は百丈禅師の教えにあります。

インド仏教の戒律では僧侶の労働を禁じ、僧侶の生活は寄進と托鉢に頼っています。インドから中国に仏教が入ってきたときも、その戒律は守られていました。しかし、出家者の急増が社会的に悪影響を及ぼしたため、僧侶淘汰令が出て寺院経営ができなくなり、僧侶は自給自足の生活を強いられました。こういった唐代の社会状況をインド仏教の戒律と照らし合わせて折衷されたのが百丈禅師です。百丈禅師は『百丈清規(ひゃくじょうしんぎ)』を定め、労働の中に悟りへの道、修行の場を見出して、自給自足の体制を確立されました。

「一日作さざれば」の「作」は、作務すなわち労働のことです。百丈禅師は高齢になっても、日々の労働を欠かさず、自給自足の生活を実践されていました。見かねた弟子たちが農具を隠したため、働けなかった百丈はその日の食事をとりませんでした。弟子たちが「なぜ食事を召し上がらないのですか?」と尋ねたとき、百丈禅師の答えが「一日作さざれば一日食らわず」でした。

百丈禅師は「働くことこそ仏のはからいであり姿である」と、作務を仏道の修行とされました。食べることはたくさんの命をいただくことです。私たちはその命を奪って自分の命を成り立たせています。今日の自分は、たくさんの命に値する働き、修行をしたただろうか。そう思うと食べることができない。百丈禅師のことばからは、労働が生活の糧を得るためだけの行為だけではなく、仏教の教えを得る大切な修行のひとつであること、労働の大切さが伝わってきます。今日の禅宗でも、作務は大切な修行とされていますが、その根本は百丈禅師の教えにあります。

「随所に主となれば立処みな真なり」

唐代末期、臨済宗を開かれた臨済義玄禅師(~867年)のことばです。臨済禅師は黄檗希運禅師に師事して禅宗を学ばれました。修行中、仏教の本質を三度師に尋ねて三度師に叩かれたのち、大愚老師に諭されて大悟を得、再び黄檗禅師のもとに戻って修行したという話が「黄檗三打」として知られています。臨済禅師のことばは『義玄録』にまとめられ、宋代に印刷されて広く伝えられました。「喝」を多用する峻烈な禅風と言われています。

「随所に主となれば」の「主」は主人とか主役の「主」ではなく、主体性を意味しています。「どんなところでも、どんな状況にあっても主体性を持って生きる」ということです。

そうすれば、「立処みな真なり」すなわち、生きていく場所が真実ありのままの姿になるという意味です。

ちなみに、「主人公」ということばは小説やドラマの中心の役を指して使われていますが、このことばも元をただせば禅語で「本来の自分」「主体的な人格」という意味です。

「主」は、自分の中に本来備えている仏性でもあります。 物事がうまくいかないとき、わたしたちは「自分の居るべき場所はここではない」とか「もっと自分を活かせる場所があるはずだ」と言いたくなります。しかし、本当にどこか違う場所に行けば、違う生き方ができるのでしょうか。どんな状況にあっても、本来の自分であることの大切さ。このことばは、主体性を持ってしっかり生きていくことが大事ということを教えてくれます。

「随所に主となれば」の「主」は主人とか主役の「主」ではなく、主体性を意味しています。「どんなところでも、どんな状況にあっても主体性を持って生きる」ということです。

そうすれば、「立処みな真なり」すなわち、生きていく場所が真実ありのままの姿になるという意味です。

ちなみに、「主人公」ということばは小説やドラマの中心の役を指して使われていますが、このことばも元をただせば禅語で「本来の自分」「主体的な人格」という意味です。

「主」は、自分の中に本来備えている仏性でもあります。 物事がうまくいかないとき、わたしたちは「自分の居るべき場所はここではない」とか「もっと自分を活かせる場所があるはずだ」と言いたくなります。しかし、本当にどこか違う場所に行けば、違う生き方ができるのでしょうか。どんな状況にあっても、本来の自分であることの大切さ。このことばは、主体性を持ってしっかり生きていくことが大事ということを教えてくれます。

「日々是好日」(にちにちこれこうにち・ひびこれこうじつ)

中国禅の五宗に数えられる雲門宗を開かれた雲門文偃禅師(864~949年)のことばです。雲門禅師は唐代末期から五代十国時代にかけて活躍されました。生まれながらにして聡明で、早くから世を厭われた雲門禅師は、17才で仏門に入って志澄律師の弟子となり、20才にして具足戒を受けられました。睦州禅師・雪峰禅師・霊樹禅師のもとで長く修行された後、雲門山を開いて多くの弟子たちを育てられました。そのことばは『雲門広録』三巻に残されています。取り上げられる公案も数多く、公案集の『碧巌録』などにも文偃禅師のエピソードがたくさん書かれています。「日々是好日」もそのひとつです。

ある日、禅師は修行者たちにたずねられました。「十五日より前のことは聞かない。十五日以後の心持ちについて、ひとこと述べなさい」修行者たちが答えられなかったのか、自分で答えてこういわれました。

「日日是好日」 「毎日がいい日であるように」と私たちは祈りますが、人生には雨の日もあれば晴れの日もあります。どんなにつらいことがあっても、その一日は二度とこないかけがえのない一日です。仏教の教えでは、生きることは無常であると気付くことをすすめ、過去への執着や明日を思い煩うことを戒めます。一日一日を大切に生きたときに、生かされている幸せや心の平安が生まれます。そのときに、つらい一日も「好日」となります。一日一日、今の瞬間を大切に生きることが心の平安につながります。

このことばは「毎日がいい日」と思って生きていくことの大切さを教えています。

ある日、禅師は修行者たちにたずねられました。「十五日より前のことは聞かない。十五日以後の心持ちについて、ひとこと述べなさい」修行者たちが答えられなかったのか、自分で答えてこういわれました。

「日日是好日」 「毎日がいい日であるように」と私たちは祈りますが、人生には雨の日もあれば晴れの日もあります。どんなにつらいことがあっても、その一日は二度とこないかけがえのない一日です。仏教の教えでは、生きることは無常であると気付くことをすすめ、過去への執着や明日を思い煩うことを戒めます。一日一日を大切に生きたときに、生かされている幸せや心の平安が生まれます。そのときに、つらい一日も「好日」となります。一日一日、今の瞬間を大切に生きることが心の平安につながります。

このことばは「毎日がいい日」と思って生きていくことの大切さを教えています。

座禅記事一覧はこちら

お寺での座禅体験で、静寂な空気に包まれてみる。

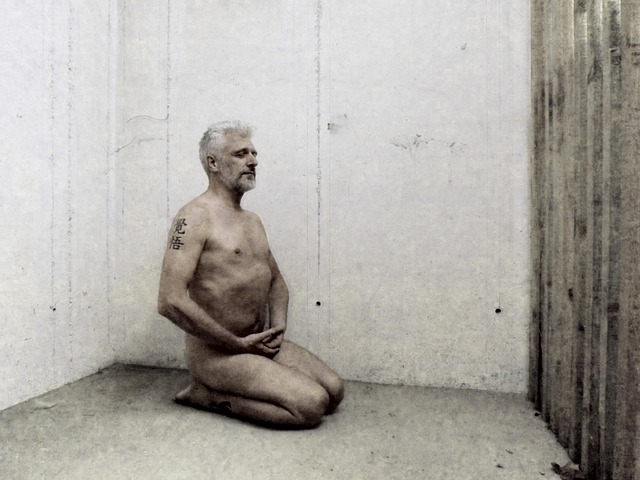

座禅の効果くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する

「あぐら」は室町時代までの正式な座り方だった!?座禅の姿勢「あぐら」と「結跏趺坐・半跏趺坐」似ているけど違う!

ビジネスマンにも人気!座禅朝晩の15分、座る時間が心と体を調える

こころとからだを見つめ、整える。座禅を体験するということ。

座禅の始まりは「座」り方から。正しい姿勢を知りましょう。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)