琵琶湖のほとりに佇む彦根城と幻の名城、安土城

関連キーワード

1、ひこにゃんが活躍、彦根城とは

近江彦根城は、徳川四天王の一人であった井伊直政が造営に着手した平山城です。慶長5年(1600年)の関が原の合戦に勝利した家康が、豊臣方に睨みを利かせる前線基地として築城を命じました。京都や西国のおさえの意味を持つので幕府も力を入れて天下普請とし、西国十二の大名たちが手伝いに駆り出されました。

城の主要部は慶長11年に完成しましたが、細部の造営は直政の子の直勝、直孝の代にまで引き継がれ、都合20年にも及んだといいます。

築城の際には敵方である石田三成の居城であった佐和山城の石などを解体して使った他、羽柴時代の秀吉が建てた長浜城や浅井氏の小谷城など、近江の諸城の遺構が再利用されています。

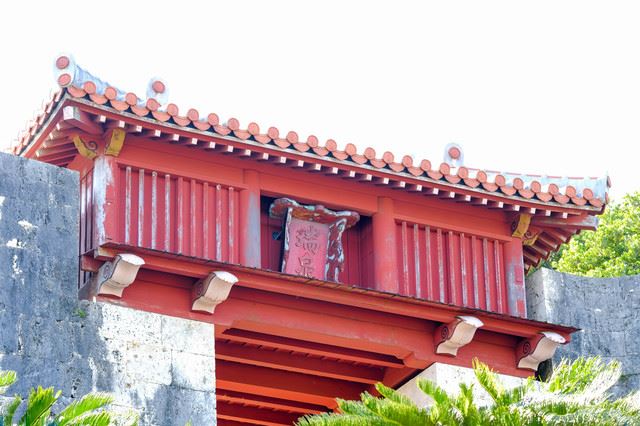

有名な天秤櫓に至る道は大きく迂回していて、たどり着くには城兵に必ず背を向けなければならないという特殊な造りになっています。また天秤櫓に渡る廊下橋は非常時には橋ごと落とせる仕掛けが施されていました。敵が近づけば橋を落として防衛するのです。

この橋を中心に左右対称の天秤を思わせる形の天秤櫓は長浜城の大手門から、三重櫓は小谷城の天守から移築しました。また、彦根城の3層3階の天守には大津城の資材が多く使われました。さらに天守近くに立つ太鼓櫓門は本丸表口を固める櫓門です。城内合図の太鼓を置いたことでその名があります。これは佐和山城の遺構です。こうした旧城の再利用は当時の城郭建設では珍しいことではありませんが、彦根城の場合はそれがとりわけ顕著なのです。

城の主要部は慶長11年に完成しましたが、細部の造営は直政の子の直勝、直孝の代にまで引き継がれ、都合20年にも及んだといいます。

築城の際には敵方である石田三成の居城であった佐和山城の石などを解体して使った他、羽柴時代の秀吉が建てた長浜城や浅井氏の小谷城など、近江の諸城の遺構が再利用されています。

有名な天秤櫓に至る道は大きく迂回していて、たどり着くには城兵に必ず背を向けなければならないという特殊な造りになっています。また天秤櫓に渡る廊下橋は非常時には橋ごと落とせる仕掛けが施されていました。敵が近づけば橋を落として防衛するのです。

この橋を中心に左右対称の天秤を思わせる形の天秤櫓は長浜城の大手門から、三重櫓は小谷城の天守から移築しました。また、彦根城の3層3階の天守には大津城の資材が多く使われました。さらに天守近くに立つ太鼓櫓門は本丸表口を固める櫓門です。城内合図の太鼓を置いたことでその名があります。これは佐和山城の遺構です。こうした旧城の再利用は当時の城郭建設では珍しいことではありませんが、彦根城の場合はそれがとりわけ顕著なのです。

2、攻守に強い臨戦態勢の天守

彦根城の天守に向かう道は最初のほうは斜度が緩やかですが、登るにつれて急になっていきます。

しかも石段の踏み幅や踏み高を微妙に違えてあるため、攻め込む敵は疲労が激しくなるのです。天守の外観は白漆喰の塗りごめに火灯窓・唐破風・千鳥破風などの変化があって美しいですが全体としては古式を残した後期望楼型の天守です。

また、天守の石垣は粗雑に見えますが、自然石を使った極めて堅牢な牛蒡積でできています。その城壁は通常の土壁とは違い、耐火性に優れ、銃弾に耐える強靭さが求められています。そのために火がつきやすい軒裏や柱を塗りこめる方式が生まれましたが、彦根城の天守の壁は竹を二重に編み、間に詰め石をしてから粗壁を塗り、さらに上塗りをしたもので、厚さは39cmもあります。これは移築前の大津城に倣ってその手法を忠実に踏襲したものと言われています。

また、天守の各所には三角や四角の鉄砲狭間、縦長の矢狭間などの狭間が設けられていますが、敵から見えないように外側に板を張り、壁土で塗りこめた「隠し狭間」が多く造られています。戦時にはこの板を破ってそこから矢や鉄砲を撃つのです。

さらに天守の屋根裏などにも兵士が座れるくらいの隠れ部屋があり、そこにも隠し狭間が付けてあります。

家康が大阪方への備えとして築城を急いだ、この彦根城は文字通り臨戦態勢の城なのです。

しかも石段の踏み幅や踏み高を微妙に違えてあるため、攻め込む敵は疲労が激しくなるのです。天守の外観は白漆喰の塗りごめに火灯窓・唐破風・千鳥破風などの変化があって美しいですが全体としては古式を残した後期望楼型の天守です。

また、天守の石垣は粗雑に見えますが、自然石を使った極めて堅牢な牛蒡積でできています。その城壁は通常の土壁とは違い、耐火性に優れ、銃弾に耐える強靭さが求められています。そのために火がつきやすい軒裏や柱を塗りこめる方式が生まれましたが、彦根城の天守の壁は竹を二重に編み、間に詰め石をしてから粗壁を塗り、さらに上塗りをしたもので、厚さは39cmもあります。これは移築前の大津城に倣ってその手法を忠実に踏襲したものと言われています。

また、天守の各所には三角や四角の鉄砲狭間、縦長の矢狭間などの狭間が設けられていますが、敵から見えないように外側に板を張り、壁土で塗りこめた「隠し狭間」が多く造られています。戦時にはこの板を破ってそこから矢や鉄砲を撃つのです。

さらに天守の屋根裏などにも兵士が座れるくらいの隠れ部屋があり、そこにも隠し狭間が付けてあります。

家康が大阪方への備えとして築城を急いだ、この彦根城は文字通り臨戦態勢の城なのです。

3、幕末まで代々城主をつとめた井伊氏とは?

彦根城は建設時から幕末に至るまで約260年間代々井伊氏の居城でした。

では井伊氏とはどういった大名だったのでしょうか。

大きく出世を果たして彦根城の城主となった言い直政は徳川家康のもとで武勲を重ね、本多忠勝、榊原康政、酒井忠次と共に徳川四天王として有名な人物です。武田家が滅んでからは武田の旧家臣団の一部を自分の配下に加え、山県昌景の軍装を採用し、「井伊の赤備え」という強力な精鋭部隊を率いました。直政自身も合戦の際には最前線で戦う猛将で体には無数の傷があったようです。徳川家最古参の重臣である石川数正が豊臣秀吉に引き抜かれてから徳川家康は軍制を武田家の甲州流に変更しました。そのため井伊の部隊は徳川家でも中心として活動することになり、率いる兵士も徳川家随一の多さとなっています。

これだけの勇猛さを持ちながらも徳川家では数少ない外交官としても活躍し、関が原後の島津家との和平交渉を任されるなど、こちらでも抜群の手腕を発揮しました。直政自身は関が原の時の負傷が元で42歳の若さで惜しまれてなくなりますが、交通の要衝でもあり、大阪方への備えとしても重要な彦根の地を任されたのは徳川家でもそれだけ重要視されていたということなのです。

この彦根藩を治めていくことになった井伊氏からは江戸時代を通じて5人もの大老を出し、幕末時には井伊直弼を輩出します。しかし直弼が桜田門外の変で暗殺されると徳川家からは冷遇されるようになり、戊辰戦争の時には新政府軍に寝返るという失態を犯すにいたって井伊氏の名は消えていくことになります。

では井伊氏とはどういった大名だったのでしょうか。

大きく出世を果たして彦根城の城主となった言い直政は徳川家康のもとで武勲を重ね、本多忠勝、榊原康政、酒井忠次と共に徳川四天王として有名な人物です。武田家が滅んでからは武田の旧家臣団の一部を自分の配下に加え、山県昌景の軍装を採用し、「井伊の赤備え」という強力な精鋭部隊を率いました。直政自身も合戦の際には最前線で戦う猛将で体には無数の傷があったようです。徳川家最古参の重臣である石川数正が豊臣秀吉に引き抜かれてから徳川家康は軍制を武田家の甲州流に変更しました。そのため井伊の部隊は徳川家でも中心として活動することになり、率いる兵士も徳川家随一の多さとなっています。

これだけの勇猛さを持ちながらも徳川家では数少ない外交官としても活躍し、関が原後の島津家との和平交渉を任されるなど、こちらでも抜群の手腕を発揮しました。直政自身は関が原の時の負傷が元で42歳の若さで惜しまれてなくなりますが、交通の要衝でもあり、大阪方への備えとしても重要な彦根の地を任されたのは徳川家でもそれだけ重要視されていたということなのです。

この彦根藩を治めていくことになった井伊氏からは江戸時代を通じて5人もの大老を出し、幕末時には井伊直弼を輩出します。しかし直弼が桜田門外の変で暗殺されると徳川家からは冷遇されるようになり、戊辰戦争の時には新政府軍に寝返るという失態を犯すにいたって井伊氏の名は消えていくことになります。

4、幻の安土城

安土城は織田信長によって建設された当時としては、飛びぬけて独創的で豪華な城でした。

この城を近江国の安土に建設したのには色々と理由があったようです。まず、当時の信長の本拠地であった岐阜城よりも京に近く、尾張や岐阜からも早い行動が可能な範囲であり、北陸街道が通っている要衝でもありながら琵琶湖の水運にも恵まれているといったことです。普請の総奉行に重臣の丹羽長秀、縄張り奉行に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)などを配置していることからも信長の本気度合いがわかります。

古図によると城は安土山山頂の本丸から二の丸・三の丸と張り出す梯郭式縄張が基本でしたが、東西に伸びる連郭式の配置も用いられ、さらに北には分郭も作られるという複雑さを示しています。

大手門は南麓、豊臣秀吉や徳川家康の屋敷の傍を通り、山上に向かいます。黒金門に入ると二の丸・そして安土城のシンボルである天主に到達します。

方形の石垣の中に八角形の天主台があります。石垣は穴太衆による野面積みで、その上に高さ32メートルの五層七階の豪壮な天主がそびえていました。

しかし現在、その天主は存在しません。1582年、信長は本能寺の変で明智光秀によって討たれ、その後、焼失しました。焼失した原因については、明智秀満が火を放ったというもの、織田信雄が火を放ったというもの、略奪目的で乱入した野盗が放火したというもの、落雷によって焼失したというものなど様々な説があります。

その遺構からは他の現存する城のような堅固な構えが見られず、道幅も広く、直線であったりします。そうしたことから安土城は軍事拠点としての機能よりも、交通に便利な政治・外交面を優先させて造られていたと考えられています。

この城を近江国の安土に建設したのには色々と理由があったようです。まず、当時の信長の本拠地であった岐阜城よりも京に近く、尾張や岐阜からも早い行動が可能な範囲であり、北陸街道が通っている要衝でもありながら琵琶湖の水運にも恵まれているといったことです。普請の総奉行に重臣の丹羽長秀、縄張り奉行に羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)などを配置していることからも信長の本気度合いがわかります。

古図によると城は安土山山頂の本丸から二の丸・三の丸と張り出す梯郭式縄張が基本でしたが、東西に伸びる連郭式の配置も用いられ、さらに北には分郭も作られるという複雑さを示しています。

大手門は南麓、豊臣秀吉や徳川家康の屋敷の傍を通り、山上に向かいます。黒金門に入ると二の丸・そして安土城のシンボルである天主に到達します。

方形の石垣の中に八角形の天主台があります。石垣は穴太衆による野面積みで、その上に高さ32メートルの五層七階の豪壮な天主がそびえていました。

しかし現在、その天主は存在しません。1582年、信長は本能寺の変で明智光秀によって討たれ、その後、焼失しました。焼失した原因については、明智秀満が火を放ったというもの、織田信雄が火を放ったというもの、略奪目的で乱入した野盗が放火したというもの、落雷によって焼失したというものなど様々な説があります。

その遺構からは他の現存する城のような堅固な構えが見られず、道幅も広く、直線であったりします。そうしたことから安土城は軍事拠点としての機能よりも、交通に便利な政治・外交面を優先させて造られていたと考えられています。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)