黒田官兵衛・長政親子の居城、福岡城と九州の名城、小倉城と島原城

関連キーワード

1 島原城

かつてキリシタン大名であった有馬氏が治めていた島原の地に入ったのは松倉重政でした。1616年にまず、有馬氏の居城であった日野江城に入りましたが、それほど大きな城ではなかったため、重政はみずからの居城を作り始めます。工事は1618年から1625年までかかりました。

松倉氏はわずか4万石の大名でしたが、島原城は天守もあり、総石垣で49もの櫓を備えており、またこの地が火山灰などで地盤が弱かったこともあって工事は難航を極めました。これに強引に動員された領民からは多くの非難の声が上がったようです。普賢岳は1993年に噴火したことが有名ですが、200年前にも大爆発がありました。1792年4月、普賢岳は大爆発し、東方の前山が大崩壊しました。土石流は麓の町村を飲み込み、大津波が発生して海岸を襲い、一万人以上の死者を出したといいます。被害は対岸の肥後国(熊本県)にもおよび、人々は「島原大変肥後迷惑」と語り伝えたほどでした。

また松倉親子は大規模にキリシタン狩りを行っており、キリシタンを見つけては処刑したり拷問を加えたりしていました。さらに税を重く取り立て、払えないものにも厳罰を加えていました。これらのことが後の一揆の原因にもなったと言われています。そうして起こった島原の乱の後、重政の跡を継いでいた勝家は責任をとって処刑され、松倉家は改易されました。その後、高力氏、戸田氏、松平氏が入って明治の世を迎えます。

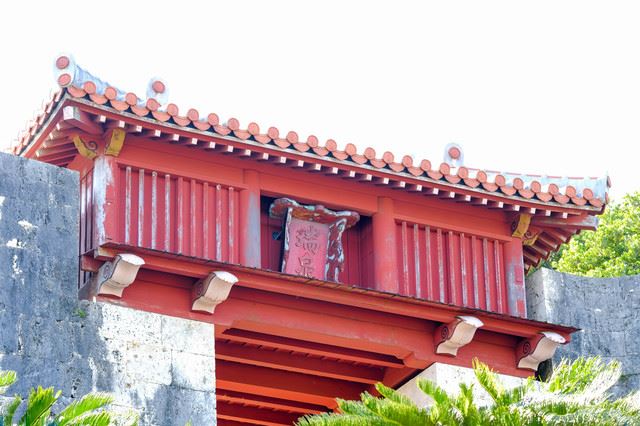

城は内外二郭からなります。内部は本丸・二の丸・三の丸と東西にならぶ連郭式縄張で、堀をめぐらして石垣を築きました。その外に外郭があり、家中の屋敷がならび、町人の町も形成されました。天守は五層五階の層塔型独立式天守で外壁は白漆喰の総塗り込めです。飾りの破風は一切なく、鉄砲戦を想定した実戦向きに構築されました。二の丸との廊下橋を落とせば本丸だけで籠城できるようにもしてありました。実際に島原の乱では一揆軍との戦闘もありました。

明治以降に廃城となり、天守以下廃棄されていきましたが、1950年代から城の復元・修築工事が始まり、天守の完成は1964年のことになります。

松倉氏はわずか4万石の大名でしたが、島原城は天守もあり、総石垣で49もの櫓を備えており、またこの地が火山灰などで地盤が弱かったこともあって工事は難航を極めました。これに強引に動員された領民からは多くの非難の声が上がったようです。普賢岳は1993年に噴火したことが有名ですが、200年前にも大爆発がありました。1792年4月、普賢岳は大爆発し、東方の前山が大崩壊しました。土石流は麓の町村を飲み込み、大津波が発生して海岸を襲い、一万人以上の死者を出したといいます。被害は対岸の肥後国(熊本県)にもおよび、人々は「島原大変肥後迷惑」と語り伝えたほどでした。

また松倉親子は大規模にキリシタン狩りを行っており、キリシタンを見つけては処刑したり拷問を加えたりしていました。さらに税を重く取り立て、払えないものにも厳罰を加えていました。これらのことが後の一揆の原因にもなったと言われています。そうして起こった島原の乱の後、重政の跡を継いでいた勝家は責任をとって処刑され、松倉家は改易されました。その後、高力氏、戸田氏、松平氏が入って明治の世を迎えます。

城は内外二郭からなります。内部は本丸・二の丸・三の丸と東西にならぶ連郭式縄張で、堀をめぐらして石垣を築きました。その外に外郭があり、家中の屋敷がならび、町人の町も形成されました。天守は五層五階の層塔型独立式天守で外壁は白漆喰の総塗り込めです。飾りの破風は一切なく、鉄砲戦を想定した実戦向きに構築されました。二の丸との廊下橋を落とせば本丸だけで籠城できるようにもしてありました。実際に島原の乱では一揆軍との戦闘もありました。

明治以降に廃城となり、天守以下廃棄されていきましたが、1950年代から城の復元・修築工事が始まり、天守の完成は1964年のことになります。

2 小倉城

古くは13世紀ごろから築城されたとありますが、今のような縄張りで形を整えたのは毛利勝信とされています。勝信は大阪の陣で豊臣方として活躍した毛利勝永の父親で豊臣秀吉からこの地を与えられたものでした。勝信は縄張を本丸の南北に松の丸・北の丸をおき、さらに北に二の丸をひらくという連郭式と輪郭式の複合形式で行いました。そして総石垣で城郭を完成させたのです。毛利勝信・勝永親子が関が原の戦いで西軍について改易されると、この地には細川忠興が入ります。その後、細川氏によって7年をかけて改築され、そのときに天守も建造されました。

小倉城の天守の特色は南蛮造り(唐造り)とよばれる作り方にあります。五層六階の天守ですが、四層と五層の間に庇がなく、五層が四層よりも外に張り出していて四層よりも大きくなっています。これは細川氏が宣教師から学んだ築城技術を取り入れたものとされています。のちに細川氏が肥後国へ転封されると親藩の小笠原忠真が入り、以後小倉藩の居城となります。

天守は1837年に失火から焼失し、江戸から明治にかけては新たに建造しませんでした。現存天守は1959年に復元されたものです。

小倉城の天守の特色は南蛮造り(唐造り)とよばれる作り方にあります。五層六階の天守ですが、四層と五層の間に庇がなく、五層が四層よりも外に張り出していて四層よりも大きくなっています。これは細川氏が宣教師から学んだ築城技術を取り入れたものとされています。のちに細川氏が肥後国へ転封されると親藩の小笠原忠真が入り、以後小倉藩の居城となります。

天守は1837年に失火から焼失し、江戸から明治にかけては新たに建造しませんでした。現存天守は1959年に復元されたものです。

3 福岡城

関が原の戦いでの功績が認められた黒田如水・長政親子は豊前国中津16万石から筑前52万石へと大きく加増されました。その際に福崎丘陵が候補地に選ばれ、1601年から7年の歳月をかけて築城されました。築城すると長政はこの福崎の地を黒田家ゆかりの備前国福岡の地名にあやかって「福岡」と名づけました。

現在も那珂川を境に福岡市は東西二つに分けられます。東は古来の那の津・博多の津を継承した商人の町で、今も博多っ子は博多どんたくや博多山笠に熱狂します。西は福岡で武士の町とされます。黒田長政がこの地を福岡と名づけたことで明治の世になったときに市名を決定しなくてはいけなくなりました。「博多」と「福岡」は激しく争いましたが、結局は市会の投票でわずか一票の差で「福岡」に決定したのです。

52万石の大名の居城らしく、堀の周囲は4.7kmにも達する大城郭で、南の高台に本丸・東の丸・二の丸・南の丸・北の丸・三の丸という多くの郭を構えていましたが、天守は建設されていません。

この天守がないということについては多くの議論がされてきました。一つは「幕府への遠慮から作られなかった」という説です。黒田如水は特に秀吉や家康から一目置かれる存在であり、目をつけられていました。そのため、目立たないように天守を建造しなかったというのです。二つ目は「元々あったが取り壊した」というものです。徳川氏が大坂城を天下普請で作る際に福岡城の天守を取り壊して、建築材料として提供したというものです。現在ではどちらかははっきりしません。

かつて47もあったという櫓はほとんど取り壊されて現存していませんが、石垣や本丸は壮大なものです。また重要文化財の多聞櫓も一見の価値があります。

現在も那珂川を境に福岡市は東西二つに分けられます。東は古来の那の津・博多の津を継承した商人の町で、今も博多っ子は博多どんたくや博多山笠に熱狂します。西は福岡で武士の町とされます。黒田長政がこの地を福岡と名づけたことで明治の世になったときに市名を決定しなくてはいけなくなりました。「博多」と「福岡」は激しく争いましたが、結局は市会の投票でわずか一票の差で「福岡」に決定したのです。

52万石の大名の居城らしく、堀の周囲は4.7kmにも達する大城郭で、南の高台に本丸・東の丸・二の丸・南の丸・北の丸・三の丸という多くの郭を構えていましたが、天守は建設されていません。

この天守がないということについては多くの議論がされてきました。一つは「幕府への遠慮から作られなかった」という説です。黒田如水は特に秀吉や家康から一目置かれる存在であり、目をつけられていました。そのため、目立たないように天守を建造しなかったというのです。二つ目は「元々あったが取り壊した」というものです。徳川氏が大坂城を天下普請で作る際に福岡城の天守を取り壊して、建築材料として提供したというものです。現在ではどちらかははっきりしません。

かつて47もあったという櫓はほとんど取り壊されて現存していませんが、石垣や本丸は壮大なものです。また重要文化財の多聞櫓も一見の価値があります。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)