俳句で楽しむ―晩春に彩りを添える菜の花

関連キーワード

春にはたくさんの草花が咲き始めます。梅から始まり桜や椿、贅沢な花々が咲き薫ります。華やかな花が多いなか、黄色く小さな花を付ける菜の花も春の花を代表する花のひとつです。

多くの俳人が菜の花の美しさに魅せられ俳句を残しています。控えめな美しさと春を惜しむ寂しげな印象の菜の花。あたり一面に咲く菜の花は、それはそれは幻想的な雰囲気に包まれ一瞬で言葉を失います。

晩春の季語の菜の花が俳句の世界でどのように春に彩りを与えていくのか。 有名な俳人の俳句とともにご紹介します。

多くの俳人が菜の花の美しさに魅せられ俳句を残しています。控えめな美しさと春を惜しむ寂しげな印象の菜の花。あたり一面に咲く菜の花は、それはそれは幻想的な雰囲気に包まれ一瞬で言葉を失います。

晩春の季語の菜の花が俳句の世界でどのように春に彩りを与えていくのか。 有名な俳人の俳句とともにご紹介します。

菜の花が春の主役となる俳句

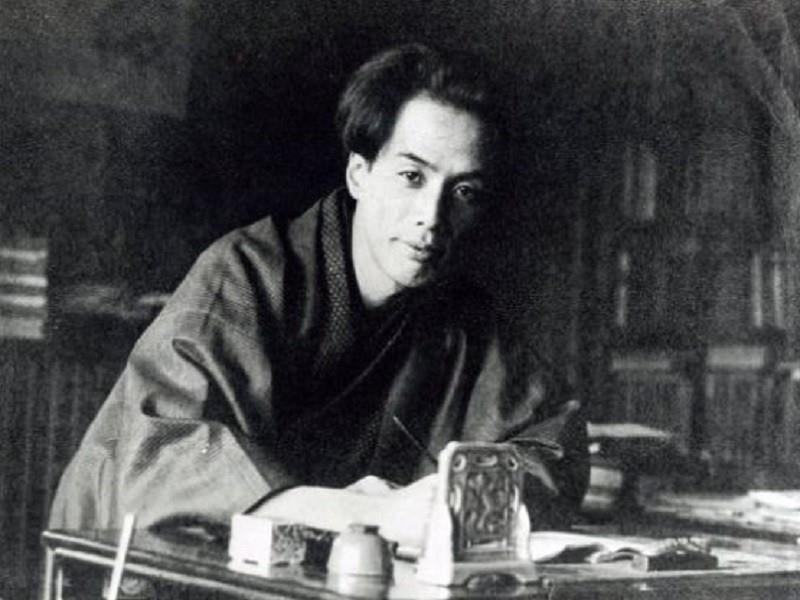

春には華やかな花がたくさんあるせいか菜の花というと少し地味で目立たない印象です。ところがその菜の花を春の花の中でも主役と捉え詠んでいる与謝蕪村の有名な俳句があります。

『菜の花や月は東に日は西に』(与謝蕪村/蕪村句集)

西の空に夕日が沈むころ、摩耶山から見下ろす一面黄色の菜の花が夕焼け色に染まる風景を切り取った一句です。

月が東に見え、太陽が西にあるというちょうど満月のころ。穏やかに暮れゆく陽の光と一体になる黄色い菜の花。春の香りとともに菜の花の優しい香りが漂って来るようです。万物の生に影響を与える太陽と月。そこに菜の花を登場させるだけではなく菜の花を主として詠まれています。「菜の花や」と一面の菜の花に語りかけ、その菜の花とともに沈みゆく太陽と昇る満月を同時に楽しんでいるというなんとも壮大なスケールで描かれています。

「菜の花や」と菜の花を擬人化することによって、菜の花の存在をどの自然よりも壮大なものとして表現することができるのです。雄大な山よりも聡明な海よりもです。

与謝蕪村は絵画にも精通しており、山水図を中心に多くの絵を描いた画家でもあります。 そのことから蕪村の俳句は写実的に描かれ、俳句が目的とする「写生」を忠実に再現し、自然の持つパワーを最大限に発揮させています。そのため十七音からは蕪村が見ていただろう風景がポッと浮かび上がってくるのです。 俳人兼画家・与謝蕪村の手にかかると小さな菜の花でさえ、その存在がとてつもなく大きく、春を代表する花と言っても過言ではないように思えてくるから不思議です。

『菜の花や月は東に日は西に』(与謝蕪村/蕪村句集)

西の空に夕日が沈むころ、摩耶山から見下ろす一面黄色の菜の花が夕焼け色に染まる風景を切り取った一句です。

月が東に見え、太陽が西にあるというちょうど満月のころ。穏やかに暮れゆく陽の光と一体になる黄色い菜の花。春の香りとともに菜の花の優しい香りが漂って来るようです。万物の生に影響を与える太陽と月。そこに菜の花を登場させるだけではなく菜の花を主として詠まれています。「菜の花や」と一面の菜の花に語りかけ、その菜の花とともに沈みゆく太陽と昇る満月を同時に楽しんでいるというなんとも壮大なスケールで描かれています。

「菜の花や」と菜の花を擬人化することによって、菜の花の存在をどの自然よりも壮大なものとして表現することができるのです。雄大な山よりも聡明な海よりもです。

与謝蕪村は絵画にも精通しており、山水図を中心に多くの絵を描いた画家でもあります。 そのことから蕪村の俳句は写実的に描かれ、俳句が目的とする「写生」を忠実に再現し、自然の持つパワーを最大限に発揮させています。そのため十七音からは蕪村が見ていただろう風景がポッと浮かび上がってくるのです。 俳人兼画家・与謝蕪村の手にかかると小さな菜の花でさえ、その存在がとてつもなく大きく、春を代表する花と言っても過言ではないように思えてくるから不思議です。

菜の花を大海にたとえた俳句

菜の花は一面黄色くたなびくその姿が大海の波のごとく。とたとえられ俳句の世界ではしばしば菜の花を海にたとえられ俳句が詠まれています。

菜の花=海とを感じる俳句とはいったいどのようなものでしょうか。

『菜の花や 鯨もよらず 海暮れぬ』(与謝蕪村/蕪村句集)

一面の菜の花の海には鯨も寄り付かず、ただ穏やかな海のように夕日とともに暮れてゆく。

夕日が海に沈みゆく様子と幻想的な菜の花が夕暮れに染まるさまが同じように見えるとはなんとも幻想的です。夕暮れに染まる菜の花とそこに広がる香りが蕪村をそこに留まらせたのでしょう。 菜の花の美しさとゆったりとした春のときの流れが感じられる穏やかな一句です。

菜の花=海とを感じる俳句とはいったいどのようなものでしょうか。

『菜の花や 鯨もよらず 海暮れぬ』(与謝蕪村/蕪村句集)

一面の菜の花の海には鯨も寄り付かず、ただ穏やかな海のように夕日とともに暮れてゆく。

夕日が海に沈みゆく様子と幻想的な菜の花が夕暮れに染まるさまが同じように見えるとはなんとも幻想的です。夕暮れに染まる菜の花とそこに広がる香りが蕪村をそこに留まらせたのでしょう。 菜の花の美しさとゆったりとした春のときの流れが感じられる穏やかな一句です。

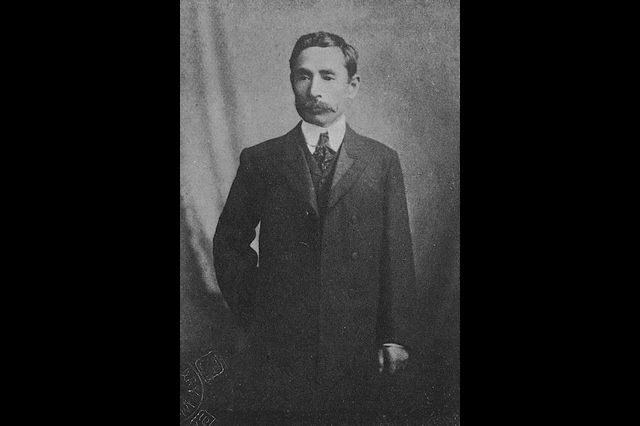

正岡子規が見る蘆の世界から碧梧桐の菜の花の世界へ

『菜の花に 汐さし上がる 小川かな』(河東碧梧桐/新俳句)

これは正岡子規の「蘆の穂」を「菜の花」に変えて詠んだ俳句です。正岡子規の秋の風景を碧梧桐は春の風景に変化させました。

『蘆の穂に 汐さし上る 小川かな』(正岡子規/寒山落木)

正岡子規の俳句の世界観は、蘆の穂が一面に広がるどことなく寂しい晩秋の夕暮れです。一面の蘆の穂に夕日が射していたのでしょうか。そこに汐がさし上ると表現しています。

『菜の花に 汐さし上る 小川かな』(河東碧梧桐/新俳句)

河東碧梧桐の俳句の世界観は、菜の花が一面に広がり晩春の夕暮れ時ですが、寂しげというよりは爽やかな光景が目に浮かびます。季語が変化するだけで見ている景色がこんなにも違ってくるのです。

これは正岡子規の「蘆の穂」を「菜の花」に変えて詠んだ俳句です。正岡子規の秋の風景を碧梧桐は春の風景に変化させました。

『蘆の穂に 汐さし上る 小川かな』(正岡子規/寒山落木)

正岡子規の俳句の世界観は、蘆の穂が一面に広がるどことなく寂しい晩秋の夕暮れです。一面の蘆の穂に夕日が射していたのでしょうか。そこに汐がさし上ると表現しています。

『菜の花に 汐さし上る 小川かな』(河東碧梧桐/新俳句)

河東碧梧桐の俳句の世界観は、菜の花が一面に広がり晩春の夕暮れ時ですが、寂しげというよりは爽やかな光景が目に浮かびます。季語が変化するだけで見ている景色がこんなにも違ってくるのです。

目の前に浮かび上がる雄大な大自然と結びつける

『菜の花の 中を浅間の けぶり哉』(小林一茶/七番日記)

一茶の故郷・長野県で見た風景です。長野県の名峰・浅間山。雄大な浅間山をバックに陽の光に輝く菜の花を眺める贅沢なひととき。山々の緑と菜の花の黄色のコントラストが絶妙です。さらに空の青さまでしっかりと伝わってくる一茶ならではの一句です。

『菜の花の 中へ大きな 入り日かな』(夏目漱石/漱石全集)

夕日が暮れゆくころ、菜の花畑に今まさに夕日がゆっくりと沈もうとしている、菜の花が夕日に染まりほの暗く輝く菜の花に幽玄すら感じる一句です。 まるで海に沈む夕日のごとく描かれています。 風にたなびく菜の花を微動だにしない浅間山、森羅万象の夕日に結びつけることによりさらに立体感を生んでいきます。

まばたきをもためらうほど静かにじっと見つめていたい菜の花と浅間山、太陽というまさに自然との融合です。

一茶の故郷・長野県で見た風景です。長野県の名峰・浅間山。雄大な浅間山をバックに陽の光に輝く菜の花を眺める贅沢なひととき。山々の緑と菜の花の黄色のコントラストが絶妙です。さらに空の青さまでしっかりと伝わってくる一茶ならではの一句です。

『菜の花の 中へ大きな 入り日かな』(夏目漱石/漱石全集)

夕日が暮れゆくころ、菜の花畑に今まさに夕日がゆっくりと沈もうとしている、菜の花が夕日に染まりほの暗く輝く菜の花に幽玄すら感じる一句です。 まるで海に沈む夕日のごとく描かれています。 風にたなびく菜の花を微動だにしない浅間山、森羅万象の夕日に結びつけることによりさらに立体感を生んでいきます。

まばたきをもためらうほど静かにじっと見つめていたい菜の花と浅間山、太陽というまさに自然との融合です。

小さなものは大きく、大きなものはそこに寄り添わせる

菜の花は晩春の季語です。小さな菜の花はともすると脇役になりがちな花ですが、俳人たちの俳句からも分かるように言葉の選び方によっては、その世界で主役にもなり得る存在ということです。

例えば、菜の花が映える色のコントラストを考えたり、菜の花と相性の良い自然を織りまぜたり、さらには森羅万象と結びつけてしまう。そうすることにより小さなイメージの菜の花が想像を超える存在感を放ち始めるのです。

大きなものと小さなものを組み合わせ俳句に取り入れるとき、小さなものは逆に大きく、大きなものはあえてそこに寄り添わせることにより、平面的なありふれた風景に立体感を出し、壮大で幻想的な世界が生まれます。

自然と自然をどう組み合わせるかによりその一句は平面的にも立体的にもなるのです。 俳句に自然の息吹を吹き込むとき、相性の良さそうなものを組み合わせるのはもちろん、あえて今までなかった組み合わせに挑戦するのもおもしろいかもしれません。

例えば、菜の花が映える色のコントラストを考えたり、菜の花と相性の良い自然を織りまぜたり、さらには森羅万象と結びつけてしまう。そうすることにより小さなイメージの菜の花が想像を超える存在感を放ち始めるのです。

大きなものと小さなものを組み合わせ俳句に取り入れるとき、小さなものは逆に大きく、大きなものはあえてそこに寄り添わせることにより、平面的なありふれた風景に立体感を出し、壮大で幻想的な世界が生まれます。

自然と自然をどう組み合わせるかによりその一句は平面的にも立体的にもなるのです。 俳句に自然の息吹を吹き込むとき、相性の良さそうなものを組み合わせるのはもちろん、あえて今までなかった組み合わせに挑戦するのもおもしろいかもしれません。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)