清廉潔白な真面目人間、大塩平八郎はなぜ乱を起こしたのか?

関連キーワード

大塩平八郎といえば、教科書に出てきた人物で「大塩平八郎の乱」を起こした人物だというイメージを持つ人が多いと思います。確かにその通りなのですが、この大塩平八郎の乱は、江戸幕府の政治の行き詰まりを表す象徴ともいえる反乱で、その思想は幕末の倒幕運動にも大きな影響を与えました。

今日は、大塩平八郎の生きざまについてご紹介します。

大坂町奉行所の名与力

平八郎は、大坂町奉行の与力として勤務していました。正義感の強い人物で、同僚与力の汚職を摘発したり、大坂一体で人を惑わす隠れ切支丹一派の摘発や破戒僧の摘発などで功績を上げます。こうした一本気で不正を嫌う性格だったので、甘い汁を吸いたい同僚からは嫌われますが、庶民からの支持は絶大でした。腐敗撲滅運動は大坂に留まらず、京都や奈良の奉行所まで波及していくのです。

しかし、平八郎を庇護した町奉行が転勤になると、文政13(1830)年、孤立した平八郎は養子の格之助に跡目を譲って、隠居をします。

しかし、平八郎を庇護した町奉行が転勤になると、文政13(1830)年、孤立した平八郎は養子の格之助に跡目を譲って、隠居をします。

陽明学との出会い

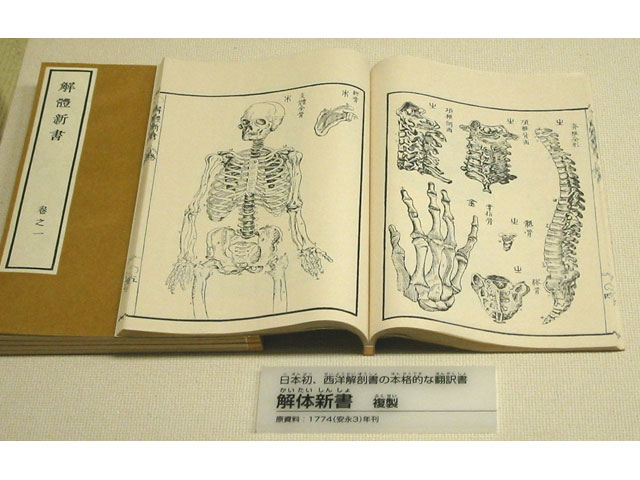

隠居した平八郎は、忙しくてできなかった学問三昧の日々を送りました。また、私塾・洗心洞で弟子に学問を教えます。この平八郎の教えた学問は、「陽明学」でした。陽明学の神髄は「知行合一」にあります。簡単に言うと「学問は知っただけでは意味がない。行動を伴ってこそ初めて意味がある」という考えです。この思想が後年、平八郎に決断を迫るのです。

飢饉発声、しかし奉行所は……

天保年間に、日本全国を飢饉が襲いました。20万から30万人が死んだと言われる天保の大飢饉でした。この飢饉は大坂にも影響し、市街でも餓死者が出るなどの惨状を見せ始めていました。

しかし、時の町奉行は幕府へのご機嫌取りのため、米を江戸に廻してしまいます。また、大坂の米商人たちも米を買い占めたため米価はウナギ上りになり、さらに犠牲者が増えました。

平八郎は、たびたび町奉行に救民を訴えますが、奉行は聞き入れません。同僚も平八郎を嫌っており、協力をしませんでした。

しかし、時の町奉行は幕府へのご機嫌取りのため、米を江戸に廻してしまいます。また、大坂の米商人たちも米を買い占めたため米価はウナギ上りになり、さらに犠牲者が増えました。

平八郎は、たびたび町奉行に救民を訴えますが、奉行は聞き入れません。同僚も平八郎を嫌っており、協力をしませんでした。

民を救うため

万策尽きた平八郎は途方にくれました。その心に、平八郎の学んだ思想・陽明学の精神「知行合一」がよぎります。

――学問は民を救うためにあるもの。民を救うためには、害をなすものを排除するしかない――

天保8(1838)年、平八郎は自分の持っている書物を全て売り払い、救民活動を行います。その一方で、もう1つの決意を固めていました。それは、町奉行を討ち、豪商を打ち壊して民を救うというものでした。

天保8(1837)年2月19日、平八郎は遂に門人や民衆と武装蜂起しました。しかし、門人の中に裏切り者が出て、平八郎の行動が漏れたため、反乱は即日鎮圧されました。

平八郎はしばらく潜伏しますが、一カ月余り後、ついに隠れ家は暴かれます。平八郎は縄目を受けるのを潔しとせず、養子の格之助とともに火薬に火をつけて後、自害したのです。

――学問は民を救うためにあるもの。民を救うためには、害をなすものを排除するしかない――

天保8(1838)年、平八郎は自分の持っている書物を全て売り払い、救民活動を行います。その一方で、もう1つの決意を固めていました。それは、町奉行を討ち、豪商を打ち壊して民を救うというものでした。

天保8(1837)年2月19日、平八郎は遂に門人や民衆と武装蜂起しました。しかし、門人の中に裏切り者が出て、平八郎の行動が漏れたため、反乱は即日鎮圧されました。

平八郎はしばらく潜伏しますが、一カ月余り後、ついに隠れ家は暴かれます。平八郎は縄目を受けるのを潔しとせず、養子の格之助とともに火薬に火をつけて後、自害したのです。

平八郎の亡霊に怯える幕府

平八郎親子の遺骸は、火に焼かれたため人相が判別不能となっていました。このため、幕府は平八郎の死を確信できず、民衆の間にも生存説が囁かれます。一方、平八郎の死後、越後の柏崎で、国学者・生田万が反乱を起こしました。これ以後、各地で一揆や乱が立て続きますが、その多くが「大塩門弟」「大塩残党」などと称しました。このような中で、一定の信ぴょう性をもって伝えられたのが、平八郎生存説だったのです。

大塩平八郎の残したもの

平八郎は挙兵にあたって、檄文を認めていました。内容は、「四海こんきういたし候はゝ、天禄ながくたゝん、小人に国家をおさめしめば、災害并至」で始まり、天下の人民が困窮した原因を〃小人〃が政治をとりしきり、金・米を取りたてる手段ばかりに奔走しているためだと断罪しました。そして、大坂の奉行や諸役人は「万物一体の仁」を忘れ、得手勝手な政治を行っている。つまり江戸へ廻米し、天子のいる京都へ廻米しないばかりか、五升、一斗ぐらいの米を買いにくる者を召し捕ったりするなど言語同断と憤っています。

実際の檄文は二千字からなる長文なのですが、平八郎の為政者への怒りが伝わってきます。平八郎の檄文は、幕府を憚って表には出ませんでしたが、各地の有識者や心ある人の間で、書き写したものなどが広まっていきます。この檄文は、やがて幕末の混乱の中に身を投じる志士たちにも受け継がれていきました。

薩摩の西郷隆盛も平八郎の檄文を読み、思想的影響を受けました。また、長州の吉田松陰も平八郎の檄文を読んで感銘を受け、諸外国を前に危機に陥った日本を救うべく活動する行動家としての道を歩んでいくことになるのです。

平八郎の決起は、直接的には国を変えることはできませんでした。しかし、後の世に多くの人物が思想的影響を受け、日本を変革する礎となっていったと言えるでしょう。

実際の檄文は二千字からなる長文なのですが、平八郎の為政者への怒りが伝わってきます。平八郎の檄文は、幕府を憚って表には出ませんでしたが、各地の有識者や心ある人の間で、書き写したものなどが広まっていきます。この檄文は、やがて幕末の混乱の中に身を投じる志士たちにも受け継がれていきました。

薩摩の西郷隆盛も平八郎の檄文を読み、思想的影響を受けました。また、長州の吉田松陰も平八郎の檄文を読んで感銘を受け、諸外国を前に危機に陥った日本を救うべく活動する行動家としての道を歩んでいくことになるのです。

平八郎の決起は、直接的には国を変えることはできませんでした。しかし、後の世に多くの人物が思想的影響を受け、日本を変革する礎となっていったと言えるでしょう。

腐敗、許さじ!【大塩平八郎】が在職中にあげた3つの大きな功績とは

「大塩平八郎の乱」で有名な大塩平八郎は、もとは大阪奉行所の与力でした。大塩平八郎は、清廉潔白で不正を憎む正義の人、名与力として人々の人気を集めていました。

その強すぎる正義感から、大阪の町の5分の1を焼野原とした「大塩平八郎の乱」を引き起こしてしまうのですが・・・

今回は、大塩平八郎が与力として在職していた間に行った、大きな功績を3つご紹介します。

その強すぎる正義感から、大阪の町の5分の1を焼野原とした「大塩平八郎の乱」を引き起こしてしまうのですが・・・

今回は、大塩平八郎が与力として在職していた間に行った、大きな功績を3つご紹介します。

大塩平八郎の仕事「与力」って何?

奉行所とは現代で言う行政・裁判機能を伴った警察機関のようなもので、江戸時代の治安維持組織。

与力(よりき)とは、奉行の下でさまざまな実務を担当する役職で、武士としての身分は低いものの、特殊な専門職であるため、諸大名家から市井の徒に至るまで一目置かれる存在でした。

与力(よりき)とは、奉行の下でさまざまな実務を担当する役職で、武士としての身分は低いものの、特殊な専門職であるため、諸大名家から市井の徒に至るまで一目置かれる存在でした。

三大功績1「汚職同僚の内部告発」

大塩平八郎は25歳で与力の職についてから、その翌年「吟味方」という捜査と裁判を担当する役となります。

そんな中、ある日担当した事件の関係者から届いた菓子折りの中には何と小判が入っているではありませんか!付け届け、与力に金品を渡すことでいざという時に便宜を図ってもらおう、ということです。

このようなことは半ば日常的に行われていることのようでした。江戸時代が始まって200年あまり。

いつの世も平和は腐敗を招くものなのでしょうか。奉行所は汚職にまみれていたのです。

曲がったことは大嫌い、清廉潔白な性格の大塩平八郎。自らの私塾で教えている陽明学にも「知行合一」(知識だけを持っていても行動が伴わなければ意味がない)というではないか!とばかりに奉行所内にはびこる悪の捜査を始めます。

内部告発をするために捜査を進めるうち、やがて1人の与力にたどり着きました。西町奉行所の与力・弓削新左エ門です。

奉行所は西と東に分かれており、東町奉行所は大塩平八郎が働くところでしたので、言ってみれば弓削は同僚ということになります。調べれば調べるほど立場を利用した弓削の悪行の数々は浮き彫りになり、ついに内部告発に踏み切りました。

大阪中にいる弓削の手下を摘発し、弓削を切腹まで追い込みます。押収した約3000両ものお金は生活の苦しい市民に施しました。しかし、弓削の一件を調べているうちに、幕府の官僚もグルだったことが発覚したものの、悪事はもみ消されトカゲのしっぽ切りのように手下の数人が遠島に処されたくらいで、もやもやしたままこの事件は強制的に幕を下ろされました。

そんな中、ある日担当した事件の関係者から届いた菓子折りの中には何と小判が入っているではありませんか!付け届け、与力に金品を渡すことでいざという時に便宜を図ってもらおう、ということです。

このようなことは半ば日常的に行われていることのようでした。江戸時代が始まって200年あまり。

いつの世も平和は腐敗を招くものなのでしょうか。奉行所は汚職にまみれていたのです。

曲がったことは大嫌い、清廉潔白な性格の大塩平八郎。自らの私塾で教えている陽明学にも「知行合一」(知識だけを持っていても行動が伴わなければ意味がない)というではないか!とばかりに奉行所内にはびこる悪の捜査を始めます。

内部告発をするために捜査を進めるうち、やがて1人の与力にたどり着きました。西町奉行所の与力・弓削新左エ門です。

奉行所は西と東に分かれており、東町奉行所は大塩平八郎が働くところでしたので、言ってみれば弓削は同僚ということになります。調べれば調べるほど立場を利用した弓削の悪行の数々は浮き彫りになり、ついに内部告発に踏み切りました。

大阪中にいる弓削の手下を摘発し、弓削を切腹まで追い込みます。押収した約3000両ものお金は生活の苦しい市民に施しました。しかし、弓削の一件を調べているうちに、幕府の官僚もグルだったことが発覚したものの、悪事はもみ消されトカゲのしっぽ切りのように手下の数人が遠島に処されたくらいで、もやもやしたままこの事件は強制的に幕を下ろされました。

三大功績2「破戒僧の一掃」

西町奉行与力・弓削新左エ門の汚職を調べている時に、耳にした案件がありました。

僧籍にあるものの風紀が乱れている、というのです。弓削の件に決着がついたあと、改めて僧たちの乱れた行いについて調べを始めました。方々に聞き込みをしてもなかなかその実情が掴めません。それもそのはず鎖国下の当時、キリスト教の禁止が幕府の方針でした。幕府は庶民1人1人必ずどこかのお寺の檀家になっていないとキリシタンと見なす、としていました。

年に一回、百姓の一人一人に宗旨調べを行って、隠れキリシタンを探していました。心無い破戒僧たちは、そのことを逆手にとって、高い金を脅し取ったり悪行を見聞きしても口をつぐむように圧力をかけたりしていたのです。

僧でありながらも、寺を賭博の場にしたり、遊郭に遊び、身の回りの世話と称して女性を引き込んだり、酒は飲むし肉も食べる・・・。大塩平八郎はしかし、執念の捜査を続けてついに破戒僧の摘発に成功したのです。三十数人もの僧たちを遠島の刑に処し、大阪から一掃しました。

僧籍にあるものの風紀が乱れている、というのです。弓削の件に決着がついたあと、改めて僧たちの乱れた行いについて調べを始めました。方々に聞き込みをしてもなかなかその実情が掴めません。それもそのはず鎖国下の当時、キリスト教の禁止が幕府の方針でした。幕府は庶民1人1人必ずどこかのお寺の檀家になっていないとキリシタンと見なす、としていました。

年に一回、百姓の一人一人に宗旨調べを行って、隠れキリシタンを探していました。心無い破戒僧たちは、そのことを逆手にとって、高い金を脅し取ったり悪行を見聞きしても口をつぐむように圧力をかけたりしていたのです。

僧でありながらも、寺を賭博の場にしたり、遊郭に遊び、身の回りの世話と称して女性を引き込んだり、酒は飲むし肉も食べる・・・。大塩平八郎はしかし、執念の捜査を続けてついに破戒僧の摘発に成功したのです。三十数人もの僧たちを遠島の刑に処し、大阪から一掃しました。

三大功績3「キリシタン摘発」

大塩平八郎自身功績の1つとしてあげているのが、1827年に起きたキリシタンの摘発事件です。

京で運勢吉凶占いをはじめ人気を博した女性陰陽師がいました。名前は豊田貢。一方大阪では藤田顕蔵という1人の蘭方医がいました。そして違う場所に住む二人を知り合わせたのが、岩井温石という医師でした。妖術を使うという豊田貢に救われたことがある、という岩井は豊田と師弟のような関係だったと言います。

そこで起きたのが有名なシーボルト事件です。シーボルト事件とは、オランダ商館の医師であるシーボルトが帰国する時、国外に持ち出すことを禁止されていた日本地図(伊能忠敬が頑張った地図の写しです!)があり、関係者が処分された事件です。当時は「異国船打ち払い令」が出されており外国とは緊張状態にありました。そのためシーボルト事件に幕府は過剰反応をし、スパイの疑いがあるとしてシーボルトと交流していた蘭学者や蘭方医たちがたくさん捕まりました。

逮捕者の中には医師の岩井温石もおり、岩井は厳しい拷問の末、依然知り合った藤田顕蔵名を上げてしまいました。それよりも前に、人気をやっかんだ人物からの讒言で豊田貢も逮捕されていました。そこに、「キリシタンという邪教を広めようと画策した岩井・豊田・藤井という3人の日本人グループ」という見えないラインが作られてしまいました。3人は厳しい詮議と拷問の末、磔となりました。

この一連の弾圧を担当したのが、実は大塩平八郎なのです。

自分の中の「正義」を信じる真っ直ぐさは、時に不寛容を生んでしまいます。

歴史を知ることは、現代を生きる私たちにとって、さまざまなことを深く考えさせられるきっかけとなりますね。

京で運勢吉凶占いをはじめ人気を博した女性陰陽師がいました。名前は豊田貢。一方大阪では藤田顕蔵という1人の蘭方医がいました。そして違う場所に住む二人を知り合わせたのが、岩井温石という医師でした。妖術を使うという豊田貢に救われたことがある、という岩井は豊田と師弟のような関係だったと言います。

そこで起きたのが有名なシーボルト事件です。シーボルト事件とは、オランダ商館の医師であるシーボルトが帰国する時、国外に持ち出すことを禁止されていた日本地図(伊能忠敬が頑張った地図の写しです!)があり、関係者が処分された事件です。当時は「異国船打ち払い令」が出されており外国とは緊張状態にありました。そのためシーボルト事件に幕府は過剰反応をし、スパイの疑いがあるとしてシーボルトと交流していた蘭学者や蘭方医たちがたくさん捕まりました。

逮捕者の中には医師の岩井温石もおり、岩井は厳しい拷問の末、依然知り合った藤田顕蔵名を上げてしまいました。それよりも前に、人気をやっかんだ人物からの讒言で豊田貢も逮捕されていました。そこに、「キリシタンという邪教を広めようと画策した岩井・豊田・藤井という3人の日本人グループ」という見えないラインが作られてしまいました。3人は厳しい詮議と拷問の末、磔となりました。

この一連の弾圧を担当したのが、実は大塩平八郎なのです。

自分の中の「正義」を信じる真っ直ぐさは、時に不寛容を生んでしまいます。

歴史を知ることは、現代を生きる私たちにとって、さまざまなことを深く考えさせられるきっかけとなりますね。

大塩平八郎~マジメで使える部下がまさかの反乱!なぜ?

普段静かに仕事してるヤツほど怒らせると手に負えない

いつもはおとなしくて、物分りがとてもいいタイプの人が、ある日突然血相を変えて怒り出し、「おまえのそういうところがよくないんだ!」とか「この仕事の段取りが悪すぎる!」などと、周囲の人間が驚くほどのパワーで、どんどん変革をしようとすることがありませんか?

上司や親に忠実で、ストイックに仕事をこなし、「真面目なところが気に食わない」などといった評価をうけるタイプの人間が、オフからオンへとスイッチを入れてしまった時、その根拠はいきあたりばったりの感情的なものではなく、逆にその人自身の視野の広さでキャッチした違和感が積もりに積もり、ついに点火するタイプとなりがちです。

江戸時代末期、「寛政の改革」が失敗に終わり、幕府がいよいよ財政破綻寸前となった寛政5年(1793年)。

11代将軍徳川家斉の時代、元与力の男の脳内には綿密なプランはすでにあり、それは我慢を重ねている間に実現可能な状態となっていました。

彼の名前は、大塩平八郎といいます。

大坂町奉行所の与力OBとして名声に包まれた彼が我慢の限界に達し、ついにスイッチが入った瞬間、大坂は火の海に包まれたのです。

世相が騒がしい昨今、もういちど「大塩平八郎の乱」を紐解きましょう。

上司や親に忠実で、ストイックに仕事をこなし、「真面目なところが気に食わない」などといった評価をうけるタイプの人間が、オフからオンへとスイッチを入れてしまった時、その根拠はいきあたりばったりの感情的なものではなく、逆にその人自身の視野の広さでキャッチした違和感が積もりに積もり、ついに点火するタイプとなりがちです。

江戸時代末期、「寛政の改革」が失敗に終わり、幕府がいよいよ財政破綻寸前となった寛政5年(1793年)。

11代将軍徳川家斉の時代、元与力の男の脳内には綿密なプランはすでにあり、それは我慢を重ねている間に実現可能な状態となっていました。

彼の名前は、大塩平八郎といいます。

大坂町奉行所の与力OBとして名声に包まれた彼が我慢の限界に達し、ついにスイッチが入った瞬間、大坂は火の海に包まれたのです。

世相が騒がしい昨今、もういちど「大塩平八郎の乱」を紐解きましょう。

大塩平八郎の乱、おさらい

東日本に住んでいると、あまり肌感覚が伝わりにくいものですが、西日本において「大塩平八郎」とは、弱きを守り強きをくじくヒーローとして認知されています。

大塩平八郎は、先祖代々が大坂町奉行所の与力という家柄に生まれました。幕府の直轄地たる大坂の町に立ち、将軍家の威光を守るために潤滑な町運営を担う現場仕事を任された与力は、江戸から派遣されるエリート階級である奉行の耳や手足となり、強権を握っていました。

そのため、ワイロが常識のように横行していたのですが、大塩平八郎は清廉潔白な心を持つ与力としてすでに有名であり、ワイロを受け取らず、逆にワイロを渡そうとした者たちを叱責するような人物だったようです。普通の与力たちからは「めんどくさいやつだ」と苦い目で見られていたものの、彼は間違いなく有能であり、町民からも信頼され、その支持も分厚いのは確かでした。

・キリシタン逮捕事件(霊感商法詐欺を撃破)

・弓削新右衛門汚職粛清事件(盗賊団から金をもらって犯罪を見逃す古参与力を切腹においやる)

・破戒僧摘発事件(寺に女を連れ込むなど「肉食妻帯の禁」を侵す僧侶を島流し)

これら3つの功績により、その有能さは大坂の誰もが知るところだったのですが、大坂町奉行所のエースに上り詰めた後、38歳で隠居の道を選びます。

しかし、後世の私たちが知っている「大塩平八郎」とは、「幕府に対する反乱の首謀者」の名ではないでしょうか。

尊敬すべき与力OBだった彼は、44歳で仲間たちと武装蜂起をします。

天保8年(1837年)に起きた「大塩平八郎の乱」です。

その目的は、飢えに苦しむ大坂町民の救済にありました。

事前に蜂起のビラを秘密裏に撒き、それを手にして集まった大塩の腹心や大坂の貧者や周辺の農民達を合わせた数百名の反乱軍は、火付け道具や武器を所持し、大坂町奉行所を目的地に据え、悪徳の噂の高い豪商を打ち壊し、略奪を繰り返しながら前進したのですが、大坂町奉行所に続く橋を落とされたことで進軍スピードが落ち、銃を所持した奉行所の鎮圧軍が射撃を開始したとたん、四散しました。およそ8時間に及んだ「大塩平八郎の乱」における戦死者は、大塩側に3名のみ。いかに瓦解が早かったかわかります。

約40日間も逃走を続けた大塩平八郎は、密告を受けて探索方に取り囲まれた潜伏先で焼死を遂げました。

大塩平八郎は、先祖代々が大坂町奉行所の与力という家柄に生まれました。幕府の直轄地たる大坂の町に立ち、将軍家の威光を守るために潤滑な町運営を担う現場仕事を任された与力は、江戸から派遣されるエリート階級である奉行の耳や手足となり、強権を握っていました。

そのため、ワイロが常識のように横行していたのですが、大塩平八郎は清廉潔白な心を持つ与力としてすでに有名であり、ワイロを受け取らず、逆にワイロを渡そうとした者たちを叱責するような人物だったようです。普通の与力たちからは「めんどくさいやつだ」と苦い目で見られていたものの、彼は間違いなく有能であり、町民からも信頼され、その支持も分厚いのは確かでした。

・キリシタン逮捕事件(霊感商法詐欺を撃破)

・弓削新右衛門汚職粛清事件(盗賊団から金をもらって犯罪を見逃す古参与力を切腹においやる)

・破戒僧摘発事件(寺に女を連れ込むなど「肉食妻帯の禁」を侵す僧侶を島流し)

これら3つの功績により、その有能さは大坂の誰もが知るところだったのですが、大坂町奉行所のエースに上り詰めた後、38歳で隠居の道を選びます。

しかし、後世の私たちが知っている「大塩平八郎」とは、「幕府に対する反乱の首謀者」の名ではないでしょうか。

尊敬すべき与力OBだった彼は、44歳で仲間たちと武装蜂起をします。

天保8年(1837年)に起きた「大塩平八郎の乱」です。

その目的は、飢えに苦しむ大坂町民の救済にありました。

事前に蜂起のビラを秘密裏に撒き、それを手にして集まった大塩の腹心や大坂の貧者や周辺の農民達を合わせた数百名の反乱軍は、火付け道具や武器を所持し、大坂町奉行所を目的地に据え、悪徳の噂の高い豪商を打ち壊し、略奪を繰り返しながら前進したのですが、大坂町奉行所に続く橋を落とされたことで進軍スピードが落ち、銃を所持した奉行所の鎮圧軍が射撃を開始したとたん、四散しました。およそ8時間に及んだ「大塩平八郎の乱」における戦死者は、大塩側に3名のみ。いかに瓦解が早かったかわかります。

約40日間も逃走を続けた大塩平八郎は、密告を受けて探索方に取り囲まれた潜伏先で焼死を遂げました。

飢饉そっちのけで出世レースの金策に走るエリートたちに失望

大塩平八郎の願いは、倒幕などではなく、幕府を自浄することにありました。

「寛政の改革」が失敗に終わり、将軍徳川家斉が自分の意のままになる人材を老中など重要ポジションに抜擢したのですが、そのひとりが水野忠成であり、彼を中心に江戸城はワイロ政治の温床になってしまいました。「天保の飢饉」で米不足は慢性化し、米価も上昇を続けることで、農民は自分が作った米を口に入れることができずに飢え、相対的に農民も減少し、大坂などの都会に住む者も貧しいものから餓死しました。

大塩はOBとして大坂町奉行所に数々のアドバイスをし、義捐金や米を供出させたものの、当時の大坂の東町奉行は跡部山城守といい、老中・水野忠邦の弟だったのが追い討ちをかけました。

で積極的に大坂を救うことよりも、江戸城に戻った時の自分のポジションを少しでも良くしようと考える人物だったため、乏しい大坂の米を江戸に送り、新将軍宣下の儀式のための金に換えようとしたのです。

江戸と大坂のおかしな関係、そして自分の栄達のことだけを考えて、今ある職務に正しく向き合おうとしないエリートたちに向かい、大塩平八郎は私財をなげうち、命がけで反乱を企てざるを得ませんでした。

「寛政の改革」が失敗に終わり、将軍徳川家斉が自分の意のままになる人材を老中など重要ポジションに抜擢したのですが、そのひとりが水野忠成であり、彼を中心に江戸城はワイロ政治の温床になってしまいました。「天保の飢饉」で米不足は慢性化し、米価も上昇を続けることで、農民は自分が作った米を口に入れることができずに飢え、相対的に農民も減少し、大坂などの都会に住む者も貧しいものから餓死しました。

大塩はOBとして大坂町奉行所に数々のアドバイスをし、義捐金や米を供出させたものの、当時の大坂の東町奉行は跡部山城守といい、老中・水野忠邦の弟だったのが追い討ちをかけました。

で積極的に大坂を救うことよりも、江戸城に戻った時の自分のポジションを少しでも良くしようと考える人物だったため、乏しい大坂の米を江戸に送り、新将軍宣下の儀式のための金に換えようとしたのです。

江戸と大坂のおかしな関係、そして自分の栄達のことだけを考えて、今ある職務に正しく向き合おうとしないエリートたちに向かい、大塩平八郎は私財をなげうち、命がけで反乱を企てざるを得ませんでした。

大塩平八郎は聖人を目指した

「大塩平八郎の乱」の軸となったのが、私塾「洗心洞」の塾生たちでした。

思想家タイプだった大塩は、大坂にたくさんあった私塾に通う傍ら、自ら書を読み、オリジナルの思想を研鑽していました。その結果編み出したのは、自分流の陽明学をルーツとした思想でした。それを伝えるために、33歳ごろから開いた私塾の名が、『洗心洞』といいます。

「聖人は此を以て心を洗ひ、密に退蔵す」(聖人は、私利私欲を洗い流して仕舞いこむ、といった意)との言葉どおり、厳格でストイックに朱子学を学ぶこの私塾は、多いときにはおよそ50人ほどの塾生が通っていました。その多くは豪農や地主層、与力や同心、学者などのインテリ層で、汚職にまみれ民の苦しみを省みない幕府のエリートへの怒りを蓄積するだけではなく、富や権力や知恵を持つ自分たちはどのように対処し、幕府の腐敗に飲み込まれない知性を守っていくか、意見を交わしていたようです。

私欲ではなく万民の幸せのために毎日真面目に働き、思索していたからこそ、その逆であった幕僚たちの有様を見過ごすことができなかった大塩平八郎の姿を、現代の私たちはもういちど見つめなおす時期かもしれません。

思想家タイプだった大塩は、大坂にたくさんあった私塾に通う傍ら、自ら書を読み、オリジナルの思想を研鑽していました。その結果編み出したのは、自分流の陽明学をルーツとした思想でした。それを伝えるために、33歳ごろから開いた私塾の名が、『洗心洞』といいます。

「聖人は此を以て心を洗ひ、密に退蔵す」(聖人は、私利私欲を洗い流して仕舞いこむ、といった意)との言葉どおり、厳格でストイックに朱子学を学ぶこの私塾は、多いときにはおよそ50人ほどの塾生が通っていました。その多くは豪農や地主層、与力や同心、学者などのインテリ層で、汚職にまみれ民の苦しみを省みない幕府のエリートへの怒りを蓄積するだけではなく、富や権力や知恵を持つ自分たちはどのように対処し、幕府の腐敗に飲み込まれない知性を守っていくか、意見を交わしていたようです。

私欲ではなく万民の幸せのために毎日真面目に働き、思索していたからこそ、その逆であった幕僚たちの有様を見過ごすことができなかった大塩平八郎の姿を、現代の私たちはもういちど見つめなおす時期かもしれません。

「大塩平八郎の乱」鎮圧後の足取りを追え!思想家・大塩平八郎の壮絶な最期

大阪の街を焼き、世間を、幕府を震撼させた大塩平八郎の乱。元大坂町奉行与力で思想家でもあった大塩平八郎の壮絶な最期をたどってみたいと思います。

「大塩平八郎の乱」簡単なおさらい

大坂町奉行所の与力の与力であった大塩平八郎は、大阪の街の治安を守るとともに、陽明学者としても名を馳せ、私塾・洗心洞を開いていました。そして38歳という若さで隠居、以降は洗心洞での教育活動に専念します。

やがて起こった天明の大飢饉。天保4年の冷害、天保7年の風水害や冷害によって凶作が続き米の価格が高騰、多くの人々が苦しみました。被害は全国的に広がり、大塩の住む大阪でも餓死者が多数出るようになりました。これに対し、何の対策も取らないばかりが、積極的に江戸へ米を回送していた大阪町奉行所・跡部良弼に抗議をしました。跡部には何度も何度も人々を救うように訴えましたが、聞き入れてくれないうえに、大塩を「立場を弁えない不届き者」と叱りつける始末。大塩は大阪の豪商から義援金を募りましたが、こちらも消極的でなしのつぶてです。

また、大塩は1200もある蔵書を売り、金に換え、困窮している人々にお金や米を施していきます。同時に檄文の作成も始めます。市民の苦しみに対して何の対策もしない幕府と自分たちばかりは豪華な暮らしをやめない豪商たちを糾弾、天誅を加えるというのです。大阪で私が蜂起したら皆駆けつけよ!という旨の檄文を、近隣の村々に配り始めました。

そしてついに「救民」の旗のもと、1837年2月19日ついに大塩平八郎は、同じ志を持つ養子の格之助・与力の瀬田済之助、洗心洞の門弟ら70人余と共に武力蜂起。豪商宅に火を放ち蔵を壊し米や金銭を路に撒きます。大阪の街5分の1を焼きながら目指すは奉行所とそして大阪城の米蔵!

ところが事前に密告者があり、大阪城代が鎮圧のための兵を出すと、300人程まで膨れ上がっていた大塩軍はパッと四散し、乱は半日ほどで鎮圧されました。

やがて起こった天明の大飢饉。天保4年の冷害、天保7年の風水害や冷害によって凶作が続き米の価格が高騰、多くの人々が苦しみました。被害は全国的に広がり、大塩の住む大阪でも餓死者が多数出るようになりました。これに対し、何の対策も取らないばかりが、積極的に江戸へ米を回送していた大阪町奉行所・跡部良弼に抗議をしました。跡部には何度も何度も人々を救うように訴えましたが、聞き入れてくれないうえに、大塩を「立場を弁えない不届き者」と叱りつける始末。大塩は大阪の豪商から義援金を募りましたが、こちらも消極的でなしのつぶてです。

また、大塩は1200もある蔵書を売り、金に換え、困窮している人々にお金や米を施していきます。同時に檄文の作成も始めます。市民の苦しみに対して何の対策もしない幕府と自分たちばかりは豪華な暮らしをやめない豪商たちを糾弾、天誅を加えるというのです。大阪で私が蜂起したら皆駆けつけよ!という旨の檄文を、近隣の村々に配り始めました。

そしてついに「救民」の旗のもと、1837年2月19日ついに大塩平八郎は、同じ志を持つ養子の格之助・与力の瀬田済之助、洗心洞の門弟ら70人余と共に武力蜂起。豪商宅に火を放ち蔵を壊し米や金銭を路に撒きます。大阪の街5分の1を焼きながら目指すは奉行所とそして大阪城の米蔵!

ところが事前に密告者があり、大阪城代が鎮圧のための兵を出すと、300人程まで膨れ上がっていた大塩軍はパッと四散し、乱は半日ほどで鎮圧されました。

潜伏生活を続けるも発見される

「元幕臣による幕府への反乱」ということで、幕府には大きな激震が走りました。威信を見せつけるかのように乱鎮圧後も、大塩軍の徹底的な探索を続け、関係者を次々と捕縛していきました。

そして乱のおよそ40日後、ついに潜伏先が判明します。それは大阪市内靭油掛町にある染物屋、美吉屋五郎兵衛宅でした。

江戸時代の雇用形態として、奉公人の年季(契約期間のようなもの)が終わると、その奉公人を下がらせ新しい奉公人を雇っていました。もちろん、宿下がりした奉公人たちの間では、奉公先の噂が飛び交います。その噂の中に、市内の商家から下がってきた一人の娘がありました。その娘の奉公先では、毎朝米を一人分とりわけ主人夫婦がどこかへ運んでいく、そもそも米が少ないのに毎日どこかにお供えというのもおかしいと不思議に思っていた、というのです。

噂を不審に思った村役人は娘を呼び出し、奉公先を聞きました。そして美吉屋の名が浮上したのです。美吉屋は大塩の私塾・洗心洞の出入りの商人。主人の五郎兵衛を役人が問いただすとすぐに「大塩親子を離れにかくまっている」と打ち明けたのだそうです。

そして乱のおよそ40日後、ついに潜伏先が判明します。それは大阪市内靭油掛町にある染物屋、美吉屋五郎兵衛宅でした。

江戸時代の雇用形態として、奉公人の年季(契約期間のようなもの)が終わると、その奉公人を下がらせ新しい奉公人を雇っていました。もちろん、宿下がりした奉公人たちの間では、奉公先の噂が飛び交います。その噂の中に、市内の商家から下がってきた一人の娘がありました。その娘の奉公先では、毎朝米を一人分とりわけ主人夫婦がどこかへ運んでいく、そもそも米が少ないのに毎日どこかにお供えというのもおかしいと不思議に思っていた、というのです。

噂を不審に思った村役人は娘を呼び出し、奉公先を聞きました。そして美吉屋の名が浮上したのです。美吉屋は大塩の私塾・洗心洞の出入りの商人。主人の五郎兵衛を役人が問いただすとすぐに「大塩親子を離れにかくまっている」と打ち明けたのだそうです。

「もはやこれまで」平八郎の選んだ最期

逆賊を匿っていたとして、五郎兵衛はとらえられてしまいます。そして1837年3月27日、ついに役人の手が美吉屋の離れに迫ります。大勢の役人に囲まれた、大塩平八郎と養子格之助に最期が迫っていました。

踏み込むのを待機していた役人たちを、急な爆風が襲います。離れの中に仕掛けた爆薬が爆発したのです。炎がおさまり役人たちが中に入るとそこには胸に刺し傷がある人物と、喉に刺し傷がある人物の焼け焦げた死体が転がっていたのです。胸を刺して自害したのは養子の格之助、そして喉を突いたのは大塩平八郎とされています。

両方とも、人相など分からないほどだったといいます。捕まっても死罪でしたでしょうが、なんとも壮絶な最期ですね。

踏み込むのを待機していた役人たちを、急な爆風が襲います。離れの中に仕掛けた爆薬が爆発したのです。炎がおさまり役人たちが中に入るとそこには胸に刺し傷がある人物と、喉に刺し傷がある人物の焼け焦げた死体が転がっていたのです。胸を刺して自害したのは養子の格之助、そして喉を突いたのは大塩平八郎とされています。

両方とも、人相など分からないほどだったといいます。捕まっても死罪でしたでしょうが、なんとも壮絶な最期ですね。

塩漬け?!異例の処刑現場

乱に関わった人々の多くは捕まり、中には獄死するものもありました。さらに自害して果てた関係者も検分ののち塩漬けにされ保存されていました。もちろん、大塩親子も焼けて人相が分からないままでも塩漬けになっています。それはなぜかというと、判決がまだ決まっていなかったからです。

同年6月から始まった詮議を経て、罪状が決まったのは、大塩親子の自決から5か月ほども過ぎた8月。判決によって大塩平八郎以下主な門弟たち20人が磔の刑になりました。塩漬けの遺体が並ぶその処刑場はさぞかし異様な状態であったことでしょう。

ここまでして「幕府に逆らうとこうなるぞ!」と幕府の威信をかけて大塩一派を殲滅したかに見えましたが、大塩の乱の後、煽られるように各地で百姓一揆が続きます。 庶民たちが「皆で声を上げ立ち上がれば、幕府にだって立ち向かうことができるんだ」ということに、改めて気づくことができたきっかけとなったのかもしれません。

そしてこのことはやがて来る「倒幕」の時代への、小さいけれども確かな足音の1つとなりました。

同年6月から始まった詮議を経て、罪状が決まったのは、大塩親子の自決から5か月ほども過ぎた8月。判決によって大塩平八郎以下主な門弟たち20人が磔の刑になりました。塩漬けの遺体が並ぶその処刑場はさぞかし異様な状態であったことでしょう。

ここまでして「幕府に逆らうとこうなるぞ!」と幕府の威信をかけて大塩一派を殲滅したかに見えましたが、大塩の乱の後、煽られるように各地で百姓一揆が続きます。 庶民たちが「皆で声を上げ立ち上がれば、幕府にだって立ち向かうことができるんだ」ということに、改めて気づくことができたきっかけとなったのかもしれません。

そしてこのことはやがて来る「倒幕」の時代への、小さいけれども確かな足音の1つとなりました。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)