犬養毅五・一五事件に見る高齢者見守りのポイントとは

関連キーワード

昭和史の大きな分岐点になったと言われる五・一五事件。当時の首相であった犬養毅は、「話せばわかる」と制しようとしたにもかかわらず、官邸に押し入った青年将校の凶弾に倒れました。このときの状況をひもとくと、「ひょっとして犬養首相の射殺は避けられたのでは?」と考えさせるポイントがあります。また、それは、現代においても高齢者を犯罪から守るための見守りのヒントにもなりそうです。

有名な言葉「話せばわかる」の背景は

歴史上有名な犬養毅の「話せばわかる」という言葉はどのような状況で発せられたのでしょうか? 1932年(昭和7年)5月15日、日曜日の夕刻、海軍の青年将校率いる一団が首相官邸に乱入、食堂に押し寄せ、うちひとりがそこにいた犬養に向け発砲しました。ところが、銃弾が装填されていなかったため不発となります。ここで、護衛から逃げるようにすすめられたものの、犬養はひるむことなく「話せばわかる」と、将校たちを客間に案内したと言われています。

こうしたことから、この言葉は単なる時間稼ぎや命乞いではなく、犬養は本気で青年将校たちの話を聞き、説得しようとしていたと考えられます。結果として、将校たちは犬養を撃ち立ち去りますが、犬養は血まみれになりながら「撃った者を連れてこい、話して聞かせる」と言ったと伝えられています。その後犬養は、深夜に絶命しました。

こうしたことから、この言葉は単なる時間稼ぎや命乞いではなく、犬養は本気で青年将校たちの話を聞き、説得しようとしていたと考えられます。結果として、将校たちは犬養を撃ち立ち去りますが、犬養は血まみれになりながら「撃った者を連れてこい、話して聞かせる」と言ったと伝えられています。その後犬養は、深夜に絶命しました。

犬養毅の人柄と行動が悲劇を招いた?

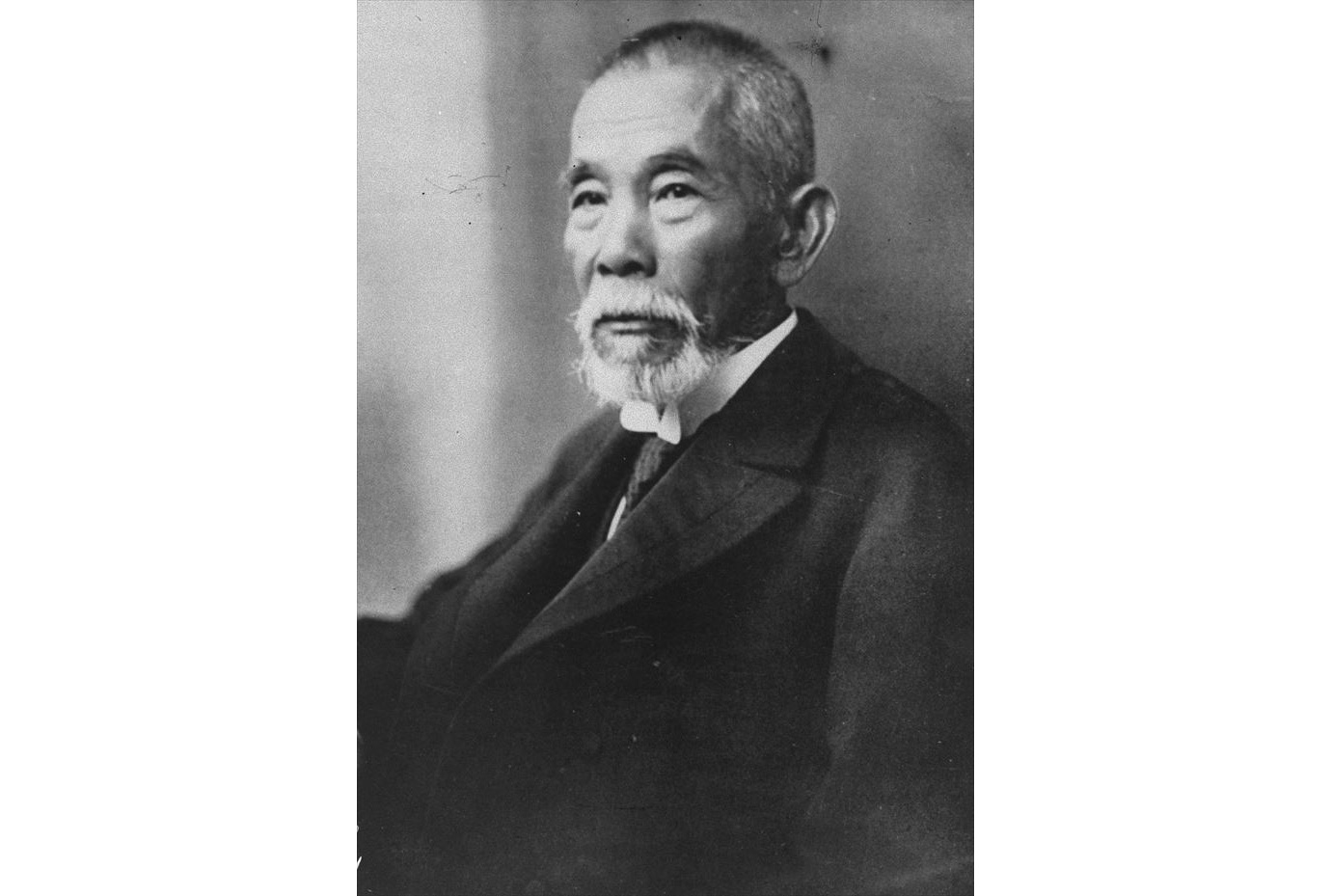

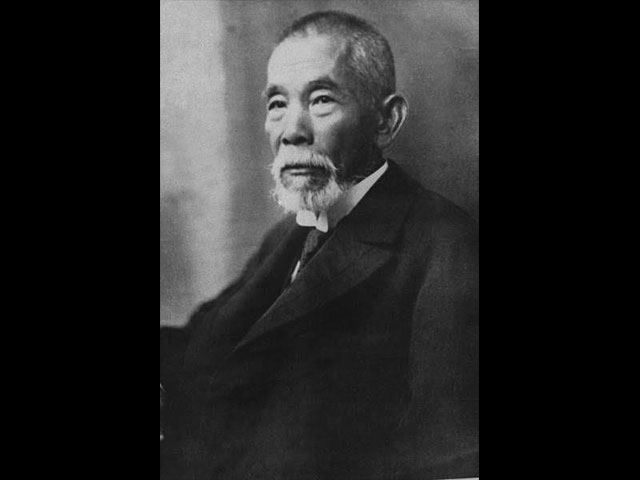

銃口を向ける相手に対し、背中を見せず落ち着いて話し会おうとする姿から、犬養毅は非常に冷静沈着で論理的かつ豪胆な人物であったことが分かります。1855年 (安政2年)、岡山県に生まれた犬養は、慶應義塾に学びますが中退し新聞記者となります。のちに立憲改進党の結成に参加して政治の世界に入ります。護憲運動の先頭に立ち普通選挙法の成立に尽力するなど、つねに民主主義の旗手であり続けました。

民主主義は話し合いによる議会政治が基本です。銃口を向けられても、民主主義を守るという犬養の信念は揺るがなかったのです。しかし、そんな高齢の彼に対し、乱入してきた青年将校は「問答無用」といって銃弾を浴びせました。

官邸への乱入から射殺されるまでの間に逃げるチャンスがあったにもかかわらず、将校たちと話し合おうとした犬養は射殺されてしまったのです。暴力にひるまず、話し合いを重んじるモットーは立派で勇気あるものですが、このケースでは、それにもとづく行動が災いとなったとは言えないでしょうか?

この五・一五事件以降、犬養が亡くなったことで軍部の暴走を止められなくなったとも言われています。

民主主義は話し合いによる議会政治が基本です。銃口を向けられても、民主主義を守るという犬養の信念は揺るがなかったのです。しかし、そんな高齢の彼に対し、乱入してきた青年将校は「問答無用」といって銃弾を浴びせました。

官邸への乱入から射殺されるまでの間に逃げるチャンスがあったにもかかわらず、将校たちと話し合おうとした犬養は射殺されてしまったのです。暴力にひるまず、話し合いを重んじるモットーは立派で勇気あるものですが、このケースでは、それにもとづく行動が災いとなったとは言えないでしょうか?

この五・一五事件以降、犬養が亡くなったことで軍部の暴走を止められなくなったとも言われています。

歴史に「もし、」は厳禁ですが

歴史に「もし、」は厳禁ですが、それでもあえて、もし、一発目の空砲のときに彼が逃げ、一命を取り留めていれば日本の近代史が変わった可能性は大きいでしょう。ひょっとするとかの有名な満州事変も、彼が存命であればより平和的な解決に導けたのかも知れません。彼は、満州国の形式的領有権は中国にあることを認めつつ、実質的には満州国を日本の経済的支配下に置こうとしていたそうです。この五・一五事件が、日本が協調外交路線から逸れ、大戦に向かっていったきっかけだったのかも知れません。

そしてさらに、「もし、」この時代に高齢者安否確認システムが存在していたらどうだったでしょうか。カメラ監視による安否確認システムを嫌がる高齢者の方も多いようですが、今はカメラ監視をしなくてもセンサーで異常を知らせるシステムが存在します。「いまイルモ」という高齢者安否確認システムは、センサーで居宅を監視できるのでプライバシーの保護も出来る優れものです。どんなお客様が自宅を訪問されたかなんて誰も知られたくないものですが、「こんな時間に大人数で人が押しかけに来てるなんて、おかしい。」という異常をプライバシーを守りながら離れた家族に知らせてくれます。例えば、大人数で押しかけた場合に人いきれで部屋の温度が上昇したりしても、センサーが異常を知らせてくれます。この機能は熱中症から高齢者を守るためにも使われていて、大変評判です。言い過ぎかもしれませんが、もしもこの時代に「いまイルモ」があったら、歴史は変わっていたかも知れませんね。

そしてさらに、「もし、」この時代に高齢者安否確認システムが存在していたらどうだったでしょうか。カメラ監視による安否確認システムを嫌がる高齢者の方も多いようですが、今はカメラ監視をしなくてもセンサーで異常を知らせるシステムが存在します。「いまイルモ」という高齢者安否確認システムは、センサーで居宅を監視できるのでプライバシーの保護も出来る優れものです。どんなお客様が自宅を訪問されたかなんて誰も知られたくないものですが、「こんな時間に大人数で人が押しかけに来てるなんて、おかしい。」という異常をプライバシーを守りながら離れた家族に知らせてくれます。例えば、大人数で押しかけた場合に人いきれで部屋の温度が上昇したりしても、センサーが異常を知らせてくれます。この機能は熱中症から高齢者を守るためにも使われていて、大変評判です。言い過ぎかもしれませんが、もしもこの時代に「いまイルモ」があったら、歴史は変わっていたかも知れませんね。

高齢者を犯罪から守る! 防犯の見守りポイントは

近年は一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯も増え、本人・離れて暮らす家族ともに、高齢世帯の防犯を気にする人も多いことでしょう。以上のエピソードから家るのは、在宅・留守にかかわらず、怪しい人物は決して家のなかに入れないことが大事だということです。

とは言え、住宅をねらう犯罪者は空き巣や強盗だけではありませんし、玄関先ですべてシャットアウトできるとも限りません。宅配業者を装って侵入し盗みを働く、何度も訪問し言葉たくみに高額な商品を売りつけるといった悪質商法もあります。そのような犯罪から高齢世帯を守るための対策として、オススメなのが「いまイルモ」です。

「いまイルモ」は先ほども申し上げた通りセンサーによる見守り支援システムです。しかもセンサー監視ですのでプライバシーは守られます。センサーを、見守られる側の方のお宅に設置すれば、インターネットを介して、見守る側はパソコンやスマートフォンなどでモニタリングデータを確認できる仕組みになっています。したがって、「いまイルモ」のセンサーを居間などに設置すれば、高齢者の方が通常の生活を送れているのかどうかをチェックすることが出来ます。

「いまイルモ」のデータはほぼリアルタイム。また過去にさかのぼって確認することも可能です。例えば、旅行中のはずなのに人の出入りがあったりすれば、すぐに本人への連絡や通報につながりますし、データとして人の出入りが不自然に多いと感じた場合、悪質なセールスなどの可能性もあるので話を聞いてみるなど、離れた場所に暮らす親御さんを気遣うための機能が盛り込まれています。

高齢世帯の見守りでは、このような不審者対策も大切です。「いまイルモ」がそのお手伝いをいたします。“現代の犬飼毅”を見守る、頼もしいシステムです。

とは言え、住宅をねらう犯罪者は空き巣や強盗だけではありませんし、玄関先ですべてシャットアウトできるとも限りません。宅配業者を装って侵入し盗みを働く、何度も訪問し言葉たくみに高額な商品を売りつけるといった悪質商法もあります。そのような犯罪から高齢世帯を守るための対策として、オススメなのが「いまイルモ」です。

「いまイルモ」は先ほども申し上げた通りセンサーによる見守り支援システムです。しかもセンサー監視ですのでプライバシーは守られます。センサーを、見守られる側の方のお宅に設置すれば、インターネットを介して、見守る側はパソコンやスマートフォンなどでモニタリングデータを確認できる仕組みになっています。したがって、「いまイルモ」のセンサーを居間などに設置すれば、高齢者の方が通常の生活を送れているのかどうかをチェックすることが出来ます。

「いまイルモ」のデータはほぼリアルタイム。また過去にさかのぼって確認することも可能です。例えば、旅行中のはずなのに人の出入りがあったりすれば、すぐに本人への連絡や通報につながりますし、データとして人の出入りが不自然に多いと感じた場合、悪質なセールスなどの可能性もあるので話を聞いてみるなど、離れた場所に暮らす親御さんを気遣うための機能が盛り込まれています。

高齢世帯の見守りでは、このような不審者対策も大切です。「いまイルモ」がそのお手伝いをいたします。“現代の犬飼毅”を見守る、頼もしいシステムです。

犬養毅 憲政の神様の功績と五・一五事件

犬養毅(いぬかいつよし)と言えば、五・一五事件ではないでしょうか。

大日本帝国海軍の青年将校たちが総理大臣官邸に突入し、内閣総理大臣であった犬養毅を射殺しました。

青年将校たちの突入時、最初の一発は拳銃に弾が入っておらず、空発に終わりました。

そんな状況下で犬養毅は「話せばわかる」と繰り返し、自分を暗殺にきた一団を官邸のなかへ招き入れようとしました。その後、あとから駆けつけたもう一団によって射殺されてしまうのですが……。

犬養毅とは一体どのような政治家だったのでしょう。

大日本帝国海軍の青年将校たちが総理大臣官邸に突入し、内閣総理大臣であった犬養毅を射殺しました。

青年将校たちの突入時、最初の一発は拳銃に弾が入っておらず、空発に終わりました。

そんな状況下で犬養毅は「話せばわかる」と繰り返し、自分を暗殺にきた一団を官邸のなかへ招き入れようとしました。その後、あとから駆けつけたもう一団によって射殺されてしまうのですが……。

犬養毅とは一体どのような政治家だったのでしょう。

犬養毅のプロフィール

犬養毅(いぬかいつよし)

1855年6月4日(安政2年4月20日)生まれ

1932年5月15日没

位階・正二位

勲等・勲一等

第29代内閣総理大臣【立憲政友会総裁】

第13代・31代文部大臣

第27代・29代逓信大臣(ていしんだいじん*郵便や通信を管轄)

第45代外務大臣

第50代内務大臣

その他、中国進歩党総裁、立憲国民党総裁、革新倶楽部総裁を歴任。

1855年6月4日(安政2年4月20日)生まれ

1932年5月15日没

位階・正二位

勲等・勲一等

第29代内閣総理大臣【立憲政友会総裁】

第13代・31代文部大臣

第27代・29代逓信大臣(ていしんだいじん*郵便や通信を管轄)

第45代外務大臣

第50代内務大臣

その他、中国進歩党総裁、立憲国民党総裁、革新倶楽部総裁を歴任。

政治家になる前の犬養毅

政治家になる前の犬養毅については、知らない人も多いでしょう。

犬養毅は備中国賀陽郡庭瀬村(岡山県岡山市北区川入)出身で、岡山藩士(庭瀬藩郷士)の次男として誕生したが、父が早世したため、名門の出でありながら経済的にはあまり恵まれませんでした。

藩で漢籍を学んだのち、1876年(明治9年)に上京し、慶應義塾で学びます。

翌年には郵便報知新聞者の記者となり、同年、あの西郷隆盛を盟主として起こった士族による武力反乱『西南戦争』にも従軍しています。

その後、東海社を設立し、東海経済新報の記者として活躍しました。

犬養毅は備中国賀陽郡庭瀬村(岡山県岡山市北区川入)出身で、岡山藩士(庭瀬藩郷士)の次男として誕生したが、父が早世したため、名門の出でありながら経済的にはあまり恵まれませんでした。

藩で漢籍を学んだのち、1876年(明治9年)に上京し、慶應義塾で学びます。

翌年には郵便報知新聞者の記者となり、同年、あの西郷隆盛を盟主として起こった士族による武力反乱『西南戦争』にも従軍しています。

その後、東海社を設立し、東海経済新報の記者として活躍しました。

政治家への道

1882年(明治15年)、政変によって政府を追い出された大隈重信が、自由民権運動の流れを組み、イギリスの流れを組む穏健な立憲政治を目標とした立憲改進党を結成します。

この立憲改進党に犬養毅も参画するようになり、政治家としての道を歩み始めます。

立憲改進党での活動が、犬養毅の政治家としての思想、理念が作られ、のちの政治活動に繋がっています。

この立憲改進党に犬養毅も参画するようになり、政治家としての道を歩み始めます。

立憲改進党での活動が、犬養毅の政治家としての思想、理念が作られ、のちの政治活動に繋がっています。

政治家として活動

1890年(明治23年)第1回総選挙で衆議院議員に初当選。以後、第18回総選挙まで連続当選することになります。

1898年の第1次大隈内閣では文部大臣、1923年(大正12年)の第2次山本内閣では代逓信大臣を務めます。

1913年(大正2年)の第一次護憲運動のときには、第3次桂内閣打倒に力を貸し、尾崎行雄と共に「憲政の神様」と呼ばれました。

その後、犬養毅は所属していた立憲国民党が政治工作によって勢力が失われ、自身は小党を率いる政治家として活動していくことになります。

1898年の第1次大隈内閣では文部大臣、1923年(大正12年)の第2次山本内閣では代逓信大臣を務めます。

1913年(大正2年)の第一次護憲運動のときには、第3次桂内閣打倒に力を貸し、尾崎行雄と共に「憲政の神様」と呼ばれました。

その後、犬養毅は所属していた立憲国民党が政治工作によって勢力が失われ、自身は小党を率いる政治家として活動していくことになります。

内閣総理大臣への道

第2次山本内閣で文相兼逓信大臣、加藤高明内閣でも逓信相を務めるが、自身の政治家としての限界を感じたのか、一度は政界引退を決意します。

しかし、世間はそれを許しませんでした。

支持者たちは犬養毅を許可無しに立候補させ、衆議院選挙で当選させ続けます。

そんな状況のなか、所属していた立憲政友会の内部分裂の危機を回避するため、犬養毅を担ぎ出します。

1929年(昭和4年)本人は当初、あまり乗り気ではありませんでしたが、説得される形で立憲政友会の総裁となります。

1930年(昭和6年)いわゆる満州事変が勃発すると、第2次若槻内閣は総辞職に追い込まれます。

当時の慣例に従い、野党第一党である立憲政友会に政権が委ねられ、昭和天皇より組閣の大命がくだされます。

当時、犬養毅は77才でした。

犬養毅は議会の解散・総選挙を行い、立憲政友会の躍進に繋げます。

そして、1930年(昭和6年)12月13日第29代 内閣総理大臣となり、犬養内閣を発足させます。

しかし、世間はそれを許しませんでした。

支持者たちは犬養毅を許可無しに立候補させ、衆議院選挙で当選させ続けます。

そんな状況のなか、所属していた立憲政友会の内部分裂の危機を回避するため、犬養毅を担ぎ出します。

1929年(昭和4年)本人は当初、あまり乗り気ではありませんでしたが、説得される形で立憲政友会の総裁となります。

1930年(昭和6年)いわゆる満州事変が勃発すると、第2次若槻内閣は総辞職に追い込まれます。

当時の慣例に従い、野党第一党である立憲政友会に政権が委ねられ、昭和天皇より組閣の大命がくだされます。

当時、犬養毅は77才でした。

犬養毅は議会の解散・総選挙を行い、立憲政友会の躍進に繋げます。

そして、1930年(昭和6年)12月13日第29代 内閣総理大臣となり、犬養内閣を発足させます。

大恐慌や国際的孤立など、さまざまな問題を抱えた中での政権運営

犬養内閣発足当時、日本は大恐慌の真っ只中で経済は破綻しており、満州事変などによる日本の国際的孤立、五鉄道疑獄事件に端を発した政治家の汚職による、国内の政治不信など、問題は山積でした。

特に経済は深刻な状況で、農村部の物価下落が酷く、キャベツ50玉が煙草一箱にしかならない状況でした。

冷害などに襲われた東北の地域では、娘を色街に売らなければならない農家も出始めていました。

そんな状況下での内閣発足であり、のちに起こる五・一五事件の下地は出来てあがっていたと考えられます。

特に経済は深刻な状況で、農村部の物価下落が酷く、キャベツ50玉が煙草一箱にしかならない状況でした。

冷害などに襲われた東北の地域では、娘を色街に売らなければならない農家も出始めていました。

そんな状況下での内閣発足であり、のちに起こる五・一五事件の下地は出来てあがっていたと考えられます。

当初、陸軍は犬養内閣を歓迎していた

犬養内閣発足時、陸軍は歓迎していました。

内閣書記長(現代では官房長官に相当)に森格、陸軍大臣に荒木貞夫中将を据えました。

2人は対中強行派で、陸軍にとって都合のよい人選でした。

特に荒木貞夫中将は、青年将校たちから人気があり、陸軍の期待を背負っていた人物のひとりです。

軍事費の拡大についても、それほど難色を示しませんでした。

しかし、犬養首相は軍にそれほど協力的ではなく、満州事変の処理に対しても、意見が分かれました。

また軍の青年将校の振る舞いにも深い憂慮を抱いており、それが軍部に知れ渡ることで、軍との関係が悪化の一途を辿ります。

内閣書記長(現代では官房長官に相当)に森格、陸軍大臣に荒木貞夫中将を据えました。

2人は対中強行派で、陸軍にとって都合のよい人選でした。

特に荒木貞夫中将は、青年将校たちから人気があり、陸軍の期待を背負っていた人物のひとりです。

軍事費の拡大についても、それほど難色を示しませんでした。

しかし、犬養首相は軍にそれほど協力的ではなく、満州事変の処理に対しても、意見が分かれました。

また軍の青年将校の振る舞いにも深い憂慮を抱いており、それが軍部に知れ渡ることで、軍との関係が悪化の一途を辿ります。

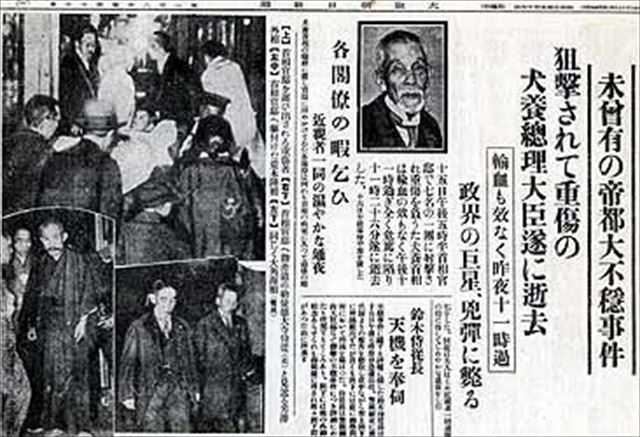

五・一五事件! 犬養毅、凶弾に倒れる

1932年(昭和7年)5月15日

総理公邸内に海軍中尉の三上卓(みかみたく)と後藤映範(ごとうえいはん)陸軍士官候補生ら九名が襲撃しました。

三上は犬養毅を見付けると、すぐに拳銃を発砲したが弾倉が空で不発でした。

すぐに弾を再装填して発砲しようとしたが、犬養毅は両手を上げて制止し、「話せばわかる」と日本間へと通しました。

そこへ山岸中尉らが駆け込んできました。

「靴ぐらい脱いだらどうだ」と犬養毅は指摘するも、山岸は「問答無用、撃て!」と号令。

近くにいた黒岩勇少尉と三上中尉が発砲しました。

銃弾を二発、その身に受けたにもかかわらず

「今撃った男を連れてこい。よく話し聞かすから」

と、最期まで言葉による説得をしようとした犬養毅でした。

憲政の神様と称された、犬養毅らしい姿ではありましたが、同日の午後11時26分、官邸内で息を引き取ります。

と同時に、政党政治も終焉を迎えたのでした。

以降、日本は軍部が政権を担うようになり、やがては太平洋戦争へと向かっていきます。

総理公邸内に海軍中尉の三上卓(みかみたく)と後藤映範(ごとうえいはん)陸軍士官候補生ら九名が襲撃しました。

三上は犬養毅を見付けると、すぐに拳銃を発砲したが弾倉が空で不発でした。

すぐに弾を再装填して発砲しようとしたが、犬養毅は両手を上げて制止し、「話せばわかる」と日本間へと通しました。

そこへ山岸中尉らが駆け込んできました。

「靴ぐらい脱いだらどうだ」と犬養毅は指摘するも、山岸は「問答無用、撃て!」と号令。

近くにいた黒岩勇少尉と三上中尉が発砲しました。

銃弾を二発、その身に受けたにもかかわらず

「今撃った男を連れてこい。よく話し聞かすから」

と、最期まで言葉による説得をしようとした犬養毅でした。

憲政の神様と称された、犬養毅らしい姿ではありましたが、同日の午後11時26分、官邸内で息を引き取ります。

と同時に、政党政治も終焉を迎えたのでした。

以降、日本は軍部が政権を担うようになり、やがては太平洋戦争へと向かっていきます。

昭和7年の軍事クーデター『五・一五事件』で犬養毅射殺、原因は?

ときの内閣総理大臣・犬養毅は、自分に向けられた殺意を前にしても、「まあ急くな。撃つのはいつでも撃てる。話を聞こう。話せばわかる」と冷静だったそうですが、対話を試みる意思のない将校たちは、「問答無用、撃て!」と発砲しました。

犬養毅はテロリストたちによって射殺されたのです。

これが『五・一五事件』のあらましです。

国家の中枢機関であり最高のセキュリティがなされているはずの首相官邸にて、軍人が首相を暗殺するというショッキングな事件は、平成の世に住む私たちには信じがたい出来事なのですが、昭和初期の日本において、テロは今とは比較にならないほどに頻発していたのです。

犬養毅はテロリストたちによって射殺されたのです。

これが『五・一五事件』のあらましです。

国家の中枢機関であり最高のセキュリティがなされているはずの首相官邸にて、軍人が首相を暗殺するというショッキングな事件は、平成の世に住む私たちには信じがたい出来事なのですが、昭和初期の日本において、テロは今とは比較にならないほどに頻発していたのです。

当時の日本国内はどのような状態だったのか?

犬養毅が首相に選出されたのは1931年(昭和6年)のことでしたから、約1年で凶弾に倒れてしまったことになります。

1912年から始まる大正時代、「新しい」という言葉が半ば流行語となった「大正デモクラシー」の流れとともに、一般大衆は薩長藩閥と一部の特権階級によって政治がなされていることに不満を持っていました。

いつまでも幕末や明治の風景を残す質素な農村と、先進的な文明暮らしをする都会。光と陰が日々くっきりと分かれ、広く民衆の声を政治に反映するはずの明治維新の結果が、資本家と労働者という新たな階級社会を生み出したに過ぎなかったという、政権への恨みが蓄積されていた時代です。

藩閥政治から政党政治へと政権の担い手が変わろうとも、東アジアの独立運動の影響が影を落とし、人気絶頂だった「平民宰相」原敬首相すら刺殺される1921年(大正10年)という不安定な世相でした。

1919年(大正8年)には第一次世界大戦が終戦しています。

ヨーロッパは未曾有の戦乱に疲弊し、働き盛りの若者が次々に兵隊にとられ、どの国家の生産ラインも生活物資よりも軍需物資をフル活動させていました。慢性的に不足していた生活物資は、ヨーロッパ以外の生産国から輸入することでまかなうことになり、その結果、戦場にはならず、直接的に参戦もしなかったアメリカが一気に輸入量を上げ、富を蓄積して国力を高めました。同様に日本も戦争特需で景気が上向きになっていたのですが、第一次世界大戦後にヨーロッパ各国の国力の回復とともに生産力も戻るにつれ、アメリカや日本の他、ヨーロッパへの輸出に頼っていた国々が一転して不況へと向かいました。

1923年(大正12年)には関東大震災が起こり、ますます国民の生活は物質的にも心理的にも不安定のまま、怒りは頼りない国政の担い手である政党へと押し寄せます。打撃を受けた銀行の倒産が相次いだ1927年(昭和2年)には金融恐慌が、1929年(昭和4年)にはニューヨーク株式市場の大暴落から世界恐慌が日本経済にとって深刻なダメージとなり、政府への信用は地に落ちたのです そんな国民の怨嗟の声のなか、最後の頼みの綱として総理大臣となったのが、犬養毅でした。

1912年から始まる大正時代、「新しい」という言葉が半ば流行語となった「大正デモクラシー」の流れとともに、一般大衆は薩長藩閥と一部の特権階級によって政治がなされていることに不満を持っていました。

いつまでも幕末や明治の風景を残す質素な農村と、先進的な文明暮らしをする都会。光と陰が日々くっきりと分かれ、広く民衆の声を政治に反映するはずの明治維新の結果が、資本家と労働者という新たな階級社会を生み出したに過ぎなかったという、政権への恨みが蓄積されていた時代です。

藩閥政治から政党政治へと政権の担い手が変わろうとも、東アジアの独立運動の影響が影を落とし、人気絶頂だった「平民宰相」原敬首相すら刺殺される1921年(大正10年)という不安定な世相でした。

1919年(大正8年)には第一次世界大戦が終戦しています。

ヨーロッパは未曾有の戦乱に疲弊し、働き盛りの若者が次々に兵隊にとられ、どの国家の生産ラインも生活物資よりも軍需物資をフル活動させていました。慢性的に不足していた生活物資は、ヨーロッパ以外の生産国から輸入することでまかなうことになり、その結果、戦場にはならず、直接的に参戦もしなかったアメリカが一気に輸入量を上げ、富を蓄積して国力を高めました。同様に日本も戦争特需で景気が上向きになっていたのですが、第一次世界大戦後にヨーロッパ各国の国力の回復とともに生産力も戻るにつれ、アメリカや日本の他、ヨーロッパへの輸出に頼っていた国々が一転して不況へと向かいました。

1923年(大正12年)には関東大震災が起こり、ますます国民の生活は物質的にも心理的にも不安定のまま、怒りは頼りない国政の担い手である政党へと押し寄せます。打撃を受けた銀行の倒産が相次いだ1927年(昭和2年)には金融恐慌が、1929年(昭和4年)にはニューヨーク株式市場の大暴落から世界恐慌が日本経済にとって深刻なダメージとなり、政府への信用は地に落ちたのです そんな国民の怨嗟の声のなか、最後の頼みの綱として総理大臣となったのが、犬養毅でした。

犬養毅はテロリストに狙われるような人物だったのか?

浜口雄幸総理大臣は、国費のかさむ軍事費を抑えて財政再建をしようと1930年(昭和5年)に「ロンドン海軍軍縮条約」に調印したがため、国防を軽んじていると海軍を筆頭に軍部から決定的に猛反発を受けていました。さらに、最悪のタイミングで金輸出を再開したために世界恐慌の痛烈な打撃を国費に浴びさせてしまい、たくさんの恨みを買いながら退陣したのち、テロにより殺害されてしまったのです。

そのあとを引き継いだ犬養毅は、藩閥政治を駆逐する旗手のひとりとして、国民からの支持の厚い政治家だったのですが、窮乏する国家を「満州国を主軸にするブロック経済」にて回復しようと武力攻略を進める陸軍に反対し続けて恨みを買ってしまいます。そして、軍部全体が、政党政治による軍事コントロールを否定する風潮のなかで『五・一五事件』が起きました。

そのあとを引き継いだ犬養毅は、藩閥政治を駆逐する旗手のひとりとして、国民からの支持の厚い政治家だったのですが、窮乏する国家を「満州国を主軸にするブロック経済」にて回復しようと武力攻略を進める陸軍に反対し続けて恨みを買ってしまいます。そして、軍部全体が、政党政治による軍事コントロールを否定する風潮のなかで『五・一五事件』が起きました。

「減刑を!」政党政治からファシズムへ走る国民

国民の心情は、暴走した海軍将校の心に寄り添っていました。

金輸出を再開したと思ったら大損を出し、あわてて金輸出を再度禁止するような、未来への展望が描けているようには見えない犬養毅総理大臣と、そんな彼以外に人材が見当たらない政党政治に悲憤しての暴走に対し、減刑を求める声が全国から届いたのです。

法よりも心情が優先され、民主主義への期待が断たれた国情がうかがえるこの事件をきっかけに、日本はファシズムへと向かいます。

金輸出を再開したと思ったら大損を出し、あわてて金輸出を再度禁止するような、未来への展望が描けているようには見えない犬養毅総理大臣と、そんな彼以外に人材が見当たらない政党政治に悲憤しての暴走に対し、減刑を求める声が全国から届いたのです。

法よりも心情が優先され、民主主義への期待が断たれた国情がうかがえるこの事件をきっかけに、日本はファシズムへと向かいます。

経済政策に善戦するも、ときすでに遅かった犬養毅

犬養毅総理大臣の行った日本経済へのスピード感ある対処療法「金輸出再禁止」のほか、高橋是清大蔵大臣とともに腕をふるった「高橋財政」は、恐慌に苦しむ財政を確かに救い、不景気から脱出させ、政府の予算を大きくしたのですが、国民と軍部の信用を取り戻すことはもはや不可能な状況に陥っていました。

日本は開戦への道を全速力で走っていたのです。

日本は開戦への道を全速力で走っていたのです。

作家やエッセイスト、女優の名前も!【犬養毅】の子孫がスゴイ

テストによく出る「五・一五事件」。青年将校たちが銃を持ち大物政治家を急襲する、というセンセーショナルな事件です。このとき襲われ亡くなったのが総理大臣を務めた犬養毅です。

先にもお話しましたが、襲い来る青年将校に「話せば分かる」と説得を試みたうえ、邸内に招き入れています。しかし、業を煮やした後続の将校に銃で撃たれてしまいます。それでもなお息のあるうちは「私を撃った青年を呼べ、話がしたい」と言い続けたと言われています。

逆境にあっても誠実に人と向き合おうとする、まさに長たる器を持った人物と言えるでしょう。

この五・一五事件で亡くなってしまう犬養毅ですが、その子孫はその後も活躍をし、現代でも名の知れた有名人となっている人が少なくありません。今回はそんな犬養毅の子孫について見ていきましょう。

先にもお話しましたが、襲い来る青年将校に「話せば分かる」と説得を試みたうえ、邸内に招き入れています。しかし、業を煮やした後続の将校に銃で撃たれてしまいます。それでもなお息のあるうちは「私を撃った青年を呼べ、話がしたい」と言い続けたと言われています。

逆境にあっても誠実に人と向き合おうとする、まさに長たる器を持った人物と言えるでしょう。

この五・一五事件で亡くなってしまう犬養毅ですが、その子孫はその後も活躍をし、現代でも名の知れた有名人となっている人が少なくありません。今回はそんな犬養毅の子孫について見ていきましょう。

犬養毅ってこんな人

第29第内閣総理大臣を務めた、犬養毅。政治家として辣腕を振るい、外務大臣や内務大臣、文部大臣なども歴任する、政治界のトップエリート官僚です。

理論的で無駄のない演説をする人物でしたが、その分毒舌でもあり敵も多かった、と言われています。プライベートでは、欲がなく細かいことに無頓着で、特に着るものや食べるものなどは世話をされるがままだったそうです。

中国から亡命してきた孫文や蒋介石、また、インドから亡命してきたラス・ビハリ・ボースを匿ったこともあり、身近に困っている人を見ると放っておけずによく面倒を見たといいます。また、悪事や不正を憎む正義感の強い人物でもありました。

犬養毅は妻との間に二男(三男とも)一女をもうけています。

理論的で無駄のない演説をする人物でしたが、その分毒舌でもあり敵も多かった、と言われています。プライベートでは、欲がなく細かいことに無頓着で、特に着るものや食べるものなどは世話をされるがままだったそうです。

中国から亡命してきた孫文や蒋介石、また、インドから亡命してきたラス・ビハリ・ボースを匿ったこともあり、身近に困っている人を見ると放っておけずによく面倒を見たといいます。また、悪事や不正を憎む正義感の強い人物でもありました。

犬養毅は妻との間に二男(三男とも)一女をもうけています。

多方面で活躍!犬養毅の子孫たち

犬養毅の子孫で注目したいのが、まずは長女の操です。

操の夫は外交官の芳澤健吉で、2人の間には娘・恒子がいます。そして恒子の娘(犬養毅の曾孫ですね)は、国連の難民高等弁務官を務めたこともある「緒方貞子」さんです。テレビのニュースなどで見る機会もあったかも知れませんね。貞子さんは、日本政府アフガニスタン支援特別代表としても活躍されています。

リーダーシップを取り、難しい局面でも進路を切り開いていくその手腕は、曾祖父である犬養毅を彷彿とさせます。

続いて、継母とそりが合わず廃嫡されたという長男・章に代わって、嗣子となった三男(次男との説もあり)の「犬養健」です。犬養健は、父の跡を継いで政治家になりましたが、実は小説家として活躍していました。政治的な問題もあって日本ペンクラブへの加盟は叶わず、現代ではあまり知る人のいない作家のひとりとなっています。代表的な著書は「揚子江は今も流れている」「亜刺比亜人エルアフイ」など。

犬養健は妻・仲子との間に一男一女がいて、長女「犬養道子」は評論家として活躍、また長男「犬養康彦」は共同通信社の社長を務めた人物です。

英雄は色を好むと言いますが、健はまた、柳橋の芸子であった荻野昌子との間にも娘をもうけています。その娘(犬養毅の孫・のち認知しています)は、なんとあのエッセイストでタレントの「安藤和津」さんです。ミヤネ屋でもおなじみですね!安藤和津さんの夫は、俳優の「奥田英二」氏。

さらに、娘(犬養毅の曾孫)は映画監督の「安藤桃子」さんと、女優の「安藤サクラ」さんです。安藤桃子さんの監督代表作は「カケラ(2010年)」「0.5ミリ(2014年)」などで、ほかにも、テレビやラジオなどにも出演しています。

女優の安藤サクラさんはドラマや映画に出演し日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞を獲得と、その活躍は広く知られています。安藤サクラさんの夫は俳優でコメディアン柄本明氏の息子「柄本佑」氏です。

さまざまな分野で活躍する、犬養毅の子孫たち。これからもその血脈は続いていくことでしょう。

操の夫は外交官の芳澤健吉で、2人の間には娘・恒子がいます。そして恒子の娘(犬養毅の曾孫ですね)は、国連の難民高等弁務官を務めたこともある「緒方貞子」さんです。テレビのニュースなどで見る機会もあったかも知れませんね。貞子さんは、日本政府アフガニスタン支援特別代表としても活躍されています。

リーダーシップを取り、難しい局面でも進路を切り開いていくその手腕は、曾祖父である犬養毅を彷彿とさせます。

続いて、継母とそりが合わず廃嫡されたという長男・章に代わって、嗣子となった三男(次男との説もあり)の「犬養健」です。犬養健は、父の跡を継いで政治家になりましたが、実は小説家として活躍していました。政治的な問題もあって日本ペンクラブへの加盟は叶わず、現代ではあまり知る人のいない作家のひとりとなっています。代表的な著書は「揚子江は今も流れている」「亜刺比亜人エルアフイ」など。

犬養健は妻・仲子との間に一男一女がいて、長女「犬養道子」は評論家として活躍、また長男「犬養康彦」は共同通信社の社長を務めた人物です。

英雄は色を好むと言いますが、健はまた、柳橋の芸子であった荻野昌子との間にも娘をもうけています。その娘(犬養毅の孫・のち認知しています)は、なんとあのエッセイストでタレントの「安藤和津」さんです。ミヤネ屋でもおなじみですね!安藤和津さんの夫は、俳優の「奥田英二」氏。

さらに、娘(犬養毅の曾孫)は映画監督の「安藤桃子」さんと、女優の「安藤サクラ」さんです。安藤桃子さんの監督代表作は「カケラ(2010年)」「0.5ミリ(2014年)」などで、ほかにも、テレビやラジオなどにも出演しています。

女優の安藤サクラさんはドラマや映画に出演し日本アカデミー賞では最優秀主演女優賞を獲得と、その活躍は広く知られています。安藤サクラさんの夫は俳優でコメディアン柄本明氏の息子「柄本佑」氏です。

さまざまな分野で活躍する、犬養毅の子孫たち。これからもその血脈は続いていくことでしょう。

では、犬養毅の先祖は?

上段では犬養毅の子孫についてお話してきましたが、次は先祖について見てみましょう。

ここでひとつ、面白いエピソードをご紹介します。

犬養が誕生したのは今の岡山県です。岡山県には日本人なら誰でも知っている昔話「桃太郎」のルーツがある、とされているのは有名な話ですね。

岡山県に伝わる桃太郎伝説(諸説あり)によると、桃太郎のモデルとなったのは「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」とされています。天皇からの命を受け吉備国(岡山県)の平定に向かった吉備津彦命と共にいたのが、犬飼部(部は役職名)の犬飼武・猿飼部の楽々守彦(ささもりひこ)・鳥飼部の中山彦または留玉臣(とめたまおみ)という人物でした。

犬養毅は自分の祖先もこの犬飼部の職に就いていた者だったと、自慢していたそうなのです。鳴釜神事で有名な吉備津彦命を祀る岡山県の吉備津神社の側には、「犬養」の文字と「随身後裔」の肩書が刻まれた石柱が存在しています。

伝説の真偽はここでは問題にはしませんが、私たちが知る昔話のようにお供が動物になったのは明治になってからで、岡山で桃の栽培が始まったのも明治以降だそう。

犬養毅の自慢も本当かどうかも分かりませんが、とても面白いエピソードですね。

ここでひとつ、面白いエピソードをご紹介します。

犬養が誕生したのは今の岡山県です。岡山県には日本人なら誰でも知っている昔話「桃太郎」のルーツがある、とされているのは有名な話ですね。

岡山県に伝わる桃太郎伝説(諸説あり)によると、桃太郎のモデルとなったのは「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」とされています。天皇からの命を受け吉備国(岡山県)の平定に向かった吉備津彦命と共にいたのが、犬飼部(部は役職名)の犬飼武・猿飼部の楽々守彦(ささもりひこ)・鳥飼部の中山彦または留玉臣(とめたまおみ)という人物でした。

犬養毅は自分の祖先もこの犬飼部の職に就いていた者だったと、自慢していたそうなのです。鳴釜神事で有名な吉備津彦命を祀る岡山県の吉備津神社の側には、「犬養」の文字と「随身後裔」の肩書が刻まれた石柱が存在しています。

伝説の真偽はここでは問題にはしませんが、私たちが知る昔話のようにお供が動物になったのは明治になってからで、岡山で桃の栽培が始まったのも明治以降だそう。

犬養毅の自慢も本当かどうかも分かりませんが、とても面白いエピソードですね。

亡命したアジアの革命家や独立運動家を保護した政治家【犬養毅】の思想とは

日本の歴史上に大きな悲劇を残した、戊辰戦争。しかし、長きにわたる徳川幕府の支配から脱却し国民が国民のために政治を行う国、欧州列強と対等にわたり合う近代文明と国力を持つ国、となるための踏まねばならない段階だととらえるならば、また違った側面が見えてきます。

「明治維新」と言う大業を成し遂げた日本を、近代化のひとつの成功例ととらえた人々がいました。古代から続く君主制から脱却し共和国樹立を願う革命家の「孫文」やその後継者と言われる「蒋介石」、イギリス支配からの独立を叫ぶインドの独立運動家「ラス・ビハリ・ボース」らです。

あるものは過激派として国を追われ、あるものは敵対勢力との抗争に敗れ、それでも革命の志を強く掲げ続けた彼らを強く支えた日本人のひとりに、犬養毅もいます。犬養の思想は「アジアの独立はアジアの手で」。

今回は犬養毅がその亡命生活を支えた3人の革命家について、その関りを紹介していきたいと思います。

「明治維新」と言う大業を成し遂げた日本を、近代化のひとつの成功例ととらえた人々がいました。古代から続く君主制から脱却し共和国樹立を願う革命家の「孫文」やその後継者と言われる「蒋介石」、イギリス支配からの独立を叫ぶインドの独立運動家「ラス・ビハリ・ボース」らです。

あるものは過激派として国を追われ、あるものは敵対勢力との抗争に敗れ、それでも革命の志を強く掲げ続けた彼らを強く支えた日本人のひとりに、犬養毅もいます。犬養の思想は「アジアの独立はアジアの手で」。

今回は犬養毅がその亡命生活を支えた3人の革命家について、その関りを紹介していきたいと思います。

革命家「孫文」と犬養毅とのかかわり

孫文は「中国革命の父」「国父」と呼ばれ現代中国でも尊敬を集める人物です。日本の教科書には孫文とありますが、中国では「孫中山」と呼ばれ親しまれています。

当時清国の広東省の農家に生まれた孫文は、やんちゃな幼少時代を過ごし12歳のときハワイ王国にいる兄を頼りホノルルに移り住むことになります。やがて西洋文化に触れキリスト教に傾倒してゆくことを兄や親が懸念し、中国に戻されます。帰国後は香港で医学を学び革命を志すようになり、その後マカオで開業医となりました。

政治問題に関心を寄せる孫文はやがてハワイで清朝打倒をスローガンとする「興中会」を組織し、日清戦争後に広州で武力放棄するものの、頓挫して日本に亡命します。

日本での生活の場をあっせんしたのが犬養毅でした。

その後も義和団の乱(清政権末期に起こった清対ヨーロッパ諸国の乱闘)に乗じた武力蜂起にも失敗。それでも孫文はあきらめずアメリカ〜ヨーロッパへとわたりながら改革資金を集めていきます。

そして起こった1911年(明治44年)の「辛亥革命」、多くの犠牲を払った革命は孫文ら革命家による指導のもと成功を見ます。長い間続いた君主制がここに廃止され共和国である中華民国が南京に誕生しました。

その後実質政権を握った孫文でしたが、中央集権的な統治を推進する袁世凱と対立します。袁世凱は皇帝による統治を復活させ、自ら「中華民国大皇帝」となり即位します。そして追われるように、孫文は再び日本へ一時亡命となりました。

そのときに犬養毅に送った言葉が残されています。

“明治維新は中国革命の第一歩であり、中国革命は明治維新の第二歩である”(孫文選集/社会思想社より引用)

当時清国の広東省の農家に生まれた孫文は、やんちゃな幼少時代を過ごし12歳のときハワイ王国にいる兄を頼りホノルルに移り住むことになります。やがて西洋文化に触れキリスト教に傾倒してゆくことを兄や親が懸念し、中国に戻されます。帰国後は香港で医学を学び革命を志すようになり、その後マカオで開業医となりました。

政治問題に関心を寄せる孫文はやがてハワイで清朝打倒をスローガンとする「興中会」を組織し、日清戦争後に広州で武力放棄するものの、頓挫して日本に亡命します。

日本での生活の場をあっせんしたのが犬養毅でした。

その後も義和団の乱(清政権末期に起こった清対ヨーロッパ諸国の乱闘)に乗じた武力蜂起にも失敗。それでも孫文はあきらめずアメリカ〜ヨーロッパへとわたりながら改革資金を集めていきます。

そして起こった1911年(明治44年)の「辛亥革命」、多くの犠牲を払った革命は孫文ら革命家による指導のもと成功を見ます。長い間続いた君主制がここに廃止され共和国である中華民国が南京に誕生しました。

その後実質政権を握った孫文でしたが、中央集権的な統治を推進する袁世凱と対立します。袁世凱は皇帝による統治を復活させ、自ら「中華民国大皇帝」となり即位します。そして追われるように、孫文は再び日本へ一時亡命となりました。

そのときに犬養毅に送った言葉が残されています。

“明治維新は中国革命の第一歩であり、中国革命は明治維新の第二歩である”(孫文選集/社会思想社より引用)

孫文の義弟でもあった政治家「蒋介石」

中国人であった蒋介石は実は、日本陸軍に入隊していたのをご存知ですか。日本の軍人養成学校で学んでいた蒋介石は同国人であった革命家の孫文と出会い、孫文と共に革命への参加を表明したといいます。この2人を引き合わせたのは、日本のアジア独立主義者たちでした。

やがて蒋介石は孫文と共に辛亥革命に参加、革命を成功させ中華民国の樹立に貢献しますが、強権統治を目指す袁世凱との対立「第二革命」に敗れて再び日本に亡命します。彼らの運動を支持し理解し擁護する日本の政治家たちは、その頃の蒋介石の大きな支えとなったはずです。

蒋介石は、孫文の後継者として中華民国の統一を成し遂げるも、蒋介石率いる国民革命軍と毛沢東率いる中国共産党の覇権争いである「国共内戦」に敗れ、台湾に退きます。以降歴史の表舞台では目立った活躍はなく政権奪還できないまま晩年を過ごしました。

やがて蒋介石は孫文と共に辛亥革命に参加、革命を成功させ中華民国の樹立に貢献しますが、強権統治を目指す袁世凱との対立「第二革命」に敗れて再び日本に亡命します。彼らの運動を支持し理解し擁護する日本の政治家たちは、その頃の蒋介石の大きな支えとなったはずです。

蒋介石は、孫文の後継者として中華民国の統一を成し遂げるも、蒋介石率いる国民革命軍と毛沢東率いる中国共産党の覇権争いである「国共内戦」に敗れ、台湾に退きます。以降歴史の表舞台では目立った活躍はなく政権奪還できないまま晩年を過ごしました。

インドの独立運動家「ラス・ビハリ・ボース」

19〜20世紀にかけてインドはイギリスの植民地でした。

イギリスからの独立を求めた運動が盛んな頃に青年期を過ごし、自身も独立運動家として活動をしていました。過激な行動も多く、要人暗殺未遂や武装蜂起の首謀者として、イギリス植民地政府から追われる身になります。12000ルピーもの懸賞金を掛けられた、いわば賞金首になったラス・ビハリ・ボースは、潜伏や逃走を続けながらも新たな武器を求めひそかに日本へ入国します。彼の志を汲み応援する日本の支援者から提供された武器類をインドに送る日々のなか、日本に亡命中の孫文と邂逅、親交を育みます。

インドへ武器を運んでいることが明るみにでたことを発端とし、日本への密入国がイギリスにバレてしまったボースは、日本政府より国外退去命令を出されてしまいます。これに反対したのはアジアの独立を支持する頭山満や犬養毅らでした。犬養らは「新宿中村屋」にボースをかくまう一方で政府に働きかけ、ボースの国外退去命令は撤回されます。しかしイギリスからの追求は終わることがなく、ボースは日本各地を転々としながら逃亡の日々を過ごしました。やがて逃亡を助けた中村屋の娘と結婚し、日本に帰化します。

やがてボースは日本政府と協力しながらイギリスからのインド独立を目指し続けましたが、志半ばで病に倒れます。独立の実現を見ることなく、第二次世界大戦での日本敗戦の年、1945年(昭和20年)の早春、日本で息をひきとりました。

実はこのボース、日本に「インドカレー」を伝えた人物と言われています。

亡命中のボースをかくまった新宿中村屋は、現在も新宿に本社をおく食品メーカーです。中村屋でおなじみの「純インド式カリー・ライス」はボース自らがメニュー開発に携わって作られたものです。レトルトだってインドカリー!美味しそうですね。

イギリスからの独立を求めた運動が盛んな頃に青年期を過ごし、自身も独立運動家として活動をしていました。過激な行動も多く、要人暗殺未遂や武装蜂起の首謀者として、イギリス植民地政府から追われる身になります。12000ルピーもの懸賞金を掛けられた、いわば賞金首になったラス・ビハリ・ボースは、潜伏や逃走を続けながらも新たな武器を求めひそかに日本へ入国します。彼の志を汲み応援する日本の支援者から提供された武器類をインドに送る日々のなか、日本に亡命中の孫文と邂逅、親交を育みます。

インドへ武器を運んでいることが明るみにでたことを発端とし、日本への密入国がイギリスにバレてしまったボースは、日本政府より国外退去命令を出されてしまいます。これに反対したのはアジアの独立を支持する頭山満や犬養毅らでした。犬養らは「新宿中村屋」にボースをかくまう一方で政府に働きかけ、ボースの国外退去命令は撤回されます。しかしイギリスからの追求は終わることがなく、ボースは日本各地を転々としながら逃亡の日々を過ごしました。やがて逃亡を助けた中村屋の娘と結婚し、日本に帰化します。

やがてボースは日本政府と協力しながらイギリスからのインド独立を目指し続けましたが、志半ばで病に倒れます。独立の実現を見ることなく、第二次世界大戦での日本敗戦の年、1945年(昭和20年)の早春、日本で息をひきとりました。

実はこのボース、日本に「インドカレー」を伝えた人物と言われています。

亡命中のボースをかくまった新宿中村屋は、現在も新宿に本社をおく食品メーカーです。中村屋でおなじみの「純インド式カリー・ライス」はボース自らがメニュー開発に携わって作られたものです。レトルトだってインドカリー!美味しそうですね。

アジアの独立運動家たちが残したもの

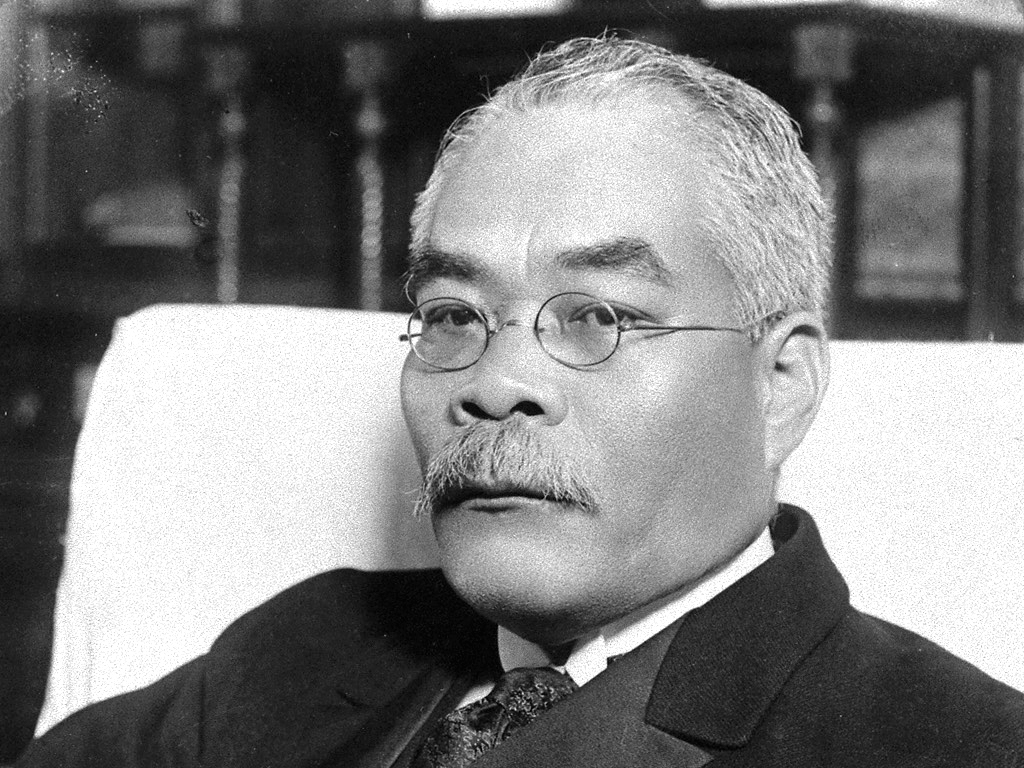

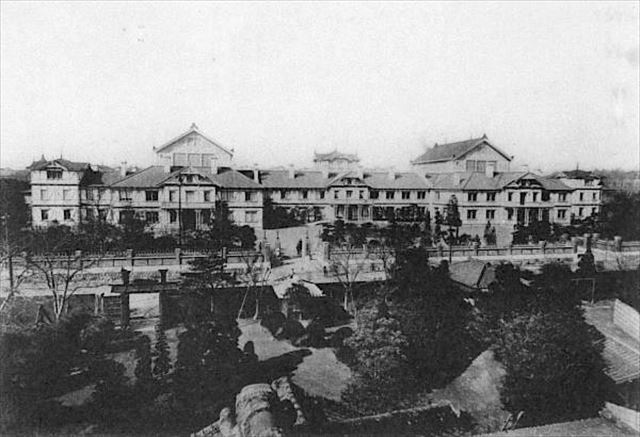

上に掲載した画像には、蒋介石と犬養毅らアジア独立主義者の面々が映っています。今ではヨーロッパ各国と均衡する力を持つまでになった東アジア諸国も、独立を夢見て目指したかつての運動家たちの働きがあってこそ。

彼らの血と汗の上に立つ平和を、守っていきたいものです。

彼らの血と汗の上に立つ平和を、守っていきたいものです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)