大宝律令によって形成された日本の男性型社会

関連キーワード

大宝律令が施行された当時、その内容自体は日本に馴染まないものでした。

大宝律令というのは、日本で初めて正式に制定・施行された律令制度 (法律)です。

しかし、その大宝律令が古代日本の社会を男性型社会へと変化させる起点となり、その影響が現代まで続いているのは間違いないでしょう。

大宝律令について調べていきます。

大宝律令というのは、日本で初めて正式に制定・施行された律令制度 (法律)です。

しかし、その大宝律令が古代日本の社会を男性型社会へと変化させる起点となり、その影響が現代まで続いているのは間違いないでしょう。

大宝律令について調べていきます。

大宝律令が成立した背景

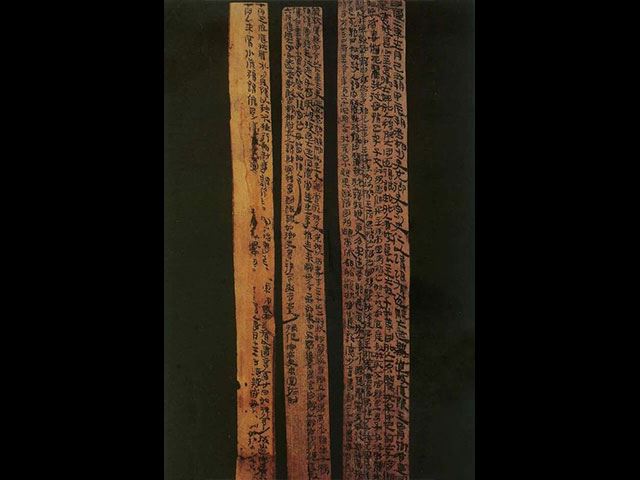

大宝律令は701年(大宝1年)に文武天皇によって施行されました。

しかし、日本が律令制を中心とした国を目指すようになったのは、さらに年代を遡る必要があり、律令制定を命ずる詔を発令したのは681年、天武天皇の時代でした。

天武天皇によって飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリョウ)の編纂が開始され、天武天皇没後の689年(持統3年)、持統天皇によって、飛鳥浄御原令が施行されます。

飛鳥浄御原令は令(行政法)だけであり、律(刑法)はなかったとされていますが、はっきりしたことが判っていない、というのが実情です。

飛鳥浄御原令施行後も、律令の編纂作業は続けられ、701年の文武天皇の時代に、『大宝律令』として完成することになります。

大宝律令の編纂にいたっては、刑部親王(オサカベシンノウ)を頂点として、藤原不比等を中心に進められました。

実務を担当したのは、遣唐使として唐へ出向き、唐の律令を学び帰国した学者たちです。

そのため、大宝律令は、唐の律令制度を真似たものだと言い換えることができます。

しかし、日本が律令制を中心とした国を目指すようになったのは、さらに年代を遡る必要があり、律令制定を命ずる詔を発令したのは681年、天武天皇の時代でした。

天武天皇によって飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリョウ)の編纂が開始され、天武天皇没後の689年(持統3年)、持統天皇によって、飛鳥浄御原令が施行されます。

飛鳥浄御原令は令(行政法)だけであり、律(刑法)はなかったとされていますが、はっきりしたことが判っていない、というのが実情です。

飛鳥浄御原令施行後も、律令の編纂作業は続けられ、701年の文武天皇の時代に、『大宝律令』として完成することになります。

大宝律令の編纂にいたっては、刑部親王(オサカベシンノウ)を頂点として、藤原不比等を中心に進められました。

実務を担当したのは、遣唐使として唐へ出向き、唐の律令を学び帰国した学者たちです。

そのため、大宝律令は、唐の律令制度を真似たものだと言い換えることができます。

大宝律令は日本に馴染まなかった背景

大宝律令によって定められた制度の中には、当時の日本とはかけ離れた制度が含まれていました。

その中の一つが結婚制度です。

男女が婚姻の関係を持つと、夫を長として家族を形成するという男性型家族制度です。いわゆる一夫一妻(多妾)制です。

近親婚を禁じる要項もありました。

現代の日本も一夫一妻制ですので、多少の違いこそありますが、想像がつきやすいでしょう。

しかし、当時の日本は妻問い婚でした。

氏族婚とも言われ、結婚しても男性は男性の一族、女性は女性の一族と暮らし、性的な交わりの時だけ共に過ごすという形態でした。

生まれた子供は女性の一族の子供として育てられました。

そのため、性的な交わりがなくなれば、簡単に離婚が成立し、すぐにまた別の相手を求めることができました。

同じ氏族内での婚姻も普通でしたし、親子の関係であっても婚姻の関係を結ぶことができました。

結婚という制度自体が、古代日本では曖昧なものだったのです。

それが突然、婚姻関係を結んだ男女が一緒に暮らし、夫を長として家族を形成する制度になったのですから、馴染まないのは当然のことでしょう。

大宝律令に組み込まれた婚姻制度自体が、将来の日本のあるべき婚姻制度であり、実際のところは収税の基本となる戸籍制度を整えるのが目的ではなかったかという説もあります。

その中の一つが結婚制度です。

男女が婚姻の関係を持つと、夫を長として家族を形成するという男性型家族制度です。いわゆる一夫一妻(多妾)制です。

近親婚を禁じる要項もありました。

現代の日本も一夫一妻制ですので、多少の違いこそありますが、想像がつきやすいでしょう。

しかし、当時の日本は妻問い婚でした。

氏族婚とも言われ、結婚しても男性は男性の一族、女性は女性の一族と暮らし、性的な交わりの時だけ共に過ごすという形態でした。

生まれた子供は女性の一族の子供として育てられました。

そのため、性的な交わりがなくなれば、簡単に離婚が成立し、すぐにまた別の相手を求めることができました。

同じ氏族内での婚姻も普通でしたし、親子の関係であっても婚姻の関係を結ぶことができました。

結婚という制度自体が、古代日本では曖昧なものだったのです。

それが突然、婚姻関係を結んだ男女が一緒に暮らし、夫を長として家族を形成する制度になったのですから、馴染まないのは当然のことでしょう。

大宝律令に組み込まれた婚姻制度自体が、将来の日本のあるべき婚姻制度であり、実際のところは収税の基本となる戸籍制度を整えるのが目的ではなかったかという説もあります。

大宝律令による婚姻制度は当初、天皇家にも浸透しなかった

大宝律令を施行した天皇ですが、その天皇の一族は氏族婚を繰り返していました。

天皇の皇后だけは皇女に限定するなど、近親婚を推奨するような制度まで取り入れていたのです。

もっとも大宝律令に沿った天皇、皇后の形式をとったのは、日本に律令制度を取り入れようとした天武天皇だけでしょう。

天武天皇が即位した時、皇后としたのは?野讚良皇女(うののさららひめみこ)ただ一人です。

天武天皇は、異母兄弟や兄の天智天皇の子供たちにまで、?野讚良皇后を天皇家の母であることを示しています。

?野讚良皇女は天武天皇の兄である天智天皇の娘であり、近親婚ではありました。まだ律令制度が導入される前ですし、天武天皇に拒否する権利はなかった時期の婚姻ですので、仕方がないことではあります。

しかし、宮中儀式への女性の参加資格や相続における嫡子と庶子の差別化など、女性の序列をつけることには成功し、わずかながらも貴族社会の中で大宝律令による一夫一妻制が機能し始めます。

そうなると、貴族を真似るのが庶民です。

天皇の皇后だけは皇女に限定するなど、近親婚を推奨するような制度まで取り入れていたのです。

もっとも大宝律令に沿った天皇、皇后の形式をとったのは、日本に律令制度を取り入れようとした天武天皇だけでしょう。

天武天皇が即位した時、皇后としたのは?野讚良皇女(うののさららひめみこ)ただ一人です。

天武天皇は、異母兄弟や兄の天智天皇の子供たちにまで、?野讚良皇后を天皇家の母であることを示しています。

?野讚良皇女は天武天皇の兄である天智天皇の娘であり、近親婚ではありました。まだ律令制度が導入される前ですし、天武天皇に拒否する権利はなかった時期の婚姻ですので、仕方がないことではあります。

しかし、宮中儀式への女性の参加資格や相続における嫡子と庶子の差別化など、女性の序列をつけることには成功し、わずかながらも貴族社会の中で大宝律令による一夫一妻制が機能し始めます。

そうなると、貴族を真似るのが庶民です。

男性型家族制度の浸透から、男性型社会の形成へ

大宝律令施行後も、男性型家族制度が浸透するまでには、かなりの時間を必要としました。

律令も改正され、編纂されて施行されましたが、大宝律令をもとにしていたため、根本的な部分は変わっていません。

平安時代に入っても、まだ妻問婚を中心とした氏族婚を繰り返す村がたくさんありました。

しかし、一族の長や家は息子が継ぐなど、庶民が貴族を真似るようになり、男性型家族制度の利便性も手伝って、村社会へと浸透していったのは確かです。

それにともない、女性の役割も、今までのように実力次第では様々な役割を果たす地位につけるようなことはなくなり、男性の補助的な役割へと変化していきました。

女性にとっても、育児や家事、夫の補助的な仕事など、役割分担をすることで効率的になり、受け入れやすいものでもありました。

やがてその役割が村全体で常識となり、平安末期~鎌倉時代に入る頃には、日本にも男性型家族制度が浸透し、男性型社会の基礎が出来上がっていたのではないかと考えられています。

その後、大宝律令によって作られた男性型家族制度および男性型社会は、1000年を越える長い歴史の間を潜り抜け、現代に至っています。

近年になってやっと男性型社会からの脱却を図ろうとする動きが活発になっていますが、開放的な思考を持つ大都市部だけの現象に留まっているのが現状です。

大宝律令は唐の律令を元にしています。

その唐の律令は孔子が説いた儒教思想の影響を強く受けています。

儒教思想は女性の地位を男性よりも低いものとしているため、男性を優位にしつつ役割を分担させるという考えが、男性型社会を作り出しました。

日本の男性型社会の原因が、1000年以上も前に制定された法律にあるというのは、過ぎた時の長さと深淵を感じます。

律令も改正され、編纂されて施行されましたが、大宝律令をもとにしていたため、根本的な部分は変わっていません。

平安時代に入っても、まだ妻問婚を中心とした氏族婚を繰り返す村がたくさんありました。

しかし、一族の長や家は息子が継ぐなど、庶民が貴族を真似るようになり、男性型家族制度の利便性も手伝って、村社会へと浸透していったのは確かです。

それにともない、女性の役割も、今までのように実力次第では様々な役割を果たす地位につけるようなことはなくなり、男性の補助的な役割へと変化していきました。

女性にとっても、育児や家事、夫の補助的な仕事など、役割分担をすることで効率的になり、受け入れやすいものでもありました。

やがてその役割が村全体で常識となり、平安末期~鎌倉時代に入る頃には、日本にも男性型家族制度が浸透し、男性型社会の基礎が出来上がっていたのではないかと考えられています。

その後、大宝律令によって作られた男性型家族制度および男性型社会は、1000年を越える長い歴史の間を潜り抜け、現代に至っています。

近年になってやっと男性型社会からの脱却を図ろうとする動きが活発になっていますが、開放的な思考を持つ大都市部だけの現象に留まっているのが現状です。

大宝律令は唐の律令を元にしています。

その唐の律令は孔子が説いた儒教思想の影響を強く受けています。

儒教思想は女性の地位を男性よりも低いものとしているため、男性を優位にしつつ役割を分担させるという考えが、男性型社会を作り出しました。

日本の男性型社会の原因が、1000年以上も前に制定された法律にあるというのは、過ぎた時の長さと深淵を感じます。

「律」は刑罰法、「令」は行政法。【大宝律令】で定められた統治機構!

四代天皇文武天皇が即位すると、先帝・持統太政天皇と藤原不比等(ふじわらふひと)、刑部親王(おさかべしんのう)らによって新たな律令の編纂が始められました。日本の律令は、7~8世紀初頭にかけ、唐(現・中国)の律令法を導入し、日本独自の形に変化させてきたもの。社会思想として儒教色の強いオリジナルの唐律令に比べ、支配のための制度として律令が機能しているのも日本独特の形です。

細かすぎて覚えるのも大変な統治機構

大宝律令で定められた統治機構は、身分や役職などが細かく分類されており、当時の人々はよくもまあ、覚えられたものだと感心してしまいます。

しかし、これを押さえておけば、源氏物語や伊勢物語などの古典文学の登場人物の把握が楽になるかもしれません。

代表的なものをいくつかピックアップし、分かりやすいように箇条書きにしてみました!人事を待つ当時の貴族になったつもりで眺めてみてください。

参照:詳説 日本史研究

<中央機構>

・神祇官・・・神祇、祭祀などをつかさどる

・太政官・・・一般的な教務事務を統括担当

・弾正台・・・風俗の取り締まり、官吏の監察

・五衛府(衛門府、左・右衛士府、左・右兵衛府)・・・宮城(みやしろ)などの警備

<太政官>

太政大臣・左大臣・右大臣・大納言・少納言・左弁官・右弁官

<左弁官>

・中務省・・・勅書の作成など

・式部省・・・文官の人事など

・治部省・・・仏事、外交事務など

・民部省・・・民政、租税など

<右弁官>

・兵部省・・・軍事、武官の人事など

・刑部省・・・裁判、刑罰など

・大蔵省・・・財政、貨幣など

・宮内省・・・宮中の事務など

<地方>

・畿内・・・大和国、山背国、河内国、摂津国、(のちに河内国から和泉国が分け置かれる)

・七道・・・東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海動

<行政区分>

・国・・・「国司」を置いて統治

・郡・・・「郡司」を置いて統治

・里(郷)・・・「里長(郷長)」を置いて統治

<要地の特別官庁>

・京・・・左京職、右京職

・摂津・・・摂津職(難波を管轄)

・西海道・・・大宰府(九州全般の民政と軍事を総括)

貴族のお仕事はたくさん種類があるんですね!

上記の役職の下にも、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)といった四等官が設置され、官司の格によってさらに、卿・太夫・頭・督・帥・守といった異なるさまざまな表記がありました。

しかし、これを押さえておけば、源氏物語や伊勢物語などの古典文学の登場人物の把握が楽になるかもしれません。

代表的なものをいくつかピックアップし、分かりやすいように箇条書きにしてみました!人事を待つ当時の貴族になったつもりで眺めてみてください。

参照:詳説 日本史研究

<中央機構>

・神祇官・・・神祇、祭祀などをつかさどる

・太政官・・・一般的な教務事務を統括担当

・弾正台・・・風俗の取り締まり、官吏の監察

・五衛府(衛門府、左・右衛士府、左・右兵衛府)・・・宮城(みやしろ)などの警備

<太政官>

太政大臣・左大臣・右大臣・大納言・少納言・左弁官・右弁官

<左弁官>

・中務省・・・勅書の作成など

・式部省・・・文官の人事など

・治部省・・・仏事、外交事務など

・民部省・・・民政、租税など

<右弁官>

・兵部省・・・軍事、武官の人事など

・刑部省・・・裁判、刑罰など

・大蔵省・・・財政、貨幣など

・宮内省・・・宮中の事務など

<地方>

・畿内・・・大和国、山背国、河内国、摂津国、(のちに河内国から和泉国が分け置かれる)

・七道・・・東海道、東山道、北陸道、山陰道、山陽道、南海道、西海動

<行政区分>

・国・・・「国司」を置いて統治

・郡・・・「郡司」を置いて統治

・里(郷)・・・「里長(郷長)」を置いて統治

<要地の特別官庁>

・京・・・左京職、右京職

・摂津・・・摂津職(難波を管轄)

・西海道・・・大宰府(九州全般の民政と軍事を総括)

貴族のお仕事はたくさん種類があるんですね!

上記の役職の下にも、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典(さかん)といった四等官が設置され、官司の格によってさらに、卿・太夫・頭・督・帥・守といった異なるさまざまな表記がありました。

「正一位」「従三位」・・・神社でも良く見かける!官位相当表(抜粋)と、ついでに刑罰一覧

<官位相当表(抜粋)>

・太政大臣・・・正一位、従一位

・左・右大臣・・・正二位、従二位

・大納言・・・正三位

・左・右大弁・・・従四位上

・少納言・・・従五位下

・神祇伯・・・従四位下

・中務卿・・・正四位上

・他の省の卿・・・正四位下

・弾正尹・・・従四位上

・衛府の督・・・正五位上~従五位上

・大宰帥・・・従三位

・国の守・・・従五位上~従六位下

<刑罰>

・笞(ち)・・・竹の鞭で臀部や背を打つ。10・20・30・40・50回

・杖(じょう)・・・竹の鞭で臀部や背を打つ。60・70・80・90・100回

・徒(ず)・・・懲役。1年・1年半・2年・2年半・3年

・流(る)・・・近流(越前、安芸)、中流(信濃、伊予)、遠流(伊豆、安房、常陸、佐渡、隠岐、土佐)

・死(し)・・・絞、斬

<八逆>・・・有位者でも許されない特に重い刑

・謀返

・謀大逆

・謀反

・悪逆

・不道

・大不敬

・不幸

・不義

・太政大臣・・・正一位、従一位

・左・右大臣・・・正二位、従二位

・大納言・・・正三位

・左・右大弁・・・従四位上

・少納言・・・従五位下

・神祇伯・・・従四位下

・中務卿・・・正四位上

・他の省の卿・・・正四位下

・弾正尹・・・従四位上

・衛府の督・・・正五位上~従五位上

・大宰帥・・・従三位

・国の守・・・従五位上~従六位下

<刑罰>

・笞(ち)・・・竹の鞭で臀部や背を打つ。10・20・30・40・50回

・杖(じょう)・・・竹の鞭で臀部や背を打つ。60・70・80・90・100回

・徒(ず)・・・懲役。1年・1年半・2年・2年半・3年

・流(る)・・・近流(越前、安芸)、中流(信濃、伊予)、遠流(伊豆、安房、常陸、佐渡、隠岐、土佐)

・死(し)・・・絞、斬

<八逆>・・・有位者でも許されない特に重い刑

・謀返

・謀大逆

・謀反

・悪逆

・不道

・大不敬

・不幸

・不義

人民に対する、戸籍、租税、労役

貴族以外に対しても、細かい規制が敷かれました。国家や貴族の収入を安定させるための措置とも言えます。今でいう「税金」のようなものですが、もっと今よりも理不尽な感じがあります。

律令では、その支配を末端までいきわたらせるために、全国民の戸籍を登録し、課役や徴発、良民・賤民といった身分の掌握などの基本台帳としました。

戸籍に登録となった公民には、その身分に相当した口分田が与えられ、最低限の生活は保障されたことになりますが、実際これは建前と言っても良く、その分かえって重い祖税を納める義務を有することになりました。

ここでは、租税の内訳をご紹介してみます。

<国民に課せられた租税>

・租(そ)・・・耕作面積に応じて一律に賦課される。収穫の約3%の稲を納める

・公出挙(くすいこ)・・・春夏の二回、貸し出した稲を、収穫後5割の利息を付けて徴収

・義倉(ぎそう)・・・備蓄として一定量の粟を徴収

・調(ちょう)・・・繊維製品、染料、塩、紙、食料品などの、各国の特産物を人頭税として納める

・庸(よう)・・・都に登って政府の命による労役の代納物として、布、綿、米、塩などを納める

・贄(にえ)・・・魚介類、海藻などを納める

・雑徭(ぞうよう)・・・一人につき年間60日以内、国内の土木工事や役所の雑用などに使役される

いかがでしたでしょうか。律令国家を目指した当時の日本の様子が少し見えてきませんか?

ずらっと並べたので、古典文学や歴史小説を読む際のガイドブックにもなります。ぜひ活用してみてください!

律令では、その支配を末端までいきわたらせるために、全国民の戸籍を登録し、課役や徴発、良民・賤民といった身分の掌握などの基本台帳としました。

戸籍に登録となった公民には、その身分に相当した口分田が与えられ、最低限の生活は保障されたことになりますが、実際これは建前と言っても良く、その分かえって重い祖税を納める義務を有することになりました。

ここでは、租税の内訳をご紹介してみます。

<国民に課せられた租税>

・租(そ)・・・耕作面積に応じて一律に賦課される。収穫の約3%の稲を納める

・公出挙(くすいこ)・・・春夏の二回、貸し出した稲を、収穫後5割の利息を付けて徴収

・義倉(ぎそう)・・・備蓄として一定量の粟を徴収

・調(ちょう)・・・繊維製品、染料、塩、紙、食料品などの、各国の特産物を人頭税として納める

・庸(よう)・・・都に登って政府の命による労役の代納物として、布、綿、米、塩などを納める

・贄(にえ)・・・魚介類、海藻などを納める

・雑徭(ぞうよう)・・・一人につき年間60日以内、国内の土木工事や役所の雑用などに使役される

いかがでしたでしょうか。律令国家を目指した当時の日本の様子が少し見えてきませんか?

ずらっと並べたので、古典文学や歴史小説を読む際のガイドブックにもなります。ぜひ活用してみてください!

ハイスペック少年天皇登場!大宝律令に込められた祖父母の夢とは

大化の改新や壬申の乱といった深刻な内乱が度重なった時代のリーダーであった天智天皇、天武天皇、持統天皇たちが望んでいたのは、日本という国をささいな騒乱では揺るがない「律令国家」に成長させることでした。

「大宝律令」とは、そんな律令国家となるために日本の統治システムに必ず導入しなければならないものでした。なぜなら律令とは、まだ個人の利益に国のいく末が左右されてしまう幼い日本を先進国に成長させるためのルールそのものであり、官民それぞれの立場を越えて、国とその国家を運営するトップたちに忠誠を誓わせることができる設計図でもあったからです。

663年に手痛い敗北を喫した白村江の戦い以降、おのずと強く意識せざるを得なくなった、天皇を中心とした求心力ある強力な中央集権国家を作ること。その実現のためにも、国の実情にそった日本オリジナルの律令は、喉から手が出るほど欲しかったものでした。

先進国・中国の専制国家統治システムである「律令」を、日本古来の風習や文化と軋轢を生まないようにアレンジして、天皇をトップにした政権側が扱いやすく、そして国民が抵抗なく従いやすい「日本の律令」を生み出すには、急ピッチで準備を進めていたとはいえ、近江令や浄御原令といった数々のトライ&エラーが必要でした。

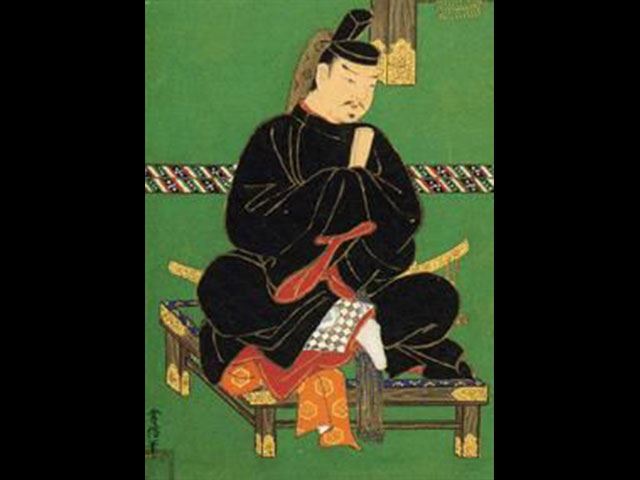

ところで、この日本初の国家の基本法である「大宝律令」を施行したのは誰かご存知でしょうか?

答えは文武天皇です。

どんな天皇だったのかピンとこない方も多いのではないでしょうか。

人気の高い天皇の多い時代の中では、意外と知名度の低い人物です。

文武天皇とは、天武天皇と持統天皇の孫として生まれ、女傑の持統天皇が日本という国家の命運をかけ、全責任を負って「生まれながらの天皇の器に」と育て上げ、彼女の期待以上の逸材となったハイスペック天皇です。

歴代天皇の中でも日本人から神聖視されている天武天皇と持統天皇の直系の血を受け継いた軽皇子は、15歳の若さで天皇に即位しました。

祖母の持統天皇は、軽皇子が15歳になるまで天皇の座を自ら守り、サッと譲位したのですが、まだまだ壮健な頭脳と身体を持って、彼の権力を強力にバックアップしようと計画していたようです。

しかし、祖母の威光が健在とはいえ、日本は天皇の跡目争いや派閥争いが絶えない内乱の時代が長く続きましたから、血統書付きの飾り物としての役割しか担えない天皇などに、律令化しきれてない国家の命運を預けるわけにはいきません。そんな緊張感ある実力主義の時代に、15歳の文武天皇には、統治者としての実力が備わっていると周囲から判断されていたからこそ、他の経験豊富な後継候補者を差し置いて、政治上の最終決断を自ら下す天皇の座につくことを、人々が認めたのではないでしょうか。さらに軽皇子が天皇となったことで、その後の皇位継承の原則が直系の子孫に定められたのです。

スペシャルな少年天皇・文武天皇の在位は短く、25歳の若さで世を去りました。

「大宝律令」で律令国家となった日本の最初の天皇である彼は、他にも遣唐使を再開して唐との国交を再開したり、後の平城京への遷都のプランを立てたりと、短い在位の中でも積極的に国のために働きました。

「大宝律令」とは、そんな律令国家となるために日本の統治システムに必ず導入しなければならないものでした。なぜなら律令とは、まだ個人の利益に国のいく末が左右されてしまう幼い日本を先進国に成長させるためのルールそのものであり、官民それぞれの立場を越えて、国とその国家を運営するトップたちに忠誠を誓わせることができる設計図でもあったからです。

663年に手痛い敗北を喫した白村江の戦い以降、おのずと強く意識せざるを得なくなった、天皇を中心とした求心力ある強力な中央集権国家を作ること。その実現のためにも、国の実情にそった日本オリジナルの律令は、喉から手が出るほど欲しかったものでした。

先進国・中国の専制国家統治システムである「律令」を、日本古来の風習や文化と軋轢を生まないようにアレンジして、天皇をトップにした政権側が扱いやすく、そして国民が抵抗なく従いやすい「日本の律令」を生み出すには、急ピッチで準備を進めていたとはいえ、近江令や浄御原令といった数々のトライ&エラーが必要でした。

ところで、この日本初の国家の基本法である「大宝律令」を施行したのは誰かご存知でしょうか?

答えは文武天皇です。

どんな天皇だったのかピンとこない方も多いのではないでしょうか。

人気の高い天皇の多い時代の中では、意外と知名度の低い人物です。

文武天皇とは、天武天皇と持統天皇の孫として生まれ、女傑の持統天皇が日本という国家の命運をかけ、全責任を負って「生まれながらの天皇の器に」と育て上げ、彼女の期待以上の逸材となったハイスペック天皇です。

歴代天皇の中でも日本人から神聖視されている天武天皇と持統天皇の直系の血を受け継いた軽皇子は、15歳の若さで天皇に即位しました。

祖母の持統天皇は、軽皇子が15歳になるまで天皇の座を自ら守り、サッと譲位したのですが、まだまだ壮健な頭脳と身体を持って、彼の権力を強力にバックアップしようと計画していたようです。

しかし、祖母の威光が健在とはいえ、日本は天皇の跡目争いや派閥争いが絶えない内乱の時代が長く続きましたから、血統書付きの飾り物としての役割しか担えない天皇などに、律令化しきれてない国家の命運を預けるわけにはいきません。そんな緊張感ある実力主義の時代に、15歳の文武天皇には、統治者としての実力が備わっていると周囲から判断されていたからこそ、他の経験豊富な後継候補者を差し置いて、政治上の最終決断を自ら下す天皇の座につくことを、人々が認めたのではないでしょうか。さらに軽皇子が天皇となったことで、その後の皇位継承の原則が直系の子孫に定められたのです。

スペシャルな少年天皇・文武天皇の在位は短く、25歳の若さで世を去りました。

「大宝律令」で律令国家となった日本の最初の天皇である彼は、他にも遣唐使を再開して唐との国交を再開したり、後の平城京への遷都のプランを立てたりと、短い在位の中でも積極的に国のために働きました。

国家の悲願、大宝律令はどのように決まった?

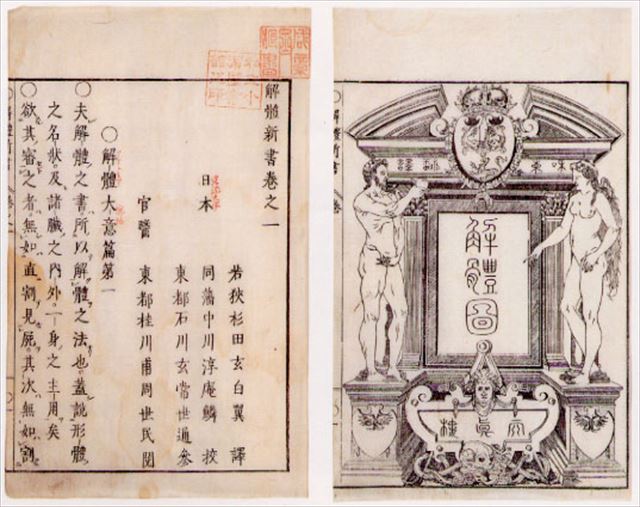

「大宝律令」はその名の通り、「律」と「令」の2つのパーツで出来ています。律とは刑法であり、令とは行政ルールのようなものと考えられます。

国の形が大きく、複雑になるにつれ、皇族や豪族それぞれのルールで利益を求めて勝手に動き、お互いの顏を立てる取り決めや内々での取引、頻繁に起こる武力抗争でいつまでも政治が行われているようでは、海を隔てた中国大陸の動乱が日本にまで押し寄せた際に対応しきれず、先進国の唐に独立国として認知されないまま国交にも支障が出ます。

「大宝律令」では、律令を制定した天皇の地位・意思・行動は絶大とされ、一線を画していることが定められました。天皇中心の律令国家の象徴として日本独自の「年号」を公式文書で使うことになり、唐に対する日本の独立(朝貢はするものの臣下にはならない)を保持しました。

「中央官制」によって官僚統治システムを完成させ、中央だけではなく地方にまで天皇による統治が届きやすくなりました。

国の形が大きく、複雑になるにつれ、皇族や豪族それぞれのルールで利益を求めて勝手に動き、お互いの顏を立てる取り決めや内々での取引、頻繁に起こる武力抗争でいつまでも政治が行われているようでは、海を隔てた中国大陸の動乱が日本にまで押し寄せた際に対応しきれず、先進国の唐に独立国として認知されないまま国交にも支障が出ます。

「大宝律令」では、律令を制定した天皇の地位・意思・行動は絶大とされ、一線を画していることが定められました。天皇中心の律令国家の象徴として日本独自の「年号」を公式文書で使うことになり、唐に対する日本の独立(朝貢はするものの臣下にはならない)を保持しました。

「中央官制」によって官僚統治システムを完成させ、中央だけではなく地方にまで天皇による統治が届きやすくなりました。

太上天皇は大宝律令で新設された地位

皇室ニュースにて現在話題となっているのが、「譲位後の天皇陛下をどのような地位とするのか」です。

その第一候補「太上天皇」とは、この「大宝律令」にて登場した日本独特の制度でした。

そして初めて太上天皇となった人物が持統天皇で、彼女のために新設された地位だけあり太上天皇の権力は天皇に匹敵し、共同統治すら可能になるものでした。しかし時代が降るにつれ、世相に沿って太上天皇の権力も様々な形がとられ、天皇が崩御する寸前に譲位して上皇(太上天皇)になり死に至るケースなど、権力と関係ない継承もなされたことで、59代もの太上天皇が記録されています。現在は皇室典範の改正が検討されており、60代目の太上天皇が生まれるかもしれません。

その第一候補「太上天皇」とは、この「大宝律令」にて登場した日本独特の制度でした。

そして初めて太上天皇となった人物が持統天皇で、彼女のために新設された地位だけあり太上天皇の権力は天皇に匹敵し、共同統治すら可能になるものでした。しかし時代が降るにつれ、世相に沿って太上天皇の権力も様々な形がとられ、天皇が崩御する寸前に譲位して上皇(太上天皇)になり死に至るケースなど、権力と関係ない継承もなされたことで、59代もの太上天皇が記録されています。現在は皇室典範の改正が検討されており、60代目の太上天皇が生まれるかもしれません。

天皇集権と律令国家を結ぶ礎、それが大宝律令

ルールを新設し、それを万民に納得させて従わせるためには、運営する側にルールを穴なく行使できるほど深く柔軟な学識を持つものが多数存在し、誠実に執り行うスタッフがそれ以上にたくさん必要です。そしてそのルールに異論を唱えることが憚られるほどの人望と権力を持つボスが、長く安定して支配していなければなりません。

その全てが揃った瞬間に「大宝律令」は施行されました。

古代日本が先進国に憧れつつもその全てをコピーするのではなく、国民の実情に即した独自性を保ったシステムを編み上げ、日本の繁栄の礎を作るために天皇自ら知恵を絞っていたことを忘れずにいたいものです。

古代日本が先進国に憧れつつもその全てをコピーするのではなく、国民の実情に即した独自性を保ったシステムを編み上げ、日本の繁栄の礎を作るために天皇自ら知恵を絞っていたことを忘れずにいたいものです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)