仏陀が菩提樹の下で悟りを開くまでの道のりとは?

関連キーワード

ゲームでもリアルでもなく、仏教の話のなかで菩提樹と言えば、インド原産のクワ科イチジク属の常緑高木、インドボダイジュのことです。ゴーアシュヴァッタ樹という仏陀とゆかりの深い樹木のことです。

仏陀がまだ若いバラモン教の修行者・シッダルタであった時代から、菩提樹の下で悟りを開くまでの道のりを追いかけてみましょう。

仏陀がまだ若いバラモン教の修行者・シッダルタであった時代から、菩提樹の下で悟りを開くまでの道のりを追いかけてみましょう。

1.シッダルタの誕生

ヒマラヤ山脈の麓、現在のネパールとインドとの国境近くにコーサラ国という小さな国がありました。その支配下に迦毘羅衛(かびらえ)という釈迦族が住む地域があり、釈迦族の王・浄飯王(じょうぼんのう)と摩耶夫人(まやぶにん)との間に子どもができました。その子はシッダルタと命名されました。のちの仏陀です。

この名前の読みは実はたくさんあり、シッダールタ、シッダッタ、ジッタルタ、シッタッタなどなど。なんかの変格活用形か?と言いたくなるほどあります。この記事では手塚治虫の「ブッダ」に敬意を表して、シッダルタという表記を使います。

誕生年は紀元前5世紀頃と言われていますが、諸説あってはっきりしません。しかしどの説も誕生日は4月8日、そして享年は80才と決まっています。なにか深い事情があるのでしょうか。深く考えるのはやめておきます。

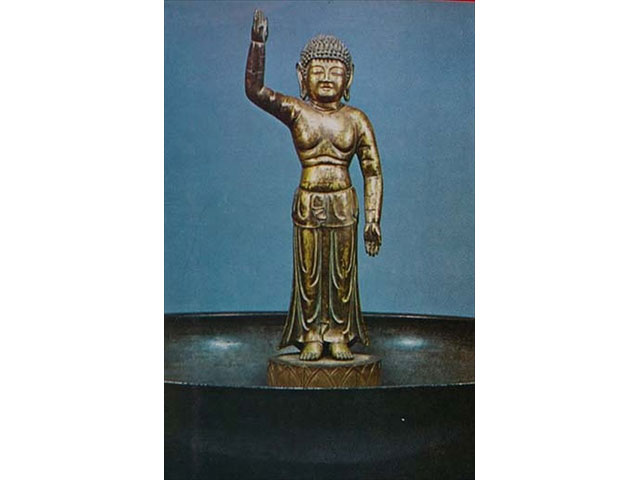

シッダルタは、生まれるやいなやいきなり7歩歩き、右手で天を左手では地面を指さして、「天上天下唯我独尊」と言ったとの伝承があります。その伝承は誕生釈迦像という形で日本にも多く残っています。シッダルタの母親・摩耶夫人は、残念なことに仏陀の誕生後一週間ほどで亡くなってしまいました。立派になった子どもの姿を見たかったことでしょうね。

この名前の読みは実はたくさんあり、シッダールタ、シッダッタ、ジッタルタ、シッタッタなどなど。なんかの変格活用形か?と言いたくなるほどあります。この記事では手塚治虫の「ブッダ」に敬意を表して、シッダルタという表記を使います。

誕生年は紀元前5世紀頃と言われていますが、諸説あってはっきりしません。しかしどの説も誕生日は4月8日、そして享年は80才と決まっています。なにか深い事情があるのでしょうか。深く考えるのはやめておきます。

シッダルタは、生まれるやいなやいきなり7歩歩き、右手で天を左手では地面を指さして、「天上天下唯我独尊」と言ったとの伝承があります。その伝承は誕生釈迦像という形で日本にも多く残っています。シッダルタの母親・摩耶夫人は、残念なことに仏陀の誕生後一週間ほどで亡くなってしまいました。立派になった子どもの姿を見たかったことでしょうね。

2.苦悶するシッダルタ

母親のいない王族の子・シッダルタですが、もちろん何不自由なく育てられました。跡取りの長男ですから、それはもう至れり尽くせりで、蝶よ花よと育てられました。しかし彼は病弱でした。頻繁に熱を出し食べ物を吐き寝込むことが多かったのです。それでますます過保護になりますます不健康になってゆくのでした。

病床でシッダルタは考えます。人は死んだらどこへゆくのだろうか、と。彼は常に思索する人でした。体調が優れないときでも、考える時間だけはいくらでもあります。しかしそれは、考えたところで答えのでることのない問題でした。

19才のとき(16才という説もあります)、シッダルタは母方の従妹と結婚します。このときすでに出家を考えていたようです。

そしてやがて子どもができます。シッダルタは妻の懐妊を知ると「我が破らねばならぬ障碍(ラーフラ)ができた」と言ったと伝えられています。そしてそのまま、ラーフラが子どもの名前になりました。シッダルタ29才のときでした。

出家するためには実の子など邪魔者でしかないと考えれば、子どもには気の毒なこのネーミングの理由がよく分かります。しかしその説は違うのでは?と主張する人もたくさんいて、ラーフラが障碍の意味だとは当時の人は知らなかった説、実は釈迦族の跡取りという意味の言葉という説、この子は障碍になるとは言ったが、それを聞いた人が勝手に名前だと勘違いした説、などさまざまな説があるようです。いずれにしても子どもができたことでシッダルタの心は千々に乱れたことでしょう。

病床でシッダルタは考えます。人は死んだらどこへゆくのだろうか、と。彼は常に思索する人でした。体調が優れないときでも、考える時間だけはいくらでもあります。しかしそれは、考えたところで答えのでることのない問題でした。

19才のとき(16才という説もあります)、シッダルタは母方の従妹と結婚します。このときすでに出家を考えていたようです。

そしてやがて子どもができます。シッダルタは妻の懐妊を知ると「我が破らねばならぬ障碍(ラーフラ)ができた」と言ったと伝えられています。そしてそのまま、ラーフラが子どもの名前になりました。シッダルタ29才のときでした。

出家するためには実の子など邪魔者でしかないと考えれば、子どもには気の毒なこのネーミングの理由がよく分かります。しかしその説は違うのでは?と主張する人もたくさんいて、ラーフラが障碍の意味だとは当時の人は知らなかった説、実は釈迦族の跡取りという意味の言葉という説、この子は障碍になるとは言ったが、それを聞いた人が勝手に名前だと勘違いした説、などさまざまな説があるようです。いずれにしても子どもができたことでシッダルタの心は千々に乱れたことでしょう。

3.出家、そして苦行

ラーフラの誕生を機に、シッダルタは出家を決意しました。そうすると障碍どころかアシストしたことになります。跡取りを作ったから王としての最低限の義務は果たした、と考えたのかも知れません。

その日からシッダルタは7年にも及ぶ苦行に入ります。シッダルタはバラモン教でしたので、その道で有名な師を選びます。しかしいずれも「苦行によって死後に幸せになる」という教えでした。

ですが、シッダルタはこの世で生きているうちに幸せになる方法を探していたのです。

そして、それならば師匠たちよりもっとつらい苦行をしてみようと、とんでもないことを考えました。むちゃくちゃです。つらいよ? 苦しいよ?危ないよ?死ぬよ? と、止める人はいなかったのでしょうか。しかし半端な覚悟ではありませんでした。あわや死にそうになるほどの苦行を、それから約7年も続けたのですから。

その日からシッダルタは7年にも及ぶ苦行に入ります。シッダルタはバラモン教でしたので、その道で有名な師を選びます。しかしいずれも「苦行によって死後に幸せになる」という教えでした。

ですが、シッダルタはこの世で生きているうちに幸せになる方法を探していたのです。

そして、それならば師匠たちよりもっとつらい苦行をしてみようと、とんでもないことを考えました。むちゃくちゃです。つらいよ? 苦しいよ?危ないよ?死ぬよ? と、止める人はいなかったのでしょうか。しかし半端な覚悟ではありませんでした。あわや死にそうになるほどの苦行を、それから約7年も続けたのですから。

4.そして菩提樹へ

今頃になってようやくタイトルが。読者の方々はもうすっかり忘れていると思いますが、そのまま忘れていてください。

長年の苦行によりやせ細り、命を落としかけたシッダルタを救ったのはスジャータ姫でした。ラノベなら主人公と結ばれる名シーンが生まれるところですが、そうはなりませんでした。

シッダルタは彼女の差し出した乳粥を食べた後、苦行を止めて瞑想に入ってしまったのです。スジャータ姫はガッカリしたことしょう。しかし、そのとき歴史が動いた、いや、歴史がはじまったのです。

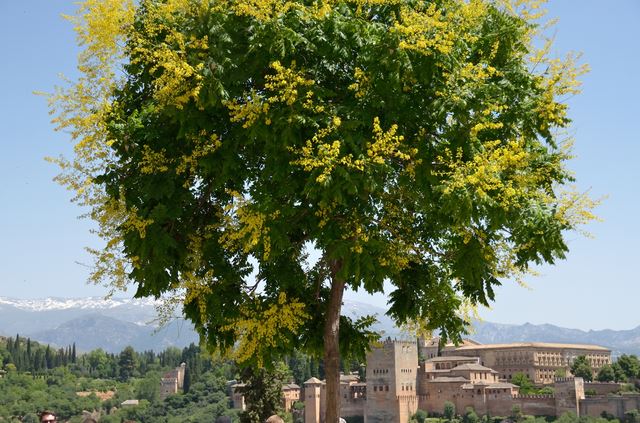

菩提樹の木の下でシッダルタは瞑想に入りました。菩提樹の木は1本の幹から放射線状に枝を伸ばした形で大きくなります。この木なんの木、みたいな木です。

その下は適度に明るく風を通し、適度に陽を遮ってくれます。瞑想するには絶好の場所だったことでしょう。足は結跏趺坐、指はムドラーを組んで膝の上に置き、呼吸は吸うと吐くの境目が発生しないように回すようにします。そして目線はやや下向きにして前の50cm〜1m程度の空間に視線を固定します。これを空間凝視と言います。

瞑想は座禅でありません。脳を鍛える手法です。初心者ならこの凝視した空間に、好きな動物を描けと指導されます。線を引いて絵を描くわけではありません。動物そのものがあたかもそこにいるかのように、毛並みから筋肉、目つきや表情まで詳細に思い描くのです。それができたら次はそれを動かせと言われます。凡人には無茶な注文です。

そういう瞑想を仏陀はしていたはずです。何を思い描いていたのかを知るすべはありませんが、苦行で衰えた身体の代償として、研ぎ澄まされた精神がそれを安易なものにしてことは想像できます。それは実に楽しい作業だったことでしょう。

そして7日目。シッダルタは気づきました。この世の真理というものに。目覚めた人・仏陀の誕生です。

苦行について仏陀は否定的なことを言ったとされることが多いようですが、それはおそらく大乗仏教的な間違いです。大衆迎合(ポピュリズム)的間違いと言ったほうが現代っぽいでしょうか。大衆は苦行とか修行とかつらいことを嫌がります。大衆におもねって堕落した仏教徒は歴史上(もちろん現代でも)に数々見られます。

仏陀は苦行を否定はしていません。苦行「だけ」では悟りを得ることはできない。そう言ったのです。

長年の苦行によりやせ細り、命を落としかけたシッダルタを救ったのはスジャータ姫でした。ラノベなら主人公と結ばれる名シーンが生まれるところですが、そうはなりませんでした。

シッダルタは彼女の差し出した乳粥を食べた後、苦行を止めて瞑想に入ってしまったのです。スジャータ姫はガッカリしたことしょう。しかし、そのとき歴史が動いた、いや、歴史がはじまったのです。

菩提樹の木の下でシッダルタは瞑想に入りました。菩提樹の木は1本の幹から放射線状に枝を伸ばした形で大きくなります。この木なんの木、みたいな木です。

その下は適度に明るく風を通し、適度に陽を遮ってくれます。瞑想するには絶好の場所だったことでしょう。足は結跏趺坐、指はムドラーを組んで膝の上に置き、呼吸は吸うと吐くの境目が発生しないように回すようにします。そして目線はやや下向きにして前の50cm〜1m程度の空間に視線を固定します。これを空間凝視と言います。

瞑想は座禅でありません。脳を鍛える手法です。初心者ならこの凝視した空間に、好きな動物を描けと指導されます。線を引いて絵を描くわけではありません。動物そのものがあたかもそこにいるかのように、毛並みから筋肉、目つきや表情まで詳細に思い描くのです。それができたら次はそれを動かせと言われます。凡人には無茶な注文です。

そういう瞑想を仏陀はしていたはずです。何を思い描いていたのかを知るすべはありませんが、苦行で衰えた身体の代償として、研ぎ澄まされた精神がそれを安易なものにしてことは想像できます。それは実に楽しい作業だったことでしょう。

そして7日目。シッダルタは気づきました。この世の真理というものに。目覚めた人・仏陀の誕生です。

苦行について仏陀は否定的なことを言ったとされることが多いようですが、それはおそらく大乗仏教的な間違いです。大衆迎合(ポピュリズム)的間違いと言ったほうが現代っぽいでしょうか。大衆は苦行とか修行とかつらいことを嫌がります。大衆におもねって堕落した仏教徒は歴史上(もちろん現代でも)に数々見られます。

仏陀は苦行を否定はしていません。苦行「だけ」では悟りを得ることはできない。そう言ったのです。

5.最後に

仏陀の恩人である菩提樹の木は、5世紀頃に切られてしまいました。しかしその子孫(挿し木)は信者の手によってこっそり保存され、現在も仏教の聖地・ブッダガヤの大菩提寺に植えられています。

インドでは5世紀にイスラムの国となり、仏教弾圧政策がとられました。そのなかでたかが1本の木を守るとために、命をかけた信者がたくさんいたということには、頭が下がる思いです。

インドでは5世紀にイスラムの国となり、仏教弾圧政策がとられました。そのなかでたかが1本の木を守るとために、命をかけた信者がたくさんいたということには、頭が下がる思いです。

宗教と関わり深い菩提樹ってどんな木?

「菩提を弔う」と言った言葉がありますね。菩提心など、仏教でよく使われる「菩提」という子の言葉は、サンスクリット語のボーディーがもとになっています。意味は「完全な叡智」もしくは「成仏する」などです。そんな菩提の名を受け継ぐ木がありました。そう、菩提樹です。

植物としての基礎知識

現在、仏教的な意味で菩提樹と呼ばれるのはインドボダイジュ、またはゴータマ・シッダールタの木という名で知られています。現地での呼び名はピッパラというそうです。植物としてはインドをはじめ、東南アジアなどに分布します。ハート形の葉っぱが特徴的です。

お釈迦様が悟りを開いた場所

老い・病・死などの避けられない宿命への恐怖心から出家したお釈迦様ことゴータマ・シッダールタは、出家してのちさまざまな修行法を試します。

何を試しても、師匠についても納得がいかず、下手をすれば死につながりかねない修行、その名も苦行 にまで手を出し、断食修行まで行いましたが、「これも違う気がする」と断食を止めます。

沐浴を終え、少し離れたネーランジャラー川に移動しました。このとき、スジャータという娘から「よろしかったらどうぞ」と乳粥を差し出されて、涙ながらに食します。

これで心身共に大きなものを得て、生えた1本の木に目を留めました。そして「悟るまでここを立たない」と固い決意をし、瞑想に入ります。

この間、マーラという悪魔に邪魔されます。美女になったり、恐ろしい怪物の姿になったりして「修行なんて止めちゃえよ」と誘惑したり脅したりしてきましたが、物の見事にこれを退け、悟りを得ました。

このとき座っていたのが菩提樹です。

何を試しても、師匠についても納得がいかず、下手をすれば死につながりかねない修行、その名も苦行 にまで手を出し、断食修行まで行いましたが、「これも違う気がする」と断食を止めます。

沐浴を終え、少し離れたネーランジャラー川に移動しました。このとき、スジャータという娘から「よろしかったらどうぞ」と乳粥を差し出されて、涙ながらに食します。

これで心身共に大きなものを得て、生えた1本の木に目を留めました。そして「悟るまでここを立たない」と固い決意をし、瞑想に入ります。

この間、マーラという悪魔に邪魔されます。美女になったり、恐ろしい怪物の姿になったりして「修行なんて止めちゃえよ」と誘惑したり脅したりしてきましたが、物の見事にこれを退け、悟りを得ました。

このとき座っていたのが菩提樹です。

菩提樹の下で得た悟りとは

瞑想をはじめたのは満月がこうこうと輝く夜のこと。経典では前夜・中夜・後夜に分けられています。

そして段階的に智慧を悟っていきました。まず前夜。時間で言えば宵の口辺りです。ここで悟ったことは、人間が生きては死んでを繰り返す現状を見る天眼通。中夜(夜中)には自分を含めた衆生の前世までをも見通す宿命智を得ました。最後に後夜(空が白み始めるころ)で悟ったことは、縁起。

これは、シッダールタが出家を決意した4つの苦しみ、生・老・病・死への恐怖は無明と言い、何も分からず迷い、煩悩にとらわれることのはじまりであるとの意味です。

ではこれから逃れるにはどうするのか?4種の真理(四諦)と苦しみから逃れる8種の方法(八正道)を悟り、更に「全てのものは、何らかの形で関わりあっている(縁)」「何事も原因があるから結果がある(因果応報)」との結論に至りました。これがお釈迦様ことシッダールタの得た悟りです。

そして段階的に智慧を悟っていきました。まず前夜。時間で言えば宵の口辺りです。ここで悟ったことは、人間が生きては死んでを繰り返す現状を見る天眼通。中夜(夜中)には自分を含めた衆生の前世までをも見通す宿命智を得ました。最後に後夜(空が白み始めるころ)で悟ったことは、縁起。

これは、シッダールタが出家を決意した4つの苦しみ、生・老・病・死への恐怖は無明と言い、何も分からず迷い、煩悩にとらわれることのはじまりであるとの意味です。

ではこれから逃れるにはどうするのか?4種の真理(四諦)と苦しみから逃れる8種の方法(八正道)を悟り、更に「全てのものは、何らかの形で関わりあっている(縁)」「何事も原因があるから結果がある(因果応報)」との結論に至りました。これがお釈迦様ことシッダールタの得た悟りです。

お釈迦様のシンボルとして、超初期型の仏像となる

お釈迦様のご健在時、また入滅の直後、菩提樹は崇拝対象としてシンボル化しました。

この当時は「仏と言ったらお釈迦様のみ、そのお姿を作るなんて、そんな恐れ多いことができるわけがない」との気運があったため、仏像は作られませんでした。しかしそこは尊敬されるお釈迦様のこと。「お姿をそのまま現さなくても、シンボルをお釈迦様として祀ったらいいのでは?」ということで、まずは遺骨である仏舎利が「ありがたや」と祀られます。

悟りを開いた、仏教の発祥とも言える菩提樹もまたシンボリックな場所として選ばれました。

この当時は「仏と言ったらお釈迦様のみ、そのお姿を作るなんて、そんな恐れ多いことができるわけがない」との気運があったため、仏像は作られませんでした。しかしそこは尊敬されるお釈迦様のこと。「お姿をそのまま現さなくても、シンボルをお釈迦様として祀ったらいいのでは?」ということで、まずは遺骨である仏舎利が「ありがたや」と祀られます。

悟りを開いた、仏教の発祥とも言える菩提樹もまたシンボリックな場所として選ばれました。

菩提樹の名を持つお数珠達

仏教と言えば、法事などで使用するお数珠がありますね。

このお数珠のなかには、「〜菩提樹」と名の付く物が多々あります。厳密にはインドボダイジュとは違う種類の木が原料です。しかし、あまりに小さすぎて数珠には使えないとされるためか、別種の木の実などが使用されているようです。遺骨である仏舎利を収める石塔もまた、「お釈迦様の骨の体積を軽く越えているのでは?」と思われるほどの数があるのです。

では、いくつか「菩提樹」の名を持つお数珠をご紹介いたしましょう。

【金剛菩提樹】

なんだか荘厳な名前ですが、見た目はきつね色にヒビのようなものが無数に見受けられます。ゴツゴツ感よりも荘厳な印象を与える上、ご利益は折り紙付きです。

【星月菩提樹】

中国原産。黄色い地に黒っぽい模様が入っています。

【鳳眼菩提樹】

インド、もしくは中国を原産とする木の実で作られたお数珠です。目のような模様が入っているため、この名前になったと思われます。琥珀を少し濃くしたような色で、艶やかです。

【龍眼菩提樹】

厳密には鳳眼菩提樹と同じ種類ですが、模様が違います。よく見ると、鳳眼菩提樹のときは楕円形だった目の持世が三角形なのが特徴です。

【虎眼菩提樹】

鳳眼、龍眼と同じ種類で、模様が従事型なのがこの種類に当たります。

【蓮華菩提樹】

仏教において清浄な花を表す蓮華の名と、悟りの場である菩提樹の名を持つ、名前のありがたさではナンバーワンクラスのお数珠で、濃い色のクルミと言った感じです。

このお数珠のなかには、「〜菩提樹」と名の付く物が多々あります。厳密にはインドボダイジュとは違う種類の木が原料です。しかし、あまりに小さすぎて数珠には使えないとされるためか、別種の木の実などが使用されているようです。遺骨である仏舎利を収める石塔もまた、「お釈迦様の骨の体積を軽く越えているのでは?」と思われるほどの数があるのです。

では、いくつか「菩提樹」の名を持つお数珠をご紹介いたしましょう。

【金剛菩提樹】

なんだか荘厳な名前ですが、見た目はきつね色にヒビのようなものが無数に見受けられます。ゴツゴツ感よりも荘厳な印象を与える上、ご利益は折り紙付きです。

【星月菩提樹】

中国原産。黄色い地に黒っぽい模様が入っています。

【鳳眼菩提樹】

インド、もしくは中国を原産とする木の実で作られたお数珠です。目のような模様が入っているため、この名前になったと思われます。琥珀を少し濃くしたような色で、艶やかです。

【龍眼菩提樹】

厳密には鳳眼菩提樹と同じ種類ですが、模様が違います。よく見ると、鳳眼菩提樹のときは楕円形だった目の持世が三角形なのが特徴です。

【虎眼菩提樹】

鳳眼、龍眼と同じ種類で、模様が従事型なのがこの種類に当たります。

【蓮華菩提樹】

仏教において清浄な花を表す蓮華の名と、悟りの場である菩提樹の名を持つ、名前のありがたさではナンバーワンクラスのお数珠で、濃い色のクルミと言った感じです。

「絞殺の木」の異名を持つ菩提樹も

ショッキングな呼び名ですが、別の植物に巻き付き、宿主とも言えるその植物を絞め殺すようにして成長することからこの名がついたそうです。全ての菩提樹がそう呼ばれているわけではなく、ベンガルボダイジュ、ガジュマルなどがこれに当たります。これは鬱蒼とした森林のなかで太陽の恵みを得るために会得した性質です。若干恐ろしげではありますが、その生命力にはとりあえず感服です。

名前は物騒でも光(悟り)を求める人々を彷彿とさせませんか?

名前は物騒でも光(悟り)を求める人々を彷彿とさせませんか?

ヒンドゥー教でも神聖視

仏教で聖木とされる菩提樹ですが、バラモン教(仏教以前のインドであった宗教)の改訂版、ヒンドゥー教でも神聖な木でした。

のちに一部の神が仏教に取り入れられることとなるヒンドゥー教では重要な3人の神、ブラフマー・シヴァ・ヴィシュヌがこの木に宿っているとされています。ヒンドゥー教の隆盛で仏教はインドにおいては一時弾圧を受けましたが、先に挙げた三神いずれも仏教に取り入れられました。これもまた、何だか不思議な関わり合いを感じる出来事と言えそうですね。

のちに一部の神が仏教に取り入れられることとなるヒンドゥー教では重要な3人の神、ブラフマー・シヴァ・ヴィシュヌがこの木に宿っているとされています。ヒンドゥー教の隆盛で仏教はインドにおいては一時弾圧を受けましたが、先に挙げた三神いずれも仏教に取り入れられました。これもまた、何だか不思議な関わり合いを感じる出来事と言えそうですね。

梵天勧請の舞台裏?

ブラフマーは仏教で梵天という名で信仰されています。

お釈迦様が悟りを開いたあとで「この悟りを人に話すべきか否か」と悩んでいたときに、「人に伝えなさい」と言ったのが、梵天です。このエピソードは梵天勧請というのですが、実はブラフマー(梵天)は菩提樹の根に宿るとされていました。創造神ブラフマーは宇宙の真理でもあるので、「せっかく悟ったのだから、皆に伝えなさい」と背を押してくれたわけです。

宗教の成立で言えばずっとあとではありますが、全ては縁。同じバラモン教という出発点を持ちます。他の二神共々、ずっとお釈迦様を見守っていたと考えるとロマンを感じますね。

お釈迦様が悟りを開いたあとで「この悟りを人に話すべきか否か」と悩んでいたときに、「人に伝えなさい」と言ったのが、梵天です。このエピソードは梵天勧請というのですが、実はブラフマー(梵天)は菩提樹の根に宿るとされていました。創造神ブラフマーは宇宙の真理でもあるので、「せっかく悟ったのだから、皆に伝えなさい」と背を押してくれたわけです。

宗教の成立で言えばずっとあとではありますが、全ては縁。同じバラモン教という出発点を持ちます。他の二神共々、ずっとお釈迦様を見守っていたと考えるとロマンを感じますね。

まとめ

たかが木、されど木。ましてや一聖人が、聖人となったきっかけの場所であり、大事な聖木です。

現在、一番の聖地とされるブッダガヤの寺院には弾圧から守るため挿し木で移動し、再び根付いた三代目が大きく、豊かに葉を茂らせています。

遥かなる歴史の香りとロマンを感じつつ、どのような縁が待っているかと思いを馳せるのもいいかも知れません。

現在、一番の聖地とされるブッダガヤの寺院には弾圧から守るため挿し木で移動し、再び根付いた三代目が大きく、豊かに葉を茂らせています。

遥かなる歴史の香りとロマンを感じつつ、どのような縁が待っているかと思いを馳せるのもいいかも知れません。

仏教始まりの木、菩提樹の足跡

ちょっとした物にでも、歴史や足跡があるものです。

かつては木などに刻んでいた暦などの記録がいつしか紙に記されるようになり、電子機器での筆記もできるようになりました。

記述方法だけでもこれだけの歴史があります。人間だって同じこと。偉人に意外な経歴があったりするものです。今回取り上げるのは、ピッパラという植物です。何だか軽快な響きですが、実は仏教の開かれるきっかけとなった貴重で崇高な植物と言えます。

ピッパラというのはサンスクリットでの呼び名。日本では菩提樹の名で知られる木です。

かつては木などに刻んでいた暦などの記録がいつしか紙に記されるようになり、電子機器での筆記もできるようになりました。

記述方法だけでもこれだけの歴史があります。人間だって同じこと。偉人に意外な経歴があったりするものです。今回取り上げるのは、ピッパラという植物です。何だか軽快な響きですが、実は仏教の開かれるきっかけとなった貴重で崇高な植物と言えます。

ピッパラというのはサンスクリットでの呼び名。日本では菩提樹の名で知られる木です。

仏教三大聖木のひとつ

仏教には三大聖木と呼ばれる三種の木があります。それらすべて、お釈迦様の人生の節目に大きく関わっているのです。お釈迦様がご誕生されたとき、悟りを得られたとき、入滅(死亡)されるときに、3種の樹木が関係していました。ほかの2種の木は以下の通りです。

【無憂樹】

「むゆうじゅ」と読みます。お釈迦様の母親、摩耶夫人がお産の際、この花に手を伸ばし、そのとき脇から御降誕したのがお釈迦様とされています。

【沙羅双樹】

お釈迦様の入滅時、その床周辺にあった、2本でひと組の木です。入滅の際は四方を囲うように、8本の沙羅双樹があったと伝えられています。

誕生と死に関わっていたわけですが、菩提樹も悟りという重要な転換期に関係していました。

【菩提樹】

今回のメインが菩提樹です。厳密にはインドボダイジュと呼ばれる木で、この木の根元で瞑想を続けた結果、悟りを開いたと伝えられています。

【無憂樹】

「むゆうじゅ」と読みます。お釈迦様の母親、摩耶夫人がお産の際、この花に手を伸ばし、そのとき脇から御降誕したのがお釈迦様とされています。

【沙羅双樹】

お釈迦様の入滅時、その床周辺にあった、2本でひと組の木です。入滅の際は四方を囲うように、8本の沙羅双樹があったと伝えられています。

誕生と死に関わっていたわけですが、菩提樹も悟りという重要な転換期に関係していました。

【菩提樹】

今回のメインが菩提樹です。厳密にはインドボダイジュと呼ばれる木で、この木の根元で瞑想を続けた結果、悟りを開いたと伝えられています。

名前の由来はお釈迦様のもとあだ名

インドではボーディーが由来となり、それが菩提樹と訳されました。

もともとこの名前で呼ばれていたかというと、さにあらず。実はボーディーというのは、お釈迦様の俗名ゴータマ・シッダールタの別名でした。要するに「ボーディー(ゴータマ・シッダールタ)の木」という意味です。それが転じて、悟りで得られる智慧という意味に変わりました。人名がのちに大きな意味を持つようになるのは、よくあることだそうです。

茶道で「千家」という言葉が使われますが、千利休の名前がもととなっています。それが今では茶道家元の名前として堂々たる威厳を放っています。

もともとこの名前で呼ばれていたかというと、さにあらず。実はボーディーというのは、お釈迦様の俗名ゴータマ・シッダールタの別名でした。要するに「ボーディー(ゴータマ・シッダールタ)の木」という意味です。それが転じて、悟りで得られる智慧という意味に変わりました。人名がのちに大きな意味を持つようになるのは、よくあることだそうです。

茶道で「千家」という言葉が使われますが、千利休の名前がもととなっています。それが今では茶道家元の名前として堂々たる威厳を放っています。

快楽と苦行の果て、真理を求めてたどり着いた木

王族の息子として生を受けたシッダールタですが、「何で身分制度があるんだ?どうして病気や老いなどの苦しみがあっていつか死ななきゃならないんだ?」との悩みに取り憑かれました。出家を試みますが、父王が快楽という手で引き止めます。

しかしそれを享受するも空しさを覚え29歳で出家。師匠を得て修行をはじめましたが、満足する答えは得られずじまいでした。そこで、苦行林にてほかの僧侶に混じって苦行という修行法を実践しました。

シッダールタはここで少しずつ食事を減らす・息を止める・野獣のうろつくなかを徘徊する、など悟る前に死んでしまいそうな苦行を敢行しますが、「真理っていうのは極端に自分をいじめたり快楽をむさぼったりするのではなく、その中間にいた方が悟れるものなのではないか?」との考えが浮かび、苦行を止めます。

ネーランジャラー川で体を清め、まずはバニヤンという木の下で瞑想をはじめました。

そこに現れたのがスジャータです。彼女はこの木に男の子を授かるよう願を掛けており、それが叶ったとしてバニヤンに乳粥を届けに来ていました。スジャータはそこに座っていた僧侶、シッダールタが痩せこけていたこともあり乳粥を捧げます。

ここで活力を取り戻し、今度は別の木の下へ向かいました。

改めて元気を得て瞑想したその木こそが、菩提樹です。ここで瞑想するうち、苦しみは迷いから来るものであることなどを悟り、悟りを開いた者、仏陀と呼ばれるようになりました。

しかしそれを享受するも空しさを覚え29歳で出家。師匠を得て修行をはじめましたが、満足する答えは得られずじまいでした。そこで、苦行林にてほかの僧侶に混じって苦行という修行法を実践しました。

シッダールタはここで少しずつ食事を減らす・息を止める・野獣のうろつくなかを徘徊する、など悟る前に死んでしまいそうな苦行を敢行しますが、「真理っていうのは極端に自分をいじめたり快楽をむさぼったりするのではなく、その中間にいた方が悟れるものなのではないか?」との考えが浮かび、苦行を止めます。

ネーランジャラー川で体を清め、まずはバニヤンという木の下で瞑想をはじめました。

そこに現れたのがスジャータです。彼女はこの木に男の子を授かるよう願を掛けており、それが叶ったとしてバニヤンに乳粥を届けに来ていました。スジャータはそこに座っていた僧侶、シッダールタが痩せこけていたこともあり乳粥を捧げます。

ここで活力を取り戻し、今度は別の木の下へ向かいました。

改めて元気を得て瞑想したその木こそが、菩提樹です。ここで瞑想するうち、苦しみは迷いから来るものであることなどを悟り、悟りを開いた者、仏陀と呼ばれるようになりました。

菩提樹はお釈迦様?

その後お釈迦様は教えを広めましたが、入滅後しばらくは仏像は作られませんでした。「恐れ多いから」ということですが、それでも仏舎利という遺骨がお釈迦様のシンボルとして崇拝されるようになると、菩提樹もまたシンボルとなりました。ある意味では仏像の一種です。

仏教弾圧による菩提樹受難の時代

宗教の弾圧や衝突は歴史のなかにもよくあることです。仏教とて例外ではありませんでした。

紀元後5世紀になると、ガンダーラにエフタルという国が生まれます。

そこの統治者、ミヒラクラ王はゾロアスター教徒(一説)でした。「仏教?そんなものいらないよ」とばかりに、仏教弾圧をはじめます。それも、ただ禁止にするのではなく、寺院を破壊したわけです。

もともと仏教には仏の教えが絶え、滅亡を迎えるという末法思想があります。

イスラム教やヒンドゥー教の台頭により、ミヒラクラ王にはじまる仏教の弾圧は「末法時代の到来ではないか!?」と絶望するにふさわしく、あまりに衝撃的な出来事でした。

仏教徒は先に挙げた宗教に鞍替えせざるを得なくなりました。やがて菩提樹にも危機が及びます。「聖人が悟った木?木は木だろう?切ってしまいなさい」とバッサリ切ってしまいました。

しかし仏教徒は負けませんでした。菩提樹は挿し木が可能で、こっそりと、子孫とも言える木が移されていたのです。

紀元後5世紀になると、ガンダーラにエフタルという国が生まれます。

そこの統治者、ミヒラクラ王はゾロアスター教徒(一説)でした。「仏教?そんなものいらないよ」とばかりに、仏教弾圧をはじめます。それも、ただ禁止にするのではなく、寺院を破壊したわけです。

もともと仏教には仏の教えが絶え、滅亡を迎えるという末法思想があります。

イスラム教やヒンドゥー教の台頭により、ミヒラクラ王にはじまる仏教の弾圧は「末法時代の到来ではないか!?」と絶望するにふさわしく、あまりに衝撃的な出来事でした。

仏教徒は先に挙げた宗教に鞍替えせざるを得なくなりました。やがて菩提樹にも危機が及びます。「聖人が悟った木?木は木だろう?切ってしまいなさい」とバッサリ切ってしまいました。

しかし仏教徒は負けませんでした。菩提樹は挿し木が可能で、こっそりと、子孫とも言える木が移されていたのです。

キリシタンのマリア仏像に通ずるシヴァ神の木

一方で仏教徒は、表向きはヒンドゥー教やイスラムの神を拝み、仏の教え、その象徴をしっかり守るための行動にも出ました。

カジュラーホーと呼ばれる地域では、インドボダイジュは「シヴァ神の木」と呼ばれており、菩提樹と言えばガジュマルという木を指します。これも仏教弾圧の名残と言えます。

つまり、表向きは「ヒンドゥー教の最高神、シヴァ神様を拝んでいるんですよ。私は仏教徒ではありませんよ」と宗旨替えした振りをしたわけです。「シヴァ神様の木だよ?切っちゃっていいの!?」といつわりの情報を流したとの説もあります。

いずれにしても、ほかの宗教を信じる「フリ」をし、心にお釈迦様を描いていたのです。

この行動は、江戸時代のキリスト教の弾圧に通ずるものがありませんか?キリシタンたちは仏像をキリストや聖母マリアに見立てて拝んでいました。弾圧を受けようとも譲れない信仰のため、挿し木をしてまでお釈迦様のシンボルを守り通した仏教徒のこと、本当の信仰対象を守ろうとしていたのですね。権力によりいくら弾圧を受けても、心は自由です。

カジュラーホーと呼ばれる地域では、インドボダイジュは「シヴァ神の木」と呼ばれており、菩提樹と言えばガジュマルという木を指します。これも仏教弾圧の名残と言えます。

つまり、表向きは「ヒンドゥー教の最高神、シヴァ神様を拝んでいるんですよ。私は仏教徒ではありませんよ」と宗旨替えした振りをしたわけです。「シヴァ神様の木だよ?切っちゃっていいの!?」といつわりの情報を流したとの説もあります。

いずれにしても、ほかの宗教を信じる「フリ」をし、心にお釈迦様を描いていたのです。

この行動は、江戸時代のキリスト教の弾圧に通ずるものがありませんか?キリシタンたちは仏像をキリストや聖母マリアに見立てて拝んでいました。弾圧を受けようとも譲れない信仰のため、挿し木をしてまでお釈迦様のシンボルを守り通した仏教徒のこと、本当の信仰対象を守ろうとしていたのですね。権力によりいくら弾圧を受けても、心は自由です。

ブッタガヤで根付く子孫菩提樹

先に述べた挿し木され難を逃れた菩提樹の子孫ですが、今もブッダガヤのマハーボーディーなる寺院に植えられています。

これは実際にお釈迦様が悟った菩提樹の、正真正銘の子孫です。現在三代目に当たります。ブッダガヤとは、その名前からも推測される通り、お釈迦様が悟りを開いた仏教の聖地のひとつです。

インドのビハール州というところにこの寺院はあります。沐浴用の池や、お釈迦様が悟りを得たときに座っていた金剛座なども見どころです。

これは実際にお釈迦様が悟った菩提樹の、正真正銘の子孫です。現在三代目に当たります。ブッダガヤとは、その名前からも推測される通り、お釈迦様が悟りを開いた仏教の聖地のひとつです。

インドのビハール州というところにこの寺院はあります。沐浴用の池や、お釈迦様が悟りを得たときに座っていた金剛座なども見どころです。

まとめ

現在菩提樹は頑丈な囲いで覆われていますが、観光客や信徒が数多く訪れています。

もう何者にも脅かされずに風に揺れる葉や、その音に悠久の歴史を感じるのもいいでしょう。堂々とした佇まいですが、それは弾圧の時代でも同じだったかも知れません。物言わぬ木でも、その佇まいから何かを感じることもあるでしょう。

菩提樹は悟りのシンボルとして今も十分以上機能しています。

もう何者にも脅かされずに風に揺れる葉や、その音に悠久の歴史を感じるのもいいでしょう。堂々とした佇まいですが、それは弾圧の時代でも同じだったかも知れません。物言わぬ木でも、その佇まいから何かを感じることもあるでしょう。

菩提樹は悟りのシンボルとして今も十分以上機能しています。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)