仏教世界を分かりやすく。有名経文ご紹介!

関連キーワード

仏教と言えば、お経。一般人にはあまり馴染みがないかもしれませんが、意外や面白いストーリーが展開されていたり分かりやすいたとえが出ていて親しみが持てる物なのです。今回は、そんな経文たちをご紹介します。

始まりは「如是我聞」。弟子の阿難と初期経典

「如是我聞」、つまり「私は、こんなことを聞きました」と言った出だしで始まるのが、初期の仏典の特徴です。

この「私」というのはお釈迦様の弟子たちのこと。特に、阿難であるとされます。何故かと言えば、阿難はよくお釈迦様の身の回りのお世話をし、よくその教えを聞く機会があったため。別にえこひいきしたわけではありませんよ。むしろ、「いや、お釈迦様のお世話など、私にはいくら何でも役目が大きすぎてあのその」と遠慮していました。

しかしお釈迦様に気に入られていることもあって、お世話をすることになります。ともかく、「阿難さんはお釈迦様のお話をよく聞いてるから、お釈迦様の教理をまとめるのに適している。一緒にやろう」と期待はされていました。

しかし、お釈迦様の後継者、摩訶迦葉(まかかしょう)にストップを掛けられます。嫉妬ではありません。「阿難よ。確かにお前は優秀だけど、阿羅漢(当時の僧位のトップ)になるだけの資格がまだない。それを得られるまで、仏典づくりには参加させられない」。それを聞いた阿難、「何だとコノヤロウ」とはなりません。彼は精神的に脆い部分があり、入滅の際大泣きしたほど。まだ悟りに至ってはいなかったのです。それはもっともだ、と瞑想修行に入ります。集中を続け、「今日も悟れなかった」と思いつつ寝床に倒れ込んだ時に、「あ」と悟りを得ました。これで阿羅漢の資格ありとされて、仏典づくりに参加できたのです。奇しくも、「じゃ、今日から始めまーす」となった日でした。

この時の仏典は阿難などの弟子により「こんなことを言っておられた」としてまとめられましたが、皆が頭の中におさめ、文字として残したわけではありません。物凄い記憶力に脱帽ですが、お釈迦様の入滅からすぐ分裂した仏教は宗派が増え、「文字に残した方が便利じゃないか?」とのことで、経文として残されるようになったのです。

この「私」というのはお釈迦様の弟子たちのこと。特に、阿難であるとされます。何故かと言えば、阿難はよくお釈迦様の身の回りのお世話をし、よくその教えを聞く機会があったため。別にえこひいきしたわけではありませんよ。むしろ、「いや、お釈迦様のお世話など、私にはいくら何でも役目が大きすぎてあのその」と遠慮していました。

しかしお釈迦様に気に入られていることもあって、お世話をすることになります。ともかく、「阿難さんはお釈迦様のお話をよく聞いてるから、お釈迦様の教理をまとめるのに適している。一緒にやろう」と期待はされていました。

しかし、お釈迦様の後継者、摩訶迦葉(まかかしょう)にストップを掛けられます。嫉妬ではありません。「阿難よ。確かにお前は優秀だけど、阿羅漢(当時の僧位のトップ)になるだけの資格がまだない。それを得られるまで、仏典づくりには参加させられない」。それを聞いた阿難、「何だとコノヤロウ」とはなりません。彼は精神的に脆い部分があり、入滅の際大泣きしたほど。まだ悟りに至ってはいなかったのです。それはもっともだ、と瞑想修行に入ります。集中を続け、「今日も悟れなかった」と思いつつ寝床に倒れ込んだ時に、「あ」と悟りを得ました。これで阿羅漢の資格ありとされて、仏典づくりに参加できたのです。奇しくも、「じゃ、今日から始めまーす」となった日でした。

この時の仏典は阿難などの弟子により「こんなことを言っておられた」としてまとめられましたが、皆が頭の中におさめ、文字として残したわけではありません。物凄い記憶力に脱帽ですが、お釈迦様の入滅からすぐ分裂した仏教は宗派が増え、「文字に残した方が便利じゃないか?」とのことで、経文として残されるようになったのです。

三蔵法師の名前の由来と、仏典のジャンル

仏教のいわゆる経典、仏典という物にはジャンルがあります。その数、三つ。これは格経典の性格により大別された物。『西遊記』で有名な三蔵法師ですが、この名前は全てのジャンルを知り、実践し得た者に送られるベスト・オブ・仏僧ともいうべき称号なのです。ちなみにジャンルは以下の三つ。

【スートラ】

お釈迦様の説法を書き記した経典。通称経蔵。

【ヴィナヤ】

仏に仕える身として、守らなくてはならない戒律や規則、送るべき生活の心得など。通称律蔵。

【アビダルマ】

仏教の教理を研究した論文。時に注釈や考察なども入れられています。通称論蔵。

【スートラ】

お釈迦様の説法を書き記した経典。通称経蔵。

【ヴィナヤ】

仏に仕える身として、守らなくてはならない戒律や規則、送るべき生活の心得など。通称律蔵。

【アビダルマ】

仏教の教理を研究した論文。時に注釈や考察なども入れられています。通称論蔵。

まるで受験英語・漢訳という作業

シルクロード経由で、仏教は中国に伝わりました。

中国人にも分かるよう、まずは翻訳作業。しかし、文法が違うし、単語の変化の仕方も違うしで、中々進みませんでした。何だか、学生時代の英語の授業や試験を彷彿とさせるものがあります。

「三単現のS」とか。長文問題で苦労した人も多いのではないでしょうか。意味やら文章やらどっちを重要視するのか、書体その他諸々、問題はあったようですが、古約、旧約、新約の三種の漢訳バージョンが出来上がりました。

中国人にも分かるよう、まずは翻訳作業。しかし、文法が違うし、単語の変化の仕方も違うしで、中々進みませんでした。何だか、学生時代の英語の授業や試験を彷彿とさせるものがあります。

「三単現のS」とか。長文問題で苦労した人も多いのではないでしょうか。意味やら文章やらどっちを重要視するのか、書体その他諸々、問題はあったようですが、古約、旧約、新約の三種の漢訳バージョンが出来上がりました。

一まとめにした仏典『大正新脩大蔵経』の尋常でないスケール

「たったの三種類じゃたいしたことはないのでは?」って?そんなことはありません。仏典はやたらめったら多いのです。

大正時代、3人の僧侶、或いは研究者が「仏典を一まとめにしよう」と漢文形式の全仏典を一つの蔵書としてまとめました。

その数、1000ページ×85冊。しかも、1ページにつき、三段に分かれているのです。聞いただけで気が遠くなりますが、これが仏教という物。却って宇宙の深淵を見たような気になりませんか?では、現在日本に伝わる経文の数々を見ていきましょう。

大正時代、3人の僧侶、或いは研究者が「仏典を一まとめにしよう」と漢文形式の全仏典を一つの蔵書としてまとめました。

その数、1000ページ×85冊。しかも、1ページにつき、三段に分かれているのです。聞いただけで気が遠くなりますが、これが仏教という物。却って宇宙の深淵を見たような気になりませんか?では、現在日本に伝わる経文の数々を見ていきましょう。

最初期型の経典、短編集的な『経集』

またの名を『スッタニパータ』。何か美味しそうな響きですが、ありがたいお経です。

意味はまさに『経集』。「お経(スッタ)を集めたもの(ニパータ)」といったところ。パーリ語という、インド西側の庶民が使っていた言語で書かれており、72の小さな経と、5章から成ります。上部座仏教で親しまれているもので、大乗仏教派の日本には近代になってから広まって来ました。「生まれではなく行動により悟りを得られる」「自分を顧みて、よーく反省をしないと自分を磨くことはできない」などの、お釈迦様のお言葉が記されています。

意味はまさに『経集』。「お経(スッタ)を集めたもの(ニパータ)」といったところ。パーリ語という、インド西側の庶民が使っていた言語で書かれており、72の小さな経と、5章から成ります。上部座仏教で親しまれているもので、大乗仏教派の日本には近代になってから広まって来ました。「生まれではなく行動により悟りを得られる」「自分を顧みて、よーく反省をしないと自分を磨くことはできない」などの、お釈迦様のお言葉が記されています。

お釈迦様のありがたい人生金言集、『法句経』

初期も初期の仏典です。またの名をダンマパダ(真理の言葉)。法句経というのは、漢訳されたバージョン。

内容はと言えば、お釈迦様のありがたいお言葉、全26章423の詩句により成立しています。「恨んだり怒ったりしても仕方ないよ。その恨みや怒りを忘れなさい。そうすれば、心も穏やかになる」当たり前な気もしますが、その当たり前が難しいのです。

内容はと言えば、お釈迦様のありがたいお言葉、全26章423の詩句により成立しています。「恨んだり怒ったりしても仕方ないよ。その恨みや怒りを忘れなさい。そうすれば、心も穏やかになる」当たり前な気もしますが、その当たり前が難しいのです。

ややラップ調?韻を踏んだ『開経偈』

これはいかなる気持ちでお経を読むべきか、との気構えを韻文形式で記した物です。「お経を読むときの心得」というより、宣誓文のような物から始まっています。

宣誓!『三帰依文』

儀式の前や説法の時などに使用される、誓いの経文です。仏、宝、僧の通称三宝に誠心誠意帰依することへの誓いが書かれています。

菩薩のスローガン、『四弘誓願文』

これは菩薩のスローガンのような物。「すべての衆生を救済し、断つのも難しい欲を断ち切り、深すぎて難しい心理を学び取り、遠く険しい悟りの道へと必ず到達すること」が描かれています。

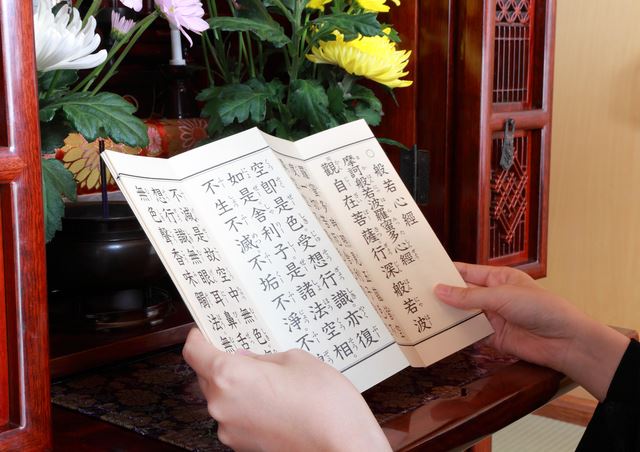

空とは何ぞや?割と有名だけど実は簡略版、『般若心経』

仏教に伝わる「空」という思想についてまとめられたのが『般若経』です。

サラッと言いましたが、この『般若経』、「般若」と名の付く経典をひっくるめたシリーズのことであり、数百年インドを中心に様々なシリーズが刊行されました。『般若心経』は、全六百巻という膨大すぎるほど膨大なスケールの『大般若経』を262文字に収めた物です。どうして『心』という字が入っているかと言えば、要点を抜きだしているからです。

崇高な教えの真髄の部分なので、簡略版ですが、『大般若経』を通読したのと同じ功徳があるといわれます。内容は「空」の説明。「この世界のいろいろなものに、決まった実態などはない死、永遠普遍もありえない」という空の思想が描かれているわけです。

もちろん、そのまま読んだだけでは分かりませんし、意味が分かってもただ読むだけでいいというわけでもありません。執着したり区別したりせず、あるものをあるがままに受け入れて本当の姿を見極めることが肝要なようです。

サラッと言いましたが、この『般若経』、「般若」と名の付く経典をひっくるめたシリーズのことであり、数百年インドを中心に様々なシリーズが刊行されました。『般若心経』は、全六百巻という膨大すぎるほど膨大なスケールの『大般若経』を262文字に収めた物です。どうして『心』という字が入っているかと言えば、要点を抜きだしているからです。

崇高な教えの真髄の部分なので、簡略版ですが、『大般若経』を通読したのと同じ功徳があるといわれます。内容は「空」の説明。「この世界のいろいろなものに、決まった実態などはない死、永遠普遍もありえない」という空の思想が描かれているわけです。

もちろん、そのまま読んだだけでは分かりませんし、意味が分かってもただ読むだけでいいというわけでもありません。執着したり区別したりせず、あるものをあるがままに受け入れて本当の姿を見極めることが肝要なようです。

まとめ

まずは基本の初期経典と、簡略化バージョンをお届けしました。

仏典という物、読んでみると意外と面白い物です。

次回以降で、それをお送りいたしたいと思います。

仏典という物、読んでみると意外と面白い物です。

次回以降で、それをお送りいたしたいと思います。

【逸話とたとえ話付き】

何事も分かりやすさというのは大事です。経典と聞いて「ちょっと小難しい話は遠慮します」となりそうな方でも受け入れられる、たとえ話や面白い逸話付きの経典をご紹介。

桁違いのスケール、大乗仏教の宣伝部長『華厳経』

「何冊あるの?」冊数の問題ではありません。内容のスケールが桁違いなのです。

仏典における中心的存在であり、教主はあの廬舎那仏、奈良の大仏様で有名な方ですね。実は廬舎那仏、宇宙そのものなのです。名前は華厳の滝の由来にもなっていますが、経典自体は時間や空間という概念を超えた、絶対的な存在たる仏について語られています。華厳経はそんな壮大なスケールと同時に色々な人物から話を聞いて悟りを得る物語も載せ、「大乗仏教はこういう物ですよ」と宣伝しているのです。

サンスクリット語で残っているのは、下の二つのみ。

【十地品】

菩薩の行うべき修行。全部で十の段階があります。執着心などを失くすところから始まり、最終的に仏(悟り)の光を得るまでのステップを説いた物です。

【入法界品】

文殊菩薩に見いだされた善財童子なる少年が、「誰でもいいから、出会った人々に話を聞きなさい」とのお告げにより、五十三人の話を聞いた、というお話です。中には外道(他の宗教信者)や遊女と言った、仏法とはまるで関係なさそうな人物もいましたが、最終的には弥勒菩薩や普賢菩薩などの大物と話をするに至るというお話。色々と教訓になりそうなストーリーですね。ついでに言えば、『華厳経』は日本に仏教を広めるきっかけにもなりました。しっかり宣伝になっています。

仏典における中心的存在であり、教主はあの廬舎那仏、奈良の大仏様で有名な方ですね。実は廬舎那仏、宇宙そのものなのです。名前は華厳の滝の由来にもなっていますが、経典自体は時間や空間という概念を超えた、絶対的な存在たる仏について語られています。華厳経はそんな壮大なスケールと同時に色々な人物から話を聞いて悟りを得る物語も載せ、「大乗仏教はこういう物ですよ」と宣伝しているのです。

サンスクリット語で残っているのは、下の二つのみ。

【十地品】

菩薩の行うべき修行。全部で十の段階があります。執着心などを失くすところから始まり、最終的に仏(悟り)の光を得るまでのステップを説いた物です。

【入法界品】

文殊菩薩に見いだされた善財童子なる少年が、「誰でもいいから、出会った人々に話を聞きなさい」とのお告げにより、五十三人の話を聞いた、というお話です。中には外道(他の宗教信者)や遊女と言った、仏法とはまるで関係なさそうな人物もいましたが、最終的には弥勒菩薩や普賢菩薩などの大物と話をするに至るというお話。色々と教訓になりそうなストーリーですね。ついでに言えば、『華厳経』は日本に仏教を広めるきっかけにもなりました。しっかり宣伝になっています。

たとえ話で面白く、罪さえ消せる『法華経』

真言宗並びに天台宗の礎となり、大乗仏教の初期の経典とされる『法華経』。一乗思想について、たとえ話を使って分かりやすく面白く解いています。

「一乗思想って何よ」と言われれば、「仏様の教えは平等だよ。真実の教えで誰だろうと成仏できるよ」というものです。これに対する三乗思想もありますが、それをも巧みに取り込んだ物語が展開されます。三乗思想というのは、声聞乗(阿羅漢という高僧になる為の道)、縁覚乗(独学で学び悟る者の道)、菩薩乗(菩薩の道)の三つの教えのことです。

【煩悩の火から逃れる三車火宅】

ある所に、それは金持ちの地主がいました。潰れかけた家に、たくさんの子供と住んでいるという設定。

いきなり火事になりますが、子供たちは遊びに夢中になっていて気づきません。「火事だ!逃げろ!オメーら何がそんな楽しいんだ!火がそこまで迫っているのに気づかないのか!」といくら言っても聞く耳持たず。そこで、地主はやり方を変えました。「新しいおもちゃをあげよう。外に羊と鹿と牛の車がそれぞれ三つあるから、それで遊びなさい」これには子供たちも喜んで外に出て、地主は実際に言った物よりも立派な、神聖なる白牛が引く車を与えたとのことです。「物で釣っただけじゃないの」とお思いでしょうが、この子供たちは一般の衆生、火事は煩悩を表します。羊の車、叱の車、牛の車は声聞乗、縁覚乗。菩薩乗のこと。それらに乗って煩悩から逃れた時点でそれぞれが阿羅漢や菩薩になっているのです。そんな彼らに、白牛の車が表す一乗思想の方がよっぽどいいよ、と改めて教えを説くというお話。

このたとえ話は「三車火宅(さんしゃかたく)」という名前で、法華七喩(ほっけしちゆ)と呼ばれる七つのたとえ話の一つに数えられます。お釈迦様はこうした分かりやすくも面白いたとえで人々を説いたのですね。『法華経』には、写経をすれば罪が消えるという功徳もあります。

子供が意味も分からず書いた物でもOKという懐の深い経典です。

【法華経で罪が消えた『安珍清姫』の物語】

法華経の写経により、罪が消えたとの物語があります。プロパガンダ的な内容ですが、『道成寺』、或いは『安珍清姫』という名前で伝わるお話です。

その昔、安珍というそれはそれは美しい僧侶がいました。熊野のお社に向かっていた安珍ですが、ある家に一夜の宿を求めます。そこにいたのが清姫。「何てイケメン!」と胸キュン。心持ちは乙女ですが、行動は大胆です。女性の身で夜這いをしかけました。しかし、安珍は女性に興味ナシ。「ウゼエ女だな」と思いつつ、「今私は願掛けの修行中なのです。戒は守らなくてはなりません。帰りにまた寄りますから、その時にでも」といけしゃあしゃあ嘘をつきました。そしてそれを信じ込む清姫。

「待ってるからねえ、ダーリン」とばかりに送り出し、着替えや料理を用意して彼を待ちますが、元々よる気はないので、当然安珍は一向に現れません。お社に詣でる人々にそれとなく安珍の特徴を話すと、家とは違う方向に行ったとの証言。「騙しやがったな、あの坊主!」と怒り狂い、彼を見つけるや巨大な蛇に変身。しかも火を噴きます。蛇というかむしろ龍です。安珍の方は「何で!?」とばかりに逃走。

逃げ込んだ道場寺で事情を話し、釣り鐘に匿ってもらいました。その光景を見ていたのか、清姫の化けた大蛇は鐘を縛りつけて、ありったけの重い女ファイヤー!これには道成寺の僧侶も近づけず、バーニング釣り鐘を見守るのみ。清姫が血の涙を流して去り、火が消えてもまだ熱い鐘に必死に水を掛けます。しかし時既に遅し。

イケメン僧侶安珍は真っ黒焦げに炭化していました。かわいそうに、と埋葬しますが、数日後、道場時にいる一人の僧侶の夢に二匹の蛇が現れました。聞けばその二匹は安珍と清姫の生まれ変わり。しかも夫婦になったそうです。重い女の執念勝ちですが、双方とも納得していないご様子。こと安珍の方は修行中だったのに、と不満は大きかったようです。「法華経の写経をして供養してください」と言って消えました。目を覚ました僧侶は早速皆に手伝ってもらい、写経開始。

やっと終わったその晩、今度は住職の夢に転人が現れて、二人が天上界に生まれ変わったことを報告したそうです。

僧侶の身にありながら嘘をついて女の純情(夜這いをかけた時点で純情ではないですが)を踏みにじり、嘘をついて逃れようとした安珍の罪。僧侶に一方的に懸想をした挙げ句焼き殺した清姫の罪が、他者の写経供養で帳消しになったというわけですね。

「一乗思想って何よ」と言われれば、「仏様の教えは平等だよ。真実の教えで誰だろうと成仏できるよ」というものです。これに対する三乗思想もありますが、それをも巧みに取り込んだ物語が展開されます。三乗思想というのは、声聞乗(阿羅漢という高僧になる為の道)、縁覚乗(独学で学び悟る者の道)、菩薩乗(菩薩の道)の三つの教えのことです。

【煩悩の火から逃れる三車火宅】

ある所に、それは金持ちの地主がいました。潰れかけた家に、たくさんの子供と住んでいるという設定。

いきなり火事になりますが、子供たちは遊びに夢中になっていて気づきません。「火事だ!逃げろ!オメーら何がそんな楽しいんだ!火がそこまで迫っているのに気づかないのか!」といくら言っても聞く耳持たず。そこで、地主はやり方を変えました。「新しいおもちゃをあげよう。外に羊と鹿と牛の車がそれぞれ三つあるから、それで遊びなさい」これには子供たちも喜んで外に出て、地主は実際に言った物よりも立派な、神聖なる白牛が引く車を与えたとのことです。「物で釣っただけじゃないの」とお思いでしょうが、この子供たちは一般の衆生、火事は煩悩を表します。羊の車、叱の車、牛の車は声聞乗、縁覚乗。菩薩乗のこと。それらに乗って煩悩から逃れた時点でそれぞれが阿羅漢や菩薩になっているのです。そんな彼らに、白牛の車が表す一乗思想の方がよっぽどいいよ、と改めて教えを説くというお話。

このたとえ話は「三車火宅(さんしゃかたく)」という名前で、法華七喩(ほっけしちゆ)と呼ばれる七つのたとえ話の一つに数えられます。お釈迦様はこうした分かりやすくも面白いたとえで人々を説いたのですね。『法華経』には、写経をすれば罪が消えるという功徳もあります。

子供が意味も分からず書いた物でもOKという懐の深い経典です。

【法華経で罪が消えた『安珍清姫』の物語】

法華経の写経により、罪が消えたとの物語があります。プロパガンダ的な内容ですが、『道成寺』、或いは『安珍清姫』という名前で伝わるお話です。

その昔、安珍というそれはそれは美しい僧侶がいました。熊野のお社に向かっていた安珍ですが、ある家に一夜の宿を求めます。そこにいたのが清姫。「何てイケメン!」と胸キュン。心持ちは乙女ですが、行動は大胆です。女性の身で夜這いをしかけました。しかし、安珍は女性に興味ナシ。「ウゼエ女だな」と思いつつ、「今私は願掛けの修行中なのです。戒は守らなくてはなりません。帰りにまた寄りますから、その時にでも」といけしゃあしゃあ嘘をつきました。そしてそれを信じ込む清姫。

「待ってるからねえ、ダーリン」とばかりに送り出し、着替えや料理を用意して彼を待ちますが、元々よる気はないので、当然安珍は一向に現れません。お社に詣でる人々にそれとなく安珍の特徴を話すと、家とは違う方向に行ったとの証言。「騙しやがったな、あの坊主!」と怒り狂い、彼を見つけるや巨大な蛇に変身。しかも火を噴きます。蛇というかむしろ龍です。安珍の方は「何で!?」とばかりに逃走。

逃げ込んだ道場寺で事情を話し、釣り鐘に匿ってもらいました。その光景を見ていたのか、清姫の化けた大蛇は鐘を縛りつけて、ありったけの重い女ファイヤー!これには道成寺の僧侶も近づけず、バーニング釣り鐘を見守るのみ。清姫が血の涙を流して去り、火が消えてもまだ熱い鐘に必死に水を掛けます。しかし時既に遅し。

イケメン僧侶安珍は真っ黒焦げに炭化していました。かわいそうに、と埋葬しますが、数日後、道場時にいる一人の僧侶の夢に二匹の蛇が現れました。聞けばその二匹は安珍と清姫の生まれ変わり。しかも夫婦になったそうです。重い女の執念勝ちですが、双方とも納得していないご様子。こと安珍の方は修行中だったのに、と不満は大きかったようです。「法華経の写経をして供養してください」と言って消えました。目を覚ました僧侶は早速皆に手伝ってもらい、写経開始。

やっと終わったその晩、今度は住職の夢に転人が現れて、二人が天上界に生まれ変わったことを報告したそうです。

僧侶の身にありながら嘘をついて女の純情(夜這いをかけた時点で純情ではないですが)を踏みにじり、嘘をついて逃れようとした安珍の罪。僧侶に一方的に懸想をした挙げ句焼き殺した清姫の罪が、他者の写経供養で帳消しになったというわけですね。

『法華経』の中で説く観音の功徳『観音経』

『法華経』の一部でもある『観音経』。大乗仏教の時代になって表れた観世音菩薩にはどのような功徳があるのかを解いています。観音菩薩をただ念ずること。それだけで、どんな苦難とも無念という物です。『法華経』にあるほんの一章ですが、文章が韻を踏んでいて美しいと評判の模様。

千回唱えて罪とはサヨナラ、『高王白衣観音経』

中国で成立した「偽経」という分類に属し、1000回唱えれば罪が消えるというのが功徳。無実の罪で捕まった人物が、夢で「このお経を唱えれば出られるよ」と言われたのが始まりとされます。処刑までされそうになりましたが、1000回目を唱え終わったため、死なずに済んだという伝承です。

まとめ

やはり、逸話などがあるとよりありがたい気持ちになってきますね。

何事もただ教えるのではなく、何かにたとえたり話を付加するのがいいのかもしれません。

現に、お釈迦様も弟子などにそうしていました。

何事もただ教えるのではなく、何かにたとえたり話を付加するのがいいのかもしれません。

現に、お釈迦様も弟子などにそうしていました。

【密教、死者の書、盂蘭盆経編】

仏典シリーズ、第四弾。仏教の最終形態、密教。そして日本の真夏の大連休、ではなく祖先の霊を迎え敬うお盆こと盂蘭盆会。そして死者の書などなど。結構幅の広い仏教世界を彩る数々の経典をご紹介いたします。

初の密教経典、『大日経』

仏教とヒンドゥー教をいい感じに混ぜ合わせた結果生まれた密教で初めての経典がこちら。

全七巻から成りますが、第一巻で体系づけられた密教の理論が説かれています。それ即ち、悟りを求める心から慈悲、慈愛が発生し、やがて衆生を救うための手段へと発展するという物。これこそが究極ともいえる救済、菩薩行だとまず説明。二巻目以降は「じゃ、やってみようか」という実践版です。

全七巻から成りますが、第一巻で体系づけられた密教の理論が説かれています。それ即ち、悟りを求める心から慈悲、慈愛が発生し、やがて衆生を救うための手段へと発展するという物。これこそが究極ともいえる救済、菩薩行だとまず説明。二巻目以降は「じゃ、やってみようか」という実践版です。

空海の聖書。仏になる方法、『金剛頂経』

密教の修行法について記した経典です。

チベット、インド、中国などで同じ名前の拠点が存在しますが、一般的に『金剛頂経』と言えば不空という僧侶が漢訳したバージョン(全三巻)を指します。

これは空海が持ち込んだことで日本密教の教科書とも言える経典になりました。

ただ、これは最初の部分のみを記したもので、後々漢訳バージョンも重要視されるようになります。内容はと言えば、一切如来という仏の集団が悟りを開く前のお釈迦様に話しかける内容。

この時のお釈迦様は一切義成就菩薩と呼ばれていました。「なーに苦行なんかやっているの?悟る気あるの?」との問いに、お釈迦様は悟りを得る方法を尋ねました。そこで示されたのが「自分をよーく見て、自分は仏なんだとまず気づきなさい。でもそれには修行が必要だよ」と、修行法、悟った後の世界、修行用の真言などを伝えるのでした。

【五相成身観】

悟りを得るまでの修行法。通達菩提心に始まる五つの段階を踏む物です。

・自分の心をよく見て、煩悩まみれであることを知る事。(通達菩提心)

・心とは本来いかようにも染まる無垢な物であり、月のように清浄なものだと知る事。(修菩提心)

・心の中に、何があろうと折れず揺るぎのない物があることに気づく事。(成金剛心)

・それを更に強め、自分が仏と一体化することを観察する事。(証金剛心)

・仏と完全に一体化したと気づき、理解する事。(仏心円満)

自分をよく見ろ、とは仏教や密教に関係なく言われていることですが、「お釈迦様の体験談だよ」という内容だけに、なるほどと頷ける所がありますね。

チベット、インド、中国などで同じ名前の拠点が存在しますが、一般的に『金剛頂経』と言えば不空という僧侶が漢訳したバージョン(全三巻)を指します。

これは空海が持ち込んだことで日本密教の教科書とも言える経典になりました。

ただ、これは最初の部分のみを記したもので、後々漢訳バージョンも重要視されるようになります。内容はと言えば、一切如来という仏の集団が悟りを開く前のお釈迦様に話しかける内容。

この時のお釈迦様は一切義成就菩薩と呼ばれていました。「なーに苦行なんかやっているの?悟る気あるの?」との問いに、お釈迦様は悟りを得る方法を尋ねました。そこで示されたのが「自分をよーく見て、自分は仏なんだとまず気づきなさい。でもそれには修行が必要だよ」と、修行法、悟った後の世界、修行用の真言などを伝えるのでした。

【五相成身観】

悟りを得るまでの修行法。通達菩提心に始まる五つの段階を踏む物です。

・自分の心をよく見て、煩悩まみれであることを知る事。(通達菩提心)

・心とは本来いかようにも染まる無垢な物であり、月のように清浄なものだと知る事。(修菩提心)

・心の中に、何があろうと折れず揺るぎのない物があることに気づく事。(成金剛心)

・それを更に強め、自分が仏と一体化することを観察する事。(証金剛心)

・仏と完全に一体化したと気づき、理解する事。(仏心円満)

自分をよく見ろ、とは仏教や密教に関係なく言われていることですが、「お釈迦様の体験談だよ」という内容だけに、なるほどと頷ける所がありますね。

「快楽」の正体は?『理趣経』

こちらも密教の経典です。

ただ、経典としては少々信じられない内容。自慢や美食、そして男女のあれやこれや。

それらを否定し、「我慢しなさい」とするのが宗教ですが、『理趣経』では「全部清浄だよ」と肯定しているのです。綺麗な装身具を付けるのもOK。これには男性も女性も群がりそうですが、勘違いしないようにご注意を。「ガンガンおいしいもの食べて、ナニをしなさい」と欲望全部を文字通りに肯定するわけではありません。

美味しい食事も、男女の一体化も、装身具を付けることも、全て分かりやすいシンボルなのです。

密教における最大の快楽とは、悟りを得ることとされます。

それを分かりやすく表現するのに、俗人風の快楽を持ち出しているに過ぎません。装身具が悟りへの一歩であり、それを身につけることが悟った事。異性への興味が悟りへの第一歩だと、それぞれ表しています。

先の『金剛頂経』同様、よくよくの観察眼が必要とされますね。

ただ、経典としては少々信じられない内容。自慢や美食、そして男女のあれやこれや。

それらを否定し、「我慢しなさい」とするのが宗教ですが、『理趣経』では「全部清浄だよ」と肯定しているのです。綺麗な装身具を付けるのもOK。これには男性も女性も群がりそうですが、勘違いしないようにご注意を。「ガンガンおいしいもの食べて、ナニをしなさい」と欲望全部を文字通りに肯定するわけではありません。

美味しい食事も、男女の一体化も、装身具を付けることも、全て分かりやすいシンボルなのです。

密教における最大の快楽とは、悟りを得ることとされます。

それを分かりやすく表現するのに、俗人風の快楽を持ち出しているに過ぎません。装身具が悟りへの一歩であり、それを身につけることが悟った事。異性への興味が悟りへの第一歩だと、それぞれ表しています。

先の『金剛頂経』同様、よくよくの観察眼が必要とされますね。

高僧の親孝行が始まり。『盂蘭盆経』

夏の風物詩、お盆にも経典が関係していました。

元々はある高僧の親孝行ともいうべき行為が始まりです。

お釈迦様の直弟子、重大弟子の一人目乾連という人物がいました。十大弟子はそれぞれ「智慧第一」(舎利弗)、「多門第一」(阿難)など、得意分野を持ちます。目乾連の場合は神通力が得意分野で、その力を持ってご両親に親孝行します。と言っても、既にあの世の人間になっていたので、神通力を使うわけです。しかし、いざ会ってみると母は餓鬼道に落ちていました。

餓鬼道というのは、人間界を含む六つの世界。常に飢えと渇きに苦しむ世界です。口が針のように細い場合もあれば、食べた者が火焔となる場合もあります。目乾連の母も大層苦しんでいました。大層どころではないかもしれませんが、そこは高僧、目乾連。「母上、今お助けします」と神通力でビビビ。食べ物を出しますが、炭になってしまいます。目乾連の力不足ではなく、餓鬼道とはそういう場所なのです。目乾連は一旦現世に戻り、お釈迦様に助言を求めました。

帰ってきた答えは、「7月15日の自恣(じし)の時に、僧侶たちに食事を振る舞いなさい」。自恣というのは、僧侶たちの勉強会(修行)の後に行われる反省会のような物です。

日本人にはなじみがないかもしれませんが、インドでは雨期と乾期があり、自恣は雨期の時に行われます。

お釈迦様のお言葉を実行した途端、母は再び物を食べられるようになった、とのこと。

ここから、この時期には父母を、ひいては先祖の霊を敬うお盆、通称盂蘭盆会がスタートしました。

元々はある高僧の親孝行ともいうべき行為が始まりです。

お釈迦様の直弟子、重大弟子の一人目乾連という人物がいました。十大弟子はそれぞれ「智慧第一」(舎利弗)、「多門第一」(阿難)など、得意分野を持ちます。目乾連の場合は神通力が得意分野で、その力を持ってご両親に親孝行します。と言っても、既にあの世の人間になっていたので、神通力を使うわけです。しかし、いざ会ってみると母は餓鬼道に落ちていました。

餓鬼道というのは、人間界を含む六つの世界。常に飢えと渇きに苦しむ世界です。口が針のように細い場合もあれば、食べた者が火焔となる場合もあります。目乾連の母も大層苦しんでいました。大層どころではないかもしれませんが、そこは高僧、目乾連。「母上、今お助けします」と神通力でビビビ。食べ物を出しますが、炭になってしまいます。目乾連の力不足ではなく、餓鬼道とはそういう場所なのです。目乾連は一旦現世に戻り、お釈迦様に助言を求めました。

帰ってきた答えは、「7月15日の自恣(じし)の時に、僧侶たちに食事を振る舞いなさい」。自恣というのは、僧侶たちの勉強会(修行)の後に行われる反省会のような物です。

日本人にはなじみがないかもしれませんが、インドでは雨期と乾期があり、自恣は雨期の時に行われます。

お釈迦様のお言葉を実行した途端、母は再び物を食べられるようになった、とのこと。

ここから、この時期には父母を、ひいては先祖の霊を敬うお盆、通称盂蘭盆会がスタートしました。

チベットで発見、心理学者にも分析された死後の世界『死者の書』

『死者の書』というと、何だかエジプトをイメージしてしまいますが、仏教にもあったんです。

チベットで見つかったので『チベットの死者の書』という味もそっけもないタイトルになっていますが、本当はもっと長めのタイトル。

簡単に言えば「深ーいお教え。怒った顔の仏も優しい仏も思い描きながら悟ります」と言ったところです。他にも『バルドゥ・トェ・ドル』と一転おしゃれな響きの呼び名がありますが、中身はいわゆる死後の世界を描いています。元々この経典は死者の枕もとで読む物。バルドゥは中有とも言い、死んでから生まれ変わるまでの期間を指します。

この経典が『死者の書』と呼ばれるのは、生まれ変わるまでの四十九日の間に体験することを、死者に対し事前に聞かせる為の経典だからです。メジャーどころかマイナーだった経典ですが、20世紀になりアメリカの人類学者が入手、英訳。あの心理学者、カール・ユングが「何か臨死体験と似ている」などと分析したことで注目を浴びました。

実際描かれている内容をかいつまんで話すと、まず意識が丸裸にされて、光に触れます。この光を受け入れてダルマ・カーヤと呼ばれる真理の体を得て成仏します。

しかし、皆が皆ここで成仏できるわけではありません。先の方法で成仏できない場合は死んで三日くらい経ってから「ハッ!?」と覚醒。2週間くらい怖い顔の仏と出会います。

「あ、これは自分の心だ」と分かればサムボーガー・カーヤーという、功徳を供えた体を持って成仏。この方法でも成仏できないと、死から四十九日目に新しい体を得て売れ変わることになります。この書は「輪廻転生から抜け出して成仏しましょう」という目的を説いた書なのです。

チベットで見つかったので『チベットの死者の書』という味もそっけもないタイトルになっていますが、本当はもっと長めのタイトル。

簡単に言えば「深ーいお教え。怒った顔の仏も優しい仏も思い描きながら悟ります」と言ったところです。他にも『バルドゥ・トェ・ドル』と一転おしゃれな響きの呼び名がありますが、中身はいわゆる死後の世界を描いています。元々この経典は死者の枕もとで読む物。バルドゥは中有とも言い、死んでから生まれ変わるまでの期間を指します。

この経典が『死者の書』と呼ばれるのは、生まれ変わるまでの四十九日の間に体験することを、死者に対し事前に聞かせる為の経典だからです。メジャーどころかマイナーだった経典ですが、20世紀になりアメリカの人類学者が入手、英訳。あの心理学者、カール・ユングが「何か臨死体験と似ている」などと分析したことで注目を浴びました。

実際描かれている内容をかいつまんで話すと、まず意識が丸裸にされて、光に触れます。この光を受け入れてダルマ・カーヤと呼ばれる真理の体を得て成仏します。

しかし、皆が皆ここで成仏できるわけではありません。先の方法で成仏できない場合は死んで三日くらい経ってから「ハッ!?」と覚醒。2週間くらい怖い顔の仏と出会います。

「あ、これは自分の心だ」と分かればサムボーガー・カーヤーという、功徳を供えた体を持って成仏。この方法でも成仏できないと、死から四十九日目に新しい体を得て売れ変わることになります。この書は「輪廻転生から抜け出して成仏しましょう」という目的を説いた書なのです。

まとめ

チベット版やら密教版など、仏典にも色々種類があるものですね。続いては日本で生まれた仏典をご紹介します。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)