紀貫之の不遇な人生が名作を生みだした? 名歌人にして「土佐日記」作者の数奇な運命

関連キーワード

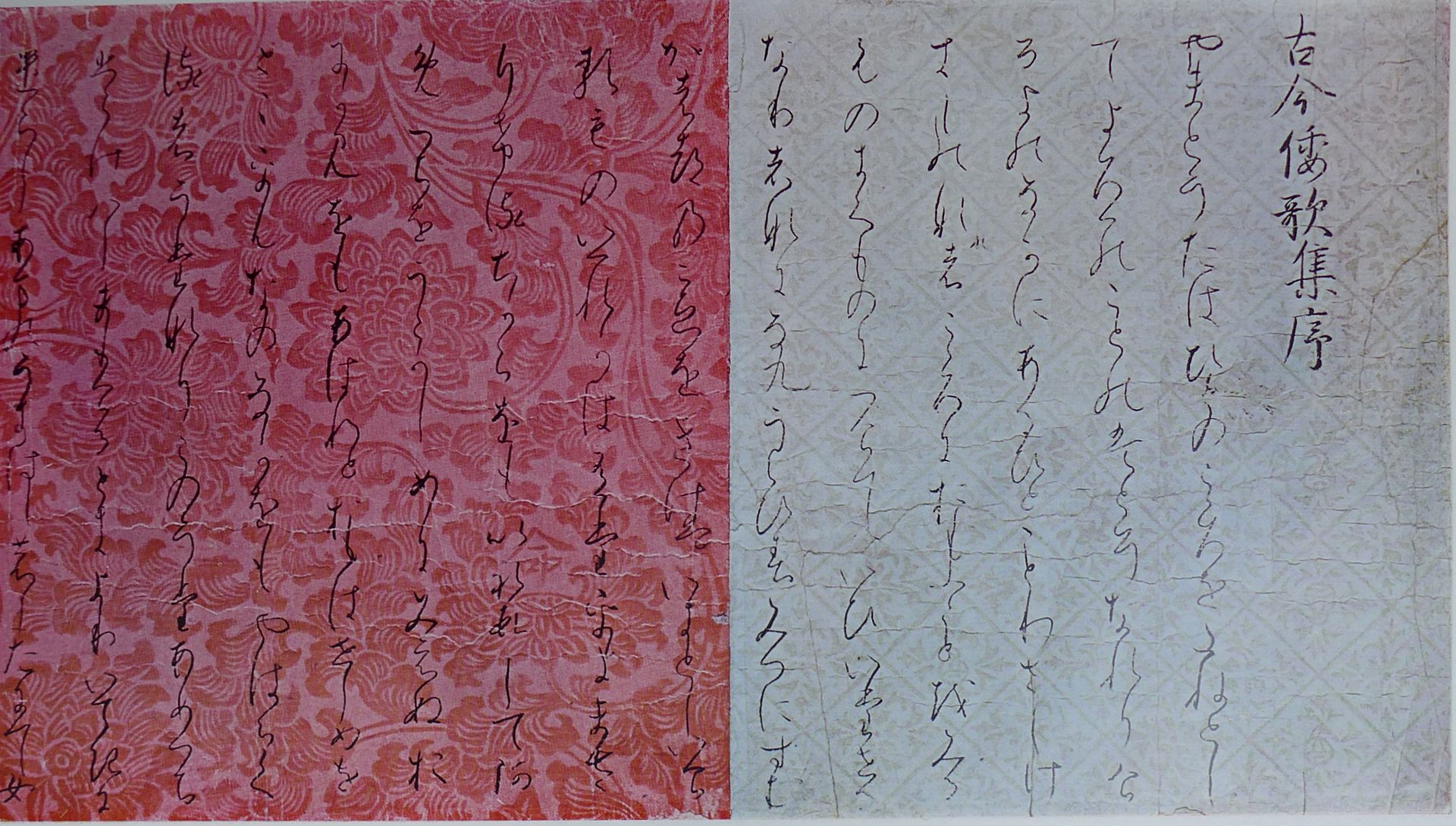

平安時代に作られた古今和歌集は、百人一首にも選ばれている歌も多く掲載された、勅撰和歌集です。「勅」とは、天皇の命令、という意であり、古今和歌集には日本人なら一度は聞いたことがあるような和歌が多数収録されています。

さて、古今和歌集を編纂したメンバーの一人に紀貫之がいます。優れた歌人として、また日記文学の先駆け「土佐日記」の作者として、後世に伝えられている人物です。今回は、そんな紀貫之についてご紹介していきたいと思います。

さて、古今和歌集を編纂したメンバーの一人に紀貫之がいます。優れた歌人として、また日記文学の先駆け「土佐日記」の作者として、後世に伝えられている人物です。今回は、そんな紀貫之についてご紹介していきたいと思います。

歌人としての成功

紀貫之が寄せたとされる古今和歌集の序文「仮名序」は、日本初の歌論とされ、和歌の何たるかを説く紀貫之の繊細かつ大胆な論が書かれています。

“倭歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に、思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひだせるなり。花に鳴く鶯、水に住むかはづの声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける。力をも入れずして、天地を動かし、目に見えぬ鬼髪をもあはれと思はせ、男女の仲をもやはらげ、猛き武士の心をも慰むるは歌なり。”

意訳

『和歌は、人の心を種として、さまざまな言葉に成長したものです。人にはそれぞれ色々なことが起こるので、それについて心に思ったことを、見るものや聞こえるものに託して言葉に表しているのです。花に鳴く鶯や水中に住む蛙の声を聞いて、誰が歌を詠わずにいられるでしょうか(いや、誰もが感動し歌を詠むでしょう)。力を入れなくても天地を動かし、目に見えない神や鬼をも感動させ、男女の仲を良くし、勇ましい武士の心を慰めるのもまた、歌なのです。 』

勅撰集にのせる歌に選ばれることも大変名誉なことでした。さらに勅撰集の選者に抜擢されることは、当時最高の歌人と認められていたことになります。

このとき紀貫之は30代だったと見られ、共に撰者に抜擢された、紀友則、壬生忠岑、凡河内躬恒らと協力して、歌の数約1100首全20巻の勅撰集を完成させるという大事業を成し遂げました。

“倭歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける。世の中にある人、ことわざ繁きものなれば、心に、思ふことを、見るもの聞くものにつけて、言ひだせるなり。花に鳴く鶯、水に住むかはづの声を聞けば、生きとし生けるもの、いづれか歌を詠まざりける。力をも入れずして、天地を動かし、目に見えぬ鬼髪をもあはれと思はせ、男女の仲をもやはらげ、猛き武士の心をも慰むるは歌なり。”

意訳

『和歌は、人の心を種として、さまざまな言葉に成長したものです。人にはそれぞれ色々なことが起こるので、それについて心に思ったことを、見るものや聞こえるものに託して言葉に表しているのです。花に鳴く鶯や水中に住む蛙の声を聞いて、誰が歌を詠わずにいられるでしょうか(いや、誰もが感動し歌を詠むでしょう)。力を入れなくても天地を動かし、目に見えない神や鬼をも感動させ、男女の仲を良くし、勇ましい武士の心を慰めるのもまた、歌なのです。 』

勅撰集にのせる歌に選ばれることも大変名誉なことでした。さらに勅撰集の選者に抜擢されることは、当時最高の歌人と認められていたことになります。

このとき紀貫之は30代だったと見られ、共に撰者に抜擢された、紀友則、壬生忠岑、凡河内躬恒らと協力して、歌の数約1100首全20巻の勅撰集を完成させるという大事業を成し遂げました。

日記文学の金字塔「土佐日記」の誕生

“男もすなる日記と言ふものを女もしてみむとてするなり”

『男の人が書いているという日記を女の私も書いてみようかと思って書きます』

そんな一文で始まる土佐日記。

紀貫之が晩年、土佐に転勤になり4年の勤務を終え京へ戻るその帰途の旅を日記に記したものです。虚構や皮肉、ユーモア、ジョークなどをちりばめつつ、旅の様子を綴り、子を失った親の嘆きを全体に漂わせながら、時にあふれる思いを歌に詠んでいます。

しかし、どうしても引っかかる謎がありますね。

どうして紀貫之は女性のふりをしたのか。

どうして晩年になって土佐に行くことになったのか。

このことはさまざまな解釈や説が唱えられていますが、いずれもはっきりとしていません。ただ言えることは、この土佐日記は後世の文学に多大な影響を与えたということです。

『男の人が書いているという日記を女の私も書いてみようかと思って書きます』

そんな一文で始まる土佐日記。

紀貫之が晩年、土佐に転勤になり4年の勤務を終え京へ戻るその帰途の旅を日記に記したものです。虚構や皮肉、ユーモア、ジョークなどをちりばめつつ、旅の様子を綴り、子を失った親の嘆きを全体に漂わせながら、時にあふれる思いを歌に詠んでいます。

しかし、どうしても引っかかる謎がありますね。

どうして紀貫之は女性のふりをしたのか。

どうして晩年になって土佐に行くことになったのか。

このことはさまざまな解釈や説が唱えられていますが、いずれもはっきりとしていません。ただ言えることは、この土佐日記は後世の文学に多大な影響を与えたということです。

官吏としては不遇だった

紀貫之が生きた時代、平安京は藤原氏の敷く摂関政治が横行していました。紀氏は、かつて天武天皇の御代には八色の姓上位の「朝臣」の身分を賜り、桓武天皇の御代には軍事面でも活躍した一族でした。平安時代に入り藤原氏北家が台頭すると紀氏勢力は押され、866年に起こった応天門の変で紀豊城・紀夏井が配流に処されると、一族は没落していきます。

藤原氏の専横で、出世の道をはじめから断たれていたも同然の紀貫之でしたが、歌人として名を上げることで道が開けるかもしれないと、どこかに期待があったことでしょう。もしかしたら紀氏の再興をも背負っていたかもしれません。しかし、紀貫之は生涯出世することなく50代(70代とも)でその生涯を閉じています。

彼の一生を知っているからでしょうか、紀貫之の作る歌は、どこか晩年の悲しさや人の気持ちの儚さが漂っているように思えます。

藤原氏の専横で、出世の道をはじめから断たれていたも同然の紀貫之でしたが、歌人として名を上げることで道が開けるかもしれないと、どこかに期待があったことでしょう。もしかしたら紀氏の再興をも背負っていたかもしれません。しかし、紀貫之は生涯出世することなく50代(70代とも)でその生涯を閉じています。

彼の一生を知っているからでしょうか、紀貫之の作る歌は、どこか晩年の悲しさや人の気持ちの儚さが漂っているように思えます。

紀貫之が残した代表的な歌は

最後に、紀貫之の和歌に触れてみましょう。(チョイスは筆者の独断と偏見です)

最も有名なのは百人一首にも選ばれているこの和歌でしょうか。

“人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞむかしの 香ににほひける”

『あなたの心の中は、さあどうか分からないけれど、昔なじみのこの里では、昔と変わらず梅の花は香り、美しく咲いているのですね』

この歌には詞書(ことばがき・前書きや説明のこと)がついていて、それによると、「(紀貫之が)初瀬の長谷寺にお参りするたび寄っていた宿があるのだけれど、しばらく足が遠のいていて、久しぶりに訪れてみたらそこの主人に「この宿はずっと昔のままありますのに(あなたは心変わりされてちっとも来てくれませんでしたね)」と咎められたので、梅の枝を手折って添えた歌」であるとのことです。

筆者が大胆に意訳してみるとこうなります。

「そうやって私のことを咎めるけれど、あなたの気持ちはどうでしょうね、本当に私を覚えていたのでしょうか。梅の花だけですよ、昔と変わらずよい香りで咲いているのは」

何だか恋歌のようにも感じられますね。

さて次は、自らが撰者の一人だった古今和歌集から。

“桜花 散りぬる風の なごりには 水なき空に 波ぞ立ちける”

『桜の花が風に散ってしまったそのなごりが、水がないはずの空に波が立っているかのように見えることだよ』

ここで言う「なごり」は、風が吹いて桜が散ってしまった「名残」と、風がやんでも波が立っている余波(よは)の状態「余波(なごり)」の掛け言葉です。

風が散らした桜の花びらが空を漂うのを見て、水面に波が立っているようだ、と言っているのですね。

このまるで映像が浮かぶような情景の詠み方こそが、紀貫之の特徴の一つです。

青い空に桜の舞い散るさまを木の下からから眺めているのに、まるで水底から、光が風の余波で揺れる水面を見上げているような光景が浮かんできます。

そして最後にご紹介したいのは、辞世の歌として知られている歌です。

“手に結ぶ 水に宿れる 月影の あるかなきかの 世にこそありけれ”

『 手ですくった水に映る月のように、あるのか、それともないのか分からないような、儚い世の中に私は生きていたのだなぁ 』

歌人・文人としての華やかな経歴とは裏腹に、死に臨んで感じる人生の儚さを、美しい映像美がいっそう引き立て、鑑賞する者の胸の内に深く印象を刻み付けるような、哀切に満ちた一首です。

最も有名なのは百人一首にも選ばれているこの和歌でしょうか。

“人はいさ 心も知らず ふるさとは 花ぞむかしの 香ににほひける”

『あなたの心の中は、さあどうか分からないけれど、昔なじみのこの里では、昔と変わらず梅の花は香り、美しく咲いているのですね』

この歌には詞書(ことばがき・前書きや説明のこと)がついていて、それによると、「(紀貫之が)初瀬の長谷寺にお参りするたび寄っていた宿があるのだけれど、しばらく足が遠のいていて、久しぶりに訪れてみたらそこの主人に「この宿はずっと昔のままありますのに(あなたは心変わりされてちっとも来てくれませんでしたね)」と咎められたので、梅の枝を手折って添えた歌」であるとのことです。

筆者が大胆に意訳してみるとこうなります。

「そうやって私のことを咎めるけれど、あなたの気持ちはどうでしょうね、本当に私を覚えていたのでしょうか。梅の花だけですよ、昔と変わらずよい香りで咲いているのは」

何だか恋歌のようにも感じられますね。

さて次は、自らが撰者の一人だった古今和歌集から。

“桜花 散りぬる風の なごりには 水なき空に 波ぞ立ちける”

『桜の花が風に散ってしまったそのなごりが、水がないはずの空に波が立っているかのように見えることだよ』

ここで言う「なごり」は、風が吹いて桜が散ってしまった「名残」と、風がやんでも波が立っている余波(よは)の状態「余波(なごり)」の掛け言葉です。

風が散らした桜の花びらが空を漂うのを見て、水面に波が立っているようだ、と言っているのですね。

このまるで映像が浮かぶような情景の詠み方こそが、紀貫之の特徴の一つです。

青い空に桜の舞い散るさまを木の下からから眺めているのに、まるで水底から、光が風の余波で揺れる水面を見上げているような光景が浮かんできます。

そして最後にご紹介したいのは、辞世の歌として知られている歌です。

“手に結ぶ 水に宿れる 月影の あるかなきかの 世にこそありけれ”

『 手ですくった水に映る月のように、あるのか、それともないのか分からないような、儚い世の中に私は生きていたのだなぁ 』

歌人・文人としての華やかな経歴とは裏腹に、死に臨んで感じる人生の儚さを、美しい映像美がいっそう引き立て、鑑賞する者の胸の内に深く印象を刻み付けるような、哀切に満ちた一首です。

比叡山の中腹、裳立山に眠る紀貫之。比叡山はかつて紀貫之が琵琶湖の風景を愛でた場所でもあったそうです。

遊びごごろから読み解く『土佐日記』の面白味!

日本文学史において初めての日記文学として名高い『土佐日記』。赴任地土佐から京都へ帰る道のりを日記形式で描いた作品で、自身も土佐国司であった作者紀貫之の体験をもとにしています。

『土佐日記』の文学史的な功績は、かな文字文学の先駆け、日記を単なる事実の記録帳から文学へと昇華させたことが挙げられます。のちに書かれる『蜻蛉日記』、『更級日記』といった女流日記文学は、多かれ少なかれ『土佐日記』の直接的・間接的影響を受けていると言って過言ではありません。

さて、そんな古くて偉大な『土佐日記』ですが、内容は悲喜こもごも、面白いシーンもあれば、悲しいシーンもある、非常に親しみやすい作品です。分量もそんなに多くなく、現代語訳なら1時間くらいで読めてしまうくらいの短さ。「日記」という体裁を取っているため、よしなしごとで終わってしまう日もあれば、その日遭遇したイベントを書いた充実した日もあり、和歌や古典の引用を混ぜ込むといった、ちょっとした遊び心をみせる瞬間もあります。

このように、内容多彩な『土佐日記』ですが、とくに「遊び心」に注目して作品世界を掴んでみようと思います。凝った技法から、親父ギャグまで、紀貫之の多彩な遊び心を紹介します。

(本文中の『土佐日記』からの引用は、長谷川政春校注の新日本古典文学大系版から。)

『土佐日記』の文学史的な功績は、かな文字文学の先駆け、日記を単なる事実の記録帳から文学へと昇華させたことが挙げられます。のちに書かれる『蜻蛉日記』、『更級日記』といった女流日記文学は、多かれ少なかれ『土佐日記』の直接的・間接的影響を受けていると言って過言ではありません。

さて、そんな古くて偉大な『土佐日記』ですが、内容は悲喜こもごも、面白いシーンもあれば、悲しいシーンもある、非常に親しみやすい作品です。分量もそんなに多くなく、現代語訳なら1時間くらいで読めてしまうくらいの短さ。「日記」という体裁を取っているため、よしなしごとで終わってしまう日もあれば、その日遭遇したイベントを書いた充実した日もあり、和歌や古典の引用を混ぜ込むといった、ちょっとした遊び心をみせる瞬間もあります。

このように、内容多彩な『土佐日記』ですが、とくに「遊び心」に注目して作品世界を掴んでみようと思います。凝った技法から、親父ギャグまで、紀貫之の多彩な遊び心を紹介します。

(本文中の『土佐日記』からの引用は、長谷川政春校注の新日本古典文学大系版から。)

1. あまりに有名な冒頭 「男もすなる日記といふものを」

『土佐日記』の冒頭はご存知、

「男もすなる日記といふものを、女もしてみむ、とて、するなり。」

(男が書くと聞く日記というものを、女の私もやってみよう、ということでやるのだ。)

「女」とあるものの、作者は男の紀貫之。当時の読者もおそらく作者が紀貫之であったことを少なからず知っていたことでしょう。そこで、この冒頭表現を、読者の了解を想定したメタな技法と捉えることもできます。すなわち、読者は作者が男であることを知っている、そこであえて貫之が「女もしてみむ」と書くことで、日記の事実記録というfactualな側面を排し、フィクションであることを宣言する、というわけです。また、ふつう漢文で書かれる日記を、かなで書くためには、男であると都合が悪かったという理由もあったでしょう。この凝った冒頭部分は、実は『土佐日記』の結部とも呼応して作品世界の枠組みを生み出しています。それについては後述します。

「男もすなる日記といふものを、女もしてみむ、とて、するなり。」

(男が書くと聞く日記というものを、女の私もやってみよう、ということでやるのだ。)

「女」とあるものの、作者は男の紀貫之。当時の読者もおそらく作者が紀貫之であったことを少なからず知っていたことでしょう。そこで、この冒頭表現を、読者の了解を想定したメタな技法と捉えることもできます。すなわち、読者は作者が男であることを知っている、そこであえて貫之が「女もしてみむ」と書くことで、日記の事実記録というfactualな側面を排し、フィクションであることを宣言する、というわけです。また、ふつう漢文で書かれる日記を、かなで書くためには、男であると都合が悪かったという理由もあったでしょう。この凝った冒頭部分は、実は『土佐日記』の結部とも呼応して作品世界の枠組みを生み出しています。それについては後述します。

2. 「船路なれど、むまのはなむけす。」

先の冒頭の後、まだ出発もしていないというのに、貫之はさっそく洒落を飛ばします。以下がその一節。

廿二日に、和泉の国まで、と、平らかに願立つ。藤原のときざね、船路なれど、馬(むま)のはなむけす。

「藤原のときざね」は、土佐国府の役人と推定される人物。貫之渾身の洒落は、「船路なれど、馬のはなむけす。」の部分。「馬のはなむけ」とは、「餞別する」という意味。旅をする人の無事を祈って、旅人の向かう方角に「馬の鼻を向ける」という風習が、やがて別れに際して宴を開いたり、別れの品を交換したりすることを意味するようになりました。こういうわけで貫之は、「船旅で馬は乗らないけれど、馬のはなむけしてくれるよ。」とおどけて言ってみたのです。しょうもないですね。

しかし、ダジャレは歌人貫之の得意技。ダジャレとて、お上品に言えば「掛詞」ですからね。貫之の言葉遊びはまだまだ終わりません。以下は先の一節の続きです。

上中下(かみなかしも)、酔ひ飽きて、いと怪しく、潮海のほとりにて、あざれあへり。

どこがダジャレ、もとい掛詞になっているか、わかりますか。実は私、注釈を見るまで、わかりませんでした。答えは「あざれ」の部分。「戯れ」と「?れ」が掛かっているのだそうです。「?」なんて漢字みたことがないですが、「(魚が)腐る」という意味なのだそう。上文を文字通り訳せば、

「上中下、身分の境なく、みなすっかり酔ってしまい、不思議なことに(=いと怪しく)、潮海のほとりなのに、ふざけている/腐っている。」

という意味になりますが、後半部をほぐして訳せば、

「潮水のほとりなのに、腐った魚のようにぐでんぐでんになって、ふざけあっている。」

といった感じ。泥酔状態を腐った魚にたとえるとは、和歌の名手らしい遊び心ですね。こうしたダジャレができることも、貫之が「かな」を選んだ理由の一つだったかもしれません。

最後にもう一つ。

廿四日。講師、馬のはなむけしに出でませり。ありとある上下、童まで酔ひ痴れて、一文字をだに知らぬもの、しが足は十文字に踏みてぞ遊ぶ。

これはわかりやすいですね。「一文字をだに知らぬもの、しが足は十文字に踏みてぞ遊ぶ」、すなわち、「一文字も知らないくせに、足では十文字にクロスしている。」という意味。

以上が、『土佐日記』冒頭1~2ページに出でくる文字遊び。貫之がどれだけダジャレが好きか、おわかりいただけたでしょうか。

廿二日に、和泉の国まで、と、平らかに願立つ。藤原のときざね、船路なれど、馬(むま)のはなむけす。

「藤原のときざね」は、土佐国府の役人と推定される人物。貫之渾身の洒落は、「船路なれど、馬のはなむけす。」の部分。「馬のはなむけ」とは、「餞別する」という意味。旅をする人の無事を祈って、旅人の向かう方角に「馬の鼻を向ける」という風習が、やがて別れに際して宴を開いたり、別れの品を交換したりすることを意味するようになりました。こういうわけで貫之は、「船旅で馬は乗らないけれど、馬のはなむけしてくれるよ。」とおどけて言ってみたのです。しょうもないですね。

しかし、ダジャレは歌人貫之の得意技。ダジャレとて、お上品に言えば「掛詞」ですからね。貫之の言葉遊びはまだまだ終わりません。以下は先の一節の続きです。

上中下(かみなかしも)、酔ひ飽きて、いと怪しく、潮海のほとりにて、あざれあへり。

どこがダジャレ、もとい掛詞になっているか、わかりますか。実は私、注釈を見るまで、わかりませんでした。答えは「あざれ」の部分。「戯れ」と「?れ」が掛かっているのだそうです。「?」なんて漢字みたことがないですが、「(魚が)腐る」という意味なのだそう。上文を文字通り訳せば、

「上中下、身分の境なく、みなすっかり酔ってしまい、不思議なことに(=いと怪しく)、潮海のほとりなのに、ふざけている/腐っている。」

という意味になりますが、後半部をほぐして訳せば、

「潮水のほとりなのに、腐った魚のようにぐでんぐでんになって、ふざけあっている。」

といった感じ。泥酔状態を腐った魚にたとえるとは、和歌の名手らしい遊び心ですね。こうしたダジャレができることも、貫之が「かな」を選んだ理由の一つだったかもしれません。

最後にもう一つ。

廿四日。講師、馬のはなむけしに出でませり。ありとある上下、童まで酔ひ痴れて、一文字をだに知らぬもの、しが足は十文字に踏みてぞ遊ぶ。

これはわかりやすいですね。「一文字をだに知らぬもの、しが足は十文字に踏みてぞ遊ぶ」、すなわち、「一文字も知らないくせに、足では十文字にクロスしている。」という意味。

以上が、『土佐日記』冒頭1~2ページに出でくる文字遊び。貫之がどれだけダジャレが好きか、おわかりいただけたでしょうか。

3. 押し鮎ギャグ!えぇ…

続いての言葉遊びは「比喩」。

(この港には物品がないので)ただ押鮎の口をのみぞ吸う。この吸ふ人々の口を、押鮎もし思ふやうあらむや。

「押鮎」とは塩漬けにした鮎。食べるものがないので、ひたすら押鮎にかぶりつく仲間の姿を、鮎にキスしているように見立て、「押鮎もし思ふやうあらむや」(押鮎が変な気持ちになっていないだろうか)、とおどけてみたのです。 1000年以上前の他愛のない洒落ですが、その発想は今なおドン引きもの。

冒頭で「女もしてみむ」と、うそぶいていた貫之ですが、こんな洒落を飛ばすあたり、すでに尻尾を出してしまっている気がしないでもありません。

(この港には物品がないので)ただ押鮎の口をのみぞ吸う。この吸ふ人々の口を、押鮎もし思ふやうあらむや。

「押鮎」とは塩漬けにした鮎。食べるものがないので、ひたすら押鮎にかぶりつく仲間の姿を、鮎にキスしているように見立て、「押鮎もし思ふやうあらむや」(押鮎が変な気持ちになっていないだろうか)、とおどけてみたのです。 1000年以上前の他愛のない洒落ですが、その発想は今なおドン引きもの。

冒頭で「女もしてみむ」と、うそぶいていた貫之ですが、こんな洒落を飛ばすあたり、すでに尻尾を出してしまっている気がしないでもありません。

4. 楫取の機転。貫之の機転。

風や波に悩まされる船の旅は、とかく神頼みになりがち。一行も逆風に難渋します。そのとき、船の楫取は「(みんながとりわけ崇め奉る)この住吉の明神だってふつうの神様だ。何か欲しいのでしょう。」と言い出します。そこで楫取の言うままに幣を奉納しますが、波風やまず、効果なし。そこで「眼こそ二つあれ、ただ一つある鏡を奉る。」といって鏡を海に投げ込みます。すると、「海は鏡の面のごとなりぬ」、海は鏡の表面のように静かになったのです。これを見た一人が歌を詠みました。

ちはやぶる 神の心を 荒るる海に 鏡を入れて かつ見つるかな

(海に鏡を投げ入れて、荒れがおさまった一方で、神の欲ぶかさを鏡に映して見てしまったよ。)

このように楫取のエピソードを「鏡」を中心に言葉巧みに展開したあと、貫之は最後にこう付け加えます。

鏡に神の心をこそは見つれ。楫取の心は、神の御心なりけり。

何気ない一節ですが、ここにも遊び心が潜んでいます。ヒントは、

「楫取」→「かじとり」→「か字取り」

「かがみ」から「か」の字を取ると?

そう、「かみ」、すなわち「神」になるのです。もしかしたら、偶然こうなったのかもしれませんが、よくできた「なぞなぞ」ですね。あっぱれ、貫之!

ちはやぶる 神の心を 荒るる海に 鏡を入れて かつ見つるかな

(海に鏡を投げ入れて、荒れがおさまった一方で、神の欲ぶかさを鏡に映して見てしまったよ。)

このように楫取のエピソードを「鏡」を中心に言葉巧みに展開したあと、貫之は最後にこう付け加えます。

鏡に神の心をこそは見つれ。楫取の心は、神の御心なりけり。

何気ない一節ですが、ここにも遊び心が潜んでいます。ヒントは、

「楫取」→「かじとり」→「か字取り」

「かがみ」から「か」の字を取ると?

そう、「かみ」、すなわち「神」になるのです。もしかしたら、偶然こうなったのかもしれませんが、よくできた「なぞなぞ」ですね。あっぱれ、貫之!

5. 不思議な結末 「疾く破りてむ。」

『土佐日記』の最後の文章をご存知でしょうか。

それは、

「とまれかうまれ、疾く破りてむ。」(とにかく、早く破り捨ててしまおう。)

という一文。本当に「破り捨て」てしまったのならば、当然ですが、読者は『土佐日記』を読めないはずですから、これはバレるのを期待した嘘のようなもの。読者に対するメタ発言ともいえます。冒頭において、貫之が「女もしてみむ、とて、するなり。」と自分の身の上を詐り、最後に再び、「疾く破りてむ。」と締める、この風変わりな構造によって貫之は責任逃れをするとともに、『土佐日記』の虚構性を生み出し、「日記文学」を創始したのです。

それは、

「とまれかうまれ、疾く破りてむ。」(とにかく、早く破り捨ててしまおう。)

という一文。本当に「破り捨て」てしまったのならば、当然ですが、読者は『土佐日記』を読めないはずですから、これはバレるのを期待した嘘のようなもの。読者に対するメタ発言ともいえます。冒頭において、貫之が「女もしてみむ、とて、するなり。」と自分の身の上を詐り、最後に再び、「疾く破りてむ。」と締める、この風変わりな構造によって貫之は責任逃れをするとともに、『土佐日記』の虚構性を生み出し、「日記文学」を創始したのです。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)