なんと「君が代」は1999年まで正式な国歌じゃなかった?! 作曲は外国人?!

関連キーワード

日本人なら誰でも歌える歌、国家「君が代」。

さまざまな儀式や祭典、スポーツ大会などの場面でもお馴染みですよね。

今日も日本のどこかできっと歌われている国歌「君が代」について、日本人と西洋音楽の初めての出会いと絡めながらみていきたいと思います。

さまざまな儀式や祭典、スポーツ大会などの場面でもお馴染みですよね。

今日も日本のどこかできっと歌われている国歌「君が代」について、日本人と西洋音楽の初めての出会いと絡めながらみていきたいと思います。

「国歌」が作られた理由

1868年。長きに続いた江戸時代、徳川政権が破れ明治維新が起こりました。明治維新はこれまでの日本の、さまざまな風習や文化、国民の意識までをも大きく変えました。髪を切り、刀と身分制度をなくし、草履の代わりに革靴を。着物の代わりに洋服を。行燈が消え電気がつき、和暦がグレゴリオ暦に変わっていきました。欧米諸国から新しい文化がどんどん輸入されていきます。

しかしそれは、皮肉にも、長い鎖国の中でガラパゴス的進化を遂げてきた独特のジャポニズムが、西洋文化という比較対象を得てより際立っていった時代でもあります。日本人が「外国」に出会えば出会うほど、反対に「我々は日本人である」という意識が高くなっていったのです。そのため、これまでにはなかった「国語」や「国民」という言葉もできました。同じように「国歌」もまた、外交上に大きな役割を果たすべく制定されたのです。

しかしそれは、皮肉にも、長い鎖国の中でガラパゴス的進化を遂げてきた独特のジャポニズムが、西洋文化という比較対象を得てより際立っていった時代でもあります。日本人が「外国」に出会えば出会うほど、反対に「我々は日本人である」という意識が高くなっていったのです。そのため、これまでにはなかった「国語」や「国民」という言葉もできました。同じように「国歌」もまた、外交上に大きな役割を果たすべく制定されたのです。

君が代を最初に演奏した日本初の西洋式音楽隊<薩摩バンド>

1862年、島津久光の行列の前を横切ったイギリス人を、薩摩藩士が切りつけるという事件が起きました。神奈川宿近くの生麦村で起こったので、「生麦事件」と呼ばれています。この事件をきっかけに薩英戦争へと発展、鹿児島湾を戦場に激しくぶつかりました。イギリスの力を十分に知ることとなった薩摩藩は、敵対は得策にあらずと、薩英戦争以降、イギリスと親交を深めていきます。西洋式軍隊のありようを間近で学ぶことができた薩摩では、諸外国との外交の場において、軍楽隊の必要性を強く感じていました。

明治の世になって、ついに薩摩藩士による軍楽隊が結成されました。これが日本初の吹奏楽団です、彼らは「薩摩バンド」呼ばれ、結成以降さまざまな外交の場で活躍することとなりました。

薩摩バンドはイギリス陸軍・軍楽隊長ジョン・ウィリアム・フェントンの指導のもと、横浜の妙香寺で練習を積んでいました。そうした中、イギリス女王の子息エディンバラ公が来日するという一報が入りました。明治2年のことでした。初めて迎えるイギリス王室からの国賓です。かねがね日本には国歌がないことを気にしていたフェントンは、この「国賓を迎えると」いう機会に、国家を制定してはどうかと提案しました。フェントンが歌詞があるなら作曲を担当しようと申し出てくれたといいます。薩摩バンドから歌詞についての相談を受けた当時薩摩藩歩兵隊長だった大山巌は、自分の愛唱歌である薩摩琵琶曲「蓬莱山」からの一節を採用することにしたのです。(諸説あり)

蓬莱山は、喜びの席の歌として薩摩で長く親しまれていた歌です。歌詞を一部抜粋してみましょう。

“目出度やな 君が恵みは久方の 光り長閑き春の日に 不老門を立ち出でて

四方の景色を眺むるに 峰の小松に雛鶴棲みて 谷の小川に亀遊ぶ

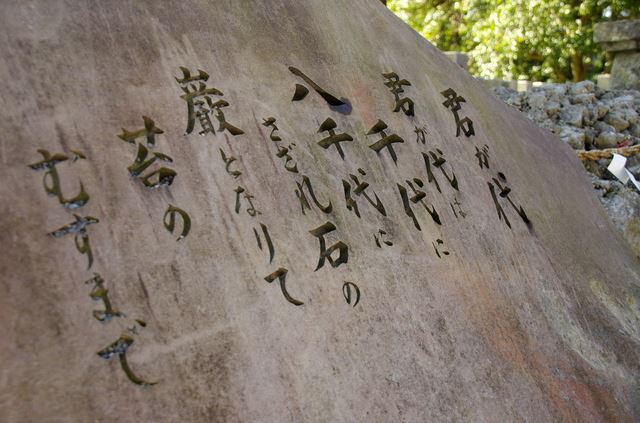

君が代は 千代に八千代にさざれ石の 巌となりて苔のむすまで

命長らへて 雨塊も被らず」風枝を鳴らさじと云へば又 尭舜の御代も・・・“

君が代の歌詞が、そのまま含まれていることがお判りでしょうか。

この君が代の部分の、元になった歌が古今和歌集に収められています。

“ 巻第七 賀歌

我が君は 千世に八千世に さざれ石の 巌となりて 苔の生すまで (読み人知らず) ”

読み人知らず、とは、作者がはっきりしないということですが、古今和歌集が編纂されてから1000年あまりもの長い年月を、人々に愛され歌い続けてこられた美しい和歌です。

フェントンはこの歌詞を用い、西洋調の「君が代」を作りました。イギリス王族エディンバラ公と明治天皇の前で、この西洋バージョン「君が代」が演奏されたのです。

明治の世になって、ついに薩摩藩士による軍楽隊が結成されました。これが日本初の吹奏楽団です、彼らは「薩摩バンド」呼ばれ、結成以降さまざまな外交の場で活躍することとなりました。

薩摩バンドはイギリス陸軍・軍楽隊長ジョン・ウィリアム・フェントンの指導のもと、横浜の妙香寺で練習を積んでいました。そうした中、イギリス女王の子息エディンバラ公が来日するという一報が入りました。明治2年のことでした。初めて迎えるイギリス王室からの国賓です。かねがね日本には国歌がないことを気にしていたフェントンは、この「国賓を迎えると」いう機会に、国家を制定してはどうかと提案しました。フェントンが歌詞があるなら作曲を担当しようと申し出てくれたといいます。薩摩バンドから歌詞についての相談を受けた当時薩摩藩歩兵隊長だった大山巌は、自分の愛唱歌である薩摩琵琶曲「蓬莱山」からの一節を採用することにしたのです。(諸説あり)

蓬莱山は、喜びの席の歌として薩摩で長く親しまれていた歌です。歌詞を一部抜粋してみましょう。

“目出度やな 君が恵みは久方の 光り長閑き春の日に 不老門を立ち出でて

四方の景色を眺むるに 峰の小松に雛鶴棲みて 谷の小川に亀遊ぶ

君が代は 千代に八千代にさざれ石の 巌となりて苔のむすまで

命長らへて 雨塊も被らず」風枝を鳴らさじと云へば又 尭舜の御代も・・・“

君が代の歌詞が、そのまま含まれていることがお判りでしょうか。

この君が代の部分の、元になった歌が古今和歌集に収められています。

“ 巻第七 賀歌

我が君は 千世に八千世に さざれ石の 巌となりて 苔の生すまで (読み人知らず) ”

読み人知らず、とは、作者がはっきりしないということですが、古今和歌集が編纂されてから1000年あまりもの長い年月を、人々に愛され歌い続けてこられた美しい和歌です。

フェントンはこの歌詞を用い、西洋調の「君が代」を作りました。イギリス王族エディンバラ公と明治天皇の前で、この西洋バージョン「君が代」が演奏されたのです。

西洋風の曲調は人気がなかった!?

ところが、せっかく日本に古くから伝わる和歌を歌詞として採用したまでは良かったものの、フェントンの作った西洋調の曲では、これまで西洋音楽を聴いたことのない日本人にはあまり好まれなかったようです。

そこで明治13年、宮内庁の伶人(雅楽を演奏する人)林廣守と奥好義が日本調に作曲し直しました。それをさらに、フェントンの後任のフランツ・エッケルトが吹奏楽用に編曲したものが、現在私たちの知る国歌「君が代」です。その年の天長節(天皇誕生日)御宴会の際に宮内庁雅楽部吹奏楽院が初演奏しました。

フェントンが作曲した西洋調の君が代は、鹿児島市「維新ふるさと館」などで聞くことができます。

そこで明治13年、宮内庁の伶人(雅楽を演奏する人)林廣守と奥好義が日本調に作曲し直しました。それをさらに、フェントンの後任のフランツ・エッケルトが吹奏楽用に編曲したものが、現在私たちの知る国歌「君が代」です。その年の天長節(天皇誕生日)御宴会の際に宮内庁雅楽部吹奏楽院が初演奏しました。

フェントンが作曲した西洋調の君が代は、鹿児島市「維新ふるさと館」などで聞くことができます。

君が代が本当に国歌となったのは、なんと平成11年!

明治時代に国歌として作られた「君が代」でしたが、法制定されたのは実は平成に入ってから。長い間国歌として日本国民に認知されてきましたが、それまでは法的に「国歌である」と定めていなかったのですね。1999年(平成11年)に「国旗及び国歌に関する法律」が制定され、正式に日本の国歌となりました。

君が代は、「幸せな時がずっと長く続きますように」と、未来を言祝ぐ歌です。

時代によってさまざま解釈が生まれるものの、長い間歌い続けられた力強さを感じることができる、名曲です。

君が代は、「幸せな時がずっと長く続きますように」と、未来を言祝ぐ歌です。

時代によってさまざま解釈が生まれるものの、長い間歌い続けられた力強さを感じることができる、名曲です。

国歌「君が代」の本当の意味は?時代によって変化する懐の大きな国歌だった!

日本の国歌「君が代」が作られたのは明治の初めです。それ以降、現代まで日本人の間で歌われてきました。

その間の150年ほど、日本にはじつにさまざまなことが起こりましたね。西洋文化が入ってきました。日清、日露、太平洋戦争など外国との戦争も経験しました。高度成長期や最先端のコンピュータシステムによる技術革命。人々のつながりは希薄になりより個々の時代へと変貌してきています。

そんな、目まぐるしく変化を続ける日本の歴史の中で、国歌「君が代」はその意味の解釈が時代に合わせ変わっているのをご存知ですか?

今回は、ずっと変わらず存在する「君が代」が、その解釈をどう変化させてきたのかを探ってみたいと思います。

その間の150年ほど、日本にはじつにさまざまなことが起こりましたね。西洋文化が入ってきました。日清、日露、太平洋戦争など外国との戦争も経験しました。高度成長期や最先端のコンピュータシステムによる技術革命。人々のつながりは希薄になりより個々の時代へと変貌してきています。

そんな、目まぐるしく変化を続ける日本の歴史の中で、国歌「君が代」はその意味の解釈が時代に合わせ変わっているのをご存知ですか?

今回は、ずっと変わらず存在する「君が代」が、その解釈をどう変化させてきたのかを探ってみたいと思います。

君が代は和歌がベース

君が代の歌詞って、古い時代の言葉遣いです。それもそのはず、君が代の歌詞は今から1000年近くも前に編纂された「古今和歌集」の中の短歌の1つから採用されているからです。それでは「君が代」の全文を見てみましょう。

“君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで”

耳慣れた優しい歌詞ですね。一方、原点である古今和歌集の方は、どうでしょうか。

“我が君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔の生すまで”

少し冒頭の部分が違っていることが分かると思います。

この歌は、「詠み人知らず」の歌です。詠んだ人が誰か分からない(もしくは伏せていたい)という時に「詠み人知らず」となります。

古今和歌集は、天皇の命を受けて紀貫之、紀友則、壬生忠岑、凡河内躬恒という四人の人物が編纂した、全部で20巻もある勅撰和歌集です。「勅撰」とは天皇の命で、という意味。

この、「君が代」の元となった和歌その中にある、賀歌という結婚式や勝戦、壮行などのおめでたい席に相応しい歌を集めた巻第七の巻頭歌としておさめられています。 「我が君」が「君が代」と変化したもので、一番古いものは鎌倉時代に藤原公任が編纂した「和漢朗詠集」の中に見られます。

この歌をそのまますんなり現代語訳してみるとこのような感じになります。

『 私の大切な君が、小さな石が大きな岩になってそこに苔が生えるくらい、長生きしてくれますように 』

「さざれ石」とは細かい石のこと。「千代に八千代に」は、「千世に八千世に」とも書いている場合もあります。「世」だとその人の一生という意味で、「代」だと天皇などが在位している間を指す、という説もあります。どちらもはっきりと区別がつけられているわけではないようです。

「千の人生(千代)、千をたくさん重ねたくらいの長い人生(八千代)」「小さな石が大きな岩になるほど」「岩に苔が生えるまで」とこのように「永遠、または長い時間」を表す表現が三度も重なっていますね。それほどまでに強く、君の長寿を祈っています、ということを表している秀歌です。

古今和歌集には賀歌とありますので、年賀でも詠われたでしょうし、現代でいうところの還暦のお祝いのような場合にも詠われたのかもしれません。

“君が代は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔のむすまで”

耳慣れた優しい歌詞ですね。一方、原点である古今和歌集の方は、どうでしょうか。

“我が君は 千代に八千代に さざれ石の 巌となりて 苔の生すまで”

少し冒頭の部分が違っていることが分かると思います。

この歌は、「詠み人知らず」の歌です。詠んだ人が誰か分からない(もしくは伏せていたい)という時に「詠み人知らず」となります。

古今和歌集は、天皇の命を受けて紀貫之、紀友則、壬生忠岑、凡河内躬恒という四人の人物が編纂した、全部で20巻もある勅撰和歌集です。「勅撰」とは天皇の命で、という意味。

この、「君が代」の元となった和歌その中にある、賀歌という結婚式や勝戦、壮行などのおめでたい席に相応しい歌を集めた巻第七の巻頭歌としておさめられています。 「我が君」が「君が代」と変化したもので、一番古いものは鎌倉時代に藤原公任が編纂した「和漢朗詠集」の中に見られます。

この歌をそのまますんなり現代語訳してみるとこのような感じになります。

『 私の大切な君が、小さな石が大きな岩になってそこに苔が生えるくらい、長生きしてくれますように 』

「さざれ石」とは細かい石のこと。「千代に八千代に」は、「千世に八千世に」とも書いている場合もあります。「世」だとその人の一生という意味で、「代」だと天皇などが在位している間を指す、という説もあります。どちらもはっきりと区別がつけられているわけではないようです。

「千の人生(千代)、千をたくさん重ねたくらいの長い人生(八千代)」「小さな石が大きな岩になるほど」「岩に苔が生えるまで」とこのように「永遠、または長い時間」を表す表現が三度も重なっていますね。それほどまでに強く、君の長寿を祈っています、ということを表している秀歌です。

古今和歌集には賀歌とありますので、年賀でも詠われたでしょうし、現代でいうところの還暦のお祝いのような場合にも詠われたのかもしれません。

天皇を称える歌に変化

国歌として採用になった後は「君=天皇」とし、天皇を称える歌として解釈されるようになりました。

1920年から1942年の間文部省から発行されていた「修身」という教科書には、「君が代」の解釈をこのように記しています。

“「君が代」は日本の、国歌です、我が国の祝日やその他のおめでたい日の儀式には、国民は、「君が代」を歌って、天皇陛下の御代萬歳をお祝ひ申し上げます。 「君が代」の歌は、「我が天皇陛下のお治めになる此の御代は、千年も萬年も、いや、いつまでもいつまでも続いてお栄になるように」といふ意味で、まことにおめでたい歌であります。“

しかし、第二次世界大戦に敗戦した日本国内では、GHQによって国旗掲揚と国歌斉唱は禁止されました。君が代は、天皇を中心とした軍国主義を称える歌である、と解釈されたからでした。

1920年から1942年の間文部省から発行されていた「修身」という教科書には、「君が代」の解釈をこのように記しています。

“「君が代」は日本の、国歌です、我が国の祝日やその他のおめでたい日の儀式には、国民は、「君が代」を歌って、天皇陛下の御代萬歳をお祝ひ申し上げます。 「君が代」の歌は、「我が天皇陛下のお治めになる此の御代は、千年も萬年も、いや、いつまでもいつまでも続いてお栄になるように」といふ意味で、まことにおめでたい歌であります。“

しかし、第二次世界大戦に敗戦した日本国内では、GHQによって国旗掲揚と国歌斉唱は禁止されました。君が代は、天皇を中心とした軍国主義を称える歌である、と解釈されたからでした。

そして現代の解釈は

明治維新後、日本が諸外国との交流を図ってゆく中で自然発生的に生まれた「私たちは日本人である」という自覚が、国歌や国旗、国語、国民という言葉に表されるようになってきました。そうした中、国歌として作り出され、愛唱されてきた「君が代」でしたが、じつは法的な制定はされていませんでした。法的に制定され正式に「君が代」が国歌となったのは、平成11年のことです。

終戦から70年の月日が経った、現在の君が代の解釈はどのようになっているのでしょうか。

実はその件についての日本政府の公式見解(平成11年)というものがあるようです。ちょっとその趣旨を見てみましょうか。

“ 大日本帝国憲法下では、『君』は主権者である天皇を指していたと言われているが、日本国憲法下で、『君が代』とは、日本国民の総意に基づき天皇を日本国および日本国民総合の象徴する我が国のこととなる。歌詞の意味は、我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解するのが適当である ”

終戦から70年の月日が経った、現在の君が代の解釈はどのようになっているのでしょうか。

実はその件についての日本政府の公式見解(平成11年)というものがあるようです。ちょっとその趣旨を見てみましょうか。

“ 大日本帝国憲法下では、『君』は主権者である天皇を指していたと言われているが、日本国憲法下で、『君が代』とは、日本国民の総意に基づき天皇を日本国および日本国民総合の象徴する我が国のこととなる。歌詞の意味は、我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解するのが適当である ”

まとめ

このように時代や国内情勢が変わる度に、「君が代」の解釈が変わっていきます。しかし、この読み人知らずの1000年も前の和歌が、「解釈の変化に耐えうる歌」だと考えると、なんて懐の深い歌なんだろう、と感激すら覚えます。

もしも今後、君が代を歌う機会が合ったら、ぜひ心を込めて歌ってみたいものです。

もしも今後、君が代を歌う機会が合ったら、ぜひ心を込めて歌ってみたいものです。

国歌「君が代」の歌詞には2番があるってホント!?その真偽を調べてみました!

言わずと知れた日本の国家「君が代」。式典や学校行事など、いろいろな場面で歌われています。スポーツの国際大会などでは、「君が代」が聞こえてくるとうれしくなってしまいますよね。

実は「君が代」には2番と3番がある!との噂を聞きつけました。えっ、本当??ということで今回はその真偽を調べてみたいと思います。

実は「君が代」には2番と3番がある!との噂を聞きつけました。えっ、本当??ということで今回はその真偽を調べてみたいと思います。

君が代の歌詞は、古今和歌集から

「君が代」の歌詞は、平安時代に編纂された最初の勅撰和歌集(天皇の命令によって作られた和歌集)の「古今和歌集」に収められた一首が元となっていると言われています。

“ 我が君は 千世に八千世に さざれ石の 巌となりて 苔の生すまで ”

古今和歌集・巻第七・賀歌(おめでたい時に詠む歌)の巻頭歌になっているこの一首は、作者がはっきりしない「詠み人知らず」の和歌です。

和歌の意味は「私の大切なあの人が、千年も八千年も、小さい石が大きな岩となり、そこに苔が生えるまでの長い間、長生きできますように」という、長寿を言祝ぐ歌ではなかったかと言われています。

この和歌の「我が君」が時代と共に「君が代」に変化していき、文献に現れた最初が鎌倉時代に作られた「和漢朗詠集」にあります。確かに、「我が君」だと作者と「君」の距離が近く直接的な感じがしますが、「君が代」だと、作者と「君」の距離も広範囲になり、間接的で万人受けするような気がします。

“ 我が君は 千世に八千世に さざれ石の 巌となりて 苔の生すまで ”

古今和歌集・巻第七・賀歌(おめでたい時に詠む歌)の巻頭歌になっているこの一首は、作者がはっきりしない「詠み人知らず」の和歌です。

和歌の意味は「私の大切なあの人が、千年も八千年も、小さい石が大きな岩となり、そこに苔が生えるまでの長い間、長生きできますように」という、長寿を言祝ぐ歌ではなかったかと言われています。

この和歌の「我が君」が時代と共に「君が代」に変化していき、文献に現れた最初が鎌倉時代に作られた「和漢朗詠集」にあります。確かに、「我が君」だと作者と「君」の距離が近く直接的な感じがしますが、「君が代」だと、作者と「君」の距離も広範囲になり、間接的で万人受けするような気がします。

公式には2番と3番、ありませんでした・・・!でも?

現在、日本で法的に決まっている国歌としての「君が代」は1番だけで、2番も3番もありませんでした。では、この噂はどこから?といろいろ調べたところ、明治23年発行の「生徒用唱歌」「小学適用唱歌集」などの、いわゆる音楽の教科書のようなものに掲載されていました。

2番

“ 君が代は 千ひろの底の さざれ石の うの居る磯と 現るるまで ”

3番

“ 君が代は 千代ともささじ 天の戸や いづる月日の 限りなければ ”

なるほど、なかなか現代の私たちには少し難しい言い回しですね。

日本が、「国歌を作ろう」という意識になったのは明治になってからのことです。その理由は諸外国との外交の場では、国同士国歌を演奏する機会が多いから。「君が代」の歌詞を採用することになったものの、外交の場で演奏する場合には日本に古くからあった楽器ではなく西洋の楽器を使った「吹奏楽」の音楽が必要になります。そこで当時、イギリス軍と親交のあった薩摩藩では薩摩藩軍楽隊(薩摩バンド)が結成され、これは日本で最初の吹奏楽団となりました。

さて、薩摩バンドを指導しているイギリス軍のフェントンは、「君が代」の作曲を依頼され、ましたが、できた曲は当然ながら西洋の曲調で、日本人には耳慣れなかったようです。

そこで、明治9年に政府は「君が代」の改訂委員会を作り、作曲をやり直すことにしました。作曲を任されたのは、宮内庁の伶人(雅楽を演奏する人)奥好義と林廣守らです。できあがった曲にフェントンの後任エッケルトが吹奏楽用に編曲をし、現在私たちが知る「君が代」になったのです。新しい曲になってからの初めてのお披露目は明治13年の、11月3日天長節(天皇の誕生日を祝う儀式)の際の演奏でした。

2番と3番を作り、小学校の教科書にのせたのは、新しい国歌を、子ども達の唱歌にして普及を目指そう!ということだったのでしょうか。

2番

“ 君が代は 千ひろの底の さざれ石の うの居る磯と 現るるまで ”

3番

“ 君が代は 千代ともささじ 天の戸や いづる月日の 限りなければ ”

なるほど、なかなか現代の私たちには少し難しい言い回しですね。

日本が、「国歌を作ろう」という意識になったのは明治になってからのことです。その理由は諸外国との外交の場では、国同士国歌を演奏する機会が多いから。「君が代」の歌詞を採用することになったものの、外交の場で演奏する場合には日本に古くからあった楽器ではなく西洋の楽器を使った「吹奏楽」の音楽が必要になります。そこで当時、イギリス軍と親交のあった薩摩藩では薩摩藩軍楽隊(薩摩バンド)が結成され、これは日本で最初の吹奏楽団となりました。

さて、薩摩バンドを指導しているイギリス軍のフェントンは、「君が代」の作曲を依頼され、ましたが、できた曲は当然ながら西洋の曲調で、日本人には耳慣れなかったようです。

そこで、明治9年に政府は「君が代」の改訂委員会を作り、作曲をやり直すことにしました。作曲を任されたのは、宮内庁の伶人(雅楽を演奏する人)奥好義と林廣守らです。できあがった曲にフェントンの後任エッケルトが吹奏楽用に編曲をし、現在私たちが知る「君が代」になったのです。新しい曲になってからの初めてのお披露目は明治13年の、11月3日天長節(天皇の誕生日を祝う儀式)の際の演奏でした。

2番と3番を作り、小学校の教科書にのせたのは、新しい国歌を、子ども達の唱歌にして普及を目指そう!ということだったのでしょうか。

もっと長いバージョンもあった!

明治14年の文部省の資料「小学校唱歌集 初編 文部省音楽取調掛編」には、現在よりももっと長い歌詞の「君が代」が、2番まで乗っています。

1番

“ 君が代は ちよにやちよに さざれいしの 巌となりて こけのむすまで うごきなく 常磐(ときハ)かきはに かぎりもあらじ ”

2番

“ きみがよハ 千尋(ちひろ)の底の さざれいしの 鵜乃ゐる磯と あらハるるまで かぎりなき みよの栄(さかえ)を ほぎたてまつる ”

うーん、長いです。そしてやはり言いまわしが難しいですね。「みよの栄ほぎたてまつる」なんて、称えすぎな気もします。やはりシンプルが一番覚えやすく、印象にも残りやすいということかもしれません。

それでも、このような史料が残っていることは、明治政府がとった普及のための試行錯誤の跡が見えるようで、面白いですね。

1番

“ 君が代は ちよにやちよに さざれいしの 巌となりて こけのむすまで うごきなく 常磐(ときハ)かきはに かぎりもあらじ ”

2番

“ きみがよハ 千尋(ちひろ)の底の さざれいしの 鵜乃ゐる磯と あらハるるまで かぎりなき みよの栄(さかえ)を ほぎたてまつる ”

うーん、長いです。そしてやはり言いまわしが難しいですね。「みよの栄ほぎたてまつる」なんて、称えすぎな気もします。やはりシンプルが一番覚えやすく、印象にも残りやすいということかもしれません。

それでも、このような史料が残っていることは、明治政府がとった普及のための試行錯誤の跡が見えるようで、面白いですね。

現在の歌詞の意味

明治政府が一生懸命普及に尽くした国歌「君が代」ですが、国歌として国旗国歌法に定められたのは平成11年のことです。それまでは、あくまで事実上の国歌に過ぎませんでした。

また、国歌「君が代」は第二次世界大戦の苦い思いを経て、現在の歌詞の解釈も変わってきました。主に君が代の「君」が何を指し示すのが、という問題です。

第二次世界大戦の戦前・戦中における「君」の意味は、あくまでも天皇でした。「今生天皇の御代が、ずっと続きますように」という解釈です。一方、新しく事実的にも法的にも認められた現代の君が代の「君」は、「天皇を象徴とした日本国民全員」という意味になっています。

平和な時がずっと、「ちよにやちよに」続くようにとの願いが込められているのですね。

また、国歌「君が代」は第二次世界大戦の苦い思いを経て、現在の歌詞の解釈も変わってきました。主に君が代の「君」が何を指し示すのが、という問題です。

第二次世界大戦の戦前・戦中における「君」の意味は、あくまでも天皇でした。「今生天皇の御代が、ずっと続きますように」という解釈です。一方、新しく事実的にも法的にも認められた現代の君が代の「君」は、「天皇を象徴とした日本国民全員」という意味になっています。

平和な時がずっと、「ちよにやちよに」続くようにとの願いが込められているのですね。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)