仏様の後光は何を意味する?

関連キーワード

何かしらの専門家の説明などを聞いていると、時にその人に対し敬意が湧きます。

そして「この人は凄い。後光が差している」といった表現がされるものです。仏像などでも、後光はお馴染みですね。

そして「この人は凄い。後光が差している」といった表現がされるものです。仏像などでも、後光はお馴染みですね。

元は如来の特徴だった

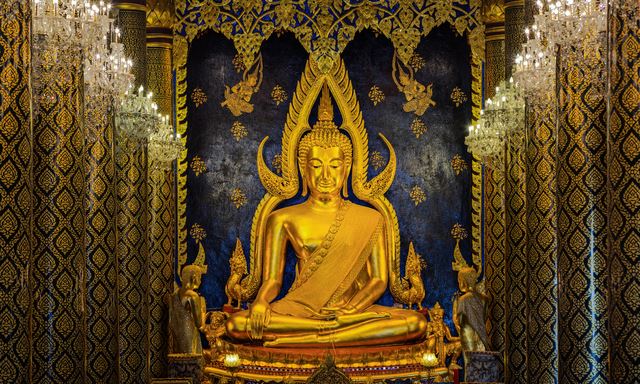

仏像と言えば、「頭の後ろに何か丸いのがあって、実はそれが光の表現」と言ったイメージがあるでしょう。

もしくは単に丸い場合もあります。実はこの後光、元はお釈迦様を始めとする如来の特徴の一つなのです。その名も、丈光相(じょうこうそう)。「常に体が各方向に光を放っている」との意味です。

お釈迦様が悟りを開いた時、体が光り輝いたとの伝承も存在します。

もしくは単に丸い場合もあります。実はこの後光、元はお釈迦様を始めとする如来の特徴の一つなのです。その名も、丈光相(じょうこうそう)。「常に体が各方向に光を放っている」との意味です。

お釈迦様が悟りを開いた時、体が光り輝いたとの伝承も存在します。

位で異なる後光の種類

後光は仏像などに表される時に光背とも称されます。

悟りの証なので後光としての光背は如来や菩薩の像に使われることが多いです。

天部も光背を持っていますが、こちらは仏法の守護や煩悩を払うのが役目なので、少し光背の意味合いも違ってきます。

大概、武装をした天部の像は円型に炎がついたものが多いですが、これは迦楼羅炎と言って、煩悩を焼き清める為のものです。火焔光と呼ばれるこの光背は、天部や明王のみが背負います。

不動明王など、明王の場合は得燃え上がっているのでわかりやすいです。

悟りの証なので後光としての光背は如来や菩薩の像に使われることが多いです。

天部も光背を持っていますが、こちらは仏法の守護や煩悩を払うのが役目なので、少し光背の意味合いも違ってきます。

大概、武装をした天部の像は円型に炎がついたものが多いですが、これは迦楼羅炎と言って、煩悩を焼き清める為のものです。火焔光と呼ばれるこの光背は、天部や明王のみが背負います。

不動明王など、明王の場合は得燃え上がっているのでわかりやすいです。

頭部にのみ存在する頭光

他にも、後光には種類が存在します。まず頭部から出ている「頭光」。

【円光】

円型の板です。太陽のような光を思わせます。

【輪光】

地蔵菩薩に多く使用される、輪っか状の後光です。

【宝珠光】

円形に近い玉ねぎ上のシルエットをした後光。これは如来や菩薩像に多く用いられます。宝珠とは願いを叶える玉のことです。

【放射光】

円光から放射状に細い棒のような光が突き出している後光。百済観音や、救世観音像に多く使われます。阿弥陀如来もまた放射光を背負うことがあります。「阿弥陀くじ」の語源は、実は放射光から来ていたんですね。放射光自体は他の観音像でも多く使われる、わかりやすい後光の表現です。

【二重円光】

頭部と体で分けられた後光です。これは大日如来に多く使われる後光の形になります。文殊菩薩などの菩薩も使用する、結構人気のある後光のようです。

【円光】

円型の板です。太陽のような光を思わせます。

【輪光】

地蔵菩薩に多く使用される、輪っか状の後光です。

【宝珠光】

円形に近い玉ねぎ上のシルエットをした後光。これは如来や菩薩像に多く用いられます。宝珠とは願いを叶える玉のことです。

【放射光】

円光から放射状に細い棒のような光が突き出している後光。百済観音や、救世観音像に多く使われます。阿弥陀如来もまた放射光を背負うことがあります。「阿弥陀くじ」の語源は、実は放射光から来ていたんですね。放射光自体は他の観音像でも多く使われる、わかりやすい後光の表現です。

【二重円光】

頭部と体で分けられた後光です。これは大日如来に多く使われる後光の形になります。文殊菩薩などの菩薩も使用する、結構人気のある後光のようです。

全身の後光、挙身光

後光は頭部だけにとどまりません。丈光相とあるように、全身に後光を背負う像も少なくないのです。

全身をカバーする後光は挙身光といいます。以下に挙げるのはほんの一例で、実際には凝った造り物が多いです。

【舟形光】

船のような形をしていることからこの名前がつきました。実は蓮の花びらがモチーフです。釈迦如来、阿弥陀如来がこの後光を背負います。

【飛天光】

二重円光に使用されることもある後光。天人が仏を取り囲むように配置された後光です。主に阿弥陀如来に使われます。

全身をカバーする後光は挙身光といいます。以下に挙げるのはほんの一例で、実際には凝った造り物が多いです。

【舟形光】

船のような形をしていることからこの名前がつきました。実は蓮の花びらがモチーフです。釈迦如来、阿弥陀如来がこの後光を背負います。

【飛天光】

二重円光に使用されることもある後光。天人が仏を取り囲むように配置された後光です。主に阿弥陀如来に使われます。

他宗教の後光との比較

後光や光背は、仏教だけではありません。キリスト教やエジプトの壁画などでも見られます。

ある時は成人の証であり、ある時は自然を支配する神の威光として後光は表現されてきました。

一見すると形状こそ違いますが、聖者や神仏への畏敬の念が込められている点は同じです。

ある時は成人の証であり、ある時は自然を支配する神の威光として後光は表現されてきました。

一見すると形状こそ違いますが、聖者や神仏への畏敬の念が込められている点は同じです。

まとめ

及びもつかない存在への畏怖、敬意が後光という形で表されてきました。

今や後光は、仏像を圧倒的に見せている一因にもなっています。

尊敬の念が「後光が差している」との比喩として生きているのです。

少し笑いの意味も含んではいるものの、底には確かに敬意があります。

「後光が差している」と言われるような人になりたいものですが、それは難しいこと。だからこそやりがいもあるし、したことには価値もあるのです。

監修:えどのゆうき

日光山輪王寺の三仏堂、三十三間堂などであまたの仏像に圧倒、魅了されました。寺社仏閣は、最も身近な異界です。神仏神秘の世界が私を含め、人を惹きつけるのかもしれません。

今や後光は、仏像を圧倒的に見せている一因にもなっています。

尊敬の念が「後光が差している」との比喩として生きているのです。

少し笑いの意味も含んではいるものの、底には確かに敬意があります。

「後光が差している」と言われるような人になりたいものですが、それは難しいこと。だからこそやりがいもあるし、したことには価値もあるのです。

監修:えどのゆうき

日光山輪王寺の三仏堂、三十三間堂などであまたの仏像に圧倒、魅了されました。寺社仏閣は、最も身近な異界です。神仏神秘の世界が私を含め、人を惹きつけるのかもしれません。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)