命をかけて海を渡った、遣隋使の事績

関連キーワード

遣隋使と聞いて真っ先に思い浮かべるのは何でしょうか?おそらく多くの人が「小野妹子」を思い浮かべるでしょう。歴史の授業では非常にあっさり「遣隋使として小野妹子が派遣される」と扱われています。しかし、そんな遣隋使には意外と知られていないことも少なくありません。およそ1500年前に命をかけて海を渡った遣隋使についてまとめました。

小野妹子は第2回の遣隋使

歴史の研究を仕事にしない限り、高校の授業で教わるのが最後となる遣隋使。「607年に遣隋使として小野妹子を隋に派遣した」というのが、どの出版社の教科書にも共通している記述だと思います。

まるで小野妹子を初めて隋への使いとして派遣したような記述ですが、日本と隋の記録を合わせると、全5回のうち607年は2回目。

第1回は600年です。第1回の影が薄いのは、日本書紀に記述がないからでしょう。日本書紀に登場する初の遣隋使は607年。日本に記録が残っているものを第1回と考えれば、教科書に間違いはありません。

では、「隋書」の「東夷伝倭国伝」に記録された600年の遣隋使はどのようなものだったのでしょうか。記録によると、この頃の倭国は外交儀礼を知らず、国書を持たずに使いをよこした、とあります。隋の初代皇帝である楊堅(文帝)が直接謁見したわけではなく、「所司」を通じて倭の国情を報告させたようです。文帝は倭国の政治のあり方が理解できず、それを改めるよう訓令をした、とあります。

まるで小野妹子を初めて隋への使いとして派遣したような記述ですが、日本と隋の記録を合わせると、全5回のうち607年は2回目。

第1回は600年です。第1回の影が薄いのは、日本書紀に記述がないからでしょう。日本書紀に登場する初の遣隋使は607年。日本に記録が残っているものを第1回と考えれば、教科書に間違いはありません。

では、「隋書」の「東夷伝倭国伝」に記録された600年の遣隋使はどのようなものだったのでしょうか。記録によると、この頃の倭国は外交儀礼を知らず、国書を持たずに使いをよこした、とあります。隋の初代皇帝である楊堅(文帝)が直接謁見したわけではなく、「所司」を通じて倭の国情を報告させたようです。文帝は倭国の政治のあり方が理解できず、それを改めるよう訓令をした、とあります。

小野妹子、返書紛失事件

第2回遣隋使として隋に渡った小野妹子は、返書を持たされて帰国することになります。

帰国時には、煬帝の家臣である裴世清が同行。しかし、小野妹子は返書を百済に盗まれて紛失した、と言明しています。南朝の朝貢国だった百済が、北朝である隋の朝貢国である倭を妨害して国交を結ばせないようにするという理由は成り立つため、この説を支持する向きもあります。

しかし、これについては、煬帝からの返書が倭を臣下扱いする内容だったため、これを見せて怒りを買うのを恐れた小野妹子が返書を破棄したという推測もされています。さらに、裴世清が持参した書の内容が日本書紀に残っており、「倭皇」の語が使用されていることから倭を臣下扱いしていないこともわかっています。裴世清の返書が「隋の国書」で、小野妹子が持たされたものは「隋からの訓令書」だったのではないか、との見方もできるようです。

小野妹子は、国書を紛失したという大失態の割に、一旦流罪となるも後に赦されて最高冠位まで上り詰めます。ということは、当時の政権中枢部にも、小野妹子が持たされた返書は公にせず、「紛失したことにする」ほうがよい、という判断があったのかもしれません。不都合なものにはフタをする、というのはこの時代からの伝統なのでしょうか。

帰国時には、煬帝の家臣である裴世清が同行。しかし、小野妹子は返書を百済に盗まれて紛失した、と言明しています。南朝の朝貢国だった百済が、北朝である隋の朝貢国である倭を妨害して国交を結ばせないようにするという理由は成り立つため、この説を支持する向きもあります。

しかし、これについては、煬帝からの返書が倭を臣下扱いする内容だったため、これを見せて怒りを買うのを恐れた小野妹子が返書を破棄したという推測もされています。さらに、裴世清が持参した書の内容が日本書紀に残っており、「倭皇」の語が使用されていることから倭を臣下扱いしていないこともわかっています。裴世清の返書が「隋の国書」で、小野妹子が持たされたものは「隋からの訓令書」だったのではないか、との見方もできるようです。

小野妹子は、国書を紛失したという大失態の割に、一旦流罪となるも後に赦されて最高冠位まで上り詰めます。ということは、当時の政権中枢部にも、小野妹子が持たされた返書は公にせず、「紛失したことにする」ほうがよい、という判断があったのかもしれません。不都合なものにはフタをする、というのはこの時代からの伝統なのでしょうか。

煬帝が怒ったのは遣隋使の国書が◯◯だったため

かつて日本史の授業では、小野妹子が持参した国書の内容に対し、隋の皇帝・煬帝が立腹したと教わりました。煬帝が怒った理由について、誤解している人が今も多いようです。

まず、小野妹子が届けた国書の書き出しには、「日出処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや、云々」とあったと伝えられています。この部分に煬帝が怒りを見せたわけですが、誤解されているのは「日没する処の」という部分に対し、「隋が倭よりも格下に扱われている!」と受け取られたから、というものです。 しかし、実は煬帝の怒りが向いたのは、日出処の「天子」という部分。天子は中国の思想では君主・支配者を指す言葉でしたから、朝貢を前提とする冊封体制下にあったはずの倭が、中国の君主と対等である「天子」を名乗ったことに対する怒りでした。

「日没する処」という言葉は、仏教用語で単に西の方角を指す言葉だったそうです。とはいえ、この仏教用語を用いたことにより、冊封体制から独立した国であることを表明するものだった、とも考えられると主張する学者もいます。

まず、小野妹子が届けた国書の書き出しには、「日出処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙無しや、云々」とあったと伝えられています。この部分に煬帝が怒りを見せたわけですが、誤解されているのは「日没する処の」という部分に対し、「隋が倭よりも格下に扱われている!」と受け取られたから、というものです。 しかし、実は煬帝の怒りが向いたのは、日出処の「天子」という部分。天子は中国の思想では君主・支配者を指す言葉でしたから、朝貢を前提とする冊封体制下にあったはずの倭が、中国の君主と対等である「天子」を名乗ったことに対する怒りでした。

「日没する処」という言葉は、仏教用語で単に西の方角を指す言葉だったそうです。とはいえ、この仏教用語を用いたことにより、冊封体制から独立した国であることを表明するものだった、とも考えられると主張する学者もいます。

最盛期は第3回遣隋使

遣隋使の最盛期とも言えるのが608年の第3回です。

小野妹子、吉士雄成(きしのおなり)らが派遣されました。この遣隋使に同行し、学生として隋に留学したのが、倭漢直福因(やまとのあやのあたいふくいん)、奈羅訳語恵明(ならのおさえみょう)、高向漢人玄理(たかむくのあやひとくろまろ)、新漢人大圀(いまきのあやひとだいこく)、学問僧の新漢人日文(にちもん、後の僧旻)、南淵請安らの8人です。南淵請安は、隋の滅亡と唐の建国を見聞し、32年後に高向玄理と帰国しました。後の大化の改新は、南淵請安が伝えた知識による影響が大きいと言われています。また、高向玄理と僧旻は、大化の改新後にともに国博士に任じられ、八省百官の制を立案するなど、その後の日本の政治体制整備に重要な役割を果たした人物です。

優秀な人物を選んで学生として派遣した第3回遣隋使は、最盛期と言って差し支えないでしょう。

小野妹子、吉士雄成(きしのおなり)らが派遣されました。この遣隋使に同行し、学生として隋に留学したのが、倭漢直福因(やまとのあやのあたいふくいん)、奈羅訳語恵明(ならのおさえみょう)、高向漢人玄理(たかむくのあやひとくろまろ)、新漢人大圀(いまきのあやひとだいこく)、学問僧の新漢人日文(にちもん、後の僧旻)、南淵請安らの8人です。南淵請安は、隋の滅亡と唐の建国を見聞し、32年後に高向玄理と帰国しました。後の大化の改新は、南淵請安が伝えた知識による影響が大きいと言われています。また、高向玄理と僧旻は、大化の改新後にともに国博士に任じられ、八省百官の制を立案するなど、その後の日本の政治体制整備に重要な役割を果たした人物です。

優秀な人物を選んで学生として派遣した第3回遣隋使は、最盛期と言って差し支えないでしょう。

隋の滅亡で遣隋使は5回で終了

後の日本の政治や文化に大きな影響を与えた遣隋使でしたが、618年に隋が滅亡したことにより、614年の第5回が最後となってしまいました。日本書紀には、犬上御田鍬と矢田部造らを隋に遣わした、とあります。犬上御田鍬は、630年に第1回遣唐使も務めたため、最後の遣隋使で最初の遣唐使となりました。また、この時、小野妹子らとともに倭にやってきた裴世清が、隋に帰国しています。

なお、唐は618年に建国していますが、第1回遣唐使が派遣されたのは630年。隋の滅亡と、唐の建国は早い段階で倭にも情報が入っていたはずです。しかし、この時期に聖徳太子、蘇我馬子、推古天皇が相次いで崩御・薨去したことで、唐の建国から派遣が12年も遅れた可能性があると見られています。

なお、唐は618年に建国していますが、第1回遣唐使が派遣されたのは630年。隋の滅亡と、唐の建国は早い段階で倭にも情報が入っていたはずです。しかし、この時期に聖徳太子、蘇我馬子、推古天皇が相次いで崩御・薨去したことで、唐の建国から派遣が12年も遅れた可能性があると見られています。

~さまざまなる遣隋使~ 遣隋使たちの履歴書

遣隋使といえば、小野妹子。小野妹子といえば「日出づる処の天子」。日本史の教科書を開き、やれ石器だの竪穴式住居だの古墳だのと、やれやれうんざりしている生徒たちの目に突然飛び込んでくる「日出ずる処の天子」というカッコイイ言葉。そして女性かと思いきや、まさかの男性、小野妹子。遣隋使=「小野妹子」、「日出づる処の天子」となるのもいたしかたのないところでしょう。それに、受験でもあんまり出題されませんし。遣唐使のほうが存在感ありますし。

そんなこんなで、遣隋使という言葉を聞いてもピンとこない、という方、結構多いのではないでしょうか。しかし、まだ、航海術の発達もみない時代に、大波逆巻く茫漠の大海洋へ、命がけの航海に出た遣隋使たちの情熱と勇気の物語を、われわれは忘れていいものでしょうか。いえ、忘れてはなりません。というわけで、小野妹子以外の遣隋使たちがどんな人々であったのか、紹介します。とはいえ、あんまり資料が残っていないのですけれども…

そんなこんなで、遣隋使という言葉を聞いてもピンとこない、という方、結構多いのではないでしょうか。しかし、まだ、航海術の発達もみない時代に、大波逆巻く茫漠の大海洋へ、命がけの航海に出た遣隋使たちの情熱と勇気の物語を、われわれは忘れていいものでしょうか。いえ、忘れてはなりません。というわけで、小野妹子以外の遣隋使たちがどんな人々であったのか、紹介します。とはいえ、あんまり資料が残っていないのですけれども…

1. 犬上御田鍬

犬上御田鍬といえば最初の遣唐使というイメージが強いのですが、実は最後の遣隋使でもあります。彼のことでわかっているのは、『日本書紀』に書かれているわずかな記事くらいで、生没年も不明です。犬上氏は日本武尊の子で「稲依別王」という人の末裔で近江国犬上郡にルーツをもつ豪族であるといいます。614年に遣隋使として、隋に渡り、翌年に帰国したこと、630年に今度は遣唐使として唐土へ渡ったことが知られています。しかし、帰国後にどうなったのかはわかっていません。参考までに遣隋使に関わる犬上御田鍬の『日本書紀』の記事を引いておきましょう。

推古天皇二十二年六月十三日条

六月の丁卯の朔(ついたち)己卯に、犬上御田鍬・矢田部造を唐土に遣す。

推古天皇二十三年九月条

二十三年の秋九月に、犬上御田鍬・矢田部造、大唐より至る。百済の使、則ち犬上君に従ひて、来朝。

これを見ると、犬上御田鍬には「矢田部造」という人物が随行したらしいことがわかりますが、彼の素性も不明です。なんだかさっきから「よくわからない」と言ってばかりで、あまり面白いことを書けず、申し訳ありません。何分資料が『日本書紀』くらいしかないのですから、ご堪忍を。

ところで「鍬」という漢字は普通「くわ」と読むはずで、「すき」と読むのは「鋤」であると思うのですが、なぜか「犬上御田鍬」は「いぬがみのみたくわ」ではなく、「いぬがみのみたすき」と呼ばれています。なぜでしょうか。

推古天皇二十二年六月十三日条

六月の丁卯の朔(ついたち)己卯に、犬上御田鍬・矢田部造を唐土に遣す。

推古天皇二十三年九月条

二十三年の秋九月に、犬上御田鍬・矢田部造、大唐より至る。百済の使、則ち犬上君に従ひて、来朝。

これを見ると、犬上御田鍬には「矢田部造」という人物が随行したらしいことがわかりますが、彼の素性も不明です。なんだかさっきから「よくわからない」と言ってばかりで、あまり面白いことを書けず、申し訳ありません。何分資料が『日本書紀』くらいしかないのですから、ご堪忍を。

ところで「鍬」という漢字は普通「くわ」と読むはずで、「すき」と読むのは「鋤」であると思うのですが、なぜか「犬上御田鍬」は「いぬがみのみたくわ」ではなく、「いぬがみのみたすき」と呼ばれています。なぜでしょうか。

2. 高向玄理

高向玄理は「たかむこのくろまろ」あるいは「たかむこのげんり」と読まれ、654年に亡くなったことが知られています。高向氏の祖先は朝鮮からやってきた渡来人で、阿知使主とともにやってきた「七姓漢人」(朱・李・多・皀郭・皀・段・高)の「段」姓の後裔で、河内国の「高向村」という地名に由来します。

犬上御田鍬は外交官でしたが、高向玄理は学者でした。彼は608年に小野妹子に随行して隋へ留学し、異国の地で隋の滅亡と唐の建国(618年)を見届け、640年に帰国しました。実に32年の間、高向玄理は隋・唐の政治制度などを学んだのです。帰国後は貴重な人材として重用され、645年の大化改新によって「国博士」(くにのはかせ)という地位につき、新しい政治制度の整備の上でのブレーンとなりました。しかし、翌年には今度は一年間新羅へ赴き、外交交渉を行いました。そしてさらに654年、高向玄理は遣唐使として再び海を渡りますが、その年に異郷の地で亡くなりました。鑑真は一度海を渡るだけであれだけ苦労したというのに、高向玄理はあの時代に幾度も海を渡る国際人でした。これまた資料がないのでわかりませんが、さぞかし大変だったでしょうね。彼の気概や、我々も見習わなければなりません。

というわけで、眼前に広がる大海にしりごむことなく、学びの意欲に燃えた高向玄理の向学心に習おうと、高向玄理のふるさと、大阪府河内長野市は、「くろまろくん」というマスコットを作りました。右手に筆を、左手に巻物を手にした、「くろまろくん」は「生涯学習推進マスコット」として2011年に誕生しました。ゆるキャラ全盛期に生まれたマスコットらしく、「君、ほんとに海を渡れるの?」とつっこみたくなる、優しげで丸っこいシルエットが可愛らしいです。人気のほどは、というと…うーん、いまいち。「ゆるキャラグランプリ」にもエントリーしていますが、あまり芳しくない結果です。いかんせん「くろまろくん」のモデルが「高向玄理」という、「日本史で知っていると受験で差をつけられる用語」くらいにマイナーな人物なので、まだまだ人気は出ていないようです。これからの活躍に期待です。

犬上御田鍬は外交官でしたが、高向玄理は学者でした。彼は608年に小野妹子に随行して隋へ留学し、異国の地で隋の滅亡と唐の建国(618年)を見届け、640年に帰国しました。実に32年の間、高向玄理は隋・唐の政治制度などを学んだのです。帰国後は貴重な人材として重用され、645年の大化改新によって「国博士」(くにのはかせ)という地位につき、新しい政治制度の整備の上でのブレーンとなりました。しかし、翌年には今度は一年間新羅へ赴き、外交交渉を行いました。そしてさらに654年、高向玄理は遣唐使として再び海を渡りますが、その年に異郷の地で亡くなりました。鑑真は一度海を渡るだけであれだけ苦労したというのに、高向玄理はあの時代に幾度も海を渡る国際人でした。これまた資料がないのでわかりませんが、さぞかし大変だったでしょうね。彼の気概や、我々も見習わなければなりません。

というわけで、眼前に広がる大海にしりごむことなく、学びの意欲に燃えた高向玄理の向学心に習おうと、高向玄理のふるさと、大阪府河内長野市は、「くろまろくん」というマスコットを作りました。右手に筆を、左手に巻物を手にした、「くろまろくん」は「生涯学習推進マスコット」として2011年に誕生しました。ゆるキャラ全盛期に生まれたマスコットらしく、「君、ほんとに海を渡れるの?」とつっこみたくなる、優しげで丸っこいシルエットが可愛らしいです。人気のほどは、というと…うーん、いまいち。「ゆるキャラグランプリ」にもエントリーしていますが、あまり芳しくない結果です。いかんせん「くろまろくん」のモデルが「高向玄理」という、「日本史で知っていると受験で差をつけられる用語」くらいにマイナーな人物なので、まだまだ人気は出ていないようです。これからの活躍に期待です。

3. 二人の学問層 旻・南淵請安

高向玄理と同様に隋に勉強しにいった学生のうち、仏教研究のために海を渡った人々をとくに「学問僧」と言います。その学問僧として有名な人物が、旻・南淵請安の二人です。二人は608年の遣隋使で、小野妹子、高向玄理とともに隋へ渡りました。

旻は、「みん」と読み、渡来人の子孫。608年に隋に渡り、632年まで隋・唐で仏教や易学を学びました。帰国後、大化改新で高向玄理とともに国博士に任命され、行政機構の提言を行いました。また、自然現象などに将来の出来事の徴(しるし)を読み取る、祥瑞思想に詳しく、孝徳天皇の時代の元号である「白雉」(はくち)は、献上された白い雉が吉兆であることを旻が指摘したことで決められた、と言います。

南淵請安(みなぶちのしょうあん)も渡来人の子孫で、大和国南淵村にルーツを持ちます。608年から640年まで、つまり高向玄理と同じく32年間を隋と唐で過ごし、高向玄理とともに帰国し、塾を開きました。南淵請安の塾には大化改新の中心となる中大兄皇子と中臣鎌足が通い、二人は南淵請安の塾に向かう道すがら、蘇我氏打倒をはかった、と言われています。国博士など政治に直接関わったという記録はありませんが、日本に進んだ知識をもたらしました。

以上、合計4名の遣隋使を紹介しました。具体的なドラマに乏しいのは資料がないからですが、きっと四者四様、波乱の人生を送ったはずです。資料に残らなかった彼らの人生に思いを馳せてみてもいいかもしれません。もちろん、ゆるキャラにするのも。

旻は、「みん」と読み、渡来人の子孫。608年に隋に渡り、632年まで隋・唐で仏教や易学を学びました。帰国後、大化改新で高向玄理とともに国博士に任命され、行政機構の提言を行いました。また、自然現象などに将来の出来事の徴(しるし)を読み取る、祥瑞思想に詳しく、孝徳天皇の時代の元号である「白雉」(はくち)は、献上された白い雉が吉兆であることを旻が指摘したことで決められた、と言います。

南淵請安(みなぶちのしょうあん)も渡来人の子孫で、大和国南淵村にルーツを持ちます。608年から640年まで、つまり高向玄理と同じく32年間を隋と唐で過ごし、高向玄理とともに帰国し、塾を開きました。南淵請安の塾には大化改新の中心となる中大兄皇子と中臣鎌足が通い、二人は南淵請安の塾に向かう道すがら、蘇我氏打倒をはかった、と言われています。国博士など政治に直接関わったという記録はありませんが、日本に進んだ知識をもたらしました。

以上、合計4名の遣隋使を紹介しました。具体的なドラマに乏しいのは資料がないからですが、きっと四者四様、波乱の人生を送ったはずです。資料に残らなかった彼らの人生に思いを馳せてみてもいいかもしれません。もちろん、ゆるキャラにするのも。

黎明期日本から外交力のある文明国家へ。【遣隋使】の果たした役割

遣隋使についてご説明する前に、駆け足で遣隋使以前のアジア情勢を確認しておきましょう。

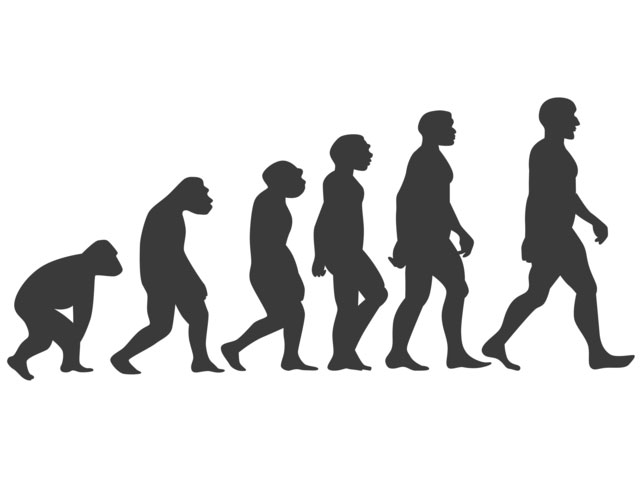

数千年に渡る縄文時代を経て、九州の北部を中心とした新しい文化が現われました。水稲耕作と金属の使用が特徴の、弥生時代の始まりです。

金属は刃物や農工具の使用をもたらし、銅鐸や銅鏡などの青銅器によって、信仰のパフォーマンス化が進みます。さらに貯蓄に向く水稲の生産で人々の中に「豊かさの差」が現われはじめたのもこの頃です。やがて、富める者や力のある者はそれぞれコミュニティを作り、それぞれの理にかなった独自の文化やルールのある小国を作り始めました。

そして、耕作地や金属資源を求めて、争いが起こるようになってきました。争いを避けるためには統治者が必要となります。邪馬台国の卑弥呼がそうですし、各地の豪族や、のちの大和政権がそれにあたります。

やがて弥生時代は終焉を迎えます。豪族たちを支配下に置き一つの政権となった大和が次にやることは、新たな金属資源と技術を求め朝鮮半島へとその支配を伸ばすことでした。

当時の朝鮮半島は高句麗・新羅・百済の三国がしのぎを削っていました。百済と手を結んだ大和政権は朝鮮半島の南部「伽耶(かや)」という地域を支配していましたが、力を付けた高句麗軍と追従する形をとる新羅の攻撃にあい百済の戦況はよくありません。当然百済と手を結んでいる大和政権は伽耶運営的にも苦しい立場になっていました。大和政権がそこで目を付けたのは中国王朝です。王朝に朝貢をし、後ろ立てになってもらえたらこれほど心強いものはありません。倭国の五王たちは413年から502年に渡る長い年月、北朝の宋に朝貢を続けました。

しかし五世紀の後半からは領土をめぐって朝鮮三国の争いが激化していきます。高句麗、新羅は強く、一方の百済は衰退の一途をたどり、同時に大和政権の領土であった伽耶も562年、新羅の侵入を受け失ってしまいました。

数千年に渡る縄文時代を経て、九州の北部を中心とした新しい文化が現われました。水稲耕作と金属の使用が特徴の、弥生時代の始まりです。

金属は刃物や農工具の使用をもたらし、銅鐸や銅鏡などの青銅器によって、信仰のパフォーマンス化が進みます。さらに貯蓄に向く水稲の生産で人々の中に「豊かさの差」が現われはじめたのもこの頃です。やがて、富める者や力のある者はそれぞれコミュニティを作り、それぞれの理にかなった独自の文化やルールのある小国を作り始めました。

そして、耕作地や金属資源を求めて、争いが起こるようになってきました。争いを避けるためには統治者が必要となります。邪馬台国の卑弥呼がそうですし、各地の豪族や、のちの大和政権がそれにあたります。

やがて弥生時代は終焉を迎えます。豪族たちを支配下に置き一つの政権となった大和が次にやることは、新たな金属資源と技術を求め朝鮮半島へとその支配を伸ばすことでした。

当時の朝鮮半島は高句麗・新羅・百済の三国がしのぎを削っていました。百済と手を結んだ大和政権は朝鮮半島の南部「伽耶(かや)」という地域を支配していましたが、力を付けた高句麗軍と追従する形をとる新羅の攻撃にあい百済の戦況はよくありません。当然百済と手を結んでいる大和政権は伽耶運営的にも苦しい立場になっていました。大和政権がそこで目を付けたのは中国王朝です。王朝に朝貢をし、後ろ立てになってもらえたらこれほど心強いものはありません。倭国の五王たちは413年から502年に渡る長い年月、北朝の宋に朝貢を続けました。

しかし五世紀の後半からは領土をめぐって朝鮮三国の争いが激化していきます。高句麗、新羅は強く、一方の百済は衰退の一途をたどり、同時に大和政権の領土であった伽耶も562年、新羅の侵入を受け失ってしまいました。

遣隋使とは

さて、いよいよ遣隋使の話になります。

推古天皇の頃、589年、南北に分断していた中国大陸を北朝から興った隋が統一します。これは実に400年ぶりの統一でした。一方、562年に朝鮮半島で伽耶国を失った大和朝廷は朝鮮における権利を奪還する機会を狙っています。今や二大勢力となった高句麗と新羅ですが、隋が高句麗と戦っており、それならばと朝廷は新羅討伐を打ち立てます。計画された新羅討伐の第一回目は600年。これは遣隋使派遣の第一回目と同じ年のことでした。

第一回目の遣隋使は、礼節でも欠いたのか隋の皇帝「文帝」に非難され、何の実りもなく帰国しました。

朝廷は607年第二回遣唐使を派遣します。そこには、かの有名な小野妹子がメンバーとして加わりました。(小野妹子を女性だと思った人、けっこういると思います!)

第一回目の失敗を教訓に、朝廷は文明大国隋と交際するために国内の法律制定を急がせました。その時生まれたのが「憲法十七条」と「冠位十二階の制」です。それでも今度は持参した国書が原因で隋の「煬帝」を怒らせてしまいます。それでも帰国の際には煬帝の家臣・裴世清(はいせいせい)が国司として日本へ同行しました。その目的は大戦中の高句麗と倭国が手を結ぶのを監視し防ぐためではないかと言われています。

その次の第三回は翌608年。来日していた裴世清を隋まで送り届ける任務を負った小野妹子が再びと、渡来人の子孫を留学生や学問僧として同行させています。

614年の第四回目は犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)が派遣されています。犬上御田鍬は630年の遣唐使にも抜擢されている人物です。

推古天皇の頃、589年、南北に分断していた中国大陸を北朝から興った隋が統一します。これは実に400年ぶりの統一でした。一方、562年に朝鮮半島で伽耶国を失った大和朝廷は朝鮮における権利を奪還する機会を狙っています。今や二大勢力となった高句麗と新羅ですが、隋が高句麗と戦っており、それならばと朝廷は新羅討伐を打ち立てます。計画された新羅討伐の第一回目は600年。これは遣隋使派遣の第一回目と同じ年のことでした。

第一回目の遣隋使は、礼節でも欠いたのか隋の皇帝「文帝」に非難され、何の実りもなく帰国しました。

朝廷は607年第二回遣唐使を派遣します。そこには、かの有名な小野妹子がメンバーとして加わりました。(小野妹子を女性だと思った人、けっこういると思います!)

第一回目の失敗を教訓に、朝廷は文明大国隋と交際するために国内の法律制定を急がせました。その時生まれたのが「憲法十七条」と「冠位十二階の制」です。それでも今度は持参した国書が原因で隋の「煬帝」を怒らせてしまいます。それでも帰国の際には煬帝の家臣・裴世清(はいせいせい)が国司として日本へ同行しました。その目的は大戦中の高句麗と倭国が手を結ぶのを監視し防ぐためではないかと言われています。

その次の第三回は翌608年。来日していた裴世清を隋まで送り届ける任務を負った小野妹子が再びと、渡来人の子孫を留学生や学問僧として同行させています。

614年の第四回目は犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)が派遣されています。犬上御田鍬は630年の遣唐使にも抜擢されている人物です。

「日出づることろの天子」事件

ここで1つ、二回目の遣隋使派遣での「煬帝を怒らせてしまった」という事件についてご説明していきましょう。問題は妹子の持参した国書にありました。

『隋書』東夷伝倭国条より、少し抜き出してみましょう。

“其の国書に曰く、「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙なきや、云々」と。帝、之を覧て悦ばず、鴻臚卿に謂いて曰く、「蛮夷の書、無礼なる有らば、復た以て聞する勿れ」と”

あくまで朝貢、相手がへりくだるのが当然なはずなのに、倭国は隋と同じ「天子」を名乗るとは、確かにカチンとくるかもしれませんね。このことは、倭国は文明国家になり隋と対等の立場築いていきたいという姿勢の表われである、との説もあります。

『隋書』東夷伝倭国条より、少し抜き出してみましょう。

“其の国書に曰く、「日出づる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙なきや、云々」と。帝、之を覧て悦ばず、鴻臚卿に謂いて曰く、「蛮夷の書、無礼なる有らば、復た以て聞する勿れ」と”

あくまで朝貢、相手がへりくだるのが当然なはずなのに、倭国は隋と同じ「天子」を名乗るとは、確かにカチンとくるかもしれませんね。このことは、倭国は文明国家になり隋と対等の立場築いていきたいという姿勢の表われである、との説もあります。

遣隋使が日本にもたらしたもの

第三回目の遣隋使派遣の際一向に加わった留学僧の中でも、632年に帰国した僧旻と640年に帰国した高向玄理・南渕請安は、618年の隋→唐への政権交代を経験し帰国しています。大陸の先進的知識をその身に吸収して持ち帰った面々は帰国してから各々、私塾を開き中大兄皇子や中臣鎌足らやがて国を背負っていく次世代の若者たちに教授していきます。このことは大化の改新の原動力となったのは間違いありません。

それにしても、現代のように、一瞬で海外と繋がれる時代からは考えられない気の長い、情報や技術の伝達の方法ですよね。

それにしても、現代のように、一瞬で海外と繋がれる時代からは考えられない気の長い、情報や技術の伝達の方法ですよね。

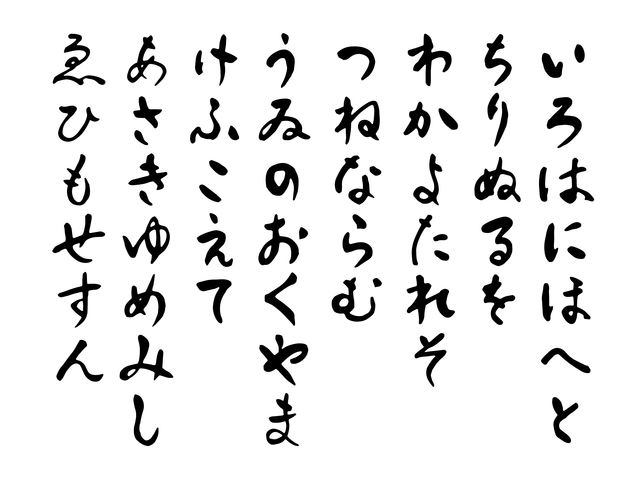

おまけ!テストに役立つ「中国歴代王朝の暗記法~もしもしカメよバーション~」

最後に、歴史のテストに絶対役立つ、中国歴代王朝の丸暗記の仕方を、この記事を読んでくれた人だけに教えちゃいます。

とっても簡単で、一度覚えたらそうそう忘れないですよ。たくさん繰り返して、自分のものにしてみてください。

もしもしカメよカメさんよー、で始まる童謡「うさぎとかめ」。みなさん知っていますよね。このメロディに合わせて歌っていくだけです。

殷、周、秦、漢、三国、晋(いん、しゅう、しん、かん、さんごく、しん)

「もしもしカメよ、カメさんよー」

南北朝、隋、唐、五代(なんぼくちょう、ずい、とう、ごだい)

「世界のうちでおまえほどー」

宋、元、明、清、中華民国(そう、げん、みん、しん、ちゅうかみんこくー)

「歩みのノロイものはない」

中華人民共和国(ちゅうーかじんみんきょうわこくー)

「どうしてそんなにのろいのかー」

と、これだけです。楽しいけれど簡単で効果ありですよ!ぜひ試してみてくださいね。

とっても簡単で、一度覚えたらそうそう忘れないですよ。たくさん繰り返して、自分のものにしてみてください。

もしもしカメよカメさんよー、で始まる童謡「うさぎとかめ」。みなさん知っていますよね。このメロディに合わせて歌っていくだけです。

殷、周、秦、漢、三国、晋(いん、しゅう、しん、かん、さんごく、しん)

「もしもしカメよ、カメさんよー」

南北朝、隋、唐、五代(なんぼくちょう、ずい、とう、ごだい)

「世界のうちでおまえほどー」

宋、元、明、清、中華民国(そう、げん、みん、しん、ちゅうかみんこくー)

「歩みのノロイものはない」

中華人民共和国(ちゅうーかじんみんきょうわこくー)

「どうしてそんなにのろいのかー」

と、これだけです。楽しいけれど簡単で効果ありですよ!ぜひ試してみてくださいね。

~さまざまなる遣隋使~ 遣隋使たちの履歴書

遣隋使といえば、小野妹子。小野妹子といえば「日出づる処の天子」。日本史の教科書を開き、やれ石器だの竪穴式住居だの古墳だのと、やれやれうんざりしている生徒たちの目に突然飛び込んでくる「日出ずる処の天子」というカッコイイ言葉。そして女性かと思いきや、まさかの男性、小野妹子。遣隋使=「小野妹子」、「日出づる処の天子」となるのもいたしかたのないところでしょう。それに、受験でもあんまり出題されませんし。遣唐使のほうが存在感ありますし。

そんなこんなで、遣隋使という言葉を聞いてもピンとこない、という方、結構多いのではないでしょうか。しかし、まだ、航海術の発達もみない時代に、大波逆巻く茫漠の大海洋へ、命がけの航海に出た遣隋使たちの情熱と勇気の物語を、われわれは忘れていいものでしょうか。いえ、忘れてはなりません。というわけで、小野妹子以外の遣隋使たちがどんな人々であったのか、紹介します。とはいえ、あんまり資料が残っていないのですけれども…

そんなこんなで、遣隋使という言葉を聞いてもピンとこない、という方、結構多いのではないでしょうか。しかし、まだ、航海術の発達もみない時代に、大波逆巻く茫漠の大海洋へ、命がけの航海に出た遣隋使たちの情熱と勇気の物語を、われわれは忘れていいものでしょうか。いえ、忘れてはなりません。というわけで、小野妹子以外の遣隋使たちがどんな人々であったのか、紹介します。とはいえ、あんまり資料が残っていないのですけれども…

1. 犬上御田鍬

犬上御田鍬といえば最初の遣唐使というイメージが強いのですが、実は最後の遣隋使でもあります。彼のことでわかっているのは、『日本書紀』に書かれているわずかな記事くらいで、生没年も不明です。犬上氏は日本武尊の子で「稲依別王」という人の末裔で近江国犬上郡にルーツをもつ豪族であるといいます。614年に遣隋使として、隋に渡り、翌年に帰国したこと、630年に今度は遣唐使として唐土へ渡ったことが知られています。しかし、帰国後にどうなったのかはわかっていません。参考までに遣隋使に関わる犬上御田鍬の『日本書紀』の記事を引いておきましょう。

推古天皇二十二年六月十三日条

六月の丁卯の朔(ついたち)己卯に、犬上御田鍬・矢田部造を唐土に遣す。

推古天皇二十三年九月条

二十三年の秋九月に、犬上御田鍬・矢田部造、大唐より至る。百済の使、則ち犬上君に従ひて、来朝。

これを見ると、犬上御田鍬には「矢田部造」という人物が随行したらしいことがわかりますが、彼の素性も不明です。なんだかさっきから「よくわからない」と言ってばかりで、あまり面白いことを書けず、申し訳ありません。何分資料が『日本書紀』くらいしかないのですから、ご堪忍を。

ところで「鍬」という漢字は普通「くわ」と読むはずで、「すき」と読むのは「鋤」であると思うのですが、なぜか「犬上御田鍬」は「いぬがみのみたくわ」ではなく、「いぬがみのみたすき」と呼ばれています。なぜでしょうか。

推古天皇二十二年六月十三日条

六月の丁卯の朔(ついたち)己卯に、犬上御田鍬・矢田部造を唐土に遣す。

推古天皇二十三年九月条

二十三年の秋九月に、犬上御田鍬・矢田部造、大唐より至る。百済の使、則ち犬上君に従ひて、来朝。

これを見ると、犬上御田鍬には「矢田部造」という人物が随行したらしいことがわかりますが、彼の素性も不明です。なんだかさっきから「よくわからない」と言ってばかりで、あまり面白いことを書けず、申し訳ありません。何分資料が『日本書紀』くらいしかないのですから、ご堪忍を。

ところで「鍬」という漢字は普通「くわ」と読むはずで、「すき」と読むのは「鋤」であると思うのですが、なぜか「犬上御田鍬」は「いぬがみのみたくわ」ではなく、「いぬがみのみたすき」と呼ばれています。なぜでしょうか。

2. 高向玄理

高向玄理は「たかむこのくろまろ」あるいは「たかむこのげんり」と読まれ、654年に亡くなったことが知られています。高向氏の祖先は朝鮮からやってきた渡来人で、阿知使主とともにやってきた「七姓漢人」(朱・李・多・皀郭・皀・段・高)の「段」姓の後裔で、河内国の「高向村」という地名に由来します。

犬上御田鍬は外交官でしたが、高向玄理は学者でした。彼は608年に小野妹子に随行して隋へ留学し、異国の地で隋の滅亡と唐の建国(618年)を見届け、640年に帰国しました。実に32年の間、高向玄理は隋・唐の政治制度などを学んだのです。帰国後は貴重な人材として重用され、645年の大化改新によって「国博士」(くにのはかせ)という地位につき、新しい政治制度の整備の上でのブレーンとなりました。しかし、翌年には今度は一年間新羅へ赴き、外交交渉を行いました。そしてさらに654年、高向玄理は遣唐使として再び海を渡りますが、その年に異郷の地で亡くなりました。鑑真は一度海を渡るだけであれだけ苦労したというのに、高向玄理はあの時代に幾度も海を渡る国際人でした。これまた資料がないのでわかりませんが、さぞかし大変だったでしょうね。彼の気概や、我々も見習わなければなりません。

というわけで、眼前に広がる大海にしりごむことなく、学びの意欲に燃えた高向玄理の向学心に習おうと、高向玄理のふるさと、大阪府河内長野市は、「くろまろくん」というマスコットを作りました。右手に筆を、左手に巻物を手にした、「くろまろくん」は「生涯学習推進マスコット」として2011年に誕生しました。ゆるキャラ全盛期に生まれたマスコットらしく、「君、ほんとに海を渡れるの?」とつっこみたくなる、優しげで丸っこいシルエットが可愛らしいです。人気のほどは、というと…うーん、いまいち。「ゆるキャラグランプリ」にもエントリーしていますが、あまり芳しくない結果です。いかんせん「くろまろくん」のモデルが「高向玄理」という、「日本史で知っていると受験で差をつけられる用語」くらいにマイナーな人物なので、まだまだ人気は出ていないようです。これからの活躍に期待です。

犬上御田鍬は外交官でしたが、高向玄理は学者でした。彼は608年に小野妹子に随行して隋へ留学し、異国の地で隋の滅亡と唐の建国(618年)を見届け、640年に帰国しました。実に32年の間、高向玄理は隋・唐の政治制度などを学んだのです。帰国後は貴重な人材として重用され、645年の大化改新によって「国博士」(くにのはかせ)という地位につき、新しい政治制度の整備の上でのブレーンとなりました。しかし、翌年には今度は一年間新羅へ赴き、外交交渉を行いました。そしてさらに654年、高向玄理は遣唐使として再び海を渡りますが、その年に異郷の地で亡くなりました。鑑真は一度海を渡るだけであれだけ苦労したというのに、高向玄理はあの時代に幾度も海を渡る国際人でした。これまた資料がないのでわかりませんが、さぞかし大変だったでしょうね。彼の気概や、我々も見習わなければなりません。

というわけで、眼前に広がる大海にしりごむことなく、学びの意欲に燃えた高向玄理の向学心に習おうと、高向玄理のふるさと、大阪府河内長野市は、「くろまろくん」というマスコットを作りました。右手に筆を、左手に巻物を手にした、「くろまろくん」は「生涯学習推進マスコット」として2011年に誕生しました。ゆるキャラ全盛期に生まれたマスコットらしく、「君、ほんとに海を渡れるの?」とつっこみたくなる、優しげで丸っこいシルエットが可愛らしいです。人気のほどは、というと…うーん、いまいち。「ゆるキャラグランプリ」にもエントリーしていますが、あまり芳しくない結果です。いかんせん「くろまろくん」のモデルが「高向玄理」という、「日本史で知っていると受験で差をつけられる用語」くらいにマイナーな人物なので、まだまだ人気は出ていないようです。これからの活躍に期待です。

3. 二人の学問層 旻・南淵請安

高向玄理と同様に隋に勉強しにいった学生のうち、仏教研究のために海を渡った人々をとくに「学問僧」と言います。その学問僧として有名な人物が、旻・南淵請安の二人です。二人は608年の遣隋使で、小野妹子、高向玄理とともに隋へ渡りました。

旻は、「みん」と読み、渡来人の子孫。608年に隋に渡り、632年まで隋・唐で仏教や易学を学びました。帰国後、大化改新で高向玄理とともに国博士に任命され、行政機構の提言を行いました。また、自然現象などに将来の出来事の徴(しるし)を読み取る、祥瑞思想に詳しく、孝徳天皇の時代の元号である「白雉」(はくち)は、献上された白い雉が吉兆であることを旻が指摘したことで決められた、と言います。

南淵請安(みなぶちのしょうあん)も渡来人の子孫で、大和国南淵村にルーツを持ちます。608年から640年まで、つまり高向玄理と同じく32年間を隋と唐で過ごし、高向玄理とともに帰国し、塾を開きました。南淵請安の塾には大化改新の中心となる中大兄皇子と中臣鎌足が通い、二人は南淵請安の塾に向かう道すがら、蘇我氏打倒をはかった、と言われています。国博士など政治に直接関わったという記録はありませんが、日本に進んだ知識をもたらしました。

以上、合計4名の遣隋使を紹介しました。具体的なドラマに乏しいのは資料がないからですが、きっと四者四様、波乱の人生を送ったはずです。資料に残らなかった彼らの人生に思いを馳せてみてもいいかもしれません。もちろん、ゆるキャラにするのも。

旻は、「みん」と読み、渡来人の子孫。608年に隋に渡り、632年まで隋・唐で仏教や易学を学びました。帰国後、大化改新で高向玄理とともに国博士に任命され、行政機構の提言を行いました。また、自然現象などに将来の出来事の徴(しるし)を読み取る、祥瑞思想に詳しく、孝徳天皇の時代の元号である「白雉」(はくち)は、献上された白い雉が吉兆であることを旻が指摘したことで決められた、と言います。

南淵請安(みなぶちのしょうあん)も渡来人の子孫で、大和国南淵村にルーツを持ちます。608年から640年まで、つまり高向玄理と同じく32年間を隋と唐で過ごし、高向玄理とともに帰国し、塾を開きました。南淵請安の塾には大化改新の中心となる中大兄皇子と中臣鎌足が通い、二人は南淵請安の塾に向かう道すがら、蘇我氏打倒をはかった、と言われています。国博士など政治に直接関わったという記録はありませんが、日本に進んだ知識をもたらしました。

以上、合計4名の遣隋使を紹介しました。具体的なドラマに乏しいのは資料がないからですが、きっと四者四様、波乱の人生を送ったはずです。資料に残らなかった彼らの人生に思いを馳せてみてもいいかもしれません。もちろん、ゆるキャラにするのも。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)