怖い顔の仏像「明王」武田信玄や芥川龍之介も惹きつける魅力とエピソード

関連キーワード

明王の顔が「怖い」わけ

仏像、仏様は基本的に穏やかな表情をしておられます。「仏のような顔」なんて言葉もありますが、まさにその通り。

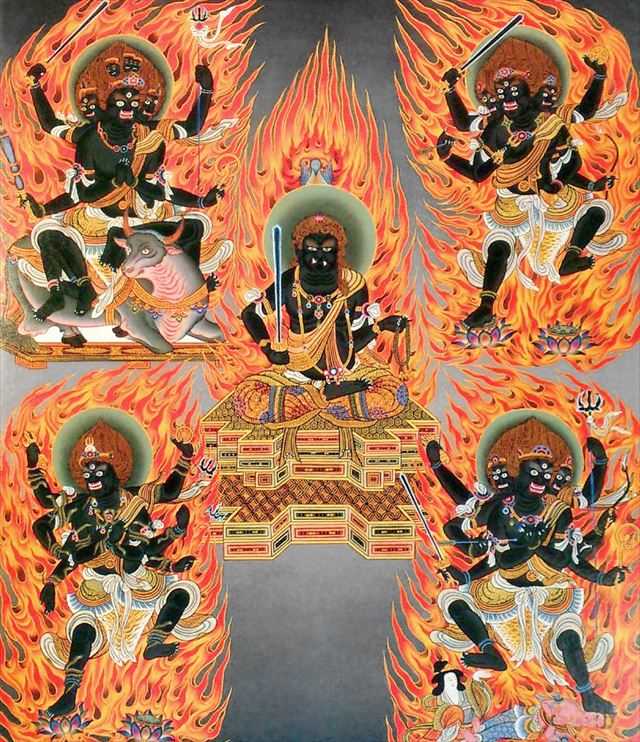

しかし、中には「怖い」印象を与える仏像もありますね。そう、「明王」と呼ばれる一群です。通常イメージされる明王の姿と言えば炎を背負い、時には武器を持ち、憤怒の表情をしています。見ようによっては威嚇するかのごとき様相をしていて、ちょっと敬遠したくなるかも知れません。

しかしそこにはちゃんと理由があるのです。

明王様たちの顔が「怖い」のは別に怒っているわけではなく「仏道を説く!聞かん奴はねじ伏せてでも説く!」という覚悟のようなもので、一種の威嚇ですね。と言っても、それは「帰依しない奴には罰を当てる!」といった仏罰を加えるためのものではなく、あくまで仏教のため、ひいては人々を救うため。つまりは一種の愛の鞭ですね。怖い顔の明王たちも衆生を救うためにおられるのです。

そういう意味では、他の仏様と何ら変わりないのです。厳密には明王様たちは「天」と呼ばれる、仏様としては下位に属する存在のようです。

しかし、中には「怖い」印象を与える仏像もありますね。そう、「明王」と呼ばれる一群です。通常イメージされる明王の姿と言えば炎を背負い、時には武器を持ち、憤怒の表情をしています。見ようによっては威嚇するかのごとき様相をしていて、ちょっと敬遠したくなるかも知れません。

しかしそこにはちゃんと理由があるのです。

明王様たちの顔が「怖い」のは別に怒っているわけではなく「仏道を説く!聞かん奴はねじ伏せてでも説く!」という覚悟のようなもので、一種の威嚇ですね。と言っても、それは「帰依しない奴には罰を当てる!」といった仏罰を加えるためのものではなく、あくまで仏教のため、ひいては人々を救うため。つまりは一種の愛の鞭ですね。怖い顔の明王たちも衆生を救うためにおられるのです。

そういう意味では、他の仏様と何ら変わりないのです。厳密には明王様たちは「天」と呼ばれる、仏様としては下位に属する存在のようです。

怖くない顔の明王もいる

散々「顔が怖い」と言いましたが、穏やかな様相の明王様もいます。

それは「孔雀明王」。乗っている孔雀の食性(毒蛇などを食べる)に関係しているようです。

つまり、孔雀が邪欲という毒を食らうため憤怒の表情をすることはない、ということなんでしょう。

ちなみに穏やかな顔の明王は孔雀明王だけだそうです。

それは「孔雀明王」。乗っている孔雀の食性(毒蛇などを食べる)に関係しているようです。

つまり、孔雀が邪欲という毒を食らうため憤怒の表情をすることはない、ということなんでしょう。

ちなみに穏やかな顔の明王は孔雀明王だけだそうです。

武将信玄の残した不動明王

出家して仏法に帰依した異色の戦国武将、武田信玄。彼もまた明王とはかかわりがありました。

それは信玄が出家する前。わざわざ京の都から仏師を呼び寄せ、自身をモデルに(実際に寸法を測った模様)不動明王像を作らせたことがありました。

しかもこの際に信玄は髪を断ち切り、その髪を像に塗り込んだのです。何というロマン溢れるエピソード。この像は今なお信玄ゆかりの神社に安置されているそうな。

信玄と言えば、ライバルと言える武将のひとりに上杉謙信がいますが、謙信同様に軍神である毘沙門天を祀っていたとの話もありますし、信仰に厚かったんですね。「不動明王と化してまで戦う」という決意の証でしょうか。

別のライバル織田信長は寺の焼き討ちなどを行い、神仏を当てにしないというスタンス(というか焼き討ちにされた寺の僧侶が生臭状態だったという話もあるようですが)だったようですが、よい悪いではなく仏像やその扱いから戦国武将の性格の違いなども見て取れます。

各人の人間性も垣間見える貴重な資料と言えますね。

それは信玄が出家する前。わざわざ京の都から仏師を呼び寄せ、自身をモデルに(実際に寸法を測った模様)不動明王像を作らせたことがありました。

しかもこの際に信玄は髪を断ち切り、その髪を像に塗り込んだのです。何というロマン溢れるエピソード。この像は今なお信玄ゆかりの神社に安置されているそうな。

信玄と言えば、ライバルと言える武将のひとりに上杉謙信がいますが、謙信同様に軍神である毘沙門天を祀っていたとの話もありますし、信仰に厚かったんですね。「不動明王と化してまで戦う」という決意の証でしょうか。

別のライバル織田信長は寺の焼き討ちなどを行い、神仏を当てにしないというスタンス(というか焼き討ちにされた寺の僧侶が生臭状態だったという話もあるようですが)だったようですが、よい悪いではなく仏像やその扱いから戦国武将の性格の違いなども見て取れます。

各人の人間性も垣間見える貴重な資料と言えますね。

欲は糧にせよ。愛染明王の教え

基本的に「顔が怖い」と繰り返してきた明王ですが、「愛」に関する明王もいます。

その名は愛染明王。名前にストレートに「愛」が入っています。しかし「愛はいいよ、素晴らしいよ」と説くだけの脳内お花畑な方ではありません。調べて分かったことですが、ここで言う「愛」というのは煩悩がらみの愛のことだそうです。つまり、食欲・睡眠欲と共に、人にとって必要な三大欲求のひとつのことです。

仏教だけでなく大方の宗教では「汚らわしい欲望」とされていますが、仏教では「子供を儲けるためならいいよ」ということになっているようです。とは言え、現実としては煩悩にまみれた方々も多々ありますね。

煩悩を焼き清める明王様方もお怒りでしょうが、愛染明王様は少しだけ違います。だからと言って男性の皆さん、くれぐれもぬか喜びはしないように。「人間だって動物。欲があるのは仕方ない。でも、あんまり欲にまみれてないで、その力を他のことに使いなさいね」というのが愛染明王様の教えのようです。

大いに賛成です。ただ食欲などを別の方向(修行とか)に向けろと言われたら、ちょーっと、いや、大いに自信がありませんけれども。

その名は愛染明王。名前にストレートに「愛」が入っています。しかし「愛はいいよ、素晴らしいよ」と説くだけの脳内お花畑な方ではありません。調べて分かったことですが、ここで言う「愛」というのは煩悩がらみの愛のことだそうです。つまり、食欲・睡眠欲と共に、人にとって必要な三大欲求のひとつのことです。

仏教だけでなく大方の宗教では「汚らわしい欲望」とされていますが、仏教では「子供を儲けるためならいいよ」ということになっているようです。とは言え、現実としては煩悩にまみれた方々も多々ありますね。

煩悩を焼き清める明王様方もお怒りでしょうが、愛染明王様は少しだけ違います。だからと言って男性の皆さん、くれぐれもぬか喜びはしないように。「人間だって動物。欲があるのは仕方ない。でも、あんまり欲にまみれてないで、その力を他のことに使いなさいね」というのが愛染明王様の教えのようです。

大いに賛成です。ただ食欲などを別の方向(修行とか)に向けろと言われたら、ちょーっと、いや、大いに自信がありませんけれども。

芥川龍之介『地獄変』の元ネタにも明王が

芥川龍之介の傑作短編小説『地獄変』。

絵仏師(彫刻ではなく、絵として仏像を表す仏師のこと)の割に寺などにお布施をせず、人間関係も良好とは言えない良秀という人物を主人公にしたこの物語、あながち不動明王と無関係でもありませんでした。

『地獄変』の物語においては、偏屈な老絵師の「人物像」を描き、一人娘という唯一無二の「人間性」をとどめてくれる存在(といっても人形のように猫かわいがりしているだけの印象もありますが)を出すことで辛うじてバランスが保てているといった感じでした。しかしそれも、パトロンたる堀川の大殿様による「地獄の絵を屏風に描け」という命令により徐々に変化していくのでした……。この物語は完全オリジナルではなく、『宇治拾遺物語』という古典文学にある絵仏師の物語なんですが、主人公は『地獄変』同様に絵仏師良秀(と言っても、読みは違いますが)。

良秀は『地獄変』で「見たものじゃないと描けない」と殿様に訴えていましたが、その性質は『宇治拾遺物語』の時点でありました。(意識していたかどうかはともかく)不動明王の絵の依頼があったのですが、これがなかなか進まない。理由は「背景に背負っている炎がどうしても描けない」から。

何せ不動明王の炎は煩悩を焼き祓う(というより焼き清める?)ための大事な要素。

「これが描けなきゃどうしようもないんじゃー!」と仕事に妥協を許さない良秀さん。

いくら描いても納得がいきません。さすがプロです。

そんなある日、事件が起きます。近隣で火災が起きました。「死んだら元も子もないじゃん!」と妻子を置いて(これもひどい話ですが)自分だけ逃走。

高台で同じく避難した近所の人々が見たのは、自身の家が焼けるのを見て笑っている良秀の姿。「アンタ何笑ってんの!?」と聞かれるや、こう答えました。

「やっとお不動様の背中の炎が描けるよ」そう、家々を焼き払う炎の動きをつぶさに観察していたのです。

『地獄変』ではその絵は『よぢり不動』と呼ばれていました。もしこれが出世作だとすると、『地獄変』での顛末が非常に皮肉なものとなります。

完成した『地獄変』の屏風絵は、良秀をよく思っていなかった僧侶をさえ唸らせるほどの出来でしたが、愛する娘を犠牲にしての完成。語り手をはじめ、常人なら目をそむけたくなる光景が繰り広げられたわけです。語り手の言葉は三度目に焼かれるのは良秀であることを示唆しているようでした。絵仏師としての仕事は全うしたものの、父として、人としての一線は逸脱してしまったわけです。そこが何とも恐ろしいお話です。『宇治拾遺物語』の時点で「お不動さんの絵が描ける」と喜んでいる辺り、天才って怖いものですね。

「いい絵を描きたい」「いい仕事をしなくてはならない」という心構えは立派ですが、その過程で生じた気持ちはある意味で煩悩(絵が完成すれば他者がどうなってもいい、という気持ちがある。事実、劇中で弟子をミミズクに襲わせたり、鎖でぐるぐる巻きにして、蛇に噛まれそうになっていたり。「蛇のせいで描き損ねた」と、あくまでも絵優先)。

良秀の最期は、かつて描いた『よぢり不動』の炎に、ではなく地獄の炎に焼かれる羽目になってしまいました。

絵仏師(彫刻ではなく、絵として仏像を表す仏師のこと)の割に寺などにお布施をせず、人間関係も良好とは言えない良秀という人物を主人公にしたこの物語、あながち不動明王と無関係でもありませんでした。

『地獄変』の物語においては、偏屈な老絵師の「人物像」を描き、一人娘という唯一無二の「人間性」をとどめてくれる存在(といっても人形のように猫かわいがりしているだけの印象もありますが)を出すことで辛うじてバランスが保てているといった感じでした。しかしそれも、パトロンたる堀川の大殿様による「地獄の絵を屏風に描け」という命令により徐々に変化していくのでした……。この物語は完全オリジナルではなく、『宇治拾遺物語』という古典文学にある絵仏師の物語なんですが、主人公は『地獄変』同様に絵仏師良秀(と言っても、読みは違いますが)。

良秀は『地獄変』で「見たものじゃないと描けない」と殿様に訴えていましたが、その性質は『宇治拾遺物語』の時点でありました。(意識していたかどうかはともかく)不動明王の絵の依頼があったのですが、これがなかなか進まない。理由は「背景に背負っている炎がどうしても描けない」から。

何せ不動明王の炎は煩悩を焼き祓う(というより焼き清める?)ための大事な要素。

「これが描けなきゃどうしようもないんじゃー!」と仕事に妥協を許さない良秀さん。

いくら描いても納得がいきません。さすがプロです。

そんなある日、事件が起きます。近隣で火災が起きました。「死んだら元も子もないじゃん!」と妻子を置いて(これもひどい話ですが)自分だけ逃走。

高台で同じく避難した近所の人々が見たのは、自身の家が焼けるのを見て笑っている良秀の姿。「アンタ何笑ってんの!?」と聞かれるや、こう答えました。

「やっとお不動様の背中の炎が描けるよ」そう、家々を焼き払う炎の動きをつぶさに観察していたのです。

『地獄変』ではその絵は『よぢり不動』と呼ばれていました。もしこれが出世作だとすると、『地獄変』での顛末が非常に皮肉なものとなります。

完成した『地獄変』の屏風絵は、良秀をよく思っていなかった僧侶をさえ唸らせるほどの出来でしたが、愛する娘を犠牲にしての完成。語り手をはじめ、常人なら目をそむけたくなる光景が繰り広げられたわけです。語り手の言葉は三度目に焼かれるのは良秀であることを示唆しているようでした。絵仏師としての仕事は全うしたものの、父として、人としての一線は逸脱してしまったわけです。そこが何とも恐ろしいお話です。『宇治拾遺物語』の時点で「お不動さんの絵が描ける」と喜んでいる辺り、天才って怖いものですね。

「いい絵を描きたい」「いい仕事をしなくてはならない」という心構えは立派ですが、その過程で生じた気持ちはある意味で煩悩(絵が完成すれば他者がどうなってもいい、という気持ちがある。事実、劇中で弟子をミミズクに襲わせたり、鎖でぐるぐる巻きにして、蛇に噛まれそうになっていたり。「蛇のせいで描き損ねた」と、あくまでも絵優先)。

良秀の最期は、かつて描いた『よぢり不動』の炎に、ではなく地獄の炎に焼かれる羽目になってしまいました。

まとめ

ああだこうだと言いましたが、見た目にカッコよく、迫力はありますよね。背にした炎も何もかも、覚悟の表れなのです。「明王」というその名前にも、そもそも常人を超越した意味合いが込められています。厳しめのお父さん的な存在、といったところでしょうか。

日本の素晴らしき仏像 勝負祈願のご利益なら不動明王などなどご紹介!

最近では、若い方の間でも仏像を見たり、写真に収めたりするのが一般的になってきましたね。

また、美術館でも西洋画にまじり「仏像展」などが催されることも、増えた気がします。

そこで、今回は4つの仏像について、いろいろな方向から検証し、ご紹介をしてきたいと思います。

また、美術館でも西洋画にまじり「仏像展」などが催されることも、増えた気がします。

そこで、今回は4つの仏像について、いろいろな方向から検証し、ご紹介をしてきたいと思います。

1.愛の神様愛染明王

インド名を「ラーガラージャ」または「マハー・ラーガ」とも言い、人間の煩悩を愛欲にかえてしまう明王で恋愛成就にご利益があるそうです。

「愛欲」というのは煩悩でもあるのですが、これを消滅させるということは人間にとっては不可能ですよね。

愛染明王はそんな悩み多き人間に「愛欲」を肯定して、気持ちを軽くしてくれる、という大変ありがたい神様なのです。

真言 オン・マカラギャ・バゾロシュニシャ・バザラサトバ・ジャク・ウン・バン・コク

愛染明王の真言の威力は絶大で、30万回唱えるとあらゆる相手から慕われ愛されるようになると言われています。また、真言は聞くだけでもその波動を浴びることから、大変にご利益があるとされています。

<愛染明王を本尊とする主な寺院>

金剛三昧院(和歌山県)

舎那院(滋賀県)

愛染院(東京都)

光明山愛染院(東京都)

愛染明王堂(静岡県)→運慶の作である仏像がある

駒形山妙高寺(新潟県)

こちらのお寺は大河ドラマでも有名になった、かの直江兼続も戦勝を祈願したとされる有名なお寺でもあり、こちらの愛染明王坐像は重要文化財に指定されています。

大阪で最も有名なお寺が天王寺区にある「勝鬢院」で、聖徳太子四天王寺四院のひとつである由緒あるお寺です。

勝鬢院では、夏に「愛染祭り」を開催し、普段はお目にかかれない愛染明王様や大日大勝金剛尊の特別ご開帳をはじめ、谷町筋を宝恵駕籠(ほえかご)に「愛染娘」を乗せて練り歩くパレードなどがあります。

愛染明王のご利益は何も恋愛だけにとどまりません、「愛染明王十二大願」によりますと「女性に善き愛を与えて良い縁を結び、結婚後は善根となる子供を育てる。」や「女性の出産の苦しみを和らげ、その子のために信心すれば、子供には福徳と愛嬌を授ける。」この「十二大願」は民衆を煩悩から救うために愛染様が誓願をしてくださっている、というものです。

女性にとっては恋愛の延長線上にある、結婚、出産も人生の大きなイベントです。

愛染明王様は、女性の生涯における一大イベントまでも応援してくださるありがた~い 神様であったのですね。

「愛欲」というのは煩悩でもあるのですが、これを消滅させるということは人間にとっては不可能ですよね。

愛染明王はそんな悩み多き人間に「愛欲」を肯定して、気持ちを軽くしてくれる、という大変ありがたい神様なのです。

真言 オン・マカラギャ・バゾロシュニシャ・バザラサトバ・ジャク・ウン・バン・コク

愛染明王の真言の威力は絶大で、30万回唱えるとあらゆる相手から慕われ愛されるようになると言われています。また、真言は聞くだけでもその波動を浴びることから、大変にご利益があるとされています。

<愛染明王を本尊とする主な寺院>

金剛三昧院(和歌山県)

舎那院(滋賀県)

愛染院(東京都)

光明山愛染院(東京都)

愛染明王堂(静岡県)→運慶の作である仏像がある

駒形山妙高寺(新潟県)

こちらのお寺は大河ドラマでも有名になった、かの直江兼続も戦勝を祈願したとされる有名なお寺でもあり、こちらの愛染明王坐像は重要文化財に指定されています。

大阪で最も有名なお寺が天王寺区にある「勝鬢院」で、聖徳太子四天王寺四院のひとつである由緒あるお寺です。

勝鬢院では、夏に「愛染祭り」を開催し、普段はお目にかかれない愛染明王様や大日大勝金剛尊の特別ご開帳をはじめ、谷町筋を宝恵駕籠(ほえかご)に「愛染娘」を乗せて練り歩くパレードなどがあります。

愛染明王のご利益は何も恋愛だけにとどまりません、「愛染明王十二大願」によりますと「女性に善き愛を与えて良い縁を結び、結婚後は善根となる子供を育てる。」や「女性の出産の苦しみを和らげ、その子のために信心すれば、子供には福徳と愛嬌を授ける。」この「十二大願」は民衆を煩悩から救うために愛染様が誓願をしてくださっている、というものです。

女性にとっては恋愛の延長線上にある、結婚、出産も人生の大きなイベントです。

愛染明王様は、女性の生涯における一大イベントまでも応援してくださるありがた~い 神様であったのですね。

2.勝負祈願なら不動明王

不動明王は、梵名(インド名)を「アチャラナータ」と言い、密教でいう五大明王の中で最も有名でかつ代表的な明王であり、大日如来の化身とも言われています。ご利益も幅広く、特に「勝負祈願」「立身出世」「商売繁盛」などにご利益があるとされています。

その起源は、ヒンドゥー教の最高神シヴァ神であるとの説もあり、また大日如来の化身との説など、諸説があります。

8世紀に日本に最初に不動明王の図像を持ち込んだのが。かの有名な空海でありました。

空海が唐より帰国する際に、海が荒れて非常に危ない目にあったとき「不動明王」に心の中で祈願し、そのおかげで無事帰国ができた。という伝承もあるほどです。このことからも、不動明王様の力の大きさを知っていただけると思います。

真言 ノウマク・サンマンダバザラダン・センダ・マカロシャダ・ソワタヤ・ウンタラタ・カンマン

真言の大意は「不動明王よ、迷いを打ち破り、障りを取り除き、所願を成就してください。」という大意であるそうです。

不動明王を本尊とする主な寺院>

深川不動堂(東京都)→こちらは成田山新勝寺の東京別院でもあります。

成田山新勝寺(千葉県)

東寺(京都)→平安時代 国宝

新薬師寺(奈良県)→平安時代 重要文化財

また、三不動といって色のついている不動明王もあります。

★三不動

黄不動→園城寺(滋賀県)

青不動→青蓮院(京都)

赤不動→高野山明王院(和歌山)

他説もあり

目黒不動→瀧泉寺

目白不動→金乗院

目赤不動→南谷寺

不動明王の形相を見ていると、正直ちょっぴり怖さも感じますが… このお顔は我々を叱っているのではなく、迷いや弱気になっている我々のこころを叱咤激励くださっているそうなのです。有難い神様ですね。

東京の門前仲町にある、「深川不動堂」古くから「深川のお不動さん」として地元市民だけでなく、全国から参拝する人達で参道はいつもにぎわっています。

起源は、江戸時代まで遡ります。当時まだ交通の発達していない時代に一生に一度、江戸でも成田不動を拝みたい、という庶民の切なる願いにより 当初は近くの富岡八幡宮の別当「永代寺」の境内に「出張開帳」が行われたのがはじまりで正式に今の場所に本堂が建立されていたのは、明治4年であるそうです。

こちらの院では月に一度、「写経大会」と「写仏大会」を開催、私も写経大会には何度か足を運んだことがありますが御坊様たちの有難いご講話につづいて、聞くありがたいお経。はまさに圧巻!神聖な空気に圧倒されました。

その後、静かに写経タイムに入るのですが、大勢の方と願いをこめてひとつの部屋で写経ができるって、ほんとに有難いことでもあり、ひとりで写経するよりは、ピッと「氣」も引き締まる思いでとても集中できました。

もし、機会があれば一度足を運んでみてはいかがでしょうか?

住所:東京都江東区富岡1-17-13

アクセス:東西線「門前仲町」徒歩2分 大江戸線「門前仲町」徒歩5分

※写経大会、毎月1日。写仏大会、毎月28日。ですが、日程変更になることもありますので院の方に確認してからお出かけください。

その起源は、ヒンドゥー教の最高神シヴァ神であるとの説もあり、また大日如来の化身との説など、諸説があります。

8世紀に日本に最初に不動明王の図像を持ち込んだのが。かの有名な空海でありました。

空海が唐より帰国する際に、海が荒れて非常に危ない目にあったとき「不動明王」に心の中で祈願し、そのおかげで無事帰国ができた。という伝承もあるほどです。このことからも、不動明王様の力の大きさを知っていただけると思います。

真言 ノウマク・サンマンダバザラダン・センダ・マカロシャダ・ソワタヤ・ウンタラタ・カンマン

真言の大意は「不動明王よ、迷いを打ち破り、障りを取り除き、所願を成就してください。」という大意であるそうです。

不動明王を本尊とする主な寺院>

深川不動堂(東京都)→こちらは成田山新勝寺の東京別院でもあります。

成田山新勝寺(千葉県)

東寺(京都)→平安時代 国宝

新薬師寺(奈良県)→平安時代 重要文化財

また、三不動といって色のついている不動明王もあります。

★三不動

黄不動→園城寺(滋賀県)

青不動→青蓮院(京都)

赤不動→高野山明王院(和歌山)

他説もあり

目黒不動→瀧泉寺

目白不動→金乗院

目赤不動→南谷寺

不動明王の形相を見ていると、正直ちょっぴり怖さも感じますが… このお顔は我々を叱っているのではなく、迷いや弱気になっている我々のこころを叱咤激励くださっているそうなのです。有難い神様ですね。

東京の門前仲町にある、「深川不動堂」古くから「深川のお不動さん」として地元市民だけでなく、全国から参拝する人達で参道はいつもにぎわっています。

起源は、江戸時代まで遡ります。当時まだ交通の発達していない時代に一生に一度、江戸でも成田不動を拝みたい、という庶民の切なる願いにより 当初は近くの富岡八幡宮の別当「永代寺」の境内に「出張開帳」が行われたのがはじまりで正式に今の場所に本堂が建立されていたのは、明治4年であるそうです。

こちらの院では月に一度、「写経大会」と「写仏大会」を開催、私も写経大会には何度か足を運んだことがありますが御坊様たちの有難いご講話につづいて、聞くありがたいお経。はまさに圧巻!神聖な空気に圧倒されました。

その後、静かに写経タイムに入るのですが、大勢の方と願いをこめてひとつの部屋で写経ができるって、ほんとに有難いことでもあり、ひとりで写経するよりは、ピッと「氣」も引き締まる思いでとても集中できました。

もし、機会があれば一度足を運んでみてはいかがでしょうか?

住所:東京都江東区富岡1-17-13

アクセス:東西線「門前仲町」徒歩2分 大江戸線「門前仲町」徒歩5分

※写経大会、毎月1日。写仏大会、毎月28日。ですが、日程変更になることもありますので院の方に確認してからお出かけください。

3.観音菩薩・千手観音

観音菩薩はインド名を「アヴァローキテーシュヴァラ・ボーディサットヴァ」と言います。

別名を「観世音菩薩」「観自在菩薩」とも言い、仏教の菩薩の中でも最も広い信仰を集めています。

真言は観音様によって違い多岐にわたりますが、ここでは、最も短く唱えやすい「聖観音」の真言をご紹介いたします。

オン・アロリキャ・ソワカ

<観音菩薩・千寿観音を本尊とする主な寺院>

浅草寺(東京都)

護国寺(東京都)

長谷寺(神奈川県)

大船観音寺(神奈川県)

広隆寺(京都)

清水寺(京都)→重要文化財 千手観音

三十三間堂(京都)

観音様が世の中を救済するときにそれぞれの人々の性格や個性に応じ、33種類もの化身をされた、と法華経に説かれているのですが、このことを「普門示現(ふもんじげん)」と言います。

法華経とは別に密教の経典にも同じ記載があり、このことから、「33」という数字は「三十三間堂」や「西国三十三所観音霊場」などにみられる「33」の 数字の由来と言われているそうです。

観音様の中でもっとも、知られているのが「千手観音」でしょう。

インド名を「サハスラブジャ・アーリア・アヴァ・ローキテーシュヴァラ」と言います。

千の手はそれぞれの掌に一眼をもつとされていることから「千手千眼」とも言われ民衆すべてを救おうという、千手観音の慈悲の深さと広さを表現しています。

また、他説には悩んでいる人間一人ひとりの中に「千の手」≒「千の方法」があるということを教えている、という説もあります。

日本における主な「千手観音像」は京都・奈良に集中しているのですが、中でも最古ものは8~9世紀に伝わった唐招提寺金剛像(奈良県)のものではないかと言われています。

別名を「観世音菩薩」「観自在菩薩」とも言い、仏教の菩薩の中でも最も広い信仰を集めています。

真言は観音様によって違い多岐にわたりますが、ここでは、最も短く唱えやすい「聖観音」の真言をご紹介いたします。

オン・アロリキャ・ソワカ

<観音菩薩・千寿観音を本尊とする主な寺院>

浅草寺(東京都)

護国寺(東京都)

長谷寺(神奈川県)

大船観音寺(神奈川県)

広隆寺(京都)

清水寺(京都)→重要文化財 千手観音

三十三間堂(京都)

観音様が世の中を救済するときにそれぞれの人々の性格や個性に応じ、33種類もの化身をされた、と法華経に説かれているのですが、このことを「普門示現(ふもんじげん)」と言います。

法華経とは別に密教の経典にも同じ記載があり、このことから、「33」という数字は「三十三間堂」や「西国三十三所観音霊場」などにみられる「33」の 数字の由来と言われているそうです。

観音様の中でもっとも、知られているのが「千手観音」でしょう。

インド名を「サハスラブジャ・アーリア・アヴァ・ローキテーシュヴァラ」と言います。

千の手はそれぞれの掌に一眼をもつとされていることから「千手千眼」とも言われ民衆すべてを救おうという、千手観音の慈悲の深さと広さを表現しています。

また、他説には悩んでいる人間一人ひとりの中に「千の手」≒「千の方法」があるということを教えている、という説もあります。

日本における主な「千手観音像」は京都・奈良に集中しているのですが、中でも最古ものは8~9世紀に伝わった唐招提寺金剛像(奈良県)のものではないかと言われています。

4.大日如来は宇宙の真理

インド名を「マハー・ヴァイローチャナ」と言い、真言密教の教主と言われています。

万物宇宙のすべては大日如来が発した「阿」という字からはじまっていると言われ、また大日「大いなる日輪」という意味です。

宇宙の真理、またそのものを表し、命あるものの根源であり、すべての神は大日如来の化身とも言われています。

天照大神・盧舎那仏などや旧約聖書に登場するヤハウェは同一視されています。

真言 金剛界→オン・バザラダド・バン

胎臓界→オン・アビラ・ウン・ケン

★円成寺(奈良県)

こちらのお寺はかなりの山奥にひっそりとたたずむ、昔ながらのお寺ですが仏師・運慶の最も初期の作品である国宝・大日如来像があるのです。

その他にも、桧皮葺きの楼門や舞台付寝殿造りの阿弥陀堂は重要文化財に春日堂、白山堂は日本最古の春日造り社殿として国宝指定されているなど国宝級のものが一ヵ所にギュッとつまった、珍しく霊験あらたなお寺なのです。

住所:奈良県奈良市忍辱山町1273

アクセス:JR奈良駅よりバス「柳生行」で「忍辱山」で下車

大日如来と言えば、自ずと曼荼羅を思い浮かべる方も多いと思います。

曼荼羅とは一言でいうと仏教で言うところの悟りの世界を意味します。

密教においては、悟りにおける世界観を文字やシンボル、神々の図を用いて象徴的に表現したものですが、真ん中に大日如来のお姿が示されていることから全ての真理の根源を表現していると言えるでしょう。

曼荼羅の中でも「金剛界曼荼羅」は「金剛頂経」を根拠としており9つの会(え)で構成されており規則性のある図柄になっています。

一方の「胎臓界曼荼羅」は「大日経」を根拠としており12院で構成、仏様やヒンズー教の神々によって聖なる世界を表現しています。

この「胎臓界曼荼羅」がいわゆる、大日如来を中心として描かれているポピュラーな曼荼羅の方です。

大日如来を中心として12の院が内から外へ向かっているのは大日如来の智慧が世の中にいきわたるさまを表現しているのだそうです。

それに対して「金剛界曼荼羅」は中心の「成身会(え)」から左回りに上昇する向上門と右回りに進む向下門によって、仏の救済の道程と聖なる世界への展開を象徴的に図によって説明したもの だそうです。

一口に曼荼羅といっても、奥深いものですね。

曼荼羅を見る機会があれば、どちらのタイプの曼荼羅か観察してみるのも面白いかもしれませんヨ。

いかがでしたでしょうか。4つの仏像について簡単にですが、ご紹介させていただきました。

仏像はお寺に行かないと見ることが出来ませんが、おうちでも毎日御祈願したいときはやはり本尊がないとなんとなく御祈願する雰囲気が出ないですよね。

そこで、そんな方には小さいですが、ネットでも気軽にお守りご本尊が購入できるようになりました。

貴方だけの小さなご本尊様をお部屋にお迎えすると、お部屋の中にあなただけの「プチパワースポット空間」ができます。

毎日手を合わせれば、確実に「開運」を引き寄せることでしょう!

万物宇宙のすべては大日如来が発した「阿」という字からはじまっていると言われ、また大日「大いなる日輪」という意味です。

宇宙の真理、またそのものを表し、命あるものの根源であり、すべての神は大日如来の化身とも言われています。

天照大神・盧舎那仏などや旧約聖書に登場するヤハウェは同一視されています。

真言 金剛界→オン・バザラダド・バン

胎臓界→オン・アビラ・ウン・ケン

★円成寺(奈良県)

こちらのお寺はかなりの山奥にひっそりとたたずむ、昔ながらのお寺ですが仏師・運慶の最も初期の作品である国宝・大日如来像があるのです。

その他にも、桧皮葺きの楼門や舞台付寝殿造りの阿弥陀堂は重要文化財に春日堂、白山堂は日本最古の春日造り社殿として国宝指定されているなど国宝級のものが一ヵ所にギュッとつまった、珍しく霊験あらたなお寺なのです。

住所:奈良県奈良市忍辱山町1273

アクセス:JR奈良駅よりバス「柳生行」で「忍辱山」で下車

大日如来と言えば、自ずと曼荼羅を思い浮かべる方も多いと思います。

曼荼羅とは一言でいうと仏教で言うところの悟りの世界を意味します。

密教においては、悟りにおける世界観を文字やシンボル、神々の図を用いて象徴的に表現したものですが、真ん中に大日如来のお姿が示されていることから全ての真理の根源を表現していると言えるでしょう。

曼荼羅の中でも「金剛界曼荼羅」は「金剛頂経」を根拠としており9つの会(え)で構成されており規則性のある図柄になっています。

一方の「胎臓界曼荼羅」は「大日経」を根拠としており12院で構成、仏様やヒンズー教の神々によって聖なる世界を表現しています。

この「胎臓界曼荼羅」がいわゆる、大日如来を中心として描かれているポピュラーな曼荼羅の方です。

大日如来を中心として12の院が内から外へ向かっているのは大日如来の智慧が世の中にいきわたるさまを表現しているのだそうです。

それに対して「金剛界曼荼羅」は中心の「成身会(え)」から左回りに上昇する向上門と右回りに進む向下門によって、仏の救済の道程と聖なる世界への展開を象徴的に図によって説明したもの だそうです。

一口に曼荼羅といっても、奥深いものですね。

曼荼羅を見る機会があれば、どちらのタイプの曼荼羅か観察してみるのも面白いかもしれませんヨ。

いかがでしたでしょうか。4つの仏像について簡単にですが、ご紹介させていただきました。

仏像はお寺に行かないと見ることが出来ませんが、おうちでも毎日御祈願したいときはやはり本尊がないとなんとなく御祈願する雰囲気が出ないですよね。

そこで、そんな方には小さいですが、ネットでも気軽にお守りご本尊が購入できるようになりました。

貴方だけの小さなご本尊様をお部屋にお迎えすると、お部屋の中にあなただけの「プチパワースポット空間」ができます。

毎日手を合わせれば、確実に「開運」を引き寄せることでしょう!

不動明王と頼れる仲間たち。五大明王

どんなに温厚な人だって、ときには怒りをあらわにすることもあります。

まさに「仏の顔も三度まで」。愛の鞭で教え導く仏様もおられ、密教では、トップにして宇宙の中心大日如来が、「こいつは厳しめに行かないととアカンな」と変化した姿、とされています。

明王の「明」は仏の智慧を示し、「王」というのは国王とかではなく、「偉大な者」という意味を持っています。つまり「智慧を身につけた偉大なる者」。

明王は忿怒相と呼ばれる表情で表されます(孔雀明王は例外)が、これは「何で分からないんだ、バカモノがあ!」と、父親が泣きながら息子を殴るような心境を表しているようです。

まさに「仏の顔も三度まで」。愛の鞭で教え導く仏様もおられ、密教では、トップにして宇宙の中心大日如来が、「こいつは厳しめに行かないととアカンな」と変化した姿、とされています。

明王の「明」は仏の智慧を示し、「王」というのは国王とかではなく、「偉大な者」という意味を持っています。つまり「智慧を身につけた偉大なる者」。

明王は忿怒相と呼ばれる表情で表されます(孔雀明王は例外)が、これは「何で分からないんだ、バカモノがあ!」と、父親が泣きながら息子を殴るような心境を表しているようです。

天部と明王の違い

明王は、仏教や密教に存在する四段階の位の三番目で、天部はその下です。共にインドの神様が元ですが、仏法を護るのに何故分けるのでしょうか?明王とは、皆に教えを説く為に大日如来が変化した姿。天部は仏教に入った神々で、仏敵からの守り神というわけです。

一番人気の不動明王

サンスクリット名はアチャラ・ナータ。単に「アチャラ」とされることもあります。

元はヒンドゥー教の破壊神、シヴァ神ではないかと言われていますが、シヴァ神に「仏教においでよ」と説得に向かう話もまたあります。インド関係の神話は経典も多いので、こうした混同も多々あるようです。

しかし現地のインドでは仏教よりもヒンドゥー教が幅を利かせ、中国でも今ひとつ芽が出ず。日本に来てようやく不動尊と称されるようになった、ある意味苦労人です。

四国八十八箇所や、観音三十三箇所のような三十六箇所の聖地巡礼があります。像容としては一番人間に近い、一面二臂型。背中炎を背負い、宝剣と羂索を持ちます。共に救済と仏敵排除に使う物です。

元はヒンドゥー教の破壊神、シヴァ神ではないかと言われていますが、シヴァ神に「仏教においでよ」と説得に向かう話もまたあります。インド関係の神話は経典も多いので、こうした混同も多々あるようです。

しかし現地のインドでは仏教よりもヒンドゥー教が幅を利かせ、中国でも今ひとつ芽が出ず。日本に来てようやく不動尊と称されるようになった、ある意味苦労人です。

四国八十八箇所や、観音三十三箇所のような三十六箇所の聖地巡礼があります。像容としては一番人間に近い、一面二臂型。背中炎を背負い、宝剣と羂索を持ちます。共に救済と仏敵排除に使う物です。

破壊神をも踏み殺す降三世明王

東方に位置します。サンスクリット名はトライローキャ・ヴィジャヤ。別の説ではシュンバ、ニシュンバという悪神アスラの兄弟の合体バージョンとも言われています。日本名も「ごうざんぜ」という猛々しい響きですが、元は「三つの世界を制する」といった意味になります。

アスラ神族兄弟が天・地上・地価の三つの世界を制した王の仇討ちをしたという伝承もありますが、密教ではシヴァ神(現在・過去・未来を制した。降三世明王の制した三つの世界に関しては三つの煩悩など諸説あります)とバトルしています。「仏教に来なさい」「嫌だね。俺は神々の王だぞ」「いいから来い!」とバトルを始め、勢い余って殺害。

大日如来の力で蘇ったシヴァ神夫妻は仏教入り、というわけです。降三世明王の主な像容は降三世印という独自の印を結び、足元でシヴァ神夫妻(大自在天、烏摩妃という名前に変更)を踏んでいます。結構気が荒いようです。

アスラ神族兄弟が天・地上・地価の三つの世界を制した王の仇討ちをしたという伝承もありますが、密教ではシヴァ神(現在・過去・未来を制した。降三世明王の制した三つの世界に関しては三つの煩悩など諸説あります)とバトルしています。「仏教に来なさい」「嫌だね。俺は神々の王だぞ」「いいから来い!」とバトルを始め、勢い余って殺害。

大日如来の力で蘇ったシヴァ神夫妻は仏教入り、というわけです。降三世明王の主な像容は降三世印という独自の印を結び、足元でシヴァ神夫妻(大自在天、烏摩妃という名前に変更)を踏んでいます。結構気が荒いようです。

三つ目、八本腕と蛇が特徴の軍荼利明王

南方に位置する明王です。サンスクリット名はクンダリー、もしくはクンダリーニ。名前の意味は「蛇」です。蛇は仏教では執着や執念深さを表す、いわば煩悩の象徴たる生物、そんな蛇を捕まえ懲らしめ、首や体に巻き付けているのが特徴。

降三世明王と同じく、独自の印を持ちます。両腕を旨の前で交差させる大瞋印(だいしんいん)と言い、残りの腕では煩悩破砕の持物を持つのが一般的。ちなみに、元は女神で、中国で男尊に変身しました。

降三世明王と同じく、独自の印を持ちます。両腕を旨の前で交差させる大瞋印(だいしんいん)と言い、残りの腕では煩悩破砕の持物を持つのが一般的。ちなみに、元は女神で、中国で男尊に変身しました。

異形度ナンバーワン、水牛に乗る大威徳明王

西方に位置します。サンスクリット名はマヒシャ・サンヴァラ。もしくはヤマーンタカ。この音からとって閻曼徳迦(えんまとくか)など、異名は多いです。ヤマーンタカという名前は「『ヤマ』(という死神)でさえ殺す者」という意味。そこで降閻魔尊の名も付いたようです。「大威徳」という名前は大いなる威力を持った徳性という意味を持ちます。異形性で言えば明王の中でもトップクラスかもしれません。何せ、六本足。目は三つ、顔は六つ(阿修羅のような形態で三つ、頭頂部に小さいものが三つ)あります。そして、水牛に乗るという、見所満載の像容です。単なる牛でなく、水牛というのがポイント。元々神の使いである上、陸でも水でも、どんな世界だって進みますよ、ということで水牛に乗るわけです。

【インドでは文殊菩薩の化身という説も】

ある僧侶がいました。悟りまであと一歩、という実に優秀な人物でしたが、強盗に出くわし、一緒にいた水牛もろとも斬首されて殺されます。しかしその執念と怒りはすさまじく、水牛の頭部を自分の頭に着けてインド版ミノタウロスと化し、関係ない人まで虐殺を開始。

明王と同じく偉大な智慧を持つ文殊菩薩が大威徳明王となって、この気の毒な悪鬼を退治したという説話がチベット仏教に伝わっています。

【プロパガンダ?チベットの修行僧によるやりすぎ武勇伝】

いろいろな名前を持つチベット密教の中でも、ヴァジュラ・パイラヴァの名による法は「どんな真言よりも優れていて、外道なんかあっという間に調伏よ」という強力なもの。この法を修めたドルジェタクという人物は、敵対者をこの真言で粉微塵にしたり、ついには天変地異まで起こしました。

恐ろしや、となるところですが、敵対者も彼の家族を迫害したり、上から目線で接しているので、何ともかんともと言ったところです。プロパガンダと思えば納得、できるでしょうか?

【インドでは文殊菩薩の化身という説も】

ある僧侶がいました。悟りまであと一歩、という実に優秀な人物でしたが、強盗に出くわし、一緒にいた水牛もろとも斬首されて殺されます。しかしその執念と怒りはすさまじく、水牛の頭部を自分の頭に着けてインド版ミノタウロスと化し、関係ない人まで虐殺を開始。

明王と同じく偉大な智慧を持つ文殊菩薩が大威徳明王となって、この気の毒な悪鬼を退治したという説話がチベット仏教に伝わっています。

【プロパガンダ?チベットの修行僧によるやりすぎ武勇伝】

いろいろな名前を持つチベット密教の中でも、ヴァジュラ・パイラヴァの名による法は「どんな真言よりも優れていて、外道なんかあっという間に調伏よ」という強力なもの。この法を修めたドルジェタクという人物は、敵対者をこの真言で粉微塵にしたり、ついには天変地異まで起こしました。

恐ろしや、となるところですが、敵対者も彼の家族を迫害したり、上から目線で接しているので、何ともかんともと言ったところです。プロパガンダと思えば納得、できるでしょうか?

元人食い鬼の金剛夜叉明王

北方に位置します。元々は人間を食う夜叉という鬼の種族でしたが、大日如来によって仏門入りしてからは食べるのは悪人だけになりました。

これが「魔を食らい、敵を食らって善を守る」という意味にとられて、武将などが戦勝を祈ったとされています。

見分けポイントは三面六臂に、五つの目(正面の顔)。蓮のスリッパと、片足を上げているのも特徴です。金剛夜叉法(息災を祈り魔を取り除く)ではご本尊を務めます。

これが「魔を食らい、敵を食らって善を守る」という意味にとられて、武将などが戦勝を祈ったとされています。

見分けポイントは三面六臂に、五つの目(正面の顔)。蓮のスリッパと、片足を上げているのも特徴です。金剛夜叉法(息災を祈り魔を取り除く)ではご本尊を務めます。

不浄を焼く便所の神様烏枢沙摩明王

「ひとり多いよ」。大丈夫です、数え間違えじゃありません。宗教にはいろいろな説があります。

密教だって例外ではないのです。天台宗に端を発する通称台密では、この烏枢沙摩明王を五大明王に据えることがあるのです。位置は北方。

インドではアグニという火の神で、そこから悪も汚れも焼き払うという考えが生まれました。「汚れを払うなら」と、トイレなどの不浄な場所が持ち場だったりもします。一方、浄や不浄のスペシャリストなので、シヴァ神仏教入りの陰の功労者でもあるのです。「仏教に来い来いって明王うるさい」とシヴァ神が、明王の嫌う不浄な物の幻覚を見せたところ、「はーい、幻でも焼いちゃうよー」と烏枢沙摩明王がそれを焼き払ったとの逸話があります。この頼もしさ、ハチの巣駆除の専門家のようです。

そうかと思えば、「跡取りの男の子が欲しい」人にも信仰されました。烏枢沙摩明王に祈ると、お腹の女の子が男の子になる、という能力があったためです。

密教だって例外ではないのです。天台宗に端を発する通称台密では、この烏枢沙摩明王を五大明王に据えることがあるのです。位置は北方。

インドではアグニという火の神で、そこから悪も汚れも焼き払うという考えが生まれました。「汚れを払うなら」と、トイレなどの不浄な場所が持ち場だったりもします。一方、浄や不浄のスペシャリストなので、シヴァ神仏教入りの陰の功労者でもあるのです。「仏教に来い来いって明王うるさい」とシヴァ神が、明王の嫌う不浄な物の幻覚を見せたところ、「はーい、幻でも焼いちゃうよー」と烏枢沙摩明王がそれを焼き払ったとの逸話があります。この頼もしさ、ハチの巣駆除の専門家のようです。

そうかと思えば、「跡取りの男の子が欲しい」人にも信仰されました。烏枢沙摩明王に祈ると、お腹の女の子が男の子になる、という能力があったためです。

まとめ

密教由来の不動明王と、それを中心にした五大明王。元々は大日如来同様に明王に変化した金剛四仏という如来の化身ともされます。言って聞かないから怒りをあらわにもする、理解を示せば優しくもなる、そんなメッセージもあるのではないでしょうか。

密教由来の人気仏、不動明王と仲間たち|仏教

京都、奈良、その他全国に点在するお寺。そこに祀られている仏像は何とも穏やかで、しんと静まり返った、清涼な空気を感じさせます。

そんな中にあって、仏像のイメージを覆すようなド迫力と存在感を持つのが明王です。如来、菩薩といった尊格(仏の位)がありますが、明王は菩薩の下に位置します。だからといって「偉くない」とかではありません。そもそも偉い偉くないで測れるものではないのです。

ナンバーワン人気は不動明王。歯を食いしばったおっかない顔のイメージが強いですが、「お不動さん」と呼ばれて慕われています。それは飽くまで、衆生を救う為の慈悲から来る怒りと仏敵への怒りを示している為です。

そんなお不動さんの魅力と、仲間たちをご紹介しましょう。

そんな中にあって、仏像のイメージを覆すようなド迫力と存在感を持つのが明王です。如来、菩薩といった尊格(仏の位)がありますが、明王は菩薩の下に位置します。だからといって「偉くない」とかではありません。そもそも偉い偉くないで測れるものではないのです。

ナンバーワン人気は不動明王。歯を食いしばったおっかない顔のイメージが強いですが、「お不動さん」と呼ばれて慕われています。それは飽くまで、衆生を救う為の慈悲から来る怒りと仏敵への怒りを示している為です。

そんなお不動さんの魅力と、仲間たちをご紹介しましょう。

不動明王とは

サンスクリット名アチャラナータ。

真言宗や天台宗などで信仰されますが、密教にとどまらず禅宗や日蓮宗、引いては種言動でも広く信仰を集める人気仏です。

仏の尊格は一定に思われがちですが、実はそんなに厳しくありません。というか、密教においては全ての仏は大日如来の化身です。明王への変身は教令輪身と言います。つまり、不動明王も大日如来の化身なのです。「それにしちゃ顔が怖くない?武器まで持ってる」それは当たり前。

明王はそもそも、「これはちょっと厳しいな。こっちも厳しめで行くか」と大日如来が見せる「怒らせると怖い」部分なのです。力づくで仏教に宗旨替えさせるわけですが、これは基本的に最後の手段。相手も神だったりするので、「ずるい」ということはありません。ちなみにこれを降伏と言います。

手には剣と羂索を持っていますが、これは仏敵を斬り払ったり捕まえたりするのにもつかう半面、煩悩を斬り、衆生を救うことにも使われます。背中には煩悩を焼き払う炎を背負うのがほとんどです。

真言宗や天台宗などで信仰されますが、密教にとどまらず禅宗や日蓮宗、引いては種言動でも広く信仰を集める人気仏です。

仏の尊格は一定に思われがちですが、実はそんなに厳しくありません。というか、密教においては全ての仏は大日如来の化身です。明王への変身は教令輪身と言います。つまり、不動明王も大日如来の化身なのです。「それにしちゃ顔が怖くない?武器まで持ってる」それは当たり前。

明王はそもそも、「これはちょっと厳しいな。こっちも厳しめで行くか」と大日如来が見せる「怒らせると怖い」部分なのです。力づくで仏教に宗旨替えさせるわけですが、これは基本的に最後の手段。相手も神だったりするので、「ずるい」ということはありません。ちなみにこれを降伏と言います。

手には剣と羂索を持っていますが、これは仏敵を斬り払ったり捕まえたりするのにもつかう半面、煩悩を斬り、衆生を救うことにも使われます。背中には煩悩を焼き払う炎を背負うのがほとんどです。

表情で時代が分かる

「このお不動さんはいつ頃作られたのだろう」とふと疑問に思ったら即スマホ、の時代ですが、実は結構分かりやすい所に見分けポイントがありました。

それ即ち、顔です。

10世紀頃までは両目をクワッ!と見開き、下唇をかむのが一般的でしたが、次第に「天地眼」と呼ばれる表情をとるようになりました。これは左目を半分閉じたような目つきで、口も上唇の方を噛んでいます。

これは真言宗の僧侶により定められた不動明王の特徴、十九観にならってのことです。

それ即ち、顔です。

10世紀頃までは両目をクワッ!と見開き、下唇をかむのが一般的でしたが、次第に「天地眼」と呼ばれる表情をとるようになりました。これは左目を半分閉じたような目つきで、口も上唇の方を噛んでいます。

これは真言宗の僧侶により定められた不動明王の特徴、十九観にならってのことです。

頭部にも注目

髪型は意外と幅があります。「何か垂らしていなかった?」垂らしていますね。

向かって右、つまり不動明王にとっての左側に辮髪を垂らします。常に左です。パンチパーマだろうとストレートヘアだろうと、蓮華が乗っていようと、常に左に辮髪。これは仏教において左側は衆生、人間も含む生物の世界との考えから来ています。「衆生を救うぞ!」との気持ちの表れなのです。

時折頭頂部に何やら乗っていることがあります。芽吹いた若葉のごとくぴょこんと立った、何だかチョンマゲのような物。これは莎髻(しゃけい)といい、七つあるとされます。

実は一つ一つが修行法を表しており、莎髻には七覚支(しちかくし)との異名があるのです。

向かって右、つまり不動明王にとっての左側に辮髪を垂らします。常に左です。パンチパーマだろうとストレートヘアだろうと、蓮華が乗っていようと、常に左に辮髪。これは仏教において左側は衆生、人間も含む生物の世界との考えから来ています。「衆生を救うぞ!」との気持ちの表れなのです。

時折頭頂部に何やら乗っていることがあります。芽吹いた若葉のごとくぴょこんと立った、何だかチョンマゲのような物。これは莎髻(しゃけい)といい、七つあるとされます。

実は一つ一つが修行法を表しており、莎髻には七覚支(しちかくし)との異名があるのです。

不動明王の意思が具現化した瑟瑟座

不動、という名前が示す通り不動明王はどっしりとしており、座像では更にその印象が強いです。

注目すべきは、不動明王の座る台座。これ実は不動明王専用の台座なのです。その名は瑟瑟座(しつしつざ)。大概の台座が蓮を模していたりキッチリとなのある形状をしているのに対し、瑟瑟座はデコボコッとしています。この形状、実はダイヤモンドなんです。「何が何でも衆生を救う!」との不動明王の、まさに不動不屈の精神を具現化した台座と言えるでしょう。

注目すべきは、不動明王の座る台座。これ実は不動明王専用の台座なのです。その名は瑟瑟座(しつしつざ)。大概の台座が蓮を模していたりキッチリとなのある形状をしているのに対し、瑟瑟座はデコボコッとしています。この形状、実はダイヤモンドなんです。「何が何でも衆生を救う!」との不動明王の、まさに不動不屈の精神を具現化した台座と言えるでしょう。

シンボルは龍絡み付く剣

大概の物にはシンボルがあるものです。

密教では各尊にシンボルが定められており、これを三昧耶形(さまやぎょう)と呼びます。

不動明王の三昧耶形は?利伽羅剣(くりからけん)。名前からして凄そうですが、ビジュアルはもっと凄いです。剣に龍が絡み付き、場合によっては炎上しています。龍が剣を飲み込んでいるようにも見えますが、ホントに飲みました。不動明王が異教徒を降伏する時に?利伽羅龍と言う巨大な龍に変身。相手が化けた剣を飲み込んだとされます。

このエピソードは九十五もの異教徒相手に一歩も引かず、しかも相手を上回る力を見せ降伏まで持っていくという不動明王や、仏教の力を表すものです。

密教では各尊にシンボルが定められており、これを三昧耶形(さまやぎょう)と呼びます。

不動明王の三昧耶形は?利伽羅剣(くりからけん)。名前からして凄そうですが、ビジュアルはもっと凄いです。剣に龍が絡み付き、場合によっては炎上しています。龍が剣を飲み込んでいるようにも見えますが、ホントに飲みました。不動明王が異教徒を降伏する時に?利伽羅龍と言う巨大な龍に変身。相手が化けた剣を飲み込んだとされます。

このエピソードは九十五もの異教徒相手に一歩も引かず、しかも相手を上回る力を見せ降伏まで持っていくという不動明王や、仏教の力を表すものです。

絵でもド迫力。芥川龍之介の小説でも有名な絵仏師良秀のよじり不動

不動明王は絵でも迫力があります。と言うか、彫刻とはまた違った趣があるのです。

絵の分野でも名の知れた不動明王を遺しているのが良秀(りょうしゅう)。名前に見覚えはありませんか?芥川龍之介の『地獄変』に登場する絵仏師の良秀(よしひで)のモデルになった人物です。元々『地獄変』は『宇治拾遺物語』の中にある一篇(第127話)を元にした物語でした。

「お不動さんの絵を描けと言われたが、背中の炎がどうしても描けない」と悩んでいた良秀は、火災に遭います。妻子を残し自分だけ逃げ出しました。薄情です。「大丈夫!?」とご近所方は言いますが、良秀の答えは意外な物でした。「いや、俺ついてるわ。こんな火事に遭って凄いラッキーだよ」ご近所方は「頭大丈夫!?」「何かに取り憑かれたんじゃないか!?」と心配しますが、更なる意外な返事に言葉を失います。「取り憑かれてなんかいないよ。お不動さんの火が描けなくて困っていたんだけど、この火事の陰で火の動きがよーく分かったんだ。これで絵仏師として名が売れるぞ。アンタら凡人の方こそ可哀想だよ」と呵々大笑。

天才は違います。出来がった絵は火焔がねじれた形にかかれていたため「よじり不動」の名がついたのです。

よじり不動の話は『地獄変』の中でも話程度に出てきますが、「見た物じゃないと描けない」と言う設定としてアレンジされており、物語の伏線にもなっていました。

絵の分野でも名の知れた不動明王を遺しているのが良秀(りょうしゅう)。名前に見覚えはありませんか?芥川龍之介の『地獄変』に登場する絵仏師の良秀(よしひで)のモデルになった人物です。元々『地獄変』は『宇治拾遺物語』の中にある一篇(第127話)を元にした物語でした。

「お不動さんの絵を描けと言われたが、背中の炎がどうしても描けない」と悩んでいた良秀は、火災に遭います。妻子を残し自分だけ逃げ出しました。薄情です。「大丈夫!?」とご近所方は言いますが、良秀の答えは意外な物でした。「いや、俺ついてるわ。こんな火事に遭って凄いラッキーだよ」ご近所方は「頭大丈夫!?」「何かに取り憑かれたんじゃないか!?」と心配しますが、更なる意外な返事に言葉を失います。「取り憑かれてなんかいないよ。お不動さんの火が描けなくて困っていたんだけど、この火事の陰で火の動きがよーく分かったんだ。これで絵仏師として名が売れるぞ。アンタら凡人の方こそ可哀想だよ」と呵々大笑。

天才は違います。出来がった絵は火焔がねじれた形にかかれていたため「よじり不動」の名がついたのです。

よじり不動の話は『地獄変』の中でも話程度に出てきますが、「見た物じゃないと描けない」と言う設定としてアレンジされており、物語の伏線にもなっていました。

元僧侶、湛海作のド迫力不動絵

不動絵の傑作を遺したのは良秀だけではありません。江戸時代の僧侶にして、修験者役小角の足跡を辿った湛海も腰を抜かすほどの不動絵を描いていました。瑟瑟座、宝剣、眼光全てにおいて見る者を圧倒する何かを秘めています。僧侶としての厳しい修行の経験が、他の仏像にはない迫力を生み出しているのです。

まとめ

単なる迫力だけでなく、その中にある慈悲こそが不動明王の魅力なのでしょうね。そんな不動明王には仲間がいます。どのような仲間か?第二弾でお送りいたします。

五大明王編

密教を飛び出し、本尊として祀られる不動明王。これほどの人気や知名度のゆえか、五大明王なるグループのセンターになりました。ここでは五大明王の他メンバーを紹介します。

不動明王も含めた五大明王

全ての仏が大日如来の化身であり、従って明王も皆同一人物と言えるでしょう。

しかし、大日如来は分身の術も使えるようで、大日如来をセンターに据えた金剛界四仏がいたりします。メンバーは阿?如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来、そして大日如来です。この五尊が教令輪身したのが五大明王になります。

密教も選抜がお好きのようで、と思う所ですが、平安時代頃五壇法などの本尊として祀られました。

しかし、大日如来は分身の術も使えるようで、大日如来をセンターに据えた金剛界四仏がいたりします。メンバーは阿?如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来、そして大日如来です。この五尊が教令輪身したのが五大明王になります。

密教も選抜がお好きのようで、と思う所ですが、平安時代頃五壇法などの本尊として祀られました。

異教の神を踏み殺す・東の降三世明王

阿?如来の化身。東方が定位置であり、四面八臂、もしくは一面二臂、四臂で表されます。

象によって異なりますが、八本腕の場合は戟、宝弓、金剛索、宝剣などと言った武器を六本の腕に持つのが基本です。うちに本は降三世印と呼ばれる特殊な印を結んでいます。印の形はちょっとカワイイですが、名前の由来やまつわる神話では過激な面をお持ちです。そもそも降三世とはどういう意味か?これは仏教における三つの根本的な悪とされる、貪(ありとあらゆる欲に溺れること)瞋(「あいつムカつく」という怒りや恨みなど)、痴(仏の真理を何も知らない、知ろうともしないこと)、に対して容赦せず降伏する、現在、過去、未来の三つの世界を降伏したなど諸説あります。

そして神話。足元をよく見て下さい。何やら人影が見えますね。四天王が邪鬼を踏んでいるのはよく見かけます。しかしこちらはどう見ても人です。正確には神です。もっと言えば、ヒンドゥー教最強の破壊神、シヴァ神とその妻パールヴァティー。物凄い大物、超絶権力者を踏んでいるわけです。「仏教に来なよ」「誰が仏教に入るか。俺は神の王だぞ、そっちこそ分をわきまえろ」という応酬の果てに殺し、大日如来によって復活したのがシヴァ神改め大自在天、パールヴァティー改め烏摩妃になります。仏敵には容赦しないというスタンスですが、裏を返せば頼もしいとも言えるでしょう。不動明王と共に大日如来の脇侍を務めることもあります。しかし、単に頼もしいだけで選ばれたわけではありません。

密教には胎蔵界と金剛界、二つのバージョンがあり、降三世明王は金剛界で大日如来の教令輪身した姿とされており、その関係で大日如来の脇侍を務めることもあるのです。

象によって異なりますが、八本腕の場合は戟、宝弓、金剛索、宝剣などと言った武器を六本の腕に持つのが基本です。うちに本は降三世印と呼ばれる特殊な印を結んでいます。印の形はちょっとカワイイですが、名前の由来やまつわる神話では過激な面をお持ちです。そもそも降三世とはどういう意味か?これは仏教における三つの根本的な悪とされる、貪(ありとあらゆる欲に溺れること)瞋(「あいつムカつく」という怒りや恨みなど)、痴(仏の真理を何も知らない、知ろうともしないこと)、に対して容赦せず降伏する、現在、過去、未来の三つの世界を降伏したなど諸説あります。

そして神話。足元をよく見て下さい。何やら人影が見えますね。四天王が邪鬼を踏んでいるのはよく見かけます。しかしこちらはどう見ても人です。正確には神です。もっと言えば、ヒンドゥー教最強の破壊神、シヴァ神とその妻パールヴァティー。物凄い大物、超絶権力者を踏んでいるわけです。「仏教に来なよ」「誰が仏教に入るか。俺は神の王だぞ、そっちこそ分をわきまえろ」という応酬の果てに殺し、大日如来によって復活したのがシヴァ神改め大自在天、パールヴァティー改め烏摩妃になります。仏敵には容赦しないというスタンスですが、裏を返せば頼もしいとも言えるでしょう。不動明王と共に大日如来の脇侍を務めることもあります。しかし、単に頼もしいだけで選ばれたわけではありません。

密教には胎蔵界と金剛界、二つのバージョンがあり、降三世明王は金剛界で大日如来の教令輪身した姿とされており、その関係で大日如来の脇侍を務めることもあるのです。

蛇が特徴・南の軍荼利明王

南を担当し、宝生如来の化身とされます。一面八臂が基本像容。

二本の腕を旨の前で交差させる、これまたカワイイ印を結んでいます。

名前は「とぐろを巻いた蛇」もしくは「甘露(神の飲み物)の入れ物」を意味しており、色々と二面性を想起させる明王です。まず、体に蛇を巻いています。この蛇がまず二面性を持っているのです。蛇はくねくねと自在に動き、巻きつき、毒で獲物や敵を死に至らしめます。しつこい煩悩の象徴とする向きもある一方で、巻きつくのも毒を持つことも一種の智慧であり、人に化ける知恵を持つとの見方もあるのです。つまり、蛇は仏教では恐れられる半面崇拝の対象にもなっていました。

そんな蛇を巻き付ける軍荼利明王は、蛇を四つの煩悩として退治する役目を追っています。と言ってそれだけが役目ではなく、障害を取り除いて目的を達成させる功徳も持つのです。

不動明王からして調伏と救済という二面性を持ちますが、蛇という分かりやすい象徴がある分より二面性が強調されています。

二本の腕を旨の前で交差させる、これまたカワイイ印を結んでいます。

名前は「とぐろを巻いた蛇」もしくは「甘露(神の飲み物)の入れ物」を意味しており、色々と二面性を想起させる明王です。まず、体に蛇を巻いています。この蛇がまず二面性を持っているのです。蛇はくねくねと自在に動き、巻きつき、毒で獲物や敵を死に至らしめます。しつこい煩悩の象徴とする向きもある一方で、巻きつくのも毒を持つことも一種の智慧であり、人に化ける知恵を持つとの見方もあるのです。つまり、蛇は仏教では恐れられる半面崇拝の対象にもなっていました。

そんな蛇を巻き付ける軍荼利明王は、蛇を四つの煩悩として退治する役目を追っています。と言ってそれだけが役目ではなく、障害を取り除いて目的を達成させる功徳も持つのです。

不動明王からして調伏と救済という二面性を持ちますが、蛇という分かりやすい象徴がある分より二面性が強調されています。

牛と六本足が特徴・西の大威徳明王

阿弥陀如来の化身です。サンスクリット名はヤマーンタカ。これはヤマ(死に神。閻魔様の語源でもあります)のをも倒す者という意味。

「かかってこいや!」感満載の名を持ち、嵐を起こす悪龍を退治するなどワイルドにしてスケールの大きい、戦勝祈願で知られる明王です。六つの顔、腕、足を持ち、四本の腕に武器を持ちます。別名六足尊。腰にはヒョウ柄を通り越した本物のヒョウの皮を巻くなど、いかにもワイルドですが、像容は何だかのどかです。何せ、牛に乗っているんですから。この牛は水牛で、水と陸地を移動します。それが色々な世界を行く、ということで乗り物として選ばれたようです。

顔が六つなのは、六道をよく見て、衆生の住みやすい世界にする為です。腕が六本あるのは布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧の六つの修行を成す為。六本足は六つの超能力、神足通、天耳通、天眼通、宿命通、他心通、漏尽通を成す為にあります。

「かかってこいや!」感満載の名を持ち、嵐を起こす悪龍を退治するなどワイルドにしてスケールの大きい、戦勝祈願で知られる明王です。六つの顔、腕、足を持ち、四本の腕に武器を持ちます。別名六足尊。腰にはヒョウ柄を通り越した本物のヒョウの皮を巻くなど、いかにもワイルドですが、像容は何だかのどかです。何せ、牛に乗っているんですから。この牛は水牛で、水と陸地を移動します。それが色々な世界を行く、ということで乗り物として選ばれたようです。

顔が六つなのは、六道をよく見て、衆生の住みやすい世界にする為です。腕が六本あるのは布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧の六つの修行を成す為。六本足は六つの超能力、神足通、天耳通、天眼通、宿命通、他心通、漏尽通を成す為にあります。

煩悩を食らう・北の金剛夜叉明王

不空成就如来の化身です。役目は救済の邪魔をする者の調伏で、相手を食らいます。仏敵者だけでなく煩悩、心の垢、何でも食べます。何で食べて調伏するかと言えば、元々夜叉とは人食い鬼だった為です。像容は基本的に三面六臂で、中央の顔は目が五つあるのが特徴。独尊で祀られることはまずありませんが、大威徳明王同様に戦勝祈願のため武士に崇拝されていました。

元は火の神・烏枢沙摩明王

サンスクリット名はウォッチュシュマン。インドの火の神、アグニの別名がこのウォッチュシュマンである為、「元はアグニではないか」とされています。

これにより、あらゆるものを焼くことで浄めるイメージがつきました。一方、「食べ残しが口に憑いている」と言った意味のウォッチュシュタを語源とする説もあり、そこから「不浄なものを焼く」というイメージに固定されます。この為、トイレに烏枢沙摩明王のお札を張ることがありました。シヴァ神を仏教に入れる時には「仏の嫌う成仏の幻覚で邪魔されましたが、それを焼いて調伏に一役買ったとの伝説もあります。何故かお腹にいる赤ん坊の性別を変えるとの功徳も囁かれるようになり、男の子が欲しい人にも崇拝されたそうです。

宗派によっては金剛夜叉明王と同一視する向きもあり、代わりに烏枢沙摩明王が五大明王に入っていることもあります。

これにより、あらゆるものを焼くことで浄めるイメージがつきました。一方、「食べ残しが口に憑いている」と言った意味のウォッチュシュタを語源とする説もあり、そこから「不浄なものを焼く」というイメージに固定されます。この為、トイレに烏枢沙摩明王のお札を張ることがありました。シヴァ神を仏教に入れる時には「仏の嫌う成仏の幻覚で邪魔されましたが、それを焼いて調伏に一役買ったとの伝説もあります。何故かお腹にいる赤ん坊の性別を変えるとの功徳も囁かれるようになり、男の子が欲しい人にも崇拝されたそうです。

宗派によっては金剛夜叉明王と同一視する向きもあり、代わりに烏枢沙摩明王が五大明王に入っていることもあります。

まとめ

水牛や蛇に異義な意味を見い出したり、結構奥深い世界であることが、数名の明王から分かりましたね。実は明王と呼ばれる存在はまだいるのです。続いては五大明王ではないけれど、重要な明王や、不動明王の眷属についてお話しします。

実は明王第一号。穏やかな表情・孔雀明王

明王像でもかなり異彩を放つのが孔雀明王です。

ただ孔雀に載っているわけではありません。顔つきが穏やかなのです。実は明王としてはいち早く生まれて、いち早く日本に像が安置されました。つまり、不動明王の先輩です。間だ明王の定義が安定していなかった為なのか、穏やかな顔をしている模様。しかし何故孔雀に載っているのでしょうか。それは、孔雀が蛇を食べる為。軍荼利明王の公でも述べましたが蛇は煩悩の象徴です。それを食らう孔雀には、きっとスンゴイ霊的なパワーがあるに違いない!というのが古代インド人の考えです。

ただ孔雀に載っているわけではありません。顔つきが穏やかなのです。実は明王としてはいち早く生まれて、いち早く日本に像が安置されました。つまり、不動明王の先輩です。間だ明王の定義が安定していなかった為なのか、穏やかな顔をしている模様。しかし何故孔雀に載っているのでしょうか。それは、孔雀が蛇を食べる為。軍荼利明王の公でも述べましたが蛇は煩悩の象徴です。それを食らう孔雀には、きっとスンゴイ霊的なパワーがあるに違いない!というのが古代インド人の考えです。

欲望は悪い物ではないと諭す・愛染明王

手には智慧を表す弓、方便(悟らせる為の言葉)の矢を持ちます。

愛染明王の方便は、ずばり欲望の肯定。男女の欲は仏教では邪淫と呼ばれる罪です。愛染明王は「人間だもん。ムニャムニャしたいのは仕方ないよね。でも、その力を修行に向けたらどう?」とアプローチします。つまり、ムニャムニャのエネルギーを悟りのパワーに昇華しろ、ということですね。何だかカウンセラーのようです。像容としては先に挙げたように弓、矢のほか清浄なる蓮華を持った姿が基本。体が赤いですが、これは男女のムニャムニャと関係があります。

弓矢を天に向けた天弓愛染(生首を持ちます)や、不動明王との合体バージョン両頭愛染明王など、割とバリエーションが豊富です。

愛染明王の方便は、ずばり欲望の肯定。男女の欲は仏教では邪淫と呼ばれる罪です。愛染明王は「人間だもん。ムニャムニャしたいのは仕方ないよね。でも、その力を修行に向けたらどう?」とアプローチします。つまり、ムニャムニャのエネルギーを悟りのパワーに昇華しろ、ということですね。何だかカウンセラーのようです。像容としては先に挙げたように弓、矢のほか清浄なる蓮華を持った姿が基本。体が赤いですが、これは男女のムニャムニャと関係があります。

弓矢を天に向けた天弓愛染(生首を持ちます)や、不動明王との合体バージョン両頭愛染明王など、割とバリエーションが豊富です。

元人間の殺人鬼・太元帥明王

この明王も異例です。元は人間の武人、アータヴァカでした。

しかし不慮の死によりグレちゃいます。人間グレると厄介ですが、死んでからグレるともっと厄介です。化けて出るんですから。アータヴァカの場合は夜叉になってしまい、誰彼構わず食らうようになってしまいました。「都の奴、全員食う!」と誓いまで立てます。根が真面目なのか、変なところが律儀です。しかも手当たり次第に襲って食べるのではなく病気を流行らせ、「病気で死にたくなかったら、生け贄よこせや」と元軍人だけあって地味に頭のいい方法で人間を食べていました。病気も食べられるのも嫌ですが、生け贄は結構な数に至ります。どこぞのヤクザのようですが、彼は彼で苦しみ、哀しんだのでしょう。そんな彼を救ったのが、外敵の大産など、元軍人我らがお釈迦様です。諭された後は明王となり、鎮護国家や外敵を退散させるご利益がつきました。

この辺りに、軍人時代の名残がありますね。実際に平安時代、大元帥明王により討たれたとされる人物がいました。

【藤原純友】

平安時代の海賊です。「この時代に海賊なんていたの?」いました。古来の日本では湖などが現代よりもずっと多く、水路で荷物を運ぶことも多かったのです。

純友は初め、そんな海賊を取り締まる側でした。伊予の国(愛媛県)に出張に行き、海賊を取り締まり、人気を終えたら帰って、来ませんでした。そのまま海賊になってしまったのです。脅されたとかではなく、自分の意思で。元々純友は早くに父親を失ったこともあり、出世は望めない状態でした。その為、「役所勤めなんかやるか!」とばかりに海賊になったのです。しかも日振島という所を拠点に地元の庶民を味方につけ、あっという間に彼の率いる海賊団は1000人を越えました。主に瀬戸内海で暴れ回る彼らに対し、朝廷は「降参したら罪は不問にするし、何ならお金や土地をあげるよ」とか移住作戦に出ます。

ところが純友はそんな申し出を突っぱね、更に勢力を伸ばして遂には九州にまで手を出します。ここで、大元帥明王への祈祷が行われました。現実世界では橘遠保という別の海賊が純友の討伐を命じられます。海賊が言うことを聞くのかって?海賊と言えば海を拠点に暴れ回る無法者でお上の言うことには逆らうのが当たり前、というのは固定観念です。

海賊の大半が海戦のプロであり、お上の命令にも従うのが普通でした。博多湾で激しい戦いが繰り広げられて、純友は討たれたとされます。

【平将門】

検非違使になりたかったものの「ちょっと無理だな」と言われて一旦は下総に戻ります。

その後関東を巻き込んだ平将門の乱を起こすのですが、きっかけは諸説あり。ともかくも、「今の制度はおかしい!」と憤慨し、伯父やいとこを殺害。関東の国々を次々乗っ取り、自らを真皇と名乗るなどしました。就活に失敗した人物が自棄を起こすと怖いです。そこで再び大元帥への祈祷が成されました。これにより平将門は討たれたとされます。生首はしばらく晒されましたが、いつまで経っても腐敗することなく、まるで生きているようだったとか。一説では中む美が飛んで行くも、途中で落下。そこに神社を建て、今も祀っています。確かに、遣ったことはいわばテロ行為です。しかしいわばテロ行為に手を染めざるを得なかった、時代の被害者とも言えます。

その為、近代以降ではヒーローとして多くの作品に登場するようになりました。

しかし不慮の死によりグレちゃいます。人間グレると厄介ですが、死んでからグレるともっと厄介です。化けて出るんですから。アータヴァカの場合は夜叉になってしまい、誰彼構わず食らうようになってしまいました。「都の奴、全員食う!」と誓いまで立てます。根が真面目なのか、変なところが律儀です。しかも手当たり次第に襲って食べるのではなく病気を流行らせ、「病気で死にたくなかったら、生け贄よこせや」と元軍人だけあって地味に頭のいい方法で人間を食べていました。病気も食べられるのも嫌ですが、生け贄は結構な数に至ります。どこぞのヤクザのようですが、彼は彼で苦しみ、哀しんだのでしょう。そんな彼を救ったのが、外敵の大産など、元軍人我らがお釈迦様です。諭された後は明王となり、鎮護国家や外敵を退散させるご利益がつきました。

この辺りに、軍人時代の名残がありますね。実際に平安時代、大元帥明王により討たれたとされる人物がいました。

【藤原純友】

平安時代の海賊です。「この時代に海賊なんていたの?」いました。古来の日本では湖などが現代よりもずっと多く、水路で荷物を運ぶことも多かったのです。

純友は初め、そんな海賊を取り締まる側でした。伊予の国(愛媛県)に出張に行き、海賊を取り締まり、人気を終えたら帰って、来ませんでした。そのまま海賊になってしまったのです。脅されたとかではなく、自分の意思で。元々純友は早くに父親を失ったこともあり、出世は望めない状態でした。その為、「役所勤めなんかやるか!」とばかりに海賊になったのです。しかも日振島という所を拠点に地元の庶民を味方につけ、あっという間に彼の率いる海賊団は1000人を越えました。主に瀬戸内海で暴れ回る彼らに対し、朝廷は「降参したら罪は不問にするし、何ならお金や土地をあげるよ」とか移住作戦に出ます。

ところが純友はそんな申し出を突っぱね、更に勢力を伸ばして遂には九州にまで手を出します。ここで、大元帥明王への祈祷が行われました。現実世界では橘遠保という別の海賊が純友の討伐を命じられます。海賊が言うことを聞くのかって?海賊と言えば海を拠点に暴れ回る無法者でお上の言うことには逆らうのが当たり前、というのは固定観念です。

海賊の大半が海戦のプロであり、お上の命令にも従うのが普通でした。博多湾で激しい戦いが繰り広げられて、純友は討たれたとされます。

【平将門】

検非違使になりたかったものの「ちょっと無理だな」と言われて一旦は下総に戻ります。

その後関東を巻き込んだ平将門の乱を起こすのですが、きっかけは諸説あり。ともかくも、「今の制度はおかしい!」と憤慨し、伯父やいとこを殺害。関東の国々を次々乗っ取り、自らを真皇と名乗るなどしました。就活に失敗した人物が自棄を起こすと怖いです。そこで再び大元帥への祈祷が成されました。これにより平将門は討たれたとされます。生首はしばらく晒されましたが、いつまで経っても腐敗することなく、まるで生きているようだったとか。一説では中む美が飛んで行くも、途中で落下。そこに神社を建て、今も祀っています。確かに、遣ったことはいわばテロ行為です。しかしいわばテロ行為に手を染めざるを得なかった、時代の被害者とも言えます。

その為、近代以降ではヒーローとして多くの作品に登場するようになりました。

菩薩が合体?菩薩顔の六字明王

初めて聞く人も多いのではないでしょうか。この六字明王、元は六観音の合体バージョンとされています。顔つきは孔雀明王同様に穏やかで、像容だけを見たら妙王だとは思わないでしょう。ちなみに左足だけで立つという特異なポージングをとります。それ以外は取り立てて怖くもなさそうですが、孔雀明王同様、本当は怖い所もあるのです。それ即ち、五大明王と同じく調伏法なる、魔物の調伏だけでなく憎い敵を呪詛するという面。

六字法と呼ばれる呪法の御本尊にもなっています。一応安産、無病息災など手広くやっているのでそこは安心してください。ただ、容赦がないというだけです。

六字法と呼ばれる呪法の御本尊にもなっています。一応安産、無病息災など手広くやっているのでそこは安心してください。ただ、容赦がないというだけです。

不動明王の眷属・二童子とは?

不動明王にも、いわばサポート役の眷属がいます。

通称は八大童子。その名の通り八人いるのですが、通常は矜羯羅童子、制咤迦童子の二名を脇侍とした三尊像で表されます。矜羯羅童子は不動明王の持つ慈悲を表しており、大人しい性格です。像容もそんな人柄が見受けられます。制咤迦童子は良くも悪くもやんちゃ。『不動使者法』によると、性悪で失敗が多いようです。しかし『不動八大童子軌』によればそんなやんちゃっぷりは実は方便とのこと。『不空羂索陀羅尼経』では観音の使いともされています。

敢えてやんちゃを演じているとの見方もあるようです。独鈷を持った慧光童子、三叉の槍と宝珠を持った慧喜童子、金剛某を持った烏?婆伽童子、僧形で経巻を持つ清浄比丘、龍に乗る阿耨達童子、まるで毘沙門天のような指徳童子(違いは宝塔ではなく法輪を持っていること)を加えた計八名で、不動明王をサポートするのです。

通称は八大童子。その名の通り八人いるのですが、通常は矜羯羅童子、制咤迦童子の二名を脇侍とした三尊像で表されます。矜羯羅童子は不動明王の持つ慈悲を表しており、大人しい性格です。像容もそんな人柄が見受けられます。制咤迦童子は良くも悪くもやんちゃ。『不動使者法』によると、性悪で失敗が多いようです。しかし『不動八大童子軌』によればそんなやんちゃっぷりは実は方便とのこと。『不空羂索陀羅尼経』では観音の使いともされています。

敢えてやんちゃを演じているとの見方もあるようです。独鈷を持った慧光童子、三叉の槍と宝珠を持った慧喜童子、金剛某を持った烏?婆伽童子、僧形で経巻を持つ清浄比丘、龍に乗る阿耨達童子、まるで毘沙門天のような指徳童子(違いは宝塔ではなく法輪を持っていること)を加えた計八名で、不動明王をサポートするのです。

まとめ

結構な個性派や意外な有名人との繋がりを持つ明王もいましたね。迫力と魅力満載の不動明王とその仲間たちでした。

![[座禅の効果]くるったリズムを整えよう。瞑想が体と心を修復する](/images/20160519a01.jpg)